古道春色

陈新森

春风殷勤,万物在草尖上舞蹈,山野再一次繁盛丰腴。连接磐(安)新(昌)两地的璜铿岭古道,在明亮的黄鹂声中,草青草长,溪泉喧哗,泥土和高空,舒展得澄明高远。

一棵老松挺立道旁,树皮龟裂,大片剥落,轻轻一触,便粉屑飞扬。树根部虫孔密密麻麻,弥漫的蛀粉已腐化成泥,草籽很快占领地盘,一阵酥雨,便冒出点点鹅黄,羞涩消隐,探头探脑地恣肆勃发。那一丝丝翠绿,仿佛耗尽气血的老松留给春天的遗物,来与去,灭与生,终究是定律。

仰头,张望,枯枝像一幅寫意画,落在苍穹下,直、斜、曲、横,穿插有致,落笔挥洒自如,纵横驰骋。不懂画,却心颤,最美的画作一定是在天空和大地上。一时顿悟,大画家为什么总是喜欢到原野、生活中找寻灵感和技法。

这古松坚守古道旁已有二百多年,挡风遮雨,庇荫路人,或是褐天牛,或是线虫病,无情吞噬了它。民间对它的尊崇却没有因此而停止。树脚根,那块爬满青苔的条形青石,用来摆放祭品,石前还留有香烛的残红,不知谁刚来膜拜过,对着树神表达个人或家族的某种心愿与祈求。

这掩身于崇山峻岭之间,逐渐被冷落甚至遗忘的千年古道,每一寸块石垒成的路面都渗透着泪水和汗渍。在若隐若现的时光岁月里,磐安前山、后张一带乡民沿着这条蜿蜒曲折的山道上上下下、来来回回,把大山里的药材、茶叶、毛竹等物产,肩挑背驮到新昌镜岭、城关去交易,又把油盐、布匹、家什等扛回村子,5公里或陡或缓的石板路,承载着多少乡民的喜乐悲欢,连接着多少人家的生计希望。行走在空寂山梁上,春鸟嘀啾,山泉叮咚,而我的耳边,分明回响着“喝哧—喝哧—”的挑担声、“回家咯—回家咯—”的吆吼声。鲜有人知道这古道修建于何时,曾有过多少匆忙而沉重的脚步。

古道两旁,松枫间隔,苍虬翳蔽,阳光在密林浓荫间飘落,有一些细碎的,飘到我们身上。谁能想象,如今花草葱茏、林木森森的璜铿岭,早先却是荒山秃岭,一片萧条,这满岭树木乃是一个叫黄香妹的村妇所植。

相传,黄香妹是新昌人,嫁到后张潘家,其夫家贫无艺,平时只能靠丈夫到新昌挑盐贩卖过日子,经常往返璜铿岭。有一年三伏天,骄阳当头,酷暑如蒸,盐挑到半山腰时,因为缺水无粮,饥渴交加,香妹丈夫中暑身亡。悲痛万分的黄香妹,料理完后事,作出一个惊人决定:凭一己之力,将璜铿岭山道两旁全种上树。失夫之痛,化作造福之举。年复一年,植树不止,那条长长的绿化带不断向外面世界伸延。

同行的后张村主任潘亚军已有三十年没走这古道,“公路修通,古道就荒废冷落了”,但这段传说记忆深刻,“岭上古松,我们都叫寡妇松,就是为纪念黄香妹的功德。”树,浑身都是故事,每一根枝丫都藏着一段鲜为人知的往事。黄香妹早已离开人世,她栽下的树身上保存着她的手纹,树根下保存着她的脚印,那细密的年轮里保存着她对亲人、对乡亲、对自然的感情。没有一棵树,仅仅是为自己活着,它也为鸟儿、土地以及行人活着。留下了树,便留下了远去的背影。地方史志中,是否真有黄香妹种树的记载,不得而知,也许时光会把过往的人事一一淡化,甚至不着痕迹地抹去。唯有树,在任何时候都像一部无声的史诗,静立在高山原野上,任人解读,引人遐思。望见一棵棵古树,不禁会想到那遥远的春天,先人顶烈日冒风雨在山崖石缝间挥锄植树的身影。

岭中半山处有个小村落,村口褐色巨石上刻着鲜红的“双株树村”,屋前有桂花,路沿有梨树,后山有苦槠、桃树,还有一些紫荆、杜鹃、扁柏之类的杂木,岂止双株?!村子落于峡谷平坦处,有四十来户村民,问缘何取双株树村名,无人能答。只是说,村址原是一座寺庙,叫双珠寺,有寺僧百余名,寺产丰足,香火兴旺,太平天国时被毁,物产遭劫,后来有一后张村财主的女儿嫁到该村,村中山林田地作了陪嫁,从此居家立业,开枝散叶。经过世代繁衍,形成了现在的双株树村,从“双珠寺”到“双株树村”,“珠”与“株”音同,意不同,这中间又有着怎样的关联呢?

村中重建的伽蓝殿、大雄宝殿,黄墙红瓦,马头墙,屋脊各镶着双龙戏珠,庙宇不大,却很显眼。我在廊道上发现两块老旧石碑,碑面磨损严重,字迹隐约可见,一块《植木碑记》,上刻:璜铿岭为东(阳)(注:当时磐安全境归东阳管辖)新(昌)要道,崇山峻岭,路旁未有古木遮蔽,值盛暑元阳火威,热逼往来人等,无荫庇之区,也不免焦劳之叹矣!今接引庵主持显风特发诚心,邀邻近地山主,将岭山下两旁栽培树木,管养成林,过往行人永叨荫庇之休,岂仅十年云尔哉!一所养之木,枯死归庵修造使用,俱不得争论,一树长大,山主、主持永不许砍砟剥削。如违例者罚银十两,绝不循情。立碑人为山主潘伯举、潘百家,普润寺僧慧占。立碑时间:乾隆四十三年(1778年)十月,而另一块断成三截的石碑为《接引茶亭碑记》,记录了古道茶亭的建造始末及捐地捐银之族人“我族有显风者,励发诚心烹茶,日济其功,深虑慈心之难……栋宇重修,香林永护,彼杂踏而至此者,亦可以无疏水虑渴之患矣,复勒石志之。”碑立于乾隆四十四年,即《植木碑记》的次年?(1779年)。

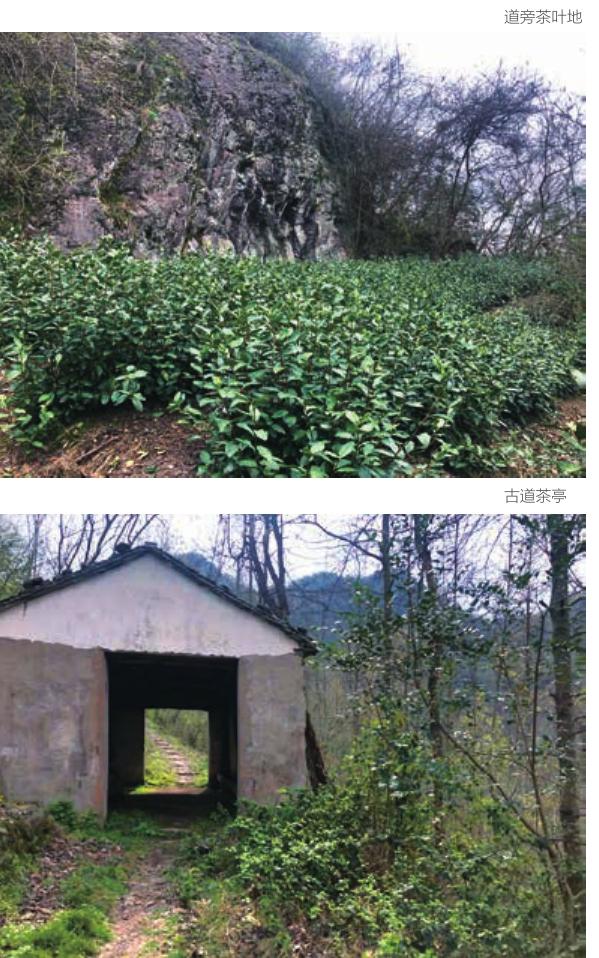

照此看来,双珠寺应是接引庵和普润寺,璜铿岭两旁的树木乃接引庵主持潘显风牵头,携潘氏族人合力同心所植,古道树木参天,浓荫密盖,全慑于严厉的家规族法,于今,亦是十分管用的《护林公约》。“双珠寺”变身“双株树村”,正是僧人、乡人对树的依恋和崇敬。有了树的守护,再加上接引茶亭的修建,让这条处于“往来杂沓之要区,峦高峻岭,步履维艰”的崎岖山道,有了停靠、歇息之地,“于暮鼓晨钟而烹茶,济众焉。”别看茶亭简陋寒伧,貌不惊人,在长途跋涉的行人心里,那方石凳、那碗茶汤,最是暖心滋养。

来,进屋喝杯茶。正回头,有人打招呼,经营茶叶的潘宏光是这条古道上的常客,村隶属新昌,人却都是老乡,口音同,习俗同,村里有六七户人家迁自磐安后张,两村田地“插花”交织,两村村民难分彼此,路相连,情相通,“是磐安人,还是新昌人”,已经不重要。刚出锅的新茶,滚烫的山泉,冲泡、递过,茶香氤氲,俨俨春色荡漾眼前。小京生、番薯干、米糕,小吃琳琅,女主人不停劝吃:潘总是我们的财神,每年茶叶都靠他卖个好价钱,现在在家种点茶叶、开个民宿比外出打工还好。接引茶亭已难觅踪迹,好客之风一直在村中传承延续,无论何方人士路过此地,每家每户都会供应茶水,热情相待。

清明前夕,春茶开采。古道两旁的茶地里到处是采茶的村民,因为气候湿润,腐土深厚,此地茶树粗壮,叶片肥润,制成龙井,很是抢手,早茶少则五六百,高则二三千元一公斤。走进古道边一片野茶園,潘宏光递给我几片新鲜茶叶,让我品尝,我好奇地放进嘴里,先是一种淡淡的苦涩味,慢慢地,齿唇留香,生津回甘,闻到整个春天的气息。忽见一老者,头戴旧毡帽,满脸络腮胡,雕塑般端坐园中,采摘不紧不慢,看见我们走来,微微抬了下头,那张写满沧桑的脸出奇平静,没有寒暄,不见客套,只顾着一片、一片摘好手中茶,也许同大山、田园对话惯了,见到外人,言语少了。走出一段,潘宏光介绍,这位70多岁的孤寡老人,不吃低保,不要救济,每天进山采茶,数量不多,茶质特好,从不掺杂。这山里的人哪,自有其生存法道,习惯在自然中呼吸,安命于山中慢慢变老。

除了采茶,还有割茶。古道边的茶地,三四年茶龄的茶树采了一茬,割至根部,来年枝干长得更粗壮。还有村民挖地种茶,龙井43、乌牛早,什么茶俏什么价好,就栽种什么苗。茶,涂绿了灰黄山野,热闹了冷寂古道。茶树成了摇钱树,让山里人家守在家门口吃上“生态饭”,走上小康道。

从双株树村沿山梁下到山脚的潭脚村,田畴油菜花正旺,道口边的梨树,梨花簌簌,缤纷如雪,婀娜至雅。左走,便是磐(安)新(昌)公路,乘车回后张十来分钟。右行,是正在施工的杭绍台高速,绕过两道弯便是前山。我们选择原路返回,只有跑个来回,才能体验当年赶路人的那份苦辛。

上百年树龄的枫香,雍容、峭拔,列阵两旁,自然生成绿树荫荫的景象。一凸一凹的石板路,蜿蜒在荒草丛林中。春风不知疲倦,路再远、山再高,它都准时把绿函送达,打开新制的由田野、古树、路亭、瀑布、屋舍构成的春笺,有布谷灵动的身影,有草木肆意生长的拔节声,还有枯枝、碎叶、草屑与大地亲吻的景象。一条山石筑成的荒野古道,多少年以后,石被踏平磨光,发出幽光,而树始终保持着立正姿势,深情地牵引着归途的指向。

“你们看,这棵老松顶上长出了新苗!”就在我又一次踟躇、端详、感叹那棵逝去的老松时,不知谁发出一声惊讶。我仰起头,远远望见枝丫交错的松顶,有一支松苗在春风里摇曳,没看错,那是一株长在空中的新苗。那丝丝苍翠的松针,在黯黑的枝条间,在明亮的天空下,是那么夺人眼球。

哪来的种子,哪来的土壤。一定是一颗飞翔的松籽,落在松顶的某个凹处,剥落的松皮、飘积的松针风雨侵蚀后,化为腐土,待春风送暖,松籽便拼尽全力,从枯树中汲取养分,勃发出动人心魄的生命力。人们在扼腕叹息枯死的老松时,春风唤醒了它留在自己身上的那棵种子。

喜欢制作盆景的小潘,捡拾起一段大雪压断、残留道边的松枝,外皮蜕尽,树心暗红,造型古拙,他说,要把这松枝插在庭院的花盆里。这松枝经年守望古道,在山中,它寻常至极,立于盆中,立于千姿百态、清秀古雅的盆景园中,它又是一种宛若天成、别有韵味的存在。

树的年轮里写满了古道和春天的故事。人遗忘的事,树都记着。许多时候,寻它千百度的人生答案就藏隐在古道的某棵树里。