李荫乔与《贵州田赋研究》《实习调查日记》

李庆曾

摘 要:新冠肺炎疫情期间,我偶然发现了父亲李荫乔先生1938年在中国国民党中央政治学校地政学院学习期间的毕业论文《贵州田赋研究》和与此相关的《实习调查日记》。这两本出版物总共七百馀页,除少量表格、文件外,全部为先父的恭楷原稿的复印件。这些文字展现出,作者是一位文字上有功底、学术上有建树、思想上有正气,敢于公开批判国民政府的贪婪与卑鄙的有志青年。他在国家和民族生死存亡的关头,以天下为己任,具有批判精神和忧国忧民情怀。这些著作颠覆了父亲在我心目中的平庸形象,让我有机会见到他隐藏起来的另一个真实的自我。

关键词:李荫乔 《贵州田赋研究》 《实习调查日记》

1965年,我在北京市第六十五中学读高一,第二年就赶上了“文化大革命”。那一年,我们班的同学抄了我家。除了一些瓷器以外,还抄走了齐白石送给我父亲的三幅水墨画,其中的一幅就挂在我睡的小床床头,所以记忆颇深。记得那是一幅牵牛花图,画的款上有齐白石的题字,内容大约是荫乔兄雅正等字样。另两幅分别画的是金鱼和螃蟹,细节记得也不是太清楚了。后来,我先后于1969年下乡,1974年病退返城务工,1977年参加高考。在北京经济学院读完本科后,又在中国社会科学院研究生院攻读了硕士和博士。硕士毕业后,在社科院农业经济研究所工作。几年后,又于1989年出国,在澳大利亚阿德雷德大学做研究工作。时过境迁,我也就把这些往事抛诸脑后了。

我在国外工作生活了近十年,九十年代末回国创业,直到2000年才又在北京定居。定居北京后,我開始重新和以前的同学、朋友、同事、兵团战友恢复联系。直至前几年,才联系上了高中时的同学。一别四十多年,再见面时大家都已经六十多岁了。

老同学见面,无非要聊起一些在学校时的往事,其中不免又提及我家被查抄的事,也少不了谈起我家被抄走的齐白石的那些画。后来与其他朋友闲聊时,这些往事也被当做谈资,以半玩笑的方式提起。此时,白石老人的书画价格已经不菲,而我家这一丢就是三幅,听者大都表示惋惜。正因为如此,可能也给一些听者留下了比较深的印象。于是,不久前的一天,一位朋友突然在微信上问我:“你父亲叫什么名字?”“我父亲叫李荫乔,怎么了?”我反问道。他说这两天在电视上看鉴宝栏目,其中有一幅齐白石的画,上面也提了某某某雅正等字样。鉴宝栏目上不时有齐白石的作品出现,但有齐白石老人送某某人的题款的字画反倒并不多见。这使他联想起了我家曾被抄走的那些画,顺便询问我父亲的名字,以备查考。

正值全国新冠肺炎疫情严重时间,大家都居家隔离,我也闲着没事儿,在回答完这位朋友的询问后,抱着试一试的心态,随手就在百度上输入了父亲的名字。此前,我从没想过在搜索栏上输入过父亲的名字。因为他一生都忙忙碌碌、辛苦操劳、平淡无奇,这些都是我亲眼所见,所以自然也就不会上百度去查找关于他的什么事情。殊不知这一搜索,竟发现了我所不知道的父亲。

一、我所知的父亲: 铁蹄下的流亡者,旧社会的既得利益者,新社会的建设者

详细地询问父亲的过往是我上高中时的事情。当时我们的班主任名字叫郑红娘,好像是个干部家属,随她的丈夫从南方调到北京,暂时在我们学校落脚,做我们高一六班的班主任,但也就大半年的时间她又被调走了。记得郑老师是老党员,为人亲切慈祥。当时我是班里的学习委员,属于团组织的重点发展和培养对象。我在班里的表现深得郑老师的赏识,所以上高一没多久我就入了团。当时入团在家庭出身问题上的大政策是有成分论,但又不唯成分,重在政治表现。按组织要求,入团前我要向团组织如实交代父母过去的历史。我对父亲的历史做比较细致的了解,就是源于入团这件事。

父亲李荫乔,1909年出生在辽宁省岫岩县城的一个大户人家,祖父是商人。1931年“九一八”事变后,他随东北大学的流亡学生流亡到北平。为了躲避日本的侵略,他于“七七”事变后,又不得不从北平跑到开封、西安,后又到南京的地政学院进修。后来,又随学院迁到九江和重庆等地,也在湖南、贵州等地有过短暂的停留。抗战胜利后,父亲回到北平,在北平市地政局第三科,也即是土地估价科,当科长。1949年,我出生前,他作为国民政府军政人员,随傅作义投诚。1949 年后,按照军管当局的要求,在炮局的清河大队被集中管训三个月,以改造思想,查清历史。国民政府的地政系统是由CC系掌控的,而在地政系统中,父亲也算是一个中层干部。由于当时北平市地政局下属部门为科,没有处这一级,所以他这个科长大致相当于现在的处长。另外,父亲在三十年代就加入了国民党,因而他也就被怀疑是CC系特务。

“CC系”是国民党内的一个政治派系,其代表人物是陈果夫和陈立夫。CC系的实力主要分布在国民党中央党务部门尤其是组织部、中统局、地方各级党部和教育系统(尤其是大学)。其中,中统是国民党党务部门控制的特务机构。中统的全称是中国国民党中央执行委员会调查统计局。中统特务组织的原始机构是国民党中央组织部内的党务调查科,成立于1928年2月。中统的工作重心是对内,即对国民党党内和国民政府进行监督控制,打击一切渗透到党政机构内部的异己分子和赤色分子,同时对社会上的舆论、思想言论也负有监控责任。在二十世纪四十年代以前,中统的势力非常大,因为其始终为国民党中央组织部所掌控,国民党的各级党组织,都是中统的特务网的延伸,许多基层党部的负责人,本身就是中统的基层负责人。而父亲尽管早年参加国民党,但既未从事过党务工作,又未在国民党各级组织中担任过任何职务。他作为一名普通的国民党员,所从事的仅仅是有关土地管理、土地利用、土地规化等方面的工作。正因为如此,军管当局没有他参加特务组织的真凭实据,直到管训结束,没有给他解放前的历史作任何定论,仅仅说他有特务嫌疑。此后,“特嫌”这一重大的历史遗留问题与他相伴多年。

“文革”初期,父亲被他所在的单位剃了阴阳头,当做国民党的残渣余孽进行了批斗,然后又把他遣送到原籍辽宁省岫岩县农村,交给当地群众监督进行劳动改造。“文革”后,父亲平反了,工资也全部补发了,大约有一两万元。七十年代末期的一两万元,对一个普通家庭来说,是一笔巨款。这时,父亲下放的农村劳改所的那个县的县长,专程来家看望他,还带来了几件当地出产的岫玉雕件作为礼物。他们来的目的其实是为了“化缘”。至于父亲贡献了多少钱支援家乡建设,我并不知情。但县长一行应当是成功的,他们满意而归了。父亲退休的单位是北京市雪花电冰箱厂,他在那个工厂的财务科做了二十多年的成本会计,据说号称李大拿。这个称号,可能是说他的手伸的特别长,科里大大小小的事儿他都管;也可能是说,别人干不了的会计上的活儿他都会做得好好的。1998年父亲在北京病逝,享年八十九岁。总体来说,父亲在1949年前的经历颇为曲折:日本帝国主义对中国的侵略使他流离失所,颠沛流离。这个阶段里,他无论是求学还是工作,基本上称得上衣食无忧。日本侵略者投降后,他虽算不上什么接收大员,但毕竟在北平市地政局做了一个科长(大致相当于现在的处长)。因此,在我的意识中,他在解放前是为国民政府效力,应当算是一个旧社会的既得利益者。

1949年后,他经历了镇反、三反五反、整风反右、四清社教等历次政治运动,都平平安安度过了。除了“文革”时受到冲击外,他一直在为一家八口人的生计而奔波,生活的平淡和工作的劳累我都历历在目。生活中的父亲给我的印象是,平时话不多,除了安排我们做些事情外,很少与我们交流,对于他以前的经历更是很少提及。他的性格急躁,养花是他唯一的嗜好。自从我记事起,就知道他每天都要骑着那辆半新半旧的自行车,奔波于交道口的家与呼家楼工厂之间,一趟要骑四十分钟,风雨无阻,一进家门就喊累是常有的事。说他为了工作也好,为了生计也罢,总之他把所学的知识和大部分精力用在了他所从事的会计工作中。一路走来,可以说他在政治上拥护党和社会主义,在工作中勤勤恳恳、兢兢业业,因此说他是一个新中国的建设者也是确定无疑的。

二、发现父亲著作:《贵州田赋研究》《实习调查日记》

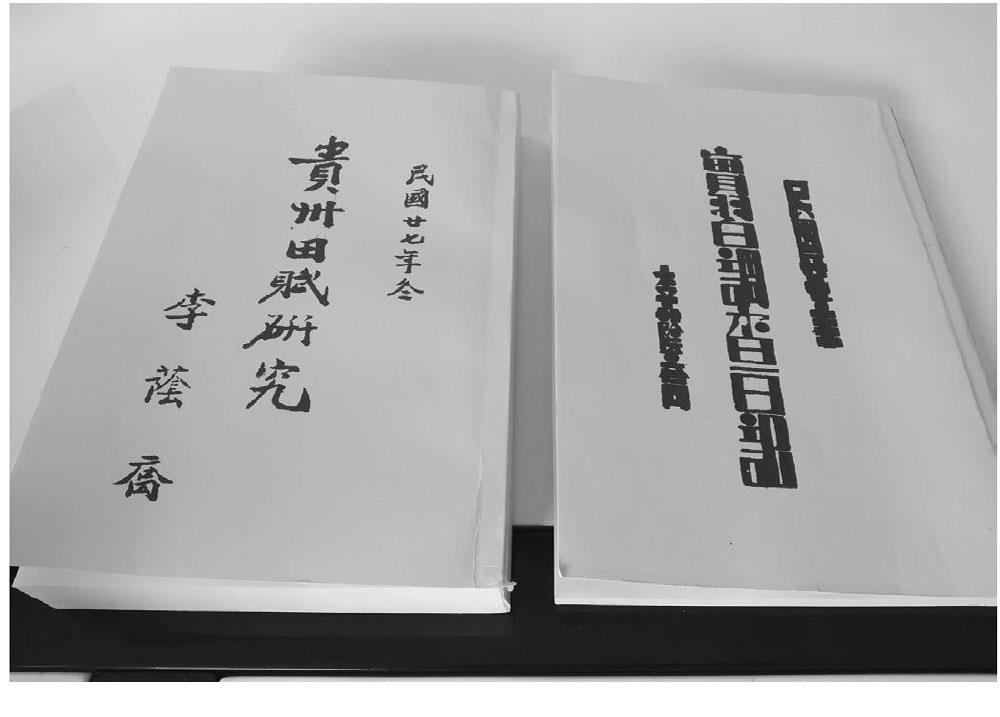

当我回答完朋友询问父亲的名字这一问题后,可能是疫情期间在家闲居无聊,也可能是冥冥中有什么在提示我,于是鬼使神差地随手在百度的搜索栏上输入了“李荫乔”三个字,网页上弹跳出来的结果是我始料不及的。因为展现在我眼前有关他的信息,竟有七八条之多。这一搜索结果让我非常惊讶。于是我进一步顺着搜索到的线索继续查询,便有了后来更为惊喜的发现。通过对查询到的信息进行梳理,我发现有关父亲的信息主要集中在一部专著《贵州田赋研究》1和一本《实习调查日记》2上。网上电子版还显示,这两本书都未经点校整理,所以不是常见的印刷本,而是父亲的手迹原稿的影印件。在网上购书后发现,这两部书还保持着行书、楷书书写的繁体竖排式样,行文风格半文半白,这大概是当时流行的文体吧。《贵州田赋研究》一书有五百四十六页,《实习调查日记》有一百三十二页。这两本书都被编在一部资料文集中正式出版。这部文集的名字是《民国二十年代中国大陆土地问题资料》,主编叫萧铮。经查询后得知,此人当时的身份是父亲求学的地政学院(系)的主任。

关于这本资料集,萧铮在《〈民国二十年代中国大陆土地问题资料〉总序》中是这样介绍的:

中央政治学校之地政学院,成立于民国二十一年至民国二十九年停办……(蒋介石)乃召本人于二十一年一月间自德返国创办地政学院,以训练专才,解决中国土地问题。本人承命以后,招考大学毕业生之有志于研究土地问题者,入院研究;于第一年基本学科研究完毕后,即派往各重要地区为实习调查三个月,返院时须呈缴调查实习报告,由各教授分予审阅,并命其以所获得之实际资料为研究论文。……先后九年间出发调查之学员凡一百六十八人,成论文一百六十六篇,论文中关于各省县市田赋研究者三十六篇,土地整理者二十二篇,农村经济者三十篇,农业金融者八篇,市地问题及土地征收者十二篇。调查报告一百七十八篇,涉足所及者凡十九省,一百八十馀县市。均收取其当地实际情形及其重要文书,存之于报告中。 1

这些资料说明,父亲就读的这所地政学院共存续了九年。在这九年间,地政学院先后派出学员一百六十八人,奔赴各地进行与土地有关问题的调研,从而积累下一大批翔实的土地管理利用、土地整治规划、土地权属和田赋制度等方面的调研资料和研究成果。萧铮把这些三十年代的有关土地问题的文献编辑起来,于1977年由台北成文出版社有限公司和美国中文资料中心联合出版,便构成了这部由萧铮主编的二十年代土地问题的影印写本史料巨著。

关于萧铮,《中国国民党百年人物全书》是这样记载的:

萧铮(1905-?2),字青萍,浙江永嘉人。生于1905年1月15日(清光绪三十年腊月初十)毕业于北京大学,德国柏林大学研究经济系。曾任中国国民党浙江特派员。1932年至1939年任中央政治学校地政学院院长。1932年创办中国地政学会,1947年扩充为中国土地改革协会,任理事长。1940年任中国地政研究所董事长,1941年任中国土地调查会会长。1933年1月11日至1936年3月5日任全国经济委员会导淮委员会土地处处长。1946年5月,任经济部政务次长,是年当选“制宪国民大会”代表。1947年5月22日,函聘为全国经济委员会委员。1948年当选为立法院立法委员,并任立法院地政委员会委员。去台湾后,仍任“立法院”立法委员。1955年至1972年,任“中国土地银行”董事长,“中国农业机械公司”董事长,“农业对市场研究中心”主任,“亚洲土地改革及農村发展中心”主任,政治大学教授,《土地改革》月刊发行人。1970年起聘为“总统府”国策顾问。……著有《中华民国土地改革之理论与实际》《平均地权之理论》《中国土改运动》、《土地经济论文集》等书。3

萧铮主编的这部资料集收录论著共计二百种,约六千万字,被学界公认为是迄今为止研究中国近代土地问题最重要的史料文献。海内外学界亦将之视作无价之宝。而这部资料集收录的首篇的论文《贵州田赋研究》,作者就是我的父亲李荫乔。

我查了一下,地政学院先后九年间共派出调查学员一百六十八人,父亲既不是第一期学员,也不是最后一期学员,这样看来,他的论文在这一百多篇毕业论文集中被编为首篇,应该不会是萧铮先生的无意之为。众所周知,一个论文集的首篇通常是这个文集中分量最足的、内容最重要的。而萧铮作为民国时期的土地学科的奠基人和先导者,由他主编的资料集中把父亲的毕业论文放在首篇这一醒目位置上,可见父亲的研究成果在这部二百篇体量的资料集中是出类拔萃的。

当了解到上述情况后,使我逐渐感觉到父亲的这部专著的分量,因而让我不得不对父亲的学识重新审视和考量了。

通过网上搜索,我还发现,父亲的这两本著作不仅在台湾得到出版,而且贵州省文史研究馆近年来编纂的,反映贵州民国时期政治、经济、文化等方面内容的大型丛书——《民国贵州文献大系》第二辑下册,也收录了由商毅先生整理的《贵州田赋研究》一书。

2011年,整理者还专门为《贵州田赋研究》撰写了整理前言。前言中除了详细介绍了中央政治学院地政学系在三十年代派学员赴各地调查形成论文,后由萧铮先生将这些论文及相关原始资料编撰成书并出版的来龙去脉外,整理前言还指明,《贵州田赋研究》就是这部文集的首篇。“关于作者李荫乔,我没有找到任何资料。萧铮在序言中还说,学员们实习调查回来之后,‘又一年始得卒业,分发各省工作。《贵州田赋研究》成于一九三八年冬,李荫乔分发也当在次年或更后,尚处抗战最艰苦的时期。几十年过去,查不到战乱之时一个人的踪迹,当有各种各样的可能,不足为奇。不过,这些实习调查报告,对保存贵州那个时期的社会风貌是珍贵的资料,贵州人不该忘记他们。”1

父亲的书是1977年在台湾出版的,按时间推算,那时也许他刚刚从农村劳改回到北京,也许还没有被平反。当时的中国大陆,改革开放尚未开始,身居北京,无法得知台湾的出版信息。父亲是在1998年去世的,这是在他的著作被出版的二十多年后。他作为本书的作者,对此事仍不知情。自己的著作被出版,著作的价值被世人肯定,而作者本人却丝毫不知,这简直就是天方夜谭,但这确实就发生在了他的身上。我想,这既是父亲个人一生中的重大遗憾,也是那个时代的遗憾。是金子总要发光的,父亲的著作并没有被滚滚的历史潮流所湮没,他的著作不仅被出版了,而且学术价值还得到了海峡两岸专业人士的充分肯定。作为他的子女我们十分欣慰,我们为父亲的学术成就而感到自豪。

父亲从1931年到1949年,即他二十二岁时随东北大学南迁,到四十岁这十八年间,中国始终处于内忧外患的动荡之际,他虽历经颠沛流离,但仍在困境中刻苦学习,自立自强,实属不易。四十年代末,他在北平市地政局任职的那个科长,在他一生的经历中无足挂齿,反倒是在地政学院学习期间的毕业论文,应当是他一生中的得意之处。这一得意之笔被后人当做重要史料保存了下来,还予以整理出版,传之后世,并给予“弥足珍贵”和“贵州人不应当忘记他们”等极高的评价,足以告慰他的在天之灵。

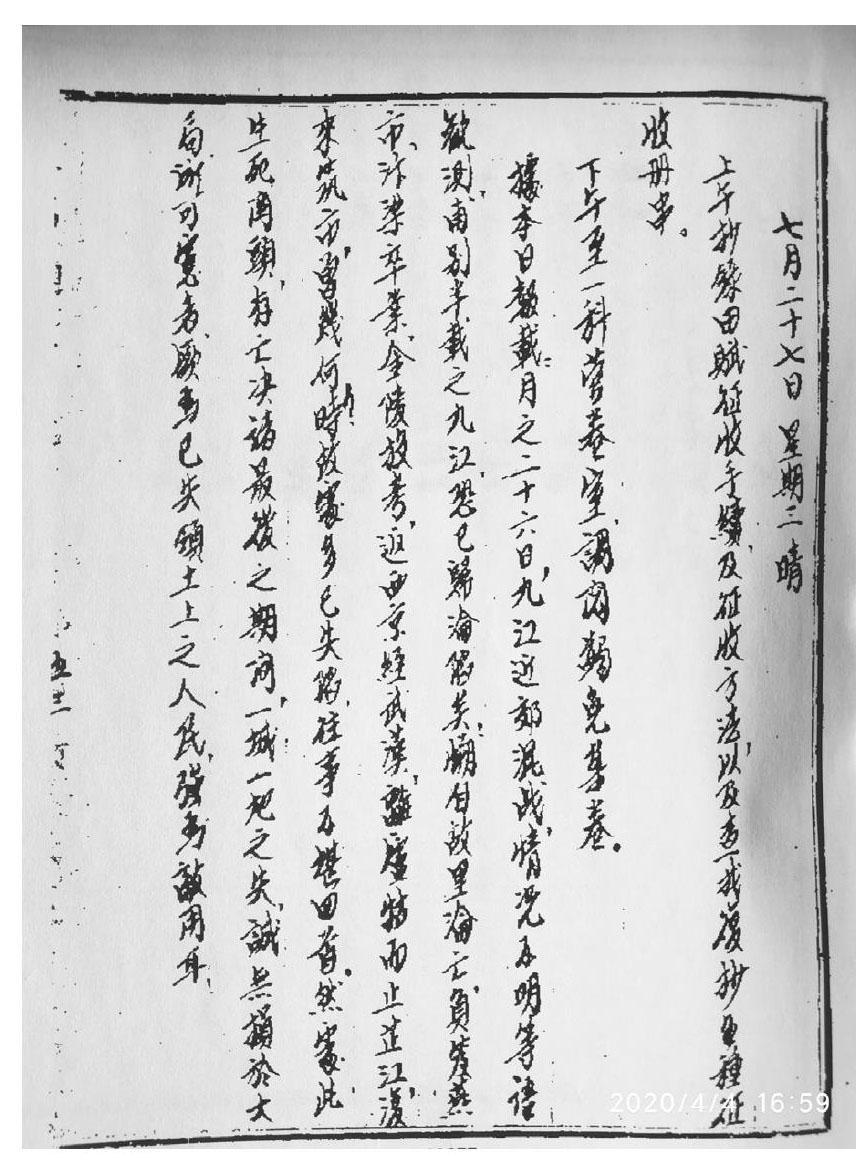

萧铮主编的《民国二十年代中国大陆土地问题资料》中,除了收集地政学院的学员所撰写的一百余篇毕业论文外,也收集了与这些论文有关的一些调查日记,其中就包括了父亲的《实习调查日记》。这份日记详细地记录了他从1938年6月底离开重庆辗转数地到达贵阳,7月1日开始在贵州省财政厅进行毕业调查,到9月20日完成调查,离开贵阳返回重庆其活动的全部轨迹。这几十天日记的每一篇,都详细记载了他的日程安排和调查结果,同时有些篇目还记录了当时的主要战况。1938年,正值侵华日军的气焰嚣张之时,日军挟“七七”事变之势,一路南下,随着国军的节节败退,我国大片领土沦丧,广大人民群众不得不在日本侵略军的铁蹄下生存。父亲在1938年7月27日的日记中,对时局进行了这样的记述:

据本日报载“月之二十六日,九江近郊混战,情况不明”等语观测,甫别半载之九江,恐已归沦陷矣。溯自故里沦亡,负笈燕市、汴梁卒业,金陵投考,返西京经武汉,离庐牯而止芷江,复来筑市。曾几何时,故处多以失陷,往事不堪回首。然处此生死关头,存亡决诸最后之期间,一城一地之失,诚无损于大局。所可虑者,厥为已失领土上之人民,强为敌用耳。2

这篇日记共九行,前三行纪录的是他的工作。后六行不足一百五十字,记述了他自“九一八”流亡开始七年间全部的求学经历。这些文字表明,自故乡东北沦陷,他的求学之路竟横跨了北京、河南、江苏、陕西、江西、湖南和贵州等七个省市。尽管他的求学之路如此坎坷,生活如此颠沛流离,但他的内心始终对国土之沦丧、人民被奴役而忧心忡忡。

从字里行间,我读出了一个不愿在侵略者铁蹄下被蹂躏的流亡学生求学之艰辛,读出了一个关心国家前途和民族命運的有志之士对战况的分析和关切,读出了一个正直的中国人在国家和民族生死存亡关头的忧国忧民之情怀。这区区百余字可真是意蕴深刻,字字千钧。

从内容上看,父亲的这些日记大多以记事为主,夹叙夹议的并不多见。在这几十篇日记中,偶有感慨议论的无非也就是四五篇。而下面所举的,就是其中的一篇。

从日记中我发现,他在贵州这七十多天的实习中就病了三次,头两次病得并不严重,只是因为身体不适改变了他预定的调查计划,其工作和日记都未中断,但从8月13日他的日记突然中断了十一天。从8月24日的日记中得知,他不仅大病了一场,而且寝室被盗,真可谓是祸不单行。这次寝室被盗非常蹊跷,他对此议论颇多。由于是半文言文繁体字行书,我在文字的辨认上下了些功夫,但是仍旧有几个字没有辨认出来,后经老友吴长生的指点,誊写输入才得以完成。

这篇日记的内容如下:

八月十四日至八月二十四日

于此十日中,除以病魔缠扰,致仅完成论文第一章预稿外,尚有数事,颇堪记述:

1.天气:半属阴雨,半属晴明,忽冷忽热,日凡数变。

2.意外:寝室于十九日晚餐外出时失盗,揆情度势,显系处内之人所为,纯属搜索性质,而予独被损失,殊堪痛恨。盖予系与吴景初暨张绀光同处一室,事后情状,凡属吴、张二君之书札公牍,均纷散满地,而予之办公桌物则秩序井然,惟皮包一只,却被刀破,而所失者除金钱之外,卒属零星物品,至吴、张二君,则略无所失。虽将被盗情形,联名签呈所长,恳予函知警局,派员斟查破案。且业经警局派员侦察,并云“依据诸种情形,如失盗时间、盗经途径等,均可断为内盗”,惟迄于今,仍无结果。黔省黑暗,官厅贪鄙,即此一端,亦可概见。至六期学长处境之困难,工作之匪易,自不待言。

3.志感:处人难,处事难,求知难,求实难,脚踏实地、实事求是,更难。由于实习之所得,调查之经验,以及整理材料,所经过之诸种困难,更足比证。1

在这篇日记中,他记述了寝室被盗一事。警局来人勘察后,断定为内鬼所为。更为蹊跷的是,除了财物以外,窃贼对信件和公文资料也感兴趣,足见当时包括政府公务人员在内的所有人,都是国民党特务的监控对象。父亲对此十分气愤,他对现场分析说,这完全是一起 “纯属搜索性质”的“失盗”,并对这起所谓的“失盗”深恶痛绝。社会的黑暗,官僚的贪婪和卑鄙,由此可见一端。进而他还记下了自己的感受:“处人难,处事难;求知难,求实难;脚踏实地、实事求是,更难。”在那黑暗的战乱之年,莘莘学子求学之艰辛可想而知。

父亲的《实习调查日记》并非纯粹的私人日记,而是学校对每个参加实习调查的学生布置的实习任务,并作为毕业论文的一部分,最终要提交给学校。父亲敢于利用在贵州调查期间寝室失窃一事借题发挥,公开抨击国民政府的贪婪和卑鄙,大胆揭露国民党统治的政治黑暗。用那时流行的话来说,这完全是一个赤色分子之所为。当然,他的这些公开言论也许现在看来似乎不足为奇,可当时却是国民党特务横行的年代,更何况父亲是在蒋介石为校长、陈果夫为教育长的学校的学习期间,以《实习调查日记》的方式公开抨击国民政府的腐败和卑鄙,这就更让我十分惊愕了。因为在“中央政治学校”这样一所以“政治”著称的学校里,出现反对党国,抨击国民政府的异己分子是不会被允许的。若被特务发现,是会给他带来大麻烦的,不仅会影响他的学业,甚至会给他带来牢狱之灾以至杀身之祸。

这篇日记足以显示,父亲是一个一身正气,勇于揭露国民政府的腐败和卑鄙的正义青年;是一个不畏强暴,敢于与黑暗社会抗争的社会精英;是一个把改造社会作为己任的思想激进,勇于担当的有志之士。父亲作为一个流亡学生,他是一个不甘愿做亡国奴的有血性的知识青年;作为一个国民党员,他是一个国民党左派阵营中的有识之士;作为一个中央政治学校的学员,他是一个敢于公开指责国民党政府的贪婪与卑鄙的批判者和反对者。

三、我不曾知道的父亲:忧国忧民的志士仁人和旧社会的批判者

经过上述考察,我的另一个惊人的发现是,父亲以前告诉我们的有关他的经历,与他的真实的历史是有差距的。他以前所告诉我们的他的经历的时间脉络基本是清楚的,但是他有意地模糊了自己在二十世纪三十年代末期在地政学院学习的经历,其中有些情况还刻意做了隐瞒。

关于他在地政学院学习的那段经历,他是这样跟我们描述的。他说地政学院是一所普通的干部进修学院,他在那里短期学习过。但实际上,这所地政学院并不是一个独立的机构,而是国民党中央政治学校的一个下属单位,更确切的说是中央政治学校的地政系。

这所中央政治学校是个什么学校呢?我查了查这所学校的来历。

中国国民党于1927年在南京成立了中央党务学校,负责北伐期间国民党干部的教育训练。这所学校的校训是蒋中正所提的“亲爱精诚”,与黄埔军校完全相同,校长也同是蒋介石。1929年中央党务学校改组为“中央政治学校”,戴季陶、陈果夫、陈立夫、张道藩等国民党高官都曾任过这所学校的教务长。学校初设政治、财政、地方自治、社会经济四系,后来又增设了地政、教育和外交等系。1937年抗日战争爆发后,中央政治学校迁至重庆小温泉,并将科系调整为法政、经济、外交、新闻、地政五系,尔后又设立了名目繁多的专修班。从功能上说,中央政治学校是中国国民党训政时期培育国家政治人才的主要基地,地位类似时人所言的“中央党校”。这所学校的全称是:中国国民党中央政治学校。1

父亲说的也不错,因为这所学校的确是培养干部的地方,但他所培养的绝不是一般的干部,而是国民党的政治精英。地政學院所招收的也不是普通的学生,他只面向大学毕业生,其学制也不是父亲所说的短期,而是整整两年。这两年被分为四个学期,头三个学期在校上课研习,最后一个学期是实习调查和毕业论文的写作。所以,父亲的学历并不是以前他告诉我们的,仅仅只是东北大学政治经济系本科毕业,而应该还是中国国民党中央政治学校地政学院毕业(相当于现在的研究生)。这所学校的来头如此显赫,我想这就是父亲刻意隐瞒的真实原因吧。因为在那个尖锐的阶级斗争年代,父亲为了自保,为了躲灾避祸,避重就轻地说自己只是东北大学本科毕业,只是在干部进修时在地政学院学习过,而对那所隐藏在背后的国民党中央政治学校只字不提,便不足为奇了。面对上述事实,父亲的人格形象在我脑海中被彻底地分裂了。一边是我亲眼所见的平淡无奇,甚至是碌碌无为的父亲。另一边摆在我面前的著述却证明了这个作者不仅有着很深的文字功底和写作能力,而且具有很高的学术造诣。一边在我心目中,他是国民党员,旧社会既得利益者;另一边展现在我面前的文字却显示,这是一个黑暗社会的揭露者,是国民政府贪鄙的挑战者。一边是我所知道的,他是侵略者铁蹄下的流亡者,甚至是四处奔波的落荒者;另一边这个逝者所留下的文字却说明,这是一个痛惜祖国大好河山不断沦丧,忧虑人民在侵略者铁蹄下被蹂躏,在颠沛流离中始终心系国家安危和人民疾苦,忧国忧民以天下为己任的仁人志士。

无论我怎样努力,也无法把这两个尖锐对立的形象联系起来。在上述文字记录的铁一般的事实面前,我发现以前对父亲的印象是不确切的,至少是非常片面的。我不得不承认,我以前心目中对父亲的评价完全是大错特错了。在这些著作背后,还有一个我所不知道的父亲。

责任编辑:王尧礼