高职院校创新创业教育与就业能力关系的实证研究*

——基于社会实践的中介作用

谭艳霞,陈莹颖

(广东工贸职业技术学院,广东广州510510)

伴随《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》和《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》等一系列文件政策的出台,深化高校创新创业教育改革,是国家实施创新驱动发展战略的迫切需要,也是推进促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。同时,进入就业市场的毕业生也逐年增加,雇主对其素质和就业能力要求也不断提高,因此创新驱动就业在教育领域中渐渐成为了焦点问题。目前,高校的创新创业教育与就业仍然面临着不少问题有待研究:创新创业教育对高校就业影响如何?通过什么途径影响就业?另外,创新创业教育与社会实践相辅相成,社会实践对大学生锻炼毅力和培养综合就业能力具有不可替代作用,那么,如何强化实践教学和推进创新创业教育与实践教育深度融合等问题也亟待深入研究。因此,文章从高职院校创新创业教育现状出发,探究创新创业教育、社会实践与就业三者的相互影响关系,并突出实践在创新创业教育与就业之间重要作用,对提升学生就业能力、培养创新创业型人才和完成高质量的就业目标具有重大意义。

一、文献回顾及研究假设

(一)创新创业教育与就业能力

随着创新创业教育在中国教育界的开展与实施,并在该理论下新教育模式对学生就业的影响已有相关的研究。一类是以雇主需求角度需提高大学生对社会的适应与融入能力和就业为导向的创新创业模式[1][2]。2008年 Archer和Davison[3]通过研究雇主对就业能力认知的影响因素和机制得出:学生如果在没有实际增加相关知识和就业技能的情况下获得教育文凭,这不会使他们在劳动力市场上获得成功,建议在学习期间应该注重外语技能、理解和尊重他人、文化交流技能和自我提升能力等职业技能的培养。学生顺利就业需要掌握很多技能,如计算机技能、专业知识技能、语言沟通能力、人际交往能力等等。实施创新创业教育实践活动,学生可以在理论与实践相融合过程中发现自我、认清自我短处,并从实践工作中掌握更多专业技能知识和技巧。同时,学生在创新创业理论指导下与更多雇主接触,能让学生充分了解企业与社会组织的用人需求,了解企业需要什么类型人才,从而提高学生在社会的适应与融入能力,有效消除学生被动就业观,以获得更多就业机会。另一类是以发掘学生个性发展、技能培养和职业素质提升为核心内容的创新创业教育实施框架[4]。教育的目的在于育人,该创新创业理论提倡要提高学生的求职能力、责任心和工作适应能力,尤其重视心理素质和服务意识的培养,并希望学生在激烈竞争中个体得到全方位发展。创新创业教育是培养学生企业家精神和创新思维的良好途径,通过社会实践活动培养其良好职业品行和素质,进而提升其就业能力。创业导师在此过程中鼓励学生发掘自身创新创业潜能,使其勇敢面对困难、克服困难,不断加强学生的综合素质水平、求职能力、创新能力和社会适应能力。总之,创新创业教育重视创新创业型人才的培养及其能力提升,并成为培养学生就业能力的重要教育手段,由此,提出以下假设:

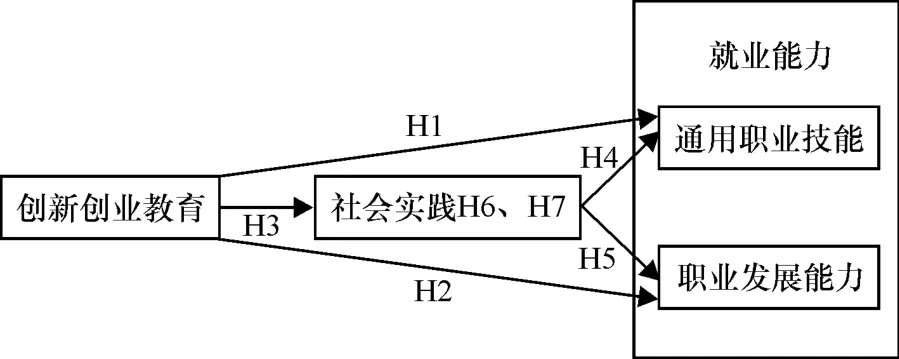

H1:高职院校的创新创业教育对高职生的通用职业技能有正向影响。

H2:高职院校的创新创业教育对高职生的职业能力发展有正向影响。

(二)社会实践在创新创业教育与就业能力之间的中介效应

部分学者认为大学生创新创业教育和其社会实践活动密切相关。上官万成[5]指出社会实践对大学生创新创业和就业存在促进作用:在了解创新创业形势中掌握创新的真谛,在与企业高管接触中掌握自己需要加强的就业技能,了解企业用人、选人标准和就业形势,从而端正自身的就业观念,在实践过程中明晰自身未来的职业发展方向。张学星[6]指出高校可以采用创新创业主题打造不同的校园文化活动品牌,以积极运用多种社会资源,并通过社会实践活动培养学生团队精神、合作意识、意志力。尽管吴立全等[7]认为现在社会实践的育人现状存在持续时间较短、实践易流于形式等问题,但不可否认学生在受到创新创业理念和精神的熏陶后,在实践活动中各方面技能得到提升,慢慢成为有创新思维、创业劲头,有进取精神的人才。

社会实践活动与大学生就业能力也存在密切关系[8]。社会实践活动可以缩短学生的社会化进程,使其提早适应社会工作生活,使学生的意志得到锻炼,责任感和信念得到熏陶,职业目标得到明确,对提高学生的组织领导能力、专业技能、人际交流能力、社会适应及应变能力、团队协作能力、处理突发事件能力和创新能力也是十分有利的。李铁斌[9]研究表明,社会实践活动参与形式的多元化和社会实践参与时间对大学生可雇佣性能力具有显著影响。郑永森[10]指出社会实践活动的大学生有明显的创造力倾向,可以充分激发学生的好奇心、想象力和挑战性,进而促进其创造力和能力提升。由此,提出以下假设:

H3:高职院校的创新创业教育对高职生的社会实践有正向影响。

H4:高职生的社会实践对高职生的通用职业技能有正向影响。

H5:高职生的社会实践对高职生的职业发展能力有正向影响。

H6:社会实践在高职院校的创新创业教育与高职生的通用职业技能之间存在中介效应。

下面这首“花儿”英译中保留了“眼泪淌得像江河”这句夸张修辞。“炕”异化音译为“Kang”,然后注释: “Kang is a kind of brick bed in North China which can be heated by firewood.”

H7:社会实践在高职院校的创新创业教育与高职生的职业发展能力之间存在中介效应。

因此,具体研究框架如图1所示。

图1 研究框架

二、研究方法

(一)数据收集

课题组2019年3月至6月进行实证研究的数据收集工作,主要调研内容为广东省已经毕业的高职高专学生的创新创业教育、社会实践及就业情况,通过拜访企业或互联网等渠道发放问卷进行。此次调查共发放300份,共回收249份,有效问卷共210份,回收率为83%,有效率为84.34%。其中,调查对象的人口统计情况如下。性别:男78人(37.1%),女132人(62.9%);高职生工作单位地点:广州、深圳地区共147人(70%),珠江三角洲除广州深圳以外其他城市共37人 (17.6%),珠江三角洲以外城市共14人(6.7%),其他地区共12人(5.7%);工作单位性质:民营企业共136人(64.8%),国有企业共12人(5.7%),学校共4人(1.9%),除学校外其他事业单位共20人(9.5%),三资企业共8人(3.8%),其他单位共30人(14.3%);是否正在创业:回答“是”的共29人(13.8%),回答“否”的共181人(86.2%);学科背景:理科共70人(33.3%),文科共140人(66.7%);性格:外向共56人(26.7%),内向共35人(16.7%),中间状态共119人(56.7%);目前月薪:3000元及以下共52人(24.8%),3000~5000元共114人(54.3%),5001~6000元共 20人(9.5%),6001~8000元共 12人(5.7%),8001元及以上共12人(5.7%)。

(二)变量测量

创新创业教育问卷参考 Simon[1]、李欣旖[11]和 Cai[12]的研究,在结合创新创业教育现状特点基础上,经过访谈论证、预调查后形成6个题项对创新创业教育进行测量,包括创业教育技能培训、创新创业教育程度、创新创业相关课程、学校创业课程和创业活动、创业教育职业规划指导以及自学创业知识等内容,问卷因子分析KMO值为0.889,Bartlett球度检验值为640.991,Sig.=0.000<0.001,载荷分别为 0.875、0.818、0.817、0.812、0.748和0.728,共解析总方差的64.231%。

社会实践问卷参考丁小浩[13]和张智慧[14]的研究,结合高职生社会实践现状特点修改形成,共有5个题项,包括兼职、创业经验、实习工作、自主开店或经商等内容,问卷因子分析KMO值为0.751,Bartlett球度检验值为404.620,Sig.=0.000<0.001,载荷分别为0.811、0.810、0.767、0.720和 0.704,共解析总方差的58.351%。

从现有大学生就业能力的研究来看,就业能力的定义与就业能力的构成密切相关[15],而部分学者研究个体获得工作相关的能力进而分析就业能力内涵,Hillage和Pollard[16]认为就业能力是通过获得持续就业实现个人潜能的一种能力;王翡翡[17]基于雇主视角从职业认同的研究角度将就业能力分为人际能力、个人品性、职业发展能力、通用技能和处理工作能力;肖贻杰[18]对就业能力要素的重要性进行评价,将其分为职业能力、自主能力、适应能力、竞聘能力、创新创业能力五个维度;肖焰[19]认为就业能力是大学生自身所积攒的成功就业的各种能力与综合素质;谭艳霞[20]基于雇主视角将就业能力分为职业发展能力、社交沟通能力、人格素养能力和通用职业技能的四个维度。由于职业教育注重培养符合企业需求的专业人才,以多能型人才目标为导向[21],因此,研究高职生的就业能力,不仅要考虑培养其具备与将来所要从事某项工作的条件、能力等要素,也需要从雇主及个体发展等方面来划分就业能力结构。为此,将高职生就业能力定义为:个体为满足雇主和客户不断变化的要求,从而维持自身在劳动市场的工作和实现潜能而应具备的品质和能力。就业能力问卷采用谭艳霞[20]研究成果进行测量,共包括通用职业技能和职业发展能力两个维度。通用职业技能共5个题项,包括专业知识技能、创新能力、计算机能力、口头书面表达能力和时间管理能力,问卷因子分析KMO值为 0.819,Bartlett球度检验值为349.124,Sig.=0.000<0.01,载荷分别为0.821、0.761、0.760、0.760和 0.727,共解析总方差的58.738%。职业发展能力共7个题项,包括情绪控制能力、独立执行任务能力、学习能力、分析判断能力、应变能力、自我调节能力和组织协调能力,问卷因子分析KMO值为0.895,Bartlett球度检验值为981.256,Sig.=0.000<0.001,载荷分别为 0.846、0.845、0.829、0.828、0.828、0.820和 0.762,共解析总方差的67.694%。所有问卷测量题目采用李克特LIKERT 5分量表法。1表示十分不符合,5表示十分符合。

三、数据统计与分析

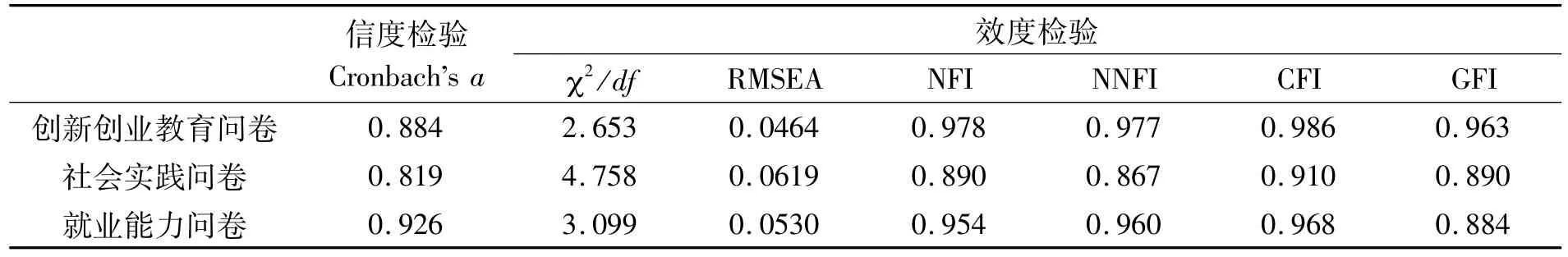

(一)问卷信、效度分析

表1 问卷测量的信度与效度分析(n=210)

(二)相关分析

高职生的创新创业教育、社会实践、就业能力(通用职业技能和职业发展能力)之间的描述性基本统计量(均值、标准差)与Pearson相关性分析结果如表2所示。由此可见,高职生受到的创新创业教育均值为2.87(满分为5分),这说明高职生接受到创新创业教育程度不算高;社会实践平均得分为2.53,就业能力情况通用职业技能和职业发展能力分别为3.31和3.66。创新创业教育通用职业技能、职业发展能力和社会实践之间显著正相关,相关系数分别为0.438(P<0.01)、0.308(P<0.01)和0.565(P<0.01),为后面H1、H2和H3的假设检验提供了基础;社会实践与通用职业技能存在显著正相关,相关系数0.433(P<0.01),说明社会实践情况与高职生的通用职业技能正向相关,为后面H4的假设检验提供了基础;社会实践与职业发展能力相关系数0.335(P<0.01)即社会实践正向影响其就业能力,为后面H5的假设检验提供了基础。此分析属于描述性统计的范畴,各变量之间的相关系数只是初步说明相互之间的关系,但它为后续的进一步检验提供了前提。

表2 各变量的皮尔逊相关系数情况

(三)回归分析

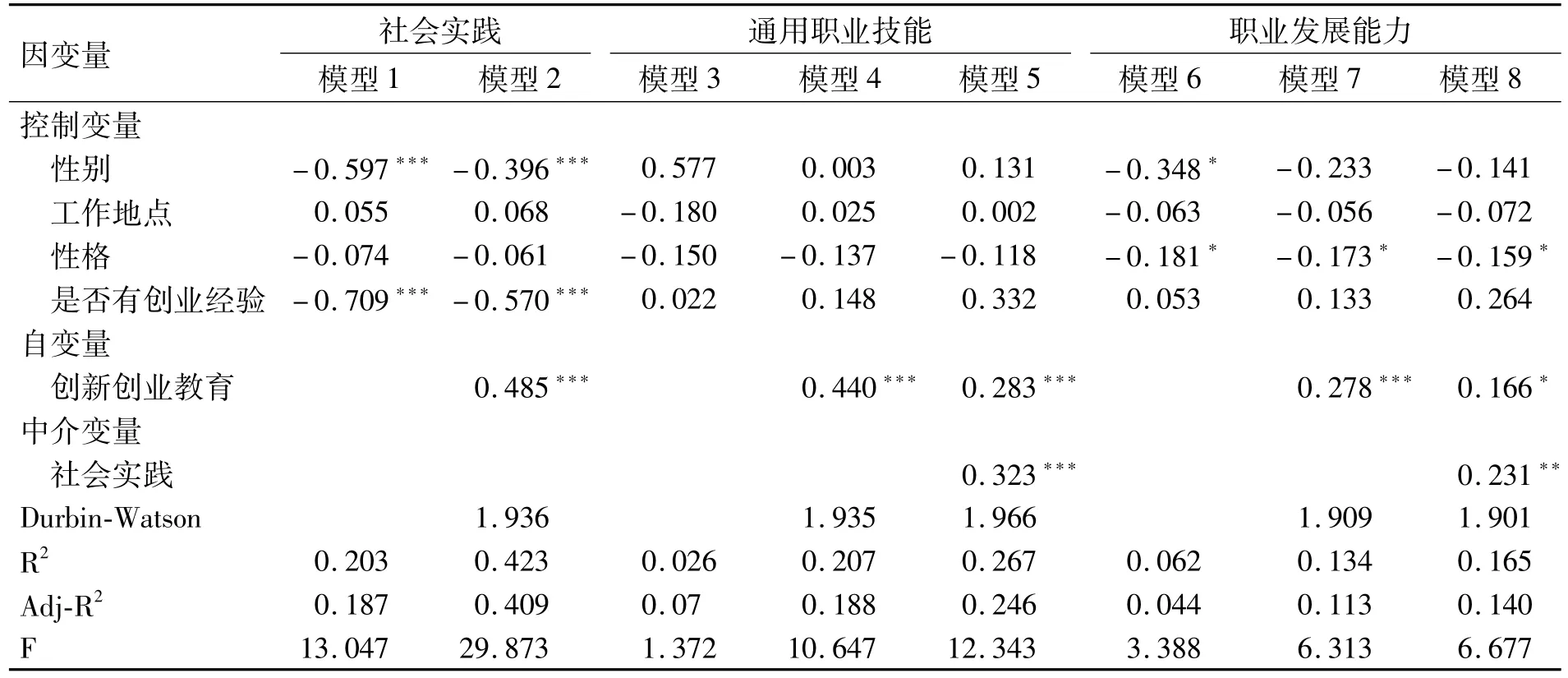

采用分层回归(Hierarchical regession modling,HRM)方法对社会实践的中介作用进行检验。将样本中被调查者的性别、高职生工作地点、性格和是否有创业经验作为控制变量。使用SPSS18.0统计软件对各变量进行分层回归分析的结果如表3所示。

表3 分层回归分析结果(n=210)

根据表3结果,在控制变量层面,性别和是否有创业经验对社会实践有显著负相关,β系数分别为-0.597(P<0.001)和-0.709(P<0.001),工作地点和性格则没有显著性影响;性别、是否有创业经验、工作地点和性格对通用职业技能没有显著性影响;性别和性格对职业发展能力有显著影响,β系数分别为-0.348(P<0.01)和 -0.181(P<0.01)。

模型1和模型2表示创新创业教育对社会实践是一种显著的正相关关系,其β系数为0.485(P<0.001),说明创新创业教育正向影响着高职生的社会实践活动,H3假设得到验证;模型3和模型4表示创新创业教育对通用职业技能是一种显著的正相关关系,其β系数为0.440(P<0.001),说明创新创业教育正向影响高职生的通用职业技能表现,H1假设得到验证;模型6和模型7表示创新创业教育对职业发展能力是一种显著的正相关关系,其β系数为0.278(P<0.001),说明创新创业教育正向影响高职生的职业发展能力表现,H2假设得到验证;模型4和模型5表示创新创业教育和社会实践显著正向影响通用职业技能,其β系数为分别 0.283(P<0.001)和 0.323(P<0.001),并且引入社会实践变量后,创新创业教育β系数由0.440降低为0.283,说明创新创业教育对通用职业技能的影响由于社会实践的介入发生了变化,原来的总作用效果转化为直接作用和间接作用两部分,因此创新创业教育的系数下降,从而也说明社会实践在高职生的创新创业教育与通用职业技能之间起着部分中介效应现象,H4和H6假设得到验证;模型7和模型8表示创新创业教育和社会实践显著正向影响职业发展能力,其β系数为分别0.166(P<0.05)和0.231(P<0.001),并且引入社会实践变量后,创新创业教育β系数由0.278(P<0.001)降低为 0.166(P<0.05)。无论是系数值和显著性都大大降低,说明创新创业教育对职业发展能力的影响由于社会实践的介入同样也发生了变化,原来的作用效果同样转化为直接作用和间接作用两部分,从而也说明社会实践在高职生的创新创业教育与职业发展能力之间起着部分中介效应现象,H5和H7假设得到验证。

上述研究表明,H6和H7得到了验证,说明高职生的社会实践在创新创业教育对就业能力之间起着部分中介作用。这就意味着创新创业教育对高职生就业能力的影响存在直接效应和间接效应:一方面,创新创业教育对就业能力有直接影响作用,教育作为一种与时俱进的教育理念,与学科特色相融合,对高职生的人格素养能力、创新思维能力和创业专业知识等就业能力的培养有直接的启发和指导作用,部分学者已得出创新创业教育对大学生就业及提高其质量的重要影响[22-23];另一方面,创新创业教育对就业能力有间接影响作用,即创新创业教育通过影响其社会实践对高职生的就业能力起着广泛的影响作用。高职生在创新创业教育思想指导下通过社会实践活动(例如专业实习、勤工助学和社会服务等方式)得以提高自身的就业能力。具体而言,学生在处理各种社会关系和参加各种实践活动过程中,学生的人际沟通能力、组织协调能力和计算机应用能力等就业能力得以锻炼。因此,高职生的就业能力是受到创新创业教育的直接和间接影响的,社会实践在两者之间起着中介作用。

四、结论与建议

综上所述,高职院校的创新创业教育与高职生通用职业技能和职业发展能力正向显著相关,高职生的社会实践与其通用职业技能和职业发展能力正向显著相关,并且社会实践在高职院校的创新创业教育与高职生的通用职业技能和职业发展能力之间存在部分中介效应。正因为创新创业教育对就业能力有直接和间接两方面的影响,既要重视创新创业教育课程建设,又要重视社会实践项目实施。创新创业教育从思想上起着重要作用,能够指导高职生就业观念的转变,对他们道德品质、责任意识和诚信品质等个性品质的培养至关重要。社会实践从行动上起着关键作用。学校应着力为学生提供更优质的实践环境,引导学生走出课堂,在实践中掌握职业技能,如管理沟通能力、计算机运用能力和语言表达能力等等。在理论和实践的共同影响下,学生的理论知识、工作技能和通用职业能力等可以得到充分锻炼和应用。

高职院校在实施创新创业教育过程中,应重视学生实践活动的积极作用,以实践活动为实施载体,以多能型人才培育目标为导向,在创新创业理论和实践教育过程中培养学生的就业能力。第一,高职院校在实施创新创业教育时,要注重培养专业化和实践化的创业导师。提倡创业导师到工厂、企业或实习(实训)基地实践锻炼,丰富其实践指导能力,也可从行业企业引进人才到学校担任教师,完善相对应的企业人才晋升优惠政策和创业导师实践活动激励政策。例如对表现出色教师给予相对应奖励,能激励教师在社会实践指导过程中的表现,从而不断提高工作质量。在创新创业理论的熏陶和专业创业导师的指导下,学生在参与实习、实操、实训、设计、调查等实践活动过程中,能慢慢培养良好职业技能。同时,企业经验丰富的教师会注意对学生进行创业所必备的工商、税务和企业经营管理等方面知识的培养,并为其提供团队建设和资金筹措等方面的指导和服务。第二,高职院校要明确社会实践与创新创业教育不应当割裂开来。提升创新创业教育课程实用性和时效性,不能只是停留在理论学习层面。高职院校应该将创新创业教育理念与实践活动相结合,将创新创业教育阵地从教室转到企业现场,引导学生了解一定的就业形势、企业实际状况和社会人才需求,并开拓多种创新创业实践渠道,从而为学生提供更多的实践和能力锻炼机会。第三,政府和高职院校应共同建立、完善扶持和鼓励政策以提高学生的创业参与度。政府应鼓励学校与社会组织共同搭建创新创业教育孵化平台、稳定合作的实践育人基地和开放平台,营造良好创新的环境和创业氛围,使学生在创新创业教育中提升综合素质和就业能力。