4~5岁儿童羞耻感语言社会化过程探析

曾洁 李婧

[摘 要] 本研究基于语言社会化范式,运用民族志研究方法,考察3名教师与33名4~5岁儿童的日常言语互动,通过深描和分析与儿童羞耻感相关的事件发现,教师与教师、教师与儿童、儿童与儿童之间的言语互动以显性和隐性两种方式促进了儿童羞耻感语言社会化过程。教师以语言为中介,为儿童构建了“身体裸露—社会性别观念—羞耻感”的显性语言社会化路径,儿童在此过程中通过语言把身体裸露与羞耻感相联系,并习得如何运用语言策略来避免羞耻感。教师为儿童构建了两条隐性羞耻感语言社会化路径,一是“语言常规—集体文化—集体身份认同—违反集体文化—割裂集体身份、威胁社交纽带—羞耻感”;二是“语言全景敞视—暴露感—羞耻感”。儿童在协助教师构建隐性路径的过程中通过掌握简单的语言逻辑与词汇选择策略,确认羞耻感的道德职能。相比显性路径,隐性路径在儿童羞耻感语言社会化过程中发挥了主要作用。成人在使用显性方式促进儿童羞耻感语言社会化时,应注意语言对儿童心理发展的直接效果与影响;在采用隐性方式促进儿童羞耻感语言社会化时,应注意通过语言调控儿童羞耻感的阈值范围,鼓励儿童主动参与自身羞耻感语言社会化过程,并以促使儿童语言能力与社会知识共同发展为价值导向。

[关键词] 语言社会化;羞耻感社会化;教育民族志

一、问题提出

羞耻在中国道德体系和日常经验中占据着十分重要的地位。羞耻相关研究发端于心理学,1895年,著名心理学家、精神分析学派创始人西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)在与约瑟夫·布洛伊尔(Joseph Breuer)的著作《癔症研究》(Studies on Hysteria)中提出,[1]羞耻是一种引起个体压抑(repression)的抑制性情感(inhibiting emotion),应赋予其在精神病理学中的中心地位。然而随着巨作《梦的解析》(The Interpretation of Dreams)问世,弗洛伊德于1905年正式放弃了关于羞耻与压抑的精神分析推理,转而投向以性欲为主的驱力理论(drive theory)。此后,一些精神分析学者虽然不断进行羞耻知识的探索,[2][3]但这些研究始终处于精神分析的边缘地位,传统心理学研究至此仍未承认羞耻感在该领域的重要性。1971年,海伦·路易斯(Helen Lewis)摆脱驱力理论,开始将羞耻置于社会情境中进行讨论,羞耻研究重新引起学术关注。路易斯认为,羞耻本质上是一种社会情感。[4]以他为首的研究者以广义的方式将羞耻定义为一种情感谱系/族谱(a large family of emotions),其中尴尬、害羞、羞辱等情感作用于个体的強度及持续时间不同,被视为羞耻感的同源情感(cognate)或变体(variant),而无论是羞耻感还是其同源情感,都是个体对社交纽带的日常维系遭受威胁后自身产生的情感。[5][6][7]羞耻感核心特征是个体自我反思与自我评价后的不足感(inadequacy)、[8][9]异化(alienation)[10][11][12]与暴露感。[13]

对于羞耻的研究覆盖了多个学科、多种视角,其庞杂的研究方法为羞耻的内涵提供了丰富且深入的解读。生物心理学家席尔旺·汤金斯(Silvan Tomkins)的情感理论(affect theory)对后来的羞耻感研究有重要启示。[14]汤金斯认为,个体内在的情感系统由九种基本情感组成,用以描述、丰富日常经验,其中羞耻作为抑制正面情感的负面情感而存在。但迈克尔·路易斯(Michael Lewis)拒绝将羞耻视为与生俱来的内在情感,他认为羞耻是一种复杂的二级情感反应,在婴幼儿获得自我比较与评价的能力后逐渐产生,因此是一种自我意识情感(self-conscious emotion),[15][16]从而引入了羞耻与社会语境的联系。生物心理学强调羞耻的普遍性以及在指导个人社会生活方面的适应性功能,[17]同时自我评价这一认知功能的逐渐产生突出了社会在情感感知与反应中的塑造力。社会学则关注羞耻的社会性根源、职能及效应。社会学家海伦·林德(Helen Merrell Lynd)将羞耻与内疚进行区分,[18]认为内疚的重点在于个体所做的事对他人或环境所造成的伤害,而羞耻的重点在于个体所做的事导致的个体自我身份认同危机。林德将羞耻与自我认同联系起来,提出羞耻是社会性情感,当遭受贬低性评价后,我们通过经历羞耻这一痛苦的情感再度确认个体间在情感上的相互依赖。林德之后,社会学家托马斯·谢夫(Thomas Scheff)采用跨学科方法为羞耻研究做出了突出贡献。他将欧文·戈夫曼(Erving Goffman)有关自我呈现(self-presentation)以及面子的研究与路易斯的精神分析研究相结合,用以探究社交矩阵中的羞耻。谢夫提出,个体间存在着骄傲—羞耻这一协调日常社交纽带的系统:“骄傲表明且产生团结,羞耻则表明且产生异化。”[19][20]

社会学及心理学少有独立考察羞耻的研究,多进行羞耻与内疚的区分研究,主要包括:(1)定性个案分析;[21][22](2)羞耻与内疚经历自述的内容分析;[23][24](3)对自身羞耻与内疚经历评级的定量研究;[25][26][27]同时多关注羞耻在个体发展中发挥的负面作用。[28][29][30]

首个羞耻跨文化研究由鲁思·本尼迪克特(Ruth Benedict)完成,她在著作《菊与刀》中提出,世界上存在着以日本为例的耻感文化(shame culture)与以美国为例的罪感文化(guilt culture)两大类文化,其中前者以羞耻、荣耀与尊严为文化根基。[31]尽管本尼迪克特的简化二分法受到了大量批评,但仍然给予了相关研究者许多启迪。[32][33]羞耻的跨文化研究为理解羞耻在不同文化中作为管控个体与社会的工具提供了实证基础,同时不同文化语境下的羞耻研究为探索不同文化中情感与身份及道德的关系提供了切入点。[34][35][36]除上述领域外,哲学家特别强调了羞耻在道德生活中的重要性,康德(Kant)将羞耻视为其道德体系的基础,[37]尼采(Nietzsche)认为羞耻对于个人及某些需要对其报以敬意的事物具有保护作用。[38]

从羞耻感已有的多学科研究可以看出其定义、研究重心逐渐向羞耻感的社会性倾斜,联结个体心理因素与外在社会因素将是今后羞耻感研究的方向与重点。

综上所述,羞耻感作为一种社会情感,具有通过监控、纠正、规范社会成员行为以维护社会道德、价值、标准以及促进社会整合(social conformity)的重要作用。[39][40]因此,为促进儿童社会化,有必要以发展的视角考察羞耻的习得机制。在已有研究中,有关羞耻的历时性习得研究仍十分缺乏,典型研究仅有方(Fung)通过民族志研究深入台湾家庭观察,指出两岁半的儿童已开始顺利进行羞耻感社会化,其早期羞耻知识由家长通过分辨对错的互动传递。[41]同时,语言作为承载情感因素、意识形态和社会规约等社会知识的重要工具,[42]始终缺席于羞耻感研究中。故本研究提出以语言社会化范式视角进行儿童羞耻感社会化的民族志研究,考察幼儿园4~5岁儿童的羞耻感语言社会化习得过程。

语言社会化范式与羞耻感社会化研究的兼容基于以下两点。首先,语言社会化将幼儿或新手(novice)的语言习得与社会化视为交互交织、不可分割的两个过程,表现为:(1)通过语言使用进行社会化(socialization through the use of language);(2)通过社会化学习使用语言(socialization to use language)。[43]个体在一生之中同时且不断参与多个不同实践社区,而面对不同实践社区语境的社会化要求,社区成员角色也在新手和老手(expert)之间转换,这一角色转换需要通过语言支持来完成。[44]因此,语言社会化是贯穿个体一生的过程。[45]与之对应,在学习不同实践社区行为规范以达到行为标准的过程中,个体时刻处于破坏社会文化规约的危险之中。路易斯认为,[46]当个体评估自身行为举止后得出“我做错了”的结论时,就会引发羞耻感。因此,羞耻感社会化也贯穿了人的一生。其次,语言社会化关注日常语言与社会文化语境的双向建构特质。[47]语言社会化范式认为,儿童/新手并非被动进入语言社会化中,而是选择性地主动参与每一个社会化互动,甚至社会秩序的构建之中。[48]即使交互过程中存在着明显的知识与权力不对称,语言社会化过程在本质上也是双向的。语言社会化提出,在这一双向过程中,语言作为意识形态、观念等的载体,协助并影响文化再生产(cultural reproduction)实现。[49]语言社会化中对儿童/新手在构建社会结构中的积极作用的强调与布尔迪厄(Bourdieu)所推崇的反身性(reflexivity)以及能动性(agency)相呼应。[50][51]羞耻感同样涉及反身性与能动性。在感知與理解自身与他人、与社会环境之间的关系的过程中,羞耻感等社会情感应运而生。此时,反身性与能动性作为协调机制,使个体对所处环境进一步做出反应。进一步推论,因未满足社会文化规约等因素产生的羞耻感所具备的反身性与能动性将协调儿童日常惯习(habitus)的形成、再生产以及转化,并进一步影响文化再生产这一过程。如,儿童可能会因羞耻感而采取抵抗的策略应对社会文化常规。语言社会化与羞耻感中的反身性与能动性性质都强调儿童/新手参与社会实践时对社会结构的积极建构。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采取民族志研究方法进行数据收集,经过对儿童语言、思维发展等多方面考量后,选取某省会城市幼儿园一个中班进行田野观察。

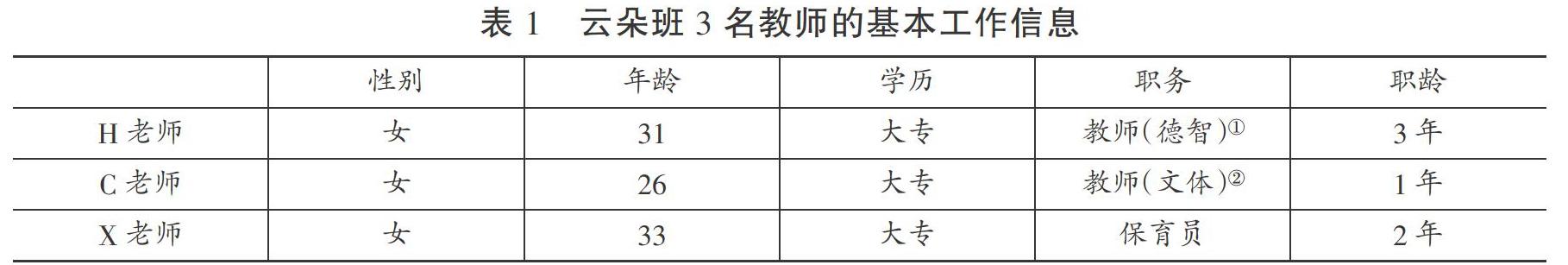

该研究中的中班——云朵班,由3名教师以及33名4~5岁儿童组成,其中男生17名,女生16名。被试儿童父母中,46名父母为大学本科及以上学历,24名为大学教师职工,教育背景基本相似且家庭收入无显著差异。研究者通过与云朵班3名教师的日常交流收集了3人的基本工作信息,详见表1。

(二)研究过程

民族志研究方法需要深入田野,记录与解读特定文化群体生活方式、观念、意识形态等,探索其中的某一文化现象,[52]可通过细致且深度的描绘解决量化研究难以把握细节的弊端,与语言社会化着眼于日常言语实践的方法论相适应。

本研究正式开始于2019年3月17日,结束于同年6月28日,历经一个学期。研究者在进入田野,即云朵班,正式开展研究之前,利用一周时间与班级中的教师及儿童建立了良好的信任关系,以减轻研究者闯入带来的日常生活扭曲。在进入田野,撰写民族志材料时,研究者并未预先设置讨论的议题,无任何的理论前设,力图在收集数据时遵循自下而上的分析逻辑。田野观察地点基本为师生熟悉的云朵班教室,这有利于维持两者的正常交流。为保障幼儿园教学及日常活动顺利进行,该研究无法使用录音、录像的数据收集方式,因此数据的获得主要由研究者在教室后方进行田野观察及实物收集来完成。

田野观察以上午8点30分至11点或下午2点30分至5点为一个观察时间段,前一个月保持一周五次的频率,后两个月保持一周三次的频率。田野记录内容包括教师教学内容、教师与儿童课堂上的正式言语互动、教师与儿童的日常非正式言语互动、儿童间言语互动、研究者与教师的非正式谈话、研究者与儿童的非正式谈话以及辅助教学工具的使用等。田野观察中还包括研究者的参与式观察,即研究者自愿或在教师要求的情况下协助教师进行活动组织,如体操时间对儿童进行组织集合,集体教育时间辅助教师准备课堂资料。该研究数据最终为44段两个半小时的田野观察记录,为保证数据信度,研究者在每次田野观察后及时进行转录,经整理后,获得与儿童羞耻感有关的文字资料2.5万字左右。

(三)数据分析

格尔兹提出,[53]民族志阐释目的在于从一去不复返的场合抢救对社会化话语的“言说”,把它固定在阅读形式中。民族志的阐释主义观点将儿童社会化视为一个集体行为,发生于社会公共语境下,而非由私人独立完成。因此,儿童生来就作为既定社会网络中的社会生物存在,随着言语互动与非言语互动技能的增长构建自己的社会世界(social world)。语言社会化范式所应用的民族志阐释儿童在不断复现的熟悉语境中与他人的日常互动,以此联结儿童语篇的微观分析与文化观念、家庭实践、社会群体及共同体的宏观民族志解释。[54]

本研究采取民族志研究的深描(thick description)[55]进行数据处理,通过重点描述4~5岁儿童与教师的言语实践阐释儿童的羞耻感语言社会化发展,并借助相关理论分析背后的深层含义。

三、研究结果与分析

(一)显性的羞耻感语言社会化

日常互动中,社会化参与者通过语言形式、风格、交际策略向彼此传递社会文化信息,以促进双向社会化。这一过程是显性的(explicit)或隐性的(implicit)。显性的语言社会化主要包括:(1)诱导模仿式语言常规(elicited imitation routine);(2)与社会常规、价值观念有关的断言(assertion)。[56][57]前者如“说‘谢谢” 等诱导模仿式语言常规中,家长向幼儿传授社会文化知识,提供认知社交信号(social cue)以及做出恰当反馈的语言框架。[58]后者则以命题式内容(propositional content)的方式明确教授社会语言规范,如“吃饭时不要说话”。通过分析田野资料,研究者发现云朵班羞耻感语言社会化以显性和隐性两种方式进行。其中教师主要通过联系身体裸露与性别观念进行显性的羞耻感语言社会化,儿童则直接通过语言来联系身体裸露与羞耻感以接受、相互传递羞耻感相关知识。

1. 教师—儿童显性羞耻感语言社会化:身体裸露—社会性别观念—羞耻感。

5月17日下午,云朵班中发生了三次“撩裙子”事件。2点40分午睡结束,X老师对负责与家长接洽的C老师说:“今天笑笑婆婆来接她,跟她说下周星期一、二、三不准穿裙子,今天裙子全部撩起来这么耍,先亏着她(亏着:方言,意为约束)。”4点10分是小朋友讲故事时间,H老师以严肃低沉的语气对正在将裙子绞在手指上的晚晚说:“你下次别穿裙子了。”约十分钟后,坐在凳子上的笑笑再次将裙子撩起来。以下是H老师与笑笑就此事进行的言语互动。

H老师:你是女生,你下次再这样我真的让你婆婆不让你穿裙子了,你羞不羞啊?没点淑女样子,你不是把裙子撩上去就是把脚抬起来,难道你妈妈穿裙子也是这样吗?你回去跟你妈妈聊一聊,什么是女生?什么是淑女?上次我们讲的隐私部位是哪里?(当时)还是当着所有小朋友说的。女生的隐私部位是哪里?男生是哪里?女生是胸和屁股!男生是屁股。难道你妈妈就这样裸着上街吗?下周不准穿裙子,穿裤子!

H老师说完后,笑笑的反应是摸着裙子沉默地与H老师对视。该片段中,H老师通过语言向笑笑传递的社会规范信息有:(1)女生的隱私部位是胸和屁股,男生是屁股;(2)作为女生,作为淑女,应当保护隐私部位;(3)如果没有保护隐私部位就应该产生羞耻感。在句式选择上,H老师使用了8句问句,以强调的形式引起笑笑对上述社会知识的反思与确认,同时通过传达强烈的情绪向小朋友们表明“保护隐私部位”这一知识的重要性。在外显地传达羞耻信息时,H老师以反问句“你羞不羞啊?”肯定了该事件所具备的羞耻性质及其程度。此外,H老师三次提到笑笑的妈妈,通过引入笑笑妈妈这一与笑笑最亲近的社会化老手增强了自身语篇权威及可信度,加强了H老师与笑笑形成的羞耻感社会知识不对称格局,[59]促进了H老师对笑笑外显的羞耻感语言社会化。最后,H老师以“下周不准穿裙子”作为“惩罚”再次显示了该“羞耻事件”的严重性。

本研究所有显性羞耻感语言社会化事件均由云朵班女生“撩裙子”引发,教师对此分别做出了“你真的不知耻”(4月3日)、“羞死啦”(5月24日)的评价。教师对于此类事件采取的语言策略共同处在于:(1)引入儿童的女性家长(妈妈、婆婆)以加强教师与儿童之间的羞耻感社会知识不对称格局;(2)使用反问句式断言重复表达与该羞耻感知识对应的恰当行为,如“你能不能不要掀你那个裙子?”(5月20日);(3)以“不准穿裙子,穿裤子”作为“撩裙子”的惩罚,运用语言构建了“穿裙子是奖励”“女生爱穿裙子”的现实,以相互关联的循环模式促进了羞耻感社会化。

2. 儿童—儿童显性羞耻感语言社会化:身体裸露—羞耻感。

云朵班有一书架专门用于摆放小朋友从家里带来的书籍,每天的班级活动中有专属的看书时间。4月1日上午9点的看书时间,研究者L经H老师同意后在教室内与小朋友们随意地谈话(后文L与小朋友们的对话发生原因与此处同)。此时晨晨正在阅读一本科普男女基本生理构造的图画书。晨晨指着书中裸露的人体插图向L提问:“你说这个是不是有点羞人?”为尽量减轻介入互动后的影响,L反问晨晨:“你觉得羞人吗?”晨晨同桌小陆说: “我觉得是有点羞人吧。”

在上述H老师等人进行的显性羞耻感语言社会化中,小朋友们均以沉默作为其接受羞耻感知识的反馈。但在同伴互动中,儿童清楚地通过语言展示了自己所完成的羞耻感社会化。晨晨在接触裸露的人体插图后以疑问句向研究者寻求羞耻感认同,而非直接确认暴露与羞耻的联系。随即,同伴小陆以较委婉的语气向晨晨肯定了这一联系。这一言语互动表明:(1)羞耻感本身具备难以言说的性质;(2)儿童羞耻感社会化过程的递进性质,即在自身主体性作用下,儿童并非羞耻感相关知识的被动接收者,而是主动采取言语策略向老手或同伴进一步确认,再根据反馈做出相应反应;(3)二人通过言语互动确认彼此共享的社会知识——暴露与羞耻直接联系,进一步完成羞耻感语言社会化。

以下片段摘自4月12日8点30分,每周五的“玩具日”。

笑笑:我想把她(芭比娃娃)的衣服脱掉。

L:为什么?

笑笑:芭比娃娃。

L:你为什么要把她的衣服脱下来呢?

笑笑沉默。

乐乐:光秃秃的,好丑哦。

L对笑笑:你觉得芭比娃娃穿着衣服好看还是脱了好看?

笑笑:穿着。

L:那你刚刚为什么要把她的衣服脱了?

笑笑:我想给她化个妆,可是没有。

在笑笑提出要脱掉芭比娃娃的衣服后,L三次询问原因,笑笑第一次的回答是施为对象——芭比娃娃,而非原因。第二次笑笑以沉默回答,而身边的乐乐以“丑”作为评价间接提出了自己对于暴露的看法。第三次笑笑通过转移话题应对研究者的提问。笑笑在对话中通过回答研究者“(芭比娃娃)穿着(衣服好看)”表达了对暴露的拒绝,但三次逃避式回答又与该观点形成矛盾。这是由于羞耻这一情感本身的矛盾性质:羞耻呈现得越剧烈,就越难以表达或诉说。[60]然而通过语言维度的分析,笑笑的沉默以及答非所问仍然体现了其羞耻感社会化的痕迹。言语交际中的话题不仅具有语言层面的意义,也是参与者协商合作后的社交成就,[61]任何对进行中的话题的质疑、挑战和转换都具有相应社会意义。在最后一次回答研究者为什么要脱掉芭比娃娃的衣服时,笑笑将话题转移到想给芭比娃娃化妆。这一答案可以理解为“因为想给芭比娃娃化妆所以脱掉她的衣服”,但该答案明显不符合话题逻辑。同时还可以理解为笑笑为避免这一有关身体裸露的话题中蕴含的羞耻感所采取的语言策略——转移话题。对话题的循环重复可直接指向说话人意图,[62]而对话题的突然终止、改变则可被视为说话人对当下话题产生抵触、逃避情绪后所采取的抵抗手段。笑笑采取的语言策略的两种解读都显示了她已经意识到身体裸露是违反了社会规范而不被允许的行为,因此笑笑在教师、同伴的言语协助下(部分地)完成了羞耻感社会化。在“撩裙子”事件中,教师通过语言将身体裸露与社会行为规范联系起来,对儿童进行羞耻感语言社会化。在儿童同伴间的言语互动中,儿童略过了性别观念等社会知识,而直接使用不同语言形式将暴露与羞耻感联系起来。

(二)隐性的羞耻感语言社会化

显性的语言社会化实践及日常可为研究者对该过程的初步探索提供落脚点,但绝大部分社会文化信息是通过与语言建立索引联系这一隐性的方式进行传递的。[63]本研究中的隐性羞耻感语言社会化均在云朵班的规训活动③[64]中发生,此处的规训活动主要目的为使儿童通过规训达到对自身肉体(如说话音量、坐姿)的控制以维持云朵班集体秩序。具体来说,教师对儿童进行的隐性羞耻感语言社会化包括:(1)为儿童建立语言规范;(2)教师共同构建语言全景敞视,儿童则通过协助教师构建语言全景敞视完成隐性的羞耻感语言社会化。

1. 教师—儿童隐性羞耻感语言社会化:语言规范。

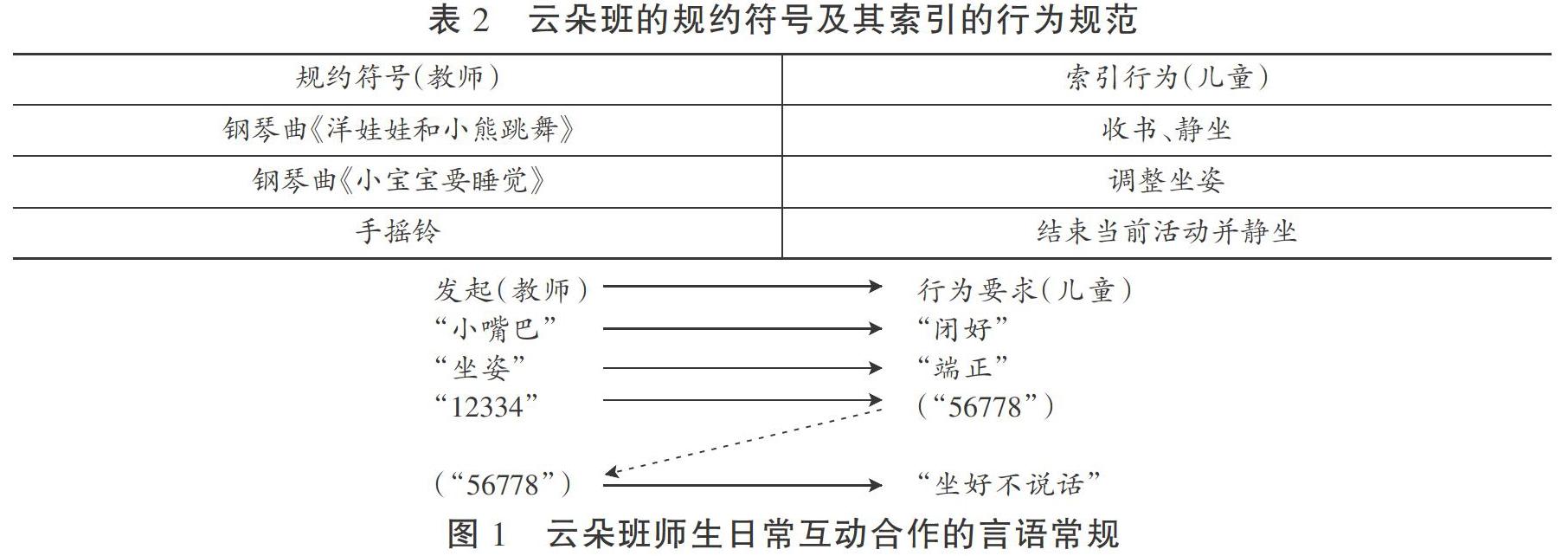

云朵班教师建立的语言规范包括广义上的规约符号和言语常规,教师通过施行这些言语符号组织班级活动及师生互动。详见表2、图1。

身份的形成源于惯习型行为(habitual action)的沉淀。[65]在云朵班中,教师将钢琴曲《洋娃娃和小熊跳舞》《小宝宝要睡觉》以及手摇铃符号化,使其成为符号资源(semiotic resource),又通过日常重复实践将其转化为惯习型行为,行使构建集体身份的功能:教师使用不同符号资源构建“云朵班的老师”这一身份;儿童通过解码符号资源索引的相应行为规范,构建“云朵班的学生”这一身份。

交际中的言语常规指的是某个说话人的话语(伴随非言语行为)引出一个或多个交际参与者的限定反馈的一系列对话。[66]言语常规不仅规定了言语的内容及种类,还通过参与者的对话结构规定了谁应该对谁说什么。[67]因此,(1)言语常规是可预测的:C老师或H老师开始引出言语常规后,这一段对话将以进行过无数次的流程完成,如果小朋友不遵循该言语常规,就会被视为破坏了规范。(2)当言语常规发生时,老师“12334”作为特定的信号必定会引发小朋友们“56778”的言语反馈,而紧接着老师“56778”的回复之后的是由小朋友亲自说出来的行为规范。

云朵班的规约符号、言语常规与特定实践之间的索引关系在教师与儿童的日常互动中不断复现,最终以行为规范的形式成为云朵班集体文化的一部分。因此,云朵班中的规约符号与言语常规不仅作为规范行使着规约的功能,更通过日常实践中师生的共同参与转化为这个集体的隐性知識。要融入云朵班,就必须遵循该语境下的规范与特定实践之间的联系。反之,儿童则将被以教师为代表的社会权威裁断为不遵循云朵班集体文化常规,使儿童自身身份与集体割裂,引起不足感、异化感,威胁其社交纽带。[68][69]迈克尔·路易斯认为,每个人都害怕社交断绝(social disconnection),羞耻感正是个体遭遇这种社交断绝威胁时身心层面做出的反应。[70]这一观点凸显了羞耻感作为社会管控手段在日常人际交往中的重要性:当云朵班儿童做出不符合云朵班集体文化的行为,他/她不仅面临在云朵班中发生社交断绝的危险,此时的自身角色还与曾经向云朵班集体投射的作为集体一分子的社会角色相冲突,此时产生的角色隔离(role segregation)也会导致羞耻或尴尬这种羞耻同源情感的产生。[71]在田野工作中,研究者常为小朋友们读故事书,在数十次为不同小朋友讲故事书的经历中,一旦表示“停止阅读,整理书籍”的《洋娃娃和小熊跳舞》钢琴曲响起,无论对故事多着迷,小朋友都会立刻站起身来,抽走自己的故事书,快步走向书柜,将故事书放到专属格中。该行为中的儿童严格遵循云朵班语言规范的行为既是在维护云朵班集体文化、自身集体身份,也从微观层面体现了以羞耻为情绪惩罚手段的社会行为管控机制。[72]

2. 教师—教师隐性羞耻感社会化:构建语言全景敞视。

羞耻的核心特征之一是暴露感,[73][74]该特征与“观众”,即做出评判的他人,这一概念相关联。[75]个体在公众面前违反公共规范可以引发羞耻感、放大不足感,但随着自我意识的发展,“观众”逐渐内化于个体心理层面,真实的观众将不再成为羞耻感发生的必要条件,[76]路易斯就将羞耻描述为“一双存在于我身体内的捕获到了我罪迹的‘他人之眼”。[77]

“全景敞视”(panopticon)本意为圆形监狱,是由英国哲学家、社会学家边沁(Bentham)于18世纪提出的用以监视、管控罪犯的机构建筑概念。由于不知道自己是否处于监视下,全景敞视设计使得即使未被监视的个体也长久处于被监视的感觉之中,从而将监视者这一形象内化。云朵班教师间的日常语篇互动对儿童进行“全景敞视”概念灌输,从而使其逐渐脱离外在手段的辅助,形成“假想观众”这一概念。羞耻感并不总以确实的形式出现在现实生活中,在逼真的“假想观众”面前,个体会逐渐习得预料(anticipate)羞耻感发生的能力,[78]以自我对话(internal dialogue)的形式想象它真实发生时的情景甚至细节。随着个体语言技巧与社会经验的累积,“假想观众”的形象越来越具有冲击力,发生于个体想象中的“假想羞耻事件”也将具有更丰富的细节与更强烈的效果。此时个体将通过自我对话更高效地协调自身行为,阻止现实情境中羞耻事件的发生。

以下片段发生在6月12日早上8点55分,云朵班早操时间。由于下雨,当天早操于室内进行,位于队列末的笑笑和程程早操姿势不规范且时而相互打闹。

H老师:看到它没有?它正在看着你,它不会动,但是你就在它眼皮底下,它会不停地滚动播放,你做什么它都死死看着你,看到那个大电视没有?

X老师:我们教室有两个监控,这里一个,那里一个,你们做什么,它都看得到。

H老师:也听得到。

X老师:也听得到,所以有的小朋友撒谎,它都知道的。

该片段中,H老师以疑问句“看到它没有?”开头,向“你”——程程进行质询,其中“它”指的是教室内的监控摄像头。因疑问句具备产生话轮转换(turn-taking)的性质,H老师通过疑问句试图与程程发生进一步的言语互动,此处程程虽然没有对H老师的疑问作出回应,但H老师已经成功地向程程传达出对教室内监控摄像头存在的信息,来自外界的H老师的问句将在日后程程的社会化过程中逐渐内化为程程对自己行为规范与否的自我质询。随后,H老师使用了表示现在进行时的副词“正在”以形容监控的工作状态,该副词不仅营造出了紧张、严肃的氛围,更在时间维度上形成了一种全景敞视。同样,“不停地”“滚动”也向程程强调了自己将处于持续监控之下。H老师同时还使用“在它眼皮子底下”“死死看着你”将监控摄像头拟人化,缩小程程与监控摄像头的物理范围,使全景敞视的程度更为强烈。最后,H老师运用儿童语言(baby talk)中的简化因素将监控摄像头称为“大电视”以拉进和程程的心理距离,[79]再度寻求其对监控摄像头存在的确认。

X老师通过简单陈述教室内监控摄像头的位置,同时辅以肢体语言(手指指向摄像头的位置),在空间维度上建构出全景敞视。X老师使用人称代词“我们”指代云朵班这一集体,但随后又使用“你们”指代受到摄像头监控的被监视者,即除X老师等教师以外的小朋友们,此处人称代词的转换不仅使H老师与X老师进行语言全景敞视构建的对象从程程个人转移到云朵班所有儿童,同时表明监控的对象是儿童而非教师,从而体现出教师的权威。X老师所强调的“你们做什么,它都看得到”中的“看”并非字面意义上的“看”,而是监控、监督的意思,但H老师快速地补充“也听得到”,即补充了“看”的字面意义所不具备的监控功能。此处H老师:(1)考虑到儿童可能不具备跨越语言字面意义、联系语境理解的语言能力,因而以补充的形式为儿童进行交际适应(communicative accommodation);[80](2)保证了语言全景敞视构建在视觉、听觉方面的完善。X老师以重复H老师的话的形式与H老师共同完善了语言全景敞视,并以“撒谎”这一主题将H老师最初对程程进行早操规训的目的转移至道德层面。因此,H老师与X老师的共同构建的语言全景敞视将儿童的行为规范同时置于社会层面与道德层面,无论是其行为未遵循社会常规(云朵班早操规范)或是违反道德准则(撒谎),都将被监控摄像头一一捕捉。

3. 儿童—教师隐性羞耻感语言社会化:协助语言全景敞视构建。

之于传统认知派语言习得理论,语言社会化作为语言习得范式的突破之处在于其通过对二语/多语等异质性凸显的社区中个体社会化过程的关注确认了儿童社会化的双向性。本研究中的儿童在进行自身羞耻感语言社会化过程中通过协助教师的语言全景敞视扮演了积极主动的重要角色。

以下片段发生在4月10日上午10点50分,午餐前准备时间兼静坐时间。C老师任命小羽为监管云朵班纪律的“小老师”。

C老師:小羽当小老师,谁说话给我逮过来。

(小羽在教室内“巡逻”,约四分钟后)

小羽:C老师,刚才萧萧说话,但她没有sticker,只能抠学号。

此时萧萧在静坐时间内打破了相应的行为规范,更重要的是萧萧不恰当的说话行为由暂时获得权力的“小老师”小羽在云朵班所有小朋友的注视下告诉了C老师,萧萧作为集体规则破坏者在集体层面的暴露放大了萧萧自身的不足感。事后研究者并未就此询问萧萧的具体感受,因此即使羞耻感的三个核心特征共同出现也不能作为引发萧萧羞耻感的充要条件。这进一步解释了为何羞耻感作为与人际交往息息相关的社会情感在现实生活中却拥有较低的可见度。路易斯将这种未得到公开承认的羞耻定义为公开的、未经区分的羞耻感(overt,undifferentiated shame)④,发生条件为:(1)来自自身/他人的负面评价;(2)具有隐藏意图的行为(言语层面的标志为说话音量减小、无意义的停顿等;非言语层面标志为脸红、眼神的躲闪等)。[81]在小羽向老师报告萧萧的说话行为后,萧萧没有回应,除来自小羽的负面评价外,对应其公开的、未经区分的羞耻感的肢体行为是萧萧僵直的坐姿与面对C老师时眼神的躲闪。

小羽对萧萧违规行为的处理策略基于云朵班的奖惩制度——“听话的”小朋友可以在标识了每个人的学号的贴纸上贴上sticker,“不听话的”小朋友扣除sticker,而sticker数量又关系到区角活动时可选择的游戏范围。小羽向C老师报告时,首先陈述萧萧的违规情况,表示转折的词语“但”捕捉到了小羽内心活动的痕迹:面对萧萧的违规行为,小羽快速联想到常规处理方法——扣除sticker,但萧萧已经没有sticker可以扣除,小羽主动提出替换策略——消除学号。这不仅表明小羽对奖惩制度的熟悉,同时该过程中小羽运用语言超常地发挥了监督小朋友们行为规范的作用:当违规情况发生,小羽立即提出违规后的应对策略,且通过语言清楚表达了自己的逻辑关系以体现其建议的合理性。

在教学活动中,H老师时常通过提醒小朋友们教室内监控摄像头的存在进行行为规训。某次早操后,H老师指着监控摄像头对早操过程中打闹的几个小朋友们说:“等一下我给你们看一个视频!看看里面都有谁!”(3月18日)小朋友们对监控摄像头的认知引起了研究者的兴趣。以下片段发生在4月15日上午10点,云朵班的乐高时间。

L(对笑笑):你知道什么是监控吗?

笑笑:不知道。

嘉嘉:我知道。

L:是什么?

嘉嘉:就是看人的。

L:看人干什么?

嘉嘉:看人撒没撒谎。

芷萱:对啊。

该片段中,嘉嘉回答研究者监控的功能是“看人”,在嘉嘉描述全景敞视主体时所进行的词汇选择中,嘉嘉并没有具体到小朋友而是选择范畴最广的类属“人”,这体现出:(1)儿童语言不够清晰、明确的特征;(2)嘉嘉在使用语言构建一个辐射范围极广的全景敞视环境。在研究者深入的询问下,嘉嘉同上述提到的X老师一样,将全景敞视与“撒谎”相联系。研究者与小朋友有关监控作用的谈话还有几次,研究者总结发现,相较行为规范,监控摄像头功能更多与“骗人”(3月20日)、“做坏事”(4月22日)等概念相关,因而在云朵班小朋友们眼中,全景敞视的道德关联更强。羞耻感之所以被视为一种道德情感,[82]不仅因其可通过自我监督管控个人公共社会行为,更重要的是它直接与道德行为相关。在教师与儿童共同构建的语言全景敞视中,“他人之眼”逐渐内化,儿童可以通过构建惩罚与道德行为的联系和羞耻感与道德行为的联系来约束自身。

四、讨论

(一)师生语言使用促进儿童羞耻感社会化

研究结果分析表明,教师分别通过显性、隐性两种方式的语言使用对儿童进行羞耻感社会化。其中,教师通过与性别有关的社会文化知识将身体裸露与羞耻感相连接,在言语互动中使用断言、反问句、引入更具权势的第三人等语言策略明确且强烈地向儿童表达了相应的性别应遵守保护相应的隐私部位这一社会规范,否则将被视为羞耻。相应的,儿童通过教师的显性羞耻感语言社会化接收了身体裸露是不被社会允许的羞耻事件这一行为规范,并以询问—确认的方式与同伴相互传递、肯定了这一认知。儿童在与同伴及研究者表达身体裸露与羞耻间的联系时,表现出迟疑、拒绝、含糊的语言特征,说明羞耻感具有难以言说的性质,与已有研究结果基本一致。[83][84]语言社会化范式指导下的相关研究指出,口味、直觉、焦虑等看似无法观察、难以表达的心理过程实为言语互动建构的结果。[85][86][87]因此应用语言社会化对日常语篇的分析可揭示心理状态的社会化过程,为此类研究提供了微观具体的着手点。本研究结果表明,羞耻感社会化同样可以借助语言社会化进行历时性考察,以摆脱羞耻感具备的矛盾性质所带来的研究困境。[88]

隐性羞耻感语言社会化方面,(1)教师通过规约符号与言语常规构建的语言常规与特定行为规范形成索引联系,在日常重复实践中成为云朵班集体文化的一部分以及儿童集体身份认同的根据。违反云朵班语言常规将意味着儿童的集体身份认同失败、社交纽带断裂,使其产生与集体的异化疏离,在社交断绝与角色隔离双重威胁下,儿童将产生羞耻感或尴尬这种羞耻同源情感。因此,在田野观察中,儿童严格遵守语言常规正是这一羞耻机制在隐性地发挥社会管控职能,[89]也是儿童隐性地维护该机制的体现。云朵班日常语言常规沉淀后成为其集体文化,师生当下进行的每一次言语常规实践都在承接过去进行过的言语实践。这些教育场所的言语常规实践作为宏观层面社会文化传递的微观表现,与已有语言社会化研究结果基本一致。[90]今后的羞耻感语言社会化研究还可以从家庭语篇、工作语篇等日常语言微观层面入手,探究不同社会环境下羞耻感文化的传递以及对社会结构的宏观影响。(2)教师间合作为儿童构建语言全景敞视,通过表示时间、程度的副词,人称代词,使用儿童语言等语言策略为儿童在时间、空间、心理维度上全方位构建了全景敞视。此结果与已有语言社会化研究中通过语篇构建心理状态的研究结果基本一致。[91][92][93]该全景敞视通过教师细致的言语构建将内化为监督儿童行为规范以及遵守道德的“他人之眼”,进而促进儿童“预料”羞恥感的能力。在对监控的认知中,儿童表达了监控对一切对象的全能监督功能,并且强调了其监管儿童道德行为的作用。可以看出,监控在教师的外界语言辅助之下正逐渐内化为儿童心理层面的“观众”。此结果与语言社会化借助的维果茨基内化论结果基本一致。[94]

(二)师生羞耻感社会化促进儿童语言使用

在习得“身体裸露是羞耻的”这一社会规范之后,儿童面对与身体裸露相关的信息时就会感到羞耻,此时儿童因羞耻“难以言说”的特性习得了如何通过语言策略(转移话题、问句、语气迟疑)避免羞耻感。在联结羞耻与日常经历之间,儿童缺少了一系列社会文化观念知识以及与其匹配的语言能力,该结果与语言社会化秉承的两大范式原则——通过语言使用进行社会化和通过社会化学习使用语言相吻合。[95]在持续一生的语言社会化过程中,儿童将不断学习羞耻的相关社会知识并以合格的语言形式表现出来。不同语言文化中的儿童学习老手的羞耻感语言,构建不同的羞耻感文化,[96]因此在语言社会化视角下可进行羞耻感跨文化研究。

在教师通过语言全景敞视对儿童进行隐性羞耻感社会化的过程中,儿童潜移默化地习得了如何使用语言协助教师为自身构建全景敞视,这一羞耻感语言社会化过程不断以递归循环的方式相辅相成地协助儿童羞耻感社会化与语言习得两个过程,与已有研究结果基本一致。[97]本研究中的隐性羞耻感语言社会化并非直接以语言向儿童明示羞耻为何物,而是间接以引入“假想观众”、促进儿童自我对话能力的方式提高儿童对羞耻感的敏感度,即降低羞耻感阈值下限。儿童笑笑在隐性羞耻感社会化中表达了对全景敞视的低敏感度,结合笑笑在本研究中的具体表现,可假设对羞耻的低敏感度将阻碍儿童羞耻感社会化,今后的相关研究可进一步验证该假设。

五、结论与建议

(一)结论

第一,由教师与教师、教师与儿童、儿童与儿童的言语互动进行的儿童羞耻感语言社会化以显性和隐性两种方式完成,其中以隐性羞耻感语言社会化为主。第二,教师以语言为中介,形成了身体裸露—社会性别观念—羞耻感这一显性羞耻感语言社会化路径;儿童因语言知识与社会知识的缺乏,直接以语言将身体裸露与羞耻感相连接,且习得了以语言策略避免羞耻感,部分地完成了羞耻感语言社会化。第三,教师为儿童构建了两条隐性羞耻感语言社会化路径:(1)语言常规—集体文化—身份认同—违反集体文化—割裂集体身份、威胁社交纽带—羞耻感;(2)语言全景敞视—暴露感—羞耻感预料能力。在第二条路径中,为协助教师对自身的羞耻感社会化,儿童掌握了简单的语言逻辑与词汇选择策略,同时教师对羞耻感道德职能的强调得到了儿童的确认。

(二)建议

第一,显性羞耻感语言社会化的语言效果明显直接,易对儿童心理发展造成不同程度的影响,教师及家长应特别注意使用该种社会化方式时语言程度的选择。

第二,隐性羞耻感语言社会化以影响儿童羞耻感阈值为目的,教师及家长采用该方式对儿童进行羞耻感社会化时应注意掌控阈值的范围,使儿童发挥自主能动性,主动协助教师及家长对自身进行羞耻感语言社会化,以语言能力与社会知识相互交织的发展为教育导向。

第三,本研究未能以录音、录像形式收集田野资料,导致结果分析时忽略了说话人语调、音高等重要微观特征,同时一定程度的研究者主观性也对研究结果造成了一定程度的影响。今后的相关研究应结合本研究的结论与启示,避免本研究中的不足,以促进儿童语言、心理发展的深度探索。

注释:

①②云朵班教师工作基本信息的职务维度中,“德智”与“文体”为研究者长期观察后以H老师与C老师具体工作内容为根据做出的进一步细分,“德智”指H老师负责云朵班儿童“集中教育”活动中的基本科教知识、生活常识、道德规范等知识教授,“文体”指C老师负责云朵班儿童体操、舞蹈、音乐、绘画技能的教授。(本文中班级名称、儿童姓名皆为化名)

③研究中隐性羞耻感语言社会化发生的规训活动中,“规训”一词借用于米歇尔·福柯(Michel Foucault)著作《規训与惩罚》。福柯根据规训一词的多种释义(学科、训练、纪律等)为规训赋予的含义为:作为权力干预、训练和监视肉体的规范化技术,它包括一系列手段、技术、程序、应用层次、目标。它可以“改造农民使之具有军人气派”,使新兵逐渐习惯于“昂首挺胸、收腹垂臂、笔直站立”;它也可以被用来对个体进行分配、分类,在空间上固定他们的位置,训练他们的肉体与灵魂,对他们的连续行为进行编码,使他们始终保持在理想的能见度中。从个人行为规范的出发点来说,显性羞耻感社会化发生的活动也可被视为规训活动,但从对肉体的精密控制、时间及活动的严格编码以及全景敞视的空间设计的意义上来说,隐性羞耻感语言社会化作用于处于集体秩序之中的个体,更符合福柯所定义的“规训”。

④海伦·路易斯在其著作《神经症中的羞耻与愧疚》(Shame and Guilt in Neurosis)中进行了上百例临床分析,为解决羞耻感在实际经验中的低可见度问题,路易斯将羞耻感划分为得到承认的羞耻感(acknowledged shame)和未得到承认的羞耻感(unacknowledged shame)。她又将未得到承认的羞耻进一步区分为公开的、未经区分的羞耻感(overt,undifferentiated shame)和被回避的羞耻感(bypassed shame),与前者表现形式相对,后者以微妙、隐蔽的形式表现:快速、重复的说话行为且一定程度的偏题。路易斯描述认为被回避的羞耻感具有强迫性质。

参考文献:

[1]FREUD S, BREUER J. Studies on hysteria[M]. New York: Avon,1966:313.

[2]KARDINER A. The individual and his Society[M]. New York: Columbia University Press,1939:327-330.

[3]ERIKSON E. Childhood and society[M]. New York: Norton,1950:226-228.

[4][5][81][82]LEWIS H B. Shame and guilt in neurosis[M]. New York: International Universities Press,1971:15,38-39,15-16,37-42.

[6][18]LYND H M. On shame and the search for identity[M]. New York: Harcourt Brace,1958:16,65.

[7][39][69][78][89]SCHEFF T. Shame and the social sond: a sociological theory[J]. Sociological Theory,2000,18(1):84-99.

[8][10]MORRISON A. Shame, the ideal self and narcissism[J]. Contemporary Psychoanalysis,1983,19: 295-318.

[9][21]LINDSAY H J. Contrasting experiences of shame and guilt[J]. American Behavioral Scientist, 1984,27:689-704.

[11]SCCHEFF T. Conflict in family systems: the role of shame[M]. New York: Guilford,1995:394.

[12][40]SCHEFF T. Emotions, the social bond, and human reality[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1997:74,54.

[13][73]TANGNEY J P. Self-conscious emotions: the self as a moral guide[M]. Washington DC: American Psychological Association,2002:97.

[14][74]TOMKINS S. Shame[M]. New York: Guilford,1987:133-161.

[15][46][77]LEWIS M. Shame: the exposed self[M]. New York: The Free Press,1992:13,2,92.

[16][83]LEWIS M. Self-conscious emotions: embarrassment, pride, shame, guilt, and hubris[M]. New York: Guilford,2010:792-814.

[17]TANGNEY J P, FISCHER K. Self-conscious emotions: the psychology of shame, guilt, embarrassment, and pride[M]. New York: Guilford,1995:6.

[19]SCHEFF T. Microsociology[M]. Chicago: University of Chicago Press,1990:15.

[20][70][72]SCHEFF T. Shame and conformity: the deference emotion system[J]. American Sociological Review,1988,53:395-406.

[22]LINDSAY-HARTZ J, DERIVERA J, MASCOLO M. Differentiating shame and guilt and their effect on motivation[M]. New York: Guilford,1995:274-300.

[23]TANGNEY J P. Situational determinants of shame and guilt in young adulthood[J]. Personality and

Social Psychology Bulletin,1992,18:199-206.

[24]STUEWIG J, TANGNEY J P, HEIGEL C, et al. Shaming, blaming, and maiming: functional links among the moral emotions, externalization of blame, and aggression[J]. Journal of Research in Personality,2010,44(1):91-102.

[25]WICKER F W, PAYNE G C, MORGAN R D. Participant descriptions of guilt and shame[J]. Motivation and Emotion,1983,7:25-39.

[26]WALLBOTT H G, SCHERER K R. Cultural determinants in experiencing shame and guilt[M]. New York: Guilford,1995:465-487.

[27]GILBERT P. The relationship of shame, social anxiety and depression: the role of the evaluation of social rank[J]. Clinical Psychology & Psychotherapy,2000,7(3):174-189.

[28]HARDER D W. Shame and guilt assessment and relationships of shame and guilt proneness to psychopathology[M]. New York: Guilford,1995:368-392.

[29]TANGNEY J P, WANGNER P E, BARLOW D H, et al. The relation of shame and guilt to constructive vs. destructive responses to anger across the lifespan[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1996,70:797-809.

[30]SCHOENLEBER M, BERENBAUM H, MOTL R. Shame-related functions of and motivations for self-injurious behavior[J]. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment,2014,5(2):204-211.

[31]本尼迪克特.菊與刀[M].吕万和,熊达云,王智新,译.北京:商务图书馆,1996:154-156.

[32]DEMOS J. Shame and guilt in early New England[M]. Cambridge: Cambridge University Press,

1996:74-88.

[33]CAIRNS D. Aidos[M]. Oxford: Oxford University Press,1993:14-26.

[34]KITAYAMA S, MARKUS H R, MATSUMOTO H. Culture, self, and emotion: a cultural perspective on “self-conscious” emotions[M]. New York: Guilford,1995:439-464.

[35]OLWEN B, KWANG-KUO H. Guilt and shame in Chinese culture: a cross-cultural framework from the perspective of morality and identity[J]. Journal for the Theory of Social Behavior,2003,33(2):127-144.

[36]FURUKAWA E, TANGNEY J P, HIGASHIBARA F. Cross-cultural continuities and discontinuities in shame, guilt, and pride: a study of children residing in Japan, Korea and the USA[J]. Self and Identity,2012,11(1):90-113.

[37]RAWL J. A theory of justice[M]. Oxford, Oxford University Press,1972:256.

[38]NIETZSCHE F. The gay science[M]. New York, Vintage Books,1974:38.

[41]FUNG H. Becoming a moral child: the socialization of shame among young Chinese children[J]. Ethos,1999,27(2):180-209.

[42][43][45][54][79][95][97]SCHIEFFELIN B B, OCHS E. Language socialization[J]. Annual Review of Anthropology,1986,15:163-191.

[44]MCDERMOTT R P, GOSPODINOFF K, ARON J. Criteria for an ethnographically adequate description of concerted activities and their contexts[J]. Semiotica,1978,24:245-75.

[47][59]GARRETT P B, BAQUEDANO-LOPEZ P. Language socialization: reproduction and continuity, transformation and change[J]. Annual Review of Anthropology,2002,31:339-361.

[48]KULICK D, SCHIEFFELIN B B. Language socialization[M]. Oxford: Blackwell,2004:349-368.

[49]KULICK D. Language shift as cultural reproduction[M]. Canberra: Pacific Linguistics,1992:7-26.

[50]BOURDIEU P. Outline of a theory of practice[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1977:96-158.

[51]BOURDIEU P. The logic of practice[M]. Palo Alto: Stanford University Press,1990:87.

[52]HAMMERSLEY M, ATKINSON P. Ethnography: principles in practice[M]. London: Routledge, 2007:186.

[53][55]GEERTZ C. Thick description: toward an interpretive theory of culture[M]. New York: Basic Books,1973:3-30.

[56]OCHS E. Indexicality and socialization[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1990:287-308.

[57][63]OCHS E, SCHIEFFLIN B B. Language socialization: an historical overview[M]. Germany: Springer,2017:3-16.

[58]DEMUTH C. Prompting routines in the language socialization of Bosotho children[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1986:51-78.

[60][84][88]GOLDBERG C. Understanding shame[M]. Northvale NJ: Jason Aronson,1991:86,86,257.

[61]COVELLI L H, MURRAY S O. Accomplishing topic change[J]. Anthropological Linguistics,1980,22(9):382-389.

[62]ROGER W S. Discourse analysis in the legal context[M]. Oxford: Blackwell,2015:829.

[64]福柯.規训与惩罚[M].刘北成,杨远婴,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1999:153-219.

[65]BUCHOLTZ M, HALL K. Language and identity[M]. Oxford: Blackwell,2004:369-394.

[66]HYMES D H. On linguistic theory, communicative competence, and the education of disadvantaged children[M]. New York: Basic,1971:51-66.

[67]PHILIPS S U. Participant structures and communicative competence: Warm Springs children in community and classroom[M]. New York: Columbia University Teachers College Press,1972:370-394.

[68]HHELLER A. The power of shame[J]. Dialectical Anthropology,1982,6(3):215-228.

[69]GIDDENS A. Modernity and self-identity[M]. Cambridge: Polity,1991:66.

[71]GOFFMAN E. Interaction ritual[M]. New York: Anchor,1967:108.

[75]TAYLOR G. Pride, shame, and guilt[M]. Oxford: Oxford University Press,1985:57.

[76]TANGNEY J P, BURGGRAF S A, WAGNER P E. Shame-proneness, guilt-proneness, and psychological symptoms[M]. New York: Guilford,1995:343-367.

[80]BROWN R. Talking to children: language input and acquisition[M]. New York: Cambridge University Press,1977:1-27.

[85][91]OCHS E, PONTECORVO C, FASULO A. Socializing taste[J]. Ethnos,1996,61:5-42.

[86][92]CLANCY P M. The acquisition of communicative style in Japanese[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1986:213-250.

[87][93]CAPPS L, OCHS E. Constructing panic: the discourse of agoraphobia[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press,1995:13-77.

[90]BERNSTEIN B. Class, codes, and control, Vol. 1: theoretical studies towards a sociology of language[M]. London: Routledge,1974:156-177.

[94]VYGOTSKY L. Consciousness as a problem in the psychology of behavior[J]. Soviet Psychology, 1979(17):3-35.

[96]GERGEN K J. Realities and relationships[M]. Cambridge MA: Harvard University Press,1994:221-222.

Abstract: To understand the mechanism of how children acquire the sense of shame, the study examined linguistic routines of 3 teachers and 33 children aged 4~5 by adopting theoretically the language socialization paradigm and methodologically the longitudinal ethnography, and analyzed thickly those shame events of the field work. The results show that the language socialization of shame among children is accomplished by verbal interactions of teachers and children in both explicit and implicit ways, with the implicit way being the main one. Teachers explicitly socialize children by constructing a language-mediated chain: physical nakedness→shame, children link physical nakedness to shame directly and acquire language strategies for avoiding shame. Two implicit language socialization chains teachers construct for children are:(1)linguistic routine→collective culture→collective identification→violating collective culture→isolating from collective identity, threating social bonds→shame; (2)linguistic panopticon→exposure→the ability of anticipating shame. While assisting teachers in constructing the second chain, children acquire simple linguistic logic and skills of lexical choice and confirm the moral function of shame. When doing language socialization of shame explicitly, teachers and caregivers should be cautious about the strong effect of language on the psychological development of children. When doing it implicitly, teachers and caregivers aiming at regulating the threshold of shame should be cautious about its range. This study advocates children actively assisting teachers and caregivers in linguistically socializing children to acquire the sense of shame through language use, such an educational orientation will facilitate the complementary development of communicative competence and socio-cultural knowledge.

Key words: language socialization, shame socialization, education ethnography