扶贫政策、经济增长与城市化:中国农村贫困人口变动影响因素研究

戴小文,庄天慧,何思妤

(四川农业大学a.四川省农村发展研究中心,b.管理学院,c.经济学院,成都611130)

改革开放40年以来,社会经济发展取得长足进步,人们生活水平逐步提高,贫困人口从改革开放前的7.7亿人下降低到2018年的约1600万人左右,农村贫困人口发生率从改革开放初期的97.5%下降到2018年的3%以下①国家统计局《经济结构不断升级发展 协调性显著增强——新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二》,2019年7月8日发布,2019年10月21日访问,htt p://www.stats.gov.cn/ztjc/zt hd/b wcxljs m/70znxc/201907/t20190708_1674585.ht ml。。扶贫方式也从区域性大范围产业扶贫向局部地区、精准到户、精准到人的靶向扶贫(精准扶贫)模式转变,中国扶贫取得了相当可观的成果。2020年是农村贫困人口全面脱贫的重要时间节点,如何在巩固现有精准扶贫成果的同时保证2020年底全面脱贫达标,如何在2020年以后保证已脱贫人口持续脱贫是我们需要研究的重要课题。因此分析改革开放40年来影响中国农村贫困人口变动的因素是未来可持续精准减贫的一项重要工作。

一 理论逻辑与研究回顾

(一)研究的理论逻辑

经济的持续与高质量增长是一个国家和社会存续与发展的基本要求,良好的经济基础是做好农村反贫困工作的必要条件。农村贫困地区的基础设施建设,支援贫困地区的各种软性支出都需要雄厚的财力保障。经济增长可以分解为经济规模与经济质量两个方面。经济规模越大,通过税收能够积累的社会公共财富越多,这些社会公共财富可以通过转移支付和财政扶贫专项拨款等形式(根据当时的扶贫计划和政策)为扶贫事业提供资金积累。经济质量越高,一方面意味着经济发展效率越高,投入产出比高,产业附加值高;另一方面则意味着经济结构越合理。随着社会各个领域改革的深化,城市经济的结构性调整以及农村经济自身发展壮大对农业经济发展提出了新的要求,也为进一步精确有效地减少农村贫困人口提供了契机。

纵观世界各国的社会发展历程,一个国家的城市化既是经济增长与发展的必然结果,更是社会经济增长与发展的重要引擎。城市化水平一定程度上决定了经济发展的规模与质量,决定了经济增长极的动力大小与可持续能力。城市化发展对产业的需求从规模和质量两个方面带动了对农村劳动力非农就业的需求,客观上为农民提供了非农就业岗位,降低了农民致贫概率。中国的城乡“二元制”结构中,城市经济承担起了国家经济持续增长和可持续发展的几乎全部任务,这种“二元制”发展模式在社会资源分配上存在失衡的现象。也正因如此,当城市经济发展进入到“快车道”上时,需要反哺农村经济发展。这种源于“三农”内部的经济增长需求更加直接地为农村贫困人口的减少提供了经济动力,提出了政策需求。

在中国这样的农业人口大国,从封闭到改革开放,中国社会经济所经历的巨变本身就得益于政策创新对生产力与生产关系的“解放”。具体而言,农村扶贫政策是有效减少农村贫困人口的重要保障,涉及农村生产生活、产业发展、教育、医疗卫生、社会保障等各方面。始终围绕解放农村生产力、提升农村基础设施条件、提高农民受教育水平和享受医疗卫生水平等方面展开。正是因为这些政策的不断补充和完善促进了农村贫困人口生产、生活、就学、就医等条件的改善,农村贫困发生率逐年降低。

政策促进农村贫困人口变动分为直接和间接两个途径。直接政策是直接针对农村贫困人口的具体减贫政策,如贫困户子女助学贷款、“五保户”社会供养的兜底政策等等。这些政策直接作用于农村贫困人口,政策作用路径短、见效相对较快。间接政策则主要是指所有有关社会经济各个领域的非直接减贫政策经过一定的路径传导后,形成了支持“三农”发展的社会财富积累,进而达到减少农村贫困人口的一系列政策。但无论是直接的农村减贫政策还是间接起到减少农村贫困人口的其他政策,都反映出积极的政策创新对于有效减少农村贫困人口的正向作用。

综上所述,尽管影响农村贫困人口变动的因素众多,但寻根朔源,我们认为经济发展乃是最根本原因之一,城市化发展作为社会经济增长最主要的驱动力加速了这一变动(缩短)过程,而在农村人口变动(减少)过程中的政策创新(无论直接政策还是间接政策)是农村人口变动的重要制度保障。正因如此,我们将经济增长(规模与质量)、城市化水平以及政策影响作为影响中国贫困人口变动的主要影响因素来考察,不仅从影响人口变动的机制上进行分析,并且利用量化分析使结论更加可信。

(二)研究回顾

在过去的40年中,有关贫困的研究为中国减贫实践积累了大量的知识和经验,研究视角经历了从较为宏观的产业经济扶贫到微观的专门扶贫研究的转变。从中国知网收录的文献资料来看,改革开放后关于贫困问题最早的实质性研究大致始于20世纪90年代初期。吴忠从理论层面较全面地探讨了贫困与反贫困二者之间的关系,论述了中国当时的贫困现状与应对措施①吴忠《贫困与反贫困的理论探讨(上)》,《开发研究》1991年第4期,第29-34页。;罗本考则尝试将反贫困纳入社会学范畴进行思考②罗本考《反贫困的社会学思考》,《社会学研究》1991年第4期,第65-69页。,这为之后学界将贫困问题引向更加广泛的学科领域打开了思路;辜胜阻以湖北秭归县为对象研究了局部地区贫困特征与经济发展之间的联系③辜胜阻《贫困地区发展的特征及其反贫的战略思考——以湖北省秭归县为个案》,《经济评论》1991年第5期,第10-18页。,成为改革开放后可见文献中首个有关反贫困的区域案例研究。杜受祜关于计划商品经济条件下的中国反贫困研究,表明了在特定历史时期的经济制度下,反贫困策略应区别于过去的做法,进行适时的政策调整④杜受祜《有计划商品经济的有效组织形式——试论我国的扶贫开发工作》,《经济体制改革》1991年第2期,第54-60、128页。;何承金等总结了20世纪80年代以来中国扶贫战略由对贫困人口的单纯资金救济向区域性经济开发扶贫的战略转变①何承金、赵学董《论我国的贫困状况与发展农业区域经济》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1991年第1期,第47-53页。,具有明显的时代特征。这些研究为反贫困研究向多领域发展提供了启示。

进入21世纪后,随着国家对反贫困问题的重视,反贫困研究的学科交叉特征更加明显,在研究经济要素与贫困之间的关系之外,贫困问题的研究在社会学②沈红《中国贫困研究的社会学评述》,《社会学研究》2000年第2期,第91-103页。、人类学③张 世霞《从生态人类学看宁夏南部山区贫困的根源——以宁夏西吉县为例》,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》2007年第1期,第132-136页。、政治学④陈映芳《贫困群体利益表达渠道调查》,《战略与管理》2003年第6期,第87-92页。等学科及其他一些交叉研究领域⑤戴 小文、曾维忠、庄天慧《循证实践:一种新的精准扶贫机制与方法学探讨》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2016年第3期,第131-137页;郑瑞强、曹国庆《基于大数据思维的精准扶贫机制研究》,《贵州社会科学》2015年第8期,第163-168页。都取得了长足的发展与创新。2013年“精准扶贫”概念提出以后,以“精准扶贫”为主题的研究数量激增,然而比较遗憾的是,这些研究中贫困人口的变动数据仅仅被作为一种具有历史证据价值的支撑材料,鲜有将贫困人口变动本身独立作为一个议题进行研究。现有的相关研究大都明确了经济增长⑥胡鞍钢、胡琳琳、常志霄《中国经济增长与减少贫困(1978—2004)》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2006年第5期,第105-115页。和城市化⑦彭诚《城市化、劳动密集度与西部地区贫困减缓》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2016年第4期,第123-128页。对中国扶贫的正面作用,但在宏观视角下经济要素对减少贫困人口的作用机制和量化研究仍然有很大的探索空间。在前人研究的基础上,我们利用IPAT恒等式⑧I P AT恒等式最早是由Paul R.Ehrlich等人在20世纪70年代提出,用于探讨人类行为对环境的影响,后来被逐渐的完善并广泛的用于探讨人类行为对自然环境的影响。、Kaya恒等式⑨K aya恒等式脱胎于研究环境变化及其影响因素的IPAT恒等式,其原初形式为:CO 2=(CO 2/E)·(E/GDP)·(GDP/P)·P。其功能在于将以二氧化碳为代表的温室气体变动分解为了技术进步、经济规模、生活水平变动和人口变动四个要素,并研究这四个要素对于温室气体变动的影响方向与贡献率,从而有针对性地探讨能够影响温室气体变动的政策手段。的代数性质,以及对数平均指数分解方法(L MDI)在反贫困研究领域相对较新的方法,对改革开放40年来中国农村贫困人口变动的影响因素进行较为直接的量化分析,并提出针对性的对策建议,以期为精准扶贫攻坚阶段和2020年后中国反贫困研究与实践提供一些启示。

二 研究数据与方法

(一)数据来源与说明

研究数据主要来自于《中国统计年鉴》(1990-2017年)及2018年国民经济和社会发展统计公报等⑩使 用数据主要包括人口数据(总人口,城、乡人口)、农村贫困人口数据(2015-2018统计数据)、国内生产总值数据等。对于同一栏目数据在不同年份年鉴中数据不同的情况,我们主要以更新年份出版的年鉴数据为准。。由于我国贫困线标准(不含1978年标准在内)经历过两次主要变动⑪目前统计年鉴中有关农村贫困人口的统计数据主要是按照1978年、2008年和2010年三个农村贫困标准统计的。,因此我们采取分段核算的方式进行相关指标的核算。由于贫困线标准逐年提高,我们仅以统计年鉴中固定的三个标准为限进行分析和讨论。目前学界关于中国改革开放40年以来扶贫研究的分段主要有三段论⑫贾玉娇《反贫困的中国道路:1978-2018》,《浙江社会科学》2018年第6期,第17-26、155页。、四段论⑬左停、徐卫周《改革开放四十年中国反贫困的经验与启示》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期,第92-99页。和“五段论”(2 0 1 3年以后)⑭黄承伟《中国扶贫开发道路研究:评述与展望》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2016年第5期,第5-17页。,本研究按照国家扶贫政策、扶贫计划颁布等重大事件为依据,将研究阶段划为五个阶段:农村制度改革打破平均主义、解放生产力阶段(1978-1985);以区域脱贫为目标的大规模开发式扶贫阶段(1986-1993);“八七扶贫攻坚”阶段(1994-2000);区域产业扶贫延续与巩固脱贫成果阶段(2001-2012);精准扶贫阶段(2013至今)。

(二)研究方法

研究方法上,我们受到由IPAT恒等式演化而来的Kaya恒等式的启发,利用其恒等式的代数性质,将贫困人口变动分解为政策效应、城市化效应、经济质量效应和经济规模效应四种影响因素,在科学理论分析的基础上,利用对数平均指数分解方法(Logarit h mic Mean Divisia Index,L MDI)分别观察和分析四个因素对中国贫困人口变动的影响程度。

如前所述,经济发展是政策在市场机制下发挥作用的最直接结果,同时它也是城市化的充分必要条件。更进一步,经济发展也是经济规模扩大与经济质量提升的一个直接表现。受IPAT与Kaya恒等式数学性质的启发,将贫困人口变动驱动因素进行类似的量化分析,将贫困人口数量及其影响因素之间的恒等关系表达为:PP=(PP/PA)·(PA/PT)·(PT/GDP)·GDP=P·U·A·S。其中,P=PP/PA表示贫困人口与农村户籍人口比值,即农村贫困发生率。该指标主要体现受到政策(人口政策、户籍政策、产业政策等)变动影响,特定人口满足超过贫困线标准要求或户籍变动为非农人口等情况下导致的农村贫困发生率变化,我们将其定义为影响贫困人口变动的政策效应。U=PA/PT表示反向城市化指标。一般情况下,我们将城镇常住人口与总人口比值用于衡量城市化水平,考虑到恒等式的关系,我们将农村户籍人口与总人口比重用于反向观察城市化水平变动对贫困人口变动的影响。实际上,由于使用的是农村户籍人口来间接观察城市化水平,因此真实的城市化水平是高于这一间接指标的,但这并不影响最终的计算结果与分析说明。该指标主要与产业发展水平、人口流动政策等相关。我们将其定义为影响贫困人口变动的城市化效应。A=PT/GDP表示全社会单位经济产值(万元)所占用的人口数量,一定程度上反映了工业化水平和现代化水平,其倒数即为人均GDP,该指标在一定程度上可以反映出整个社会的生活水平变动,即影响贫困人口变动的经济发展质量效应。S=GDP表示经济总变动对贫困人口变动造成的影响,即影响贫困人口变动的经济规模变动效应。

L MDI分解方法的主要功能在于通过因子分解判断各种已知的影响因素在基期与末期之间的变动量、变动方向与影响因素的单独贡献率。其最早由Ang在1996年首次开发,在后续的研究中不断优化,之后该方法被广泛地运用于温室气体排放研究领域。但就其数学性质而言,我们认为其可以应用于更广泛的研究领域。根据研究需要,我们可以将贫困人口变动数据利用L MDI方法分别做乘法和加法形式的处理并得出结果。

三 分析与讨论

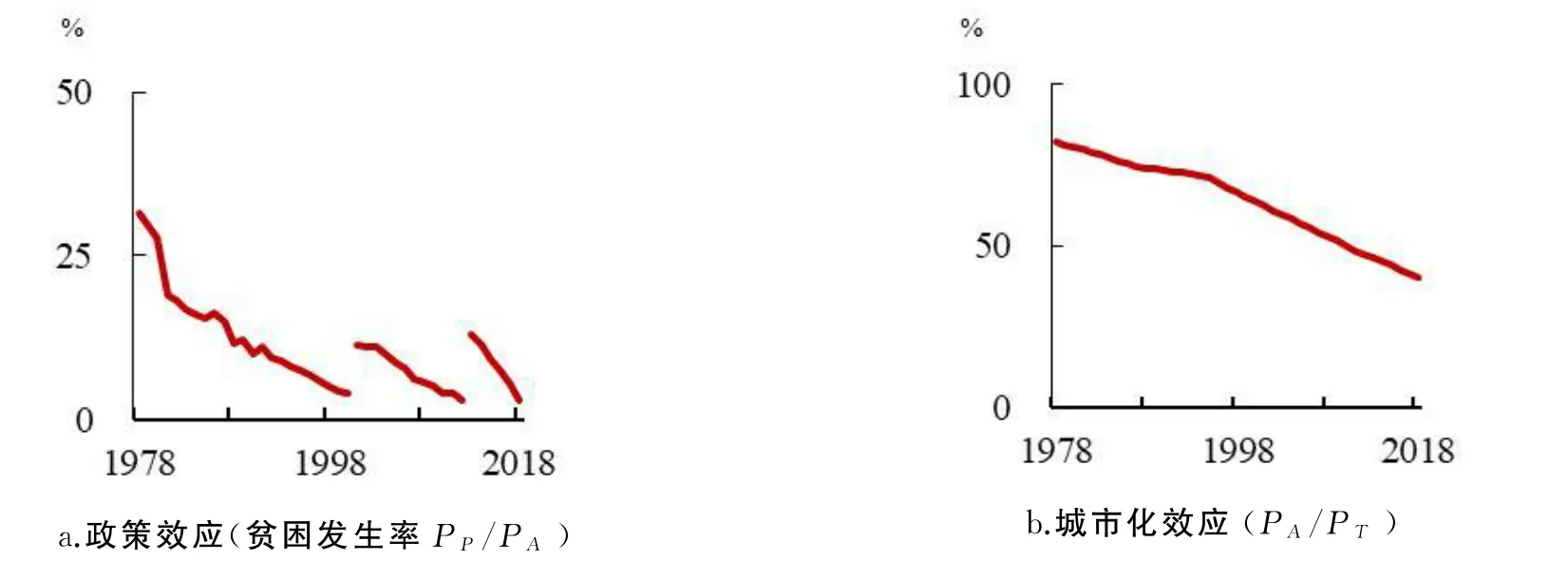

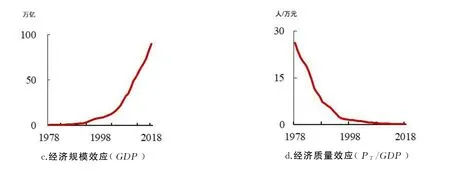

根据1978-2018年数据的整理与计算,四种驱动要素(P、U、A、S)的原始数值及其趋势如图1所示。由图1可知,农村人口贫困发生率在所有的观测年份均向右下方倾斜,图1a中贫困发生率分为三段是因为根据现有数据,1978年、2008年和2010年分别有三个不同的农村贫困标准,因此绘图1a时是按照两个不同贫困线颁布年份为区间分段绘制。与一般使用“城镇常住人口占总人口比例”衡量城市化水平不同,根据研究需要我们在此处用“农村户籍人口占总人口比重”来衡量“反向城市化率”。由图1b可知,反向城市化率为斜向下变动的一条曲线,由于使用户籍人口而非常住人口在总人口中的占比进行分析,因此真实的反向城市化率(农村常住人口/总人口)的曲线应比图1b中的曲线(在水平位置)更低。实际的城市化率(城镇常住人口/总人口)实际上也应比名义计算值更大,即后续所做的有关城市化效应对农村贫困人口变动的影响实际上是被低估的。作为衡量经济规模的GDP①用以1978年为基期调整后的GDP值进行分析的结果与本研究中按照名义GDP计算的结果一致,仅在数值上有微小差异。,尽管其间经历了全球性的经济经济危机,但由于有广阔的国内市场作为缓冲,因此中国经济在过去一直处于上升势头(1c);但随着中国经济融入世界经济,后发优势国家(印度、越南等)压缩了中国作为传统劳动密集型产业国家的优势,积极的国内经济改革使以互联网、大数据、人工智能等为代表的现代化技术创新成为了中国经济现代化过程中的新鲜动力。积极的经济结构转型与优化措施使中国经济质量和经济密度有显著提升,单位经济产值占用的劳动力呈现出逐年降低的趋势(1d)。

图1.1978-2018各驱动要素原始值变动趋势图

在所有分阶段的考察中,仅经济规模效应引致贫困人口正向变动,政策效应、城市化效应以及经济质量效应则引致贫困人口负向变动(见表1)。按各种效应在某一阶段所引致的贫困人口变动比重看,政策效应的效果越来越大,尤其在第五阶段(2013-2018)比例最高;而经济质量效应在五个阶段都占有较大比重;随着扶贫工作推进,城市化效应在各个阶段上呈现出较为稳定的负向驱动作用;经济规模效应所引致的贫困人口正向变动也在不断减少,第五阶段在五个考察阶段中占比最小。总体上看,1978-2018年政策效应、城市化效应以及经济质量效应引致贫困人口减少共约7.68亿人。从各阶段各效应对贫困人口的变动影响可以看出,政策效应所引致的贫困人口变动比例逐阶段波动增加,城市化效应引致的贫困人口变动逐阶段增加,经济规模引致的贫困人口数逐阶段减少,经济质量效应引致的贫困人口变动呈现出波动变化。

表1.1978-2018各阶段各种贫困人口变动驱动因素效应及其贡献率

以第一阶段(1978-1985)为例,政策效应、城市化效应、经济质量效应和经济规模效应所引致的贫困人口变动占四种效应引致的贫困人口变动绝对值比例分别为28.55%、2.92%、36.16%和32.37%。政策效应、城市化效应、经济质量效应引致的贫困人口减少共约2.88亿,而经济规模效应则引致新增或返贫人口约1.63亿(见表1)。政策效应、城市化效应和经济质量效应分别导致贫困人口数量在考察末期相较于考察基期变动48.92%、92.94%和44.46%,经济规模效应导致贫困人口在考察期间末期相较于基期变动247.43%。其余各阶段各项数据可以有类似解读。

四种效应对于贫困人口变动的作用机制可以做如下解释。

第一,政策效应对贫困人口变动的负向驱动①负向驱动是指对贫困人口数量有减少的作用,正向驱动是指导致贫困人口增加的作用。。一直以来,帮助农村贫困人口脱贫是党和政府在统筹国民经济社会发展过程中优先考虑的方面,是社会主义优越性的重要体现。因此扶贫实践有非常多的政策倾斜,如果说经济基础是扶贫的“硬件”准备,那么政策就是扶贫的“软件”准备。优惠的扶贫政策是扶贫资源优化利用的必要前提,设计良好的科学扶贫政策促使各种社会资源得以优化配置,在农村扶贫过程中发挥更大作用,这也是政策效应在各个考察阶段表现出对减少贫困人口强劲有力驱动的原因。在地域广袤、人口规模庞大的中国,强大的动员机制和行政系统是政策效应得以生效的重要基础。

第二,城市化效应对贫困人口变动的负向驱动。城市化是现代国家社会经济发展进程中的必然结果,同时,国家的工业化、现代化、人口流动等又加强了城市化过程本身。随着工业化进程加快和程度的不断加深,市场经济愈加繁荣,人口流动政策合理化使大量农村劳动力从农村土地上解放出来进入城市,为城市工业(主要是制造业)、以服务业为代表的第三产业提供了大量劳动力,同时获得了相比留在农村务农更高的收入,使大量在身份上仍然是农村户籍的人口摆脱了贫困(收入高于当时贫困线)。中国城市化率从20世纪90年代中期开始快速攀升,大量农村人口流入城市并通过学习、就业、婚姻与生育等形式完成身份的转变,从此扎根于城市。

伴随城市土地价格的升高,城市企业生产成本增加迫使企业向城市外围地区转移,这一过程使得城市外围地区,即农村地区的乡村风貌、功能向城镇转变。随着人口增加、农业功能的衰退和第二、三产业的兴起,这些地区发展为新的城镇,而新的城镇化又会提供更多的就业机会和获取财富的机会,这一过程的持续会从收入层面和人口户籍层面减少农村贫困人口。

第三,经济规模效应对贫困人口变动的正向驱动。伴随改革开放后“以经济建设为中心”发展理念的提出,社会各界都将经济建设作为第一要务,而在经济发展过程中公平与效率的矛盾从未消失。效率优先所要求的农业支持工业优先发展的战略、东部沿海地区先发展然后带动中西部地区发展的战略布局,使中国内陆地区整体社会经济以及农村社会经济在发展内容、机遇上都作出了较大牺牲。工业反哺农业和“西部大开发”战略调整在一时之间仍难以补回农村地区和经济发展相对落后地区的发展机会与经济“元气”,这也在客观上造成了一批农村人口,尤其是西部偏远地区农村人口的贫困状况。此外,在市场经济、城市化快速发展带来的“外部冲击”中,一部分受惠于前期因农村制度改革而脱贫的农村人口再次陷入贫困。

第四,经济质量效应对贫困人口变动的负向驱动。随着国家总体经济实力的提升,用于国计民生的经济资源也在不断增加,单位GDP所占用人口数不断减少暗含技术进步和生产效率的提升,传统劳动密集型产业逐渐被资本密集型和技术密集型产业所替代,中国经济面临从劳动力驱动型经济向资本、技术驱动型经济转变,意味着经济质量(密度)的提升。经济发展越来越偏重于资本投入和以此为基础的技术开发,中国制造业从改革开放早期以“三来一补”代工生产出口换汇为目的的“单一市场”向自主研发并积极参与国际竞争,同时满足国际、国内市场的“两个市场”转变。第一产业在绝对量增长的同时相对比重不断下降,第二产业绝对产值不断增加且在三次产业中占比趋于稳定,第三产业经济产值不断增加且在三次产业中占比不断增加,而产业比重的变化也促使了大量农村人口从第一产业脱离并转入第二、第三产业,其收入也随之得以提升,产业的繁荣使农村贫困人口获得了前所未有的脱贫机会。

总而言之,对农村贫困人口变动的四种驱动因素并没有先后顺序之分,而更趋向于共同产生作用,促成了中国改革开放40年农村贫困人口减少了7.4亿多①于文静《中国减贫成绩单:40年减贫七亿多人》,新华网,2018年11月1日发布,2019年5月14日访问,http://www.xinhuanet.com/politics/2018-11/01/c_129984064.ht m。

四 结论与政策启示

通过上述分析,我们可以得出结论:(1)在所有分段观测期间,政策效应、城市化效应以及经济发展质量效应都促使了1978-2018年中国农村贫困人口的减少,是负向驱动因素,这与实际的社会经济发展规律相符;(2)在所有分段观测区间,经济规模效应表现出对农村贫困人口的正向驱动力,中国减贫实践是一个反复拉锯的过程;(3)在中国农村贫困人口变动的三种负向驱动力中,政策效应的作用最为明显,在当前精准扶贫阶段其作用力最大,而在所有观测期间城市化效应的驱动作用较小,经济质量效应的驱动力相对稳定,但为农村贫困人口的减少产生了非常重要的作用。

值得注意的是,城市化的倒U型发展规律已经被许多学者所验证,那么当工业化发展到一定程度以及城市化进入逆城市化阶段①逆城市化是人口从大城市和主要的大都市区向小的都市区、小城镇甚至非城市区迁移的分散化过程。,城市化效应和经济质量效应是否仍然能够对减少贫困人口产生显著作用是值得探讨的话题。我们认为:由于城市生活成本的不断攀升,大量曾经在城市工作和生活的农村人口可能会回到农村,一方面为农村补充大量劳动力(多种劳动形式),另一方面,回流人口也带回技术、资本等有利于乡村生产发展的资源要素,这些都将为农村人口脱贫产生直接或间接的影响。此外,农村供给侧改革、乡村振兴计划等改革措施和发展策略将为中国农村未来一段时期的发展带来极大的政策机遇,基于此,逆城市化进程和工业化速度的减缓并不会明显影响到农村贫困人口的脱贫进程。

综上所述,中国农村持续减贫可从以下四个方面考虑:(1)在专项扶贫政策之外,在现有的政策工具箱中科学合理、因地制宜地综合选用政策工具,用好人口、教育、经济等多种政策工具及其组合;(2)持续稳定推进农村社会经济各项改革,按规划完成好各项乡村振兴规划实践,坚定不移地将经济发展作为第一要务;(3)积极转变经济内涵,大力推进技术驱动型经济建设以抵消劳动力成本优势减弱的劣势,为整体经济质量提档升级做好充分准备;(4)在总体经济规模不断增长的同时,注重产业结构调整与产业发展质量优化,加快缩小地区之间、城乡之间在收入水平、就业机会、受教育机会等方面的差距。