中国参与国际金融机制变革的进展及问题

杨天宇

[内容提要]目前,美国股市接连发生熔断以及新冠肺炎疫情等金融黑天鹅事件给国际金融稳定带来了巨大挑战。为应对全球金融风险,推进国际金融机制变革就成为国际社会的重要关切。近年来中国推动国际金融机制变革取得了一系列积极进展,包括推动金融稳定理事会完善全球金融监管框架;促进世界银行批准新的增资和份额改革方案;落实新开发银行扩员计划;扩宽亚投行和新开发银行在全球金融治理的合作新领域;加快推进人民币国际化进程。但是,美国金融霸权施加的结构性压力、西方国家对于新机制运营政策标准的质疑和新机制的金融公共物品供给能力较弱等问题也是中国面临的主要现实挑战。展望未来,中国应当在继续促进世界银行和IMF份额改革、完善新机制的政策标准和监察机制建设、推动全球金融治理新理念落地化和发挥新机制在全球金融公共物品供给上的增量改革效应等方面积极作为,从而有望将国际金融机制变革推向一个新的台阶。

进入2020年以来,全球金融形势发生了重大变化。宏观层面,世界银行和联合国在1月份相继发布《全球经济展望》和《2020世界经济形势与展望报告》,对国际金融风险提出严重警告,指出在全球经济增长已下跌至2008年金融危机以来最低水平的同时,过度扩张的货币政策、高昂的债务压力和负利率政策已经将全球金融脆弱性风险推升到2008年金融危机以来的最高水平。(1)“Global Economic Prospect: Slow Growth, Policy Growth,” A World Bank Group Flagship, January 2020; World Economic Situation and Prospect, United Nation, New York, January, 2020.微观层面,2019年年底的澳大利亚山火、2020年1月爆发的新冠肺炎疫情和3月发生的美国股市熔断及沙特原油的扩产降价等迅速演变成新的金融黑天鹅事件,其引发的蝴蝶效应给全球金融治理带来了新的危机和风险。目前,这些全球性危机亟需国际金融机制在提供应急公共物品方面作出快速反应。同时,长期积攒的新兴国家与西方主要国家在国际金融机构改革议题上的结构性矛盾也对全球金融治理的推进构成了严峻挑战。

在这一背景下,推动国际金融机制变革以应对全球金融体系所面临的各种风险和金融治理任务就成为了国际社会的重要关切。作为崛起的新兴大国和全球金融治理重要利益攸关方,近年来中国在参与和推动国际金融机制改革和创设新机制过程中扮演着越来越重要的角色,并对未来国际金融机制变革及其发展方向产生越来越重要的影响。回顾中国参与国际金融机制变革的进程,中国取得了哪些积极进展,积累了哪些治理经验,同时又面临哪些压力和挑战?如何应对这些压力并推动国际金融机制变革迈向更高台阶?无疑,这一系列问题的探索对于进一步推进国际金融机制变革与稳定全球金融秩序具有重要意义。

一、中国参与国际金融机制变革的进展

国际金融机制是对国际金融领域中的国际组织、合作论坛、非正式机制和金融公司等机构以及一系列原则、规则和行为方式的统称。参与国际金融机制是中国维护国家金融利益、开展金融合作与提升金融治理能力的重要渠道。中国参与国际金融机制变革的历史进程,就是中国与国际金融机制的互动关系演进过程,其间中国经历过4次重要的身份转型,即从国际金融体系之外的游离者到融入国际金融机制的参与者,再到国际金融机制的改革者以及推动国际金融机制变革的引领者。

游离于国际金融体系之外时期(1949-1980年)。在建国后的头30年,由于意识形态对立与西方社会对于新中国的封锁等历史政治原因,中国较长时间游离于国际金融体系之外,中国在世界银行等主要国际金融机构中的席位也长时间被台湾当局非法占据。在这一时期,中国与国际金融机制的互动很少,或者几乎是零互动。直到回归联合国和中美关系正常化后,中国重新加入国际金融机制才逐步提上日程。在此期间,中国对重新加入世界银行和国际货币基金组织(IMF)等国际金融机构进行了一系列的观摩、考察和谈判。随着世界银行和IMF在1980年4月正式恢复了中国的合法席位,中国实现了从国际金融体系之外的游离者到国际金融体系参与者的身份转变。

积极参与国际金融机制时期(1980-2008年)。在这一时期,中国广泛地加入各种国际金融组织机构,是国际金融机制的积极学习者和重要支持者。这一时期又可以分为两个阶段。第一个阶段(80年代至90年代末)是中国作为国际金融体系新成员的适应期,中国主要是熟悉和学习国际金融机制的规章制度和治理经验,并推动国内金融与货币体制改革。同时,积极利用世界银行和IMF等机构提供的援助贷款促进经济发展和提升金融能力建设。(2)Harold K.Jacobson and Michel Oksenberg, China’s Participation in the IMF, the World Bank, and GATT: Toward a Global Economic Order, Michigan: University of Michigan Press, 1990.第二个阶段(世纪之交至2008年金融危机),随着中国经济的增长与贡献率上升,中国与国际金融机制的关系由被动型转为主动型。一方面,基于对IMF等机构的治理缺陷进行反思,中国在2000年签署了《清迈协议》,开始寻求通过区域货币互换网络的方式增强金融风险抵御能力。另一方面,中国开始积极推动国际金融机构进行民主化改革,促成了世界银行和IMF在2005年通过了提升新兴国家份额的增资与改革方案。

推动国际金融机制改革和创设新机制时期(2008-2016年)。为有效应对2008年金融危机,中国与国际金融机制的互动关系更为主动和频繁,联合新兴国家群体共同推动国际金融机制改革和创设新机制成为这一时期中国参与国际金融机制变革的主要特征。一方面,中国应对金融危机发挥的突出作用促使西方国家与新兴国家在2009年G20匹茨堡会议上就推动国际金融机制改革议题上达成共识。(3)G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009, Pittsburgh; 王文、王鹏:“G20机制20年:演进、困境与中国应对”,《现代国际关系》,2019年第5期,第1~9页。从而,G20成功地取代G7成为全球金融治理的核心平台。随后,中国在世界银行和IMF两大国际金融机构中的投票份额也分别上升至4.42%和6.39%,一跃成为仅次于美国和日本的第三大股东。同时,历经5年之久,人民币最终在2016年10月被纳入SDR货币篮子也是中国推动国际金融机制变革的重要里程碑事件。自此,人民币正式获得了与美元、欧元、英镑和日元相同的国际储备货币地位,推进人民币国际化进程转向快车道。

另一方面,中国在这一时期创设了世界信用评级集团(2012年)、亚投行(2014年)、新开发银行(2014年)、应急储备安排(2014年)和人民币跨境支付系统(2015年)等一系列新机制,展现了中国独立进行国际制度建设的经济能力和强大的政治动员能力。(4)李巍、唐健:“国际舞台上的中国角色与中国学者的理论契机”,《国际政治研究》,2014年第4期,第48页。作为现有国际金融机制的补充和平行机构,这些新机制覆盖了基础设施投资与融资、短期国际收支平衡和货币结算等国际金融体系的主要领域,基本满足了中国在区域内、跨区域、南北合作与南南合作方面产生的多层次全球金融治理新需求,并为提升新兴国家和发展中国家在国际金融体系中的代表性与话语权提供了新的发声平台。

引领国际金融机制变革新时期(2016年至今)。在特朗普上台后,随着美国参与全球金融治理意愿的下降,全球金融公共物品供给不足与国际金融体系的结构性矛盾变得更为严峻,尤其是中国等新兴国家的制度性权力和话语权进一步提升受到了美国的巨大抑制。(5)Imad A.Moosa, Nisreen Moosa, Eliminating the IMF: An Analysis of the Debate to Keep, Reform or Abolish the Fund, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, pp.135-161.Oliver Stuenkel, “The Financial Crisis, Contested Legitimacy, and the Genesis of Intra-BRICS Cooperation,” Global Governance, Vol.19, Issue 4, 2013, pp.611-630.对此,中国多次在公开场合表达要进一步推动国际金融体系改革,(6)习近平:“决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义为大胜利”,《人民日报》,2017年10月9日;易纲:“完善全球金融治理促进世界经济增长——深入学习贯彻习近平主席在二十国集团领导人杭州峰会上重要讲话精神”,《人民日报》,2016 年10月25日。引领国际金融机制变革和拓宽多元的金融治理渠道成为了新时期中国的主要着力点。

第一,以G20金融稳定理事会为核心,积极推动全球金融监管框架的完善。成立于2009年G20伦敦峰会的金融稳定理事会是金融危机之后最重要的全球金融治理核心机构,其在制定银行监管标准、资本流动性和场外衍生品监管等全球金融监管政策制定与落实等方面具有至关重要作用。(7)兰德尔·夸尔斯、夏颖:“金融稳定理事会十年回顾与展望”,《中国金融》,2019年第23期,第17~18页。作为重要的成员国,中国在2019年G20大阪峰会上为推动理事会进行金融监管改革和机制完善等发挥了积极作用。

面临不断严峻的全球金融形势,在2019年6月日本召开的G20财长和央行行长会议上,中国人民银行行长易纲强调要运用各种政策工具应对金融不确定性风险,特别是发挥金融稳定理事会在落实金融部门改革、评估改革措施影响、监测金融稳定脆弱性和金融创新方面的重要作用。(8)易纲:“宏观政策空间充足,有能力应对各种不确定性”,http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-06/10/c_1210154379.htm.(上网时间:2020年3月10日)在中国的积极作用下,金融稳定理事会就启动一个新的金融监管框架问题上达成共识,并发布了《G20金融监管改革的实施进展》。在同年10月的G20财政和央行部长级会议上,与会各方进一步要求金融稳定理事会尽快落实对全球金融监管框架作出新的调整方案,包括建立更为开放和弹性的全球金融机制,完成对银行“大而不能倒”改革效果的评估,促进金融衍生市场安全和强化对引入全球“稳定币”的监测管控等一系列举措,以更好地完善金融部门改革,应对全球金融系统新出现的脆弱性问题。(9)“Progress in Implementation of G20 Financial Regulatory Reforms,” FSB, June 25, 2019; “FSB Work Programme for 2020,” FSB, December 17, 2019.

第二,推动世界银行完成新一轮增资与份额改革。在2010年改革方案之后,世界银行的增资计划和份额改革就陷入了相对停滞的状态。对此,中国采取灵活策略成功推动世界银行在2018年4月21日的春季会议上批准以增加130亿美元认缴资本和内部改革措施为主的一揽子方案和加快完成新的股份审查。(10)“世界银行集团股东国批准了变革性增资一揽子计划”,https://www.shihang.org/zh/news/press-release/2018/04/21/world-bank-group-shareholders-endorse-transformative-capital-package.(上网时间:2020年2月26日)在新的增资方案获得通过后,中国的投票份额将从5.03%上升至5.71%,而美国和日本的投票份额将由16.32%和8.19%下降至15.87%和6.83%。(11)数据来源: “IBRD Country Voting Table,” World Bank, Feb.18, 2020; Daniel Moss, “At World Bank, China Moves to the Grown-up Table,” The Bloomberg, May 6, 2018.同时,作为与美国同意世界银行新增资计划的交换,中国接受了以上调中国贷款利率层级为主要内容的新贷款政策。该政策规定在五年缓冲期之后,国际复兴开发银行将不再向中国提供低息贷款,同时中国将执行中高收入发展中国家的利率标准,并逐年缩减向世界银行的借款规模。(12)“Changes in IBRD Loan Pricing Effective,” World Bank, July 1, 2018; “World Bank Adopts $1 Billion-Plus Annual China Lending Plan over US Objections,” CNBC, December 5, 2019.

新贷款政策增加了中国的借贷成本,但相对于中国投票份额的切实提升,这一妥协和让步是可以接受的。事实上,随着经济实力的增长,新贷款政策也符合中国作为世界银行出资国的新身份定位。如世界银行新行长马尔帕斯所言,“中国借款数目的减少和贷款项目的增多标志着中国将变成世界银行日益重要的贡献国。世界银行寻求与中国建立更为紧密的建设性关系,尤其是支持中国在减贫和基础设施建设等专长领域分享经验和发挥更大作用。”(13)World Bank Group President David Malpass 2019 Spring Meetings Press Conference, Washington, DC, United States, April 11, 2019.

第三,加快落实新开发银行的扩员计划。新开发银行是第一家由发展中国家主导和组成的国际多边银行机构。截至2019年9月,在促进金砖国家基础设施投资方面,新开发银行共批准了投资与融资项目37个,总投资额达到102亿美元,并在2018年获得标普和惠誉的“AA+”长期信用评级。(14)Leslie Maasdorp, “BRICS’ New Development Bank Turns Four: What has It Achieved?” World Economic Forum, September 20, 2019.同时,2019年7月,新开发银行在巴西圣保罗开设了首家区域办公室,并计划2020年在俄罗斯和印度开设新的区域办公室。这也被视为新开发银行旨在拓展与成员国的业务合作和增强运营能力的新表现。

然而,基于对IMF在最新的份额审查中未能增加份额规模和调整金砖国家份额比重的不满,为缓解在金融公共物品供给方面不断扩大的需求,新开发银行决定加快落实扩员计划。2019年11月15日,金砖国家领导人发表了《金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言》,共同声明新开发银行将根据《成立新开发银行的协议》进行扩员和设立新的项目准备基金,进一步增强面向金砖国家与发展中国家的基础设施投资能力和与其他多边银行机构强化合作。同时,采取增加对应急储备安排的脱钩部分复杂性演练等多种措施,确保金砖国家在抵御短期收支风险的迅速反应能力,(15)“金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言(全文)”,http://www.scio.gov.cn/tt/zdgz/Document/1668270/1668270.htm.(上网时间:2020年3月6日)从而尽快实现将新开发银行打造成为一个面向更多发展中国家的更具多边性和开放性的“金砖+”金融合作机构的目标。

第四,拓宽全球金融治理合作新领域,增强全球金融公共物品供给能力。目前,新冠肺炎疫情演变为一场全球性危机,并迅速波及到金融领域。受新冠疫情以及沙特石油扩产降价等影响,美国股市在2020年3月先后两次发生熔断,全球三大股指单日跌幅均超过9%,创下近40年来最大跌幅。种种迹象表明爆发全球性经济衰退和金融危机的风险在不断上升。对此,国际社会产生了极为迫切的金融公共产品供给需求,并亟需国际金融机制作出快速有力的回应。

面对新冠疫情正在演变成为全球性的卫生危机,亚投行在2020年2月10日率先发表声明称,将随时协助中国提供应对突发公共卫生事件的基础设施项目贷款以应对当前的疫情需求。同时,亚投行期待与其他多边银行和私营部门等伙伴共同合作,向中国和其他成员提供公共卫生领域的专项援助。(16)“AIIB to Invest in Emergency Public Health Infrastructure in China,” AIIB, February 10, 2020.翌日,新开发银行也发表声明称愿为中方提供包括紧急融资在内的全面支持,并支持与其他国际金融机构共同合作,协助成员提升应对突发公共卫生事件的能力。(17)“New Development Bank to Provide Financial Support to China Epidemic Fight,” http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/11/c_138774531.htm.(上网时间:2020年2月27日)2020年3月2日,世界银行和IMF也发表联合声明称,将分别提供最高达120亿和500亿美元的资金支持用于帮助其成员国应对新冠肺炎疫情,特别是向疫情严重的中低收入国家和新兴市场提供低息和无息贷款以降低疫情对经济造成的负面影响。(18)Joint Statement for Managing Director, IMF and President, World Bank Group, March 2, 2020.可以说,亚投行和新开发银行提供专项卫生基建贷款方面的快速行动展现了它们在拓宽全球金融公共物品供给领域的巨大潜力。同时,这也敦促了亚投行、新开发银行与世界银行、IMF为后续全球经济恢复增长、缓解国际收支流动性风险和增加卫生基础设施领域的金融公共产品供给等方面加强交流与合作。

第五,加快推进人民币国际化进程,促进国际货币体系朝向多元化发展。在很大程度上,美国在国际金融领域的主导权是由美元支付体系所赋予的。作为一种实质意义上的世界货币,美元霸权对于人民币有着较强的约束和限制。(19)夏斌:“国际货币体系缓慢变革下的人民币国际化”,《中国金融》,2011年第15期,第55~56页。尽管被纳入SDR货币篮子后,人民币朝成为一种国际货币迈出了坚实的一步,但与美元、欧元等货币相比,人民币的国际竞争力较弱、国际社会认可度不高、抵御国际汇率市场波动能力较弱等问题并没有得到根本改变。因而,为缓解美元霸权压力和增强人民币的国际竞争力,近期中国采取多种举措加快推进人民币国际化进程,主要包括:人民币跨境支付系统(CIPS)二期在2018年5月全面投入适用,支持在全球超过90个国家和地区的商业银行用于人民币支付;新开发银行在2019年2月25日发行第二笔总额为30亿元人民币绿色债券,并且金砖国家领导人在同年11月举办的巴西利亚峰会上就发行新的债券基金和扩大金砖国家之间的本币债券市场和本币支付合作达成一致意见;中国人民银行在2020年2月底宣布将发展人民币利率、外汇衍生产品市场,研究推出人民币利率期权促进提升人民币金融资产配置,发布全国金融行业首个区块链标准和加快央行发行法定数字货币步伐。这些新举措既在客观上加速了人民币国际化的进程,同时也是应对美国金融霸权结构性压力的一种积极策略,并最终促进国际货币体系的多元化。

二、中国参与国际金融机制变革面临的挑战

中国参与和推动国际金融机制变革取得了积极进展,但也面临一系列全球性挑战。短期内,它表现为全球经济下行压力增大、短期金融风险上升、金融黑天鹅事件的破坏效应、美国就汇率操纵国问题反复向中国施压等等。长期看,它包括美国对中国金融改制和创制施加的结构性压力,西方国家对亚投行等新机制的运营政策标准存在质疑,以及新机制的金融公共物品供给能力较弱等现实挑战。

首先,美国对中国金融改制和创制施加的结构性压力。特朗普上台后,美国在国际金融机制改革议题上表现出极为保守的态度,并且多次利用它的制度性权力优势阻碍国际金融机构改革或设置障碍。如前文所述,中国为推动世界银行新增资计划的顺利通过不得不接受较高的贷款利率标准。在排他性更强的IMF改革中,中国寻求份额上升的路径更是遭到了美国的极大抑制。IMF第15次份额审查的“失败”就是这种抑制的集中体现。

2019年10月被推迟近四年之久的IMF第15次份额审查终于完成,然而被新兴国家寄予厚望的增资与份额调整并没有实现。在10月18日的特别会议上,IMF新总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)作出了维持现有资金规模和份额调整保持不变的决定,并宣布涉及增资和份额调整的第16次总审查开展时间也将由2020年推迟至2023年底。同时,将引入一个新的公式取代现有份额计算公式。(20)See IMF Membership Endorses Package on IMF Resources and Governance Reform, October 18, 2019, https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/18/pr19379-imf-membership-endorses-package-on-imf-resources-and-governance-reform.(上网时间:2020年1月17日)尽管国际经济力量分配与全球金融治理形势较2010年出现了重大变化,但IMF第15次份额总审查却未能增加份额规模和作出有利于新兴国家和发展中国家的份额调整,中国期待的IMF份额改革仍止步不前,甚至依照新公式的第16次审查将对中国的份额调整可能产生非常不利的影响。

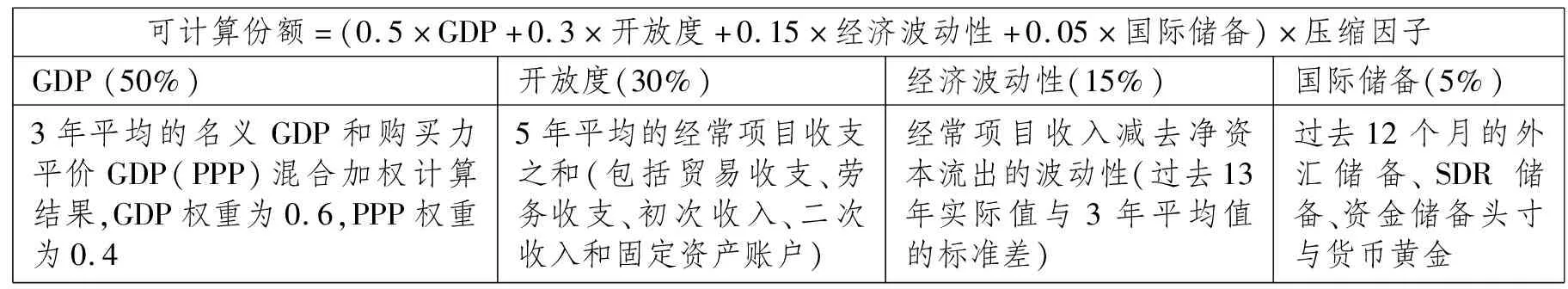

表1 现有份额公式(CQS)

说明:图表为笔者自制,参见IMF基金组织份额计算方式规定。

份额计算公式是IMF在资格审查中对成员国进行份额调整的重要参照标准,不同的计算方法将对份额调整产生直接影响。现有份额公式(见表1)赋予了反映真实汇率的购买力平价GDP和经常项目收支更高的计算权重。这种测算方式对于中国较为有利。

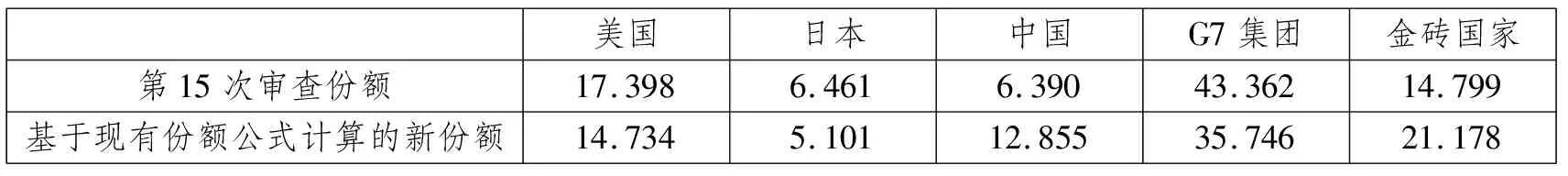

表2 按现有份额公式计算的主要经济体投票份额变化 (单位:%)

说明:图表为笔者自制,其中各项指标为2016年经济数据,参见:“Updated IMF Quota Formula Variables-July 2018,” https://www.imf.org/external/np/fin/quotas/2018/0818.htm.(上网时间:2020年1月17日)

根据2018年IMF发布的成员国份额权重测算结果显示,若按照现有公式进行第16次份额审查,中国和美国的份额权重将发生重大变革(见表2)。中国的投票份额将由6.390%上升至12.855%,超过日本成为仅次于美国的第二大股东。美国的投票份额则将下降至14.734%,并且失去重大事项的一票否决权。更为重要的是,金砖国家的总份额权重将超过15%,从而使IMF的制度性权力将实现由美国向金砖国家的转移。对此,尽管IMF宣称参照新份额公式的份额改革将与新兴国家的经济活力更加匹配,但可以预估新公式极有可能采取一种稀释中国份额增长和保证美国投票份额高于15%的测算方法,从而保障美国制度性权力优势不被挑战。

同时,对于中国创设的亚投行和新开发银行等新机制,目前美国奉行强硬的抵制策略,即美国反对和拒绝加入中国创设的新机制,并且反对其他西方国家加入这些新机制。(21)Sevasti-Eleni, Vezirgiannidou, “The United States and Rising Powers in a Post-Hegemonic Global Order,” International Affairs, Vol.89, No.3, 2013, pp.646-647.对于这些新机制,美国政界和学界的主流观点认为它们是中国试图绕开世界银行和IMF的“另起炉灶”和挑战美国国际金融体系领导权、甚至是挑战国际经济与金融秩序的表现。(22)关于美国学界对于亚投行、新开发银行的担忧和质疑可详见:Nana’ De Graaff and Bastiaan Van Apeldoorn, “US-China Relations and the Liberal World Order: Contending Elites, Colliding Visions?” International Affairs, Vol.94: 1, 2018, pp.113-131; Giles Scott-Smith, J.Simon Rofe(eds.), Global Perspectives on the Bretton Woods Conference and the Post-War World Order, London: Palgrave Macmillan, 2017, pp.129-148; “China vs America: A New Kind of Cold War,” The Economist, May 16, 2019; Helmut Reisen, “Will the AIIB and the NDB Help Reform Multilateral Development Banking?” Global Policy, Vol.6, Issue 3, 2015, pp.294-304; Matthew Heller, “Lawrence Summers Calls China-Led Bank a Failure of U.S.Policy,” Capital Market, April 6, 2015; Phillip Y.Lipscy, “Who’s Afraid of the AIIB: Why the United States Should Support China’s Asian Infrastructure Investment Bank,” Foreign Affairs, May 7, 2015.基于对中国威胁美国金融霸权的担忧,从奥巴马政府到特朗普政府,美国反对和抵制中国金融创制行为的立场就极为坚定。

在某种程度上,美国对于亚投行等新机制的抵制行为几乎就是20世纪90年代反对日本创建亚洲货币基金组织的翻版,其行为符合权力转移理论和制度制衡理论的表征。(23)贺凯、冯惠云:“领导权转移与全球治理:角色定位、制度制衡与亚投行”,《国际政治科学》,2019年第3期,第31~59页。它表现为在国际金融领域,美国作为制度守成国不会放弃它的领导权,并将中国的金融创制行为视为是对美国制度领导权的挑战而倾向采取反制的策略。其中,最有代表性的声音来自于美国前财长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers),他认为亚投行的建立意味着中国将在未来数十年主导一个新的多边银行机构。美国阻挠它的盟友加入亚投行的失败行为将是美国失去在布雷顿森林体系中“话事人”地位的先兆。(24)Lawrence Summers, “AIIB: We Have Lost Influence,” http://larrysummers.com/2015/04/17/aiib-we-have-lost-influence/.(上网时间:2020年2月12日)

对此,美国利用其金融霸权不断向中国金融创制行为施加结构性压力。比如,美国向潜在意向国鼓吹亚投行和新开发银行是一个中国主导投资的政治工具而非是一个遵循多边主义框架的银行机构;通过设立国际发展金融公司和安全负担转移等方式试图增加亚投行投资项目的融资成本和违约风险;将亚投行描绘为中国建立全球经济霸权的亚洲版马歇尔计划;鼓吹应急储备安排旨在挑战IMF在国际金融领域的正统性;质疑新开发银行的环境与社会政策标准破坏全球金融治理的可持续原则和透明性原则等等。(25)赵明昊:“美国竞争性对华战略论析”,《现代国际关系》,2019年第10期,第15~16页;Jane Perlez, “U.S.Opposing China’s Answer to World Bank,” The New York Times, Oct.9, 2014;Kevin P.Gallagher, “Obama Abandons Allies on China’s Marshall Plan: The United States is Looking Increasingly Left behind as It Defies Its Closest Allies in Asia,” The Globalist, March 18, 2015;David Malone, Raja Mohan, and Srinath Raghavan eds., The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy, Oxford University Press, 2015, p.533.作为全球金融公共物品最大的提供者,美国抵制和施加压力的行为无疑对亚投行和新开发银行等新机制的规模水平、融资能力和治理效能产生了较大限制。

其次,西方国家对新机制的运营政策标准存在质疑。在制度建设上,国际社会对新机制的运营政策标准存在质疑是制约亚投行和新开发银行等机制面向更多成员开放,与其他国际金融机构建立更为紧密的合作关系和吸引更多私人投资者的一个重要因素。国际金融机制的运营政策标准一般由环境、社会、采购标准构成,它是评估合作项目透明度的重要指标。目前,亚投行和新开发银行分别采用了两种截然不同的政策标准,前者采用了与其他多边银行机构接轨的一致性标准,而后者则采用了重视不同国家发展差异性的国别体系标准。这种区别展现了亚投行和新开发银行在治理结构、成员构成和合作对象上的差异性。(26)朱杰进:“新型多边开发银行的运营制度选择”,《世界经济与政治》,2018年第8期,第35~36页。但也引发了西方国家对于新机制运营政策标准的开放性、环境可持续性和透明度问题的质疑。

比如,西方国家质疑亚投行版本的“环境、社会与治理”标准与世界银行版本的“环境与社会框架”标准的匹配性和通用性问题;不同多边银行机构参与的联合项目可能因标准适用分歧而付出高昂的协调成本;新开发银行依据国别体系政策标准的贷款项目会导致环境污染、滋生腐败等问题,并对国际最佳标准造成破坏等等。(27)A.Bhattacharya, “M.Romani, Meeting the Infrastructure Challenge: The Case for a New Development Bank,” Presentation in the Global Economic Governance Seminar, Madrid, March 11, 2013; Molly Elgin-Cossart and Melanie Hart, “China’s New International Financing Institutions,”Center for American Progress, September 22, 2015.此类担忧和质疑会极大地限制亚投行和新开发银行与其他多边银行机构、私人投资者在合作领域与合作深度上的拓展。因而,如何在国际最佳标准和国别体系之间确立一种兼顾开放性、差异性和透明性的运营政策标准对于亚投行和新开发银行尤为重要,其中既要在环境、社会和采购标准上与现有多边银行机构采用的国际最佳标准相接轨以协调不同机构的参与合作,又要充分考虑项目国当地的社会匹配条件和经济承载能力,从而产生可持续的治理效能。

再次,新机制的金融公共物品供给能力相对较弱。中国创设的亚投行、新开发银行等新机制是丰富全球金融公共物品渠道的重要补充,但也要认识到这些新机制在全球金融公共物品供给能力方面与世界银行和IMF等机构相比仍存在着较大差距,它主要面临着自身资金规模较小、投资与融资能力较弱与联合融资项目的合作路径较为单一等现实挑战。

其一,自身资金规模较小,制约功能发挥。近年来,全球范围内出现了严重的投资不足。保守估计,目前每年发展中国家的基础设施需求高达1.8~2.3万亿美元,仅亚洲地区每年的投资需求就达到7300亿美元,而现有多边银行机构至多能够覆盖0.8~0.9万亿美元的投资需求。(28)A.Bhattacharya, M.Romani, Meeting the Infrastructure Challenge: The Case for a New Development Bank, Presentation in the Global Economic Governance Seminar, Madrid, March 11, 2013.相对于全球每年超过1万亿美元的投资缺口而言,亚投行、新开发银行的初始认缴规模仅分别为1000亿和500亿美元,依靠现有成员国的资金认缴规模远远不能满足发展中国家的基础设施投资需求。

其二,投资与融资能力相对不足。尽管成立至今,亚投行和新开发银行已累计批准投资项目(含联合融资项目)超过100个,总金额超过240亿美元。但与世界银行在过去两年批准总额超过1200亿美元的融资贷款相比,(29)数据来自世界银行官网。亚投行与新开发银行在现阶段的总体投融资能力仍较为不足。同时,受经济下行压力和金融系统性风险上升等负面因素影响,亚投行和新开发银行在一些发展中国家的基础设施投资项目也出现了融资成本上升、投资回报率较低、债务违约风险上升等不利情形。

其三,联合融资项目的合作路径较为单一。一方面,在合作领域方面,目前亚投行和新开发银行的联合融资项目仍大多集中在交通运输、电力、能源与城市建设等传统基建领域,而较少涉及气候、教育、健康和社会保护等领域,而这些项目恰恰包括了私营部门更为关注、参与程度更高且与人类发展高度相关的新领域。同时,在联合融资的合作对象上,亚投行和新开发银行也存在着单一化的问题。目前,新开发银行的合作对象仅为金砖国家内部的开发银行和商业银行,而不涉及与其他多边银行的项目合作;亚投行的合作对象则过于集中于其他多边银行机构,联合融资项目中的私人投资者和私营部门参与度存在严重不足。

三、中国参与国际金融机制变革的前景

展望未来,中国可望在未来国际金融机制变革中积极有为,推动存量改革、拓展与完善增量改革,为国际金融合作作出更多更大的贡献。

在国际金融机制的存量改革方面,首先要认识到现有国际金融机制中,中国寻求投票份额上升的存量改革的步伐是稳健的,既不会因美国压力而屈服,也不会采取过激或者对抗的政策以颠覆美国目前所具有的某些优势。当然,随着中国在国际金融体系中地位不断上升,可以预见美国会愈加利用“一票否决权”阻碍和延缓中国投票份额的上升,继而中国寻求存量改革目标的实现将愈加困难。对此,打铁还需自身硬,要通过加快国内金融领域开放步伐和提升人民币国际竞争力等方式,加强自身金融能力建设和提升塑造国际金融治理秩序的能力,这才是中国应对美国结构性压力和完善新机制建设最为重要的依托。在此前提下,中国应采取积极措施推进国际金融机制的存量改革。

其一,灵活运用多种策略推动世界银行和IMF份额改革。目前,世界银行与IMF对于中国的份额调整既不及时也不公平。尽管在份额改革议题上,中国的制度性权力上升受到严重制约,但要明晰随着中国自身金融治理能力的提升,中国在世界银行和IMF推动份额调整方面将愈加处于主动改革者的位置,而美国等西方国家则处于被动的被改革者的位置。因此,中国更应该充分发挥主动性、积极性和能动性,充分利用G20和联合国等多边平台,积极团结新兴国家和大多数发展中国家在推动份额改革议题上形成合力,共同促进世界银行和IMF份额改革的实时化、公平化与民主化。同时,推动份额改革也要注重策略,特别强调要运用好议题联系策略和利益交换策略。比如中国通过在贸易规则谈判和知识产权谈判上作出适当的让步、扩大对世界银行和IMF的财政支持等方式推动美国支持份额改革。总之,要主动地寻求中美在推动份额改革达成妥协和一致意见的各种机会和可能。

其二,完善新机制的政策标准与监察机制建设。目前,西方国家对于新开发银行和亚投行采用的运营政策标准仍然存在较大的疑虑。一是质疑新机制的政策标准与国际最佳标准不适配;二是担忧这些政策标准可能会造成腐败和环境破坏等问题。尽管提高环境、社会与采购方面的政策标准,逐步与“国际最佳标准”接轨是新机制改革的重要方向,但要认识到这一制度改革的艰巨性。其中主要原因是亚投行和新开发银行的项目国在经济发展水平、社会发展程度、法律制度等方面存在着较大的差距。很多项目国的治理能力难以满足“国际最佳标准”的要求。因而,为保证基础设施投资的灵活性,需要在政策标准上作出相应取舍和让步。但另一方面,新机制必须要加强监察机制建设,通过监察和评估提升项目投资的透明度,从而弥补项目国在治理能力上的不足,以减少腐败和环境破坏发生的可能性。

其三,推动全球金融治理新价值理念落地化,增强话语权建设。在全球金融治理领域,知识和理念创新是话语权的重要组成部分。相较于直接寻求制度性权力可能加剧中美在国际金融领域的竞争和对抗,增强根植于价值与理念创新的话语权建设更有利于中国改革目标的实现。近年来,中国相继提出了“精简、廉洁、绿色”“绿色金融”和“包容性发展”等全球金融治理新价值、新理念。这既是中国重要的价值创新,也是话语权的重要来源。但是也要承认,这些价值理念如果不能转化为可操作的具体规则、可实施的程序措施和可量化的评估标准,就不可能实现落地化,甚至成为空谈和口号。在如何将价值理念贯彻为具体实施的治理细则和规章制度方面,中国仍有很多需要向现有成熟的国际金融机制学习的地方。特别是将价值话语转化为真正意义上的话语权力,中国仍有很长的路要走。

在推动国际金融机制的增量改革方面,要进一步发挥亚投行和新开发银行等新机制在基础设施投资和全球金融公共物品供给方面的增量改革效应,包括面向更多成员开放、深化合作路径与创新多元化投资与融资模式等方式,扩大新机制的资金池和投资能力,通过增量改革缓解国际金融机制存量改革动力不足的压力。

其一,吸引新成员加入,扩大资金池。目前,亚投行和新开发银行在资金规模上较为不足,需要吸引更多新的投资者。一方面,作为世界银行的前两大股东,美国和日本迟迟没有加入亚投行,这对于亚投行扩充资金规模和提升基础设施投资能力构成较大的限制。亚投行应该探寻吸引美国和日本加入的可能性,并支持美国和日本在亚投行中扮演重要角色。另一方面,成员规模少与政策标准不完善是新开发银行和应急储备安排竞争力不足的主要原因。对此,金砖国家领导人需要探索吸纳新成员的有效途径,从而提升新开发银行的治理能力。

其二,深化多元合作路径,提高投融资能力与全球金融公共物品供给水平。相较于世界银行和亚洲开发银行而言,亚投行与新开发银行的总体投资与融资能力仍十分不足,这不利于满足其成员在基础设施投资方面的巨大需求。对此,要进一步深化合作路径,拓展新机制与现有多边银行机构在基础设施投资、可持续增长和应对贫困等领域的联合融资项目合作。同时,新冠肺炎疫情等新全球危机也产生了新的全球金融公共物品供给需求,这有利于促进亚投行等机制从传统的能源、运输等基建领域转向关注环境气候、卫生医疗等新领域合作,以便提供更为充足的全球金融公共物品。

其三,充分发挥私营部门的积极作用,创新多元投资与融资模式。目前,亚投行和新开银行的合作项目中,有私营部门如跨国公司、基金会、非政府组织和私人投资者参与的较为稀少。亚投行等机制在某种程度上忽视了私营部门在增加基础设施投资能力、降低融资成本与提高资本回报率方面的巨大潜力和专业知识。对此,亚投行等机制亟需创新涵盖私营部门在内的多元投资与融资模式,鼓励私人投资者和社会资本发挥更大作用,为面向发展中国家的基础设施投资提供更多的融资平台与合作路径。

余 论

近年来,中国参与国际金融机制变革进程明显加快,金融改制与金融创制并举的双轨策略日益明显。中国既取得了一系列积极进展,但也遇到美国金融霸权的压力及诸多现实问题等挑战。中国对其复杂性要有充分认识。在未来可预见的时间内,除非国际金融体系发生颠覆性变革,美国及其领导的国际金融机制仍将发挥支柱性的作用。中国在国际金融体系及其变革中显示出强大的行动力,但较之于美国长期执掌全球金融治理牌局的丰富知识和雄厚金融资源,仍处于相对弱势的地位,且在制度性权力提升方面受到较大的限制。中国对此要保持战略定力并积极施策。同时,最近一段时间新冠肺炎疫情、沙特原油扩产降价和美股熔断等金融黑天鹅事件对全球金融治理提出了新的迫切要求,为亚投行等新机制在推动国际金融机制变革提供了新的契机。与世界银行和IMF等传统机构相比,中国创设的新机制具有较高的灵活性、较低的行政协调成本和较低的制度惰性等特点,因而能够比较迅速地回应全球金融治理新需求。加上对中国经济持续增长、自身金融治理能力提升、人民币国际化进程的乐观预期,中国有理由相信,在建立更为完善的制度标准和治理模式后,这些新机制将有足够的能力和空间不断推进国际金融机制的改革,中国在全球金融治理中的制度性权力和话语权自然也会随之逐步提升。○