新冠肺炎疫情期间居家隔离人员抑郁、焦虑、压力特点及其与人格、家庭功能的关系

李朝阳 和爱林 王 滨

河南大学教育科学学院 河南开封 475004

新型冠状病毒肺炎(COVID-19,下称新冠肺炎)疫情发生以来,引起了党中央国务院的高度重视,各级政府、各省市卫生部门、各地人民团结一致,共同抗疫。国家卫健委指示将新型冠状病毒肺炎纳入乙类传染病,并按甲类传染病疾病管理[1]。各省市根据肺炎疫情的具体情况启动国家重大突发公共卫生事件一级响应,作为未被感染的普通群众采取居家隔离措施,但也因此引发了不同的心理问题。蔡欢乐[2]等人调查发现,疫情期间22.9%的调查对象有轻度抑郁倾向,达到中度、重度和极重度抑郁的占9.5%。田雅军[3]等人通过对于87名封闭措施后村民情绪状况调查发现,调查对象的焦虑评分、抑郁评分均高于全国常模。马楷轩[4]等发现隔离人员睡眠质量下降,抑郁、压力水平高于中国常模。

以往研究发现,抑郁、焦虑、压力对于不同人格类型的影响是不相一致的。张倩倩[5]等研究发现焦虑与艾森克人格问卷P、N 维度正相关,与E、L维度负相关。人格中具有敌意倾向及情绪不稳定的个体与抑郁、焦虑症状都相关[6]。刘玉新[7]等研究发现“开朗-果断”型人格面对压力要比“拘谨-温和”型人格表现出更好的适应性。同时以往研究表明个体的人格特征与家庭功能有密切联系,家庭功能某些方面与艾森克人格问卷(内外倾、神经质)、状态焦虑、抑郁、自尊、主观幸福感等情绪和人格指标显著相关[8]。家庭关系与父母角色对儿童青少年的心身健康至关重要[9]。因此探讨新冠肺炎疫情期间居家隔离人员的人格、家庭功能、心理健康之间的关系是十分有必要的。

本研究旨在调查新冠肺炎疫情期间居家隔离人员的抑郁、焦虑、压力特点,并进一步探讨家庭功能、人格对于疫情期间居家人员的抑郁、焦虑、压力的影响,为调节居家人员的身心健康以及相关的心理干预工作提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2月28日~3月5日,通过问卷星发放问卷,采用方便抽样法,对于居家隔离人员进行调查。问卷设置排除性题目以确定疫情期间一直隔离在家。截止到2020年3月5日,共收集问卷435份,疫情期间未一直隔离在家的31份,排除后剩余问卷404份,其中有效问卷378份,有效率93.6%。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料问卷 由研究者自行设计,主要包括:性别、年龄、独生子女、居家隔离地点、学历、职业、婚姻状况及疫情相关问题。

1.2.2 家庭关怀度指数问卷(家庭APGAR 问卷)[10]该问卷由美国华盛顿大学Smil kstein[11]编制,主要用于评估个体的家庭功能,共有5个项目组成,主要反映家庭功能的适应度、合作度、成长度、情感度及亲密度。每个问题有3个选项,答“经常这样”得2 分,“有时这样”得1分,“很少这样”得0分,得分越高表明家庭功能越好。

1.2.3 抑郁-焦虑-压力量表(Depression Anxiety and Stress Scale-21,DASS-21)[12]问卷最初由Loivdband等编制,后修订为21个条目的精简版[13],用以测量常见的情绪问题。该问卷共分为抑郁、焦虑、压力3个维度,采用李克特4点计分方式,从一点不符合计0分,到非常符合计3分,对过去1周的情绪状况进行评价,验证在国内具有良好的信效度。

1.2.4 艾森克人格问卷简式量表(EPQRSC)[14]该问卷最初由Eysenck 等人编制,用于测量不同的人格特质,后经钱铭怡等人修订,验证并具有良好的信效度。问卷共48个条目,分为精神质(P)、内外倾(E)、情绪性(N)、掩饰性(L)4个分量表,每个分量表12个条目,某维度得分越高,代表所在维度的人格特质越明显。

1.3 统计学处理 采用SPSS 22.0软件进行统计分析,显著性P <0.05表明差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象一般情况 有效问卷378例人员中,男102例(26.98%),女276例(73.02%);独生子女73例(19.31%),非独生子女305例(80.69%);年龄分布:18岁以下6例(1.59%),18~25 岁216 例(57.14%),26~35 岁85 例(22.49%),36~45 岁22 例(5.82%),46~55岁39例(10.32%),55岁以上10例(2.65%);居家隔离地点:乡村168例(44.44%),城市210例(55.56%);学 历 分 布:初 中 及 以 下9 例(2.38%),高中、技校、中专26 例(6.88%),大学 专 科29 例(7.67%),大 学 本 科196 例(51.85%),硕士及以上118例(31.22%);职业分布:医学背景学生40例(10.58%),非医学背景学生174例(46.03%),专业技术人员(医生和教师等)70例(18.52%),其他职业或待业94例(24.87%);婚姻状况:已婚110例(29.1%),未 婚265 例(70.11%),离 异 或 丧 偶3 例(0.79%)。

2.2 共同方法偏差检验 因为本研究的数据均来自被试的自我报告,所以在问卷的收集过程中可能存在共同方法偏差效应。采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行验证,结果显示,特征值>1的因子共有21个,第一个公因子的解释率为18.01%,<40%的临界值,认为本研究数据不存在共同方法偏差,因此可以进行之后的数据分析。

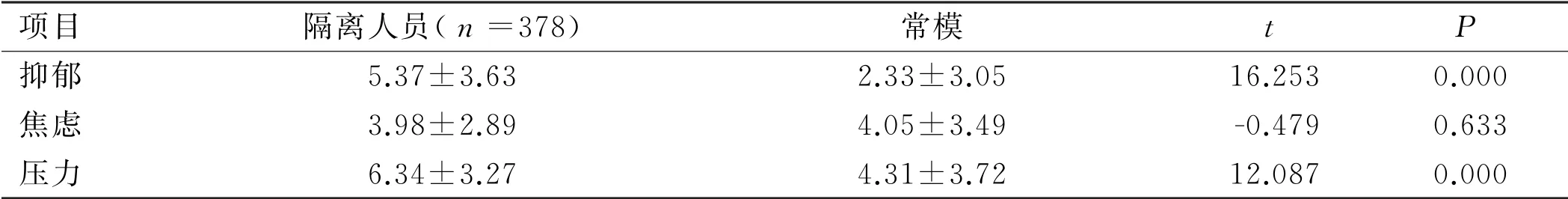

2.3 居家隔离人员抑郁、焦虑、压力状况 结果显示疫情期间居家隔离人员在抑郁、压力维度分数均显著高于中国常模[15](P <0.05),焦虑分数差异不显著,见表1。

表1 居家隔离人员抑郁-焦虑-压力状况(分,x±s)

2.3.1 居家隔离人员抑郁状况 结果显示独生子女抑郁分数高于非独生子女,差异具有统计学意义(P <0.05);各年龄段抑郁分数差异具有统计学意义(P <0.05),事后比较结果显示,18~25岁抑郁分数显著高于36~45岁(P=0.019),18~25岁抑郁分数显著高于46~55岁(P =0.021);不同婚姻状态抑郁分数差异具有统计学意义(P <0.001),事后比较结果显示,未婚的抑郁分数显著高于已婚(P <0.001);其余变量在DASS-21量表抑郁维度差异不显著,见表2。

表2 居家隔离人员抑郁状况(x±s)

2.3.2 居家隔离人员焦虑状况 结果显示居 住在乡村的焦虑分数高于居住在城市的,差异具有统计学意义(P <0.05);不同学历水平焦虑分数差异具有统计学意义(P <0.05),事后比较结果显示,大学本科的焦虑分数显著高于大学专科(P =0.037),大学本科的焦虑分数显著高于硕士及以上(P =0.042);不同婚姻状态焦虑分数差异具有统计学意义(P <0.05),事后比较结果显示,未婚的焦虑分数显著高于已婚(P =0.003);碰到疫情相关问题经常感到害怕的焦虑分数高于碰到疫情相关问题很少感到害怕的,差异具有统计学意义(P<0.05);面对疫情认为自己处于危险之中的焦虑分数高于面对疫情认为自己未处于危险之中的,差异具有统计学意义(P <0.05);其余变量在DASS-21量表焦虑维度差异不显著,见表3。

表3 居家隔离人员焦虑状况(x±s)

2.3.3 居家隔离人员压力状况 结果显示碰到疫情相关问题经常感到害怕的压力分数高于碰到疫情相关问题很少感到害怕的,差异具有统计学意义(P <0.05);面对疫情认为自己处于危险之中的压力分数高于面对疫情认为自己未处于危险之中的,差异具有统计学意义(P<0.05);不同婚姻状态压力分数差异具有统计学意义(P <0.05),事后比较结果显示,未婚的压力分数显著高于已婚(P =0.011);其余变量在DASS-21量表压力维度差异不显著,见表4。

表4 居家隔离人员压力状况(x±s)

2.4 居家隔离人员抑郁、焦虑、压力与人格以及家庭关怀度指数(APGAR)的相关分析 将DASS-21 量表、艾森克人格量表各维度以及APGAR 问卷进行相关分析。结果显示APGAR 与DASS-21总分负相关显著,与抑郁、焦虑及压力负相关显著;艾森克人格问卷P、N 维度与APGAR 负相关显著,与DASS-21抑郁、焦虑、压力正相关显著;艾森克人格问卷E、L维度与APGAR 正相关显著,与DASS-21 抑郁、焦虑、压力负相关显著。具体结果见表5。

表5 各变量之间的相关分析(r 值)

2.5 中介效应检验

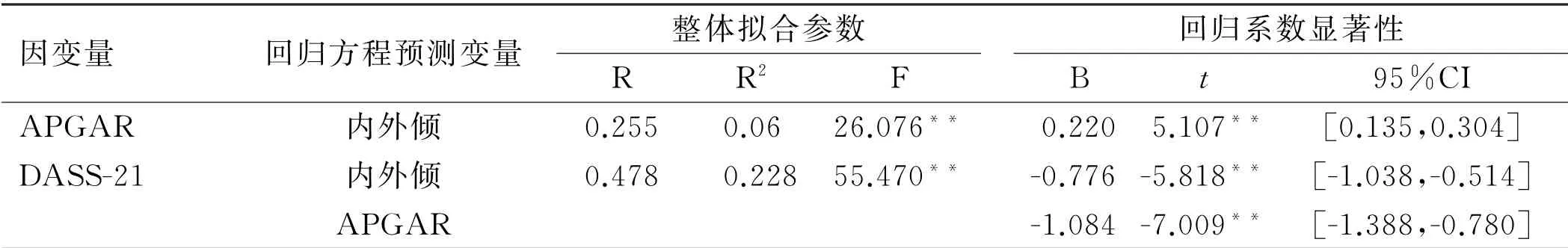

2.5.1 内外倾、APGAR 及抑郁-焦虑-压力的中介效应分析 为了检验APGAR 在内外倾和抑郁-焦虑-压力(以下简称DASS-21)之间的中介作用。用宏Process模型4进行简单中介效应的检验,具体结果如表6所示。

表6 内外倾、APGAR 和DASS-21的中介分析

如表6所示,参照Hayes提出的Bootstrap方法进行中介效应检验,样本量选择5000,在95%置信区间下,对该模型进行中介效应检验。首先,内外倾可以显著正向预测APGAR(β=0.220,P <0.001,其置信区间[0.135,0.304])其次,APGAR 可以显著预测DASS-21(β=-1.084,P <0.001,其 置 信 区 间[-1.388,-0.780]),因此APGAR 在自变量内外倾和因变量DASS-21之间的中介效应得到验证,又因为加入APGAR 后,内外倾依旧可以预测DASS-21(β=-0.776,P <0.001,其置信区间[-1.038,-0.514])最终笔者得出APGAR 在内外倾和DASS-21之间起部分中介作用。

2.5.2 情绪性、APGAR 及DASS-21的中介效应分析 为了检验APGAR 在情绪性和DASS-21之间的中介作用。用宏PROCESS模型4进行简单中介效应的检验,具体结果如表7所示。

表7 情绪性、APGAR 和DASS-21的中介分析

如表7所示,参照Hayes提出的Bootstrap 方法进行中介效应检验,样本量选择5000,在95%置信区间下,对该模型进行中介效应检验。首先,情绪性可以显著预测APGAR(β=-0.196,P <0.001,其 置 信 区 间[-0.272,-0.119])其次,APGAR 可以显著预测DASS-21(β=-0.826,P <0.001,其 置 信 区 间[-1.074,-0.578]),因此APGAR 在自变量情绪性和因变量DASS-21之间的中介效应得到验证,又因为加入APGAR 后,情绪性依旧可以预测DASS-21(β=1.522,P <0.001,其置信区间[1.328,1.716])最终我们得出APGAR 在情绪性和DASS-21之间起部分中介作用。

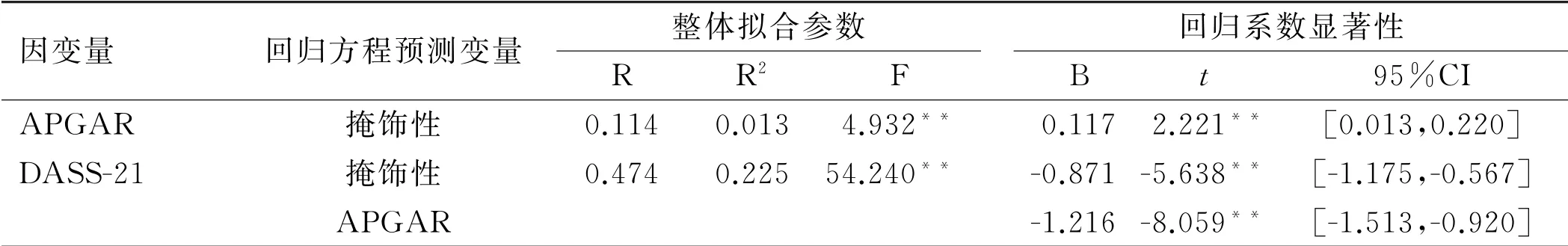

2.5.3 掩饰性、APGAR 及DASS-21的中介效应分析 为了检验APGAR 在掩饰性和DASS-21之间的中介作用。用宏Process模型4进行简单中介效应的检验,具体结果如表8所示。

表8 掩饰性、APGAR 和DASS-21的中介分析

如表8所示,参照Hayes提出的Bootstrap方法进行中介效应检验,样本量选择5000,在95%置信区间下,对该模型进行中介效应检验。首先,掩饰性可以显著预测APGAR(β=0.117,P <0.001,其置信区间[0.013,0.220])其次,APGAR 可以显著预测DASS-21(β=-1.216,P <0.001,其 置 信 区 间[-1.513,-0.920]),因此APGAR 在自变量掩饰性和因变量DASS-21之间的中介效应得到验证,又因为加入APGAR 后,掩饰性性依旧可以预测DASS-21(β=-0.871,P <0.001,其置信区间[-1.175,-0.567])最终我们得出APGAR 在掩饰性和DASS-21之间起部分中介作用。

3 讨论

3.1 居家隔离人员抑郁、焦虑、压力特点 本研究发现,疫情期间居家隔离人员的抑郁、压力水平高于中国常模,与前人[4]研究结果相一致。这表明疫情期间,即使是未感染的普通居家人员,面对疫情也引起了不同水平的心理不适。虽然在焦虑水平上并未与常模差异显著,但是从对于焦虑维度的结果分析表明,在焦虑水平上是存在明显的城乡差异的,居住在农村的人员焦虑水平要高于居住在城市的人员,田雅军[3]研究结果也同样表明,农村隔离人员焦虑水平显著高于中国常模。不同的学历水平也是影响个体焦虑水平的重要因素,大学本科的焦虑程度要显著高于其他学历水平,表明在这个特殊时期,本科学历的个体心理波动性更大,面对疫情也更为敏感。但是不同学历水平焦虑程度并未表现出明显的线性特征,虽然大学本科的焦虑程度要高于大学专科,但是硕士及以上的焦虑程度却比较低。

同时也可以看出在抑郁水平上独生子女的抑郁分数要显著高于非独生子女,且呈现出明显的年龄化差异。值得注意的是18~25岁这个年龄阶段的抑郁水平要显著高于其他年龄段,这个阶段个体刚刚步入成人期,心理发展水平还不稳定,容易受到外界的影响。相比于36岁以上步入中年期的个体,生活经验比较丰富,承受能力也更好一些。此外,本研究中所涉及的疫情相关问题可以看出,面对疫情个体的压力水平显著上升,对于疫情更为敏感的个体压力水平也更高。

另外一个值得注意的问题就是,无论是在抑郁、焦虑还是在压力水平,未婚的分数都要显著高于已婚的分数,即婚姻是疫情期间影响个体心理健康水平的重要因素,相比于未婚的个体,已婚的个体表现出更好的心理适应性,更低的焦虑、抑郁和压力。同时本研究并没有显示出明显的性别差异,无论是在抑郁水平上还是在焦虑和压力水平上,可见疫情对于不同性别都造成了不同程度的影响,各人口学变量之间抑郁、焦虑、压力水平上的表现也不相一致。

3.2 居家隔离人员抑郁、焦虑、压力与人格、家庭功能的关系 从研究结果上看,DASS-21量表总分及抑郁、焦虑、压力维度分与家庭关怀度指数(APGAR)均存在显著的负相关,可见家庭功能与疫情期间个体的心理健康水平密切相关,与以往研究结果一致[16]。这表明疫情期间,家庭是一个影响个体心理健康水平的重要因素,那些家庭满意度更高,家庭氛围更加和谐的个体心理健康指数也更高。不同人格类型之间抑郁、焦虑、压力特点不一致,艾森克人格问卷P、N 维度与DASS-21抑郁、焦虑、压力正相关显著;艾森克人格问卷E、L维度与DASS-21抑郁、焦虑、压力负相关显著,与以往[5]研究结果一致。那些更加外向、情绪稳定性更高的个体表现出更好的心理适应性,同时内向、高水平神经质的个体心理适应性更差,肖晓辉[17]研究也同样表明,低外倾和高水平神经质是导致抑郁焦虑的危险性因素。这都说明了不同的人格特征面对疫情所引起的心理不适是不同的,神经质水平更低,更加外向,情绪稳定性更高的个体抑郁、焦虑、压力水平更低。艾森克人格问卷各维度与APGAR 的相关性同样验证了以上结果,EPQ 问卷的P、N 维度与APGAR 负 相关,EPQ 问卷的E、L 维度与APGAR 正相关,即那些更内向、神经质水平更好的个体家庭满意度也更低,同样说明了家庭是影响人格和心理健康水平的重要因素,疫情期间家庭在人格对于个体心理健康的影响之间扮演着重要角色。

此外,根据中介效应分析结果可知,在人格对于心理健康的影响中,APGAR 在艾森克人格问卷内外倾、情绪性、掩饰性中起到部分中介作用,可见不同人格对于抑郁、焦虑、压力的影响中,有一部分通过家庭功能产生影响,家庭功能是疫情期间人格对于个体心理健康影响的中介变量。以往研究也同样说明,家庭和人格是个体的保护性因素[18],面对新冠肺炎这一特殊时期更是如此。因此对于调节疫情期间居家隔离人员的心理健康水平,可以关注他们的家庭功能,通过提高家庭成员的情感联结、亲密感、合作性等方面来改善心理不适。

4 结论

①疫情期间居家隔离人员抑郁、焦虑、压力呈现出不同特点,抑郁、压力水平显著高于中国常模,焦虑水平差异不显著。②疫情期间居家隔离人员抑郁、焦虑、压力与家庭功能负相关显著,与艾森克人格问卷E、L 维度负相关显著,与艾森克人格问卷P、N 维度正相关显著。③在人格对于抑郁、焦虑、压力的影响中,家庭功能在艾森克人格问卷内外倾(E)、情绪性(N)、掩饰性(L)维度,起部分中介作用。在后续心理干预过程中,可以针对心理不适应者的家庭功能来改善其心理适应性,提高心理健康水平。