这个感觉,能听到京都冬夜的钟声

姜建强

一、交织的倒错

日本的歌舞伎。

总让人联想起川端康成的《雪国》。女孩驹子。“灯火就这样从她的脸上闪过,但并没有把她的脸照亮。她的眼睛同灯火重叠的一瞬间,就像在夕阳的余晖里飞舞的妖艳而美丽的萤火虫。”你看,这夜霭中的朦胧,萤火虫在夕阳的余晖里飞舞。不明不暗,不温不火,不浓不淡,冷艳的质地。来雪国作意念充电的岛村,呈现在眼前的是倒错美。那美丽的萤火虫就是驹子?余晖里飞舞的妖艳就是自己?岛村搞不清楚了。他这时只能意涟涟,泪潸潸,为雪国美女的酡颜。

总令人想起谷崎润一郎的《刺青》。刺青师清吉用尽心力在女孩白净细嫩的背部,用针刺出蜘蛛图案。女孩因肉体的刺痛而生出快感,刺青师因女孩的快感连带生出了自己的快感。这时,月亮已经挂在天边。女孩的背部,也像月光般华美。刺青师眼前浮现出女孩那双娇嫩的天足,穿着镂了革带木屐上街。背部的图案与白净的天足,倒错了清吉的心魂:樱花树下为美而死的具具男尸,是否有一具是自己的?

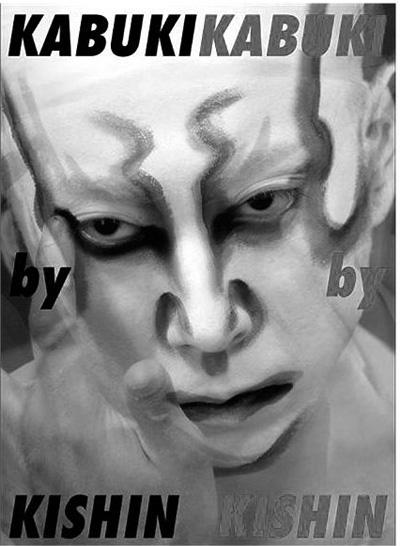

筱山纪信拍摄的日本歌舞伎演员

川端康成笔下的“萤火虫女”,谷崎润一郎笔下的“蜘蛛女”,不正是歌舞伎所要的效果吗?这个效果的本质就是阴湿。在阴湿中发现美,就像擦掉玻璃上的水蒸气,蓦然出现一只女人的眼睛。直觉首先是惊喜。在阴湿中显现美,就像樱花树下躺着具具男尸,小鸟则在其中作无知的欢跳。直觉首先是震撼。歌舞伎就在倒错中给你惊喜,给你震撼。好像这个世界就是一个青柳女,用她的眉毛,骚扰男人的额头。

日常的抹布擦拭餐桌与非日常的扭动身体,在歌舞伎那里就是以肯定来否定、以否定来肯定地掸去花瓣,拂去雪粉的长袖一身轻。所以,歌舞伎的妙趣并不在于它的形式,而在于其因为阴湿而显现的一种恶。这种恶,每每给予观客激烈的、惨痛的快感。但要发现真正的恶人,在歌舞伎里则又难寻觅。《女杀油地狱》中谁是恶人,是河内屋与兵卫?《假名手本忠臣藏》中谁是恶人,是由良之助?《东海道四谷怪谈》中谁是恶人,是伊右卫门?《劝进帐》中谁是恶人,是武藏坊辩庆?显然都不是。难觅恶人的恶,但在观赏后你又感觉这才是日常的鲜血淋漓—大恶,并引发你生理上和情趣上的一种倒错感—恶的强有力,是否就是歌舞伎这个艺术形式的“特异”花朵?这正如有日本研究歌舞伎第一人之称的河竹登志夫,在《歌舞伎美论》(东京大学出版会1989年)一书中论述的,歌舞伎的“剧性”实际上就是日本人日常悲剧观,在“空的空间”里的再现,是日本人美意识的表征。这是一种怎样的美意识呢?“在怪诞美的背后,绝不可想象成是圣洁的。”三岛由纪夫说,这就是歌舞伎。原来善美之物,总逃不脱恶丑的跋扈。其结局总有人要死去。这就像佛像前明灭摇曳的油灯与金镧袈裟的质地,如此的般配妥帖,则是老僧们没有想到的。

二、出云阿国的意义何在?

歌舞伎与女人文明。

日本庆长八年(1603)。这一年,英国伊丽莎白一世去世,莎士比亞刚刚完成《哈姆雷特》的创作。这一年,日本开启江户幕府,德川家康被任命为征夷大将军。就在日本试图重新构建新锐武家王国的同时,美的王国里也喷薄出一团火球—歌舞伎诞生了。这当然是一个令人心醉神迷的崭新的美的王国。要不然,当时一位纪州的武家小姐,为什么要冒着杀头的危险,故意在剧场前通过,将车轿的窗口打开一条细缝,久久盯着舞台看呢?果然,她的随从事后被令切腹,小姐本人也遭处罚。

至此,日本有能剧、人形净琉璃和歌舞伎这三种足以夸耀的戏剧。这里,值得注意的是在能剧舞台上,有一个后台通向前台的带有栏杆的“桥挂”。这个“桥挂”,恰恰是歌舞伎“花道”的原型。问题是歌舞伎演员由舞台的一侧通过观众席上下场的通道,是否也像桥挂一样,是架在彼世与现世之间的桥呢?如果是的话,那么歌舞伎是否也像能剧一样,是慰安怨灵的戏剧?能剧的主角是彼世之人,戴着假面,悄悄回到现世。他时有悲叹,时有狂怒,时有迷妄,时有怨念,将自己人生惨淡的一面展现出来,然后血淋淋地回归世俗。自然,歌舞伎演员是不戴假面的,但主角那浓厚的白化妆,将自己真人的一面遮盖起来,将自己的情念和思虑遮盖起来,不就是另一种形式的假面吗?假面也好,白化妆也好,不就是生与死的一条界限,不就是彼世与现世的一块隔离带吗?

日本出云市的出云阿国雕像

当然,歌舞伎有其自身展开的逻辑。从这个展开的逻辑看,歌舞伎恰恰又是对日本美的一个颠倒。都知道出云的阿国,是日本歌舞伎起源必须要提到的一个人物。但是在提及阿国是歌舞伎创始者的同时,很多人都没有深究这么一个问题:阿国的意义何在?也就是说,一五七二年出生于出云国(现日本岛根县)锻冶屋中村三右卫门家的阿国,究竟是一个怎样的存在?

原来,阿国是一位出云大社的巫女。巫女,一般是道德的化身,更是处女的化身;一般是神性的化身,更是圣性的化身。巫女的一个日常工作就是舞蹈。用舞蹈将圣性融于俗性,给俗人换取世间太平的满足。因此在日本,巫女也即舞女。一六○三年,已经三十一岁的巫女阿国,在新上东门院的御前舞蹈,出演《茶屋老板娘》。她装扮茶屋的武士男,跳起异端的舞,看得年轻的观客(若众)倒错感高扬,纷纷上台与阿国起舞助兴,场面狂热。茶屋的老板娘对这位“他”一见钟情。这个一见钟情,便生出了歌舞伎的情,也生出了歌舞伎的恶,更生出了歌舞伎日后的血色黄昏。

这样看,最初的歌舞伎是女扮男装,但后来是男扮女装。这个颠倒,则是日本人心象的一个颠倒,更是日本美的一个颠倒。阿国从巫女到俗女的过程,也就定格了歌舞伎的俗性性格,与能剧的圣性性格区别有加了。笔者以为,这就是阿国起源说的最大意义:从忧世到浮世的喜悦与狂欢,从贵族到平民的白雪与疏钟。可能也正是在这个意义上,明治时代作家坪内逍遥在一九一八年著文《歌舞伎剧的彻底研究》中说,这个世界上的艺术如果有三头怪兽的话,那么歌舞伎便是。三头怪兽是指头部为狮子,身段为山羊,后脚部为龙。狮子、山羊、龙,三者混合而成的一头怪物,就是日本传统艺能的歌舞伎。这表明了歌舞伎的特异性和杂种性。

《心中天网岛》歌舞伎模型

若寻求这种特异性和杂种性的由来,可追溯至日本文明。何谓日本文明?笔者以为就其质地而言是女人文明。你看,天皇家的先祖天照大神是女人,邪马台国王是女王,伊势神宫的斋主是未婚皇女,天皇史上两度的女帝世纪,平安女流书写王朝文学,江户时代的大奥(后宫)主导幕府。《日本书纪》里的日本武尊,装扮女身征伐熊袭。中世的牛若丸(源义经)装扮女身“稚儿”与辩庆格斗等,都是女人文明贯穿日本历史的一个心荡神驰。尽管日本有阳刚的武士文化,但即便是带刀武士,也被歌舞伎倒错成女人身了。因为日本巫女,绝非是西洋的巫婆。日本学者三桥顺子早在二○○八年出版的《女装与日本人》(讲谈社),就是佐证日本是女人文明的一本好书。女人文明,阴湿当然是其主要诉求。所以日本人还是怀念蜡烛或油灯时代的歌舞伎,幽暗、阴翳,更显旦角美。

三、开出“恋之花”

歌舞伎与恋。

恶之花的另一面,必然是恋之花。

一面是恶的歌舞伎,一面是恋的歌舞伎。

梅寿菊五郎,这位罕见的美男子,曾在演剧后台一边照镜子一边大叫:我怎么长得这么美呢?!以至于江户时代的歌舞伎剧本家默阿弥讲了这么一个故事:年轻时,梅寿菊五郎喜欢上了一位大名家的女儿,便在侍从的带领下偷偷地进入女孩卧室,但女孩坚决不从。梅寿菊五郎只好起身说:“那好吧。我走啦。”就在这瞬间,女孩看清了眼前这位男子的相貌,便大叫:“别走!”

当时江户两大“心中”(情死)事件,都被搬上了歌舞伎的舞台。一个是发生于一七○三年的曾根崎“心中”事件。大阪堂岛新天地满屋的游女阿初,与内本町酱油平野屋店员德兵卫,在梅田曾根崎的露天神社双双殉情。现在该神社境内还置有阿初和德兵卫的铜像。事件发生一个月后,被脚本家近松门左卫门改编成舞台剧。另一个是发生于一七二○年的“心中”事件,大阪天满纸屋的治兵卫与游女小春双双殉情。近松门左卫门根据这一事件,又写出《心中天网岛》并连续公演。

这里的图式是,游女,真心爱上游女的男,赎身需要大笔钱,为了金钱而性情大变的友人,背叛妻女的痛苦,夫君所不知的娇妻与游女间的情义,以死求冥界之恋的游女,为无果之恋以殉情画上句号的男人,双双“无理心中”的凄美。

尽管这种爱上游女的色恋,缺乏伦理的高度且带有单孤的露水之缘和一夜之欢,但本质上则更具有江户“粹”的风流状态:不可多得性和如胶似漆性。因此更容易在结局上走向“心中”,更容易开出“恋之花”,从而给人很物哀、很凄惨、很无奈、很冷寂的阴湿美。如同飘零的樱花瓣,在路边,在河面,在人走过的身后,香消玉殒。全然没有“犹吹花片作红声”的逆袭。这种色恋,在精神层面上可以是一边听着三味线的钝缓之音,一边沉湎于凄美死的幻觉中。于是在恋与命中,他们选择消失自己的生命。而选择消失自己的生命,则是为了把恋设定成一种預期的归结。虽然他们一开始的火花点并不是恋,而只是为了肯定自己是一位合格的“色恋修行者”。这里的“合格”在于强调怎样在追求感官享乐的同时,又不失人的温情和气质。这种在某种程度上剥离“恋”的人伦色彩,美化官能的不可收拾性,才是导致情死悲剧性的一个结果,这就具有了广泛的宗教意味。如果用歌舞伎形式加以表现,更具艺术的震撼力。而歌舞伎演员在当时则成了町人社会的无冕之王。多少武家妻女趋之若鹜,用私奔与殉情来体验真情实意的一颦一笑,热血沸腾地用肉身预言一个不再劝善罚恶的美的王国。

当时发生在江户的两大“心中”事件,也再次表明江户时代的游女阿古木与平安时代的六条妃子,为同一角色在不同时代的投射。或者说前者是后者的变身与转世。虽然前者是江户时代的平民,后者是平安时代的贵族。但平民与贵族,都在恋的张力下,胚胎成了江户时代独有的町人文化。一如铃木春信画出了《青楼美人》,喜多川歌麿画出了《青楼十二时》。虽然恋本身绝不是教化机构,但确实又具有了超乎其上的功用。这也一如歌舞伎。

歌舞伎《东海道四谷怪谈》剧照

传说中,人死后居住的世界叫阴间,也叫冥界。日本人讲阴间是净土,人无论善恶,横死好死,皆往彼世的净土。中国人讲生死有命,阴间是现世的延伸,因为是现世的延伸,就必须避免横死。这种生死观表现在戏剧中:日本歌舞伎里,男女终归有惨烈的死;中国戏剧里,即便是节女投河,也要抢救到自然死,因为横死、惨烈死是不行的。《日本灵异记》里记载:两老人未能认出眼前的姑娘。但母亲仍慈颜问道:“姑娘,你从哪里来?”“我是衣女,刚从阴间回来。娘,我是您的女儿呀。死了一回,又醒来了,换了一副新的身子回来了。”你看,死者又复活了。戏剧《窦娥冤》,窦娥的血已飞溅,头已落地,应该以惨烈而结束了吧,但在最后的压轴戏里,写窦娥的鬼魂如何申诉,做了大官的父亲如何为女儿昭雪,坏人如何受到惩治。对比来看,歌舞伎像一只被雨雾濡湿的白净手臂,抚摸起来给人如白桦木的感觉,寒冷有加。

四、与灵界交流的自在性

歌舞伎与幽灵。

幽灵在日本主要指向“死者的灵魂”。如日本幽灵研究家诹访春雄就持这样的观点。这里的难点在于,活人为什么要关注死者的灵魂?或者换言之,死者的灵魂与活人有关吗?原来,面对死者,活着的人有一种无意识的心理上的避忌。由于避忌死,活着的人就在俗世的情感上生出众生相。从幽灵到怨灵到镇魂,这是日本人的一般思路。从情感装置上来看,人的敬畏是从恐惧中生出的。这就导出“生者之幸取决于死者之福”的日式幽灵观。这里幽灵与活人之间,就有一种义务和责任的连带。所以,死者之墓,要与家居相连;所以,神社寺院,要与日常相连;所以,盂兰盆节,要放假归乡;所以,夏季花火大会,要满员观看。虽然其形式表现为嬉闹欢笑,表现为一抹魅影,但其本质则是善待幽灵的一种形而上。企图将幽灵与生一体化,但在观念的深层,还是潜在了摄人心魂的理性恐惧。既恐怖又凄美。这就是歌舞伎的幽灵吧,像夏日月黑之夜,更像冬日潇潇寒风。

女形坂东玉三郎

幽灵的微妙,还在于它是看不见的存在和听觉上的存在。看不见的存在何以是听觉上的存在?听觉上若能存在,那就能可视。但日本幽灵就显现出观念和逻辑的“怪”。因为只有观念上逻辑上的“怪”,才能生出日常的“恐”。有了日常的“恐”,那么艺术再编后搬上舞台,视觉化后的幽灵,就展现其久隐的身姿。日本室町时代诞生的能乐幽灵,是最早让观客看到幽灵身姿的剧目,故谓划时代。而歌舞伎开始表演幽灵,则从一八○四年的《天竺德兵卫韩噺》为其先河。由于观客非常喜欢,歌舞伎幽灵也就大流行。著名的有《彩入御伽艸》里的小幡小平次,《累渊扨其后》里的阿累,《东海道四谷怪谈》里的阿岩等。

日本戏剧研究家河竹繁俊在《概说日本演剧史》(岩波书店1966年)中,将莎士比亚的史剧《理查三世》与鹤屋南北的歌舞伎《东海道四谷怪谈》做比较研究,发现两者登场的幽灵,有其鲜明的不同。《理查三世》里的幽灵,并不直接作祟于理查三世,也没有对其诅咒杀人的动机。而《东海道四谷怪谈》里的幽灵,则直接作祟于伊右卫门,并对其有诅咒杀人的动机。《东海道四谷怪谈》在一八二五年首次上演,讲述浪人伊右卫门想借续弦出人头地,为此杀了妻子阿岩,结果被阿岩的幽灵纠缠复仇的物语。可见同为幽灵,正如谷崎润一郎所说,日本人在“空想中也常常含蓄着漆黑的幽暗,而西方人甚至将幽灵也视为玻璃般的透明”。因为透明,它不想与生者纠缠;因为幽暗,它只能与生者纠缠。这是否就是同为幽灵,在东洋与西洋的不同?

写剧本的是男人,演女人的是男人。究极的男人社会创造了歌舞伎的幽靈女。毫无疑问,这是日本歌舞伎引人的魔力所在。《东海道四谷怪谈》中幽灵女阿岩的扮演者是尾上菊五郎,《播州皿屋铺》中幽灵女阿菊的扮演者是尾上松助。尾上菊五郎与尾上松助,他们是幽灵女中的幽灵男。这对父子俩超越了生物学上的男女界限,属于不可思议的歌舞伎演员。所以他们扮演的幽灵女,既不是女性的,也不是男性的,而属两性兼具。歌舞伎里的幽灵怪谈,基本是以男人为中心的视点量产幽灵女。但这个幽灵女因为是男身女装,所以超越了日常,成功地再现了非日常。而且,幽灵化后的“女人”这个异类符号,在男人的演绎下,使得男女观客有了这是虚拟的世界、观念的世界这个认知。用这种认知静观歌舞伎幽灵女,生出的是幻灭—恐怖的终结者的心情。代表日本近世三大幽灵的阿累、阿菊、阿岩,表明幽灵女在日本的无所不在。而铃木光司《午夜凶铃》里的贞子,就是阿岩幽灵女的现代版。与《哈利·波特》中多有幽灵男不同,日本幽灵女多。这或许与日本人视女人为巫女的化身有关。她们与灵界交流的自在性,作为亡灵出现的机会,本能地就在男人之上。

五、偷情生下的私生子

歌舞伎与女形。

静谧。能听得清绉绸的窸窣作响。依稀可见,那握着衣襟一角的指尖,如细笋般洁白。从手腕到指尖,微妙的手部细动,如韵律般流畅。

你可能不知道,这就是歌舞伎里男扮女装的“女形”(旦角)象。如果说气色是歌舞伎的内核,那么在触碰这个暗褐色的带有烦恼的原初之核的时候,女形的生命才真正开始。歌舞伎优秀的女形演员们,都是被煎熬过的和被过滤过的人间气色,走向天然化的秀色可餐。歌舞伎在其历史的长河中,有多少夭折的女形,令吾心常戚。

幕末的五代濑川菊之丞,明治的三代泽村田之助,大正的三代尾上菊次郎,昭和的五代中村福助,战后的四代中村时藏。他们基本都是在极短时间内起爆绝顶的早熟天才。这么年轻的死,带来的是歌舞伎中不可撼动的“幼神”信仰的隆盛。这种隆盛的可视图式是,“幼神”雪白胸脯上浅露玫瑰色乳头,而年老的寺男,无言地伫立一隅。晚霞辉映着纷乱的白发,澄澈的黑眼珠,镶上了一点朱红。

日本东京银座的歌舞伎座

“幼神”的退场,必定会有更强的“幼神”登场。菊之丞之后的八代岩井半四郎,田之助之后的五代中村歌右卫门,福助之后的六代中村歌右卫门。他们承袭着对死去“幼神”的期待,在疏竹掩映的草庵,造型出一个更为亮眼的白颈红唇的女形世界。这个感觉,能听到京都冬夜的钟声。

近松门左卫门的《曾根崎心中》里,扮演阿初的是中村扇雀。日本人说这种神秘美是难以忘怀的。阿初/德兵卫。中村扇雀/德兵卫。观客当然将中村扇雀视为男人。但这个男人现在是女人的化身。后领空开,从脊背到肩头,观客窥视到了一把张开的白净的纸扇。这个矛盾这个心结就是“女形”的魅力,当然也是歌舞伎的魅力。观客相信阿初是女的,但同时又提醒自己阿初非女。歌舞伎能延续数百年,其奥秘恐怕也在这“是女非女”的梦幻里。如果给“女形”下定义,可否这样比喻:幻觉与现实,偷情生下的私生子就是女形。

日本的人间国宝坂东玉三郎。脸部、颈部、手腕、指尖,裸露在服饰外的肉体,极端地少。肌肤的色泽,散发出自内而外的粉团玉珠般的光泽,宛如来自天外。用摄影家筱山纪信的话说,玉三郎身上有一种被净化了的气质,有一种闪光的东西,让他深感女性能量的巨大。于是,玉三郎进入了他的镜头。显然,在观客中也有人被女形美诱惑的。但不可思议的是这种诱惑,有时又会在一种释怀中化解成一声叹息:哦,他也是男儿身。是的,在化妆室内脱去衣裳裸露身体,这个身子是纤弱的,无阳刚之力的,脸上涂满白粉,只是那一抹口红还具有肉感的吸引力。那么问题是,这样的女人你还要继续窥视吗?你还要继续暗恋吗?

这就令人想起三岛由纪夫的小说《旦角》。毫无疑问,增山是要继续窥视佐野川万菊,是要继续暗恋佐野川万菊的。万菊在歌舞伎里扮演女形身。三岛说他如一道魔影,会一闪而过;说他具有能把一切人的感情,用女性的表现进行过滤的才能。无疑这来自万菊的肉体力量,同时又是一种超越万菊肉体的力量。这种力量“好比一种特殊的纤巧的乐器发出的音色,并非在普通乐器上配上弱音器所能获得,并非光凭胡乱模仿女人就能达到”。

中村哲郎是日本著名的歌舞伎评论家。他在二○一一年出版了《花与形》(朝日新闻出版)评论集。开篇就是经典评论文《玉三郎的浪漫》。玉三郎的养父是守田勘弥。一九三二年,十六岁的歌右卫门与二十五岁的勘弥共演《阿俊传兵卫》,使得勘弥恋上了扮演女形的歌右卫门。在勘弥的眼神里,总有挥之不去的“指如竹笋尖”的女形面影。他将这具面影,坚实地投放在了玉三郎的身上。是这位养父,给了玉三郎另一套生理机制。为此,评论家中村哲郎这样概述道:

歌右卫门在预感毁灭的同时不信毁灭,玉三郎则是站立在毁灭之上追求毁灭;歌右卫门是再生过去的女形,玉三郎是在未来将梦幻秩序化的女形;歌右卫门背负着夕阳的映照,玉三郎眺望着夕阳的映照;歌右卫门是喘息,玉三郎是等待。

六、既阴湿也洒然

歌舞伎与残酷美。

从研究歌舞伎的角度看,三岛由纪夫的切腹自杀,实际上是在演绎歌舞伎中的一个哲学概念:绚烂至极的残酷美。因为三岛说过,柔弱的本性几乎不可能完成伟大的善,也不可能完成伟大的恶。一刀成神,既恶也善,既残酷也绚烂,既阴湿也洒然。

确实,歌舞伎里有很多残忍杀人残酷拷问的场面。演绎残忍性是取乐还是悦美?当然,杀人或拷问的场面出现在戏剧舞台上,也绝非日本所仅有。古希腊的悲剧、莎士比亚的戏剧,还有以战争为素材的演剧等,在这方面都有不俗的表现。但是日本歌舞伎里的杀人或拷问场景,则具有日本式的异样性和诡秘性。如一九五七年九月上演的歌舞伎《朝颜日记》,有大井川的一个场面。为了让盲人主君朝颜的眼睛能睁开,作为家来的德右卫门自己切腹,用其人血伴药物给主君服用。家来为了主君去死,是否具有美德?这还不是问题的要害,要害是人血。用切腹后的人血,混合在药里让主君服用,显然这是既野蛮又残忍的风习。但歌舞伎对这个要素还是要加以表现。在歌舞伎名剧《与话情浮名横节》里,也有用人血混合制药的情节。表明那时的日本人,总是将有生命力的血,混合于无生命力的观念里。在美还是不美的恍惚迷漫中,这个要素权当美的要素了。对此有日本学者问:歌舞伎存在的价值还有吗?对此,歌舞伎界的回复是:有。

还有被刀割的与三郎。这是著名歌舞伎《玄治店》里的人物。“恋情就是复仇”,是这位英俊潇洒的男儿口头禅。他的身上有四十三处自残刀痕。虽然由于穿着和服不能看清全部,但脸上和手足都是X形的刀伤,血肉模糊。这是脚本家濑川如皋的计算还是导演的处理?不清楚。但自残成这个样子就逆袭为被爱的对象?但是与三郎看中的女人阿富,最后还是逃走了。而《女杀油地狱》则更是将极端的残酷搬上了歌舞伎舞台。这是近松门左卫门的作品。一七二一年七月在大阪竹本座上演,取材于当年五月四日发生的真人真事。乳母阿吉被自家公子与兵卫残酷杀死。剧目的一个“油”字被想定成人血,汩汩而流的人血。这个剧目战后也在上演。中村歌右卫门扮演阿吉,中村堪三郎扮演与兵卫。而歌舞伎《夏祭浪花鉴》里有“砍杀义平次”的场面。舞台的背景是三味线悠远钝缓的音声,祭祀神舆熙攘而过,昏黄灯笼高高举起的视觉效果。显然,这一样式化的场景意义远远超越了单纯的酷杀。手中翻转的寒光刀刃,光着上身的怒目圆睁,给予观客战栗与快感。

尊儒尚礼的江户时代,光天化日之下上演残酷杀人。这里生出的一个思考:如果能剧为圣的话,那么歌舞伎为俗。坂东玉三郎极端的女形美,杀阿吉极端的残酷美。两个美同时交织于歌舞伎,除了不可思议还是不可思议。这就是圣血之力与俗血之魔,在纠葛厮缠后诞生的一个怪胎—歌舞伎。歌舞伎改良运动倡导者外山正一,曾在《演剧改良论私考》里写道:在十字形切腹的七颠八倒中,肠子拉出来扔出去的演技,最不适合上等社会的演剧。这是他对江户时代歌舞伎提出的一个批评。但问题是江户时代就是切腹的时代,就是情死的时代,就是义理杀人的时代。这是现实的反映,观客也是现实地关照自己,对此并不感到吃惊。

市川海老藏与自己的一儿一女共演

残酷的歌舞伎,在骄奢华靡之间带有杀伐的蛮风,有重果敢的气象,有重凄艳的感觉。这个气象,这个感觉,肯定就是歌舞伎的而不可能是能剧的,更不可能是人形净玻璃的。这就是日本美,一旦阳刚,便很残酷的一个华丽与阴湿的透点。这就如同恋之极致,乃忍恋也。山本常朝的《叶隐》大书,观念地看就是歌舞伎的浓缩版。

可能正由此故,二○○五年,歌舞伎被联合国教科文组织认定为“人类口头和非物质遗产代表作”。二○○八年,歌舞伎被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。因为即便从物语消费的角度来看,歌舞伎通过演技、表情、化妆等的拼接,构成了独特的叙事内容,恰如一种蒙太奇的表现形式。虽然谈不上宏大叙事,但也是东洋人玩起天地大舞台,舞台小天地的幽玄境界犹如白净中总含有微薄的阴翳。这方面的典型就是歌舞伎名剧目《国性爷合战》,以郑成功为原型的物语。在江户时代博得大人气,连续上演了十七个月。其中最有名的场面就是“红流”。和藤内的姐姐锦详嫁给了驻守狮子城的甘辉武将。于是和藤内拜托姐姐说服甘辉。如果成功了就往河里撒白粉,失败了就撒红粉。结果,河水被染成鲜红。表明姐姐的说服失败。和藤内闯进甘辉的住所,可是等着他的,却是胸口深插尖刀的姐姐。原来河里流淌的是姐姐的鲜血,她欲饮剑感化甘辉。唐士的父亲,扶桑的母亲,中日混血的和藤内。这样看,歌舞伎有时也一如盲琴师的三味线,那鳞光闪闪的《残月》曲,足令人迷醉。

七、谁更有可能?

丽禾与爱子。

丽禾是谁?

她是著名歌舞伎演员市川海老藏的长女,今年九岁。

爱子是谁?

她是德仁天皇的长女,今年二十岁。

日本歌舞伎界有禁制,女人不可登台表演。男人身演艺女人身,这个“家规”至今已有四百年了。不过,丽禾的父亲海老藏,他有底气破这个四百年的“家规”。他直言最大的一个心愿,就是让长女成为歌舞伎演员。作为前奏动作,二○一九年八岁的丽禾正式继承自家日本舞蹈门派“市川流”的名号,成为门下第四代“市川牡丹”。这里的问号是:丽禾最终能成为歌舞伎演员吗?日本人能接受这个破弃传统的改革吗?歌舞伎从此会萎会蔫吗?女人身还原女人,也能有“暗黑处的黄水仙”(三岛由纪夫语)的情与色吗?非常恼人也非常忧虑。

日本天皇家也有禁制,女性无缘皇位的继承。现行《皇室典范》作为“家规”规定,继承者只限“男系男子”。但随着老天皇明仁的退位,一个之前不太尖锐的问题越发尖锐地显现出来:未来的天皇是爱子还是悠仁?如果是爱子的话,那么女性天皇的复活是否就是原先女帝史的复活?如果是悠仁的话,那么皇室后继断绝的话题又被重新提出。爱子成为未来天皇的呼声,最近随着议论的展开也就越发高涨。其实,日本人的一個心结,是对爱子的期待。女性天皇的诞生,对应着歌舞伎里的“女形”,怎么看都是一个异格审美,别样风情的日照与月色。

那么,问题来了。丽禾与爱子,谁更有可能?

是丽禾成为歌舞伎演员的可能性大,还是爱子成为天皇的可能性大?

日本的女人文明,遭遇了未曾有过的终极问题。

看到蜡烛在夜半渐渐熬尽,心里不免凄楚。只有一个办法,快把蜡烛收拾了吧。