限制与阐发:叙事内聚焦下的中国第四代导演

王飞翔

(山西师范大学戏剧与影视学院,山西临汾041000)

内聚焦概念来源于文学,是聚焦概念的一部分。当叙事学作为方法,引入到电影学中,形成电影叙事学,聚焦概念也自然地作为研究电影的新视角广泛传播。刘云舟的作品《电影叙事学研究》系统地介绍了电影叙事学的结构分类、概念阐释等基础事项,申丹、王丽亚合著的《西方叙事学:经典与后经典》也同样涉及叙事的跨媒介表达。至今,电影叙事学形成了一套严谨的研究方法以及适用范围。聚焦作为叙事学研究的核心概念,体现在电影叙事学中,电影作为一种将物质复原的载体,相比文学来说在展现聚焦主体时具有较为清晰的线索,由于叙述载体的不同,文学需要对文字进行二度加工,进入人脑的想象,电影具有一定的直观性,观众在对影像内容加工的时候,这种直观性的特质为我们提供便利,更能够抓住“谁感知”与“谁看”的变化。热奈特在《叙事话语新叙事话语》中对于叙事人称问题写道:叙事作品中出现第一人称动词可以有两种十分不同的情况,语法对二者不加区别,叙述分析则应分辨清楚:一是叙述者把自己称作叙述者,如维吉尔写道:“Arma virumque cano(阿玛·维鲁姆克·卡诺)”一是叙述者和故事中的一个人物同为一人,如克鲁索写道:“1963年,我生于纽约”。[1]11所谓的“第一人称自叙明显是属于第二种,叙述者和故事层的人物身份重叠,在对故事文本进行叙述的时候,叙述者以“我”的身份介入情节,这种叙事情况也被热奈特称作为“同故事”。在中国第四代导演的作品中经常会出现第一人称自述的叙述方式,如张暖忻导演的《青春祭》、吴贻弓导演的《城南旧事》和吴天明导演的《人生》就是典型的叙述者以第一人称身份介入叙事的案例。所以,电影聚焦研究作为电影叙事研究的核心部分,本文期望可以引起更多学者对叙事视点问题的进一步重视,而且可以在国内中国第四代导演研究较为空白的前提下提供一些经验及借鉴。

一、 第一人称自述的话语模式

《城南旧事》以英子为叙事视点进行扩散,在第一人称自述的叙事策略去构建影像中的人物关系场域,这种叙事者参与对话的形态与人物网线的构建相呼应。在影像作品中,叙事聚焦是看待世界的另一种视线与角度位置,当导演要构建一个叙事宏大虚拟世界的时候,必然不可能将世界的原封原貌搬运到银幕媒介上,而是要选择性地艺术化处理,体现导演的谋略及思想。

饶曙光指出,“电影《城南旧事》在叙事语言上的另一特色是,继承了先辈们对诗的电影语言的探索成果”[2]393。在电影的刚开始的时候,画外音:“不思量,自难忘,半个多世界过去了,我是多么想念住在北京城南的那些景色和人物啊,而今或许已经物是人非了,可是,随着岁月的荡涤,在我,一个远方游子的心头,却日渐清晰起来,我所经历的大事也不算少了,可都被事件磨蚀了,然而这些童年的琐事,无论是酸的、甜的、苦的、辣的,却永久的刻印在我的心头……”这段以“我”为人称的画外音明晰地告诉我们,电影类似于一个自传文体进行叙述,而“我”必将于故事层的某个人物身份相重合,这种叙述方法不仅增加了观众的主体带入性,对银幕人物无意识的产生亲近,而且能够将导演自身情感进行有效地传达。英子作为一个儿童,通过语言系统进入社会集团,无论是主张“性善论”还是“性恶论”,人物都是需要被构建的,而孩童形象的选择将在一定程度上消解被构建的复杂性,对世界的认知过程也同样是简化的过滤,孩童纯净的视角去接触血缘、信仰、理性和德性,以原始的状态考量伦理立场更能够接近观众,与观众对话,导演对影像叙述者的选择同样是对自身理性意念的传达,实则是导演借助英子的视角去阐释他的思想。

根据申丹在《西方叙事学:经典与后经典》中描述:“固定式人物有限视角跟上帝般的全知视角不同,人物的视角会受到不同程度的限制,是一种‘有限’的视角”。[3]热奈特“聚焦三分法”中的“内聚焦”为银幕情感的实体化提供了场域,社会集团是一个大的共同体,生活在社会的个体都存在伦理关系,并且相互交织,当银幕影像传达的资料进入观众想象中,对于故事层中事件的道德判断随之进入观众的大脑系统。

《城南旧事》中英子和小偷的关系是复杂的,这种复杂体现在导演与叙述者以及观众之间对于“善”博弈,而限知视角促使了这场想象中的对话。故事中,小偷偷取钱财是为了支付他弟弟上学的费用,这个行为的因果关系是熟知在导演和观众的认知上的,但是英子却不知道眼前的男人是谁,在这种“限知视角”聚焦选择的作用下,导演向观众输送了小偷这个行为的“善恶观”。在伦理学理论中,利他主义是属于功利主义的,以幸福或者利益的最大化为目的,实现自己的快乐。小偷的行动实则是在表现功利主义与道德义务之间的矛盾,“道德要求我们做应该做的事,而按照功利主义的要求,我们应该做使功利最大化的事情”。[4]小偷抚养弟弟属于传统义务的要求,而义务的实现却是以破坏他者的幸福为手段,这是“不正当”的,因此,我们要对道德义务与利他主义进行区分。英子受制于视角的“有限性”,不知道这个男人是善的还是恶的,只是充当一双眼睛去观察整个事态的进展,伦理的思辨是导演留给观众的“课后题”。

当导演作为一个“全知者”的形象出现在荧幕的背后,对于作品内部情感的张扬起到了放大镜般的作用。在《城南旧事》描述乳母宋妈的组合段时,英子的视角是一个盲区,无法准确地捕捉到宋妈最后悲剧的结局,只能通过影像师在背后步步引导。宋妈悲剧性的源头是利他主义与德性之间形成的无法填补的沟壑,宋妈一切的行动都与享乐主义背道而驰,将远在故土的子嗣是她难以割舍的念想,女性的牺牲精神与中国传统的伦理纲常互为表里,在新文化运动中,倡导妇女解放与人性自由之间形成尖锐的矛盾,这种“病态化”妇德的显现正是人物悲剧性的来源。

二、 “自传式”的言说载体

张暖忻导演的《青春祭》主要讲述了汉族女知青来到傣族寨子里插队的故事。电影叙事聚焦集中在人物李纯上,以“我”为叙述人称展现了李纯在二十世纪六十年代被分派到偏远的傣寨,从单纯的身心到人性觉醒之间的过程。带有原始图腾印记的傣寨有着古朴、开放与团结的民风,李纯“闯入者”的身份与之格格不入,对傣寨少女身份的不认同以及对其行为的疑惑是李纯在影片开端部分的矛盾点,无法融入的青春正是以这种模态的心理逐渐显露出来。张暖忻导演在《〈青春祭〉导演阐述》一文中提道:“在傣文明(原始的、质朴的、符合人类天性的)和汉文明(现代的、含有虚构成分的,使人性扭曲的)之间的文化形态的冲突构成了李纯的悲剧。她愈是青春,愈是感受到青春在迷茫中逝去,在束缚着人们的观念中被埋葬”[5]。正是这份青春伤痕在导演与观众的情感世界中组建起共鸣的桥梁。

在聚焦层面上分析,电影的开头部分是典型的叙述者大于人物的零聚焦或者未聚焦类型,画外音与荧幕内的人物身份相重合,让观众对叙事内容有了初步的透析,了解电影的讲述是采用回忆体的叙述方式;到了故事的发展阶段,聚焦类型从零聚焦向内聚焦转变,此时的叙事者知道的内容等于故事中人物知道的,导演聚焦处理方式的目的一方面是让观众从全方位的信息掌握中抽离,对脑海中的“可能世界”进行独立的建构,这种建构只能依靠观众对银幕中的可知内容进行联想,才能对故事思想产生自主性的辨析;另一方面,从零聚焦向内聚焦的转变能够让人物在故事层中所有的行动有了选择的原因,这种原因是建立在影像中的人物处于当下情节的思考,而不是画外音“全知”的诉说。所以在聚焦层面的聚焦变化是导演对故事本身叙事特征的选择,这种选择不但增加了导演自身的情感传递渠道,又能让观众观看文本时不被限制在影像表层,对银幕内涵的阅读具有深层次的触碰。

在聚焦主体的问题上进行分析,此刻回忆式的叙事方式将聚焦主体找到一个贴切的载体——记忆主体。陈芳在其著作中提道:“记忆把(历时性)阶段化为(共时性)时期,把事件化为图景,不按时期和图景的顺序,而按它自己的顺序把二者排列起来”[6]123。在《青春祭》中,李纯在银幕中扮演的是记忆主体,将聚焦的目光集中在她身上,虽然叙事的时间是不稳定的、跳跃的,但是当观众习惯了身为记忆主体的感知方式之后,自身的空间感知能力自然的提高,跟随着故事中人物的时间跨度进行理性的判断,外在的记忆主体将不再向观众对于空间转换进行赘述。

当聚焦类型从零聚焦转向内聚焦的时候,聚焦的“限制性”就体现出来,故事层人物在事件中对信息的掌控是受限制的,也就是“限知视角”在场的体验,从全能全知的叙述视角转化为有限视角实质上就是导演对故事选择的结果,通过这种叙事技巧的使用,导演将个体生命体态抒发的容貌与情感一并展现出来。

电影中充斥着大量的旁白来解释画面内容,导演用这种方式来参与叙事的目的是什么呢?这种典型的“零聚焦”模式能否将导演的个人印痕依附在大量的旁白中呢?对于以上问题有两点可以阐释:第一,将画面内容叙事与画外音互为共谋,能够自然地建构了主人公与傣族寨子两者的二元对立的关系,表现出一种疏离的、陌生的相处模态。例如画面中,李纯看着傣族姑娘们与男人们互相挑逗,一种性的暗示溢出银幕,旁白说:“我们城里的姑娘也想挑逗,但我们不敢。”这一句话就能将城市与寨子进行对立起来,所指了文明与原始的冲突,文明指向现代,原始指向人性,但是这种原始部族却充满了纯粹的生命体态。在这种二元对立下,李纯所代表的城市文明被叙述到一个窘迫的地位,与周围的环境有着明显的格格不入。

第二,这种第一人称自叙的模式能够将导演的主观情绪直接带入影像中。1979年之后的中国第四代导演的优秀作品大部分对当下个体情感的深刻关注,而这种注视不在于集中对外部力量的描述,而个体在人性复归下的情感张扬。纪实主义拍摄手法加强了现实主义的内部驱动力,这种手法是新时期中国电影对电影本体的新认识,“它触发了、推动了我国电影工作者对电影特性思考。”[7]116例如,李纯因她的灰色上衣被定义为“丑陋”而不被带去去山上,第一人称说:“我从来没有想过,一个女孩子应该打扮自己。”画面聚焦在一朵荷花上,两者相连接就能延展出导演的思维印记,女人自古都是爱美的,既有“芙蓉不及美人妆,水殿风来珠翠香”,又有“俏丽若三春之桃,清素若九秋之菊”,而在当下,女人的个性被消解,关于“性”的题材在此时的电影史上是空白。导演通过第一人称自叙与画面中未绽放的荷花杂糅在一起,李纯即刻被符号化,从她的个体经验扩散到集体女性理应被释放的青春。寨子姑娘们淳朴的表现像一支催化剂将李纯被压抑的无意识通过刺激进入到意识中,从而将导演新时代的眼光定格在此,就像布朗教授所说,影片的叙事结构本身构成了一个司法审判。在《青春祭》中,影像内容是努力拥抱新时代的,全力去展现道德与情感,个体与集体的疏离与融通。

三、 “他者”叙述与书写回忆:《小街》的叙事方案

在中国第四代导演的整体谱系中,杨延晋是一个具有强烈先锋意识的导演。《小街》讲述了在二十世纪六七十年代,汽车司机小夏和姑娘小俞在偶然、短暂的交往中迸发出炽烈情感的故事。其中,性别奇观(易装)带来的“吸引力”以及影片中出现的多重叙境是整部电影的特色。但是我们不能忽略的是,电影讲述中人称的变化所带来的视觉聚焦模态以及因其产生的表意功能是导演杨延晋先锋意识的体现之处。

电影初时,3分29秒处,小夏走在一个街道上,画外音:“我是一个姑娘……我是一个姑娘,哥哥,我们一直在等你。”经过技术处理,带有迷幻特质的独白展示了小夏和这位姑娘的故事。在电影中,当小夏对着郑导演以第三人称的方式开始叙述他的回忆时,电影的第二重叙境以“讲故事”的方式开始进入观众视阈。“他”者叙述实则是自身的回忆,这种叙述毫无疑问是讲述者大于人物(零聚焦)的方式,当讲述者已知的信息量大于人物时,讲述者便操控着人物的行动,所有故事冲突和事态变化都是讲述者以第三人称的叙述方式统治着影像世界。当银幕内容进入到第二叙境(回忆)时,此时的视觉聚焦便从零聚焦转向内聚焦,这种聚焦方式指示着讲述者与人物处于相同的话语地位,甚至出现讲述者与人物合二为一的状况,那么故事的进程将会以稳定的方式进行演进。具体到影像资料中,两种不同的聚焦模式对电影的叙事结构有何影响呢?

首先,在《小街》第一重叙境中,小夏(叙述者)与郑导演(被述者)双方进行对剧本的探讨,剧本的内容就是小夏对过往经验的回忆。其中,在电影的开始部分,小夏以第三人称“他”讲述自己的故事,热奈特以“介入程度”来分析叙述者和人物的关系,“不介入是绝对的,介入则有程度之别,因此至少应在同故事类型中区分两个种类:一是叙述者为叙事的主人公;一是叙述者只起到次要作用,可是说始终扮演观察者和见证人的角色”[1]116。所以说,此时小夏的叙述是低程度的介入,虽然以回忆的方式叙述自己的过往经验,但是由于第三人称的因素使其对文本介入的热量温度较低,“他”者叙述拉开了观众与人物的距离,在这里能够起到两个作用:第一是能相对真实地讲述人物的行动。虽然观众的心理层面上已经接受了回忆中出现的人物与叙述者的身份相重叠,但是客观来讲,第三人称叙述比第一人称叙述在一定程度上消解了主观臆想成分,即使不能完全地代表真实,也能够顺其自然地加深故事的真实性。第二是让画面更亲切。当故事进行到中间部分时,“他”者叙述变成了第一人称自述,这种叙述人称的改变与电影初始部分直接用第一人称的叙述方式相比,能够让画面更加亲切,来源于影像内部的人物行动也更加具有情感的灌输。所以,在电影第一叙境中,无论是“他”者的叙述,还是第一人称的自我陈述,以“介入程度”为参考刻度,可以衡量出叙述者和被叙述者之间情感浓郁的变幻,这种零聚焦的陈述从“上帝”般的客观描摹到个体感情的突然迸发,互为关照的是电影中的第二叙境。

其次,第二重叙境展现的是小夏与小俞从误会到相爱的故事,叙述者化为荧幕中的人物,信息量的散发是平等的,叙事聚焦顺其自然地从零聚焦转向内聚焦。情感体验必然带有一些时代的印记,爱情在被压抑的空间内只能进行幻想。这种内聚焦的模式能够在电影中将人物行动指向未知和不稳定,观众无法得知人物下一步的动作,动作的后果,虽然人物行动的背后有着一个大影像师的控制,但是这种控制在大部分的回忆中被消解了,只留下小部分的第一人称叙述讲述者,所以观众只能按照时空顺序慢慢观看。这也是内聚焦本身带有价值的一种。

电影的结局是最值得探讨的部分,小夏和郑导演在商讨剧本结局的设置时,画面中出现了三种结局:一是小俞以郑导演身份出现在小夏的故事中;二是小俞经历了二十世纪六十年代,以上层社会的身份出现在小夏面前;三是小夏和小俞相遇在火车上,一起前往故乡去祭奠母亲。影片以三种结局的方式来讲述何为叙述者的“不可靠性”,“不可靠叙事”是由布思在《小说修辞学》中率先提出的,他认为应该以作品的规范程度来参照叙述是否可靠。申丹在《西方叙事学:经典与后经典》中提道:“将隐含作者的规范最为判断不可靠叙述的标准,有利于我们发现一个作品作为一个艺术整体的基本特征以及主导立场与叙述者之间的距离。”[3]82所以,在电影《小街》中,这种叙事的“不可靠性”是一种导演对自身精神世界影像化的延伸,三种不同的结局表征着导演对故事内容把控的不稳定和立场的不坚定。当叙事聚焦在每一个结局的时候,故事的真实性被缓慢地消解,观众对荧幕内容产生不信任,恰恰这种心理的不信任决定了导演银幕思想的策略。《小街》通过结局的处理能够将这种情绪进行放大,进入到观众脑海中的想象。不得不说,这种开放式结局实则是电影语言现代化带来的叙事手法多元化的直接结果,电影内容作为时代进步的表征强化了导演的叙事方式与节奏。

四、 视点流动中的多重内聚焦——《巴山夜雨》的叙事法则

中国第四代导演是电影语言实现跨越的一代,改革开放后启蒙的一代。虽然第四代处于代际导演中的尴尬位置,对二十世纪六十年代的历史有关注但力度不足,关注现代进程但无法割舍传统文明,游荡在诗意的人文关怀中。就电影叙事而言,中国第四代导演的叙事策略有别于第三代的“英雄主义”叙事,转向拥抱个体的生命经验,叙事手法更是多样。由吴永刚与吴贻弓联合导演的作品《巴山夜雨》是多重内聚焦的叙事策略的典范,作品体现出导演对具有实验精神叙事手段的探索。

《巴山夜雨》讲述了在二十世纪六十年代时期,一艘开往武汉的轮船中押解着诗人秋石,在这艘船的三等舱里,有卖身还债的农村姑娘杏花,心直口快的女教师,精神敏感的京剧老艺术家关盛轩,不远万里来祭奠儿子的农村大娘,玩世不恭的宋敏生,奉命看守秋石的刘文英和李彦,无家可归的小女孩,九个萍水相逢的人开启了一段旅程。

舱内的九个人有着不同的人生经验,每个人在电影中都带有叙事的功能,这也是多重内聚焦存在的决定性基础。在电影的刚开始,故事中的人物就显露出带有强烈矛盾的背景往事:杏花由于家庭贫困,被迫卖身还债,离开恋人与家乡,哀怨愁苦地坐在床上发呆;宋敏生原来的身份特殊,与秋石发生过矛盾,现在作为一个“帮助者”的身份出现在秋石面前;刘文英和李彦是国家意识形态的代言人,;京剧老艺术家关盛轩则表现出敏感心理;每年都在这段时间来祭奠儿子的农村大娘;劝人避免祸从口出,而自己却因祸从口出而被辞职的女教师;偷偷跑到船上来找父亲的小女孩儿。这些人物都带着强烈的个人印记,参与到叙事中每个人物都生产出各异的符号价值,所以,导演将众人以多重内聚焦的方式嵌入故事层必然能够带来其“在场”所指的功能——人物性格的深入挖掘以及批判现实主义的驱动力。

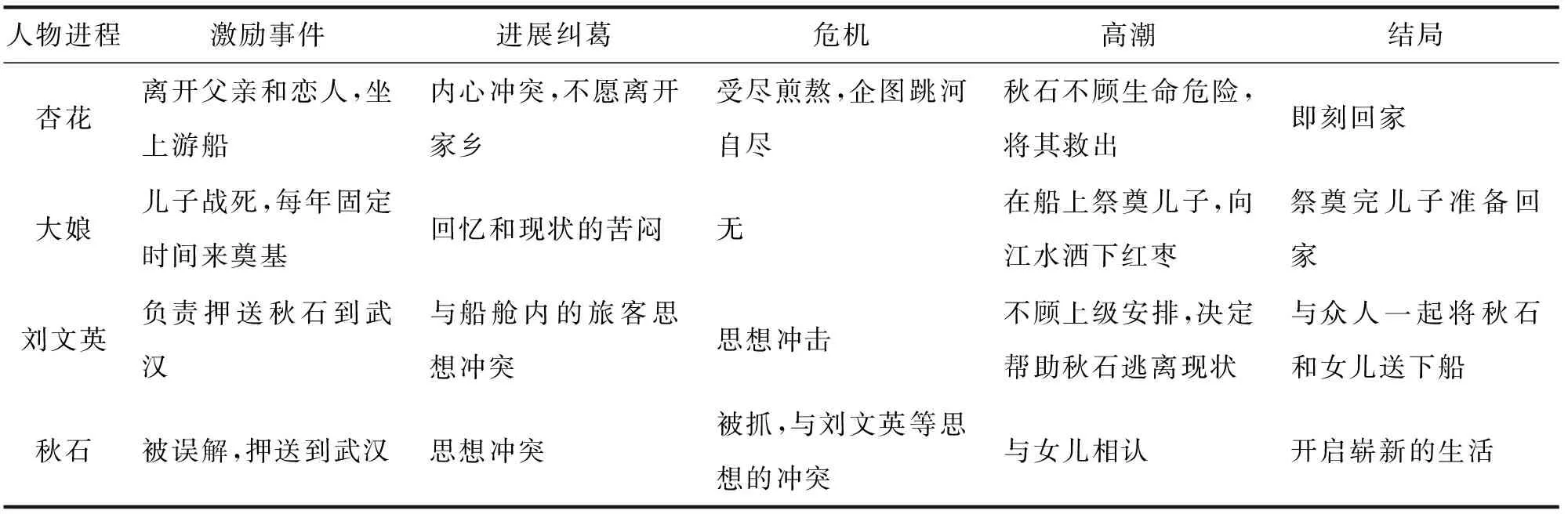

在罗伯特·麦基的著作《故事》是分析整合经典好莱坞的剧作模式,人物的性格是经过一系列的矛盾冲突而有层次的显露出来,冲突越大,人物性格突出就越明显,当面临越来越强大的矛盾时,人物将经历一个个无法回归的点,其性格就会变得愈发充盈,观众理解一部电影深刻内核的基础就是典型人物性格的完美塑造,所以在矛盾冲突层面上,多重内聚焦的作用就比普通平铺叙事更加明显,观众的目光随着被聚焦的角色进入到他们所构建的一系列的事件,首先在一方面,被叙述的事件是完整的,都是存在着激励事件——进展纠葛——危机——高潮——结尾,这种以严格的故事发展脉络来讲述角色的行动,能够体现出均匀的人物荧幕时间,随着时间的不断推移,人物形象的模型慢慢变得有血有肉。

如下表1,电影中的主要任务及辅助性功能人物都存在着完整的故事叙事脉络,在多重内聚焦的作用下,每个人物的性格呈现出流动、完整的发展方式,同样能体现出多重内聚焦的特征——多个聚焦点对同一事件或理念的集中论述。《巴山夜雨》是对二十世纪六七十年代的重思,所以说船舱内的众人都带有那个时代特征的信息,九个人的年龄分布——孩童、青年、中年、老年,作为一个完整的年龄层段,实则隐喻的是整个社会族群,那么导演是如何运用各种人物的功能去挖掘人物性格,分析个体生命经验的呢?

表1 人物行动流程表

上述过的杏花在向舱内萍水相逢的人们讲述她的经历的时候,女教师说:“旧社会的事儿又回来了。”个性的解放通过这种内聚焦的关注在影像中体现出来,这句话明显不是针对杏花一人的遭遇而感慨出来。人性解放的方式以这种多元化的方式另类表现出来,相比较于《罗生门》,同样是经过内聚焦的叙事方式叙述一个真相,从每个人的言说中提取可用的信息,组合成一个完整的叙事脉络,继而完成对整个文本背后散发出来的内涵进行解码。《巴山夜雨》就是以人性复归为出发点,面对不同人物的独特经历,以新时代的眼光去观看必然能够折射出个体在新旧时期的过渡中对未来的憧憬与希望。就如饶曙光所述,“这一时期伤痕电影在主题上并未显现出强烈的反思性,它们主要呈现主人公在遭受磨难之时,仍相信光明和温暖的到来,也坚信社会秩序和伦理道德的重新归位”[8]63。

祭奠儿子的大娘的表现个体生存状态更为明显,区别于之前代际导演,中国第四代导演的人文关怀贯穿着整个发展脉络,体现出他们人文关怀的艺术传统——以小见大、借景抒情,他们将视觉聚焦于时代中的个体,通过个人际遇完成对当下社会,抑或是个人情感经验的书写。《巴山夜雨》通过聚焦于大娘的人物前史以及当下动作的推进,将“慈母”的形象坐落在观众的想象中,这种塑造不但完成了对历史的反思,而且深刻地刻画出人性的温柔敦厚与女性的坚韧固守。

影片对刘文英人物形象的塑造更是能体现出导演的反思现实与深化情感的思维。刘文英的形象如同僵化的机器人。在阿尔图塞的意识形态公式中,意识形态是“一套既存的表象(根据具体情况,可以是形象、神话、观点或概念)系统(有它自己的逻辑和原则),并在一个特定的社会中具有历史的作用”。“个人对于他们生存的真实状态的想象性关系的表现”[9]6。根据阿尔图塞的理论,刘文英对于自身所处的社会环境进行无意识地接受,与意识形态建立了一层想象性关系,而这层关系就成为她生活、工作的指示性信号,进而服从于意识形态的一切指令。然而,电影人性复归的一面正是体现在刘文英人物形象的反转之时,当电影聚焦于刘文英对自身问题的深刻认识后,展现出了人性光辉的一面,前后性格的反差是导演关注个体情感经验转变的过程,而人性从缺失到完整则是影像蕴藏的内涵。

此外,秋石的视角是作为“观察者”的作用服务于不断流动的他者视角,在观察周围人对当时异质化社会反应的同时,他者的反应越激烈,秋石的苦闷就能更加深刻。多重的内聚焦在功能层次上附加在秋石身上,形成了一种“量变”的积累到“质变”的迸发,从而牵连于观众的感知层面,多个人物的形象特质不会显得纷乱,而是有条不紊地在各自负责的区域内完成叙事目的。

综上所述,电影叙事学发展至今已经有了一个健全的体系。其中,聚焦理论通过电影叙事视点的变幻,让观众在观影过程中捕捉隐含作者的痕迹,在一定程度上加深对电影的解读。中国第四代导演是承前启后的一代,在对历史反思的同时,将目光转移到社会中普通人身上,凭借着“被误读”的巴赞电影理论,将独特地纪实性画面搬到荧幕上,在新的社会语境下,完成对自身人生哲学的书写。正是赵卫防所说:“自第四代导演开始,社会文化语境和个体意识的觉醒,为艺术电影提供了适合萌发的契机,而第四代呈现出的直接写意性,促发了中国艺术电影的兴盛。”[10]通过内聚焦的限制作用,我们能够建立起一种观看中国第四代导演电影的新视角,无论是人称的变化还是电影视点的流动,而这正式正是1980年代电影现代化建设进程的体现。

结语

中国第四代导演的发声起源于改革开放后的巨大社会革新与电影语言现代化的交界点上,作为承前启后的一代,他们要担起电影艺术变革的责任,在叙事策略、影像表达与情感显现上,突破了以往的僵化叙事特征,转向对人的深处情感的温柔表达,在对沉重历史诗化表达的方式上对于中国电影的伦理处境、家国梦想和民族书写上做出巨大贡献。