PDCA循环管理模式在降低基层医院普外科非计划再次手术的应用和效果*

刘 波 袁家天 王 成 张 毅 何 平

1 四川省成都市郫都区人民医院普外科 611730; 2 成都大学附属医院普外科

非计划再次手术(Unplanned Reoperation,URO)即患者在同一次住院期间,由于围手术期的各种原因导致原手术之后行计划之外的再次手术,其原因包括医源性和非医源性因素,如诊断、手术或特殊诊治操作、器械、护理、患者基础情况和疾病特点等。对非计划再次手术指标进行监测、管理和持续改进,降低发生率,才能进一步持续提高和改进医疗服务质量。PDCA循环管理模式是由质量管理专家戴明博士所提出的全面质量管理遵循的科学程序,具有标准化、程序化及科学化等优势,主要包括计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、处理(Act)这4个过程。本研究应用PDCA管理模式对样本医院(区县级三级乙等)普外科近三年非计划再次手术进行管理、持续改进及监测,效果良好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 对样本医院普外科2016年1月—2018年12月所有的手术病例资料进行回顾性分析。通过医院信息科查询期间所有患者同一次住院期间的手术频次,>2次则判断为重返手术的患者,筛选出患者的住院号、原手术名称、再次手术名称、手术日期及住院天数等信息,汇总至Excel表格,人工再次逐条核查每条手术信息以判定是否为非计划性再次手术。

1.2 分析现状并制定计划(Plan)

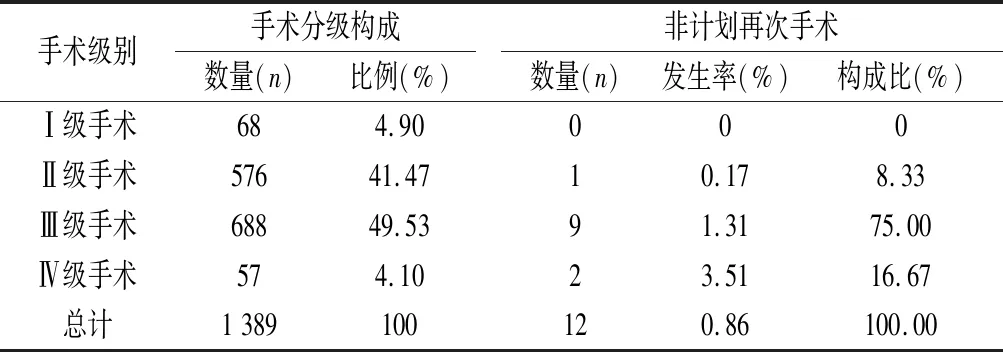

1.2.1 分析全年各级别手术及非计划再次手术的发生率和构成比:普外科2016年1—12月各级别手术的发生率和构成比,同期各级别手术中发生非计划再次手术的发生率和构成比,如表1所示。

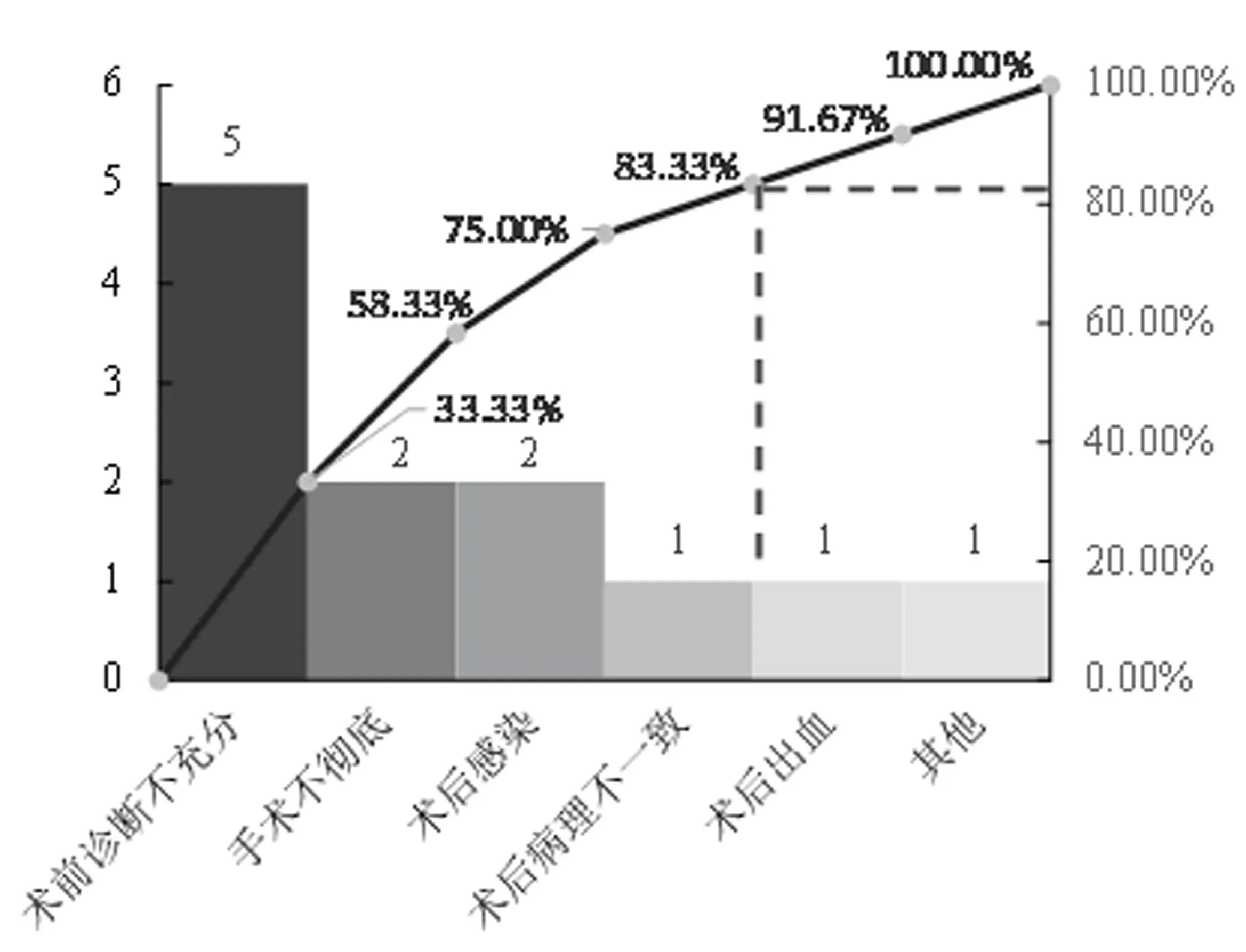

1.2.2 运用帕累托图分析导致非计划再次手术的主要原因:通过质量管理小组成员仔细分析12例非计划再次手术发生的直接原因,罗列每一例非计划再次手术发生的原因,计算其构成比,绘制帕累托图,并根据80∶20原则,找出构成比达80%的原因为主要原因,如图1所示。

表1 2016年各级别手术构成及各级别非计划再次手术发生情况

图1 帕累托图分析非计划再次手术发生的主要原因

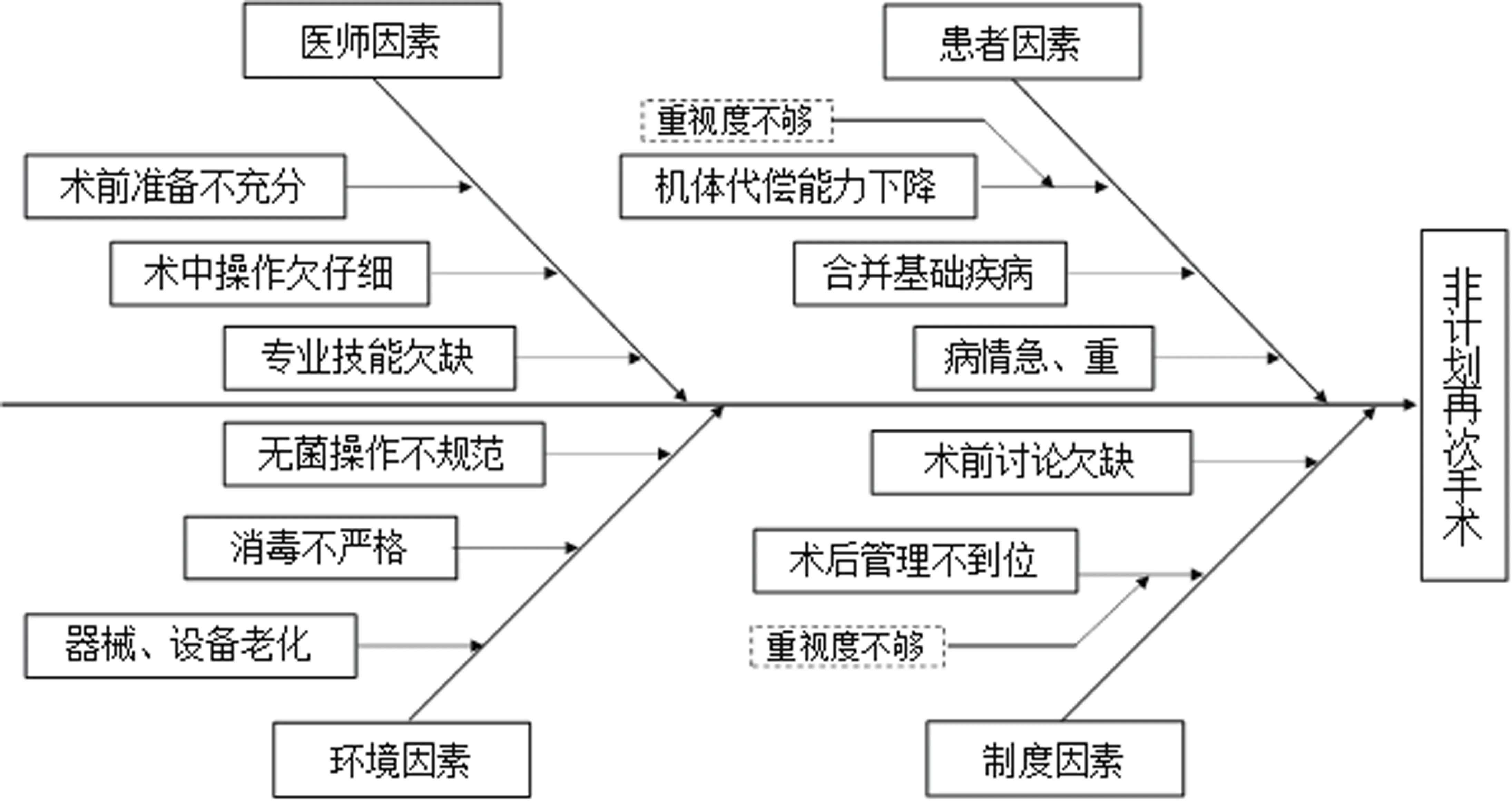

1.2.3 运用鱼骨图分析非计划再次手术的根本原因:非计划再次手术(URO)品管圈成员展开头脑风暴,从“人机料环法”等方面分析非计划再次手术发生的根本原因。在头脑风暴会议中,各成员尽可能多的挖掘深层原因,只表达观点,不评论和驳斥其他人的观点。对讨论内容进一步整理、归纳和评估,并使用鱼骨图进行直观表达,如图2所示。

1.3 实施措施(Do) 根据分析非计划再次手术发生的根本原因,由医务科协同普外科制定数个非计划再次手术管理的备选方案。通过小组对各备选方案进行成本和收益等方面评分,根据评分筛选出最适方案,由医务科出台管理细则文件,全方位多角度对非计划再次手术进行管理和监控。

图2 鱼骨图分析非计划再次手术发生的根本原因

1.4 检查(Check) 每月定期由信息科与质控科调取普外科所有手术信息,筛选非计划再次手术信息,并与普外科主动上报表核对。分析每一例非计划再次手术发生的原因,检查非计划再次手术管理细则执行情况,再次举行头脑风暴会议等方式进一步讨论各措施的可行性和有效性,为进入下一个PDCA循环的进行持续改进提供依据。

1.5 方案标准化及持续改进(Act) 针对所制定的方案细则,在实际临床运行中证明具有可行性和有效性,则将方案持续运行形成制度并在每年检查时更新。如果存在不合理的地方则讨论后改进,并将未能解决的问题收集整理,进入下一个PDCA循环持续改进。

2 结果

2.1 非计划再次手术发生的一般情况 如表1所示,2016年全年非计划再次手术共发生12例,总发生率为0.86%。其中Ⅲ级手术中所发生非计划再次手术构成比最高达75.00%,发生率为1.31%。Ⅳ级手术中非计划再次手术发生率最高,发生率为3.51%。

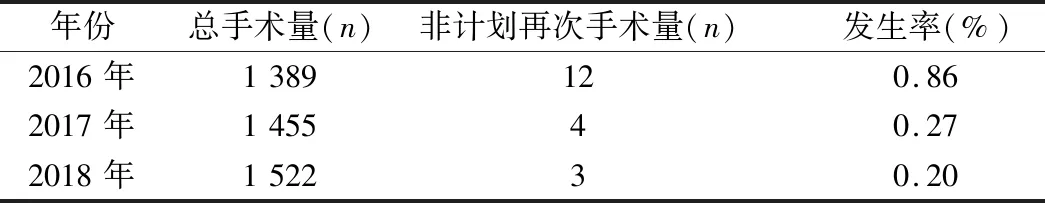

2.2 运用PDCA循环管理模式干预后非计划再次手术发生情况 如表2所示,2017年普外科全年发生非计划再次手术共4例,发生率为0.27%,较2016年度明显降低,差异有统计学意义(χ2=4.407,P=0.036<0.05);2018年普外科全年发生非计划再次手术共3例,发生率为0.20%,与2016年相比,差异有统计学意义(χ2=6.229,P=0.012<0.05),2018年度与2017年度相比,差异无统计学意义(P=0.721>0.05)。

3 讨论

1997年,Hirshberg等[1]针对计划性的再次手术提出了非计划再次手术(URO)这个概念。非计划再次手术不仅增加患者的痛苦和费用,还是增加医疗风险和医患纠纷的主要原因之一[2],我国在三级医院评审细则中也明确指出医院要“有非计划再次手术的监测、原因分析、反馈、整改和控制体系”[3]。对发生非计划再次手术进行监控、管理,分析发生的原因,制定有效措施,有助于提高医疗质量的管理水平和技术水平。

表2 实施PDCA管理干预后各年度非计划再次手术发生情况

3.1 非计划再次手术发生的原因分析 非计划再次手术发生的根本原因较复杂,直接因素包括:术后出血、手术部位感染、植入物移位、未达手术效果再调整、术后漏等[4]。通过分析,我院普外科非计划再次手术发生的主要原因为:术前诊断不充分、手术不彻底、术后感染、术后出血等,其根本原因包括:术前准备不充分,诊疗过程中未严格执行核心制度,手术医师术中不仔细,术后对并发症发生的认识和管理不到位等。

3.2 非计划再次手术措施制定及实施

3.2.1 加强医疗核心制度的执行:核心制度执行不到位是非计划再次手术的发生的根本原因之一[5]。根据结果显示,2016年发生非计划再次手术的患者中有2例在术前缺乏讨论。严格落实术前讨论制度能够发现患者隐藏的问题,完善欠缺的术前检查和术前准备等,还能够进一步认识到可能存在的手术麻醉禁忌证,从根本上防止非计划再次手术的发生。普外科从2017年开始,每例Ⅳ级手术均在术前24h以上开展讨论,复杂病例向医务部申请多学科诊疗会诊,确保手术安全。同时Ⅳ级手术采用科主任术前审批制,严格把握手术指征。

3.2.2 加强围手术期管理:(1)完善术前检查、准备及术前手术麻醉风险评估;(2)手术医师必须严格执行无菌操作、手术安全核查及手术操作常规,避免不必要的拖延手术时间,减少患者的创伤和应激,固定好每一根管道,如胃管、尿管、血浆引流管、T管等,防止意外滑脱;(3)强化术后管理,严密观察患者病情及生命体征变化,合理使用抗生素,鼓励患者尽早下床活动,严防深静脉血栓的发生,鼓励患者咳嗽并教会家属拍背辅助患者排痰,预防肺部感染。

3.2.3 严格落实手术分级管理制度,实施手术医师分级授权管理:手术安全和质量与手术主刀医师的技术水平密切相关,从非计划再次手术的发生情况分析可知,非计划再次手术的首次手术分级均为Ⅳ级手术,手术难度及手术风险大,故对主刀医师的技术水平要求高,严格落实手术分级管理制度,防止越级手术。

3.2.4 加强手术医师的培训和学习:手术医师的技术水平在URO的发生的原因中占重要位置。一方面我们强化科室内部业务学习,每月进行三基三严的培训及学习,对基本理论和基本操作学习后定期考核,对国内外专业领域相关进展保持跟踪学习。另一方面,持续派出专科医师到大型医疗中心进修学习。

PDCA循环广泛应用于医疗卫生事业管理,如医院感染、药事、护理及医疗服务质量等[6-8]方面。本研究通过应用 PDCA质量管理工具探讨区县级综合医院普外科的非计划再次手术发生原因并制定措施。在实施过程中反馈检查效果,并将没有解决的问题或重复出现的问题带入下一个PDCA循环去持续改进和解决。在实施非计划再次手术管理后非计划再次手术发生率从0.86%下降至0.27%。2018年度为0.20%,较上一年度保持平稳。

综上所述,运用PDCA循环管理模式探索建立适合区县综合医院普外科的非计划再次手术的监控及管理体系,减少非计划再次手术的发生,不仅可以提高医院整体的医疗技术水平和医疗质量管理水平,同时减少患者围手术期并发症的发生,保障手术患者安全,减少住院时间,节约医疗费用,具有重要的社会和经济效益。