大学英语课堂教师话语研究

邢元平 徐海洋

临沂大学外国语学院

一、引言

教师话语(teacher talk)是指教师在课堂上为组织和从事教学所使用的语言,它不仅是教师执行教学计划的工具,也是学生语言输入的一个重要来源,因此它在组织课堂教学和学习者的语言习得过程中起着至关重要的作用 (Nunan, 1991),其质量和数量会影响甚至决定课堂教学的成败 (Hakansson, 1986) 。外语课堂教学与其他教学的最大不同在于语言既是学习的目的也是教学的媒介,教师话语一方面具有目的语使用的示范作用,另一方面也是学生语言输入的重要途径 (Nunan 1991), 因而教师话语的使用是否得当会对学习者的输出和交际能力产生积极或消极的影响。

国内对教师话语的研究始于赵晓红 (1998) 对大学英语阅读课教师话语的调查和分析。自此之后,国内学者基于不同理论框架,从不同视角对外语教师话语进行了分析。近年来,优秀教师话语引起了国内越来越多的学者的关注。胡青球(2007a)选取了广东外语外贸大学5位优秀教师的课堂话语作为研究对象,发现课堂话语时间并非全由教师支配、参考性提问多以展示性提问、大部分会话结构较为复杂、话语性反馈略高于评价性反馈。咸修斌、孙晓丽 (2007)选取6位“山东省2004年大学英语青年教师教学能手”的教学实况为研究对象,从量和质两个方面分析了大学英语教师的课堂话语的交互特征,以及不同教材的使用对课堂话语的影响。邢元平、徐海洋(2015) 以语域理论为指导分析了第一届外语微课大赛全国总决赛8件一等奖作品的教师话语特点。李晔、赵冬梅(2015)以第一届中国外语微课大赛15件获奖作品为样本,就语速和句法复杂度两个方面对教师话语进行了调查。朱金兰、陈新仁 (2015) 借鉴顺应论对获得第二届“外教社杯”全国外语教学大赛一等奖和二等奖的两位教师的课堂多模态话语进行了研究和分析。

“外教社杯”全国外语教学大赛是迄今为止在我国举办的规模最大、范围最广的大学英语教学专项比赛,历经初赛、淘汰赛、分赛区复赛和决赛、最后进入全国决赛和总结赛,代表了当下我国大学英语教师尤其是45岁以下青年教师教学技能的最高水平 (蔡嵘,2014)。本文跨届选取三个“外教社杯”全国外语教学大赛总决赛一等奖获奖选手的教学录像作为研究对象,并尝试从话语量和反馈两个方面对教师话语进行描述和分析。本文旨在通过揭示优秀英语教师的竞技课堂互动及话语特点,为广大一线英语教师优化课堂话语质量、进行高效的课堂教学及教学改革提供参考和借鉴。

二、研究设计

本文随机选取全国总决赛一等奖的三位获奖教师的教学录像作为研究样本,教学录像总长均约为20分钟,课型都是综合课,都有起承转合的完整过程。教学录像为决赛时的现场授课录像,教学对象为大赛承办学校的学生,授课教师均为男性。

本文采用自然调查的方法,即研究者在没有任何干预的情况下对自然发生与发展中的现象进行观察和研究。为了真实、准确、完整地转写录像中的话语,最大限度地反映教师话语原貌,在转写过程中笔者不回避或改正任何错误,教师和学生课堂话语中出现的重复、停顿、迟疑、口误、自我修正都被如实地转写。由客观原因导致的教师尤其是学生话语模糊不清、无法辨识的情况也在转写时如实地进行了标注。本文的研究问题有:教师话语量与学生话语量呈现什么特点?教师的反馈有何特点?是否践行了“以学生为主体,教师为主导”的教学模式?是否有效引导学生参与课堂问答和活动?

三、结果和讨论

(一)教师话语量

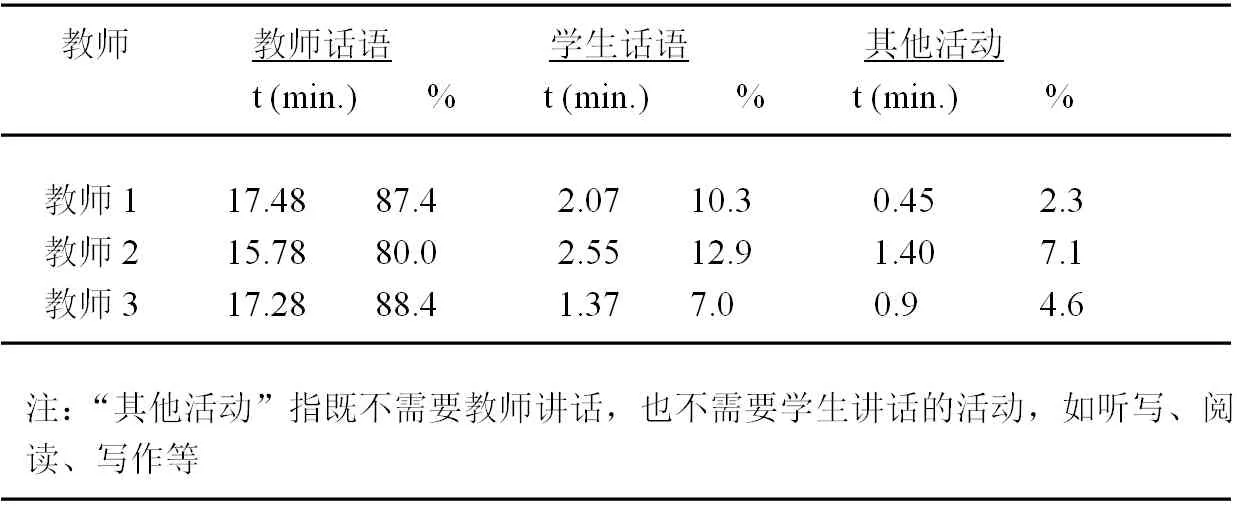

笔者将三份样本中教师话语和学生话语(包括课堂发言、小组讨论、结对讨论)所占用的时间及在一节课(大赛规定时间20分钟,教师1用时20分钟,教师2用时19.73 分钟,教师3用时19.55分)中所占的比例进行了统计,结果见表1。

表1. 教师话语和学生话语时间及在课堂时间中所占比例

表1中的数据表明,教师话语占据了课堂时间的80.0%--88.4%,学生话语只占7.0%-12.9%,其他活动占2.3%--7.1%。研究结果与Pica & Long (1986)、赵晓红(1998)等在研究以教师为中心的课堂时所得到的数据几乎吻合,但远远高于周星、周韵(2002)“以学生为中心的主题教学模式”下教师话语仅占15%--35%的结果。

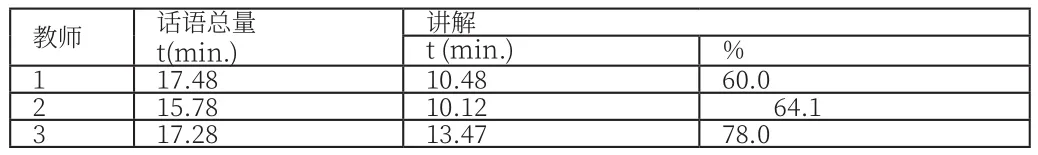

赵晓红(1998:18)认为教师话语过多主要是由于讲解过多、重复过多及偏离教学主题而引起的。在收集的三份样本中,教师话语中的重复过多或偏离教学主题的情况几乎不存在,因而笔者对教师讲解时间和教师讲解时间所占教师话语总量比例进行了统计,结果见表2。

表2. 教师讲解时间及在教师话语总量中所占比重

表2中的数据表明,讲解在教师话语的比重分别为60.0%、64.1%和78%,远远高于周星、周韵(2002)的4%--25%、吕婷婷、王玉超(2013)的3.84%--19.50%的结果。不可否认,三位教师都在规定的时间内完成了既定的教学目标,并且授课思路清晰、口语流利、语音语调标准自然、知识点讲解清晰、课堂用语规范,出色地充当了示范者和信息提供者的作用。但是,如此高比例的教师话语、尤其是高比例的教师讲解话语不禁让人质疑参赛教师是否真正践行了大赛所要求的“以学生为中心,教师为主导”的教学模式。之后的问答环节,大赛评委针对教师2的课堂授课所提的两个问题:“After finishing this demonstration of the lesson, what is your estimate of the rate between the time you were talking and the time the students were talking?”; “Tell me anything that you think probably, you have, you could have allowed students to talk rather than you told them”也恰恰印证了这一点。 Long (1983)认为“双向交际”(two-way communication)比“单向交际”(one-way communication)更有利于语言习得。Allwright (1984)指出,可理解性输入必须与交互相结合,才能为语言习得创造有利条件。 据此,笔者认为,即使在有限的课堂教学时间内,教师仍然应将学习者看做一个话语群体,设计真实、高效的交互活动,变“单向交际”为“双向交际”,最大限度地让学生参与话语共建,让学生成为竞技课堂的受益者,而非只是充当配合参赛教师完成课堂展示的“陪衬”。 以教师1为例,在授课视频的7:41—10:23这个时间段内,教师1向学生讲解了美国尤其是中国的诚信问题,讲授过程中提到了“曾子杀猪”、“我在马路边捡到一分钱”、“地沟油”、“瘦肉精”等案例。在实际授课时,如果参赛教师将本部分内容通过小组讨论或结对讨论的方式交由学生完成,并积极引导学生进行语言输出和意义协商,效果更佳。

(二)教师反馈

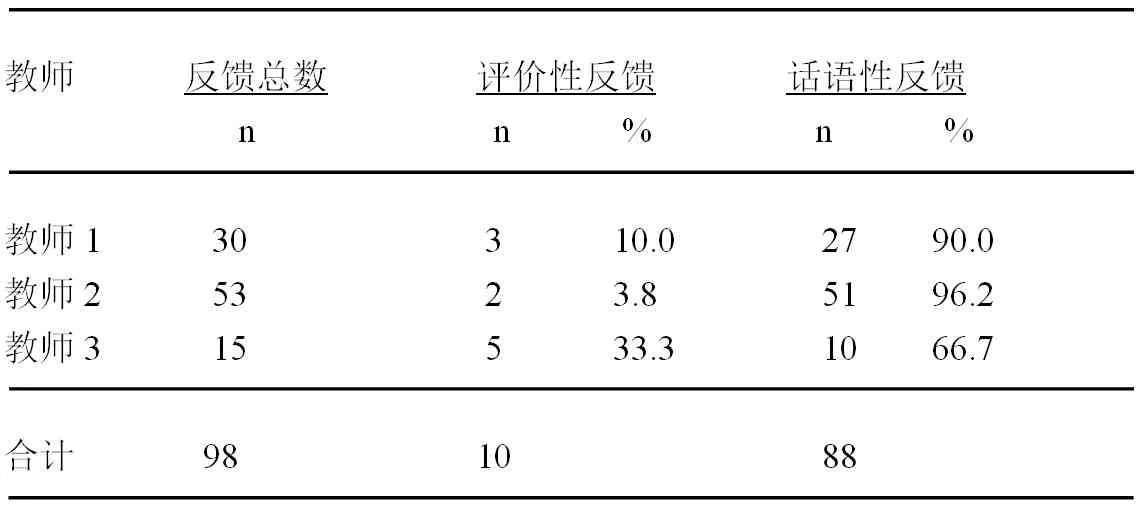

师生互动中的一个重要环节是教师反馈,即教师对学生语言表现的评价性和改正性反应 (付宇,徐玉臣,2010)。Cullen(2002)指出教师反馈主要有两个方面的作用:评价作用和话语作用。评价性反馈是指教师在反馈时指出学生的回答正确与否,这种反馈在现实交际中很少出现且只关注语言形式,起评价作用。话语性反馈的目的与评价性反馈的目的有着本质上的区别,教师关心的是回答的内容,而非语言本身,这种反馈类似于或比较接近于自然话语交际中的反馈环节。笔者将三份样本中的反馈方式进行了统计,结果见表3。

表3. 话语性反馈和评价性反馈数量及所占比例

表3中的数据表明,虽然三位教师的反馈在数量上存在较大差异,但相同的是话语性反馈都远远超过了评价性反馈,尤其是前两位教师,话语性反馈的比例高达90%以上。笔者认为这有两方面的原因:一方面,学生英语水平较高,很少出现语言形式上的错误;另一方面这是参赛教师在有限的教学时间内更注重与学生的意义协商,刻意淡化语言形式的表现。此外,笔者发现,样本中的反馈类型可以细分为5种:简单表扬、表扬加以点评或表扬加以扩展、重复、重复加以表扬或重复加表扬加扩展、诱导以及引导自我修正。笔者对每种类型的数量和比例进行了统计,结果见表4。

表4. 不同类型的反馈及在反馈总量中所占比例

从表4中可以看出,教师的重复加以表扬或扩展、简单表扬的比例分别占了反馈总量的40.8%和27.6%,是样本中最主要的两种反馈方式。Nunan(1991)认为诸如“Good”, “Very good” “Right”“Ok”等简单而笼统的反馈最终能否对学生产生效果令人怀疑。重复加以表扬虽然具有信息量大、再次形成师生互动,为学生创设良好语言交流环境的特点(王晓妍,2013),但笔者认为这种反馈方式是把双刃剑,教师通过重复的方式频繁打断学生的话语输出,急于得到话语主动权,会让学生对所讨论的话题失去兴趣,从而极大地降低了学生话语输出的数量和质量,不利于第二语言习得。

三、结语

外语教师在课堂教学中不仅应充当示范者、信息提供者的角色,同时也应是课堂的管理者、监控者、促进者。研究发现,受竞技课堂本身的特点及时间的限制,样本中的三位优秀教师话语量偏高,未能真正践行“以学生为中心,以教师为主导”的教学模式;教师的反馈及良好的语言示范本该有利于师生之间展开有效的互动,但参赛教师对课堂话语权的绝对把控降低了学生的课堂参与度及交互的效果。因而如何在有限的课堂教学时间内创设具有真实性和交互性的课堂活动、鼓励和引导学生积极参与话语共建和意义协商,不仅是摆在参赛教师也是摆在全国广大一线外语教师面前的挑战和任务。本文样本量较小,授课教师均为男性,且都是优秀教师的参赛课堂,和实际课堂里发生的真实情况可能会存在一定的差异,因而研究结果不具有普遍性。基于大型优秀教师话语语料库的研究将成为以后研究的重点和方向。