基于模糊聚类的配电网电能质量分级预警

李延真,郭英雷,彭博

山东省电力公司青岛供电公司,山东 青岛 266002

随着电力电子技术的发展以及分布式新能源发电的普及,电力系统中的非线性、冲击性负荷剧增,导致配电网中电能质量问题越来越突出。配电网的电能质量已成为保证供用电系统安全稳定运行的基本要求,是提高供用电系统运行水平的关键环节[1]。电力企业和用户对电能质量问题的重视程度不断提高,各电能质量监测平台收集了海量电能质量数据,而目前对这些数据的深度分析和应用却较为欠缺[2]。对配电网运行过程中存在的异常情况及危险情况进行合理地预警,并对配电网的电能质量分级,可一目了然地区分配电网电能质量的严重程度,有利于运维调度人员在出现故障前及时采取有效措施,保证配电网的安全稳定运行[3]。

电能质量预测是在分析电能质量监测数据变化规律的基础上,充分挖掘历史数据之间的潜在关系,找到数据变化发展的规律,对未来一段时间内的电能质量指标数据进行预测,以便提前发现潜在的电能质量问题,从而避免由电能质量问题引发的更严重的配电网的安全、经济问题[4]。

目前,针对配电网电能质量预警的研究集中在预警阈值的设定方面。文献[5]给出了电能质量预警阈值的设置方法,并根据阈值的不同将电能质量从良好到危险分成4 个等级;文献[6]通过为聚类分析得到的客观阈值与专家打分得到的主观阈值分配合理的权重,得到综合阈值;文献[7]提出了一种电能质量监测预警方法和评估预警方法,通过将监测数据与预警指标计算数据同所建立预警知识库相比较,确定预警等级并识别故障原因。以上研究中,针对电能质量预警阈值的设置,是根据国家电能质量标准[8-9]设定的,该方法简单且易实施,但没有根据不同水平的预警对象进行差异化设置;而实际应用中,在配网不同场景和不同时间对电能质量的要求是不尽相同的,因而对电能质量预警阈值的设定也应作出相应变化。

在电能质量稳态指标预测方面,文献[10-11]通过时序算法对电网有功功率值进行预测,分析有功功率与电能质量指标的相关性,得到五项电能质量指标值;文献[12]考虑间歇性新能源发电切入或切除时引起的谐波变化,对新能源并网或脱网后的谐波进行预测;文献[13] 利用k-means聚类和BP 神经网络组合模型预测用电负荷。以上研究聚焦于数据挖掘进行时间序列分析和预测,方法简单、直观,但预测模型多为线性,预测结果有较大偏差。

为解决上述问题,本文提出了一种电能质量稳态指标预警方法,根据不同场景和不同时间对配电网电能质量的不同需求,通过聚类方法将预警对象分为若干类,利用同一类中某项电能质量指标的历史数据确定预警阈值,并根据预警阈值的不同,将电能质量从良好到严重分为3 个等级;该预警方法的实施可提前得到配电网的电能质量情况,以便于提前采取措施,保证配电网的安全运行。其次,本文提出基于BP 神经网络的电能质量滚动预测方法,得到未来时刻的预测数据。该预测模型具有很强的非线性映射能力,预测精度较高。

1 电能质量分级预警

传统的电能质量预警阈值设置大多采用具体限值或经验值,使用的是统一的确定阈值,不具备灵活调整特性。国家标准中对于电能质量稳态指标的限值只随电压等级变化,若配电网电能质量预警系统单纯依据国标限值设定预警阈值,在一些电能质量要求较高的区域可能会造成预警不及时而引发故障或损失;而在偏远地区等电能质量要求不高的区域,可能由于预警阈值过低而出现频繁报警而造成不必要的麻烦。

由于反映配电网电能质量的指标众多,各指标与配网所处的地理位置、气候、经济水平、网络结构以及用户负荷类型有着密不可分的联系,其电能质量监测数据也在不断变化,因此应根据配电网的不同情况(时间、地点等)设置不同的预警阈值。

针对上述问题,电能质量稳态指标预警应在国家规定的标准下,结合配电网实际运行情况,考虑区域、时间对电能质量的不同要求,设定配电网运行常态阈值,使电能质量预警系统具有“双重标准”,可有效补充国标限值确定不变的不足,使预警系统更加灵活。

电能质量预警流程如图1 所示,可分为以下步骤:

图1 电能质量预警流程

1)通过电能质量监测平台收集配电网各主要节点监测数据,并判断数据完整度。

2)输入由电能质量国家标准与聚类法生成的预警阈值,并对监测数据做出分级预警。

3)针对处于严重程度较高区域的预警对象,通过BP 神经网络算法进行预测,获得未来一段时间内的电能质量指标,判断未来态的电能质量情况。

4)将预测指标输入预警模块,判断其与国标限值与预警阈值的大小,并发布相应预警信息。

根据预警模块中输入的数据是原始数据还是预测数据,形成2 种预警机制:基于监测数据的告警机制和基于预测数据的预警机制。基于监测数据的告警机制主要是对比监测数据与预警阈值和国家标准值,做出预警信息,提示运维人员及时采取治理措施;基于预测数据的预警机制,可在电能质量指标异常或超标前,发现配电网潜在的电能质量问题并提前采取措施。

电能质量预警示意图如图2 所示,根据某类电能质量指标的国家标准限值和经模糊聚类后设置的常态预警阈值可将该类指标分为4 个区域。A:小于国标限值但大于常态预警阈值;B:小于国标限值且小于常态预警阈值;C:大于国标限值但小于常态预警阈值;D:大于国标限值且大于常态预警阈值。

图2 电能质量预警示意图

在上述预警中,如果处在B或C区域,即各电能质量指标低于其常态预警阈值,表明当前的电能质量均处在相对安全的状态,只需对电能质量进行持续的监测与指标计算即可;如果处于D区域,则发出最高级别的预警,此时需要运行管理人员采取相应的措施,根据当前电能质量稳态指标数据,结合运维工作人员的经验寻找引起此电能质量超标事件的原因并进行治理;如果处于A区域,则对该指标进行异常检测和趋势分析,判断当前的电能质量是否存在问题以及是否需要采用相应治理措施。

2 基于模糊聚类的电能质量阈值设定

在国家电能质量标准中,对电能质量稳态指标的预警阈值设定有统一的标准,但这些标准只能判断该项电能质量稳态指标是否超标;而在实际应用中,在不同场景和时间对电能质量的要求不尽相同,因而对电能预警阈值的设定也应做出相应变化。

聚类分析是一种数据简化技术,目的就是在相似的基础上收集数据分析并分类。它将整个数据集划分为若干个类别,把具有相似数据特征的变量组合在一起,使得同一个类别的数据有较高的相似性,而组与组之间的数据有很大的相异性。模糊聚类可在不需预先设定分类数的前提下,根据分类对象本身的属性,通过构造模糊矩阵来确定分类关系,其基本步骤如下:

1)数据标准化

首先确定分类对象{x1,x2,···,xn},并确定每个对象的评价指标,假设有m个评价指标表示其运行水平,即xi={xi1,xi2,···,xim},i=1,2,···,n。为使不同的数据具有相同的量纲,需对其进行标准化,一般采用平移-极差变换:

2)建立模糊矩阵

相似系数rij的求解有很多方法,根据数据的不同性质,可选用不同的距离指标。相似系数的取值一般为0~1,并且相似系数越大,变量之间的相似性程度越高;反之,则越低。本文采用欧式距离法,用任意两指标之间的距离在一定程度上反映两指标之间的相似程度,即

3)动态聚类图的形成

采用传递闭包法形成动态聚类图:通过平方法生成模糊相似矩阵R的传递闭包t(R)=R′,然后通过选取合适的 λ将研究对象分类。

4)预警阈值的设置

将同一类中预警对象的算术平均值作为该类预警对象的预警阈值。

假设N个预警对象经模糊聚类后分为n类,且有m个评价指标,则第n类第m个指标的预警阈值为

式中:p为第n类预警对象的个数,xim为第i个预警对象第m个指标的值。总结以上各步骤,模糊聚类法确定预警阈值可用图3 所示的流程图表示。

图3 模糊聚类法确定预警阈值流程

在电能质量预警阈值的设置过程中,根据预警对象的历史监测数据,首先按照不同时期(日常时期、迎峰度夏、节日保供电、灾害天气)进行分类;然后针对每一个时期中不同的配电网节点进行模糊聚类,得到的不同类别即不同地区的聚类,针对不同的地区类别设置不同的预警阈值。考虑到同类型预警对象的指标值较为接近,故采用算术平均法来设置预警阈值,即将同类型对象某一指标的算术平均值为该类别、该指标的阈值,可灵活机动的调整预警阈值,是对国家电能质量标准的有效补充[14-15]。

3 基于BP神经网络的电能质量指标预测

在对配电网进行电能质量分等级预警过程中,若发现当前的某项电能质量指标位于A区域,则需要对该项电能质量指标进行未来态预测,评估该项电能质量指标在接下来一段时间的发展变化趋势。由于BP 神经网络本身具有可实现任何复杂非线性映射的功能,适合求解内部机制复杂的问题,选择BP 神经网络算法以提高预测精度。

神经网络模型是由许多相互连接的神经元模型构成的。一个基本的神经元模型包括输入、计算和输出3 部分,一个神经元模型可接收多路输入量,每一个输入量乘以一个对应的权重再求和,得到的和加上一个偏置量,再经过非线性函数的处理,得到的函数值就是最终的输出量。图4所示为三层前馈神经网络模型。

图4 三层前馈神经网络

前馈神经网络模型中层与层之间,每一条连接的权值和每一个神经元的基础偏置量即阈值,这2 种参数是尚未确定的。通过已有的历史数据(训练样本),按照一定的学习算法不断地更新神经网络的权值和阈值,最终得到在训练样本和测试样本上均表现良好的神经网络模型,即训练好的神经网络模型。

在上述训练过程中,将输入数据传递给神经网络的输入层,经过隐含层和输出层的层层处理得到输出值,将实际输出值与期望输出值进行比较得到误差,即前向传播。常用平均平方误差作为衡量标准,即

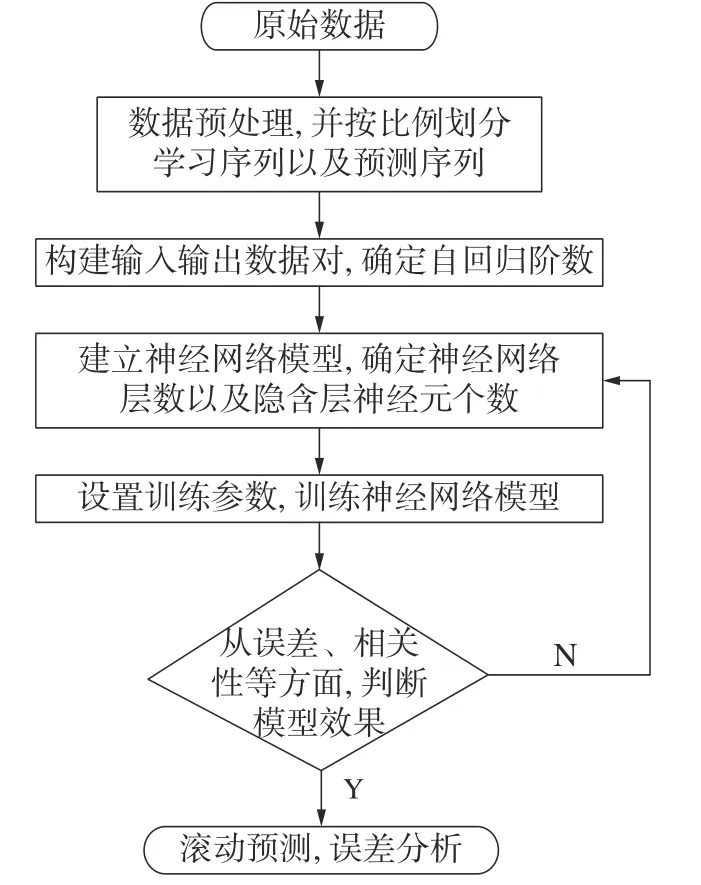

BP 神经网络针对每个样本对,前向计算一次,反向传播一次,调整一次参数,完成一轮训练。对训练集的所有样本对都进行这样的训练,得到训练完成的神经网络,进而在验证集上进行验证,并经过测试集的测试,来检验它的性能和泛化能力。使用BP 神经网络模型进行预测的程序设计流程图如图5 所示。

图5 BP 神经网络模型预测流程

使用BP 神经网络模型进行预测的具体步骤如下:

1)数据预处理。读取电能质量监测数据,按一定比例分为学习序列和预测序列2 部分数据。

2)构建输入输出数据对。确定自回归阶数n,即由之前的n个时刻值来输出下一时刻值,在学习序列的基础上构建出输入输出对。

3)建立神经网络预测模型。确定神经网络层数和隐含层神经元个数,确定神经网络模型。

4)训练神经网络。对学习序列进行划分,分为训练集、验证集和测试集3 部分,设置训练参数,包括误差目标、学习率等,对神经网络模型进行训练。

5)判断模型的预测效果效果。查看模型的自相关和偏相关情况、误差情况以及预测的序列和原序列的对比。

6)进行电能质量指标的滚动预测。利用训练好的神经网络模型滚动预测得到预测序列的预测结果。

通过上述步骤,可根据电能质量监测数据对未来一段时间内的电能质量指标进行预测,其模型清晰、结构简单、计算量小。

4 电能质量监测数据算例分析

4.1 实际算例

算例1:数据是选取某市不同地区(工业区、城市居民区、农村)配电网工作日10 kV 供电母线的电压总谐波畸变率数据,共收集5 条母线A、B、C 三相出线连续一周的数据;

算例2:数据是选取某市不同地区配电网(工业区、城市居民区、农村)工作日35 kV 供电母线的电压偏差数据,共收集11 条母线A、B、C 三相出线连续一周的数据。数据采集的时间间隔均为15 min,即1 h内收集4 个数据。

表1 和2 分别给出算例1 和2 中不同供电母线在上述数据收集期间的95%概率值。

表1 10 kV 母线电压总谐波畸变率95%概率值%

表2 35 kV 母线电压偏差95%概率值%

4.2 预警阈值设置及预警结果

4.2.1 算例1 结果分析

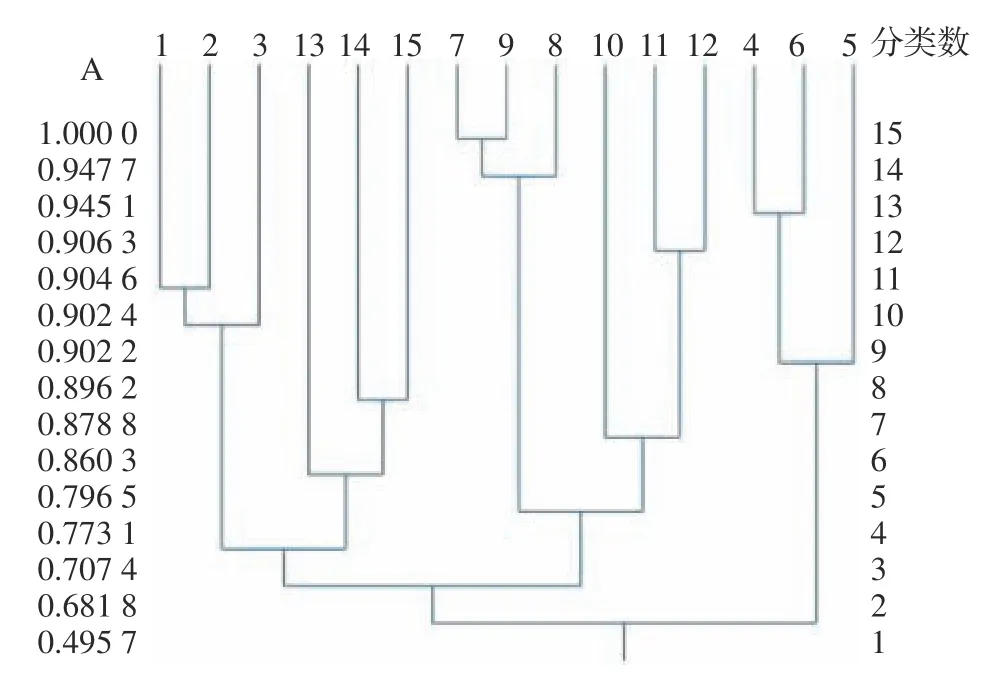

对算例1 中的5 条10 kV 母线的A、B、C 三相电压总谐波畸变率进行模糊聚类,得到动态聚类结果如图6 所示。

图6 谐波畸变率动态聚类图

由图6 可得,当取 λ=0.707 4 进行聚类划分,5 条10 kV 供电三相出现被划分为3 类,第1 类:{母线1-A、B、C 相、母线5-A、B、C 相};第2 类:{母线2-A、B、C 相};第3 类:{母线3-A、B、C 相、母线4-A、B、C 相}。

基于各母线电能质量指标中的电压总谐波畸变率,根据上述分组对不同类型的母线进行预警阈值的设置,其中取每一类中各条母线三相95%概率值的平均值作为该类母线的预警阈值,超过所设的预警阈值就会报警。预警阈值设置如表3所示。

表3 10 kV 母线电压总谐波畸变率预警阈值

分析第1 类和第2 类预警阈值发现,第1 类中供电母线的负荷大多为居民用电负荷,其谐波总畸变率相对略小;而第2 类母线的供电母线的负荷为工业区负荷。由结果可知,本文所提方法在预警阈值设置时可考虑不同地区的要求,避免了国标限值统一不变的不足。

针对所预警的母线4 和母线5 中的A 相供电线路,选取某一天中的16∶00—18∶00 的监测数据,使用上述设置的预警阈值进行预警,其预警结果如表4 所示,表中的数值1 表示报警,0 表示不报警。

表4 10 kV 母线总谐波畸变率预警结果

从上述结果可以看出,针对该预警时段内的电压谐波畸变率数据,若按照国家电能质量标准,则均不报警。但对于第1 类预警类别中的母线5,若采用本文的方法,在国家电能质量标准的基础上设置了更符合该类母线的预警阈值,即该用户对该处供电电能质量要求较高时,预警的结果是部分时刻的指标超过所设阈值,属于A区域,说明此时的电能质量指标不同于以往的情况,需进行较低等级的预警,此时需要对该处线路多加关注,并对该母线的该项电能质量指标进行预测,校验未来时刻是否会出现更加严重的电能质量问题,避免漏报警现象的发生,更符合实际应用需求。

4.2.2 算例2 结果分析

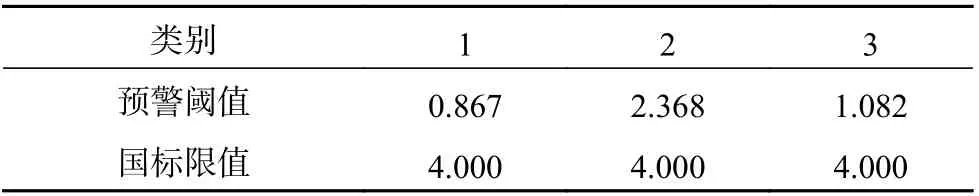

同样,使用上述方法对算例2 进行聚类分析并确定预警阈值,当选取λ=0.799 5进行聚类划分,11 条35 kV 供电母线可被划分为5 类,即第1 类:{母线1、母线2、母线6、母线9};第2 类:{母线3、母线4、母线5};第3 类:{母线10、母线11};第4 类:{母线7};第5 类:{母线8}。各类的预警阈值如表5 所示。

表5 35 kV 母线电压偏差预警阈值

针对所预警的11 条母线中,选取母线7 和母线10,某一天中10∶00—14∶00 的监测数据,使用上述设置的预警阈值进行预警,结果如表6所示。

表6 35 kV 母线电压偏差预警结果

从表中的监测数据可看出,针对该预警时间段内的电压偏差数据,若按照国家电能质量标准(35 kV 电压偏差限值一般为上下5%),母线7 和8 均会出现报警情况,而母线10 符合标准,不会出现报警。若采用本文的方法,对于母线7 来说,此时的电能质量指标处于C区域,不会出现报警,适合于对电能质量要求较低的线路。纵观母线7 长时间的监测数据,该母线的电压偏差数据一直稳定在一个很高的水平,即说明本线路此时刻并没有险情,可推断本线路处于电能质量要求较低的区域。若使用本文的方法对母线10 进行预警,预警的结果是部分时刻的指标超过所设阈值,即属于A区域,说明此时的电能质量指标不同于以往的情况,需对该母线进行较低等级的预警,此时需要对该处线路多加关注,并对该母线的该项电能质量指标进行预测,查看在未来时刻是否会出现更加严重的电压偏差。

4.3 基于BP 神经网络的电压偏差预测结果

由于算例2 中母线8 在10∶00—12∶00,电压偏差一直处于较高水平,不同于以往时刻的常态,故本小节使用BP 神经网络对12∶00 以后的电压偏差进行预测。通过预测结果了解未来时刻是否会出现更高的电压偏差,以此来判断该母线是否会出现更严重的电压不合格现象。

在预测未来时刻电压偏差的BP 神经网络算法中,使用预测时刻之前的一天采集数据作为样本数据用于神经网络模型的建立,其中样本数据的75%作为模型训练集,样本数据的25%作为模型测试集,当测试集上的预测误差达到一定的精度要求时,方可停止训练并对未来时刻的电压偏差进行预测。

在本算例中,使用前一天12∶00 至当天12∶00的监测数据作为样本输入,其样本数据的变化趋势如图7 所示。在进行模型建立时,在测试集上的预测值与真实值的比较,如表7 所示,测试集上的平均误差为2.29%,即说明模型训练结果良好,可用来进行未来时刻的预测。

图7 样本数据变化趋势

表7 测试集上真实值与预测值比较表

在预测模型建立的运算复杂性方面,将本文所提的BP 神经网络预测法与灰色预测相比较,前者模型建立所用时间为12.11 s,后者为15.64 s,可见BP 神经网络预测法在计算时间上具有一定优势。

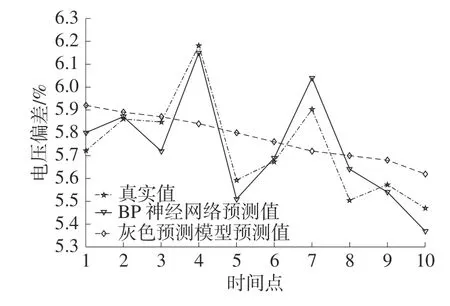

基于所得到的预测模型,用于预测未来10 个时间点的电压偏差数据,即预测未来2.5 h 内的电压偏差数据。在预测未来态指标时,BP 神经网络算法预测一次所用时间为1.108 2 s,而灰色理论预测一次时间为1.591 8 s,所需时间均较短,都满足预测和预警的要求。

将BP 神经网络预测结果与传统的灰色预测模型的预测结果进行比较,其结果如图8 所示。从图中可以看出一阶灰色预测模型预测的结果基本为一条平滑的直线,在实际数据的均值附近,不能准确地预测出数据的变化趋势,预测误差值较大,预测效果较差。而BP 神经网络模型在较大的数据集上预测效果较好,精度更高。

图8 未来时刻预测值

通过图8 可看出,该条母线的电压偏差数据在未来2.5 h 内基本稳定在当前水平并呈现出下降趋势,说明该条母线未来时刻不会出现更严重的电压偏差现象。综合分析,可以推断由于此时间段内负荷处在较低水平,从而导致电压偏差出现高于平常时刻的现象,此时只需对该条母线多加关注,避免漏报警现象发生。

5 结论

1)本文提出的配电网电能质量分级预警方法,考虑了不同场景和时间对电能质量的不同要求,可根据配电网运行环境的不同,动态地设定预警阈值,避免了以往国家标准中对电能质量限值的不变性,更加符合电网运行的实际情况。

2)本文所提的基于BP 神经网络的电能质量稳态指标预测方法,具有较高的准确性,预测误差小于5%。

通过2 个实例分析可知,本文提出的电能质量预警与预测方法,可将配电网电能质量等级化,使运维人员及时或提前发现配电网中潜在的风险,保证配电网安全、经济运行。