城乡融合视角下乡村地区郊野单元规划编制实践探索

——以杭州郊野单元规划编制为例

余建忠 江 勇 YU Jianzhong, JIANG Yong

长期以来,广大乡村地区在资金、人才以及项目建设方面缺乏有力支撑,乡村地区发展相对滞后。随着乡村振兴发展战略提出实施以城带乡、城市反哺乡村的发展模式,全面推进城乡融合发展,城乡之间资金、人才、物流等要素双向合理流动,传统的就村庄论村庄的规划模式难以适应新时代城乡融合发展的新要求,传统规划重点关注农房建设、基础设施建设等基础型规划也难以有效满足乡村居民生活品质提升的要求。面对乡村地区发展背景的新变化,上海市结合国土空间规划编制,在郊野单元规划编制方法、成果形式、实施模式等方面开展系统探索[1-4],为大都市地区郊野单元规划编制提供了参考和借鉴。杭州市也结合自身实际,立足于区域协调与全域统筹,探索在区域层面开展乡村郊野单元规划编制,以城乡融合发展的视角,统筹区域层面资源要素配置,促进城市优质资源向乡村延伸,在规划层面表现出丰富的规划类型、多元的规划内容和更具操作性的规划实施策略,为乡村地区提供具有指导价值的规划引导,全面提升乡村地区的综合发展水平。

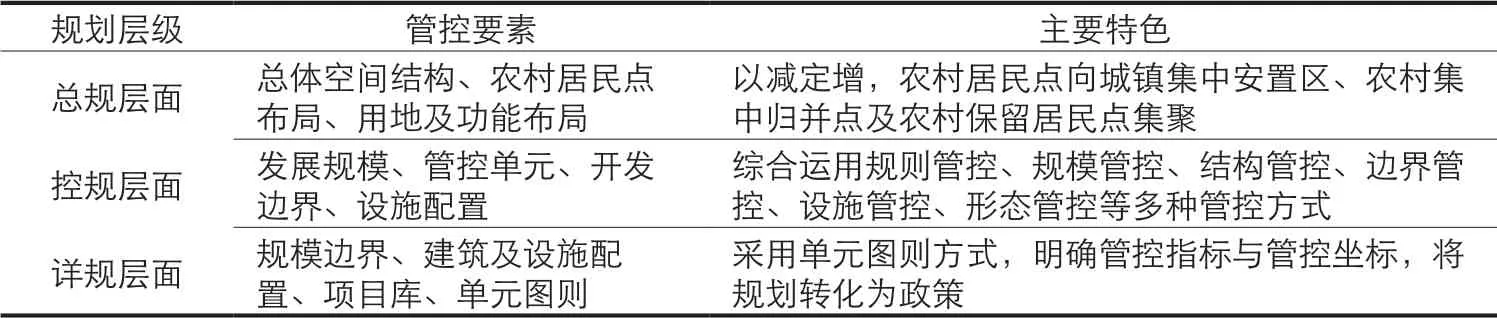

表1郊野单元规划主要类型特征

1 规划特征

1.1 规划类型特征

杭州市开展的郊野单元规划兼具多类型规划属性,既具有总规层面的宏观引导型规划特征,又涵盖了控规层面的空间管控型规划特征,并兼具详规层面的实施型规划特征,从宏观引导、中观管控到微观实施,为乡村地区的发展提供各层面规划引导(见表1)。

1.1.1 总规层面引导型规划

杭州市针对开发边界外郊野地区管控薄弱的现状,加强对总体层面的管控与引导,为统筹考虑城市开发边界外土地开发利用,其国土空间规划在区域层面合理划分郊野单元,如大径山生态区共划定7个郊野单元。郊野单元规划重点明确郊野地区的空间结构安排,优化生态用地、农用地、建设用地等用地布局;提出底线管控要求与空间管控分区;明确区域产业发展策略及对应的产业功能布局;逐步引导乡村地区居民向城镇以及设施条件较好的乡村集聚,综合提升乡村地区发展水平。

1.1.2 控规层面管控型规划

杭州市郊野单元规划[5]不仅提出了总体层面的发展引导,而且通过控制性详细规划实施郊野单元管控,在市域及相关上位规划的指导下,管控规模、结构、底线及设施等各类重点要素,明确管控重点及管控深度,实现城市开发边界外空间要素的全域有效管控。结合规划传导的要求,提出在杭州市域、杭州市区规划管控的基础上,综合运用规则管控、规模管控、结构管控、边界管控、设施管控、形态管控等综合管控方式,落实郊野单元的规划管控要求。通过规则管控明确各类公共设施的配置要求,通过规模管控做好用地规模的控制,通过结构管控和底线管控确定生态红线、永久基本农田控制线、绿线、蓝线、紫线等空间底线及相关管控要求,推动基础设施和公共服务设施提质升级,通过形态管控明确乡村景观风貌的要求(见图1)。

1.1.3详细规划层面实施型规划

郊野单元规划在规划编制过程中充分考虑到规划实施。一方面,编制相应单元图则,明确农用地、生态用地、城乡建设用地以及村庄建筑、设施及边界等管控要求,更好地指导规划实施;同时,面向规划的实施落实近期建设项目库,通过相关专题的编制推动规划的实施,包括重点项目实施所需的配套政策、实施落地的相关行动机制等相关政策设计;另外,规划的编制与实施紧密衔接,需充分考虑实施主体、实施策略和实施程序等,提升规划的可操作性。

1.2 规划体系特征

国土空间规划体系下的村庄规划编制形式可以包括单个乡村的规划或多个乡村联合编制的规划,目标是为了指导乡村地区的建设发展。但对于区域层面如镇域层面、跨区域层面乡村地区的建设发展缺乏统筹考虑与系统整合,在规划编制与实施管理方面也缺乏有效的衔接(见表2)。郊野单元规划则很好地弥补了“就村庄论村庄”的问题。郊野单元规划作为介于乡(镇)国土空间规划与村庄设计层级之间的承上启下型的统筹规划,综合考虑郊野地区建设发展,统筹乡村发展,实施用地增减挂钩,打造产业集群,合理配置基础设施,提升公共服务水平,促进郊野地区整体协调有序发展。它不仅丰富了国土空间规划体系的类型与层次,填补了宏观引导与微观实施之间的空白,还对村庄规划提出相关的管控引导要求,形成层层引导、逐级管控的落实机制。

1.3 规划属性特征

1.3.1 兼顾宏观指导与微观操作的法定规划

上海市结合《上海市城市总体规划(2017—2035年)》,将郊野单元规划纳入法定规划编制体系。杭州市结合郊野单元规划编制实践,将郊野单元规划纳入控制性详细规划法定管控体系,兼具宏观与微观层次属性:一方面,具有区域与宏观视角,统筹全域全要素布局;另一方面,具有面向规划实施微观操作的视角,编制内容充分考虑实施与落地的可行性和可操作性,将规划转化为政策及可应用的技术工具,精确传导上位规划的要求,准确表达规划管控要求与管控意图,落实具体实施细则,推动规划有效落地。

1.3.2 面向存量优化提升近远期结合的减量型规划

面对土地资源紧约束和生态红线、永久基本农田控制线等底线管控,郊野单元规划坚持用地减量化或零增长,聚焦存量用地提质升级,开展土地综合整治,以拆定增,推进低效土地的减量化,运用整治提升用地保障产业发展、公共服务设施建设以及优质项目落实。另外,郊野单元规划重点聚焦近期乡村地区建设发展的重大问题,包括乡村振兴发展、土地综合整治、生态环境修复、农房集聚区建设等内容,提升农村地区居住环境质量,改善农村居民生活品质;同时也关注乡村地区的长远发展战略、远期建设发展目标与实施策略,促进乡村地区高质量发展。

2 规划编制策略

2.1 生态优先, 塑造蓝绿交织的生态资源本底

郊野单元规划须落实好生态红线管控要求,守住生态发展底线;限定区域发展规模,减轻发展对乡村地区生态环境的压力;融合生态功能与休闲旅游功能,建立反映资源消耗、环境损害、生态效益的反馈机制,促进乡村地区形成自我生态循环,实现对城市发展的有效支撑,营造蓝绿交织、山水城相融的优质生态格局。

2.2 城乡融合, 推动城乡要素全方位高质量融合

在城乡要素双向快速流动背景下,城镇应注重带动乡村地区的发展,而乡村地区应充分发挥自身优势,吸引各类要素向其集聚,实现集聚人口、提振经济、优化布局、提升综合发展水平的目标。郊野单元规划要坚持推动城乡各类要素深度融合。一是建立健全城乡一体化建设发展机制,建立城市人才入乡激励机制、城乡人才合作交流机制,探索农村集体经济组织人才加入机制,鼓励各类人才返乡入乡创新创业;开展全域土地整治以及存量用地的整治提升,满足乡村地区用地发展需求;建立和完善有利于乡村地区发展的财政和金融体制,引导财政资金、社会资本到乡村投资,满足乡村地区发展的资金需求。二是统筹城乡空间布局与要素配置,实现城乡产业要素深度融合,以城带乡,通过城镇产业辐射带动乡村地区发展,提升乡村地区经济发展质量;统筹安排城乡用地和功能布局,共建共享重大基础设施,推动城镇基础设施向乡村地区延伸、优质公共服务向乡村地区覆盖,保障城乡基础设施正常有效运转,提供均衡普惠的教育服务、优质高效的医养服务、开放共享的文体服务、便利便捷的商业服务,实现城乡整体发展水平提升。

2.3 以人为本, 营造宜居、宜业、宜游的美好生活

为了满足人民群众对美好生活的向往,郊野单元规划坚持以人为本,以居民的满意度和获得感作为评价标准,深入调研乡村地区建设发展的现状,充分了解居民需求。针对居民的迫切需求,通过综合整治,提升人居环境,促进居民就业与收入提升,提高居民生活品质。

2.4 精准提质,实现乡村地区高质量、特色化 发展

郊野单元规划应坚持底线约束,明确开发规模、开发边界及管控要求;优化郊野单元内部功能和设施布局,实现水、电、路、气、环卫等设施全覆盖,把中心城市、县城的优质公共服务尽可能地覆盖到周边郊野单元,提升公共服务质量。同时,规划应注重保护传统村落格局和肌理,挖掘和传承地方特色文化,提炼具有地方特色的文化符号,打造具有地方特色、人文风采和时代风貌的特色乡村风貌。

3 规划编制内容特色

3.1 开展分类引导, 构建面向不同类型郊野单 元的精准引导体系

根据郊野单元所在区域的经济发展水平、区域资源禀赋以及区位条件,将郊野单元划分为城乡融合发展型、特色产业发展型、生态保护发展型等类型。城乡融合发展型郊野单元位于中心城市近郊,区位条件较好,重点承接城市重要的经济、产业和服务功能,开展低效用地的整治提升,通过城乡用地增减挂钩获得城镇未来发展所需要的土地指标和发展空间;特色产业发展型郊野单元根据其特色资源禀赋,因地制宜发展休闲旅游、生态农业、无污染加工业等特色产业,促进土地规模化和集约化经营,淘汰低效高污染工业企业,改善农村生产生活条件;生态保护发展型郊野单元远离中心城市,生态资源优越,全面开展生态保护与生态修复,重点改善和提升人居环境品质,适当融合旅游休闲等经济功能,统筹提升发展品质。

3.2 开展全域系统化管控, 实现城乡空间高质 量管控

3.2.1 开展全域空间精细化识别与判定,合理划定郊野单元发展空间

郊野单元规划要实现对土地使用的精准管控,首先需要精细化识别郊野单元土地现状。其中,非建设用地应细化用地分类标准,明确现状农用地、水域和其他用地的用地类型和使用情况,建设用地应重点对农村居民点建设用地进行深入分析,把握各类低效用地的空间分布及产生原因,提升用地使用效率,优化用地布局。在此基础上,结合用地适宜性分析和相关上位规划,划定郊野单元建设开发边界,明确相关管控措施,促进郊野单元内部空间高水平开发利用。

3.2.2 建立分级传导刚性管控机制,科学制定郊野单元管控措施

从管控内容看,郊野单元规划不仅是面向农用地的规划,更是涵盖乡村生态用地、宅基地、工矿仓储用地等各类用地的全域型规划。它是对城市开发边界外土地的整体统筹利用。如上海市对城市开发边界外4 000多平方公里土地编制了全覆盖的郊野单元规划,促进土地统筹使用与优化布局。同时,在要素配置方式上,郊野单元规划应严格执行分级传导机制。杭州市在郊野单元规划编制过程中,严格落实上位规划对于土地用地分区及规划管控的要求[6],深化细化地块层面的规划管控要求,明确用地性质、用地边界及配套设施管控要求,形成层层传导、逐步明确、逐级落实的传导机制,确保上位规划得到有效贯彻落实,并对下一层级规划形成科学合理的规划引导。

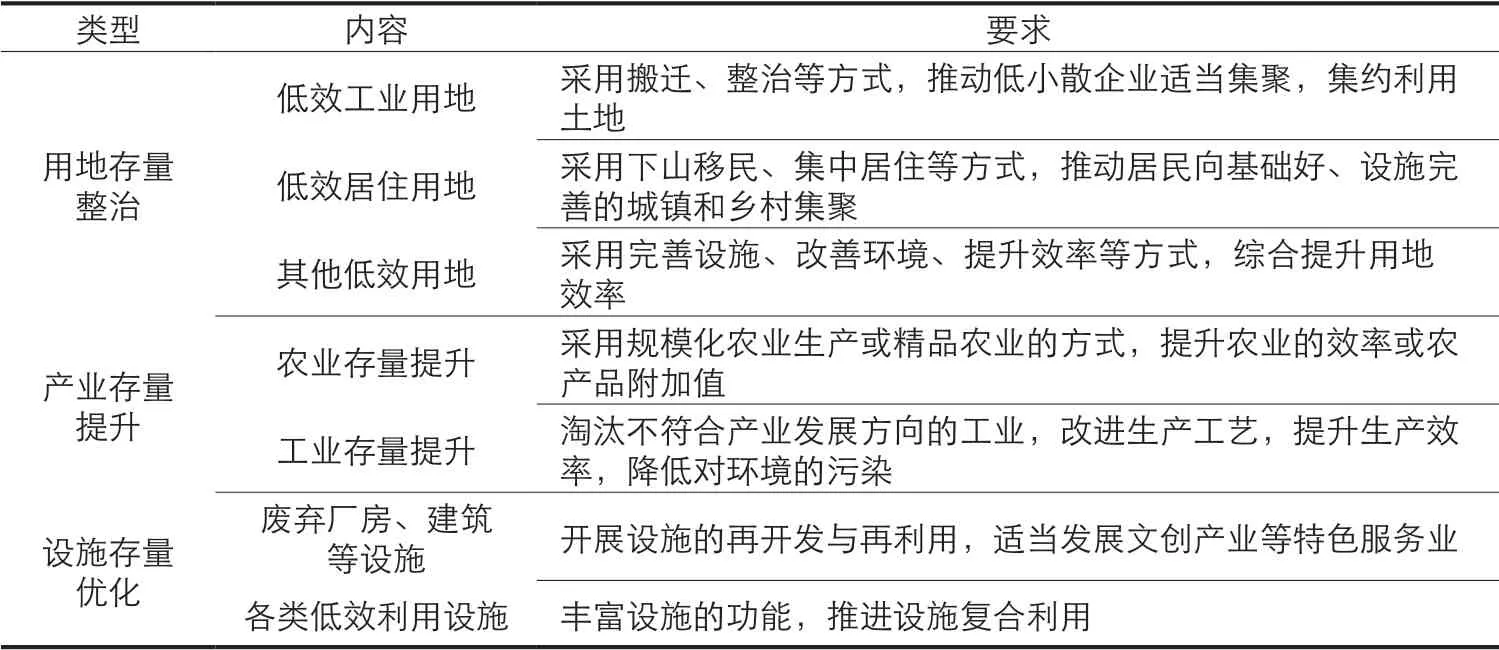

3.3 实施存量优化提升, 推动城乡要素高效利用

3.3.1 严控用地增量,推动减量化、集约化发展

结合上位规划及相关政策要求,合理设定郊野单元建设开发容量,划定城镇开发边界,严控新增建设用地,通过对存量用地的整治和城乡建设用地指标的调剂,实现建设用地总量的零增长或负增长。合理利用土地资源,开发边界内集约节约利用土地,促进功能混合开发,推动设施多功能利用,提升土地开发效率;开发边界外保护自然生态,限制低效率开发建设,促进集中居住和集约建设,实现城乡空间集约节约开发建设(见表3)。

3.3.2 开展存量用地整治,推动城乡用地高质量、高效利用

挖掘存量用地潜力,综合调研郊野单元范围内各类低效建设用地,包括居住用地、工业用地、商贸用地等低效使用情况,建立低效用地的综合评价体系,结合用地的空间分布情况、建设开发强度、投入产出效率、环境友好程度等进行综合判断,明确低效用地的空间分布及总体规模。在此基础上开展全域土地整治。促进低效分散的居住用地适当向城镇、中心村等条件较好的区域集中,推动低小散企业向镇区、园区集中,结合存量用地的整治和高效使用制定相关鼓励政策,按照人均村庄建设用地面积提供相应的用地指标奖励,或者允许将存量整治的指标用于新增用地的建设,推动建设用地的集约节约利用和高效使用。

3.3.3 科学利用存量用地,统筹改善城乡建设发展品质

统筹使用整治腾挪的存量用地,开展科学规划,逐步推进乡村地区有机更新与提质升级,重点将整治提升的用地精准用于民生设施、农房集聚区以及乡村重大项目建设。鼓励发展符合乡村发展方向的环境友好型产业,提升存量产业发展质量。同时,根据各类郊野单元特征,开展分类指导,提升建设发展品质。大都市近郊区郊野单元重点通过低效用地的整治利用补足功能和服务的短板,落实各类重大建设项目,发展特色产业,全面提升综合发展水平;远郊区或生态保护地区的郊野单元在保护生态环境、修复生态功能的基础上,重点改善乡村地区的居住环境和居住品质,塑造良好人居环境。

3.4 面向城乡居民美好生活, 促进城乡人居环 境高品质提升

郊野单元规划立足于改善乡村人居环境,面向乡村地区居民美好生活开展实践与探索,以优美的环境吸引人、良好的设施服务人、优质的产业留住人,塑造宜居、宜业、宜游的高品质城乡人居环境,提升乡村地区吸引力(见表4)。

3.4.1 整体保护生态人文资源本底,塑造优越的生态景观环境

保护乡村生态环境,合理布局生态廊道与生态空间,开展生态环境整治与修复,治理空气污染、水污染、土壤污染,保护森林植被,维护生物多样性,打造宜居的城乡生态环境;塑造特色景观风貌,结合规模化农业、观光农业、设施农业等特色农业的发展,营造富有艺术气息的田园景观,制定乡村特色风貌导则,明确乡村特色风貌塑造方式,提出乡村格局、水系、田园、道路、设施绿化、色彩以及建筑空间布局方式,营造特色乡村风貌。

3.4.2 功能提升与服务升级,塑造便利便捷的居住环境

优化农村居民点布局,整理归并现有农村居民点,鼓励乡村居民居住于城镇集中安置区、农村集中归并点和农村保留居民点,实现农村居民点优化布局与设施的高效配置;优化农村主要居民点功能和服务配置,针对设施和服务短板,保障安全饮水,治理农村污水,全面开展垃圾分类,做好市政设施安全服务保障;以中心村等基础较好的乡村为支撑,构建乡村地区生活服务圈(见表5),提供便利便捷的商业服务,普惠共享的教育、文化、体育、医疗、养老等服务,优化基础设施配置与公共服务供给。

3.4.3 产业提质升级,提供优质的就业创业环境

统筹安排城乡区域产业项目,优化产业空间布局,落实高质量产业项目用地,提升产业用地效率,因地制宜培育发展特色产业。农业特色地区注重发展规模农业、精品农业和休闲农业,建设农产品精深加工业,完善生产、加工、流通、体验、销售、服务产业链,建设绿色农场、田园综合体、现代农业园区;工业特色地区注重培育工业主导产业,鼓励利用互联网技术、机器人技术、标准化制造、大数据技术,创新工业技术、产品、业态与组织模式,实现产业提质增效与创新发展;文旅特色地区注重文旅功能融合发展,建设特色文旅项目,发展特色民宿和乡村农家乐,合理组织游线,着力提升乡村产业发展水平。

3.5 建立高效规划实施与管理机制, 推动城乡 空间高水平治理

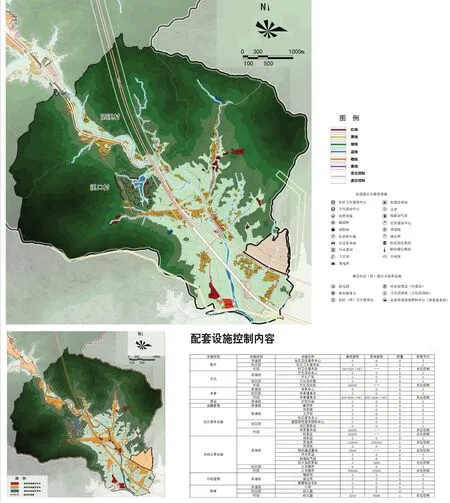

3.5.1 开展图则化管理与项目化管控

作为面向实施的规划,郊野单元规划在规划编制中充分考虑了规划审批、管理与实施要求。首先,为了提升规划实用性,仅在有具体建设项目要求的情况下启动郊野单元规划编制,确保规划有效落实。其次,深入衔接规划实施,做让基层干部看得懂、用得好的规划。郊野单元规划构建“1个文本+1个项目库+1套图则”的规划成果体系,既简化规划成果形式,又有效指导规划实施。最后,郊野单元规划借鉴城市控制性详细规划,实施图则管控。通过图则明确建设用地、农用地、生态用地和村庄的分类管控要求,提出重要项目、重要建筑、重要设施和核心用地空间范围,管控指标与管控坐标相结合,形成具有针对性与可实施性的规划管控措施,指导与推动项目落地建设(见图2)。

表3郊野单元存量提升内容及要求

表4 城乡人居环境改善内容及目标

表5乡村生活服务圈相应设施配置建议

3.5.2 依托数字、化信息化等综合技术手段

搭建信息服务平台,录入郊野单元规划相关信息,实现郊野单元电子化管理。同时,依托遥感等信息技术,建立对郊野单元规划落实情况的实时反馈机制,开展郊野单元规划与规划实施情况比对。一方面,纠正实施过程中的偏差,确保规划高效实施;另一方面,通过反馈情况,对郊野单元规划不合理的部分进行纠正,不断完善郊野单元规划。

图2 杭州市余杭区瓶窑组团规划图则示意

3.5.3 将规划转化为管理政策与管理工具

郊野单元规划注重将规划转化为可管理可操作的技术工具及具体政策,精准推动规划精细化实施。一方面,通过研究各类用地高效使用方式,将用地使用的方式转化为相应的产业政策和土地政策,以法定化、规范化、政策化的方式促进规划的有效管控;另一方面,规划编制同步考虑项目行政审批要求,推动一体化规划建设管理,压缩行政审批流程,节约行政审批时间,促进规划实施。通过郊野单元规划提取出的相应技术手段与管控政策,综合提升乡村地区建设管理水平,促进高水平治理。

4 结语

杭州郊野单元规划作为面向城市开发边界以外的规划,以城乡融合的视角审视区域整体发展。规划类型方面具有丰富的规划层级类型,是对传统村庄规划体系的丰富与补充,兼顾宏观指导与操作实施的法定规划,同时也是面向存量提升的近远期相结合的规划;规划编制过程中坚持生态优先、城乡融合、以人为本、精准提质等理念。规划内容重点突出分类引导,因地制宜提供规划建设引导;通过分级传导与全域管控的方式,促进城乡要素的高效利用;加强存量要素的挖掘与提升,推动城乡高质量发展;统筹兼顾提升城乡人居环境,塑造高品质城乡生活环境;图则管控与政策支撑结合,实现城乡高水平治理。

杭州通过开展郊野单元规划的编制,为乡村地区的规划编制提供了一种新的视角,但作为地方的规划实践,需要在下一步探索中加以深化和完善,为乡村地区高品质发展提供高质量的规划引导和支撑。