深圳文化中心的回访与再认识

——基于后评估(POE)的调研报告

作者:陈晓唐 北建院建筑设计(深圳)有限公司 副总建筑师

摘要:文章从深圳文化中心建成10 余年后的回访入手,通过建筑后评估式的调研,实现了对该建筑作品的再认识。即,经历过使用考验、对民众生活和建筑学仍具有贡献意义的优秀设计策略的验证与再确认。文章对上述优秀设计策略以循证设计模式的报告格式加以整理、提炼,包括:大型公建的标志性入口模式、大型公建的观景模式、开放阅览的环境氛围模式、梯田式观众席空间模式等。同时,文章也针对当前使用中的一些情况,提出了可持续使用改进建议。关键词:后评估,循证设计,可持续使用

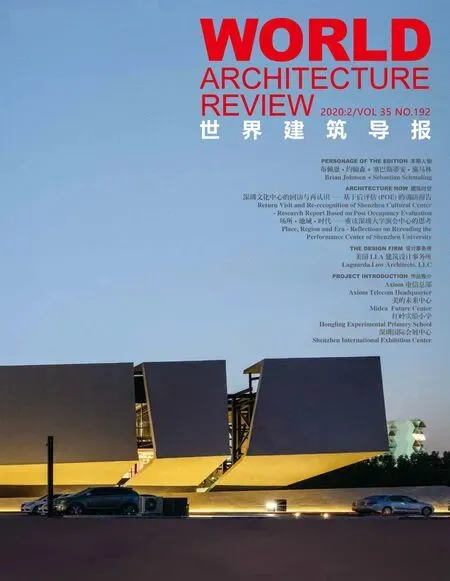

十余年前竣工全景照

使用十余年后全景照

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

2019 年3 月,深圳文化中心主创设计师矶崎新获得了该年度的普利兹克建筑奖。普奖评委评语特别提及了大师在深圳的作品:“他曾在中国主持设计诸多堪称典范的建筑作品,例如位于广东的深圳文化中心(2007)”。

在该建筑作品建成使用十年之后,笔者有幸以中方合作单位的建筑师身份回访了这一优秀建筑,并进行了深度调研。调研工作基于建筑后评估(Post Occupancy Evaluation,简称POE)的相关方法,包括对建筑中不同类别使用者进行问卷调研、访谈,对建筑使用情况进行不同时段的观察。通过调研,证实了该优秀建筑经历10余年时间考验对民众生活和建筑学仍具有贡献意义的优秀设计策略。这些优秀设计策略以循证设计(Evidence-Based Design,EBD)模式相对系统的格式加以整理、提炼,成为了本篇调研报告的主要内容,以利于该建筑优秀品质的传承与发扬。同时,调研报告也针对当前使用中的一些情况,提出了可持续使用改进建议。

一 优秀设计策略——循证设计模式

模式1:大型公共建筑的标志性入口模式

(1)原型实例:深圳文化中心的“金树大厅”、“银树大厅”入口(见图1)。

(2)相关说明:大型公共建筑常常通过入口树立其标志性。

(3)应对的问题:如何结合具体环境设置大型公共建筑的入口,如何塑造入口的特色。

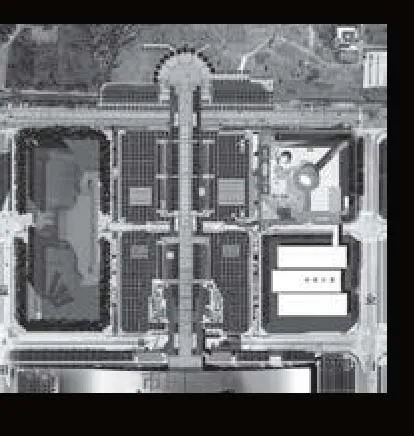

(4)问题的解决方案:建筑创作过程中,应首先对项目的具体环境及内在性质进行分析,在此基础上寻找合适的策略、方法。原型实例的深圳文化中心被市政路分隔为音乐厅与图书馆两部分,并共同面向市政厅—中央绿化带—莲花山城市视觉轴线(见图2)。建筑师团队特意通过架空于市政路上方的公共文化广场将分隔开的两部分连成一体,并在临向公共文化广场的两部分建筑体的端头分别设置入口。对偶的俩入口

被塑造为独特的“金树”、“银树”钢结构玻璃体,实现了两部分建筑体笔断意连的整体性,并树立了“文化森林”主题的标志性(见图3)。“金银树”造型体现了大型钢结构与建筑主题空间的有机统一,经不断拼叠而成的高次超静定钢结构体系宛若主树干伸展而出的层层枝杈(见图4),共同形成覆盖面积约1500 平米的玻璃幕墙树冠(见图5)。

(5)使用反馈:通过调研问卷统计验证了绝大部分使用者对“金银树大厅”环境品质评价较高(见图6-9)。对使用者进行的访谈获悉:使用者对这两座标志性入口大厅具有较强的认同感与归属感。每当使用者在室外逐渐走近“金银树大厅”时,都会被玻璃幕墙后朦胧浮现出的胜景所吸引,层层叠叠的“文化森林”深处似乎蕴藏着无尽的文艺瑰宝等待着去发掘(见图10、11)。而当夜幕降临,饱读图书后的读者们从“银树大厅”北望,灯火阑珊处恰是“金树大厅”向他们发出的艺术盛宴邀请(见图4)。不少使用者评论到:“非常奇特的建筑风格,到了夜晚非常美丽。”

(6)该模式原型实例所体现出的相关理论:建筑场所理论。挪威建筑学家克里斯蒂安·诺伯格—舒尔茨(Christian Norberg-Schulz)在1979 年,提出了“场所精神”(GENIUS LOCI)的概念。在其著作《场所精神——迈向建筑现象学》中,提到早在古罗马时代便有建筑环境的“场所精神”。“场所”在某种意义上,是一个人记忆的一种物体化和空间化,也就是城市学家所谓的“SENSE OF PLACE”,或可解释为“对一个地方的认同感和归属感”。建筑场所理论要求建筑师塑造的建筑环境在满足使用者行为需求的同时,也通过标志性形象实现使用者对空间的定位及对环境的认知,进而在使用者的精神层面逐渐形成对该环境场所的认同感与归属感。

模式2:大型公共建筑的观景模式

(1)原型实例:深圳文化中心大空间的观景策略(见图12、13)。

图10

图11

图12

图13

(2)相关说明:大空间的观景模式是结合有利的外部环境、提升空间品质的有效方法。

(3)应对的问题:如何在大型公共建筑中最有效地利用外部景观资源,并将其融入建筑使用者的日常行为。

(4)问题的解决方案:结合大型公共建筑通常规划于城市景观附近的特点,宜将建筑外部的景观资源作为建筑创作的重要出发点之一。在原型实例的深圳文化中心中,建筑的长边朝向市政厅—中央绿化带—莲花山城市视觉轴线景观,建筑师团队在建筑构思阶段就考虑将外部景观资源通过如琴弦般的玻璃垂幕吸纳入建筑内部,并与建筑中重要的两种日常行为——图书馆的开放式阅读行为与音乐厅休闲行为形成互动(见图14)。玻璃垂幕中一系列倾斜角度的钢柱骨架截面特意设计为扁长形,以尽量减少构件对外部景观的遮挡(见图15)。

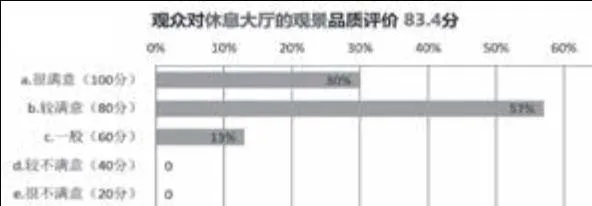

(5)使用反馈:通过调研问卷统计验证了绝大部分使用者对建筑内部主空间的观景品质评价较高(见图16-19)。对图书馆读者进行的访谈获悉:靠近玻璃垂幕的阅览座席通常是读者优先选择的位置,许多读者表示:“大大的落地窗,采光特别棒,在里面看书累了,还可以抬头看看蓝天白云,环境很不错。”(见图20)。对音乐厅观众进行的访谈获悉:无论是日常的等场,还是特别日子的“音乐下午茶”(见图21),巨大玻璃垂幕吸纳入建筑内部的都市景观、演奏大厅巨大形体及支撑屋顶的“金树”共同为深圳市民搭建了一座都市剧场——充满活力的公共聚集空间,巨大玻璃垂幕模糊了内外部之间的界限,每一位市民即是剧场中的观众,亦是其中精彩文化活动的演员。

(6)该模式原型实例所体现出的相关理论:窗外景观影响理论。窗外景观影响理论由美国德克萨斯A&M 大学建筑学院Ulrich 教授1984 年在《科学》杂志上发表的《窗外景观可影响病人的术后恢复》论文提出。该文描述了对同一走廊两侧病房内的患者进行为期十年的对照观测。其结果证明:病房窗外的自然景观比另一病房窗外的砖墙景观更有利于患者术后的恢复,并减少了患者所需住院时间及所需止痛药的强度和剂量。这篇文章的意义在于,它首次运用严谨的科学方法证明了窗外景观对室内使用者的重要作用。

(7)该模式需注意的个别日晒问题:图书馆使用的过程中,媒体曾报道有读者打伞看书的情况,设计单位于2015 年两次去图书馆进行现场调研。调研发现,在东侧部分楼层的部分区域存在阳光直射问题, 受影响较大的座位合计约有80 个,阳光直射阅读区书桌的时间是从早上九点开馆至上午11 点之前。据图书馆管理人员反映,每年的七到九月间存在这个问题, 特别是在晴天和少云的天气。经实地检测,阳光直晒区域体感温度较其他区域为高,桌面光照强度较高。在无遮挡情况下确实不适宜阅读。深圳文化中心的建筑设计理念中,很重要的一条是将建筑朝向广场的东侧空间打开,形成与城市空间互动的开放空间,改变传统图书馆过于封闭的状态,发挥了建筑场地特点、体现出时代精神。这也是本项目设计的一个亮点。值得一提的是,个别选择在日晒区域打伞看书的读者大多并不是因为其它区域没座位,也并非是因为要阅读这一区域的图书,而是由于这个区域空间较为开敞,能够看到外面美丽的广场和绿地,在上午11 点以后会比其它区域更加舒适。据反映,这些阳光可以直射的座位在其它季节都是非常受欢迎的,到了冬季更是抢手。

总之,阳光直晒的问题确实是存在的。但就数量而言,在2000 多个座席中占比不超过4%;就时间而言,在一年十二个月中占比四分之一、在全天12 小时开馆时间中占比不到四分之一。对图书馆运营和读者阅读的影响是及其有限的。另一方面,这些受影响区域的座位在大部分时间又恰恰是受到阅读者欢迎的。因此,设计单位认为不能仅仅因为一些媒体不够全面的报道,就对该“观景模式”及建筑表皮进行大的变动、影响建筑空间效果。建议通过增加季节性的局部遮阳处理,妥善解决这个问题。

在2018 年,该建筑作品建成使用十年之后,笔者结合设计单位开展的“深圳文化中心”后评估,分不同日期、不同时段对图书馆阅览空间进行了回访观察与访谈,发现“增加季节性的局部遮阳处理”后,基本解决了媒体报道的个别日晒问题(见图22)。

模式3:图书馆开放空间环境氛围模式

(1)原型实例:深圳文化中心(图书馆)的开放阅览空间(见图23)。

(2)相关说明:开放阅览空间是绝大多数现代图书馆采取的形式。

(3)应对的问题:如何创作独特的开放空间,并营造相应的环境氛围。个别图书馆只是简单地通过楼板局部透空处理,远未达到氛围营造的效果。

(4)问题的解决方案:阅览空间的独特开放性宜立足具体条件进行设计,氛围的营造宜从读者的行为感官出发。在原型实例的深圳文化中心(图书馆)中,建筑师团队策略性地在建筑朝向市政厅—中央绿化带—莲花山城市视觉轴线的主立面玻璃垂幕一侧打造了可以最大化吸纳外部景观进入各层的通高边庭。各层开放式的阅览空间均向此边庭开放,设在边庭的楼梯使读者在上下楼的行为中进一步感受到玻璃垂幕模糊内外界限后边庭所具有的独特开放格局。(见图24、25)。独特开放格局促进了集体学习氛围的营造,这种氛围尤其通过边庭底部大台阶“书山山坡”及其两端二层标高处读书空间的对景获得加强(见图25、26)。

图14

图15

图16

图17

图18

图19

图20

图21

图22

图23

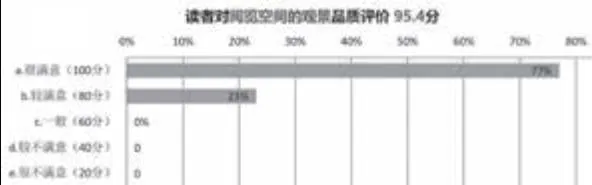

(5)使用反馈:通过调研问卷统计验证了绝大部分使用者对开放阅览空间的品质评价较高(见图28、29)。对使用者进行的访谈获悉:深圳文化中心(图书馆)独特开放格局下集体学习的建筑环境氛围令读者印象深刻。层层叠叠的开放阅览空间促进了读者之间学习行为的感染:每当有个别读者倦怠时,周围孜孜以求的热情读者——就仿佛是最好的伴读、或是倦怠者反观到的理想自我,就会不断地鞭策倦怠者走出困乏,继续学习下去。许多读者评论到:“很喜欢这里的氛围,大家都在认真地做着一样的事,那种氛围,特别棒!”

图24

图25

图26

图27

(6)该模式原型实例所体现出的相关理论:建筑氛围理论。建筑氛围理论是瑞士建筑家卒姆托在其《建筑氛围》中特别提到的理论。当一座建筑物成功打动人时,是氛围在打动人。人们通过敏锐的情感来体验氛围——这种体验是人类需要的生存之道。人们有能力凭直觉欣赏,靠自发的情感反应,于刹那间否决某件事情。这与线性想法非常不同。卒姆托对如何创造“氛围”总结了九大方面,包括:建筑本体、材料兼容性、空间的声音、空间的温度、周围的物品、镇静和诱导之间、室内外的张力、密切程度、万物之光。

模式4:基于功能需求的观演空间模式

(1)原型实例:深圳文化中心(音乐厅)演奏大厅的峡谷梯田式观众席空间(见图30)。

(2)相关说明:峡谷梯田式观众席空间是音乐厅观演空间的一种形式。

(3)应对的问题:如何塑造观演空间,使观众席获得理想的音响效果及观赏体验。个别观演空间为求新而求新,结果出现了一些音质平庸,不合逻辑的“奇奇怪怪空间”,令人惋惜。

(4)问题的解决方案:观演空间的独特性宜立足于观演空间视觉、听觉的功能需求出发。在原型实例的深圳文化中心(音乐厅)演奏大厅中,设计团队采用峡谷梯田式布局,即演奏台在中央,观众席分成各块体分布在舞台周围。各块体根据视线分析、声场分析灵活布置,使观众席获得了理想的视、听效果。各观众席块体均由倾斜的声反射板围起,起到了很好的声学作用。(见图31、32)。

(5)使用反馈:通过调研问卷统计验证了绝大部分使用者对演奏大厅梯田式观众席空间品质的评价较高(见图33、34)。通过访谈获悉:演奏大厅梯田式坐席参差,从空间的各个方向、层次向中心舞台延伸发散,令观众印象深刻。一些观众表示:“演奏厅的设计不仅达到最佳观演效果,而且音响极佳。”据使用者反馈,相比传统的整体式观众席,梯田分块式观众席犹如放大的包厢独立进出,其内的观众均由该区对应的工作人员(或志愿者)提供小众的包厢式服务。(6)该模式原型实例所体现出的相关理论:形式追随功能理论。“形式追随功能”是现代主义建筑大师路易斯·沙里文的一句名言,即“Form follows the function”。包豪斯的功能主义将其推到了更高的高度。虽然其在现代建筑发展中进行过相关修正,但终代表着现代建筑适用、理性的一面。当前,国内出现了个别缺乏理性逻辑的“奇奇怪怪的建筑”,更需要建筑师们对国家新时期建筑方针“适用、经济、绿色、美观”中首要“适用”原则的高度重视。

二 可持续使用改进建议

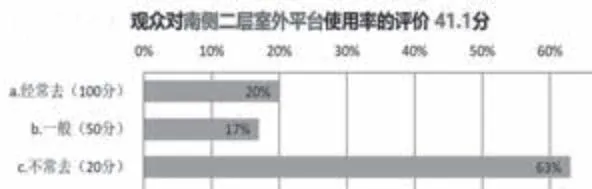

1、关于二层室外平台的改进建议

通过问卷调研,发现读者和观众对深圳文化中心的二层室外平台使用不太充分(见图35、36)。现场调研也显示,将深圳文化中心图书馆、音乐厅两部分连成一体的二层室外平台在空间维度上只有在靠近音乐厅的一角布置有咖啡店的外摆(见图37);在时间维度上只有在每日图书馆开馆伊始,大群的读者会在此排队入馆(见图38),这也是读者统计的使用率高于观众使用率的原因。总体而言,二层室外平台使用现状相距设计伊始的“公共文化广场”初心尚有一定差距。建议二层室外平台加强相关公共文化活动设施的布置,宜结合深圳气候阳光炎热、时常阵雨的特点,布置一定量的室外棚架空间,既利于文化活动的开展,也利于读者们开馆时的排队。

2、关于东侧室外大台阶的改进建议

通过问卷调研,发现读者和观众对深圳文化中心东侧室外大台阶使用不太充分(见图39、40)。现场调研也显示,将二层公共文化广场与一层户外广场相连的室外大台阶,平日几乎空无一人。建议结合二层公共文化广场相关文化活动的组织,将此闲置的室外大台阶也通过相关公共文化活动设施的布置,转化为读者群、观众群喜闻乐见的“文化、艺术阶梯”(见图41)。

3、关于东侧一层室外水墙广场的改进建议

通过调研,发现深圳文化中心东侧一层室外水墙广场使用感受可以进一步提升(见图42)。室外水墙广场是深圳文化中心东侧面向市政厅—中央绿化带—莲花山城市视觉轴线的底层界面。建筑师团队设计了连续的水墙为片区环境提供了丝丝凉意及潺潺流水的声景观。一些读者和观众反映,相比东侧中央绿化带树阵下的坐凳,深圳文化中心的水墙环境缺少停留、休憩的设施,建议在此处的树荫下布置一些室外座椅,以提升环境的使用效率。

图28

图29

图30

图31

图32

图33

图34

图35

图36

图37

图38

图39

图40

三 结论

总之,深圳文化中心是由普利兹克建筑大师矶崎新领衔担任主创设计师设计,已建成十余年并屡获重要设计奖与优秀工程奖的深圳市一标志性公共建筑。对于这样一座建筑运用后评估方法进行回访、调研,具有重要意义。通过调研,证实该建筑在使用10 余年后仍然保持着良好的使用状态,仍然按照初始的建筑策划及设计运行;其中使用者对于金树、银树大厅入口的标志性有充分的认同感;对于大空间利用外部景观资源,将中央绿带-莲花山景观借助大玻璃引入室内的“借景”策略也表示赞赏与肯定;对于开放阅览空间以及山地葡萄园式的观演空间模式,也都表示充分的认可。这些都是经历10余年时间考验、对民众生活和建筑学仍具有贡献意义的优秀设计策略。上述优秀设计策略充分佐证了普奖评委的对矶崎新大师的评语,即“他曾在中国主持设计诸多堪称典范的建筑作品,例如位于广东的深圳文化中心(2007)”。

图42