激波冲击锯齿形界面的气泡竞争实验研究

翟志刚, 郭 旭, 司 廷

(中国科学技术大学 近代力学系, 合肥 230027)

0 引 言

Richtmyer-Meshkov (RM)不稳定性[1-2]又称为激波和界面相互作用,是指两种具有不同物理属性的物质分界面在激波冲击下,任意小扰动的扰动振幅随着时间逐渐增长,通常会经历线性和非线性发展阶段,并最终发生湍流混合。扰动振幅之所以能够不断发展,目前认为主要有两种机制。第一种是压力扰动机制,即激波在扰动界面上发生反射与透射时,反射波与透射激波会伴有不同的曲率及相位,在界面两侧产生不同的压力扰动。在不同压力的驱动下,界面不断发生变形,扰动振幅逐渐增大。第二种是斜压机制。根据涡量动力学方程,若密度梯度与压力梯度不重合,会产生涡量,而涡量会诱导界面产生运动速度。在RM不稳定性问题中,激波提供了压力梯度,不同密度界面提供了密度梯度。而当激波穿过界面时,由于扰动界面各位置处曲率不同,产生的涡量幅值不同,从而界面各位置处诱导的运动速度不同,进一步导致界面变形。RM不稳定性广泛存在于工程应用领域。比如在惯性约束核聚变(ICF)中,激波诱导的湍流混合极大地降低了聚变温度,可能导致最终点火失败。因此如何抑制激波诱导的湍流混合是ICF中亟需解决的物理难题之一[3]。在超燃冲压发动机燃烧室中,激波诱导界面不稳定性则可以将燃料和氧化剂充分混合,从而极大地促进燃烧效率[4]。此外RM不稳定性在天体物理[5]、国防尖端武器等领域也有着重要的应用价值。因此RM不稳定性近几十年来得到了国内外研究者的广泛关注,取得了丰硕的研究成果[6-11]。

在RM不稳定性研究中,单模界面(界面形状可以采用单一正/余弦函数表达)是构成复杂界面的基础,因其形式简单而得到了广泛的关注[12-17]。Richtmyer最早针对单模界面的演化进行了理论分析,在不可压缩及小振幅的假设下提出了冲击模型,并对扰动的线性增长阶段进行预测[1]。而Meshkov最早开展了系列激波管实验来验证冲击模型,他采用高分子膜形成单模界面,发现冲击理论总是高估实验增长率[2]。此后,冲击模型不断得到修正,新的模型也不断被提出,并进一步考虑大振幅效应[18]、可压缩效应[19]等。另外,界面生成方法和流场观测手段等实验技术也得到了极大的改进。在界面生成方面,虽然早期实验采用的高分子膜在网格的支撑下能够形成多种形状界面,但高分子膜厚度较大,破碎后对流场的干扰较为明显;此外网格的存在会对流场产生一定的阻塞率,影响界面发展[20]。为了消除膜片的影响,无膜技术,诸如气体射流方法生成气柱/气帘界面[21-22]、激波管震荡方法生成单模界面[12]等逐渐发展起来。无膜界面同时易与激光诱导荧光、流场图像测速等片光测量技术相结合,可以获得流场的定量信息。但无膜方法一方面由于气体扩散无法形成间断型界面,导致初始条件无法定量重复,另一方面生成的界面形状目前仅局限于柱形或单模界面,在生成其他形状界面方面有一定局限性。肥皂膜由于其厚度极薄,对流场污染小,是一种生成界面的较好材料。但由于表面张力的作用,肥皂膜在无约束的条件下只能生成球形或柱形界面[7, 23],难以生成具有顶点的界面。近年来,基于线/环约束肥皂膜的界面生成方法克服了这一缺点,实验中能够生成任意形状的初始扰动界面,非常有利于开展激波管实验研究[14-15,24-28]。

在许多工程实际中,多模界面最为常见。通过傅里叶展开,多模界面可以分解为多个不同振幅和波长的单模界面的叠加,因此单模界面演化的实验研究有助于更好地理解多模界面的演化。对于单模界面而言,当激波冲击界面之后,界面在发展过程中,高阶模态逐渐出现。为了预测单模界面演化中出现的高阶模态的发展规律,Zhang和Sohn基于扰动展开方法提出了一个四阶非线性模型[29]。基于Padé近似,Zhang和Sohn进一步拓展了该模型的有效范围[30]。对于多模态界面,高阶模态存在于初始界面上。Mikaelian指出,如果各个模态的振幅都满足小扰动假设,扰动总的线性增长率可以通过叠加各个高阶模态的线性增长率得到[31]。Niederhaus和Jacobs也证明在界面变成多值函数之前,线性稳定性理论可以为多模态界面中每一个模态振幅的演化提供较好的预测[32]。在弱非线性阶段,在模态耦合影响之前,Vandenboomgaerde等针对多模界面中每一个模态的非线性演化提出了一个非线性模型[33]。在非线性发展后期,模态耦合与竞争变得重要,目前尚没有合适的模型能够预测强非线性阶段的高阶模态的演化规律。多模界面实验方面,Luo等实验研究了周期性锯齿形界面在激波冲击下的演化规律,由于锯齿形界面存在一个主控模态,其线性增长率几乎可以采用冲击模型预测。同时发现在不同初始角度下,扰动的线性增长率与初始振幅波长比是一个非单调函数关系,验证了已有的数值结论[25]。Luo等同时研究了包括锯齿形界面在内的多种周期性多模界面,考虑了高阶模态的影响。发现当扰动发展进入非线性期时,即使不考虑模态耦合的影响,高阶模态仍会对扰动发展起到不可忽略的作用[34]。美国Ranjan课题组开展了大量的激波与倾斜界面相互作用的实验研究(倾斜界面可认为是锯齿形界面的一半),主要关注了初始振幅和激波强度对湍流混合的影响[35-37]。

但工程实际中,如靶丸表面,涉及的多模态界面初始扰动往往并不是周期性分布的,而是随机分布。在激波诱导界面失稳研究中,具有不同振幅、不同波长的扰动在激波冲击下具有不同的发展速率。在这种情况下,不同尺度的界面在发展过程中就会存在彼此之间的相互影响、相互竞争。这在RM不稳定性研究中称为界面耦合效应(气泡竞争)。气泡竞争最早是由Lewis在实验中发现[38]。在Rayleigh-Taylor (RT)不稳定性研究中,在不考虑模态耦合的前提下,Sharp提出了一个三维模型来预测气泡竞争[39]。他发现气泡竞争会出现两个结果:只有一个长波长的气泡以稳定的速度增长或者具有不同波长的气泡均以稳定但不同的渐近速度在增长。Alon等进一步修正了Sharp提出的理论模型,并提出了新的理论来计算气泡的数量[40]。Alon等认为气泡竞争最终会进入自相似阶段,且提出了自相似定律来预测气泡的平均高度。进一步地,Alon等考虑了RM不稳定性条件下的气泡竞争机制,发现主要气泡的宽度以指数定律增长,并且气泡的平均高度遵循自相似定律[41]。

两个气泡的竞争,即一个大气泡和一个小气泡沿着界面间隔排列,是研究气泡竞争最简单的工况。理论方面,Zufiria曾提出一个势流理论研究了两个或多个气泡竞争[42]。Zufiria的理论被Sohn加以改进,并推广到RM和RT不稳定性研究中来描述两个或多个气泡的竞争关系[43-44]。Rikanati等通过构建一个涡模型研究了两个气泡的竞争关系。利用一个统计模型,基于气泡融合的机理描述了随机扰动的增长[18]。实验方面,Sadot等采用高分子膜技术生成了具有单模形式且尺寸不同的气泡结构,研究了气泡竞争对流场的影响。发现相比单模界面而言,竞争促进了大气泡界面的非线性增长[20]。但Sadot等只开展了一组工况实验,并没有研究其他初始条件对气泡竞争的影响。Guo等通过改变锯齿形界面中各部分的尺寸关系,实验研究了锯齿形界面中不同尺度界面之间的竞争关系。发现竞争对不同尺度界面的发展起到不同的促进或抑制作用[25]。在Guo等[27]的工作中,考虑了在同一种初始角度(θ= 60°)下,通过改变相邻大小界面振幅的比例关系来研究气泡竞争,而没有考虑初始角度的影响。已有工作表明,初始角度的不同极大地影响了界面振幅增长率[25]。而初始角度对气泡竞争的影响尚未见有公开文献报道,这也是本文研究的动机所在。

1 实验方法

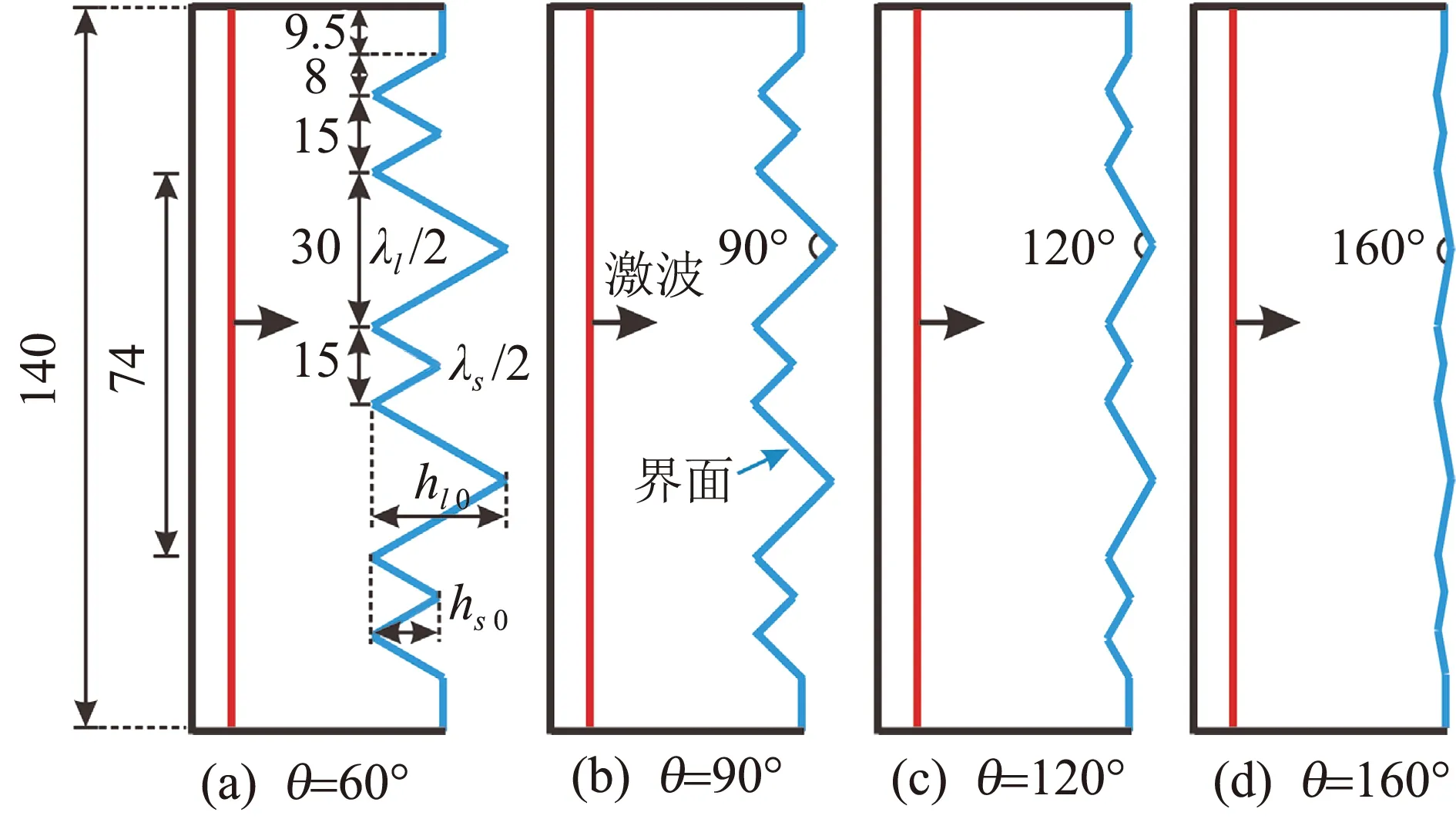

本文采用肥皂膜技术生成具有不同角度的锯齿形界面。如图1所示,为了研究气泡竞争,采用与Guo等[27]相似的方法,改变相邻两个V形界面的振幅,即大、小V形界面间隔排列,形成两个气泡结构,而初始尖钉结构的位置相同,从而可以突出气泡竞争的影响。本文共设计4种工况,顶角角度θ分别为60°、90°、120°和160°。对所有工况,大、小界面的半波长(λl/2和λs/2)分别为30 mm和15 mm,且满足hl0/hs0=λl/λs,其中hl0和hs0分别为大、小界面振幅的两倍。注意到在锯齿形界面两侧分别有长度约10 mm的直边连接锯齿形界面和激波管壁。直边的存在会破坏界面的周期性,从而影响界面振幅增长率[45]。但本文实验关心的区域为对称面两侧±37 mm的范围,因此,两侧竖直部分并不会对关心的界面演化产生影响。

图1 四种工况初始界面布置示意图Fig.1 Schematic of the initial interface configurations for four cases

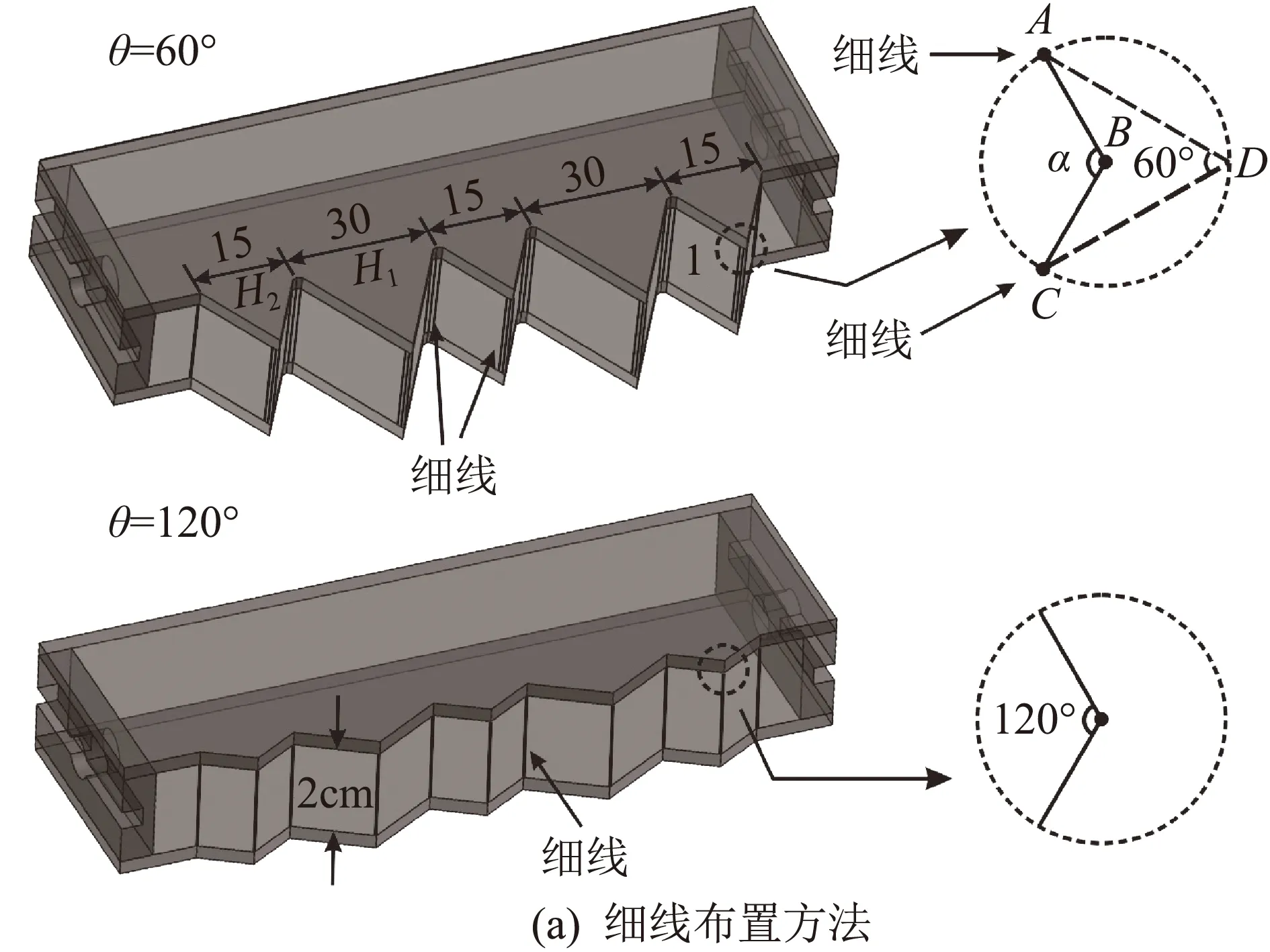

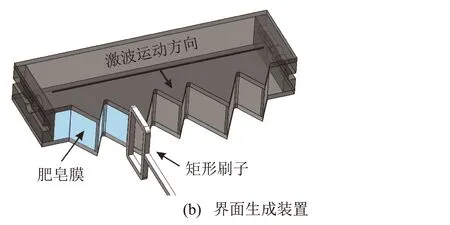

肥皂膜技术已较为成熟,在之前的实验中已成功生成了锯齿形界面[25, 27],因此这里仅对实验方法做一个简要介绍。实验之前首先采用雕刻机将间距为20 mm、厚度为3 mm的两块有机玻璃板雕刻成锯齿形,如图2(a)所示。在锯齿形界面每一个尖点的位置分别插入直径0.128 mm的细线来约束肥皂膜。尖点处细线的数量取决于尖角角度,当角度小于120°并大于60°时,至少需要两根细线,当角度大于或等于120°时,仅需一根细线。用一个刷子蘸取事先配置好的溶液(由质量分数分别为60%的蒸馏水,20%的浓缩肥皂液和20%的甘油配置而成),然后将蘸有溶液的刷子沿着锯齿形表面刷一下,即可形成锯齿形界面,如图2(b)所示。

图2 θ=60°和θ=120°时尖点处细线的 布置方法及界面生成装置Fig.2 Arrangement of the thin wires at vertex for θ=60° and θ=120° and the interface formation device

本文实验是在水平激波管中开展的,激波管高压段长1.7 m,低压段长2.0 m,实验段长0.6 m,截面积为155 mm × 26 mm,通过安装在低压段内的压力传感器测得平面激波的马赫数为1.19±0.02,波后流场通过连续光源(型号为DCR III,SCHOTT)照射,采用纹影方法结合高速相机(型号为PHOTRON, FASTCAM SA5)进行拍摄。高速相机的拍摄速度为50 000 帧/s,曝光时间为0.37 μs,纹影图片的空间分辨率为0.32 mm/pixel。

表1 实验初始条件Table 1 Initial experimental conditions

2 结果与分析

2.1 界面演化及波系

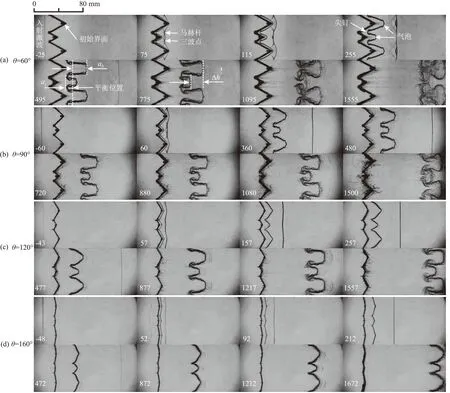

图3给出了θ=60°、90°、120°和160°锯齿形界面的演化纹影图。本文定义零时刻为入射激波刚遇到界面时。以θ=60°的工况为例,当激波作用在锯齿形界面的斜边时,产生反射激波和透射激波。从大、小界面处产生的透射激波相互干扰,形成马赫杆和三波点结构。在激波冲击下,锯齿形界面开始运动,在尖钉头部很快产生了涡结构,同时由于RM不稳定性和剪切不稳定性的作用,斜边上也产生了较多的小涡结构。在t=255 μs之前,可以发现大小气泡几乎独立发展,尖钉和气泡结构比较对称,说明在此之前气泡竞争的作用极小。在t=495 μs的时候可以发现,尖钉结构的发展已呈现不对称的现象,说明此时大、小气泡的发展已经受到彼此的影响,气泡竞争开始发挥作用。进一步地,大气泡逐渐占据小气泡下游的发展空间,抑制了小气泡的运动 (775~1555 μs)。在这个过程中,尖钉结构发生了极大的变形,逐渐向大气泡方向偏移。

随着θ增大到90°和120°时,由于激波与界面之间的夹角减小,斜压性较弱,界面上产生的涡量幅值减小,导致在实验时间内界面变形较小。虽然大气泡并没有像小角度工况下那样挤占小气泡发展空间,但尖钉的发展同样出现了较大的扭曲变形,且同样向大气泡方向偏移。当θ增大到160°时,斜压性进一步的减弱导致界面发展更慢,在整个实验时间内,界面几乎都保持对称发展,气泡竞争并没有起明显作用。

在纹影图中,可以发现在界面运动前方有一团浅色的物质。为了搞清楚这团物质是否为界面(这对测量界面振幅增长率至关重要),我们采用了粒子散射技术对θ=120°的工况进行了重新拍摄。这里采用能量为15 W的连续激光器对流场进行照明,初始圆柱形激光经过透镜组转变为厚度约1 mm的片光。采用肥皂液粒子本身作为示踪,利用高速摄影获得波后流场。将某时刻的纹影结果与片光结果进行了对比,如图4所示。虽然片光结果不够精细,但足以说明这团物质并非界面。经过实验证明,该团物质的产生是由于用于形成界面的有机玻璃板与激波管壁之间存在一定的缝隙,同时又有少量SF6通过扩散进入该缝隙中,形成了一定的密度界面。在激波冲击过程中,这部分界面也会有所发展。由于这部分初始密度界面的随机性,该团物质的形状也表现出任意性。值得注意的是,这部分物质与界面处在不同的空间内,因此不会对界面演化产生任何影响。

图3 激波冲击四种不同角度air/SF6锯齿形界面演化的纹影图 (激波从左向右传播,ab和as分别是气泡结构和尖钉结构的振幅,Δh是大、小气泡头部的位移差,单位:μs)Fig.3 Schlieren images of the air/SF6 interfaces impacted by a planar shock with θ=60°, θ=90°, θ=120°and θ=160° (Shock waves propagate from left to right, abis bubble width, asis spike width, and Δh is bubble front difference, Unit:μs)

2.2 界面尺度增长规律

图4 θ=120°时纹影结果与片光结果的对比Fig.4 Comparison of interface contour from the schlieren image and the laser sheet image

图5 V形界面顶角角度为60°、90°、120°和160°时 大、小界面混合宽度的变化Fig.5 Time variation of the mixing width of the large and small shapes in dimensionless form (60°, 90°, 120° and 160° represent the vertex angles of the V-shaped interface)

进一步地,我们给出了尖钉和气泡的宽度随时间的变化,如图6所示。尖钉和气泡的测量是以界面的平衡位置为基准,而平衡位置可以通过界面形状的傅里叶分析得到[45]。由于气泡竞争导致尖钉头部扭曲变化,可以看到,在无气泡竞争的θ=160°的工况中尖钉无量纲宽度发展最快。对于气泡而言,随着角度的减小,大界面气泡的无量纲宽度增长越快,而小界面气泡的无量纲宽度增长越慢,甚至出现负增长。角度越小,气泡竞争出现越早,且作用越明显。因此气泡竞争促进了大界面气泡的增长,抑制了小界面气泡的增长。这与Guo等[27]的工作中得到的结论相同。也就是说气泡竞争促使能量从小界面向大界面转移,气泡竞争越显著,能量转移越多,大、小界面的气泡增长差异就越大。

(a) 尖钉宽度随时间的变化

(b) 气泡宽度随时间的变化图6 尖钉宽度和气泡宽度随时间的变化(as0和bs0分别是t=t0时刻的尖钉和气泡宽度,vs和vb分别实验中获得的尖钉和气泡的线性增长率,60°、90°、120°和160°表示V形界面顶角角度)

Fig.6 Time variation of the spike width and bubble width(as0andab0are spike and bubble widths at timet0, respectively;vsandvbare linear velocities of the spike and bubble widths obtained from experiments, respectively. 60°, 90°, 120° and 160° represent the vertex angles of the V-shaped interface)

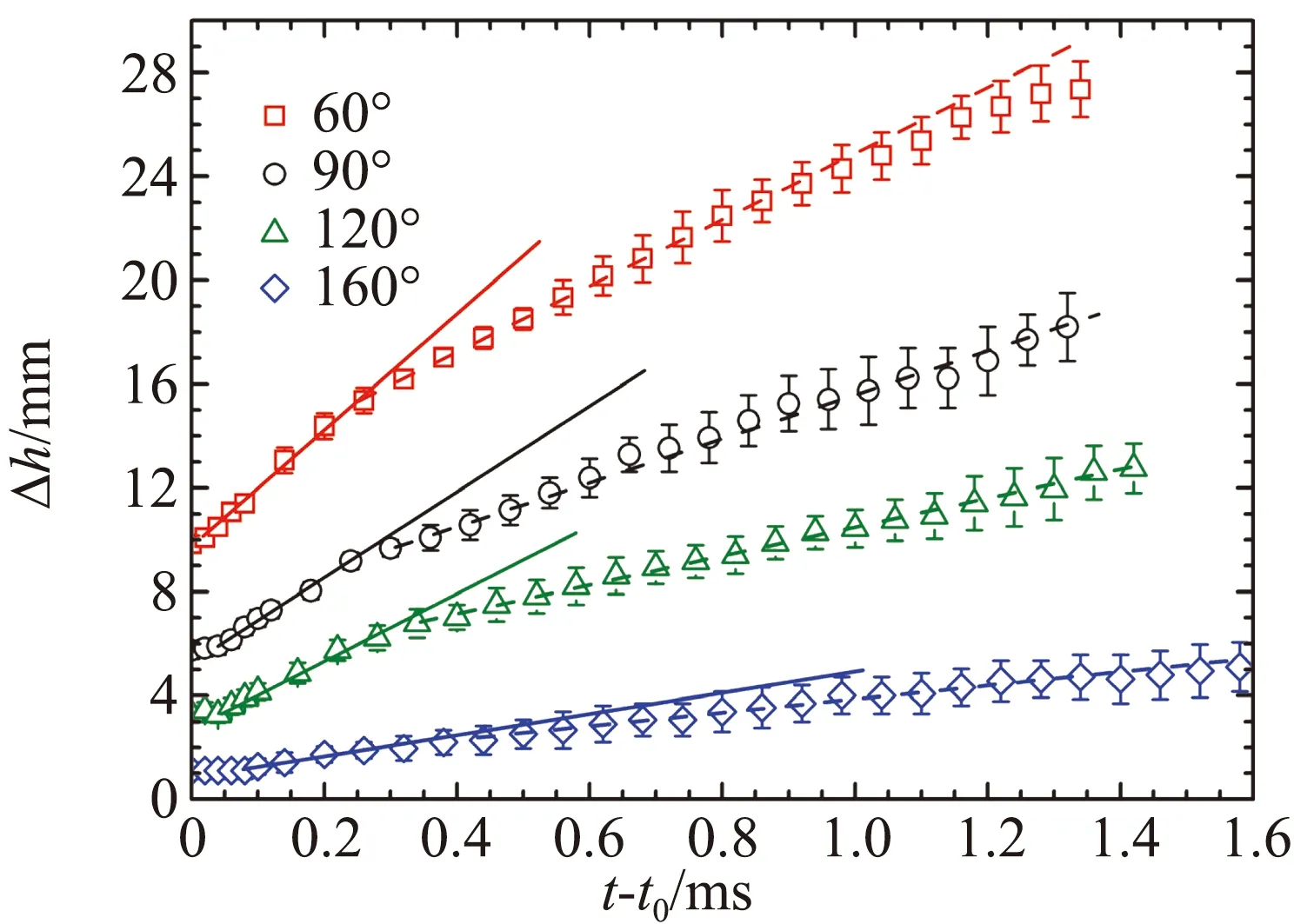

大、小气泡头部距离的位移差,即图3中定义的Δh,可以直接反映气泡竞争对界面运动在流向方向上的影响。图7给出了四种工况下的Δh变化规律。可以看出随着角度的减小,大、小气泡头部位移差异越来越大,意味着气泡竞争随着角度的减小而变得显著。有趣的是,对于任意一个工况来说,在进入非线性增长之前,Δh似乎经历了两个不同的线性阶段。类似的现象在不同大小界面振幅实验中也得到过[27]。第一个线性阶段比较容易理解,因为在气泡竞争作用之前,大、小界面的气泡结构都是线性增长。当气泡竞争发挥作用时,第一个线性阶段结束。第一个线性阶段的持续时间随着角度的减小而减小,因为角度越小,气泡竞争发生的越早。在气泡竞争作用之后,前面已介绍过,气泡竞争促进大气泡增长,而抑制小气泡增长,如果不考虑其他因素,Δh应该保持非线性增长。值得注意的是,在扰动非线性增长阶段,非线性效应抑制振幅增长。因此,气泡竞争和非线性效应对大气泡的作用是相反的,而对小气泡的作用是相同的。由图可知,第二个线性增长率要比第一个线性增长率低,也就是说非线性效应对大气泡的抑制作用更明显,导致大气泡的增长率下降的更多。更确切地说,非线性效应导致大气泡增长率的下降要大于非线性效应和气泡竞争效应耦合作用导致的小气泡增长率的下降。但这并不能解释第二个线性阶段存在的原因,关于第二个线性阶段存在的原因仍需要进一步的研究。

(a) 有量纲变化

(b) 无量纲变化图7 大、小界面气泡头部位移差随时间的变化 (图中60°、90°、120°和160°表示V形界面顶角角度)

Fig.7 Time variation of the bubble front difference in dimensional form and dimensionless form(60°, 90°, 120° and 160° represent the vertex angles of the V-shaped interface)

图7(b)描述了大、小气泡头部位移差的无量纲变化规律,其中kh=4π/(λl+λs),vh0是实验中获得的第一个线性阶段的增长率,t*是第一个线性阶段开始的时刻,h*是t*时刻波后气泡位移差。针对初始不同振幅的情况,Guo等[27]发现无量纲后的气泡位移差能够较好地归一化。而对于本文不同角度的情况下,图7(b)表明不同工况并没有较好地归一化,说明初始角度对气泡位移差,即气泡在流向方向上的运动具有一定的影响。总体上,初始角度越小,大、小气泡在流向上的运动速度差异就越大。

3 结 论

本文在激波管中实验研究了气泡竞争对锯齿形界面发展的影响,主要关注锯齿形界面初始顶角对气泡竞争的影响。为了突出气泡竞争的影响,对任一种角度来说,设计波长相同、振幅不同的大、小气泡间隔排列,同时保证尖钉的位置相同。实验中,锯齿形界面采用肥皂膜技术生成,并采用高速摄影结合纹影方法对波后流场进行显示。实验结果清晰地显示了气泡竞争对大、小气泡的影响规律。

在界面发展早期,大、小界面几乎独立发展,说明气泡竞争在早期不起作用。随着界面的演化,气泡竞争逐渐开始发挥作用。锯齿形界面角度不同,气泡竞争起到的作用不同。角度越小,由于斜压性较大且大振幅引起的二次压缩效应较强,界面上产生的斜压涡量越大,从而诱导界面更快发展,气泡竞争出现的越早且作用越显著。对于本文研究的θ=160°工况而言,在实验时间内几乎没有发生气泡竞争。通过气泡竞争,大气泡逐渐挤占小气泡的下游运动空间,同时导致尖钉结构扭曲变形。通过对大、小气泡总体混合宽度的测量,发现气泡竞争促进了大气泡的振幅增长,而抑制小气泡的振幅增长,且对小气泡的影响更大。实验结果表明气泡头部位移差在进入非线性增长之前会经历两个线性阶段,且第二个线性阶段增长率较小,表明非线性效应在该阶段起着重要的作用。对于大气泡而言,非线性效应和气泡竞争对气泡宽度增长起着相反的作用,而对于小气泡而言,非线性和气泡竞争均是抑制小气泡宽度增长。由于第二个线性增长率较小,在没有其他因素影响的前提下,可以认为非线性效应导致的大气泡宽度增长率的下降超过了非线性效应和气泡竞争两个综合作用导致的小气泡宽度增长率的下降,从而使得第二个线性增长率减小。可见大气泡受到非线性效应的影响更大。不同条件下的气泡位移差无法归一化,说明初始顶角角度对气泡竞争和界面演化具有重要影响。

———水壶里的故事