出声思维促进初中生深度理解机械能守恒

曹俊

摘 要:语言是思维的关键工具。实证和理性思维是发展初中生科学素养的重要目标。在机械能守恒单元的学习过程中,学生出声并找到正确答案却有可能是基于直觉的判断,而非基于证据的逻辑推理。势能和动能的转化现象在生活中普遍存在,运用真实的情境,联系运动和力、做功、动能和势能的转化等相关知识,吸引并鼓励学生以出声思维的方式,找准分析对象,查找物体势能和动能变化的事实证据和理论证据,多角度解释物体势能和动能的变化及其原因,有助于学生形成关于力、运动和能量的概念图式,深度理解机械能守恒,提高初中生运用科学概念分析问题的能力。

关键词:出声思维;深度理解;概念;建构;机械能;守恒

在《思考,快与慢》中,丹尼尔·卡尼曼会带领我们体验一次思维的终极之旅。丹尼尔·卡尼曼把依赖情感、记忆和经验作出的判断称为“系统1”,它快速,而且只消耗很少的能量;有意识的“系统2”需要通过调动注意力来分析和解决问题,使用“系统2”会消耗更多的能量,所以它很懒惰。因此,人们在思考问题的时候,常常会采纳“系统1”的直觉判断[1]。

学生建构机械能的概念,源于生活中对高空坠物、橡皮筋拉长、过山车等现象的认知和课本中单摆和滚摆的经典实验。在浙教版《科学》九年级上册第79页的活动中,课本通过“摆锤向下摆动(滚摆下降)的过程中,重力势能如何变化?动能如何变化?在摆锤摆过中点向上摆动(滚摆上升)的过程中,重力势能如何变化?动能如何变化?”等问题启发学生思考势能和动能的转化。

所教的学生几乎全部做对了,然而他们真的理解了动能和势能的转化吗?丹尼尔·卡尼曼认为,“系统1”工作的核心之一是联想,通过联想记忆,人们对发生的事情,作连贯的解释。这种“系统1”的思维方式会不会带来“如果物体下落,那么物体的势能减小,动能增加”的结论呢?

学生分析“运动员从蹦床的最低处上升到最高处的过程中,运动员动能和势能变化”问题时的高错误率,说明学生只是说出了单摆、滚摆运动时动能和势能变化的正确答案。观察实验时,学生既没有搜集事实证据,也没有联系“运动和力”“决定动能和势能大小的因素”等已有知识展开推理和思考,所以尽管实验做了,问题也答对了,学生还是没有对动能和势能之间是如何轉化的问题展开深度的思考,也就难以深度理解机械能守恒。

1 出声为何:语言是思维的关键工具

在生活中,人们运用语言传递信息、抒发情感、交流思想、阐述观点。在学习过程中,语言是重要的思维工具。维果茨基认为:“语言是人类为了组织思维而创造的一种最关键的工具,概念和知识都寓于语言之中”,“语言是自我调节和反思的工具”,“语言可用于社会性的互动与活动,儿童可以凭借语言与他人相互作用,进行文化与思想的交流”,他还明确地指出“良好的教学应走在发展的前面并引导之”。

“科学是以多样统一的自然界为研究对象的探究活动,是建立在证据和理性思维的基础上的”,“科学探究是创造性思维活动、实验活动和逻辑推理交互作用的过程”。对单摆和滚摆运动的观察,学生不能只是知道答案,还需要查找动能增加或减少的事实证据,还需要学生运用已学的知识,通过逻辑推理,发现动能变化的理论证据。只有这样,课堂的实验和活动才会是真正的探究,学生才会在原来概念图式的基础上,添加新的内容,形成新的认识。当学生因为回答正确而感到满足的时候,教师的追问是引发学生深度思考的关键,以师生平等对话为基础的出声思维为“系统2”的参与提供了可能。

2 缘何出声:学生需要表达观点的机会

建构主义学习理论认为,“儿童的认知结构就是通过同化与顺应过程逐步建构起来,并在‘平衡—不平衡—新的平衡的循环中得到不断的丰富、提高和发展的”,而“‘情境‘协作‘会话和‘意义建构是学习环境中的四大要素”。虽然标准化考试习题能起到诊断和阶段性评价的作用,却很难为师生之间的平等对话创造机会。因此,教师需要为学生表达观点创造机会,帮助学生清晰地察觉原有的观念,发现已有观念的不足,通过“联系”和“思考”,帮助学生“建构意义”。

在机械能守恒单元教学中,利用生活中各种真实的、典型的情境,激发学生的兴趣,不断提出指向证据和推理的问题,组织学生开展讨论和交流活动,才有可能促进学生不断地出声,深入地思考。

2.1 真实的情境有利于学生的出声和思维

解决真实的问题能够让学生感到学习的价值,引发和保持学生学习的动机。过山车、滑滑梯、蹦极、跳板跳水、橡皮条弹弓,单摆和滚摆的实验都能为研究机械能提供学生感兴趣的问题情境,关键是不能只是简单地利用这些情境来做题,而是应当选择其中几个典型的情境,与学生一起作深度的分析。

课堂上,追问学生“证明单摆或滚摆上升和下落时,动能发生变化的证据”时,学生沉默了,但很快就有学生发现课本插图用频闪照片为摆锤动能的变化提供了证据,想起了“频闪照片中,时间间隔相同,摆锤之间的间距越来越大,可以证明摆锤速度变快”,想到了“摆锤质量不变,通过中点时速度大,所以摆锤的动能大”的推理过程。

2.2 出声思维需要联系相关的知识积极思考

当学生发现频闪照片可以为摆锤的速度变化提供事实证据后,引导学生再次观察滚摆的运动。学生发现,滚摆速度变化的证据主要来自于滚摆侧面红白相间图案的颜色变化。当学生又一次找到了答案,感到满足的时候,“滚摆和单摆下落时,为什么会加速”的追问又一次让学生们陷入了沉默。

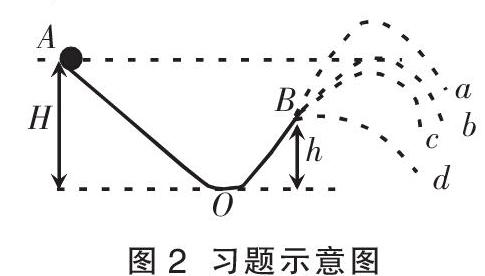

分析滚摆和单摆下落时受到的力。学生们有的画图,有的小声议论,有的认为滚摆下落时受到了拉力,有的马上表示反对。考虑到滚摆下落过程的复杂性,课堂上重点组织学生作图思考单摆运动时的特点和受力情况(图1)。

用直尺和圆规作图需要学生具备一定的作图技能,部分学生还需要老师的示范和个别指导。完成作图后,学生观察图片,可以发现拉力的方向与摆锤曲线运动方向始终垂直,而摆锤在重力的作用下竖直下落一段距离,联系做功的知识,学生理解了在摆锤向下摆动的过程中,重力做功,所以重力势能减小,减小的重力势能转化为摆锤的动能。

由于摆锤通过最低点时,重力与拉力在一条直线上,很多学生会认为它们是一对平衡力。需要教师反复提醒摆锤做曲线运动,很快会改变运动方向,学生才会想到牛顿第一定律,纠正自己最初的判断。

在观察实验的基础上,运用力的示意图,结合运动和力、功等相关知识,分析摆锤的受力、运动、做功、动能及势能的转化,有利于学生概念图式的建构。

2.3 对话、说理和讨论是学生出声思维的主要路径

听教师讲,并以标准化考试习题为主要的作业内容,这样的学习方式很难为学生的出声思维提供路径。通过教学实践和反思,课堂上师生的平等对话和学生之间的讨论,把标准化考试题改编为说理性问题,可以增加学生表达的机会,为学生的出声思维创造机会。

(1)平等对话和讨论是课堂上学生出声思维的主要路径

“‘苏格拉底方法也被人们称为是‘产婆术”,是指“师生通过讨论问答甚至辩论的方式来揭露对方认识中的矛盾,逐步引导学生自己最后得出正确答案的方法”。在机械能单元教学中,初学者很少会主动联系运动和力的知识解释物体速度的变化,也很少会运用做功的知识解释势能的变化,需要教师设计“从力可以改变物体运动状态的角度,分析物体运动速度的变化,进而分析动能的变化”,“拉力对物体做了功,那么物体的什么能量增加了呢”等关键问题,促使学生深入思考物体势能和动能变化的证据和原因,在更广的范围构建关于力、运动、做功、能量及其转化的概念图式。

(2)说理性问题是课后作业时学生出声思维的主要路径

学生解答标准化考试习题时,往往是以填空或选择的形式提供解题的结果,很少需要提供完整的分析过程。教师可以充分运用考试中的问题情境,改编为说理性问题,从而减少学生作业的数量,提高作业的质量。

对于初中生来说,说理性问题具有一定的难度,要求学生说理时,教师需要为学生的答题提供引导性的提示。在机械能单元教学中,常用的提示有“用力的示意图分析物体受到的力”“观察物体运动方向与力的方向的位置关系”,“根据平衡力的知识,分析物体的运动状态是否改变”,“运用决定势能和动能大小的因素,分析物体动能、势能的变化”,“运用做功、势能和动能之和称为机械能的知识,分析物体动能、势能、机械能总量是否改变”等。

3 出声查漏:倾听和反馈是学生走出“谜思”的关键环节

随着学生学到知识和技能的不断增加,在解决具体问题时,由于混淆和偏见,学生常常会错误地表征问题,选择错误的路径,作出错误的判断。出声思维为帮助学生发现认知误区提供学习机会。

3.1 混淆研究对象

由于物体可以被竖直上抛,也可以被斜抛出去,运动到最高点的物体就是初学者极易混淆的研究对象。显然,竖直弹跳的皮球,最高点速度为零,在最高点,若所有外力消失将保持静止。斜抛出去达到最高点的铅球、标枪等,最高点仍有水平方向的速度。在最高点,若所有外力消失将在水平方向做匀速直线运动。

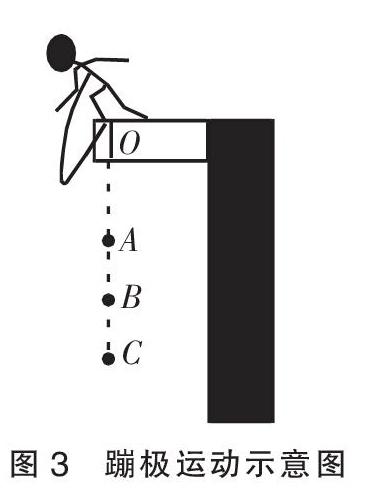

在学过伽利略理想斜面实验后,学生直接解答习题“如图2,AOB是光滑轨道,A点的高度H大于B点的高度h,让小球从A点由静止开始自由滑下,沿轨道AOB到达B点后离开(不计空气阻力)。则小球离开B点后的运动轨迹最符合实际的是c”时,会出现极高的错误率。

通过倾听、批改学生的解释,发现学生认为两个情境都发生在理想条件下,又都是运动到最高点的小球,而忘记了分析小球到达最高点时有无速度,没有运用势能和动能之和称为机械能的知识作进一步推理和思考。课堂上,结合惯性的知识,有目的地引导学生对两类不同的情境展开讨论和比较,会有利于学生深度理解概念,提高学生的问题解决能力。

3.2 片面理解和运用概念

当问题情境变得复杂,有多个研究对象,需要学生运用多种知识和技能解决问题时,学生常常会选错方法,找不到正确的解题路径。

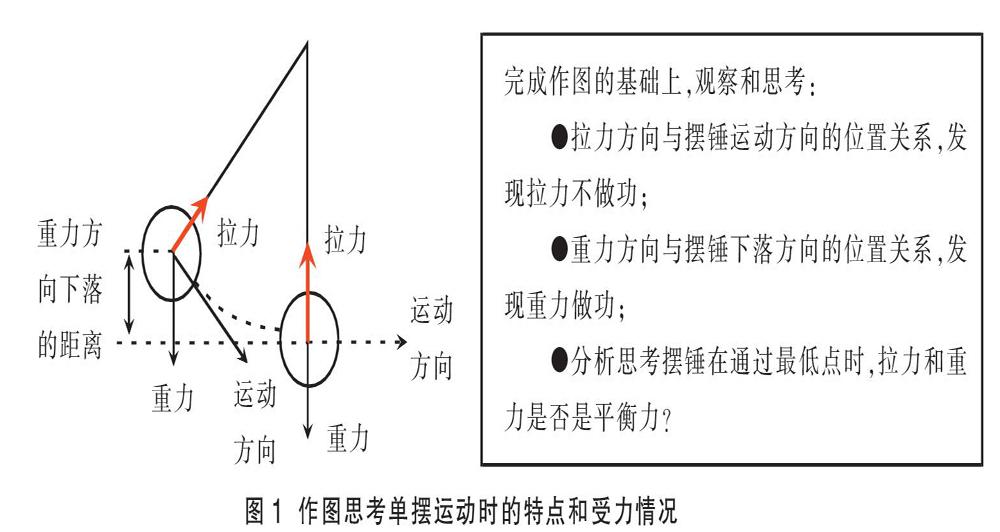

以蹦极运动为问题情境,考查学生对机械能守恒理解的习题很多,如:“蹦极是一项极限体育运动,如图3所示,O点为最高点,A点为弹性绳自然伸长的位置,蹦极人在B点受弹性绳的弹力与自身重力相等,C点是人能下落到的最低点。人从O点下落到C點的过程中, B点动能最大,下落到C点时,减小的重力势能都转化为弹性势能(不计阻力)。”

在蹦极运动中,涉及人和弹性绳两个分析对象。在不计阻力的条件下,人和弹性绳的机械能总量不变。但在A—B—C阶段,人与弹性绳的机械能之间会发生转移,人的动能和重力势能、绳的弹性势能都会发生改变,只有通过比较人受到的重力与弹力的大小关系,才能真正想清楚人的动能的变化。如果学生不管分析对象,就会盲目地认为人的机械能守恒。如果学生只是从势能和动能转化的角度分析,也很难找对人动能最大的点。

反复解答类似的习题,并不能帮助学生深度理解概念。在课堂上,组织学生通过出声思维,在老师的指导下,分阶段逐一讨论、分析弹性绳的弹性形变和弹力变化,人受到的重力与弹力的关系和人的速度变化,运用表格、图像等多种形式表达讨论成果,并引导学生积极思考蹦床、竖直下落到弹簧上的小球等类似的情境,才有可能提高学生运用机械能守恒概念解决真实的复杂问题的能力。

4 机械能单元中,运用出声思维带来的启发和思考

深度理解科学概念离不开学生对自然、生活和科学实验的理性思考。“语言是思维的关键工具”,但丹尼尔·卡尼曼的研究成果提醒我们,出声也可能仅仅是一次基于直觉的判断。因此,运用出声思维的核心是:在学习科学概念的过程中,教师需要通过设计学生活动,促使学生在理性思维的基础上积极表达,通过教师的反馈和学生之间的互助与协作,实现概念的深度理解和综合应用。

4.1 问题设计:兼顾学生的兴趣、能力和问题的深广度

鼓励学生出声,需要提出学生感兴趣的问题。有意思、有价值的科学问题,常常来自于学生的生活和经典的实验。与动能和势能转化相关的现实问题很多,分析和解决这些问题常常需要学生综合运用运动和力、做功、机械能守恒等多种知识和技能,才能更好地建构概念图式,实现概念的深度理解。课堂教学和学生的作业时间有限,教师应当选择典型问题,设计指导语为学生提供分析问题的支架,促使学生深度思考。对于初学者,可能还需要教师设计结构良好的任务单,为学生的分析提供程序和方法的指导。

4.2 合作建构:活动的设计,学生的协作和教师的反馈

建构主义理论强调学习者在教师指导下的主动建构。因此,课前需要教师充分了解学生已有的经验,课堂和课后需要教师为学生创造更多的表达机会。

在面对真实、复杂的问题时,学生需要联系所学的知识和技能,查找物体动能和势能变化的证据,还要根据机械能守恒,进一步比较物体在不同瞬间动能和势能的大小,推理动能和势能的变化。在课堂上,教师需要给学生充足的时间,鼓励学生之间充分展开讨论,倾听学生的观点,敏锐地发现学生推理过程中的不足,如是否找准分析对象,判断有无依据,依据是否正确等,并及时给予明确的反馈和指导。

课堂上,学生数量众多,教学事件又瞬息万变,教师难以一一准确反馈,就需要教师运用板书、学生利用笔记及时地记录。所以,尽管信息技术的发展日新月异,但是一本普通的练习本仍然会是师生沟通交流的重要通道。学生可以用它记录老师的讲解、小组和个人的观点,用它按照老师提供的程序和方法展开积极的思考,而不会游离于课堂之外。通过批改和批注,教师可以为学生的分析和思考提供更好的反馈,深入了解学生的认知水平,找准教学的难点。

学习科学,不仅仅是为了满足学生的好奇心,也不仅仅是为了获得科学知识和技能,更重要的是为了帮助学生养成良好的观察习惯,发展学生基于证据和理性的思维方式。“语言是思维的关键工具”,在观察自然、生活和实验现象的基础上,鼓励学生运用所学的知识和技能出声思维,是发展学生科学素养的重要路径。

參考文献:

[1]卡尼曼.胡晓姣,李爱民,何梦莹,译.思考,快与慢[M].北京:中信出版社,2012.

[2]伍尔福克.伍新春,等,译.教育心理学(原书第12版)[M].北京:机械工业出版社,2015.

[3]P·L·史密斯,T·J·雷根.庞维国,等,译.教学设计(第三版)[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[4]安德森等.皮连生,译. 学习、教学和评估的分类学[M].上海:华东师范大学出版社,2007.

[5]沈伟云.基于理性思维培养的科学探究教学——以光的反射为例[J].物理教师,2019,40(6):30-35.

(栏目编辑 李富强)