“华山四纵”队员口述:在武汉重症病房里的52天

贾璇

2月10日23时14分,第一批进舱的队员(后排)准备就绪,进舱前与同济医院护士们合影。

2月10日10时43分,医疗队在改造中的病房实地考察,为当晚收治病人做准备。

2月10日16时42分,各类医疗用品一字排开,摆在护士台上。6个小时后,这里将成为污染区。

2月10日22时25分,污染区外,需要后续进舱的各种抢救设备码放整齐。

2月10日23时35分,第一例重症新冠肺炎患者转入ICU病房。

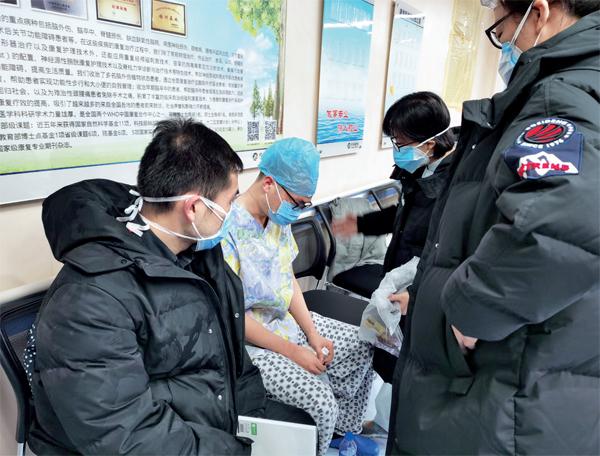

麻醉师在三级防护下,为患者进行插管操作,难度远大于平时。

2月27日,第一例有创通气患者成功脱机。患者本人也竖起了大拇指。

52天,救治重症,在武汉。

3月的最后一天,被称为“华山四纵”的复旦大学附属华山医院第四批援鄂医疗队,告别武汉,启程返沪。

自3月17日起,各地援鄂医疗队开始陆续撤离。按照国家卫健委的工作计划,高水平的重症救治团队继续坚守,直到重症患者的医疗救治任务全部完成以后,再予撤离。

坚守至三月底的医疗团队当中,219人组成的“华山四纵”已经在华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷院区ICU病房战斗了52天,负责整个院区最危重患者的救治工作。

在新冠肺炎疫情的核心区域,进行重症患者的救治,医疗队度过了怎样的52天?临别之际他们最想对武汉说什么?

4月3日,《中国经济周刊》记者采访了复旦大学附属华山医院第四批援鄂医疗队党总支副书记、复旦大学附属华山医院手外科副教授沈云东。以下内容为沈云东口述,《中国经济周刊》记者整理。

就像上战场,抵汉24小时就开始收治第一例重症患者

2月9日(正月十六)晚上6点,我们医疗队落地武汉天河机场,8点到达酒店。10日凌晨,医疗队托运的行李到达酒店,还来不及认领,队员们就赶到医院参加培训。上午10点左右,医疗队接到通知,当晚就开始收治重症病人。随后,一个刚刚完成清空和改造的康复科病房,在10小时内整齐摆好了重症ICU病房的各种抢救设备。

2月10日22时,华山医疗队开始收治第一例重症新冠肺炎患者。整个过程就像上战场,没有任何休整和喘息的时间。

患者病情变化,只有亲身经历后才知道到底有多快

接收病房的前兩周是最困难的。刚开始,发现新冠肺炎病人的病情变化很快,医生和护士都没有充分的心理准备。有的病人来到病房时,根本不给医生抢救的机会,几个小时内就去世了。开始阶段,医生护士除了紧张,就是无奈和沮丧。2月23日下午,两名病人突然去世,而且是医疗队队长刚看过,病人情况稳定的情况下,队长走出污染区正脱防护服的时候,舱内传出消息,两名病人抢救无效,这对全队士气打击很大。新冠肺炎患者病情变化的速度,亲身经历后才知道到底有多快!

当时我们医疗队的任务很重,30张重症病床都收满了,最多时有27个呼吸机插管病人。整个光谷院区里,超90%的呼吸机插管患者在ICU病区,80%以上的补液(医学术语,液体治疗的通俗说法)在ICU病区,70%以上的检验也在ICU病区。

前期,我们病房有27位值班医生、180位护士,医生6小时轮岗,护士4小时轮岗。即使医护人数众多,仍然感觉人手不够用。我作为外科医生,那段时间晚上也在学习呼吸机的使用,随时准备有医生累倒了,可以立刻顶上。

这种紧张的情况在2月27日发生改变。当日下午,队长在医生微信群里宣布了两个好消息:第一例有创通气患者成功脱机,第一例VV-ECMO患者成功脱机!

有创通气患者脱机指患者情况好转可以摘掉呼吸机。ECMO俗称“人工肺”,借助机器的工作让患者受损肺部得到休息和康复。这个救治方式是重症救治的最后希望。ECMO和人体连接方式不同,分为VV-ECMO和VA-ECMO。VV-ECMO即血液通过静脉返回给患者,VA-ECMO指血液通过动脉返回给患者。

以上两例患者成功脱机是标志性成果。此前,整个武汉市在新冠肺炎患者抢救中,还没有一例ECMO患者成功脱机,有创呼吸机的脱机成功率也极低。

这个消息极大鼓舞了队员们的士气,队长带领大家不断总结经验,提出救治新冠肺炎患者制胜的三大法宝:关口前移、多学科合作和精细化管理。

随着救治成功率不断提高,医院外也传来好消息,武汉的疫情已经过了拐点,累计治愈人数即将超过现存确诊人数,新增危重症病人更是明显减少。

在惊蛰的次日(3月6日),队长再次宣布好消息,两例患者顺利拔管脱机,重症ICU已顺利脱呼吸机4人,脱ECMO 一人,两例ECMO患者有望近两天脱机。

3月8日,孙春兰副总理视频连线我们,在听完李圣青队长的汇报后,向镜头竖起大拇指。

无法释怀:那位患者没能抢救回来

早期阶段,大家对新冠肺炎患者,特别是转到ICU来的危重症患者病情变化规律还不太熟悉,救治方法也在不断摸索和总结,所以病人的救治难度极大。后期,大家救治信心已经越来越足,但队员们经过连续一个多月的鏖战,身体和心理都急需休整。

对我个人而言,最难忘的还是亲自参与的救治过程。我作为队内唯一的手外科医生,对感染创面的处理和血管缝合等方面比较有经验。3月7日,我与血管外科朱磊医生合作,在舱内成功完成了V-A ECMO撤机时的左侧股动脉缝合手术。

V-A ECMO撤机不同于前述V-V ECMO,后者两根管路都是从静脉插入的,撤机时不需要缝合血管,股静脉压力低,局部压迫就可以了。而V-A ECMO有一根管路是从股动脉插入的,股动脉压力高,破口如果不缝合,压力甚至会让血冲到天花板上,加之管路有小指般粗细,拔出管路后单靠压迫是不能将血止住的。

3月8日,孙春兰副总理与重症ICU 病房视频连线,在听完华山医疗队队长李圣青教授汇报医疗救治工作后,孙春兰副总理竖起大拇指。

在舱内为V-A ECMO抢救成功的病人撤机时,缝合股动脉。

抢救失败后,护士通过字条通知舱外的人员。

被拉出病房的魏医生。

这是我第一次穿着三级防护装备进行手术操作。记得那位患者局部组织被管路放置两周后,形成了很坚韧的疤痕组织,把股动脉包在里面,造成血管位置很难显露。为了避免损伤血管,我和朱磊医生只能耐心地一点点分离,花了很大力气。特别是手术时间长了,护目镜开始模糊不清,操作越来越困难。

只要患者能够救治成功,医生在操作上的这些困难、身体上的疲劳都不算什么。但救治过程中,也会有遗憾,那才是真的非常难受。

2月13日,一位面罩吸氧的重症患者氧饱和突然下降,护士紧急通知麻醉师来插管。当麻醉师魏礼群在床边做插管前准备时,病人呼吸心跳骤停。立刻进行抢救后还是失败了。

魏医生非常难过,辗转床边,不肯离开。清洁区医生通过显示屏发现情况不对,赶紧通知其他医生把他拉出病房。

救治成功后,队员们“比心”,表达内心喜悦。

重医医疗队队员(粉色上衣)与上医医疗队队员互动。

3月30日,同济医院光谷院区重症ICU病房在运行50天后关闭。医疗队队长李圣青(左三)与队友们在污染区门前合影。

“紧张的心情一点点消失了”

刚到武汉时,医疗队全队上下都非常紧张,因为不知道暴露到什么程度会被感染?所以,有的队员在进舱前,用胶带把防护服和口罩、护目镜之间的缝隙缠得密不透風,甚至口罩外面都要贴上一层。结果造成进舱后很快就喘不上气,甚至发生恶心、呕吐、晕厥等情况。

为了避免感染,每个队员都把自己的房间分成了污染区、缓冲区和清洁区。每个人的门口都有一个盒子,下班回来,衣服、裤子和鞋全部都脱在门口,进门就洗澡。

后来,随着救治率提升,疫情过了拐点,同时也迎来了春暖花开,大家的心情也逐渐放松,出门跑步和锻炼的人多了起来,大家建立了跑步群、瑜伽群等,紧张的心情就一点点消失了。

在3月底,结束武汉之行的前一周,重庆医科大附属第一医院医疗队因为工作地点变更,搬来跟我们住到了同一家酒店。重医跟复旦上医有很深的渊源,60多年前,正是上海第一医学院(复旦大学上海医学院前身)抽调部分力量建设了现在的重庆医科大学。疫情期间,两家有着历史渊源的医护人员聚在一起,共同抗疫。

两支医疗队均出色完成了医疗任务,先后于3月29日、3月31日撤离武汉。3月28日,两队在酒店门口的广场拍摄集体照,即兴进行了简短而热烈的互动。

今朝得凯旋,再续白衣辉

临别之际最大的感受,我觉得武汉人民很了不起。两个多月的时间里,他们严格按照要求,在家中自我隔离。我接触了一些武汉人,包括医生护士、酒店工作人员,我没看到和听到他们有丝毫的抱怨,大家都在默默做着自己该做的工作,所有人都在感谢援鄂的医护队员。

我觉得湖北和武汉人民是奉献者,他们为我们国家如此迅速地控制疫情,做出了巨大的牺牲。

目前最大的心愿当然就是新冠肺炎疫情早日完全控制。通过此次疫情的难忘经历,给自己增添了医生的神圣感和使命感,解除隔离后最想回到自己的工作岗位上。

最后,我想以一首诗献给来自全国各地支援湖北的5万多名白衣勇士。

送庚子年援鄂战友

出生入楚地,未盼全身归。

山河同甘苦,荆汉众志诚。

吾辈舍生死,冠毒唯退微。

今朝得凯旋,再续白衣辉。

(文中所有图片均由采访对象提供)