金花茶种质资源收集保存与评价

洪永辉,陈天增,林能庆

( 1.福建省龙岩林业种苗站,福建 龙岩 364000;2.福建世纪金花有限公司,福建 龙岩 364206; 3.福建省上杭白砂国有林场,福建 龙岩 364205)

金花茶(CamellianitidissimaChi)是山茶科(Theaceae)山茶属常绿灌木或小乔木,是观赏、医药保健、文化潜在价值的珍稀植物。也是21世纪名贵的保健佳品,素有“植物界的大熊猫”、“茶族皇后”美誉[1-3]。也是国家新资源食品和国家重点发展林药植物[4,5]。其种质资源的收集和保护是金花茶生物学研究和良种选育物质基础,也是保护生态多样性的重要部分。关系到生态环境建设和国家可持续发展。金花茶属异花授粉植物,是分布极为狭窄的植物种群,主要分布在中国广西南部亚热带季风气候区和越南北部热带季风区,因气候显著差异,形成金花茶组有42种和5个变种,是自然杂交丰富物种种源,形成优良种质资源的基础。

福建20世纪80年代开始引种金花茶[5],主要以园林绿化和观赏花卉为目标引种,存在品种少、良莠不齐、观赏和商业开发价值低等问题[6]。进入21世纪福建省加大金花茶引种推广力度,列为福建省科技厅、省林业局重点研发项目和第三轮种业创新项目,全面开展金花茶组种质资源保存和优良品种选育工作。旨在通过收集的基因资源进行评价研究,并根据物候学特征、适应性、抗性等方面的差异,选择出优良品种,为金花茶种质资源评价研究提供理论依据,对充分挖掘金花茶的生产潜力具有重要的意义。

1 资源收集与方法

1.1 金花茶种质资源收集

广西金花茶自然分布在21°30′—22°55′ N、107°36′—108°33′ E、垂直分布在海拔50~650 m的丘陵低山、台地和山间的沟谷两旁或溪边,以海拔120~350 m的常绿阔叶树林下常见[7、8]。主要分布在两个区域,一是广西南宁市西乡塘区、扶绥县、隆安县等,二是防城港市除光坡和金沙2个乡镇以外的其余17个乡镇139个村[7]。

2005年课题组根据金花茶品种类型,开始从广西防城港和南宁金花茶公园引种金花茶原株、穗条和种子分别在漳平市拱桥镇进行扦插和播种培育,为检测金花茶各品种适应性,金花茶各品种均采用穗条扦插进行繁殖和购入原生植株培育。

1.2 金花茶种质资源库营建

1.2.1 种质资源收集区概况 金花茶引种培育地位于福建省漳平市拱桥镇中堺村,117°24′ E,25°18′ N,海拔202.2 m。属亚热带季风气候,年均气温19.2 ℃。最热月7月平均气温24.6~28.5 ℃,极端最高气温 40.3 ℃; 最冷月1月平均气温 7.0~11.2 ℃,极端最低气温-5.7 ℃,年均降水量1 560 mm,年均相对湿度78%,无霜期300 d,年均日照时数1 852.9 h,气候适宜金花茶生长。土壤以酸性岩黄红壤、黄壤为主,面积10 hm2。2005—2014年分别将从广西引种金花茶采用扦插繁殖或引入原生植株进行培育。

金花茶种质资源基因库设在福建省上杭县芦丰乡丰乐村,位于 116°50′ E, 24°54′ N,海拔240 m,属中亚热带季风气候,年均气温 19.5 ℃,最热月7月平均气温 24~ 28 ℃,极端最高气温 39.7 ℃; 最冷月1月平均气温7.0~10.6 ℃,极端最低气温-5 ℃,年均降水量 1 894 mm,年均相对湿度77% ,无霜期293 d,年均日照时数1 971 h。土壤为农田旱地,肥力中等。面积为0.2 hm2。

1.2.2 调查与分析方法 2005年开始每年年底对引种的金花茶进行观察记载,调查金花茶各品种地径、树高、冠幅和当年抽梢次数及长度等主要性状指标,观察花期、花量及生活史,区分不同品种个体差异,评判优树的特异性。并采用Excele进行统计分析。

2 结果分析与评价

2.1 金花茶培育技术

2005年课题组分别从原产地广西防城港引种28个品种金花茶原植株或穗条3 000多株,从南宁引进7个越南种源的金花茶穗条,原生植株定植在农田内,圃地采用全面深翻,三犁三耙,使土壤充分熟化,施腐熟的羊或鸭粪等农家基肥4 000 kghm-2;做0.6 m宽、0.5 m高的畦,按株行距1 m×1.5 m在畦内定点种植,并搭盖2 m高的75%遮阴网。所采集的穗条全部采用圃地扦插的方式进行培育,待苗高20 cm后定植到农田内。引种到亚热带气候的地区金花茶均能正常生长,但由于引种地气温偏低,部分品种金花茶入冬后,如遇到极端低温,其枝叶会受到冻伤或造成顶芽干枯和花朵败育,影响次年生长量;但遮阴设施完善,防城金花茶、凹脉金花茶和金花茶均能正常生长发育,仅生育期比原产地推迟约40 d。但多数越南金花茶品种均会受不同程度的冻害。但次年仍能从保留的主干中抽梢生长。

2.2 金花茶种质资源库建设

林木种质资源是良种选育的基础材料,也是国家重要战略资源。而营建种质资源库目的是保存具有不同遗传基础,可用于遗传育种的林木群体、个体材料,其建园基础是收集保存经精选的种源、优树无性系或单株,且经选育后,能适应一定的自然环境和栽植条件,遗传性状稳定一致和质量符合要求,并作为生产资料使用的栽培植物群体。根据上述原则,为进一步克服因气候差异原因,使保存部分热带金花茶品种生长不良,且不利于今后开展杂交育种和种子创制。将其种质资源分为室内和室外保存。

2.2.1 室内种质资源建设及保存 室内种质资源库分别建在智能温室大棚和塑料大棚内,其中:智能温室大棚面积1 000 m2,以保存金花茶品种为主,兼顾系统观察金花茶生活史为目标进行建设。其檐高3.0 m,屋脊高5.0 m,外遮阳高5.5 m,配置排风机、通风机、温室降温风机系统及遮阳控制系统,创造金花茶生长的最佳环境,使温室内的环境接近人工设想的理想值,以满足金花茶生长发育的需求。室内采用全面整地深翻50 cm,回填森林表土进行土壤改良,根据不同金花茶品种数量分区规划,块状种植。根据不同花期、生长特性进行区划,结合科普教育和观光游憩为主设置步行道。库内保存26品种金花茶、共244株,其中广西种源从防城港集中引入,越南种源从广西南宁收集。塑料大棚面积2 000 m。以开展人工杂交育种等科学试验为目标进行建设,其檐高2.5 m,屋脊高3.0 m,外遮阳高3.5 m,室内采用全面深翻,带状整地。建库原则尽量选择不同种源、经长期观测主要性状比较优良的,且多年生已开花结实的金花茶优树或大树,按3 m×3 m株行距,采用控根容器方式进行定植。库内收集21个品种、共506株。其中防城金花茶、凹脉金花茶、显脉金花茶、毛瓣金花茶等品种均有10株以上树龄15年以上原生植株(表1)。

2.2.2 仿原生境种质资源库建设 仿野生金花茶种质资源库建于马尾松中龄生态公益林中,林分郁闭度为0.4~0.6,平均树高18 m,平均胸径22 cm。面积0.2 hm2,立地类型为Ⅲ~Ⅳ类,坡度25°以下,缓坡。林地采用小钩机全面深翻整地,株行距2 m×2 m,挖明穴,施腐熟的有机肥1 kg。并设简易林道,构成道路网。园内内布设滴灌设施。为尽快改善林地质量,套种1年生无患籽、枫香苗。库内保存已开花结实7年生以上4个品种,73株优树。

2.3 金花茶生长情况

金花茶种质资源库共收集35个品种823株。由于各种质资源分批收集,且根据不同品种精选优选而建立的基因库,其花、叶、树龄、药用、观赏价值均不同,同时考虑不同保存方式所发挥的作用不同。故分区评价金花茶各品种表现更有代表意义。

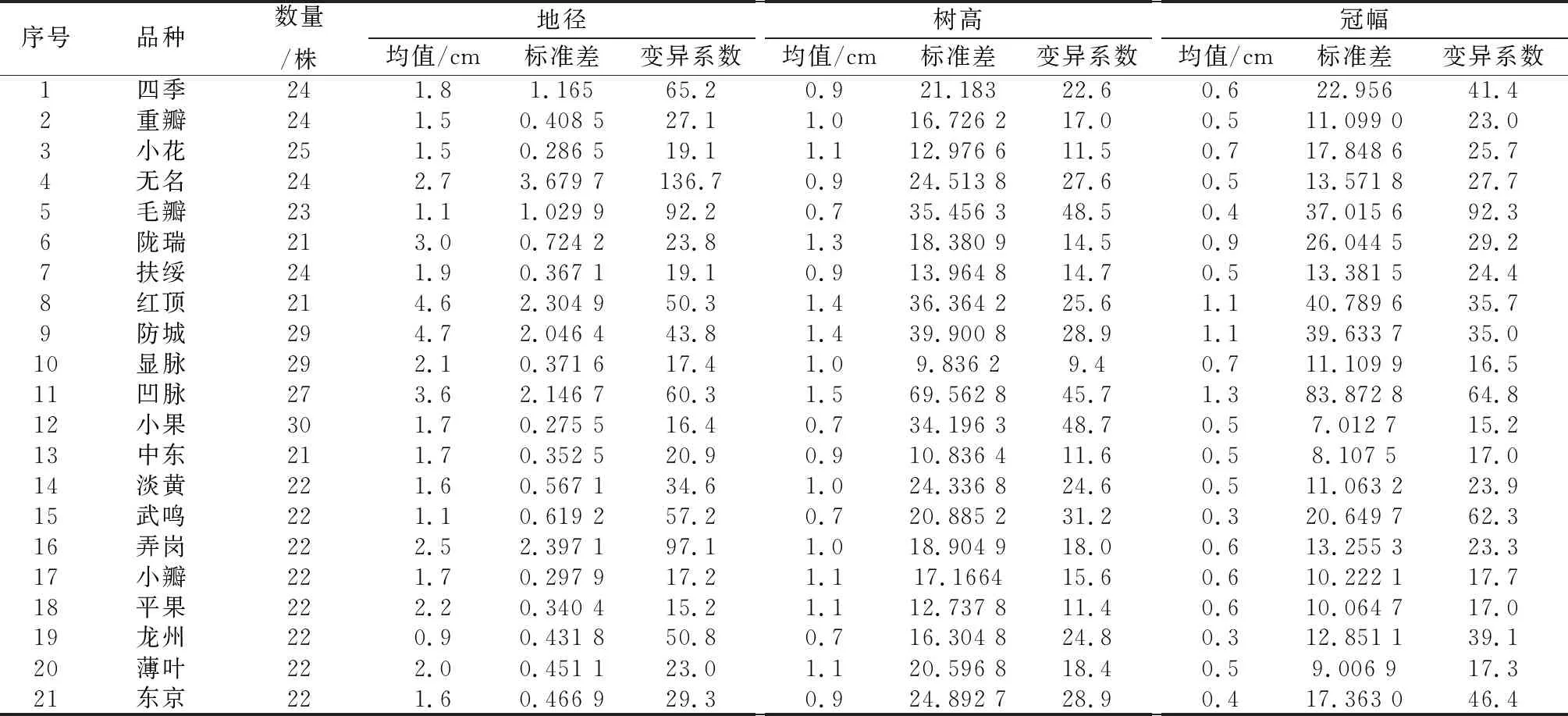

2.3.1 智能温室金花茶各品种生长情况 智能温室金花茶种质资源库共保存金花茶21品种、242株,其生长均良好,不同品种均有2~8 a和多年生树龄的金花茶。变异系数较大的是地径和冠幅,而树高差异较小(表1)。不同的品种花期不同,现花径不同,调查发现5年生以上金花茶多数均已开花,花量从1~250不等。部分品种未开花的原因有待进一步观察。而2年生金花茶多数无冠幅,有待进一步修剪培育。

表1 智能温室金花茶生长性状变化情况

2.3.2 塑料大棚不同品种金花茶生长情况 塑料大棚种质库共保存21个品种、506株,而基因库以杂交育种为主,故所收集的同一个品种金花茶在不同无性系个体中均有差异,如抗逆性、花色、花量等差异。其个体差异通过杂交育种为二代育种材料选择打下基础。调查表明基因库金花茶地径均值2.2 cm、标准差1.725、变异系数77.5%;树高均值1.03 m、标准差36.528、变异系数35.5%;平均冠幅均值0.63 m、标准差38.86、变异系数61.2%。表明不同金花茶各性状指标差异显著,且各优树树龄不同形成的差异(表2)。多年观察表明金花茶实生苗在8 a左右才开花,而采用优树扦插育苗,若穗条有花芽,当年就开花。地径生长到2 cm以上进入开花初期,其地径越大,树冠、枝条茂盛,其着花量、叶量越多。与柴胜丰等研究的结论相同,即地径在6 cm以上,其生殖构件数量达到最大值[7]。调查表明:地径大于6 cm的有23株,其中:防城金花茶、凹脉金花茶、红顶凹脉金花茶(越南)有21株,均已开花结实,最优单株年产花达300多朵。无名金花茶和弄岗金花茶各1株,因前期在野外种植,虽然生长快,但因冬季低温胁迫,使枝叶受到冻害,造成高生长不良,也影响花蕾的发育。2018年在基因库中开展了金花茶杂交育种工作,并获成功。

表2 塑料大棚各金花茶不同品种生长性状表

2.3.3 仿野生不同品种金花茶生长情况 研究发现防城金花茶、凹脉金花茶等品种最适宜福建生长,其观赏价值及药理有效成分含量较高[9]。仿野生马尾松林下保存4个品种、73株。品种长势差异不显著,均为7年生优树。为直立干型、枝叶紧密,萌芽抽梢能力强,花美。其中凹脉金花茶地径均值3.1 cm、树高1.3 m、冠幅1.1 m ,显脉金花茶地径均值3.2 cm、树高1.3 m、冠幅1.0 m ,红顶凹脉金花茶地径均值2.1 cm、树高1.29 m、冠幅0.9 m ,防城金花茶地径均值3.6 cm、树高1.3 m、冠幅1.3 m 。其花量排序为防城>凹脉>红顶凹脉>显脉金花茶。

3 结语与讨论

金花茶在自然系统发育过程中,因地域的差异,其形态和生理上具有不同性状特征和成熟期的品种类群。而金花茶各无性系的识别主要依赖表型特征的选择,目前课题组基因库主要优树其黄酮等主要物质含量均优于群体[10]。且收集保留花期、花色、产量均优的独特优树基因,其品种(系)的遗传差异及其亲缘关系,为建立和完善茶种质资源基因库奠定基础,为进一步杂交选育和遗传改良提供依据。

不同品种金花茶种质资源均具有经济性状和相应的生物学和生态学特性,而深入研究其特性和进行应用价值综合评价,能更好地保存和比较其主要特点和经济性状。目前福建金花茶引入的品种良莠不齐,类型混杂,优劣混生,导致生产上金花茶产量低、质量不高,加之金花茶良种繁育和种苗供应脱节,制约了金花茶产业的发展。因此有必要从源头和关键环节——品种选育出发,大力开展金花茶优良种质资源收集、保存和鉴别工作,课题组通过努力在福建上杭建立智能温室、塑料大棚和仿野生金花茶种质基因库0.2 hm2,收集保存35个金花茶品种,其中:广西品种28个,越南品种7个,共保留823株优树,为福建省金花茶大面积良种造林和产业化发展奠定了基础。