下一次大流行病来临时,我们是否做好准备了?

徐牧心

想象一下,如果在冬春之交,你患上了流感会如何?

这个问题在这个新冠肺炎肆虐的时候让人心生忐忑,但在往年,最大的可能性是:你或许感到有些头痛,于是你卧床休息;体温在升高,你也愈发难受,或许还会出现一些呕吐、腹泻的症状,直到这种難受的程度达到峰值,你缓慢好转。

奥特姆·瑞丁格也是这样想的,她是一个坚强独立的女人,一周去两次健身房,年纪也不算大。因此当她以为自己感冒的时候,并没有引起过多的重视,甚至出门与朋友共进晚餐。但很快,回到家中的朋友收到了来自奥特姆的短信,内容杂乱无章,显示她已经有些神志不清。

很快,她被送到医院,病情在几个小时内开始迅速恶化,到了凌晨1点,奥特姆的肺已经失去了功能,心脏也极度衰弱,已经无法将血液泵到全身,唯一维持她生命的是一台人工心肺机(ECMO)。

检测显示她感染了H1N1病毒,而医生的抢救还在继续。ECMO的工作原理是将因缺氧而呈现暗黑色的血液从人体里抽出来,去除二氧化碳,注入氧气,再把鲜红健康的血液输回人体内。

但这似乎也挽救不了奥特姆,因为她的心脏也开始衰竭。医生们只剩下最后一条路——他们锯开她的胸骨,在右心房上插入导管,并将另一根导管直接插入动脉。

幸运的是,她挺过来了。尽管有着诸多后遗症,但有赖于现代医学,她缓慢恢复了健康,医疗保险则为她承担了大部分的治疗费用。

奥特姆的故事发生在2013年,五年后,在2018年的北京,文章《流感下的北京中年》刷爆社交媒体。文章作者记录了自己的岳父遭遇了流感的袭击,从出现轻微的感冒症状到去世,一共不过1个月的时间。岳父也用上了ECMO,但最终还是不幸离世。这是中国大众第一次直观地感受到流感的可怕,那一年冬天中国的流感也异常凶猛。

而在一百年前——1918年那次有史以来最严重的流感大流行,流感患者们还无法拥有人工心肺这么高级的治疗手段,奥特姆们或许会被放血,会被灌肠,会吸入毒气,然后无可避免地走向死亡。

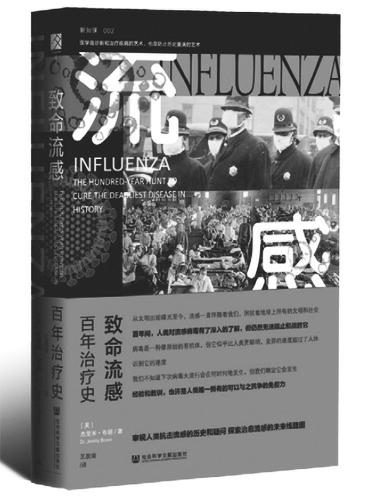

杰里米·布朗是一位资深的军医和急诊科医生,曾带领团队建立了一套HIV的筛查程序,目前是美国国立卫生研究院急救护理研究办公室负责人。在他的《致命流感》一书中,他重新书写了那场百年前的灾难,以及百年来人们抗争流感所用尽的一切方法。

我们如何拯救流感病人?

“数百名身穿制服的年轻、强壮的男子按照10人或更多为一组来到病房。”“他们被安置在婴儿床上,然后咳出带血的痰。早上,尸体像薪柴一样堆积在太平间周围。”

这是一名目击者写下的回忆录,时值第一次世界大战,流感却悄然暴发,战争中人群密集的军营为病毒的扩散提供了良机,军队的医务室接待了6倍于最大容量的患者。

城市也不好过。彼时费城唯一的公共太平间只能容纳36具尸体,但很快,就有数百具只覆盖着血迹斑斑的床单的尸体来到了这里。每弄到一副棺材,就有十具尸体在排队。木工们放弃了正常的生意,开始专职做棺材,殡仪馆的收费价格上涨了6倍。

面对如此严重的疫情,当时的医疗水平却远远不能解决问题。

1936年有一份流感病人的护理记录,后来被当作传家宝保存了下来。通过这个治疗时间为三个星期的记录,我们得以一窥那个可怜的病人经历了什么:

芥末石膏粉(民间偏方,涂在身上)、阿司匹林、可待因(治疗咳嗽,但会引起便秘)、酚酞(一种会致癌的泻药)、樟脑油、7次灌肠、直肠管、镁乳(一种泻药)、乌托洛品(尿道抗菌药)。另外还有5次处方剂量的威士忌以及14次蓖麻油。

如今,我们可以想象这位可怜病人的肠道经历了多么大的折磨,也了解其中有很多做法是没有必要的。但在1918年的流感大流行中,人们慌不择路,进而选择各种充满危险的治疗方法:有些是医生发明的,譬如含有有毒植物乌头与绿藜芦的药剂;有些是自己发明的,例如村民们不把孩子送去医院,而是带到当地的煤气厂吸煤气,他们坚持认为让孩子接触这种有毒气体可以缓解症状。

还有其他各种稀奇古怪的疗法:

鸡汤疗法:几个世纪以来,鸡汤都被认为是治疗咳嗽、感冒、发烧、寒战的土方,而恰恰这些都是流感的症状。但人们至今都说不清楚,如果患者有了好转,那么是鸡汤里面有哪些神秘的成分起了作用,还是要归功于鸡肉和蔬菜的营养?

内布拉斯加大学教授斯蒂芬研究了十几年的鸡汤。2000年,他发现鸡汤中含有一种抗炎症的物质,可以通过抑制因感染而产生的某种白细胞的活动,从而减轻上呼吸道感染症状。

放血疗法:美国第一任总统乔治·华盛顿,卸任3年后便倒在了临终病床上。医生用尽了所有办法都无法让他的病情好转,于是他们决定试试“放血”。

医生们切开了他的血管防止感染摧毁他的咽喉,在第四次放血结束后的几个小时内,华盛顿去世了。“他死于缺血和缺氧。”华盛顿的家庭医生说道。但是他甚至建议过输羊血来让华盛顿复活。

放血疗法作为两千年来的主流治疗方法,目的就是将人体的血液连同毒素、病原体排出体外。这种方法最早可以追溯到公元前5世纪,在医学著作《塔木德》中被广泛提及。而现在全球最著名的医疗期刊之一《柳叶刀》(Lancet)就是以放血疗法的主要工具命名的。

不过放血疗法从未成功过,不信可以问问华盛顿。

阿司匹林疗法:通常,婴幼儿和老年人是最容易被病毒杀死的对象,然而这一次青年人和中年人的死亡率却远超往常。其中受影响最严重的人群,竟然是21-29岁的年轻人。

后来人们推测,其中的一个原因或许是因为过量的阿司匹林。

在1918年,最好的药物便是阿司匹林了。当时伦敦一位医生治疗流感患者的处方是:“灌阿司匹林,剂量为每小时20格令(约等于13克),持续12小时,然后每两小时给药一次。”这是最大安全剂量的6倍。

让人感到恐惧的是,阿司匹林过量服用后的症状是从耳鸣开始,然后出汗、脱水、呼吸急促,最后导致液体涌入双肺,继而进入大脑,导致死亡——这跟流感的症状十分相似。

理所当然的,这些治疗方法都没法阻止瘟疫的蔓延,大城市下令所有下船的乘客都要接受体温检查,但仍旧有好多携带病毒但尚未出现症状的人成为漏网之鱼。

而相比之下,流感在偏远村庄和小镇上的杀伤力更强,这些处于自然分离状态的人群缺乏流感抗体——譬如一个位于阿拉斯加北部的小镇,300名人口有一半丧生。另一个名为布雷维格的聚居地,居民有80人,最终只有8人活了下来。

死者被埋在寒冷的土地中。北极圈的永冻层成为一口天然的棺材,它保护死者面色如生,也让尸体上的流感病毒进入短暂的休眠。

复活1918

这是一颗属于病毒的星球,病毒早在人类诞生之前就已存在。在与病毒抗争的历史中,人类从茫然无知到如今知晓敌人的模样。人类在积极自救,“知己知彼,百战不殆”——1918年的那场流感会不会卷土重来?那场流感究竟是由于什么致病体引起的?如果它再度来袭,我们是否能做好准备?

古希腊历史学家修昔底德记录了公元前430年发生的一场长达3年的瘟疫。成千上万的难民涌入雅典寻求庇护,为病毒的传播创造了天堂。修昔底德描述这种疾病最初的症状是“头部发热和眼睛发红”,之后出现打喷嚏、声音嘶哑以及剧烈的咳嗽。高烧者跳入蓄水池为自己降温,但一周之内就会殒命。直到瘟疫自行消失之前,驻扎在雅典的1.3万名士兵有三分之一被夺去性命。

人们已经无从知晓这场瘟疫到底是伤寒还是肺结核,但研究人员注意到,这种疾病具有流感大流行的特征,同时伴有继发细菌性感染,与1918年的流感有诸多相似之处。如果他们推测得没错的话,修昔底德所记录的疫情,就是历史上有关流感的最早记录。

人们已经无法解码雅典城的瘟疫,但好在,我们还能试图复活1918年病毒的“尸体”。

约翰·哈尔丁在作为医学生期间就对流感着了迷。医学界有许多未解之谜,其中1918年流感大流行的致病因素就是其中之一。在与致命病毒学家罗杰·黑尔交流的过程中,罗杰的话提醒了哈尔丁:“应该有人前往地球的北部,尽力寻找埋在永久冻土中的1918年流感大流行的受害者。受害者可能自1918年以来就一直处于冰冻状态,你可以尝试还原那种病毒。”

哈尔丁一找就是几十年,尽管找到了永冻层下的尸体,但病毒却并没有被繁殖出来。但他没有放弃,直到退休之后,72岁的哈尔丁又一次来到了阿拉斯加。这是1997年的夏天,他们挖了7英尺,总算发现了一具胖女人的尸体。她的尸体完好無损,而因为身体脂肪比较多,当永久冻土偶尔解冻的时候,脂肪也可以使她的器官被隔离。

于是哈尔丁切除了她的肺部,总算在其上发现了1918年的流感病毒颗粒。如今,它们被放在美国国立卫生研究院下属实验室的一个冷库中。

我们终于对百年前的那场灾难拥有了一部分答案:流感病毒会对健康的肺组织造成大量的附带损伤,从而导致继发性细菌性肺炎的发生。而它之所以那样致命,则是由于“细胞因子风暴”造成的。这种过度的免疫反应,是造成呼吸性窘迫综合征和多脏器器官衰竭的重要原因。

一地鸡毛

人有时战胜流感,有时被流感打败,根据人类的免疫系统,流感病毒在变化。但百年来人类与流感的那些故事,细节之处倒与现在也没有什么不同。

医学进展之外,依旧一地鸡毛。

当这种复活病毒在2005 年10 月的《科学》杂志上被披露时,科学家们感到震惊和担心。科学家分享他们的实验和结果是标准做法,这使得其他人可以复制和验证最初的实验,但如果恐怖分子利用这个机会制造病毒该怎么办?

复活1918 年病毒再次引发了关于信息“双重用途”的争论——即这些新发现可用于制造疫苗和治疗流感,但敌对政府或恐怖组织也可能将流感武器化。

即便是治病救人,医学界也不可能独立于政治与社会而存在,而我们面对流感病毒所作出的反抗——比如流感疫苗,有时也会遭遇公关危机。作为美国国立卫生研究院急救护理研究办公室负责人,杰里米回忆了猪流感事件,或许他的角度更具宏观性。

1976年,士兵刘易斯病倒了。很快,他在医院的病床上死去,两周内,美国疾病控制与预防中心确认了这是一种猪流感病毒。

没人知道这种病毒会不会使1918年的噩梦重演一次,但3个月后,政府决定加快疫苗制造并在秋季之前为所有美国人接种疫苗。虽然流感大流行的风险很小,但后果却是毁灭性的。“未雨绸缪总比亡羊补牢好。”领导这次预防行动的病毒学家基尔伯恩说道。

但请想象这样一个场景,如果你上午接种了疫苗,下午却突然得了中风而进医院,你会不会理所当然地将两者联结起来,并认 为是疫苗害惨了你?

你不是个例。就在疫苗接种后的两天内,大约有2300人会中风,7000人会心脏病发作。为什么?因为这是根据统计学得出的数字,即便没有疫苗,也还是这个数字。

但人们一定会因为这种想象中的“关联性”而感到恐慌,当时的媒体将各种各样的死亡都归结于疫苗,《纽约时报》甚至声称,该疫苗曾是杀死某犯罪家族首领的致命武器。

尽管美国疾控中心不停地提醒民众接种疫苗的美国人死亡率并没有增加,电视上也滚动播放福特总统接种疫苗的画面,但公众的舆论情绪依旧是恐惧、愤怒与焦虑。

到了12月,情况已经十分糟糕,并且至今没有出现一例猪流感病例,美国疾控中心不得不终止了疫苗接种计划,其主任更是引咎辞职。而由于疫苗生产商已经受到国会的授权保护,因此联邦政府必须对所有损害承担赔偿。截至1980年,索赔总金额超过35亿美元。

下一次猪流感的大流行出现在2009年,这是一个社交媒体和24小时滚动新闻的年代,9·11恐怖袭击、印度洋海啸和卡特里娜飓风,人们的神经不停因恐惧而造成创伤。1918年,芝加哥公共卫生专员说的那句话仿佛成为某种预言:“死于担忧的人数超过了死于流感的人数。”

2009年的猪流感疫情,专家曾预测此次美国会有190万人死亡,但实际死亡人数约为1.25万人,甚至低于往年的流感季。然而2009年猪流感事件的最大影响却是对公众造成的混乱,甚至有小女孩在听说得流感的一瞬间就以为自己要死亡,错误信息和恐惧的传播速度首次超过了病毒的传播速度,关于流感的推文有近300万条。有人夸大事实引发恐慌而遭到批评,但如果大家都认为科学家只是在说“狼来了”的故事而已,过分担忧就又会转变为过分乐观。

不要问下一场流感大流行会不会来,它一定会来,只是时间问题。正如杰里米所说:“流感肯定不是‘众病之王——癌症才是——但它却可以发生在所有国家。从文明出现曙光至今,流感就一直伴随着我们,它困扰着地球上所有的文明与社会。”

但我们的政策准备、医疗响应和媒体反应方面,是否做好了与病毒狭路相逢的准备?

(摘自《看天下》2020年第6期。作者为该刊记者)