文徵明,“笨小孩”的逆袭

蒋丰 许晓迪

在中日文化交流史上,有一道奇异的风景线——一些相同的汉语词汇,在两国有着截然相反的意思。比如“东洋”这个词,在中国使用的时候,通常指“日本的”,近代史上从日本进口的人力车,就被称为“东洋车”;日本侵华战争期間,日本人也被称为“东洋鬼子”。而在日本使用的时候,通常是指“中国的”,日本东京国立博物馆中有一个“东洋馆”,10个陈列室有一半展陈的是中国文物和艺术品,从殷商时期的青铜器到汉唐时期的画像石,从宋、明时期的瓷器、丝织品到历代的绘画书法,其中有许多是闻名于世的珍品。

近日,东洋馆中的主角是一位中国明代文人。2020年,是文徵明诞辰550周年,东博携手东京台东区立书道博物馆,联合举办了这场筹备多时的开年大展——“文徵明与他的时代”。随着新冠肺炎疫情的扩大,2月26日,日本四大国立博物馆——东京国立博物馆、九州国立博物馆、京都国立博物馆、奈良国立博物馆,均在官网发出临时闭馆的通知。在此之前,记者有幸参观了这场展览,在文徵明及其同时代文人的作品中,走进他“九十年系于诗书画”的一生。

一代宗师成长史

走进东洋馆,“前言”展示牌前是这样一段介绍:“文徵明出身名家,少年时语迟书拙,几次参加科举考试,都是名落孙山。”

有明一代,文徵明是首屈一指的“四绝”全才,诗、文、书、画无一不精,诗宗白居易、苏轼,文受业于吴宽,学书于李应祯,学画于沈周。在画史上,他与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四家”;在诗文上,又与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴门四才子”。

吴门,即今天的苏州一带。明代中叶,这里既是最发达的商品经济中心,又因为江南悠久的文化传统,成为人文荟萃之地,一大批文人墨客聚居于此,他们能书善画,避世不仕,书卷气中透着人情练达,形成了独特的吴门文化圈。

“四才子”的名字,经过民间传奇的演绎,如今已家喻户晓。相比于16岁就考中苏州府秀才第一名、29岁又考中应天府举人第一名的风流才子唐伯虎;相比于5岁能写一尺见方的大字、9岁会作诗、32岁中举春风得意的祝枝山,文徵明全然没有“天才属性”,甚至“笨得可以”——6岁站立不稳,9岁了还口齿不清,11岁才学会好好说话。

从26岁到53岁,他逢考必败,白了少年头,54岁时才进京成为翰林院待诏,职低俸微,受尽嘲讽斥责。3年后,他辞归出京,放舟南下,回苏州定居,自此沉迷文墨,游戏山水。90岁那年的一天,他正在用小楷书写墓志,突然伸了个懒腰,随即搁笔而逝。

而此时的他,已主吴中风雅40余年,成为画史上的“一代大宗师”、书法史上的“明朝第一人”。

“笨小孩”文徵明是如何逆袭成为“文艺男神”的?

无他,老实耳。

19岁那年,文徵明在苏州官学读书,字写得很差,老师给他的评级是三等。他不认输,自此用功习字。郡学诸生常常以喝酒喧闹、赌博下棋打发时光,唯独他每天不间断地临摹《千字文》,写足十大本才肯罢休。

练字的习惯,他一直保持到晚年,终身不怠。他的小楷温润秀劲,法度谨严而意态生动,早年锋芒甚露,晚年圭角尽去,直至90岁,仍能写蝇头小楷,笔笔精到。他的行书宛若“风舞琼花,泉鸣竹涧”,姿媚遒劲兼而有之。

他平时写书信简札,写错一点,就一定重写,少有潦草敷衍的时候。即便写草书,也是“二王”和智永的路子,少有怀素式的狂草。

由字窥人,可见文徵明性情的严谨。有一则有趣的轶事,说文徵明受唐寅的邀请,到画舫参加一场聚会,突然来了一群青楼女子,结果文徵明开始尖叫,作势要投水,唐寅只好让他乘舢板逃走。

与唐寅好似不费吹灰之力,就能以天才与跳脱的性情营造出自己的艺术世界不同,文徵明的存在代表了另一种可能,他的成就来自于缓慢而审慎的努力,来自屡遭挫败后的平淡持守、勤奋专注,这让他获得了上天眷顾的长寿,度过了相对平静安逸的一生。

“朋友圈”里的闲适生活

文徵明作品中古典冷静的气质,正来于此种性情,这在他年轻时的画作中,就可见一斑。

如这次展览中的《山水图卷》,创作于1502年,那一年,文徵明还是一位33岁的年轻人。整幅画面,一派温和纤柔的江南气象,细碎的牛毛皴透出水汽氤氲的润、草长莺飞的茂。风格谦和淡雅、沉稳内敛,实属深藏不露的佳作。

《山水图卷》背后还有一段耐人寻味的故事。这幅作品还未全部完成时,遭童子“顺手牵羊”而去。时过境迁,文徵明再见到它,却是一位不知道从何处得到这幅作品的冒失访客,欣欣然向他炫耀。暌违30多年后偶遇旧作,访客请文徵明将画作完成,被他婉拒。他将“耿耿于怀”的遗憾化作一篇后记,推说心境全不复当年,遂不做添减。

此时的文徵明已是七旬老人,仍在突破窠臼、不断进取,颇有“从心所欲不逾矩”的生命趣味。位列一众展品之首的,是《草书千字文》和《兰竹图轴》。文徵明写就此时,已是七十有六,不仅能一气呵成这行云流水般隽秀畅快的长卷,还有余力用残墨绘就《兰竹图轴》。

这幅作品尺幅虽小,隔窗相望,却引人入胜。文徵明自己养兰花、观兰花,也画兰花,看似轻巧的几笔勾抹,实则是数十年摹写的升华。他笔下的墨兰,与灵动婉媚的小行草异曲同工,通过变化莫测的提按,将兰草的飘逸、婀娜、刚柔、翻卷表现得十分传神,迎风绝尘,满纸幽香。

展览题为“文徵明和他的时代”,自然包括与他唱酬来往的“朋友圈”。与文徵明齐名的沈周、唐寅、祝允明、仇英等人,皆有佳作入选;而受他影响的王宠、陈淳、文氏族人,远至董其昌的作品也荟萃一堂。

据文徵明的儿子文嘉在《先君行略》中所言,文家之源,可追至周代姬姓皇胄。到了文徵明曾祖一辈,自杭州迁居苏州,也是家境优渥、古风犹然。吴门文人,彼此关系错综复杂,姻亲、师生、朋友、同僚、父辈世交……构成了一个巨大的朋友圈。他们或天性使然,或运命多舛,最终大多寄情于山水,进行着为艺术而艺术的本真创作。

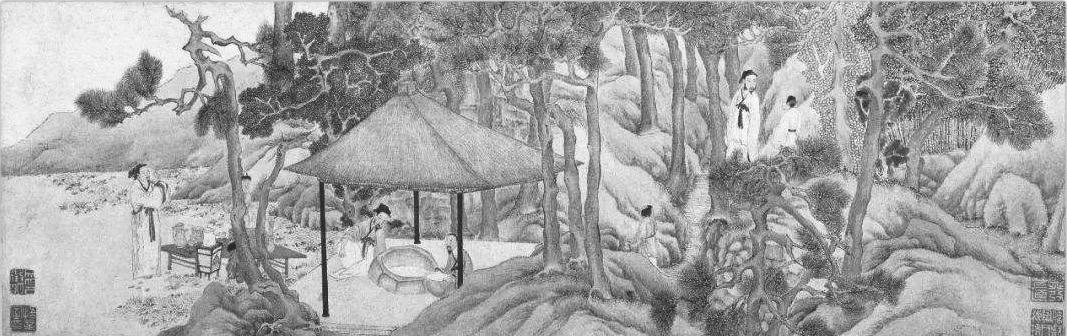

文徵明留下了许多文人雅集、唱和酬酢的画作。画中人,或是在茅亭泉井旁取水烹茶、展卷诵诗,或是在林中茅屋里读书看画、接友待客,每个人都活泼泼的,就像在画里过着闲适惬意的生活。

交游唱和、赏花品茗、晴耕雨读、长日清谈,这也正是文徵明的晚年生活。1533年,官场失意的御史王献臣寻遍姑苏城内外,在城东附近找了一处地势平坦、来水充沛的废墟,准备盖一所宅院。16年后,拙政园建成,大门两侧放上“淡泊”“舒朗”两块匾额,意谓远离尘嚣。

归乡后的王献臣,常邀文徵明、唐寅等人来自己的园子聚饮,在那些仲春的花日,模仿千年之前永和暮春曲水流觞的一场风流。见老友如今悠游林泉、不问官场,文徵明有几分共鸣,又有一些羡慕,他写了《王氏拙政园记》,画了《拙政园三十一景图》,并为每一景点题一首诗。

如今的拙政园,风景依旧,西侧忠王府古戏台的南面庭院里,有一株老干虬枝的古藤。每年,苏州博物馆的工作人员都会到这里采集紫藤种荚,剥出晒干后,再挑选大约3000粒优质种。这一盒小小的种子,已经成为苏博最受欢迎的文创之一——三粒一盒,限量1000盒。只因当地人传说,这棵古藤是文徵明当年亲手栽种的。人们还给它起了一个好听的名字,叫“文藤”。

江户时代的“文徵明热”

如同拙政园的“文藤”,500年后仍是苏州城的独特风景,文徵明之后的文氏家族,也一直延续着吴中的风雅传奇。他的儿子文彭不仅书画继承家风,而且开创了吴门印派,成为文人篆刻流派的开山之祖。他的曾孙文震亨,自小身受绮丽的南方风雅文化熏染,写了一本叫《长物志》的书,谈室庐,花木、水石、禽鱼、蔬果、书画、几榻、器具、衣饰、舟车、香茗,堪称晚明消费社会的“时尚购物指南”。

此次展览的重头作品之一,还有文徵明侄子文伯仁的《四万山水图轴》,被日本定为重要文物。所谓“四万山水”,是四幅以“万壑松风”“万竿烟雨”“万顷晴波”“万山飞雪”为题的画作总称,每一件山水都描绘了文人的闲适。据说,文伯仁是文氏一门中画技最为出色的,但他的性格却和叔叔截然相反,性格暴躁、意气用事、爱骂人,年轻时还和文徵明发生过法律纠纷,一度被关进了监狱。

此后数百年,文徵明的影响自三吴地区波及全国,甚至远达隔海相邻的日本。

文徵明曾定下“三不卖”的原则,一生不给藩王、权贵、外国使者写字作画。据他的儿子文嘉在《先君行略》中记述,“海外若日本诸夷,亦知宝公之迹。”据说,当年就有日本商人屡屡请托,希望购得文徵明的书画,却怎么都未能如愿。

文徵明作古后,他的艺术乘着明末遗民逃亡海外的船只传入日本。以一位在中国艺术史上名不见经传的小人物余立德为桥梁,日本兴起一股摩习“唐样”的热潮。为文徵明魅力所倾倒者,北岛雪山、细井广泽等日本江户时代的书道名家自不必说,甚或是书画俱佳的俳句大师与谢芜村,都以临摹文徵明作品多有相近为荣。

今天,在日本九州长崎的万福寺内,依然收藏着文徵明、祝枝山等吴中名流的书画卷轴。而对日本近代书道影响最为深远的,就是文徵明与两个儿子文彭、文嘉编摹的《停云馆法帖》,曾被日本引进12次,坊间流传共计100多部。

正如陈振濂在《日本书法史》中所写:“江户时代(1603年—1868年)对文徵明的感觉,颇类于平安时代(794年—1192年)书法家对王羲之的膜拜。”遥远的王羲之,已经难以追摹;而百年前的文徵明对于儒学大伞下、市民文化悄悄萌芽的江户文人来说,无疑是最能引起情感共鸣的对象。

在这次展览中,江户时代北岛雪山的《行书千字文卷》、细井广泽的《楷书千字文册》,以及与谢芜村摹写的《八勝图卷》也都位列其中。这种“蹭热点”,给了我们一次宝贵的机会,能直观地感知和捕捉中国明代书画在日本江户时代的沿革和传承。

“文徵明和他的时代”展览举办之时,恰遇新冠肺炎疫情蔓延之势。在这次疫情中,日本社会各界捐助大量物资,更用流传千古的中国诗文寄送祝祷之情。能够让“山川异域”“何曾两乡”的,正是一撇一捺间蕴藏的文化和艺术力量。文字,在朝代更迭、文化迁徙中蕴蓄其魅力,而中华之文明,也正是在潮流顺逆之间彰显它的博大和包容。历史是如此,今天是如此,未来也会是如此。

(摘自《环球人物》2020年第5期。作者分别为该刊特约记者、记者)