纵向梳理 横向对比 点处细研

——以《大象的耳朵》为例谈低段教学目标的确定

□ 吴小蓉

统编教材以人文主题与语文要素为双线,围绕阅读与表达两大系列构建起了较为清晰的、螺旋上升式的能力体系。从三年级开始,每个单元都有单元导语,阐明了本单元的语文要素。但在一、二年级的教材中,则缺少这种明确的指示,语文要素分散在课后题、语文园地等处。这就需要教师研读教材,明晰语文要素,确定年段、单元目标,并将其细化为课时目标,落实到每一堂课的学习活动中。

那么,在具体的教学实践中,低段教师如何明晰目标?

【教学案例】

《大象的耳朵》是二年级下册第七单元的第一篇童话故事。以下为某教师对第一课时的定位。

◇教学目标(第一稿)

1.随文认读“耷、咦”等生字,观察并写好“扇”“痛”等半包围结构的字。

2.正确、流利地朗读课文,在语境中理解“耷拉”“竖立”“自言自语”等词语的意思。

3.对比文中小兔子、小羊与小鹿、小马、小老鼠对大象耳朵的质疑,学习详略两种表达方法。

第一稿中,教师能够依据“字不离词,词不离句”的原则,引导学生在语境中识字学词,学习内容聚焦在问句上。但是,该教学目标存在两个问题:第一,缺乏整体感知课文、为第二课时“完整讲讲这个故事”做铺垫的教学设计;第二,就第三条目标来看,聚焦点落在了学习文章的详略写法上,显然拔高了教学要求,原因在于教师心中没有能力体系的层级图谱。对此,笔者指导该教师从课后题及语文园地入手,联系上下册教材中有关问句学习的要求,分清层级目标,精准定位。以下为修改后的目标。

◇教学目标(第二稿)

1.随文认读“耷、咦”等生字,观察并写好“扇”“痛”等半包围结构的字。

2.正确、流利地朗读课文,在语境中理解“耷拉”“竖立”“自言自语”等词语的意思。借助动物板贴及关键词整体感知课文,简单讲讲这个故事。

3.认识并读好课文中的问句,并在语境中尝试运用。了解大象的心理变化过程。

第二稿融入了课后题,设计了利用板贴及关键词简单讲讲故事、整体感知课文的学习方法。第一稿中的“学习详略写法”变为第二稿中的“读好问句并尝试运用”,与课后题要求相吻合。而课文中这几个含有问句的段落,正好隐藏了促使大象改变想法的关键原因。上海师范大学吴忠豪教授受邀来指导教学,听完该课后,根据本文的语言表达特点,对第三条目标提出了更深入的思考。根据他的建议,第一课时目标修改如下。

◇教学目标(第三稿)

1.随文认读“耷、咦”等生字,观察并写好“扇”“痛”等半包围结构的字。

2.正确、流利地朗读课文,在语境中理解“耷拉”“竖立”“自言自语”等词语的意思。借助板贴及关键词整体感知课文,简单讲讲这个故事。

3.认识并读好课文中的问句,知道同样的疑问可以用不同的问句来表达,并尝试在语境中合理运用,进而了解大象的心理变化过程。

【教学思考】

从《大象的耳朵》第一课时三次教学目标的调整,可以看出目标准确定位的重要性。目标不同,学习内容的选取就会完全不一样,最后的效果也会差之千里。目标错误,无异于南辕北辙。据此,笔者总结了低段教学目标制定的策略:围绕语文要素,纵向梳理,横向对比,点处细研,三维一体,厘清能力层级图谱,准确定位目标。

一、纵向梳理,明晰年段目标

通常,教师确定目标的第一步是研读课文,关注课后题。但是,就《大象的耳朵》教学目标的第一稿来看,这样做会导致教师缺乏全局观,从而使目标有所偏离。

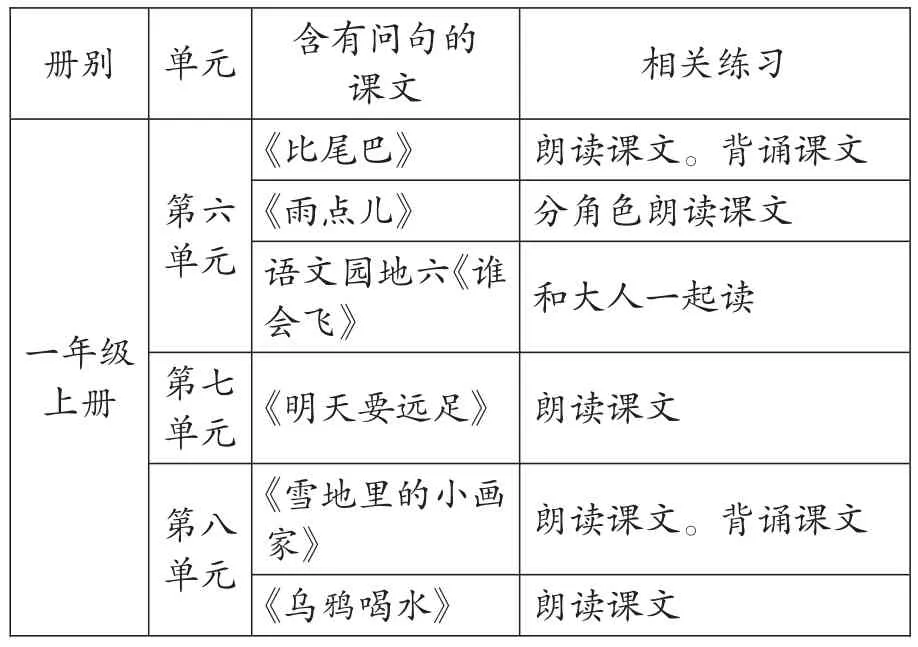

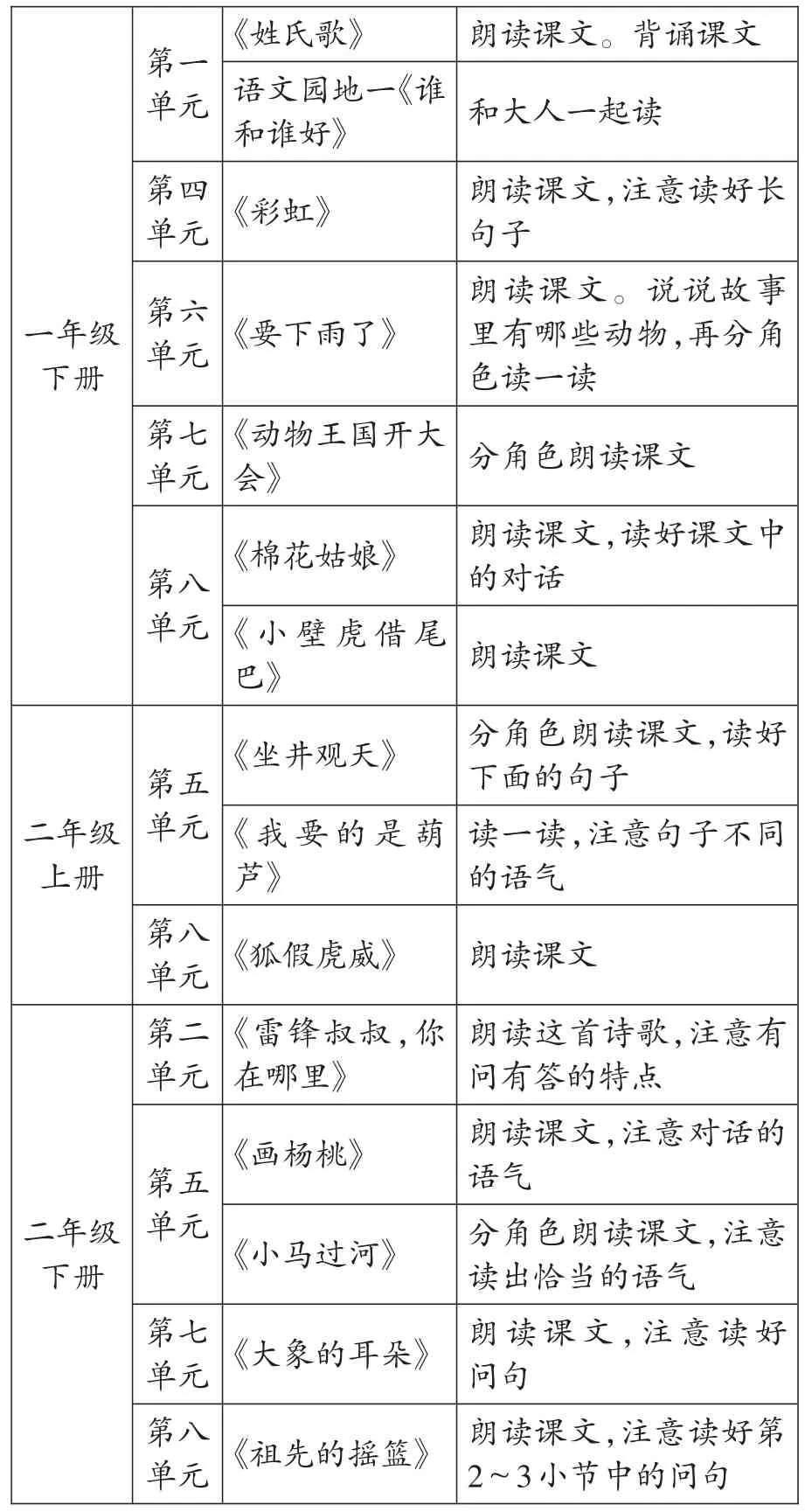

如何围绕语文要素,进行纵向梳理,以确定年段目标?以《大象的耳朵》一课为例,教师可围绕课后题“朗读课文,注意读好问句”,梳理出低段关于问句的教学内容(如下表)。

册别单元第六单元一年级上册含有问句的________________________________________________________________课文《比尾巴》_____《雨点儿》_____语文园地六《谁____________________________________________会飞》《明天要远足》《雪地里的小画家》_______________________________________________________________《乌鸦喝水》第七单元___________________________________第八单元相关练习朗读课文。背诵课文__分角色朗读课文______和大人一起读朗读课文朗读课文。背诵课文朗读课文___________

续表

可以看出,虽然自一年级上册第六单元开始,问句就在课文中频繁出现,但是直到二年级下册《大象的耳朵》,课后题才对问句的学习有了要求。基于此,《大象的耳朵》这一课,关于问句的教学目标之一可以确定为:认识并读好课文中的问句,并尝试在语境中合理运用,进而了解大象的心理变化过程。

教师在围绕一个语文要素,进行纵向梳理时,不仅要关注低段,有时还要关注整个小学阶段其他年段对相关语文要素的要求。如此,心中才会有清晰的能力层级图谱。

二、横向对比,明晰单元目标

对比《大象的耳朵》教学目标的第一稿与第二稿,可以发现第二稿多了在学习支架的帮助下简单讲讲故事这一要求。这是基于低段阅读教学中学生应在初读环节对课文进行整体感知的需求,横向对比本单元及相邻几个单元的课后题后确定的。

第五单元中《小马过河》一课的课后题要求“试着用上下面的词语,讲讲这个故事”,《大象的耳朵》后一篇《蜘蛛开店》的课后题也提出了“根据示意图讲一讲这个故事”的要求。再看《大象的耳朵》课后题“画出课文中大象的话,说说大象的想法是怎么改变的”,其实也是提供解决问题的支架,帮助学生整体感知课文。由此可以确定,本单元关于“讲故事”这一语文要素的教学目标为:在有提示的情况下讲讲故事。因此,在《大象的耳朵》第一课时,教师可以根据课后第二题的提示,在初读课文之后,利用板贴作为提示:耷拉着耳朵的大象—耳朵被竹竿撑起来的大象(各种小动物)—依旧耷拉着耳朵的大象。学生根据形象的板贴及相应的关键词,简单讲讲这个故事,为第二课时“完整讲讲这个故事”做好铺垫。

总之,为了明晰单元目标,教师需要围绕语文要素,进行课文与课文、单元与单元之间的横向对比,精准定位。

三、点处细研,明晰课时目标

“点处细研”指的是聚焦课文,仔细研读,围绕语文要素,发现文本的语言特点,以此确定学习目标。

对比《大象的耳朵》教学目标的第二稿与第三稿,可以看出,关于问句的运用,第二稿仅仅要求学生利用课文第七自然段“小鹿、小马,还有小老鼠,见到了大象,都要说他的耳朵”,补白小动物的对话,从而达成在具体的语境中学会运用问句这一目标。

而第三稿中关于问句的教学目标则是通过仔细研读文本,基于语言的特点提出的:课文的第3~6自然段具体描写了小兔子与小羊关于大象耳朵的疑问。两个小动物都很奇怪大象的耳朵为什么是耷拉着的,但是表达方式却不一样。而后文又承前省略了另外三个小动物的问句。针对这一语言现象,有关问句的教学目标可以制定得更加具体细致:认识并读好课文中的问句,知道同样的疑问可以用不同的问句来表达,并尝试在语境中合理运用。因为有了这一可操作、可检测的目标,教学内容的选取及具体的教学效果会完全不一样。

如果按照第二稿的目标来教学的话,学生只需读好小兔子与小羊的问句,并想象补白小鹿、小马、小老鼠的疑问即可。学生只会用上课文中的两种问句来表达。若按照第三稿来开展教学,则要细致得多。以下为根据第三稿设计的教学片段。

1.出示课文中的两个问句,让学生在读中对比,发现相同点,初步认识问句。

2.再读两个问句,对比发现两个问句的不同点:提出疑问时,可以用不同的疑问词。疑问词可以放在句首,也可以放在句尾。

3.迁移运用,想象其他三个小动物见到大象分别会怎么问。要求分角色演一演课文第7~8自然段。用上不同的问句表达心中的疑问。

有了前文的学习发现,学生在表演的时候,就知道要用不同形式的问句来表达心中的疑问。以下为这一部分的教学实录。

生(扮演小鹿):大象啊,你的耳朵怎么是耷拉着的呢?是不是该去医院看看了呀?

生(扮演小马):哎呀,大象啊,你的耳朵是不是有毛病了?赶快去看一看吧。

生(扮演小老鼠):大象啊,你看,我们的耳朵都是竖着的。为什么你的耳朵会跟我们不一样呢?快去医院的耳鼻喉科看看医生吧。

因为关注语言表达特点,因为有了更细致的目标,教学发生了极大变化,自然,学习效果也完全不同了:课堂中,学生有例可学,同时思维与语言储备完全被激活,实现了多样化、个性化的表达。