特色鲜明 稳中有变

陈金华 张海岩

2019年高考北京卷继续坚持“立德树人、服务选拔、导向教学”的思想,以考查考生的语文核心素养为目标,以语文课程改革的实际为依据,通过文本精选与试题命制,突出对家国情怀、文化自觉、文化自信的引导,落实对必备知识、关键能力、学科素养和核心价值观的全面考查,强化对阅读理解能力、审美鉴赏能力和思维品质的精准检测。2019年北京卷文学类文本阅读考查在这些方面有充分体现。

一、选文特色

1.以家国情怀为内核

文学类文本阅读的文本《北京的“大”与“深”》取材于赵园的同名散文,全文围绕北京的“大”与“深”,从北京空间上的空阔,写到皇城的气象、市民的安详宁静、学界的包容气度,写到古城的历史气息、胡同四合院文化,再到北京的现代生机……选文从北京的外在空间,到内涵气质,层层纵贯深入,为读者展现了古城北京的整体风貌精神。

选文所叙写的景物、人物、事件等,来源于考生所生活的城市,与考生熟悉的生活关联,与考生切身的生活体验对接,读来很亲切。文中北京日常鲜活的生活情形和细节,很容易引起考生的共鸣:胡同里精致的四合院,拥塞不堪的大小杂院,提笼架鸟的老人,高旷的天地,窗外的西山,浏亮的鸽哨……原来北京这个城市的日常生活这么富有内涵和深意,这个城市看似平常的点滴写入文章是这么真实而美好。考生能从字里行间读出家乡的开阔、包容、平和、生机与希望,能在高考情境下最大化地让自己贴近文本,并有效地激发每个人的家园之恋、故土之情。

如果说语文高考是考生高中阶段的最后一节“语文课”,那么,内容上以北京地域为特色,情怀上以乡土家国为内核的《北京的“大”与“深”》一文,就巧妙地将“立德树人”的育人旨归落实在了这节重要的“课”上。

2.以文化传承为方向

近几年北京卷文学类文本阅读选用的文本,非常注重对民族传统文化和中华文明历史的观照,突出优秀文化传承与历史文化积淀。2015年的《说起梅花》,通过对梅花文化和精神内涵的阐释,由表及里逐层深入,阐发了梅花所凝聚的民族精神,表现了外国人与中国文化的隔膜,流露出对文化交流和理解的渴望;2016年的《白鹿原上奏响一支老腔》,则直接将关中大地承载民族文化的艺术形式“老腔”作为叙写和抒情的对象;2017年的《根河之恋》,表面是写鄂温克人三种典型的生活状态,但通过他们不同生活方式的选择,实则聚焦于鄂温克人对故土家园共同的眷恋——这是中华民族文化中最重要的底色。近几年北京卷文学类文本阅读的选文,均体现了选取文本时对民族传统文化和历史丰厚底蕴的重视,对考生进行文化教育与思考引领的注重。

2019年北京卷文学类文本阅读的文本选用,将以文化传承为方向的选材思路体现得尤为突出。《北京的“大”与“深”》一文以其古都背景和地域特色,及其家国情怀的底色,引导考生形成文化自觉和文化自信,这是对语文学科核心素养中“文化传承与理解”的直接呼应,也是学科价值在高考阅读考查中的良好体现。选文生活情境与感性体验相融,横向与纵向结合,文化与历史交织,并由此阐发理性的文化思考,引导考生关注并思考身边平常的人、事、景物,深层次思考平常生活中蕴含的文化与精神内蕴,思考个人与社会、文化的内在关联,激发其对本区域特色文化和独特历史积淀,及中华民族文化的热爱,进一步凸显“立德树人”的宗旨。

二、试题特点

1.落实评价体系,突出关键能力,对接核心素养

2019年北京卷精准落实高考“一核四层四翼”评价体系,持续深化语文学科考试内容改革的成果,这在文学类文本考查上也有充分的体现。2019年北京卷文学类文本阅读考查承续以往不单独设置知识考查题的经验,以语文学科最为重要的阅读素养、表达素养和思维品质,以及关键能力的考查为导向,设置了客观题(词语理解、内容理解、表现手法)、语句理解、因果探寻分析、拓展延伸等不同类型的试题,将必备知识如词语含义、引用、人称运用的考查,与知识运用、文本理解、问题分析等关键能力的考查相融,同时更加注重对考生关键能力建构和学科素养形成的考查。下面以表格的形式来简要呈现:

2.试题题型稳中有变

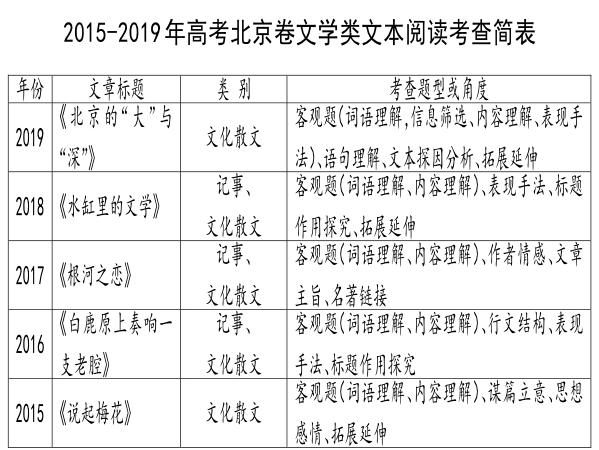

2019年北京卷文学类文本阅读考查稳中有变,试看近几年北京卷文学类文本阅读考查简表:

通过比较可知,2019年北京卷文学类文本阅读“稳”在三个方面:

一是文本类型稳定。继续选取与文化散文相关的文本,近五年的阅读文本,无一例外。

二是考查题型稳定。主要为客观选择题、理解分析题、拓展延伸题三种题型。

三是命题思路稳定。其一是继承文学类文本阅读注重文本梳理与整合的命题思路。如第19题,“北京的‘大在文中有不同层面的表述”,要求选出“理解不正确的一项”,考生要准确回答该题,需要对文本中有关北京的“大”的内容进行梳理、整合。其二是注重读写结合,引导考生在阅读文本后向现实生活关联拓展,既考查考生将阅读和生活关联的能力,更考查具象与抽象相互转化的思维品质。如第21题,试题引导學生借助选文中由表及里的感知方式,谈谈对自己所生活的周边世界的认识与思考。该题牵引考生深入理解文本,领悟北京的“大”与“深”的文化精神,进一步启发考生到生活中寻找具体的生活细节,并思考体悟蕴含其中的文化精神。

而“变”主要在两个方面:

一是思维强度加大。较2018年文学类文本阅读试题,试题减少一道主观题,增加一道客观题,客观题的准确作答,考生需要深入文本梳理比对和思考整合,才能做出判断,这增大了思维强度,提高了整个试题的区分度。这点在非连续文本的客观题考查上同样有体现。

二是突出理解分析。2019年北京卷文学类文本考查,通过客观题和主观简答题的结合,突出了文本的理解与分析,而表达技巧或表现手法之作用与赏析类试题没有如往年单独设题考查,而是融汇于客观题中(如引用、人称运用等)。

三、试题简析

B.结尾写道“倾听着这大城重浊有力的呼吸”,作者把北京视为生命体,“重浊有力”显示了北京城的历史感与生命力。

C.多有引用是本文的一个特色,引用老舍的《四世同堂》和郁达夫的《北平的四季》,是为了说明北京之“大”。

D.作者多次使用第二人称“你”,是为了与读者建立一种对话关系,便于带领读者感受历史现场,进入生活情境。

[答案] C

【简析】本题四个选项考查能力点各有侧重(见前面表格)。C项,依原文第5段首句“至于其‘深”,可明确5段之前的语段侧重写北京的“大”,第5段开始写北京的“深”,第6段引用老舍的《四世同堂》,第8段引用郁达夫的《北平的四季》,从内容看都是为了说明北京的“深”,而不是“大”。具体说来,引用老舍的《四世同堂》,是为了以“四世同堂”证明“北京市民的安分、平和,彼此间的有限依存和有节制的呼应”;引用郁达夫的《北平的四季》是为了证明“士大夫气十足的现代文人还偏爱北京的冬天”。

[答案] B

【简析】原文第5段内容是全文中写北京的“深”的首段,故“作者从京畿一带的地理形势,谈京城气象的‘森严”,是在谈北京的“深”,而不是题干中限指的北京的“大”。

20.作者为什么说“你在没有走进这些胡同人家之前,关于北京文化的理解,是不便言深的”?请结合上下文具体说明。(6分)

[答案要点]

①北京文化不但保存在故宫等皇城的物质遗存上,而且保存在胡同中的普通民居里。②在作者看来,北京文化的“深”更多地体现在胡同人家。这种北京文化以安分、平和的市民阶层为代表,体现为“彼此宽容,彼此体谅”的家庭伦理关系及在此基础上形成的和谐的社会秩序。③走进胡同深处,接触鲜活的日常生活,更能感受到古城犹在的活力。

【简析】本题是信息筛选概括题,考生需要根据题干要求确定有效答题区,然后将答题区内的信息分层概括,特别要注意辨明概括角度,如此答案才能全面。文本中有关胡同蕴涵北京文化底色的内容在第6段和第7段出现。题干提示考生“结合上下文”来说明,可确定答题信息区在第6段和第7段。第6段有两层含义:①胡同、四合院文化的内涵;②胡同文化的意义。这是答案的前两点。第7段写胡同深处可以发现古城犹在的活力,这是答案的第三点。

21.作者久居北京,对北京文化既有亲切的感性体验,又有学者自觉的理性思考。作者从提笼架鸟的老人、窗外的西山、浏亮的鸽哨声等生活细节感知这座城市的文化精神。试借助这种由表及里的感知方式,来谈谈你对自己所生活的周边世界(如城镇、社区、学校、家庭等)的认识与思考。要求:不要透露你所在学校的信息。(7分)

[答案示例]我在放学的路上,经过国子监街,国子监牌匾古色古香,红黄蓝相间的彩绘在阳光下闪耀着古朴的光芒;而在尽头,有一座以一个飞奔的人形为主体的现代雕塑。牌匾古朴,雕塑现代,代表着北京兼容并包、交融互鉴的文化内核,也体现着北京人既传统内敛又开放大气的文化精神。

【简析】题干提示的“由表及里的感知方式”,是一种通过表面现象进入内在本质,从生活细节中感知精神实质的思维方式。这是本题读写结合、拓展迁移规定的路径,要求考生将“感性体验”和“理性思考”结合起来,既善于观察日常生活中的生活细节,又善于将其升华为具有典型意义的文化精神。如城镇街道上的标语,公园里的人工鸟巢,社区里棋牌室的桌椅,教室里的小小书柜……考生要有“一粒沙里看世界,半瓣花上说人情”的意识与能力。写作时,要注意表述的层次,描述要突出具体的事物特征,评价要扣住事物的文化特质与底蕴。

四、趋势预测

2020年高考北京卷文学类文本阅读命题趋势,笔者作如下预测:

文本选取方面,继续选取有关家国情怀、文化精神或历史风物类散文的概率较大,而选取有关民族文化、民族精神的小说的概率相对要小。

试题命制方面,将秉持“稳中求变”“守正出新”的原则,继续以客观选择、主观简答和拓展延伸题为主,涉及的考查点除内容、情感的理解与分析外,还应关注2019年并不突出的表达技巧或表现手法作用与赏析类试题。

读写结合方面,延伸拓展类试题会继续采取规定路径的命题思路,以便在考查读写结合时,真正体现“写”是“读”的有机延伸。

(作者单位:北京市丰台二中)

【相关链接】

(2019年高考北京卷文学类文本阅读选文)

北京的“大”与“深”

以外地人前后居京近二十年,感触最深的,是北京的大。每次出差回来,无论出北京站奔长安街,还是乘车过机场路,都会顿觉呼吸顺畅。“顺畅”本应是空间印象,却由复杂的文化感受做了底子。日本鹤见祐辅有一篇《北京的魅力》,其中說,若是旅行者于“看过雄浑的都市和皇城之后”,去“凝视那生息于此的几百万北京人的生活与感情”,会由中国人的生活之中,发现“日本人所难以企及的‘大和‘深在”。

外国观光客如何感觉北京姑置不论,来自人口稠密的江南城镇而又略具历史知识的本国旅游者,他们所感到的北京的大,多少应当由元明清三代帝都的那种皇城气象而来。初进北京,你会觉得马路、广场无不大,甚至感到过于空阔,大而无当,大得近于浪费。由天安门下穿过故宫,则像是走过了极长的一段历史。于是你又由“大”中感到了“深”。

久住北京,已习惯于其阔大,所感的大,也渐渐地偏于“内在”。似乎是汪曾祺吧,于香港街头见老人提鸟笼,竟有点神思恍惚,因这种情景像是只宜在北京见到。无论世事有怎样的变幻,护城河边,元大都的土城一带,大小公园里,以至闹市区马路边人行道上,都会有老人提着鸟笼悠悠然而过,并无寂寞之色,倒是常有自得其乐的安详宁静。老派北京人即以这安详宁静的神情风度,与北京的“大”和谐。

大,即能包容。也因大,无所损益,也就不在细小处计较。北京的大,北京人的大气,多少应缘于此的吧。跻身学界,对于北京城中学界这一角的大,更有会心。北京学界的大,也不只因了能作大题目大文章发大议论,凭借“中心”的优势而着眼处大,人才荟萃而气象阔大,更因其富于包容,较之别处更能接纳后进。哲学家任继愈写北大的大,引蔡元培语“大学者,囊括大典,网罗众家之学府也”,说“北大的‘大,不是校舍恢宏,而是学术气度广大”。北大的大,也因北京的大。当年蔡元培先生的治校原则,或许最能代表北京曾经有过的一种文化精神。

直到此时,你还未走进胡同,看那些个精致的四合院和拥塞不堪的大小杂院。胡同人家是北京文化的保存者。四合院是一种人生境界,有形呈现的人生境界,生动地展示着北京市民的安分、平和,彼此间的有限依存和有节制的呼应。老舍《四世同堂》中的英国人表述其中国式家庭关系层次的印象:“在这奇怪的一家子里,似乎每个人都忠于他的时代,同时又不激烈的拒绝别人的时代,他们把不同的时代糅到了一块,像用许多味药揉成的一个药丸似的。他们都顺从着历史,同时又似乎抗拒着历史。他们各有各的文化,而又彼此宽容,彼此体谅,他们都往前走又像都往后退。”这种关系结构,推而广之即至街坊、邻里。“四世同堂”是胡同里老輩人的理想,包含其中的“和合”也被用以构造胡同秩序。厚积于北京的胡同、四合院中的文化,是理解、描述中国历史的重要材料。不但故宫、天安门,而且那些幸运地保存下来的每一座普通民居,都是实物历史,是凝结于砖石的历史文化。你在没有走进这些胡同人家之前,关于北京文化的理解,是不便言深的。