基于数字足迹的张家界游客时空行为分析

于成漩 张昭彬 王钊 王艳

随着中国网络经济快速发展,互联网改变了人们的学习、工作以及生活方式,也改变了出游者的旅游行为方式。本文以国内重要旅游城市之一——张家界为研究区,基于大数据时代以及张家界市旅游发展现状,根据文献综述的结果确定研究切入点,以时间地理学为启发将时间因素加入旅游空间行为研究的范畴中,通过抓取张家界发展全域旅游的2015-2018年张家界游客在旅游网站上发表的游记中的相关重要数据信息,利用Excel归纳汇总,借助ArcGIS软件,探究张家界市旅游发展进程及不同板块旅游景区旅游者的空间分布规律,在丰富数学足迹应用于旅游研究案例的基础上,给未来张家界的旅游规划一定启示,以实现张家界旅游发展全面可持续,为进一步实现“提质张家界,打造升级版”战略提供理论支撑。

一、研究背景

旅游者时空行为指旅游者在出发地至目的地、旅游目的地内部和返回出发地旅游过程中的空间移动行为和时间分配行为,是旅游研究的核心。随着移动互联网快速发展,在大数据时代背景下,旅游者通过浏览各大旅游网站获取旅游目的地景区相关信息,并在旅游途中和旅游过后在社交空间发表与其旅游行为相关的文本与照片,由此形成数字足迹。利用网络数据抓取软件,为旅游者时空行为研究的数据搜集提供了新方向。

张家界因旅游建市,凭借其得天独厚的旅游资源,发展旅游产业,成为国内重点旅游城市。然而繁荣背后却隐藏一定问题,近年来,由于天门山景区和大峡谷景区的成功营销,越来越多的游客开始涌入这两个“网红景点”,从而出现热门景区超负荷运转、少数景区少有人问津的现象,旅游者的空间分布存在一定的不平衡性。

二、研究方法

本文在张家界旅游发展现状的基础上,通过搜集国内外与该课题相关的大量学术资料,对文献进行仔细梳理后,结合现有的理论研究基础,决定选取2015-2018年旅游者游后在社交空间发表的网络游记这一数字足迹,作为获取旅游者时空信息的数据源,从中提取出发时间、停留时间以及访问景点各项信息,利用Excel汇总,再结合数理统计、文本分析和ArcGIS软件分析数据,从图表中反映出的现象及问题尝试分析其形成原因,并提出可行性建议,从而进一步促进各景区全面协调可持续发展,以推进张家界市旅游产业的全覆盖和全景化。

三、數据来源

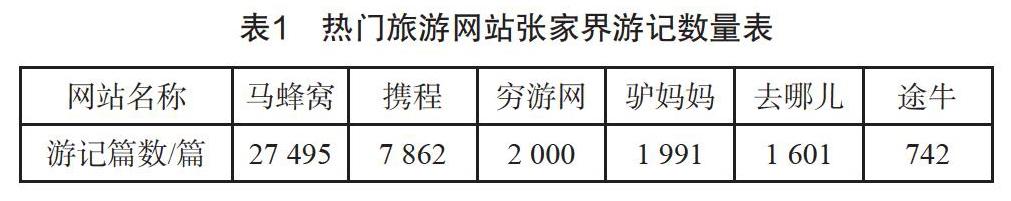

目前,各大旅游网站都具有游记攻略板块。为了保证数据获取量,首先对当前热门旅游网站中的张家界游记数量进行预查,所得结果如表1所示。

从表1中数据可以看到马蜂窝和携程网的游记数量远多于其他4个网站,为避免单个网站被某一年龄层偏爱的偶然因素,本文以携程网和马蜂窝旅游网两个网站的游记作为研究数据。

四、张家界游客时空行为综合分析

(一)时间分布特征分析

本文通过对抓取的数据进行信息提炼分析,具体分析结果及规律总结如下。

1.旅游者停留天数不长

旅游者停留天数主要集中在2~4天,年平均停留天数不长,呈弱增长趋势(见图1)。

由图1看,自全域旅游实施至今,旅游者在张家界停留的天数呈总体上升趋势,2018年旅游者停留天数相对2017年和2016年稍有下降。

一日游旅游者在逐年增长,2018年在张家界停留一天的游客比例约9.89%,相比2015年的5.75%,增长了4.14%。与此同时,在张家界停留3天以上的游客比重在增加。

2.旅游者在多数旅游资源地四季分布集中度高

根据《旅游资源分类、调查与评价(GB T18972—2003)》,将游记中出现的旅游景区(点)做以下分类,结合网络游记这一数字足迹,计算各类旅游资源四季访问占比数,同时将数据代入公式得到各旅游资源类型的地理集中指数G,绘制各类旅游资源集中指数柱状图,结果如图2所示。

通过对筛选数据得出,由于个别旅游资源访问全年人数过少,本节不给予测算。由图2可知,特色街巷、自然标志地、谷地型旅游地、峡谷段落、民间演艺、山岳型旅游地和观光游憩湖区的G值比较接近50,说明此类旅游资源游客访问数在四季分布较为均匀,而传统与乡土建筑和园林游憩区域G值较大,表明此类旅游资源受季节的影响因素较大。

3.游客旅游行为四季分布差异不大,冬季略弱

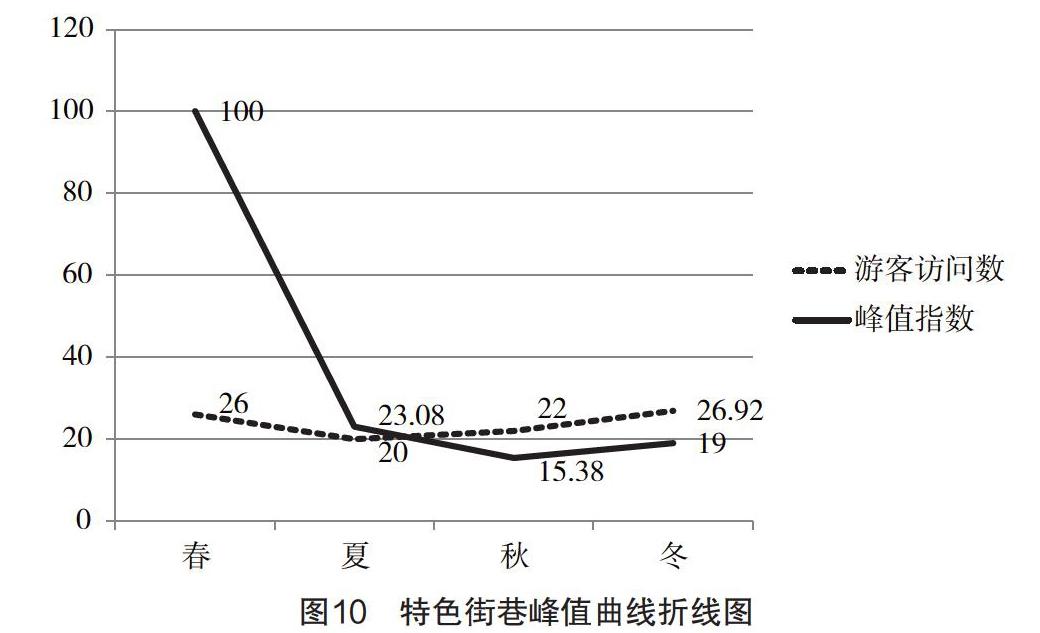

将游记中的游客访问景点次数统计汇总,带入公式,得出峰值指数,并根据上述各类型旅游资源四季游客访问数按降序排列,将各类型旅游资源的斯泰恩斯指数乘以100,制成折线图(图3-图11)。

从图3-图11来看,旅游者偏爱山岳型旅游地、自然标志地和峡谷段落,3类旅游资源的游客访问数要远高于其他类别。冬季相比春、夏、秋3季,对游客的吸引力弱。

由峰值指数可以看出,各类型旅游资源的峰值指数多集中在夏季,山岳型旅游地、自然标志地、峡谷段落、传统与乡土建筑、特色街巷、民间演艺类资源在春、秋、冬3季的峰值指数不存在明显差异,旅游资源在研究时段上分布相对均匀,短期涌涨带来的高峰状况不明显。而传统与乡土建筑和园林游憩区域峰值指数曲线较陡峻,旅游者在短时间内涌涨,且这两类旅游资源总体访问频数不高,所以这两类旅游资源在研究时段具有较明显的高峰突出现象。这与上小节地理集中指数的测算结果相同。

(二)空间分布特征分析

本文通过将旅游者游记文本中提及并访问的景点进行汇总,以研究自全域旅游提出以来,旅游者空间分布的变化情况,并得到如下结论。

1.旅游者空间分布呈集聚型

绘制2015-2018年游客到访景点图,并利用ArcGIS10.2中的平均最邻近法得到Z=-2.478,位于-2.58~-1.96,可以说明到访张家界游客的空间分布格局为集聚型(clustered)。武陵源区和永定区面积相对较小,但优质旅游资源丰富且发展较为成熟,是旅游者主要的集聚地,而桑植县和慈利县面积较大,国家级A级景区分布较为分散,高知名度景点相对较少,且各景区之间的交通畅通程度有待提升,因此少有旅游者涉足。

2.旅游者空间分布由“单核”向“双核”衍化

利用ArcGIS10.2中的kernel density工具,生成联系栅格图形反映张家界游客的空间集聚区,分别总结出2015-2018各年度张家界市旅游空间特点。

(1)2015年张家界市旅游空间特点。通过对2015年张家界市国家级景区(点)分布图及2015年游客访问景区(点)的频数测算发现,2015年旅游者主要集中在武陵源区和永定区,由于国家级旅游区(点)主要集中在武陵源区和永定区,而各景区之间空间距离相对短,分布比较稠密,且景区与景区之间都有比较便捷的交通以满足旅游者在目的地内部的移动。再通过核密度工具测算发现,张家界市形成了以武陵源核心景区和天门山国家森林公园为中心核密度值逐级递减的旅游者聚集区。永定区的旅游者从空间上看主要集中在中部,两侧少有人涉足。桑植县和慈利县并没有明显的聚集区,仅慈利县出现了核密度值较低的低密度区(图12)。

(2)2016年张家界市旅游空间特点。结合2016年张家界市国家级景区(点)分布及2016年游客访问景区(点)的频数进行数据处理后,获取旅游空间分布核密度图,分析可知,旅游者高密度聚集区是以武陵源核心景区为中心及其周边景区组成的区域。以天门山国家森林公园为中心的次核心热点区,周边形成了新的低密度聚集区。2016年8月,张家界大峡谷景区内的玻璃桥作为目前世界最高、最长的人行玻璃天桥,建成之初就创下了10项“世界之最”,并在试运营期间就吸引了许多旅游者前来观光游览。相比2015年,慈利县以大峡谷景区为核心的区域聚集度进一步增大。

(3)2017年张家界市旅游空间特点。对获取的数据进行同样处理后,分析2017年张家界市旅游空间分布核密度图可知,旅游者主要活动在武陵源区、永定区和慈利县。以天门山景区为核心的聚集区核密度值已基本接近武陵源核心景区。大峡谷景区的核密度值从2016年的第三阶梯上升至第五阶梯,超过以黄龙洞为核心的聚集区核密度值,成为张家界市的新次热点核心区。桑植县境内仅2家国家级旅游景区(点),且地域辽阔,景区之间相对分散,旅游资源相比发展成熟的其他景区吸引力度小,所以内部始终未出现旅游者聚集区。

(4)2018年张家界市旅游空间特点。由2018年张家界市旅游空间分布核密度图(图13)分析可知,张家界市内形成明显的主次核心区,其中主核心区主要以武陵源核心景区和天门山景区为轴心,从具体的图面数据看,武陵源核心景区的中心圆更大,核密度值更高,但天门山景区与之相比已经相差甚微。次核心区由以黄龙洞景区和大峡谷景区为中心的两个同心圆组成。大峡谷景区与2017年相比,核密度值降低,因景区在年内发生坠石事故,一定程度上给景区造成了负面影响。

利用ArcGIS软件中的核密度工具对张家界市2015-2018年的旅游者空间分布情况进行可视化后,可以很清楚地看出旅张家界游客的聚集特点,2015年,张家界市内形成1“主”,2“次”三大核心区,并在次级核心区的基础上外溢形成低密度集聚区。随着全域旅游进程进一步推进,到2018年,市内新增一核呈现四大核心集聚区,高密度区由武陵源区的世界自然遗产核心风景区不断向东部慈利县和南部永定区转移,与此同时,天门山景区集聚效应不断增强,外溢效应逐渐减弱,与武陵源核心景区并驾齐驱,但武陵源核心景区以世界自然遗产的金字招牌依旧保持主导地位。桑植县西线旅游由于缺乏知名旅游资源和鲜明的旅游品牌形象,成为张家界市发展全域旅游的一块短板。

五、结论与展望

供给侧结构改革背景下,全域旅游成为新时代共同倡导的旅游发展主题。互联网的迅速普及为旅游研究带来诸多契机,数据获取成本降低的同时还实现了快捷与便利。本文以网络游记这一数字足迹为数据来源,借助Excel的数据分析功能和ArcGIS软件的数据处理功能,将定性分析和定量分析相结合,研究了张家界市旅游者时空分布的特点,得到以下结论并提出一定可行性的旅游发展建议。

(一)时间分布特点

从2015-2018年的旅张家界游客停留时间来看,2015-2017年呈逐年增长趋势,从2.74天增长到2.83,而2018年相比前两年停留时间有所降低,但总体趋势以增长为主。从旅游者具体的停留天数来看,旅游者逗留天数主要集中在2~4天,其中以3日游游客最多。随着人们生活水平的提高,汽车普及率不断提升,短途周边游逐渐成为户外活动的极佳选择,因此,一日游游客的比重在逐年增加,导致2018年旅游者平均停留时间降低。

通过对旅游者到访的旅游景区(点)进行资源分类,利用地理集中指数、饱和曲线和斯泰恩斯曲线对旅游者季节性时间规律进行探究,发现张家界游客以参观自然旅游资源为主、人文旅游资源为辅。从地理集中指数看,自然旅游资源的旅游流在四季分布较为均匀,而传统与乡土建筑和园林游憩区域G值较大,在时间分布上比较集中,表现出明显的季节性。从饱和曲线上具体数据结合斯泰恩斯曲线看,受张家界市旅游资源本身属性特点的影响,山岳型旅游地、自然标志地和峡谷段落的自然旅游资源成为张家界市的主要旅游吸引物。春、夏、秋3季较冬季对游客的吸引力强,季节涌涨带来的高峰状况不明显,旅游者分布相对较均匀。

(二)空间分布特点

利用ArcGIS软件中的平均最邻近手段对张家界游客访问景区(点)空间布局进行分析,由测算结果得出张家界游客呈密集型分布,从具体的图面数据看,发现旅游者主要集中在武陵源区和永定区,慈利县和桑植县的景区(点)访问数偏少。从游客访问的具体景点来看,武陵源核心景区的访问频率呈逐年递减趋势,从92.92%减少到85.16%。天门山景区旅游者呈逐年递增趋势,天门山景区从2015年的55.75%增长到75.9%,大峡谷景区访问人次保持基本增长趋势,两大景区的发展在一定程度上对武陵源景区起到了分流作用。武陵源核心景区、天门山、大峡谷、黄龙洞、宝峰湖、溪布街、土司城、天门狐仙、魅力湘西九大景区在研究时段访问人次始终位于前十。大庸桥公园、回龙观公園、七星山、八大公山、茅岩河、九天洞等景区在4年内仅出现较少的访问次数,景区知名度低以及宣传不到位是主要原因。

通过对2015-2018年4个年度的核密度分析,探究全域旅游背景下,旅游者访问景区(点)的空间变化情况,发现张家界游客集聚区由2015年的1“主”2“次”三大集聚区发展到2018年的2“主”2“次”四大集聚区。即以武陵源一个核心热点区发展到现武陵源-天门山双核热点区,主热点区聚集着优势度和审美价值均较高的优质旅游资源,依托景区间便利的交通条件,各景区之间形成相互联系的游客输送通道,在此基础上,旅游流向热点区、周边区发散辐射,形成除黄龙洞以外的大峡谷新次级热点集聚区。由于缺乏知名旅游资源和鲜明的旅游品牌形象,桑植县在研究年度始终未出现集聚区,成为张家界市发展全域旅游的一块短板。

利用自然间断点分级法对各区县分级,发现武陵源区始终位于第四等级,而永定区、慈利县、桑植县四季皆分别位于第三、二、一等级,由此看出张家界市旅游者访问景点主要集中在武陵源区和永定区,由于武陵源核心景区和天门山国家森林公园均属于自然旅游资源,四季具有质量上乘且姿态各异的自然景观,游客在不同季节到访均能观赏到价值较高的景色。因此,游客在访问的区位上不存在明显的季节差异性。

(三)旅游发展建议

(1)优化旅游交通网络,提升景区可进入性。由旅游者的空间分布核密度图可以看出,桑植县在研究时段中始终未出现可见旅游者集聚区,一方面,与桑植县本身的旅游资源知名度低有关;另一方面,桑植县的可入性较其他区域相对较低。因此,需对张家界市内的交通方式及交通路线进行优化提升。

(2)打造具有季节差异性的旅游产品组合,满足不同季节旅游需求。从颜色分级图可知,旅游者访问区域在四季分布上不存在明显的差异性,各区域应设法打造具有不同季节特色的旅游产品,提高各区域之间的联动效益。

(3)利用核心带动作用,强化景区联动发展,促进边缘区发展。通过武陵源核心景区以及天门山国家森林公园的核心引流作用,以交通作为媒介,带动边缘区桑植县发展。

(作者单位:吉首大学旅游与管理工程学院)