陕北黄土区护坡植物根系分布和抗剪增强分析

潘天辉, 杜 峰,2, 王 月

(1.西北农林科技大学 林学院, 陕西 杨凌 712100; 2.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100)

黄土高原沟壑纵横,坡体众多,其中修建高等公路经陕西省境内的部分国道主干线中,约70%的里程需经过黄土台塬、黄土高原沟壑区和黄土丘陵沟壑区[1-2]。在此修建高速公路时,开挖过程中常会形成大量的人工坡体,许多居民点距离坡体较近,面临坡体坍塌的风险较大,威胁着居民生命和财产的安全。据调查统计,截至2008年,黄土区已建公路高边坡数量共有250余处,其中属于高速公路的有130余处,在公路高边坡中,坡高在20 m 高速公路边坡产生滑塌主要是因为坡体失稳,坍塌的因素主要有坡体坡度较大、坡体发生变形、土壤本身、力学性能以及土壤含水量等[4]。目前常见的边坡防护手段主要有两种,即工程防护和生态防护。其中生态防护具有经济、长效以及可持续等优点,同时也是符合国家“十一五”期间提出的“生态、环保、绿色、高效”的要求[5]。但目前生态防护还存在一些问题,如在植被恢复的初期,植物配置上常采用单一或混合草种的情况;植物选择上过多的选择国外草种,对于乡土草种的选择利用和开发较少;工程上生态防护技术的适应性研究还不够;缺少对生态防护的较系统的、全面的认识[6]。 近年来,我国许多学者已投入较大精力在植物根系与土壤结合形成根—土复合体来提高边坡坡体稳定性等方面的研究。王金霞等[7]认为植物根系深入到土壤中后,会与土壤中的各个物质充分的接触,二者会形成一个有机复合体,这种方式构成了植物根系的固土性。杨亚川等[8]人提出了“土壤—根系复合体”的概念,即把根系与土壤视为一个整体,同时将这种根—土复合体能够抵抗剪切破坏的极限能力称为土壤—根系复合体的抗剪强度。在护坡的过程中,主要是采用植被护坡为主同时辅以工程技术的护坡形式,其护坡机理是利用植物的根系穿插在土壤中形成对土体类似于“加筋”和“锚固”的作用,从而达到护坡的目的[9]。Operstein V等[10]认为植物的根系密度、根径、长度以及根系在地下分布越深,其保持水土的能力越强,植物抗旱、抗寒等抗逆性也会越强。Roboert 等[11]学者也通过试验发现,植物的根系作用和植物对土壤饱和度指标的改变会对边坡起到很强的加固作用。Diti Heng等[12]在研究了不同种类的植物根系对土壤的作用后,发现不同的植物根系在土壤中相互交错和穿插后,土壤的抗剪强度会明显提高,且由于草本植物的根系密度较大,根系交错生长,数量庞大,因此有草本科植物的根土复合体的土壤抗剪强度会明显高于只有木本科植物的根土复合体。由于草本植物根系主要分布在坡体的浅层部分,其根系可以对表层土壤固持,起到了增加坡体的抗剪强度和坡体稳定的作用;木本植物根系较粗壮,深入土层较深,对土壤进行锚固,使得根—土复合体的抗剪强度显著增强[13]。在生态护坡中通常利用木本植物深根的锚固作用以及草本植物浅根加筋作用来稳固边坡[14]。 在生态防护中,植物根系指标是坡面滑塌的主要因素,且植物的根系指标,如根长、根表面积、根直径等,对于植物是否适应边坡具有重要的理论指导意义。须根系植物一般适于种植在浅坡,在植物配置上一般采用直根系的木本植物和须根系的草本植物混配方式,其次还要考虑到植物的适应性。植物的适应性也是本试验的研究内容。许多研究均以重塑土为研究材料,重塑土不适于当地的实际研究情况,研究略有偏差。本试验选取当地植物白羊草(Bothriochloaischaemum(L.)Keng.)和小叶杨(PopulussimoniiCarr)的原状土作为研究对象,能够较准确的反映乡土植物与土壤的内在关系。除需考虑其生态适应性外,从其功能性上还需考虑护坡植物根系三维分布,及其在根际范围内的抗剪增强作用。土壤抗剪增强能力是边坡稳定的控制性指标也是机械力学最主要的因素。本试验通过对护坡植物根系抗剪强度的分布以及在根系范围内的抗剪增强做研究,并对选择合适的护坡植物类型以及配置方式提出探讨,以期为林草一体化边坡护坡技术的开发与利用提供理论依据,对陕北地区的防治水土流失,提高浅层坡体稳定性和生态环境的恢复提供一定的理论基础[15]。 试验样地位于陕西省延安市安塞区高桥乡(108°5′44″—109°26′18″E,36°30′45″—37°19′31″N),安塞区属陕北黄土高原丘陵沟壑地区,地貌复杂多样,境内沟壑纵横、川道狭长、梁峁遍布,由南向北呈梁、峁、塌、湾、评、川等地貌,其特点是山高、坡陡、沟深。气候特点是四季长短不等,干湿分明。年平均气温8.8℃(极端最高温36.8℃,极端最低温-23.6℃),平均年降水量505.3 mm(最多为645 mm,最少为296.6 mm),年日照时数为2 395.6 h,全年无霜期157 d。试验区植被种类较多,覆盖面积较大,主要有小叶杨(PopulussimoniiCarr),刺槐(RobiniapseudoacaciaL.),沙棘(HippophaerhamnoidesLinn.),沙打旺(Leguminosae),黑麦草(LoliumperenneL.),白羊草(Bothriochloaischaemum(L.)Keng.),达乌里胡枝子(Lespedezadavurica)以及早熟禾(PoaannuaL.)等。 于安塞区高桥乡荒山小叶杨—白羊草群落内选取一株小叶杨为主要试验对象,在小叶杨植株1 m范围内生长有白羊草三株,无其他植物生长。在当年7月—10月期间,利用方形取样器(10 cm×10 cm×10 cm)从上到下,从内向外取原状土,带回实验室进行根系形态分析,根系抗拉强度和根—土复合体室内直剪试验。具体试验过程如下:(1) 试验对象地上个体大小取样测量。量取小叶杨株高和基径,分别为4.5 m和10 cm。根据解析木公式估算小叶杨生物量、三株白羊草地上生物量为0.36 kg/m2。(2) 原状土取样。使用方形取样器以小叶杨个体基部为正方形一个端点,向下向外取原状根—土复合体,取样间隔10 cm,向下取样深度到100 cm,向外取样长度100 cm。共取样10×10×10个,样品用塑料薄膜密封,带回试验室以备分析。除每层原状土随机留下10个样用于根—土复合体剪切试验外,其余90个样先洗根,进行根系形态分析和力学特征。(3) 洗根后进行根系形态分析和根系抗拉力学特征测定。将方形原状土样置于直径为1 mm的网筛上冲洗并拣去其他草本杂质,直到只剩活体根系,晾干后称重(天平,感量),使用扫描仪(MICROTEK生产的ScanMaker,6180)在6 200×3 400 dpi下进行灰度扫描,以备图像分析。(4) 根—土复合体剪切试验。在方形原状土样中用剪切仪配套环刀仔细取样,转入剪切杯,以备剪切试验,测定不同法向压力条件下抗剪强度。取样后的原状土样称湿重,然后烘干称干重,计算剪切时原状土含水率。之后利用手动剪切仪(ZJ-2型等应变直剪仪,南京宁曦土壤仪器有限公司,量力环率定系数为1.801 kPa/0.01 mm,剪切杯规格:底面积30 cm2,高2 cm),对原状土进行剪切,并测得其抗剪强度值。 1.3.1 植物根系形态分布 使用图像分析软件Image Pro Plus 6.0分析并计算根系根长、根表面积以及直径。在1 m3的正方体土样中,每隔10 cm选取原状土样本,并将样本进行处理,测其样本根长、根表面积以及直径数据,分别求其平均值。使用Origin 9.0软件绘制植物根系形态分布图。 1.3.2 小叶杨—白羊草混合植被根—土复合体实测抗剪强度分布 根据小叶杨—白羊草试验对象根际范围内随机位置取样测得的抗剪强度,使用Origin 9.0软件绘制抗剪强度分布图。且在分析林草复合体抗剪强度时,由于水平方向上,植物根系的分布情况受当地环境、地形、水分等的影响较大,其结果有较大局限性,因此研究垂直方向植物根系抗剪强度的分布更具有实际意义。 1.3.3 林草混合根系抗剪增强作用模拟分布 (1) 内摩擦角φ和粘聚力c的计算。土壤内摩擦角主要受土壤机械组成等物理性质影响,植物根系基本无影响;但会影响土壤粘聚力。根据不同法向压力下测得的剪应力或抗剪强度,利用库伦公式计算根土复合体的抗剪强度指标(内摩擦角和粘聚力。计算公式为: τ=σtgψ+c (1) 式中:τ为土的抗剪强度(kPa);σ为作用在剪切面上的法向应力(kPa);ψ为土壤内摩擦角(°);c为土壤粘聚力(kPa)。 (2) 抗剪增强作用计算。根据Wu-Waldron[16-17]根系抗剪增强作用公式,使用以上计算公式为: Cr=RAR·Tr·(sinβ+cosβ·tanβ) (2) 式中:Cr为根系抗剪增强强度(kPa);RAR为根面积比;Tr为单位面积上根系抗拉强度(kPa);β为根穿过滑动面的剪切变形角(°);β为土壤内摩擦角(°)。当β值变化时,sinβ+cosβ·tanβ的值改变不明显,所以取其值为1.2(48°≤θ≤72°),即K=1.2。因此可以推导出公式为: Cr=1.2RAR·Tr (3) (3) 植物根系拟合方法。植物根系需通过相应的根系分布模型进行拟合。目前,代表性的根系分布模型有Page等[18]、Gerwitz等[19]、Monteith等[20]、Nielson等[21]提出的模型。本试验对植物根系拟合时,采用了Gerwitz和Page[18-19]提出的指数函数变化模型:y=aebx,其中a,b为常数,x为植物形态参数,y为因变量。使用Origin 9.0软件对数据进行非线性拟合。 由图1可知,植物根系的根长密度、根表面积密度以及根系直径与土层深度经非线性拟合分析后发现,均遵从y=aebx指数函数的变化规律。由根长密度、根表面积密度以及根系直径随土层深度的变化经非线性函数拟合后得出函数式分别为:y=86.65e-9.4x,r=0.68 (p<0.05);y=76.91e-1.94x,r=0.82 (p<0.05);y=106.57e-2165.93x,r=0.84 (p<0.05),三者与土层深度变化均表现为显著相关。当土层深度逐渐增加时,根长密度总体表现为逐渐减小的变化过程这与韩凤鹏[22]、袁雪红[23]等研究结果均相似。且在土层深度为10 cm时,根长密度最大为0.57 cm/cm3,当深度为100 cm时,根长密度最小为0.080 cm/cm3。当土层深度逐渐增加时,根表面积密度为逐渐减小。其中,在土层深度为10 cm时根表面积密度最大为0.82 cm2/cm3,当深度为100 cm时,根表面积密度最小为0.15 cm2/cm3。植物复合根系的根长密度、根表面积密度以及根系直径随土层深度的变化均呈指数函数下降,符合Gerwitz和Page[18-19]提出的指数函数变化模型。 由根长密度、根表面积密度以及根系直径随距主根距离的变化经非线性函数拟合后(图2)得出函数式分别为:y=e3.92+0.17x,r=0.66(p<0.05);y=e3.93+1.03x,r=0.7(p<0.05);y=e3.3+2101.9x,r=0.96(p<0.05),三者随距主根距离的变化均表现为显著相关。在距主根距离逐渐增加时,其根长密度先增加后减小,其中最大根长密度为1.40 cm/cm3,距主根距离为60 cm。在距主根距离逐渐增加时,其根表面积密度先增加后减小,其中最大根表面积密度为0.19 cm2/cm3。由图可知,植物根长密度、根表面积密度以及根系直径与距主根距离的变化经非线性拟合分析发现后,均符合指数函数的变化规律。 图1 小叶杨(单株)-白羊草复合根系形态参数随土层深度变化 图2 小叶杨(单株)-白羊草复合根系形态参数随距主根距离的变化 表1为以小叶杨为基点,以距地面为1 m的垂直范围内的根系形态参数的平均值分布调查表.由表1可以看出,植物复合根系形态参数在垂直分布上,随土层深度的变化趋势为:随着土层深度的增加,根长密度表现为逐渐减少;根表面积密度的变化幅度较大,但总体上仍表现为逐渐减小;根系直径变化趋势较不明显,但仍随土层深度增加其变化值逐渐减小。根长密度在0—60 cm的土层中约占总量的75.49%,其中在0—10 cm的土层深度,根长密度为0.566 cm/cm3;10—20 cm的深度根长密度次之,为0.26 cm/cm3,在100 cm的土层深度根长密度最小,仅为0.083.cm/cm3。根表面积密度在0—60 cm的土层中约占总量的73.92%,且在土层中变化幅度较大,其中最大值为0.081 cm2/cm3,其次为0.054 cm2/cm3,最小值为0.017 cm2/cm3。根系直径在0—30 cm的土层深度中,根系直径较大,在10—20 cm的土层中,根系直径最大,为0.000 5 cm/cm2,其次为20—30 cm的土层,根系直径为0.000 4 cm/cm2,在1 m的土层时有最小值为0.000 1 cm/cm2。 表1 复合根系形态参数垂直分布调查 由图3可知,剪切应力随剪切位移的增加而先增加后迅速下降,最后曲线几乎平行于横轴。在剪切过程中,林草根—土复合体主要受到根—土界面的摩擦力、土壤粘聚力以及根系抗拉力等的共同作用。因此,在剪切起初,由于3种抗剪力同时存在,剪应力—位移斜率较大,随着剪切位移的增加,土壤粘聚力下降很快,但根系抗拉力逐渐增大,剪应力—位移斜率变化逐渐变缓。在根系的抗剪切过程中,根系起抗拉作用的是当剪切应力随剪切位移达到极限值后下降的部分。并且当剪应力—位移曲线几乎与横轴平行时,最后有极值出现,说明该剪切过程中根土复合体中存在粗根[23-24]。 图4中A,B,C三图是小叶杨(单株)-白羊草复合根系的形态参数—根长密度、根表面积密度和根系直径与根—土复合体的残余抗剪强度关系的线性拟合分析。由于黄土区土壤为粘性土,在剪切过程中常会出现较大的峰值,在超过峰值后,抗剪强度不再变,此时稳定的最小抗剪强度则为本试验选取的残余抗剪强度。所选样本的含水量均为3.7%左右,残余抗剪强度指标—残余内摩擦角φ和残余粘聚力C通过库伦公式计算得出,其平均值分别为0.56。和0.23 kPa。 经线性拟合分析,植物根—土复合体根系形态参数—根长密度、根表面积密度与残余抗剪强度函数式分别为:y=1205.7x-18.57,r=0.75(p<0.05);y=12647.1x-352.53,r=0.91(p<0.05),由此可知,植物根系复合体形态参数—根长密度和根表面积密度均随残余抗剪强度的增大而表现为显著的增大。而根系直径离散程度大与残余抗剪强度未发现有线性相关性。当根系直径为0.000 3 cm/cm2时,残余抗剪强度最大值是755 kPa。 图3 小叶杨(单株)-白羊草复合根系剪切过程 图4 小叶杨(单株)-白羊草复合根系形态参数与残余抗剪强度 由图5可知,小叶杨的抗剪强度随土层深度增加而表现为先增大后减小。其中,当土层深度为0.5 m时,小叶杨的抗剪强度达到最大约为320 kPa;在0.9 m的土层深度时,小叶杨的抗剪强度最小,约为90 kPa。白羊草的抗剪强度表现为先迅速下降后下降趋势逐渐变缓,最终趋于零。白羊草为须根系草本植物,根系分布范围为0—50 cm,在0—30 cm的土层深度,白羊草的根系分布最广。在0—20 cm的土层深度时白羊草根系的抗剪强度最大,约为4.1 MPa。林草复合体的抗剪强度为小叶杨和白羊草抗剪强度的累加。通过抗剪强度的累加分析后,林草复合体的抗剪强度随土层深度的增加而表现为逐渐下降,在0—20 cm和50 cm的土层深度时,林草复合体的抗剪强度均取得较大值,其中在0—20 cm时最大,这是由于在这个深度,小叶杨的根系分布较少,主要是白羊草的须根。在50 cm的土层深度时,林草复合体的根系主要是小叶杨的根系,而白羊草的根系无法达到该深度。 图5 小叶杨(单株)-白羊草复合根系根际范围内实测最大抗剪强度 本试验地点为陕北黄土高原安塞,其素土的抗剪强度约为29.5 kPa[25]。经分析发现,小叶杨—白羊草复合体根系的抗剪强度较素土增强了许多。其中,在0—30 cm 的土层深度中,林草复合体的抗剪强度较素土提升了约11倍,在40—60 cm的土层深度中,林草复合体的抗剪强度较素土提升了约8~9倍,在70—100 cm的土层深度中,其抗剪强度约为素土的3倍。 植物根系形态参数是研究护坡植物的重要指标之一,根长密度、根直径、根表面积密度均对选取合适的护坡植物有重要的作用。根长密度反映了根系对土壤的缠绕,伸展的能力;根表面积密度反映了根系于土壤的接触紧实程度;根直径反映了根系粗细对抗拉能力的大小。在选取护坡植物时,我们通常选取乡土适生植物;其次是,根据植物的根系指标进行搭配种植,以求最大化的效益。 本试验中选取的乡土木本植物为小叶杨,其根系主要分布范围为0.5—1 m,乡土草本植物为白羊草,其根系集中分布在0—30 cm的土层深度,这与刘子壮[26]等研究结果一致。通过对小叶杨和白羊草构成的根—土复合体的研究,结果表明植物根系形态参数—根长、根系表面积及根系直径随距主根的距离的增加均表现为指数函数显著下降的变化规律;且根长、根系表面积及根系直径随土层深度的增加同样符合指数函数显著下降的变化规律,这与刘鑫[27]、李建兴[28]等所研究的结果相似。但是指数函数拟合相关性系数较小,这是由于表层分布有较多白羊草根系,从而影响了拟合效果。根—土复合体的根长密度、根表面积密度主要分布在0—60 cm的土层深度中,且二者分别占其总量的75.49%,73.92%,这与刘秀萍[29]所研究结果相似。 植物根系的抗剪强度是植物护坡力学的另一重要指标之一,根系抗剪强度的强弱反应了根系抵抗外力而保持边坡稳定性的能力。本试验区域为黄土高原,其土壤自身的抗剪能力较弱、抗压能力较强,通过小叶杨和白羊草根系构成的根—土复合体,可以使根—土复合体的增强许多[30]。黄土高原土壤多为粘性土,且坡体众多,对于滑坡的稳定性分析,常通过考虑土体的残余抗剪强度[31]。根—土复合体根系形态参数与残余抗剪强度经线性拟合发现,根土复合体根长密度、根表面积密度与残余抗剪强度均表现为线性函数显著上升的变化规律,这与李建兴[32]、王月[24]等研究结果一致。但根直径与残余抗剪强度尚未发现有线性相关性。 在白羊草与小叶杨的根系和土壤形成的根—土复合体中:白羊草的根系较细,且其繁密的根系和较大的根系密度能够抓紧土壤,使白羊草的抗拉力发挥了抗剪力的作用[33]。白羊草的须根与土体紧密缠绕,形成网絮状,使根系复合体对土壤起到“加筋”的作用,提升土体的抗剪强度[32,34]。因此,白羊草对土壤的“加筋”效应能使边坡的稳定性提高2%~10%[35]。小叶杨在中深层土壤中的根系较大,并且在中深层的土壤中植物的根系较粗,抗拉强度较大,主根周围分出许多较细的侧根,能深入到土壤毛孔中,对土壤起到网络作用,从而增强了整体素土的抗剪强度。通过研究林草复合体在根际范围内实测的抗剪强度后发现,在0—30 cm 的土层深度中,林草复合体的抗剪强度较素土提升了约11倍,在40—60 cm的土层深度,较素土提升了8~9倍,在70—100 cm的土层深度中,其抗剪强度约为素土的3倍,这与张超波等[36]研究结果相似。 综上所述,在0—40 cm的土壤中禾本科植物白羊草根系分布较多,木本科植物小叶杨根系分布在50—100 cm的土壤中,两者构成的根土复合体能够在0—1 m的土层深度范围内对土体起到显著的抗剪增强的作用,对于边坡的稳定性提高起到了关键作用,因此小叶杨和白羊草的混配种植是较为理想的护坡配置方式。 (1) 通过对小叶杨以及白羊草的根系分布范围的研究,发现白羊草根系集中分布在0—30 cm的土层深度,小叶杨的根系主要分布范围为0.5—1 m,这表明小叶杨和白羊草的混合根系能够对地下1 m的土壤起到稳固护坡的作用。植物根系形态参数—根长、根系表面积及根系直径随距主根的距离的增加均表现为指数函数显著下降的变化规律;且根长、根系表面积及根系直径随土层深度的增加同样符合指数函数显著下降的变化规律。在0—60 cm的土层深度中,根—土复合体的根长密度、根表面积密度二者分别占其总量的75.49%,73.92%,这表明林草混合根系在0—60 cm的土层深度范围内对土壤的加筋效果最好。 (2) 通过对根—土复合体根系形态参数与残余抗剪强度经线性拟合发现,根土复合体根长密度、根表面积密度与残余抗剪强度均表现为线性函数显著上升的变化规律,但根直径与残余抗剪强度尚未发现有线性相关性。由此可得,小叶杨和白羊草的根系能够显著的提高边坡稳定性。通过研究林草复合体在根际范围内实测的抗剪强度后发现,在0—30 cm 的土层深度中,林草复合体的抗剪强度较素土提升了约11倍,在40—60 cm的土层深度,较素土提升了约8~9倍,在70—100 cm的土层深度中,其抗剪强度约为素土的3倍,这表明小叶杨和白羊草的组合对于边坡的抗剪强度的提升较大,能够显著增强边坡的抗剪能力。1 材料与方法

1.1 试验样地概况

1.2 样品的采集与测定

1.3 数据处理与统计分析

2 结果与分析

2.1 植物根系形态分布

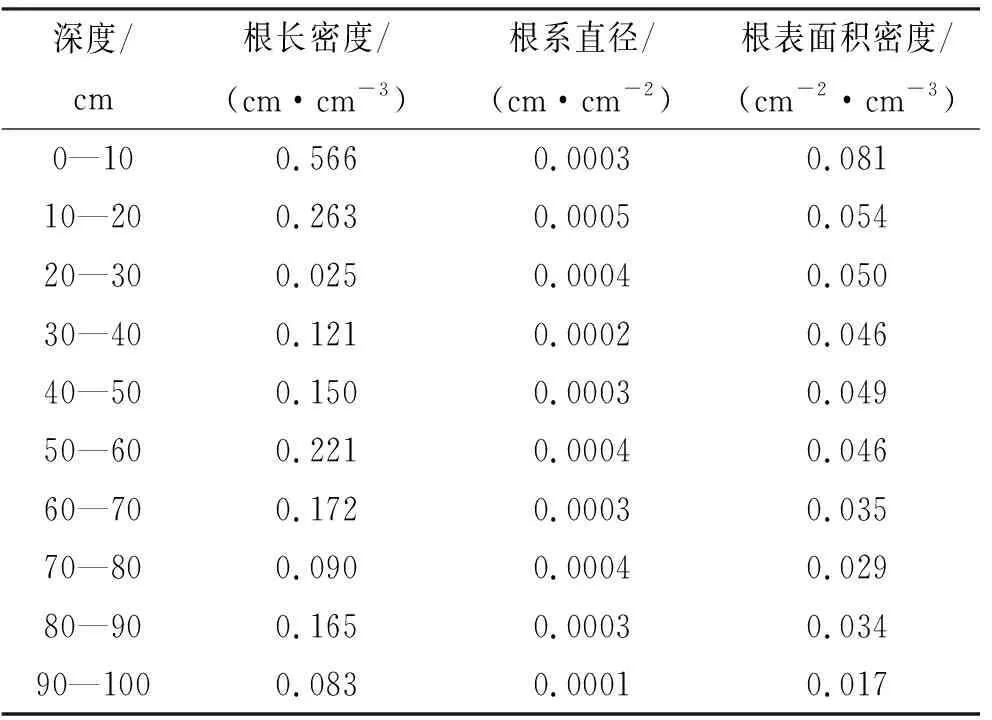

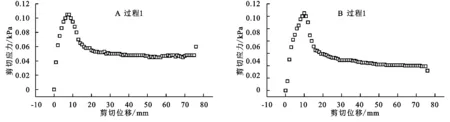

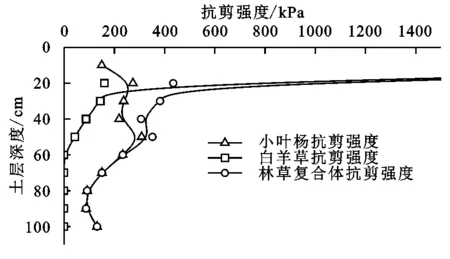

2.2 植物根-土复合体抗剪强度分布

3 讨 论

4 结 论