多年冻土区土壤湿度的动态变化及影响

陈珊珊, 臧淑英, 孙 丽

(哈尔滨师范大学 寒区地理环境监测与空间信息服务黑龙江省重点实验室, 哈尔滨 150025)

多年冻土是地—气热量交换的产物,对气候变化具有高度敏感性[1-3]。自20世纪80年代初以来,大多数地区多年冻土温度已升高[4]。东北多年冻土区气温显著升高[5],且气候具有暖干化趋势[6]。多年冻土是寒区生态系统重要的组成部分[7-8]。多年冻土退化及冰—水相变剧烈,多年冻土水热迁移发生变化,对寒区生态、水热过程等产生深刻影响,使其成为寒区植被生态系统研究的关键问题之一。

活动层(夏季融化,冬季冻结)土壤水文过程是物质和能量在寒区地表各圈层之间迁移转化的重要载体[9]。研究显示多年冻土退化会对水分运移过程产生直接或间接的影响[10-11],导致生态系统发生变化[12]。在东北多年冻土区,围绕多年冻土退化主题的研究,其内容主要涉及积雪、植被等地表因素对冻土水热变化的影响[13-14],冻融作用对多年冻土碳效应的反馈[15-17]。更多关注的是多年冻土退化的水热过程变化所导致的碳循环变化,而对多年冻土退化直接引起的水文变化关注不足。总体而言,当前已有研究集中在东北多年冻土区不同下垫面条件下冻土活动层水热时空规律上,土壤温湿度变化可以印证土壤水热之间的相互关系,土壤湿度是气候系统的关键变量,是植物蒸腾作用和光合作用的限制因子,从而对生态系统产生重要影响。目前从土壤湿度的角度研究东北多年冻土区土壤水分的空间差异性的不多。

多年冻土退化会使土壤水发生剧烈的相变(固态—液态),多年冻土上限下降,作为天然弱透水层的作用被削弱,及活动层厚度加深,水下渗能力增强,使不同土壤深处土壤湿度发生变化。另外,多年冻土退化导致冻土区融区增多,使地下水和地表水之间补给发生变化,造成区域土壤湿度的变化。为认识多年冻土退化对土壤湿度的动态影响,以东北多年冻土区为例,分析多年冻土土壤湿度的时空变化规律、影响因子和对植被生产力和水文的影响,对研究寒区多年冻土退化对水文过程影响及生态系统具有重大意义。

1 研究区概况

东北地区分布着多年冻土和季节冻土两大冻土,东北多年冻土属高纬度多年冻土,是欧亚大陆多年冻土的最南缘,面积为3.9 ×105km2(46°30′—53°30′N,115°52′—135°09′E)。多年冻土厚度从几米到上百米,多年冻土面积连续率由5%~20%增加到60%~75%,多年冻土年平均地温由-1~0℃到-2.5~-1.5℃[18-19]。东北多年冻土区,冬季受西伯利亚高压控制,逆温层分布广泛,逆温层效应向南逐渐变弱。东北多年冻土区是我国森林资源丰富地区(大、小兴安岭林区),有着我国重要的森林和湿地沼泽两大生态系统,且是东北主要河流的发源地(图1)。

图1 东北地区多年和季节冻土分布

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

2.1.1 土壤湿度数据 与传统的土壤湿度监测数据相比,再分析土壤湿度数据具有长时间序列和空间连续性等优点。ERA-Interim是一套比较成熟的再分析资料,在中国区域的数据质量比较高。马思源评估了ERA-Interim土壤湿度数据在中国区域的可靠性,表明该数据集与观测土壤湿度的年际变化有很好的一致性[20]。朱智等也对ERA-Interim土壤湿度数据集在中国区域的适用性进行了评估,两者结论一致,表明它可以模拟出土壤湿度的季节变化状况[21]。

所以本文采用ERA-Interim月平均不同深度土壤湿度数据(http:∥apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-moda/levtype=sfc/),该数据集土壤湿度为体积相对湿度(单位:m3/m3),数据从1979年开始,本文选择了空间分辨率为0.125°×0.125°的7 cm和28 cm的土壤湿度数据,分析东北多年冻土区1979—2017年土壤湿度的时空变化规律。由于冻土区深层土壤长时期处于冻结状态,土壤水分变化不大,但随着气候变暖,冻土区浅层土壤的冻结和融化期发生变化,使得表层土壤湿度发生动态变化,所以本文选取浅层深度为7 cm和28 cm的土壤湿度数据来分析冻土区土壤水分状况。

2.1.2 气象数据 采用英国东安格利亚大学的Climatic Research Unit(CRU)的气象要素数据(气温、降水、蒸发)。本文选择气候变量数据集为CRU-TSv.4.01版,在该(http:∥www.cru.uea.ac.uk/data)网站注册下载了1979—2016年研究区月平均气温数据,并利用Matlab软件计算区域年平均值,用来分析土壤湿度时空变化的原因。

2.2 研究方法

本文采用一元线性回归计算1979—2017年东北多年冻土区土壤湿度的气候倾向率并检验其是否具有显著性。空间上,对土壤湿度倾向率进行克里金插值,分析土壤湿度的空间变化规律,并利用Pearson相关分析法分析土壤湿度变化的原因。

3 结果与分析

3.1 土壤湿度的时间变化

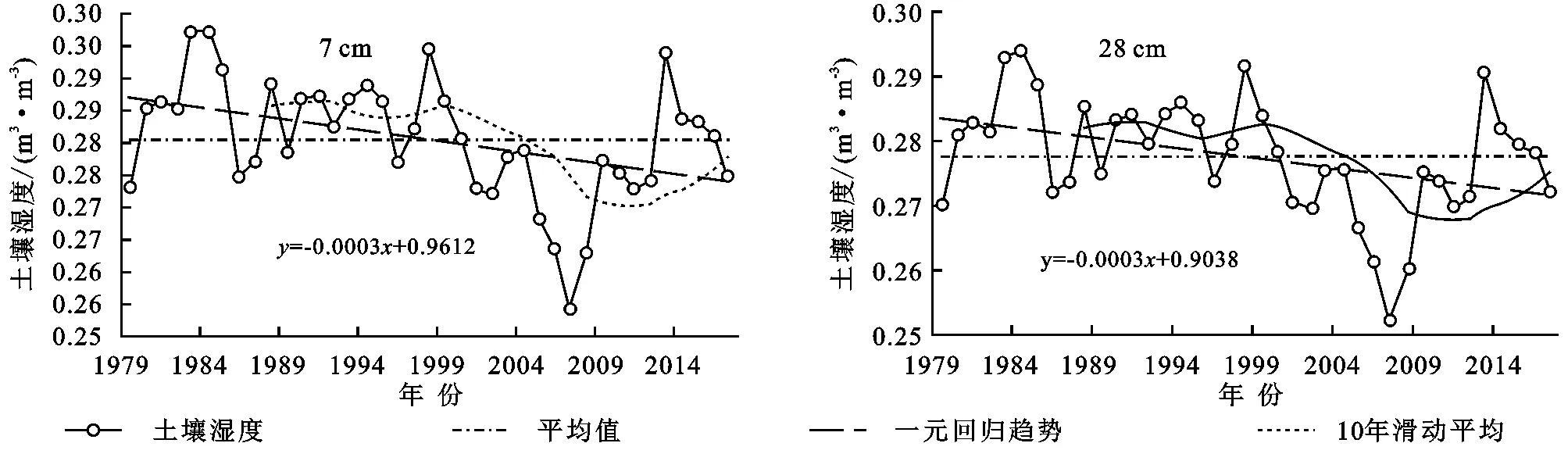

3.1.1 土壤湿度年际变化 通过分析土壤湿度的年际变化,了解土壤湿度1979—2017年总体变化趋势。图2是1979—2017年东北多年冻土区不同深度年平均土壤湿度的年际变化趋势。1979年以来东北多年冻土区7 cm和28 cm土层深度的年平均土壤湿度值分别为0.280 5 m3/m3,0.277 6 m3/m3(图2),不同深度土壤湿度变化倾向率都表现出微弱下降趋势,平均每10 a下降0.000 3 m3/m3。不同年代年土壤湿度变化存在一定差异:20世纪70年代末到20世纪90年代末期,年土壤湿度变化趋势比较平稳,大部分都在平均值附近波动;21世纪初期以来,年土壤湿度呈现出显著下降趋势,说明了东北多年冻土区土壤含水量明显减少。

1979—2017年,东北多年冻土区7 cm和28 cm深度的土壤湿度年际变化趋势大体相同,都呈下降趋势,土壤湿度变化大致可以分为4个阶段:20世纪70年代到80年代为第1阶段,表现为先上升后下降的趋势,且大部分以正距平为主,1984年年土壤湿度达到最大值约为0.30 m3/m3;90年代为第2阶段,表现为微弱上升趋势;21世纪初期到中期以来表现为下降趋势,且大部分以负距平为主;21世纪中期以来为第4阶段,表现为先上升后下降趋势,且2008年以后呈上升趋势显著。即近39 a来表现为“上升—下降—上升—下降—上升—下降”趋势,且土壤湿度在21世纪初期变化最大,说明东北多年冻土区土壤含水量波动大。

图2 1979-2017年东北多年冻土区不同深度年土壤湿度年际变化趋势

3.1.2 土壤湿度季节变化 根据东北多年冻土冻融过程,定性分析了东北多年冻土区土壤湿度季节变化特征。图3显示了每十年东北多年冻土区不同深度土壤湿度的季节变化。在季节变化上,7 cm和28 cm深度的土壤湿度呈现“M”型的季节变化趋势,土壤湿度出现双峰值,分别是4月份和8月份。为便于分析,以冻融时间为划分依据,结合多年冻土土壤湿度变化的明显拐点将东北多年冻土区土壤湿度在年内分布变化过程明显地划分为2个阶段:(1)冻结阶段(10月份到第二年3月末):气温下降,融化土壤开始冻结,冻土层上水位快速降低并达到最小值;(2) 融化阶段(4月份初和10月份初):气温回升,冻结土壤开始融化,冻土层上水位快速上升并达到最大值。

3.1.3 土壤湿度时间变化分析 根据土壤湿度年际变化、月变化和多年冻土活动层冻融期,定性分析了多年冻土区土壤湿度变化过程。(1) 1979—2017年不同深度土壤湿度总体上呈下降趋势。东北地区近五十年来年平均气温显著上升[22-23],气候呈暖干化趋势[8],且近百年来降水显著下降[24]。气温升高,多年冻土退化,蒸发加剧,加上降水减少,使补给减少,导致东北多年冻土土壤湿度呈下降趋势。(2) 峰值:土壤湿度呈现双峰值:4月份、8月份。这与东北地区河流汛期情况相似,一年两汛:春汛、夏汛。东北地区纬度高,冬季积雪深度和覆盖面大,受气温慢慢回升的影响,积雪在3月份左右开始融化,此时地温高于气温,土壤吸收水分,达到饱和状态,形成地表水开始下渗,土壤含水量增大,达到第一个驼峰值;随着气温快速的回升,8月份气温达到最大值,活动层也随之达到一年的最大融化深度,活动层土壤水发生相变(由固体转为液体),且夏季是东北地区的雨季,浅层土壤含水量达到饱和,剩余的水分向下渗并补给两侧,此时,土壤湿度都达到一年的高峰值。(3) 融化阶段:融化期,大片连续多年冻土会出现自上而下的单向融化,岛状多年冻土会出现自上而下和自下而上的双向融化。该阶段活动层冻结土壤开始自上而下融化,表层土壤在这一时期开始融化,加之,浅层土壤受降水补给作用,土壤湿度逐渐上升,并达到最大值。(4) 冻结阶段:冻结时期,大片连续多年冻土出现自上而下和自下而上的双向冻结[19,25],由于土壤冻结作用,表层水分难以下渗,加上冬季降水主要以降雪的形式出现,从而使得土壤浅层土壤湿度低。

图3 1979-2017年东北多年冻土区不同深度年平均土壤湿度季节变化趋势

3.2 土壤湿度空间分布与变化分析

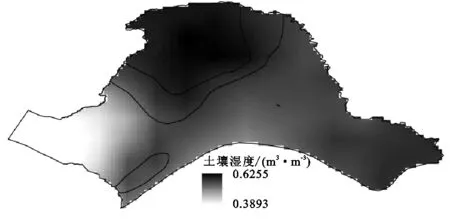

3.2.1 土壤湿度的空间分布 通过分析土壤湿度的空间分布,了解土壤湿度1979—2017年空间分布特征。图4是1979—2017年东北多年冻土区土层深度7 cm和28 cm总年平均土壤湿度的空间分布特点。可以看出,大片连续多年冻土区的土壤最为湿润,较为湿润的是大片—岛状冻土和稀疏—岛状多年冻土的东部地区,稀疏—岛状多年冻土的西部地区土壤干旱。1979—2017年东北多年冻土土壤湿度的空间变化表现为:纬向上,自北向南土壤湿度值越来越低;经向上,自西向东,土壤湿度值越来越高,土壤湿度经向上变化和东北地区由沿海向内陆递减的降水分布规律一致。

图4 1979-2017年东北多年冻土区土壤湿度空间分布

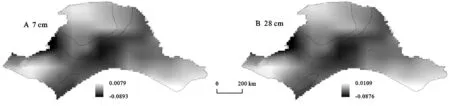

3.2.2 土壤湿度空间变化分析 近39 a来,东北多年冻土区土壤湿度年际变化表现出不同的空间差异(图5),总体上东北多年冻土的中部大部分地区土壤湿度年际变化趋势呈下降趋势,但2个土壤层之间土壤湿度的空间变化差异不大。根据东北多年冻土区年平均土壤湿度变化的空间差异,可将研究区划分为3种类型区域,即(1) 增加区:土壤湿度增加趋势明显地区。总体上,近39 a来,该区主要包括大片连续多年冻土区,稀疏—岛状多年冻土的东南部和西南部,土壤湿度每10 a变化倾向率在0~0.007 9 m3/m3。(2) 轻度减少区:土壤湿度减少趋势缓慢的地区。总体上,该区域主要在大片岛状冻土区,土壤湿度每10 a变化倾向率在-0.023 9~0 m3/m3。(3) 明显减少区:土壤湿度减少趋势明显区域。总体上该区域主要是稀疏—岛状多年冻土的中部地区,土壤湿度每10 a变化倾向率在-0.089 3~-0.023 9 m3/m3。

7 cm和28 cm深度土壤湿度的空间变化差异表现为:在大片多年冻土内,土壤湿度的上升趋势随着土层深度的增加而加强,另外表层土壤湿度上升趋势较深层土壤湿度上升趋势弱一些。土壤冻融过程的变化,融化期延长,冻结期缩短,多年冻土上层隔水作用的减弱,使得下渗作用加强,从而使深层的土壤层土壤湿度上升;加之表层土壤受气温和蒸发作用比深层土壤作用强,从而使得表层土壤湿度上升趋势比深层土壤湿度上升趋势小些。

不同类型冻土的土壤湿度变化具有差异性:稀疏岛状多年冻土土壤湿度呈显著下降趋势,大片连续多年冻土土壤湿度呈增加态势,而大片—岛状多年冻土土壤湿度变化介于上述两者之间。这种差异的出现可能是由于多年冻土的退化,首先,纬度相对较低的稀疏岛状多年冻土开始退化,其退化速率比大片连续多年冻土速率快,且稀疏岛状多年冻土含冰量少于其他两种类型的多年冻土。另外,土壤湿度增长速率小于减少速率,由于土壤温度和地温对气温的反映具有相对滞后性,而气温升高会增强蒸发效应,多年冻土区土壤湿度的这种变化对多年冻土区水文过程、植被系统产生重要影响。

图5 1979-2017年东北多年冻土区年土壤湿度倾向率的空间变化

3.3 土壤湿度变化的相关分析

由于土壤水分主要来源于大气降水和积雪融水,所以选取降水、蒸发和气温作为研究土壤湿度变化的因子。采用SPSS 19.0软件中的Pearson相关分析,对降水、蒸发、气温与对应的不同深度处的土壤湿度分别做相关分析。

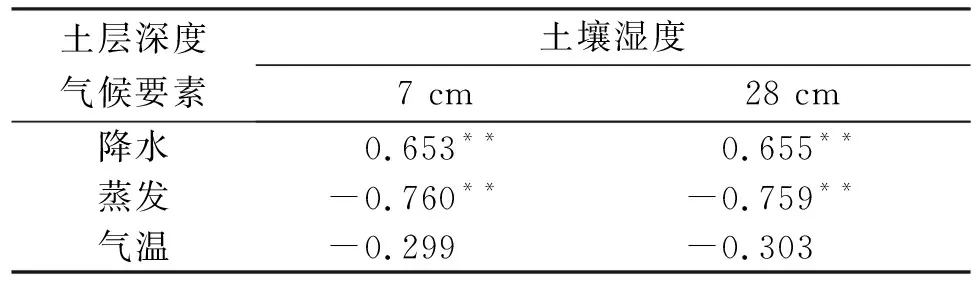

土壤湿度与气候要素Pearson相关分析结果(表2)显示:不同深度的土壤湿度与降水呈现极显著正相关,与蒸发呈现极显著负相关,与气温没有显著相关性,印证了多年冻土区土壤水热之间的相互关系。土壤湿度与气温没有相关关系,可能是由于东北多年冻土区气温日较差大,年平均气温表示的是一种平均状态,抹去了极端气温的消息信号。从图6可知东北多年冻土区气温和蒸发量呈上升趋势。气温升高造成活动层融化深度加深[25-26]。季节融化深度加深会使土壤水下渗能力增强,使得表层土壤水分流向深处;此外,气温升高蒸发加强,进一步加剧表层土壤水分的流失,使得表层土壤湿度下降。另外,东北多年冻土区每10 a降水呈下降趋势(0.069 5 m3/m3),这意味着降水对土壤水分的补给在减少,进一步促使土壤湿度下降,所以蒸散发和降水是导致东北多年冻土区土壤湿度减少的主要原因。但在蒸发加强和降水减少的双重作用下,该区土壤湿度每10 a下降速率并不大(0.000 3 m3/m3),可能是由于多年冻土退化(冰—水相变),弱化了降水和蒸发对该区土壤湿度的影响。随着多年冻土退化加剧甚至消失,在降水减少的情况下,该区未来土壤湿度会继续下降。土壤“旱化”可能会导致东北植被生态系统发生变化。

3.4 土壤湿度变化带来的影响

土壤水分是植物水分主要来源及重要的补给源。地表的水热状况对植被生态系统具有重要影响。研究表明降水是影响东北多年冻土区植被NDVI的主要控制因子[27]。气温升高加速蒸散发过程,潜在的加剧土壤水分流失,且降水量减少,意味着土壤对植物水分的补给减少,会导致植被类型发生变化。随着多年冻土退化的加剧,土壤水流失严重化,蒸发加强,土壤水分可能限制植被的生长。在气温升高,降水和土壤湿度减少的情况下,降水和土壤湿度会成为影响东北多年冻土区植被生长的主要因子,导致东北多年冻土区植被生物量、生态类型、物种组成等发生变化。

表2 土壤湿度与气候要素相关分析

注:*表示在0.05水平上显著相关,**表示在0.01水平上显著。

图6 1979-2017年东北多年冻土区年平均气温、降水和蒸发变化趋势

土壤水分的减少不仅对植被生产力有影响,还会导致湿地资源减少。多年冻土退化其作为弱透水层的作用被削弱,导致湿地土壤水分通过径流的形式不断的减少,造成湿地资源的萎缩。东北多年冻土区已经出现湿地向草地转化、湿地灌丛化等现象[12]。多年冻土区土壤水分变化会带来生态系统的变化。

4 结 论

(1) 1979—2017年,东北多年冻土区不同深度土壤湿度总体呈下降趋势,该区降水也表现出相同的变化趋势,近39 a表现为“上升—下降—上升—下降—上升—下降”趋势。土壤湿度季节变化特征为:根据冻土冻融期将其分为冻结阶段和融化阶段,7 cm和28 cm的深度土壤湿度,在季节上呈现“M”型的季节变化趋势,土壤湿度出现双峰值,分别出现在融化早期的是4月份和融化后期的8月份;气温回升和积雪融化是土壤湿度4月份达到峰值主要的原因,而8月份峰值的出现主要受气温和降水的影响。

(2) 近39 a来,东北多年冻土区7 cm和28 cm深度土壤湿度年际变化表现出不同的空间差异性,总体上稀疏—岛状多年冻土的中部地区土壤湿度年际变化趋势呈下降趋势。

(3) 7 cm和28 c m深度处土壤湿度与蒸发呈极显著负相关关系;与气温没有显著相关性;而与降水呈极显著正相关关系。蒸散发和降水是导致东北多年冻土区土壤湿度减少的主要原因。

(4) 土壤水分是影响植被生长的主要因子,长期来看,东北多年冻土退化,会减少冻土退化区的土壤水分,植物生长所需的水分受到限制,阻碍植被生长。未来,土壤水分可能成为控制东北多年冻土区植被生长的主要因子,气候变暖背景下,降水持续减少,东北多年冻土区的植被生态系统将发生变化,湿地资源也会减少。