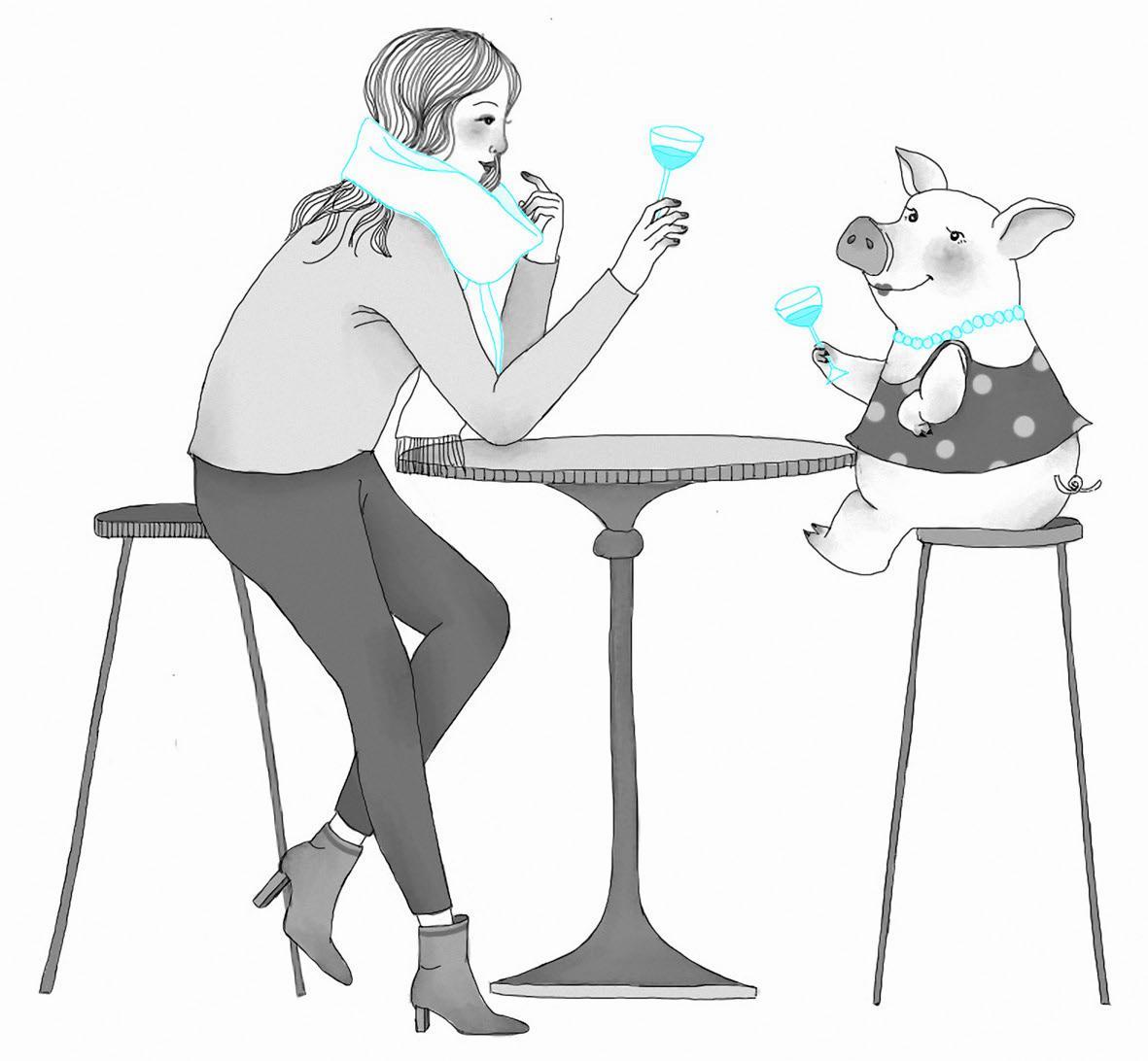

和母猪对话

二十二岛主

很多年前,我还是个流着鼻涕的小屁孩,调皮得不行,学校放暑假去乡下亲戚家玩,亲戚家里种土豆种地瓜养鸡养鸭,这对于一个从小生长在城市里的孩子来说,充满了陌生与新鲜感。于是我往土豆上面撒尿,把地瓜扔到厕所里,天天撵鸡赶鸭,一刻不得闲。

但这些已经不能满足我那快要翻天覆地的热情了,我最爱的一项娱乐活动还是捅猪。

是的,你没看错,捅猪,我从庄稼地里找来了长长的苞米秆,去捅亲戚家养的那头老母猪。

我其实之前见过猪,但这头毕竟是上了岁数的老母猪,身躯格外庞大,起身已经有点困难了,得在地上使半天劲才能撑起身子,所以大多数时间它都趴在角落里,头朝上嘴微张呼呼地睡着,耳朵偶尔扑扇一下,为了驱赶打扰到它睡觉的苍蝇蚊子虱子蜜蜂飞蛾。唯一能够唤醒它的,可能也就是吃饭时间了。整体来看,它懒懒散散,毫无精神。

它过得这么舒服,那我的工作就是让它不舒服喽。

于是就像刚才说的,我把苞米秆从猪圈的栅栏里伸进去,捅捅捅。

母猪轰隆一下站起来,别问我为啥是轰隆一声,拿苞米秆戳你你也得飞快站起来,毕竟又疼又痒。它站起来溜达一圈,走到槽边舔上两口,以为是开饭了,其实并没有,然后就有点失望地继续回去趴着了。等它刚躺下,再捅捅捅。轰隆!又起来了。

就这样反反复复折腾个三四次,它也没有力气了,再捅它也不起来了,只是可能扇扇耳朵,继续睡了,这时候我也觉得索然无味,方才罢休。

从那时候起捅猪就成了我每天的日常工作之一,一天三次,早中晚,绝不迟到,现在想想,只怕那时它的心里是崩溃的。

这样持续了差不多十天,我的假期也快过去一半了,前一阵子闹得太疯,后半段也没什么精神,所以收敛了很多,我也不再折磨它,而是坐在离猪圈不远的地方,静静地发呆。

那时候亲戚每天都忙着自己的事,也没有人和我说话,其他孩子也都不愿意和我这个城里孩子玩,我突然发现,其实能陪我玩的只有这头老母猪了。

我开始和它说话,一开始就是随便说,但说得多了我发现,它似乎能听懂人的话,我每当说到一些需要附和的地方的时候,它都会身子动一下,或者哼一声,又或者扑扇耳朵来证明它是听着的。这当然是我那时候的美好幻想,但也许它真的能听懂呢?

我像发现了新大陆一样,每天都来找它说话,说自己喜欢的班上的女生,说自己上次作弊差点被抓到的惊险。它是一个很好的倾听者,有时候听到兴奋处,甚至会直接站起来,在猪圈里面溜达一圈,我兴奋无比,毕竟像我这样的城市孩子,从小哪有什么真正的朋友呢?更何况是一个动物朋友?

它成了我的朋友。

我不再折磨它,给它喂食也好好地喂,没事的时候就过去看它,甚至曾经把手伸到猪圈里摸摸它,虽然它很脏很臭,但我一点不嫌弃,仿佛这就是我最好的宠物。那段时间真的很开心。

当然美好的时光总是短暂的,不久之后我就要回家准备开学了。临行前,我和母猪依依惜别,我很清楚地记得那天,真的是很清楚,它站起来在猪圈边看着我,因为那天我很诧异,没想到它会没事就站起来这么长时间,所以还半哭半笑地问了它一句:“你是来送我的吗?”

可能真的是吧。

回家之后,我开始上学,可以见到班上喜欢的女生,继续偷着作弊,没考好被爸爸打,天天都能看到最爱的动画片,但心里总是空落落的,却又说不上来,我总会想起母猪,不知道它怎么样了,吃得好不好,睡得好不好,但我相信等到下个假期的时候,我还可以去亲戚家玩,去看它,这成了我最大的一个念想。不过我不跟别人说,因为这是我们俩的秘密,我们是最好的朋友。

寒假到了,也过年了,过完年之后我就可以去看它了,开心又激动。乡下的亲戚为我们家送来很多好吃的,当然少不了肉。

吃饭的时候爸爸问我:“这肉味道不错啊,爱吃吧?”我点头:“当然爱吃啊。”爸爸笑着转头问妈妈:“儿子爱吃就行,他们今年是把那头老母猪给宰了是吧?”妈妈点头:“对,然后再养新的猪崽子。”

我顿时号啕大哭,把筷子狠狠扔开,那种感觉不是听到一头猪死了,而是听到一个最好的朋友死了。

之后的几天我生了一场大病,很少吃东西,晚上总是做噩梦,父母急得团团转,生怕我是落下病中了邪,我那几天也确实很难熬,很多事情记不太清,但我记得一件事,那就是我有些清醒后,说的第一话是:爸爸妈妈,我想去乡下一趟。

我去了。

还是在那里,同一个地点,同样的我,只不过天气变了,从炎炎酷暑变成了皑皑白雪,而它也不见了,猪圈里面是几头略微成长起来的小猪,在那里优哉游哉地溜达着,看到我,充满了陌生,我一走近,就有些害怕地往角落里瑟缩着。

我站在那里,眼角湿润了,天上下起了雪,配合着我哈出的气,结成了一块块小冰晶落在地上。我突然想到它改变了我的生活,我是否也改變了它的生活呢?也许是吧,但这些都不重要了,我童年时期最好的一个朋友就这么去了,我很想它。