“兰亭三绝”与《兰亭图》

肖伊绯

如今,绍兴兰亭的三块碑“兰亭碑”“父子碑”“祖孙碑”,被称作“兰亭三绝”。这三座碑,各具艺术价值与历史价值,兰亭碑(康熙御笔“兰亭”二字)、鹅池碑(鹅字为王羲之写,池字为其子王献之所写,俗称“父子碑”)与康熙乾隆御碑(康熙御笔临《兰亭序》在正面,乾隆御笔题诗在背面,俗称“祖孙碑”),均为游人必得观瞻的名胜。

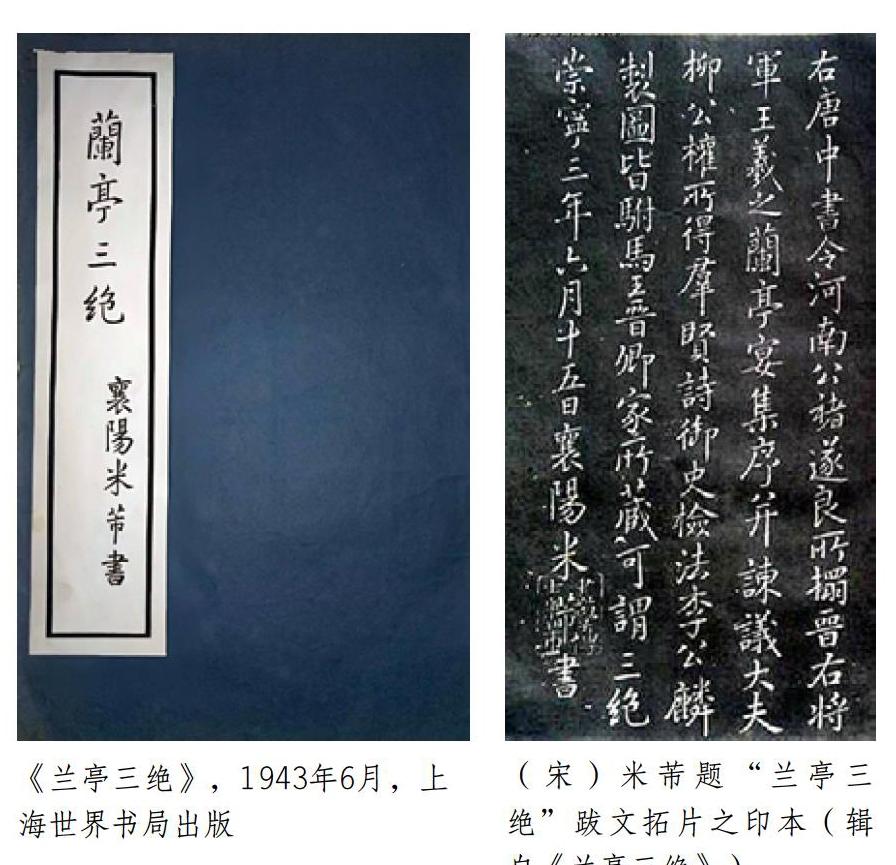

殊不知,早在70多年前,1943年6月,上海世界书局曾出版过一本名为《兰亭三绝》的书,乃是一部珂罗版影印的拓片集。只不过,书中所披露的“兰亭三绝”,并不是如今所认定的“兰亭三绝”。且看书前序言怎么说:

兰亭三绝序

陆高谊

夫王字为世所重,已千有余年,而历代宗匠所奉为圭臬者,惟禊帖一种而已。右军自谓,书时若有神助,其后虽一书再书,皆叹不如以前之遒媚劲健,其珍爱宝重,固不待后人始也。顾自真迹从葬昭陵后,摹榻风靡,真赝杂陈,时贤苦之。然相传定武真本,为唐文皇命工于翰墨者,由真迹双钩摹临而刻成,故最为逼真。其后薛绍彭为易真本,另置石刻,此即所谓肥瘦二本,其佳处亦可乱真。惟自是而后,真本遂损“湍”“流”“带”“右”“天”五字,虽可资以识别,要亦至为可惜。

四明孝友堂张氏,世代簪缨,家藏祖遗明益王精刻定武肥瘦本三,褚河南本一,唐模赐本一,及李龙眠画《曲水流觞图》,柳诚悬集兰亭群贤诗,并唐宋元明历代名家题跋考证多种,其中尤以赵松雪十八跋,为世所罕见。因书画诗三者汇为一编,故颜之曰“兰亭三绝”,顾名思义,用意甚善。

自来兰亭刊印至多,然皆以临摹为主,从未有如此编之兼收并蓄,内容丰富者,故即称之曰“兰亭大成”,亦无不可。且其中真本五字未损,当系古本,而其他诸本,亦复唯妙唯肖,大有可观,自宜张氏世世永宝,爱不忍释也。今张氏慨然付印,以供同好,倘亦所谓独乐乐,不若与众乐乐乎!世之爱好兰亭者,手此一编,不仅足供欣赏、临摹,于其显晦离合,亦可得其崖略,不劳旁求矣。是为序。

为《兰亭三绝》作序者陆高谊(1899—1984),乃浙江绍兴人,1934年到1945年任世界书局总经理。陆序简明扼要的解释了书名“兰亭三绝”的由来,并郑重向广大书法爱好者、读者推荐。原来,这里的“兰亭三绝”,乃是指由四明孝友堂张氏珍藏的一部拓片集。这部拓片集之所以被命名为“兰亭三绝”,乃是因其中有年代最古、保存最好的《兰亭序》拓本,还有传为宋代著名画家李龙眠所绘《曲水流觞图》之拓片,以及柳公权书《兰亭群贤诗》并唐宋元明历代名家题跋考证手迹的拓片多种,可谓诗书画“三绝”,故题为“兰亭三绝”。须知,“兰亭三绝”之誉,并非原藏者或陆高谊等所评定,实乃宋代著名书法家米芾评定,并有题跋附后,足见此集渊源流长,历代传承有序。

这一部拓片集,将关涉《兰亭序》的早期拓本及历代诗书画汇为一编,且有相当数量的来源可信的唐宋元明历代名家手迹,自然颇可珍视。然而,陆高谊的序文虽简明扼要道出“兰亭三绝”之特点,并没有十分清楚的交待此集究竟源自何处。所谓“四明孝友堂张氏”“家藏祖遗明益王精刻”云云,究竟透露了怎样的历史信息,要想精确察知,还得搜寻与查阅相关历史文献才行。

笔者偶然在日本东京国立博物馆所藏《内府刻兰亭图》拓片长卷中,发现了《兰亭三绝》拓片集的渊源所自。所谓《内府刻兰亭图》,乃清代乾隆年间宫廷内府刻石并拓制的一幅拓片长卷,而这幅图卷是据明代石刻翻刻而来,据以翻刻的明代“母本”内容与《兰亭三绝》拓片集的内容基本一致。据此,可以判定,《兰亭三绝》拓片集确为明代刻石,乃明末或清初所拓,拓片时间至少要早于清代乾隆年。

《内府刻兰亭图》中,关于翻刻明代石刻始末,有一道乾隆圣旨引首,文曰:

乾隆四十五年十一月十八日,奉旨从前内府摹刻兰亭八柱帖,流传名迹,颁示臣工,久为艺苑楷模。兹复得端石摹刻兰亭及图书画诗跋各种,命内廷翰林等详校,并将内府旧搨本逐一比对,则此搨系明永乐时周王有燉所摹。至神宗时,益王翊鈏及其子常迁又行补刻者,但历年久远,石刻缺略不全,著内廷翰林等详查内府所藏旧搨兰亭图跋,交御书处补行摹刻,以臻完善。其图画著贾全摹补刻成后,仍将流传原委并缺略摹补缘由详晰题识,附刻于后,以昭嘉惠艺林至意。钦此。

据这道圣旨内容可知,清代乾隆四十五年(1780),内府发现了一批明代“端石摹刻兰亭及图书画诗跋各种”,并证实其为“明永乐时周王有燉所摹”,后至明神宗时由益王补刻上石。乾隆帝将这批明代刻石“交御书处补行摹刻,以臻完善”。顯然,《内府刻兰亭图》正是由乾隆帝命内府对这批明代石刻翻刻与摹补之后形成的作品。

《内府刻兰亭图》中,在引首刻乾隆圣旨之后,还有“流传原委并缺略摹补缘由详晰题识,附刻于后”,这有助于后世读者了解这批明代石刻的历史。尤为特别的是,乾隆帝以题诗加注的方式,来概述这段历史,读来别有兴味。在此,将这段石刻内容转录如下:

兰亭八柱已精镌,(已亥岁以内府所藏虞世南、褚遂良、冯承素摹兰亭叙,柳公权书兰亭诗,董其昌旧柳本及戏鸿堂原刻柳本,余所临柳本,并命于敏中补成旧刻。柳本漫漶之全字本,犂为八卷,刻石题曰:兰亭八柱帖)

继得明摹惜弗全。(庚子岁,复得明时摹刻兰亭叙及图画诗跋端石十四叚,因出秘府旧藏明搨本,命内廷翰林详悉校勘,则是帖本明永乐十五年周王有燉所刻,而益王翊鈏于神宗二十年重镌,其子常迁又于神宗四十五年补刻之本也。原刻定武兰亭三,禇遂良摹本一,唐摹赐本一,又李公麟流觞图,柳公权书,孙绰兰亭后序,米芾跋,有燉书,诸家兰亭考证并跋,又赵孟頫十八跋,朱之蕃跋,明太祖流觞图记,今石本定武兰亭逸其一,流觞图逸三分之一,兰亭考证逸后一叚,其赵孟頫、朱之蕃跋及洪武流觞图记皆全逸焉)

证以旧存合分寸,(原石存十四叚,今以益王原刻搨本,度量尺寸,其逸去不全者,补行摹刻原石背面,以成全璧)

补之新绘幻云烟。(原刻流觞图既缺逸不全存者,亦多刓剥,因命画院供奉贾全临仿补刻,俾臻完善)

感兴有若昔今视,

一再无非翰墨缘。

不必砌廊祗弆匣,(昨岁得快雪堂帖石版,筑堂为廊,分嵌左右,其旧有补刻木板三段,仍令钩摹上石,而以木版匣弆堂中。今此帖石版长短不一,难以砌廊,亦仿快雪堂木版,例匣弆快雪堂)

例依快雪永其年。

乾隆辛丑孟冬御笔

上述这首乾隆“御制诗”,清宫诗录中有载,题为《补刻明代端石兰亭图帖诗以志事》,作于乾隆四十六年辛丑(1781)。据此诗及诗注,可明确获知,《兰亭三绝》拓片集所源自的明代石刻至乾隆内府发现时,究竟还有哪此内容;至乾隆内府补刻时,又增加了哪些内容。据此再将《兰亭三绝》与《内府刻兰亭图》两相比勘,可谓一目了然。

此外,从“不必砌廊祗弆匣,例依快雪永其年”的詩句可知,乾隆帝对《兰亭三绝》明代原刻非常珍爱,翻刻之后即将原件入藏快雪堂,供其观摩欣赏。另一方面,据乾隆圣旨、御制诗及现存《内府刻兰亭图》的内容综合考量,可知至乾隆内府发现《兰亭三绝》明代原刻时,原件内容已佚失了不少。或许,乾隆帝所看到的明代原刻,还不如“四明孝友堂张氏”的家藏拓片集完整。

或正因如此,乾隆帝虽对《兰亭三绝》明代原刻珍爱有加,但秉其旨意的清宫内府对原刻缺佚的内容进行摹补的部分,却着实是“有违原作”,有些地方甚至是“画蛇添足”了。不难发现,《兰亭三绝》拓片集中所显示的明代原刻内容,与《内府刻兰亭图》中的内容有较大差异。仅就李龙眠所绘《曲水流觞图》中的人物面貌而言,清代摹补的人物面貌虽工整富丽,但却显得呆板而千篇一律,明代原刻的人物面貌虽略显粗朴,但却鲜活生动而无面目雷同之感。至于历代诗文跋评之类,要么摹补的内容未见于原刻,要么原刻的内容又未见摹补,又或二者虽皆有同一篇文本,文本内容上却有相当大的差异。诸此种种现象,似乎是在透露一个奇特的事实,即乾隆帝虽坐拥天下宝藏,却真可能没有见到过较为完整的《兰亭三绝》明代原刻或原拓,内府才会靠揣测与臆想去“摹补”乃至重刻。然而,事实果真如此吗?

据考,故宫博物院现藏有四种《兰亭图》拓本,其中就有明代周(宪)王朱有燉于永乐年间原刻《兰亭图》拓本一种、益(宣)王朱翊鈏、益(敬)王朱常迁于万历年间先后重刻《兰亭图》拓本两种,以及清代乾隆内府刻《兰亭图》拓本一种。受此启发,笔者后来再次检索日本东京国立博物馆馆藏,发现馆中亦藏有《兰亭图》明刻明拓本一种,实为益(宣)王重刻本。

这些迹象或可表明,《兰亭图》明刻明拓即便珍稀少见,但也绝不是天壤间一纸难求的“孤本”,更不可能是帝王也无法求觅的“秘宝”。试想,清代乾隆年间,距周(宪)王朱有燉于明永乐十五年(1417)初刻《兰亭图》之时不过三百余年,距益(宣)王翊鈏于万历二十年(1592)重刻《兰亭图》之时更是两百年不到,宫廷内府行举国之力,欲求此图明刻明拓一二,应当不属难事。故宫博物院所藏明刻明拓《兰亭图》三种,应当皆是出自清代内府旧藏,说明乾隆帝是《兰亭图》原拓的拥有者。试想,这样的“眼缘”与“眼福”,一生鉴藏无数书画珍宝的“十全老人”乾隆帝,怎会错过?

那么,如果乾隆帝看到过这三种明代原拓本,何不择善而从、精益求精,“摹补”得更为精湛逼真一些呢?从乾隆帝在《内府刻兰亭图》中的题诗可知,他本人可能确实没见到过明代周(宪)王朱有燉于永乐十五年(1417)的原刻拓本,以及益(宣)王朱翊鈏于万历二十年(1592)重刻的《兰亭图》拓本,只见到过益(敬)王朱常迁于万历四十五年(1616)重刻的《兰亭图》拓本一种。所以,乾隆帝诗中才慨叹道,“继得明摹惜弗全”,且在这一诗句之后,明确的附注称其所见之本为“常迁又于神宗四十五年补刻之本也”。

如此看来,故宫博物院现藏三种《兰亭图》明刻明拓本,其中有两种年代较早者,乾隆帝可能确未得见,至少在《内府刻兰亭图》完工之前未曾得见。也即是说,这两种年代较早的《兰亭图》明刻明拓本,被收入清宫内府的时间,应当在御题《补刻明代端石兰亭图帖诗以志事》的时间之后了,也即乾隆四十六年辛丑(1781)之后了。当然,在此之后即或发现《内府刻兰亭图》与《兰亭图》原刻有较大差异,晚年的乾隆帝或者乾隆帝的子孙们,恐怕也再无雅兴与执着,去再次重刻一幅与原刻更为接近的《兰亭图》了罢。无论如何,个中缘由,都真真耐人寻味。

弦外之音:《兰亭图》在明代已成“模板”

据查,哈佛燕京图书馆藏有一部明末刻本《镌古今名笔便学临池真迹》,是书一部三册,第三册辑有旧榻兰亭真迹(附兰亭图)。经书影比对,与《兰亭三绝》书中所辑《曲水流觞图》之拓片,以及日本东京国立博物馆所藏《兰亭图》明刻明拓本一种【益(宣)王重刻本】,在构图模式上十分接近。

这样的情况表明,“明永乐时周王有燉所摹”,后至明神宗时由益宪王补刻上石的那一批明代“端石摹刻兰亭及图书画诗跋各种”,有明一代确曾流传于世,甚至一度非常流行,各种翻刻(刻印成书亦属翻刻)可能相当频繁,至明末时仍未绝于世。简言之,在明代中后期,《兰亭图》原刻原拓本极可能已经走出藩王府的高堂深院,以翻刻流行、化身千万的方式,走向寻常百姓家了。

值得注意的是,《兰亭三宝》一书中,那幅传为宋代著名画家李龙眠所绘《曲水流觞图》,在《镌古今名笔便学临池真迹》一书中只是简单的称之为《兰亭图》,此外并无任何文字说明介绍。仔细观察版刻画面,不难发现,《兰亭图》卷首右上端,镌有小楷“文征明写”字样。这或许是在说明,此图要么是文氏仿摹李龙眠之作,乃当世名家仿摹前朝名家之作;要么即是文氏本人的创作,只不过后世伪托李龙眠而已。

不过,除了上述两种揣测之外,还有一种可能性,即传世所谓李龙眠所绘《曲水流觞图》虽可能是伪托之说,但以此图为基本图式的“粉本”曾经相当流行,明清以来仿摹者众,这些仿摹者为自抬身价,又将仿摹者之名再次伪托为文征明等当世名家。换句话说,即便如明末刻本《镌古今名笔便学临池真迹》中所印《兰亭图》,虽有明确的“文征明写”之署名,也不能尽信,也有可能是伪托。

不难揣测,这样的伪托之伪托,这样的“连环”伪托,从事实上已然将所谓李龙眠的“粉本”与文征明的“摹本”等同了——明清两代,世人无从证实也并不关心“粉本”与“摹本”的真实性。勿宁说,人们更认同、更推崇的只是这样一种图像模式与构图方式——王羲之居于溪流上游的水阁之中,兰亭雅集的各名士则沿溪罗列并坐;以溪流为画面中轴,溪流两岸所坐名士基本呈对称状列置,溪流最终汇于上游之水阁。

无独有偶,笔者又发现北京故宫博物院所藏,传为明代文征明、沈时、许光祚所绘《兰亭图》三种,以及近年在国内拍卖会上出现过多幅款署“文征明”或“唐寅”的《兰亭图》,这些画作均无一例外的采用了溪流中轴、两岸对坐与王羲之居于水阁的图式。此外,美国大都会艺术博物馆所藏,传为明代钱榖所绘《兰亭修禊图》,图卷上钤有清乾隆、嘉庆、宣统三代玺印,应为《石渠宝笈》中所载录之名品。不过,此图卷除了景物参差错落感更丰富多变之外,整体图式仍是沿袭所谓李龙眠的“粉本”而来,与前述诸图图式并无本质上的差异。

总而言之,《兰亭图》自周宪王朱有燉于明永乐十五年(1417)初刻以来,经两百余年翻刻流传,至明末清初时,其图像模式已成为“流行模板”。原刻原拓本、重刻重拓本与手绘图卷、翻刻图书,将这一“流行模板”不断传播与复制,形成了某种“经典图式”,后世再为这一图式伪托各种名目,以增其价。清代乾隆年间所谓《内府刻兰亭图》,只不过是这一图式流行过程中的再一次官方确认罢了。