岩羊和马鹿对人与机动车反应的差异分析

黄师梅 滕丽微,2 张致荣 苏 云 王晓勤 刘振生,2

(1.东北林业大学野生动物与自然保护地学院,哈尔滨,150040;2.国家林业和草原局野生动物保护学重点实验室,哈尔滨,150040;3.内蒙古贺兰山国家级自然保护区管理局,巴彦浩特,750306)

在整个生态系统中,野生动物常常扮演着捕食和被捕食的角色,它们之间的种间关系无疑是行为生态学研究的重点内容,被捕食者的行为和种群动态变化也深受捕食者影响。由于全球人口增长,经济水平提高,人类与野生动物争夺生存空间的事实不可避免,人类对野生动物的关注度也逐渐上升,在这种情况下,人为干扰作为一种较新的干扰模式逐渐形成,从而触发野生动物的反捕食机制[1],其中警戒行为和逃跑行为是反捕食行为的两种主要反应行为。有研究表明,人为干扰会对野生动物种间关系、个体适合度、群落结构和繁殖成功率等产生中长期的影响[2]。因此,研究人为干扰下野生动物反捕食机制对行为的影响不仅于野生动物保护和管理有益,还为野生动物在不同捕食环境中的行为适应机制提供依据。

岩羊(Pseudoisnayaur)是一种典型的高山偶蹄类动物,为国家Ⅱ级重点保护野生动物,在中国主要分布在新疆、西藏、青海、内蒙古、甘肃和宁夏等地区,其中位于宁夏和内蒙古的贺兰山国家级自然保护区是其一个重要分布区[3-5]。马鹿(Cervuselaphus)是国家Ⅱ级保护野生动物,是一种大型偶蹄类鹿科(Cervidae)动物,近年来其数量总体呈上升趋势,IUCN将其列为需予关注(LC:least concern)物种。1988年,贺兰山国家级自然保护区成立,成立后盗猎、开矿、放牧等人为干扰行为均被禁止,雪豹(Unciauncia)、狼(Canislupus)等天敌也在保护区成立后逐渐消失[3]。因此,目前贺兰山主要的人为干扰来自人和车辆。

在人为干扰下野生动物会表现出3种反应行为,分别是无反应行为、警戒反应行为和逃跑反应行为。这3种反应行为的干扰强度依次递增,因此,这3种反应也是判断干扰源刺激强度的重要衡量指标[6]。本文通过建立多元逻辑斯蒂回归模型分析了不同生态因子如何影响岩羊、马鹿在3种反应行为中的选择,以及哪些生态因子在3种反应行为中影响最大等问题。

1 研究地区概况

研究区域位于贺兰山西坡(38°10′—39°08′N,105°40′—105°58′E)内蒙古贺兰山国家级自然保护区内,保护区从南到北88 km,面积为661.7 km2,平均海拔2 000—3 000 m,地处我国温带草原与荒漠过渡地带,动植物资源丰富,沟谷极发达。保护区气候分布规律,呈垂直状,与山顶的气候差异大。

2 研究方法

2.1 野外调查

2017年11—12月,在研究区域内共设置33条样线,总长度为166 km。根据保护区地形,按沟设置样线,从南到北均匀分布,以减少样线设置不均带来的误差,样线从沟口直到山脊以实现该地区所有生境类型的全覆盖,且样线之间的距离大于2 km。野外观察时间为8:00—12:00,15:00—17:00。在观察过程中,观察者按约1.5—2.5 km/h 的速度行走,在这期间干扰源是观察者;若样线刚好设置在公路段,则驾驶车辆观察,干扰源为车辆。在观察中用8×32倍Kowa双筒望远镜观察当干扰源靠近被干扰者时样线两侧岩羊和马鹿的反应。岩羊、马鹿均是集群动物[7],所以在统计数量时以群为单位,对于群内的个体数量也要同时记录,并观察第1只产生反应的个体。若被干扰者在群体中,则以第一个对干扰源产生反应的个体行为为准。被干扰者与样线之间的夹角用军用罗盘仪测量,被干扰者与干扰源之间的距离用激光测距仪测量。

当干扰源接近被干扰者时,被干扰者会出现3种反应行为:(1)无反应行为:指被干扰者没有发现干扰源或是发现后仍然保持之前的行为;(2)警觉反应行为:指被干扰者发现了干扰源,并抬起头注视干扰源所在方向,直至干扰源离开;(3)逃跑反应行为:指被干扰者发现干扰源后,立即产生反应走开或逃跑。当被干扰者开始警戒时,会出现心跳加速、血压升高等生理反应,经过一系列权衡后才有可能逃离[8]。

2.2 多元逻辑斯蒂回归模型的10种变量

为了分析岩羊和马鹿对于人为干扰下反应行为模式的选择,我们记录了可能会影响其反应行为的10种影响因子,建立多元逻辑斯蒂回归模型。

(1)干扰源(DS):在本次观察中,存在2种干扰方式,分别是观察者和车辆。在模型中,把观察者定义为1,车辆定义为2。

(2)性别(GEN):在观察中若被干扰者为单独个体,则直接记录产生反应的动物性别;若被干扰者处于群体中,则记录第1只产生反应的动物性别即可。岩羊的性别可以通过岩羊角的大小和形状来区分,母羊角相对于公羊角来说更短,并且没有呈现弯曲状态,直立向上。马鹿的性别区分起来则更为简单,只有公鹿有角。公定义为1,母定义为2。

(3)反应距离(RD):指干扰源在靠近被干扰者时,干扰源和产生反应行为的被干扰者之间的距离。在观察中,观察者用望远镜可以发现被干扰者从无反应到警戒反应直至逃跑的一系列动作,同时记录它们产生反应时与干扰源之间的距离,分别定义为无反应距离、警戒距离和逃跑距离。在模型中,无反应距离、警戒反应距离和逃跑反应距离分别定义为1、2和3。

(4)样线夹角(SA):被干扰者对干扰源产生反应时用军用罗盘仪测定被干扰者与样线之间呈现的角度。

(5)集群大小(GS):指被干扰者发现干扰源做出一系列反应时所在群体中个体的数量。在模型中,若为单独个体,则定义为1。

(6)集群类型(GT):被干扰者所在群体可以分为4种类型:分别是单独个体、母群、公群和混合群。单独个体指被干扰者性别只有公或只有母,且数量不大于2;母群指所在种群只有性别为母的个体;公群指所在种群只有性别为公的个体;混合群指所在种群公母个体同时存在。在模型中,单独个体、母群、公群和混合群分别定义为1、2、3和4。

(7)可视度(VI):指在观察中,观察者可以看到的被干扰者身体部位所占的比例,用“%”表示。

(8)头的朝向(HD):指被干扰者相对于干扰源头部所在的朝向,可分为3种类型:正面、侧面和背面。正面指被干扰者头的正面朝向观察者,可看见2只眼睛;侧面指被干扰者头的侧面朝向观察者,可看见1只眼睛;背面指被干扰者的背部朝向观察者,或被干扰者的头部被遮挡物遮挡,看不见被干扰者的眼睛。在模型中,正面、侧面和背面分别定义为1、2和3。

(9)植被类型(VT):指被干扰者所处的环境,分为4种类型:草甸、灌丛、疏林和混交林。草甸指由草本植物组成的植被类型,灌丛指由灌木所组成的植被类型,疏林指由稀疏林木组成的植被类型,混交林指至少由2种以上的林木组成的植被类型。在模型中,草甸、灌丛、疏林和混交林分别定义为1、2、3和4。

(10)地形特征(TF):指被干扰者当时所处的地形,根据当地的地形特征,将地形分为3种类型:沟、坡、崖。沟指低于平地,由雨水冲刷形成的沟壑;坡指山顶与平地间的斜面地带;崖指倾斜角度较大的裸岩地带。在模型中,把沟定义为1,坡定义为2,崖定义为3。

3 数据处理

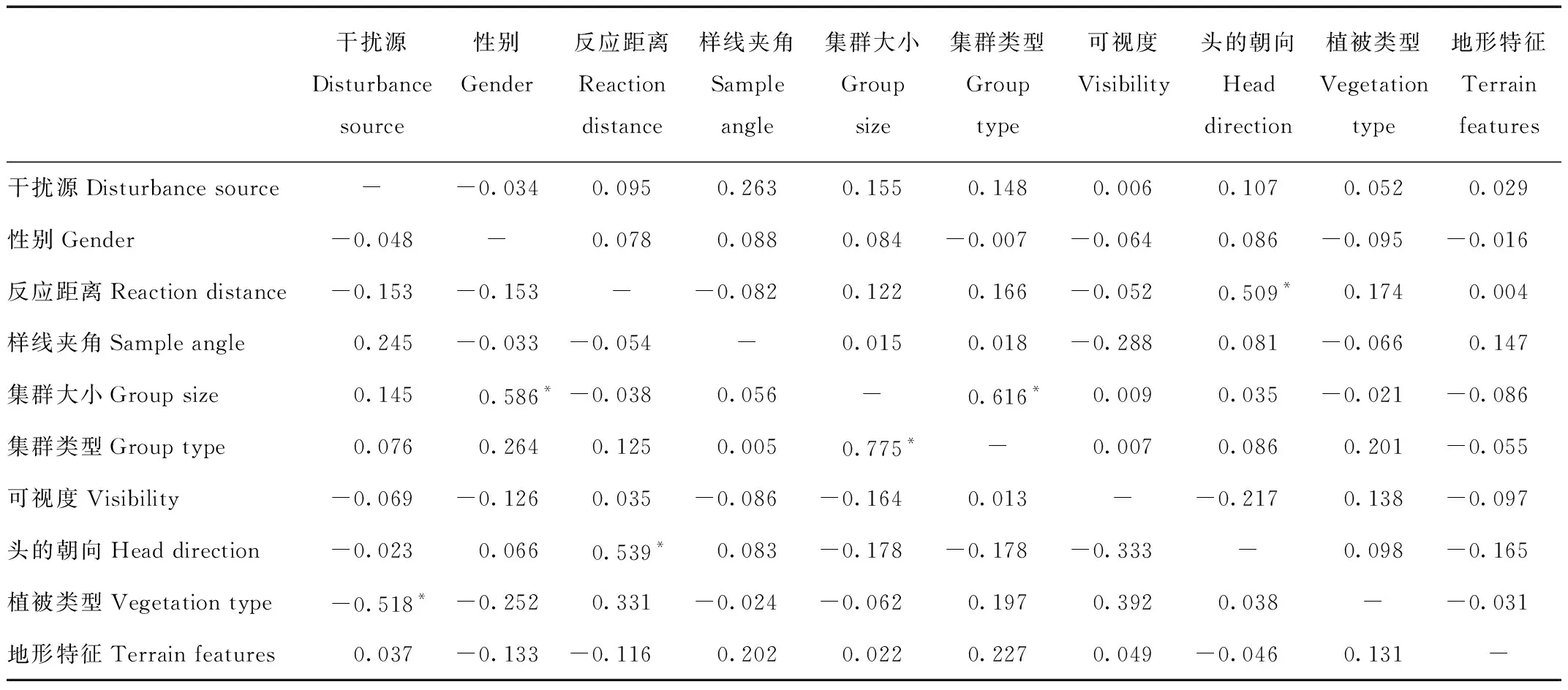

首先,对于这10种变量要先用Spearman进行线性相关分析,得出的数据可以看出变量两两之间的相关关系,若自变量之间的相关系数|r|低于0.5或显著值P高于0.05,则认为两两变量之间是独立存在的,没有线性关系。若两个变量之间不是相互独立而是存在显著的线性关系,则不能进入相同模型,没有线性关系相互独立的变量可组成逻辑斯蒂回归模型。

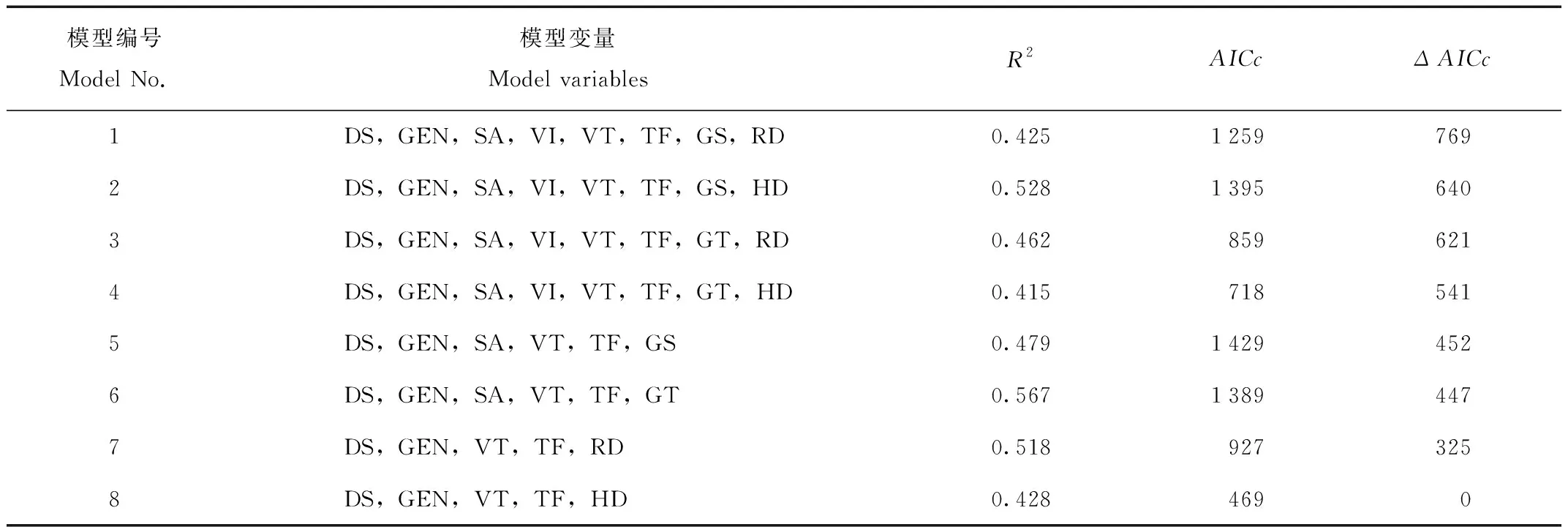

其次,建立多元逻辑斯蒂回归模型(MLRM),由于被干扰者分别有无反应、警戒反应和逃跑反应这3种反应类型,所以可以建立2个逻辑斯蒂回归模型:LogitP1=ln[P1(X)/P0(X)]和LogitP2=ln[P2(X)/P0(X)],公式中P0(X)、P1(X)和P2(X)分别表示无反应行为发生概率、警戒反应行为发生概率和逃跑反应行为发生概率,X(X1,X2,X3,…,X10)表示模型中的10个变量。Nagelkerke pseudoR2表示模型的判定系数(0≤R2≤1),用来衡量回归方程拟合数据的程度,值越大说明拟合程度越高,自变量对因变量的解释度越高。AICc(the second order Akaike index criterion,AICc)值表示不同模型之间拟合程度的衡量标准,AICc值最小的模型定义为理想模型,若两个模型之间的AICc值小于2,则选择最简单的模型[9]。

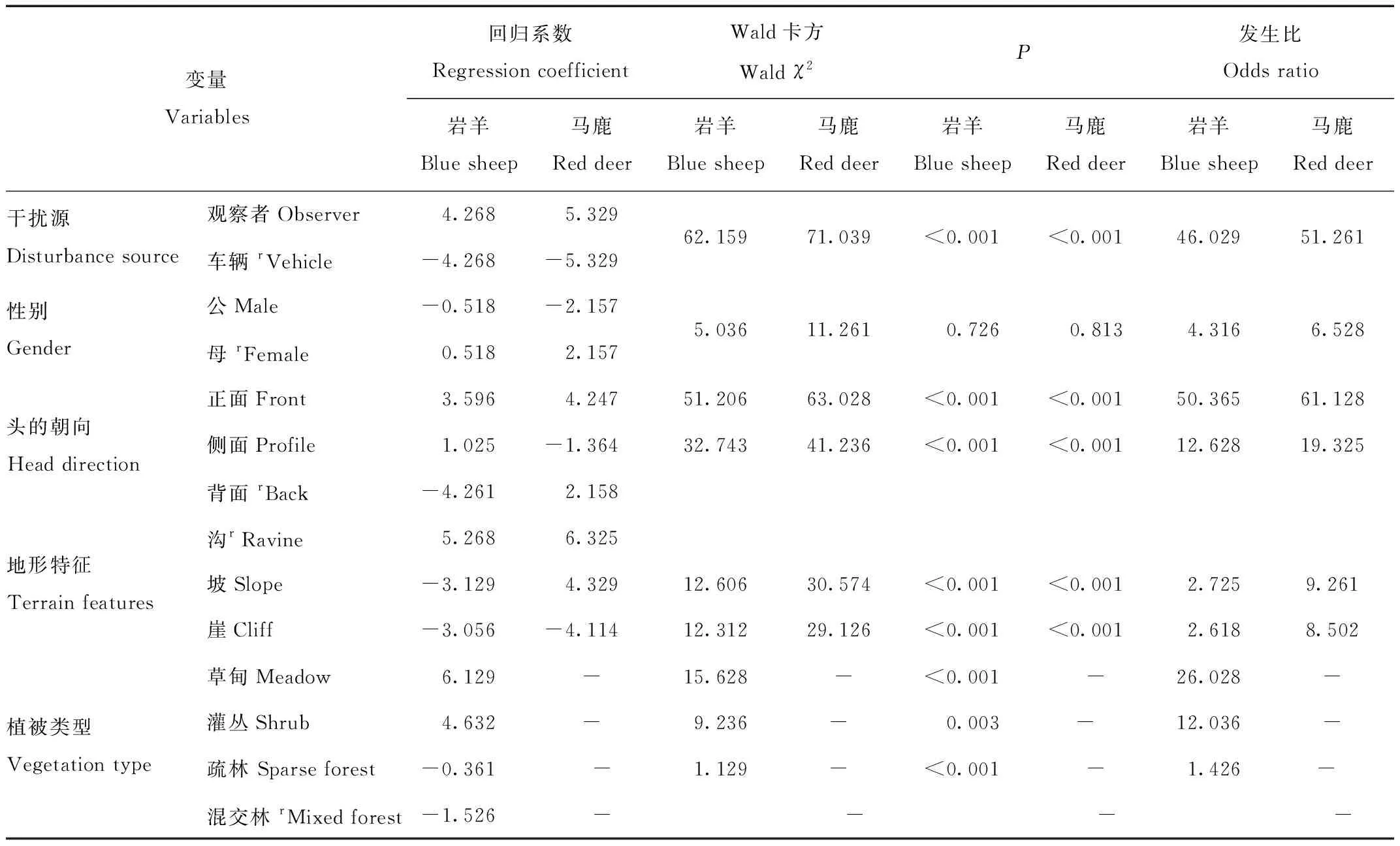

最后,根据AICc值得出最优模型后,为了分析分类变量中单个自变量和对应变量发生概率的比值影响,需要计算岩羊、马鹿警戒反应概率和无反应概率发生比(OR1)以及逃跑反应概率和无反应概率发生比(OR2)。公式中X1和X2代表模型中的显著自变量。在计算之前,由于干扰源、性别、头的朝向、地形特征和植被类型均是多分类变量,所以需要设置参考系,干扰源、性别、头的朝向、地形特征和植被类型的参考系分别是车辆、母、背面、沟和混交林。本研究中所有数据的分析都采用R-3.6.0来完成。

警戒反应概率和无反应概率的发生比(OR1):

逃跑反应概率和无反应概率的发生比(OR2):

4 结果

4.1 逻辑斯蒂模型选择

根据之前Spearman相关分析,得出岩羊有2对变量显著相关,分别是集群大小和集群类型、反应距离和头的朝向;而马鹿则有4对变量显著相关,分别是干扰源和植被类型、反应距离和头的朝向、集群大小和集群类型以及性别和集群大小(表1)。由于2个相关变量不能进入相同模型,所以岩羊建立了8个逻辑回归模型(表2),而马鹿则建立了13个逻辑回归模型(表3)。其中具有最低AICc值的模型定义为最佳模型,岩羊在反应中被选为最佳模型的5个变量分别是干扰源、性别、头的朝向、植被类型和地形特征,马鹿在反应中被选为最佳模型的4个变量分别是:干扰源、性别、头的朝向和地形特征。

表1 岩羊、马鹿10个变量之间的Spearman相关分析

Tab.1 Spearman correlation analysis between 10 variables of blue sheep and red deer

注:*|r|≥0.5,相关显著。“-”上方为岩羊数据,“-”下方为马鹿数据

Note:*|r|≥0.5,significant correlation.Above the“-”is the blue sheep data,below the“-”is the red deer data

表2 内蒙古贺兰山保护区岩羊3种反应行为逻辑斯蒂回归模型分析结果

Tab.2 Results of Logistic regression model analysis of three kinds of reaction behaviors of blue sheep in Helan Mountain Reserve of Inner Mongolia

表3 内蒙古贺兰山保护区马鹿3种反应行为逻辑斯蒂回归模型分析结果

Tab.3 Results of Logistic regression model analysis of three kinds of reaction behaviors of red deer in Helan Mountain Reserve of Inner Mongolia

4.2 警戒反应行为和无反应行为发生比

对于贺兰山岩羊来说,岩羊对观察者的警戒行为更显著(B=62.159,P<0.001),是车辆的46.027倍;和干扰源相比,性别对岩羊警戒行为的影响很小,母羊的警戒反应更为明显(B=5.036,P=0.726),是公羊的4.316倍;岩羊头的正面和侧面面对干扰源时,警戒反应分别是背面的50.365倍和12.628倍,说明正面警戒反应最强烈(B=51.206,P<0.001),侧面次之;岩羊在坡上和崖上的警戒反应分别是在沟里的2.725倍和2.618倍,坡和崖的警戒反应发生比几乎相同,但坡稍微明显一些(B=12.66,P<0.001);岩羊在草甸、灌丛和疏林的警戒反应分别是混交林的26.028倍、12.036倍和1.426倍,三者中岩羊处在草甸的警戒反应更为显著(B=15.628,P<0.001)(表4)。

对于贺兰山马鹿来说,马鹿的警戒反应比岩羊更为显著。马鹿对观察者的警戒反应发生比是车辆的51.261倍(B=71.039,P<0.001),母鹿的警戒反应发生比是公鹿的6.528倍(B=11.261,P=0.831),马鹿正面和侧面面对干扰源的警戒反应分别是背面的61.128倍(B=63.028,P<0.001)和19.325倍(B=41.236,P<0.001),马鹿在坡上和崖上的警戒反应分别是沟里的9.261倍(B=30.574,P<0.001)和8.502(B=29.126,P<0.001)倍。和岩羊一样,马鹿对于观察者、公、正面和坡这几个变量的警戒反应更为显著(表4)。

表4 内蒙古贺兰山岩羊、马鹿警戒反应发生比

Tab.4 Helan Mountain blue sheep and red deer alert reaction occurred in Inner Mongolia

注:r,参考系

Note:r,frame of reference

4.3 逃跑反应行为和无反应行为发生比

对于贺兰山岩羊来说,观察者导致岩羊作出的逃跑反应是车辆的36.081倍(B=81.069,P<0.001);母羊相较于公羊更倾向于逃跑(B=21.369,P=0.625);和背面相比,岩羊的头部无论是正面还是侧面,逃跑反应的可能性都会增大,正面更为明显(B=21.512,P=0.002);当岩羊所处的地形从沟变为坡(B=72.361,P<0.001)和从沟变为崖(B=70.219,P<0.001)时,岩羊逃跑反应发生比都呈下降趋势;岩羊所处的植被类型从草甸(B=15.326,P=0.261)到灌丛(B=12.684,P=0.002)再到疏林(B=7.268,P<0.001),其逃跑反应发生比逐渐降低(表5)。

马鹿对观察者的逃跑反应发生比是车辆的41.369倍(B=95.016,P<0.001),母鹿的逃跑反应发生比是公鹿的4.219倍(B=18.036,P=0.956),马鹿正面和侧面面对干扰源的逃跑反应发生比分别是背面的26.258倍(B=32.061,P=0.001)和7.614倍(B=19.456,P<0.001),马鹿在坡上和崖上的逃跑反应发生比分别是在沟里的8.563倍(B=82.265,P<0.001)和7.284倍(B=79.034,P<0.001)。和岩羊一样,马鹿对于观察者、公、正面和坡这几个变量的逃跑反应更为显著(表5)。

5 讨论

本次研究共记录了10种会影响岩羊、马鹿反应行为的变量,其中干扰源、性别、头的朝向、地形特征和植被类型这5种变量对岩羊反应行为的影响程度尤为显著,而马鹿反应行为的影响程度则与干扰源、性别、头的朝向和地形特征息息相关。重复的、有规律的、威胁性小的干扰会使野生动物放松警惕,产生适应性行为[10-11],所以当岩羊、马鹿面对观察者时,它们的反应比车辆更为激烈。这是因为在保护区内经常有巡山车按照规定路线有规律地巡视保护区情况,所以对于车辆,被干扰者有更强的适应性,而作为干扰源的观察者因为毫无规律随意走动,所以被干扰者对观察者的警惕性更高。

表5 内蒙古贺兰山岩羊、马鹿逃跑反应发生比

Tab.5 Helan Mountain blue sheep and red deer escape reaction occurred in Inner Mongolia

注:r,参考系

Note:r,frame of reference

对于性别这一影响因子,我们研究得出,母羊、母鹿的反应行为比公羊、公鹿表现得更为强烈,这一结果在警戒反应发生比和逃跑反应发生比中得到了验证。这一研究结果和之前很多研究不谋而合,他们一致认为这和动物的生殖策略有关,雌性个体要保护幼体,反而会提高自身的警觉信号,而雄性个体在求偶交配时,警觉度会降低[8]。

头的方向和被干扰者做出警戒反应和逃跑反应行为有很大的相关性。当被干扰者发现并正面朝向干扰源时,说明干扰源更加直接地暴露在了被干扰者面前,而被干扰者也能更加快速的发现干扰源,相较于侧面和背面,被干扰者也会更快地做出警戒反应或逃跑反应。被干扰者正面面对干扰源时警惕性最高,侧面次之。

野生动物会根据不同生境的危险程度而表现出相应的反应[12]。研究区域由于特殊的地势和气候,地面上有多道沟壑,陡峭的裸岩崖壁更是岩羊喜欢的生境类型,岩羊常常在开阔的植被和有流水的区域卧息[13]。所以根据研究表明,岩羊和马鹿在坡上的警戒和逃跑反应更显著,那是因为坡上的视野相对开阔,被干扰者发现干扰源的几率更大;而在沟里时,被干扰者周围都是山壁,隐蔽性更强,安全性更高,所以警惕性相对来说低一些。岩羊、马鹿认为在高处更加安全,所以当它们感受到危险来临时,通常会往上跑[14]。此外,岩羊在草甸地带警觉性会相对更高,因为草甸太过开阔,隐蔽性极低,岩羊身处在这样的环境中安全得不到保障,所以相较于其他程度的植被覆盖区域,岩羊对草甸的警戒和逃跑反应更显著。

本文通过研究人为干扰下岩羊、马鹿在内蒙古贺兰山保护区内反应行为的影响,发现干扰源、性别、头的朝向和地形特征是同时影响岩羊、马鹿最显著的4个变量,其中观察者、公、正面和开阔生境会使岩羊、马鹿产生强烈的反应。根据这些研究结果,不仅会加强保护区对岩羊、马鹿的保护管理,还会为岩羊、马鹿的行为适应机制提供帮助。