产后盆底康复仪联合盆底肌训练治疗对盆底肌肉张力的影响分析

贺之蓉

云南水富市妇幼保健计划生育服务中心 657800

很多女性在分娩之后会出现盆底功能障碍性疾病,盆底肌肉张力下降,严重降低了患者的生活质量,需要进行产后康复治疗[1]。为探讨产后盆底康复仪联合盆底肌训练方案在产妇康复治疗当中的应用价值,本文选取了本院在2019年6月-2019年8月期间诊治的70 例产妇进行分组研究,详细的研究情况见下文:

1 资料与方法

1.1 一般资料

资料来源于本院在2019年6月-2019年8月期间诊治的70 例产妇纳入研究对象,随机分成观察组和对照组,每组各35 例。对照组中,年龄上限为42 岁,下限为22 岁,平均(31.53±3.24)岁,其中经产妇15 例,初产妇20 例;观察组中,年龄上限为41 岁,下限为23 岁,平均(31.24±3.11)岁,其中经产妇14 例,初产妇21 例。对两组患者的一般资料进行统计,没有发现明显差异(P>0.05),两组间可以比较分析。

1.2 方法

对照组单纯采用盆底肌训练方法,具体如下:指导患者有意识的进行盆底肌肉收缩与缩肛运动,每次需要收缩5s,然后放松3s,每次锻炼的时间为20 分钟,一天进行三次锻炼[2]。另外,还可以教授患者腹式呼吸方法。观察组在对照组基础上采用产后盆底康复仪进行康复治疗(分娩42d 后进行),具体如下:仪器型号为PH ENIX 型,调整频率和电流,分别为50~80 Hz 和0~60 mA,注意初始阶段的电流设置为0 mA,然后逐渐提高,脉宽200~320μs,每次治疗时间持续半个小时,每周治疗两次。两组患者均连续治疗5 周,观察和比较治疗的临床效果。

1.3 观察项目和评价标准

(1)观察两组患者治疗前后盆底肌肉张力的变化情况。采用会阴肌力检测法评价,共分为6 个级别,级别越高,表示患者的盆底肌肉张力恢复越好[3]。(2)观察和比较两组患者子宫脱垂以及尿失禁发生率。

1.4 统计学方法

2 组数据统计采用的软件为SPSS20.0,盆底肌肉张力计量数据以(±s)的方式进行表示,2 组计量数据比较采用秩和检验其间的差异性;发生率指标表示为%,2 组计数数据比较其间的差异性行卡方验证。P<0.05 表示差异显著且符合统计学意义。

2 结果

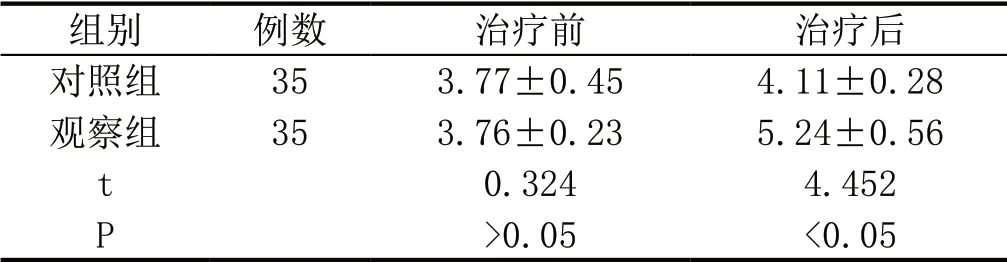

2.1 两组患者治疗前后盆底肌力的变化情况分析

经过不同治疗,观察组患者的盆底肌肉张力恢复更好,明显优于对照组患者(P<0.05),有统计学意义。详细数据见表1。

表1:两组患者治疗前后盆底肌力的变化情况分析(级,±s)

表1:两组患者治疗前后盆底肌力的变化情况分析(级,±s)

组别 例数 治疗前 治疗后对照组 35 3.77±0.45 4.11±0.28观察组 35 3.76±0.23 5.24±0.56 t 0.324 4.452 P>0.05<0.05

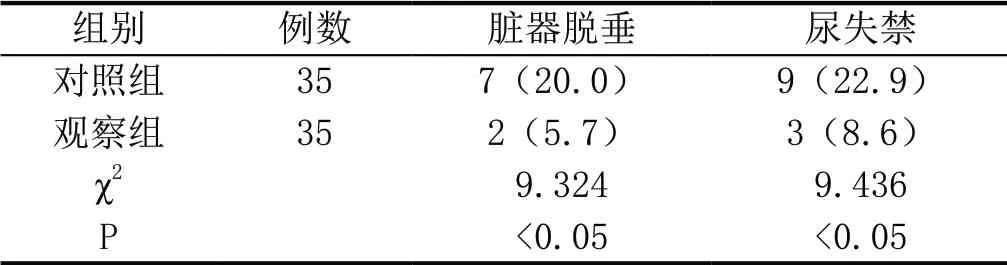

2.2 两组患者子宫脱垂以及尿失禁发生率比较分析

观察组患者子宫脱垂以及尿失禁发生率分别为5.7%和8.6%,对照组患者子宫脱垂以及尿失禁发生率分别为20.0%和22.9%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。详细数据见表2。

表2:两组患者子宫脱垂以及尿失禁发生率比较分析(n,%)

3 讨论

对于女性来说,妊娠分娩是一种正常的生理现象,在分娩的过程中,产妇的阴道、宫颈等都会扩张,阴道周围的肌肉和筋膜会出现牵拉情况,导致出现一定程度的损伤,从而对产妇的盆底功能造成不利影响,降低盆底肌肉张力容易出现压力性尿失禁症状,严重影响产妇今后的夫妻生活,导致产妇生活质量严重下降[4-5]。通过产后盆底康复仪和盆底肌训练治疗,有利于促进盆底功能恢复,改善盆底肌肉张力[6]。

通过本文的研究发现,经过不同治疗,观察组患者的盆底肌肉张力恢复更好,明显优于对照组患者(P<0.05),有统计学意义;观察组患者子宫脱垂以及尿失禁发生率分别为5.7%和8.6%,对照组患者子宫脱垂以及尿失禁发生率分别为20.0%和22.9%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。研究结果表示,应用产后盆底康复仪和盆底肌训练方案在产后康复当中,可以显著提高康复效果,改善盆底肌肉张力,是临床治疗的优良选择。

综上所述,在产妇产后康复治疗当中,联合采用产后盆底康复仪和盆底肌训练治疗,效果显著,可以显著改善盆底肌肉张力,降低子宫脱垂和尿失禁发生率,具有十分重要的临床应用价值,值得在临床上推广和应用。