输液室的微光

持续咳嗽了两个月,已经被朋友们嘲笑为“胖版林黛玉”的我,某日又受寒发烧,雪上加霜的症状让我在早晨上班地铁途中决定提前下去看医生。北大街站地铁口便是中心医院,这是我第二次走进这个医院,很久之前来看了一次牙。

我在等待区坐着的时候便发现这里气氛很有意思,屋顶很低,到处都是旧旧的,医生护士的“官方语言”是陕西话,叫号是陕西话,病人陳述病情是陕西话。

医生桌子角上有一个玻璃罐头瓶装着茶水,外面套着一层用土黄和墨绿的毛线编织的网状络子,看样子有年头了,我上小学的时候,班主任的桌上就有这样一个杯子,一时莫名感到有种穿越般的亲切。

解诗梵

“你是咋了?”

“咳嗽时间长滴很了。”

化验显示有炎症,医生开了左氧氟沙星,对我说:“先打三天再看。”

输液室的椅子盖着卡其色布套,把手有些锈迹斑斑,几乎已经坐满了人。我向隅找了一个灯下的空位,相对安静一点,包里有一本新买的《永州旧事》,打算用输液的时间看看。不久我就发现,要看书,几乎不可能。

一个盘着金黄色复杂高发髻的妇女一直在打电话,她的声音嘹亮,对方声音也不低,虽然不是免提,但两人对话内容全屋的人应该都听得真真切切。

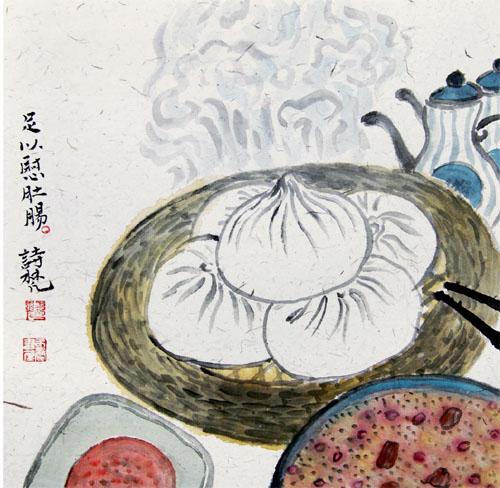

根据对话我了解了她是被猫抓了,抓得很深,发炎了。她兴致勃勃地指导电话那头的姐妹如何蒸萝卜肉包子,如何和面包子会更暄腾,萝卜不要擦,要用手切;馅儿里最后千万千万要滴一滴麻油,不然鲜味出不来……

就这样一直场外指导着,直到对方成功把包子蒸上方才放心地挂了电话,开始一一批阅回复微信,我听到她说,“好的,我打完针咱们去买衣服。”看来拔了针就要去逛街了,我真佩服她的精力。她就与汪曾祺笔下写的,每天过得有滋有味,且充满自信,见人就说“我蒸的包子好吃着呐”的“大妈们”丝毫不差。

一对老夫妻互相搀扶着进来,大概七八十岁的样子,老头有点蹒跚,重重地在椅子上坐下,这是最后一个空着的位置,老太太只能站在一边。针扎上了,老头不停地跟老太太说,“你别在这了,我自己看针。”老太太不走,就在一侧的空墙上“撞背”,据说这是一种排浊气的方法,我妈跟我普及过,所以我看得懂。

老头是烟酒嗓子,呼吸声音很重,嗓子里可能是有痰荡荡悠悠的,一会就剧烈咳嗽一次,老太太等他咳完了就及时地把保温杯凑到他嘴边让他呷一口。“要不你回去看看猫吧?”老头又找理由让老太太回去。老太太说,“你打完这瓶我再去。”

护士小姐终于来换药,见老头咳嗽得凶,劝说道:“大爷,您这烟可不能再抽了啊。”老头没顾上搭腔,老太太说:“一把年纪了,哪能改毛病啊,想抽抽去吧,还能活几天?”护士笑道:“您还想得开嘛!”

我也偷偷笑了下,想起前几年一个场合上,业内的一个大腕老先生在电梯里摸了摸搀扶他的小姑娘的手,小姑娘条件反射地叫起来,吓了所有人一跳。老先生的夫人倒是从容发话:“姑娘,你看他都这么大年纪了,给他摸一下又怎样?不要紧的。”在一起过了一辈子的夫妻之间的那种包容和默契是年轻人无法感同身受的。

我记起汪曾祺写过的一篇《多年父子成兄弟》,读过以后我想,任何关系在多年以后都会在时间的冲刷和朝夕相处的摩挲中日渐溶解、发酵,变得不再需要磨合,也无需多余的注释。于是,可能会多年母女成闺蜜、多年夫妻成伙计吧。过了一会旁边戴着耳机的小伙子打完走了,老太太终于可以坐下,老头就再没说过让她回去的话了。

旁边来了个胖妇女,她在发烧,一直微微地哼哼着。她的丈夫看起来很老实,没有话,带了一大袋子东西来伺候老婆打针,变戏法似的,一会掏出茶杯,自己先搁嘴边碰一碰,再让女的在他手上喝几口;一会掏出毯子,给女的盖在腿上,把四周的边掖好;一会又掏出梳打饼干,女的不吃,说“掉渣”,他就在一边把大片饼干掰小了再送到女的嘴边,这样掉渣也掉在他身上,不会掉在老婆身上了。

这又勾起我幼年记忆,想起奶奶曾经无数次给院里老太太讲她在医院做手术,自己还带着疤就到处好奇地乱跑乱看,去掀别的病房的帘子,以此标榜自己的勇敢。她嘲笑有的妇女躺在床上哼哼唧唧,院子里老太太感慨说:“有的人啊,就是娇贵。”奶奶说:“人哪有天生娇贵不娇贵的,也跟穷富无关,有人惯着才娇贵,没人理你还娇贵个屁。”这个理论正合了陕西话里的“欠蛋蛋”,意译一下,大概就是“被宠着的人”。但是这个词不能单独出现,必须得带定语,要说“谁谁的欠蛋蛋”,意即谁上辈子欠你的,这辈子就来还吧。

这一早上,心里有一些微妙的感触,然而不屑于做“欠蛋蛋”的性格可能也是遗传的,我单手打开外卖APP,给自己叫了份热狗和桂花奶茶。

奶茶送来还很热,拿在手上,里里外外都暖和起来,抬头突然发现屋顶上竟没有灯,而是玻璃天窗露出温吞的天光,和灯也没有什么不一样。