《血疫》作者普雷斯顿与恶魔共舞

徐琳玲

一只乌鸦在丛林上空盘旋,拍着翅膀,飞进一座富有热带风情的花园洋房。敞开大门的起居室,桌上摆设着精美的法式早餐,有牛角包、玫瑰色的开胃酒、果酱等等。乌鸦落在桌子上,开始肆无忌惮地啄食食物。桌旁一把打翻的椅子上——一名脸色苍白的高个白人男子发出喘息声,额头上汗如雨下。

胖乎乎的黑人女仆不安地打电话催出租车。她吃力地搀扶着男子走出洋房,和司机一道把他塞进开往机场的出租车。在飞机上的卫生间里,男子看着镜子前的自己,他的脸上此时长满黄豆大的暗红色丘疹,越来越密集,眼球血红。

飞机开始颠簸,他跌跌撞撞地走回自己的座位。看到他脸孔的乘客都露出惊恐的神色。他开始大口大口地呕吐起来,把呕吐袋交给空姐。年轻的空姐竭力让自己镇定下来,双手紧紧拽着袋子走向舱尾。在卫生间,她打开袋口,把呕吐物冲进马桶,血红色的污物溅落到马桶的圈盖上。

在内罗毕医院的急诊室里,男子呼吸越来越困难。主治医生意识到病人可能被什么噎住了,拿起管子插进了他的口中。突然间,男子的口腔里喷射出大量黏糊糊的黑红色液体,溅落在医生的白大褂上、脸上、手上。医生下意识地用手抹去溅在嘴上的血污,他的眼角四周星星点点。

在神秘病毒攻击下,男子的内脏、肉体彻底“融化”成了一摊“肉汤”。

2020年的春节,被新冠疫情“封锁”在家中的無数城市的中青年通过各种网络平台,在现实和镜头双重营造的惊悚气氛中,观看了这部讲述人类和埃博拉病毒作战的科学题材迷你剧——《血疫:埃博拉的故事》。

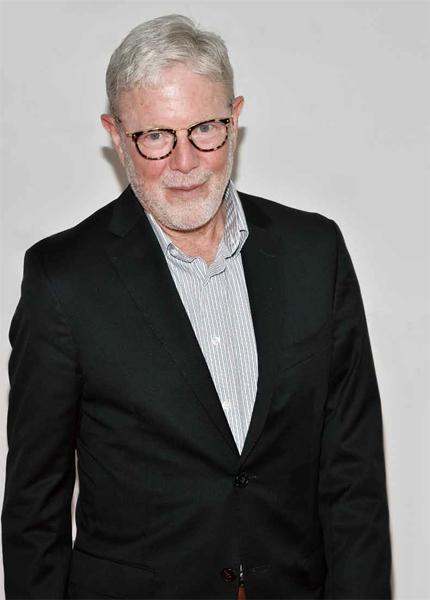

首播于2019年5月的大热美剧《血疫》,改编自美国科学记者、作家理查德·普雷斯顿最负盛名的非虚构作品。1994年初版后,《血疫》(英文原著名为《高危区》)连续61周占据《纽约时报》非虚构类畅销书榜首。25年来,已成为科学报道和写作的经典之作。

普雷斯顿和高危病原体、公共卫生问题打了近30年交道,被公认为这一领域的“王牌”记者、作家,获奖无数,成绩斐然。他对潜在危机的洞察力和预见性,以及生动、精准的故事讲述能力,甚至影响了美国政府的国家安全防御政策。

2020年2月底,我通过中间人把一份采访提纲转交给普雷斯顿,提及正在中国发生的新冠肺炎疫情。经历诸多曲折,等他回复希望通过FaceTime接受我的采访,已到4月——此时,新冠肺炎已成为蔓延至全球的大流行病,美国成为疫情最严重的国家。据美国约翰斯·霍普金斯大学统计:截至美东时间4月11日下午6点,美国至少有新冠病毒感染病例524903例,累计死亡病例超2万。美国成为目前全球累计确诊病例数、累计死亡病例数最多的国家。美国死亡病例最多的州是纽约州,达8627例,其中纽约市占6367例。

普雷斯顿和家人居住的普林斯顿小镇,距美国头号重疫区纽约市仅40英里,“我女儿一家住在纽约的布鲁克林,我和我妻子很为他们担心。”

“我确实非常非常忧虑。”他谈到了被疫情全然改变的日常生活、小镇医院的资源紧张、美国联邦政府应对紧急状态的糟糕表现、人类和病毒之间的战争与共存——“现在窗外很安静,蓝天空荡荡的,没有一架飞机飞过。这种安静,让我想起了‘9·11事件之后的景象。”

“我一直在留心观察,已做了很多笔记,但还不确定是否会写一本关于新冠病毒的书。”

“理查德,我在观察你的瞳仁收缩,看看你有没有惊恐症发作的迹象”

20世纪八九十年代,一种被命名为“获得性免疫缺乏症”(AIDS)的怪异疾病在北美、欧洲、澳洲蔓延。1999年,病理学家和病毒学家把HIV病毒的源头逐渐追溯到非洲丛林里的黑猩猩和某几种猴子身上。

一种以非洲灵长类动物为宿主的病毒,最终跨物种地感染了人类,引发遍布全球的流行病。

1990年代初期,已在美国科学报道领域占有一席之地的普雷斯顿敏锐地预感到:来自非洲丛林的HIV病毒很可能只是露出水面的“冰山一角”——一些致命的病毒很快会从不再遥不可及的森林里走出来,入侵人类的身体,借助频繁、便捷的现代交通,在全世界迅速蔓延开来,将人类的一部分“抹去”。

在与一位病毒学家的谈话中,他得知就在距离美国政治心脏华盛顿不远的雷斯顿市,美军的科学家们发现一批商用的进口实验用猴感染了埃博拉病毒。为防止疫情暴发,科学家和士兵们联手,扑杀了这一起美国本土的潜在疫情。结果证明:这是一种新型的埃博拉病毒,与史上最强的、致死率高达75%的扎伊尔埃博拉病毒有着惊人的相似性。

埃博拉病毒是人类已知最致命的病原体,属生物防护四级。在P4实验室,科学家们研究、摆弄着对人类最危险的病原体,包括埃博拉、它的姐妹病毒马尔堡、炭疽热病菌等等。大名鼎鼎的HIV病毒只是P2级,而SARS和正在肆虐全球的新冠病毒则为P3级——它们的病死率分别为10%和2%左右,虽然其传染性极强。

采访中,普雷斯顿最终获得准许,可以穿着生物防护服进入美军研究埃博拉病毒的P4实验室。

他跟着一位年轻女科学家进入实验室,经过一道又一道门,按步骤做清洁、消毒和隔离程序。最后,他们来到P3和P4之间的隔离区(也叫“灰色三区”)。女科学家从墙上拿下一件生化防护服,然后向他示范如何正确地穿上。等他穿上宇航服后,一按气压阀,气体就进入防护服。

“接下去,我们将要打开最后一道钢质大门,进入到P4实验室。她走过来,用双手抓住我的肩膀,透过头盔紧紧盯着我的眼睛,然后说——理查德,你感觉怎么样?你还好么?我在观察你的瞳仁收缩,看看你惊恐症有没有发作的迹象。”后来,他得知类似的惊恐症有时会发生在第一次进入P4实验室的人身上。

“你看到的这一剧情,其实是发生在我自己身上的故事,我把它写进了剧本里。”他在电话那头说。Fox和美国国家地理一同买下《血疫》的影视剧改编权后,普雷斯顿也参与了部分编剧工作。

普雷斯顿把这个故事细节叠加到了女主角、美军病理学家南希·杰克斯的身上。剧中,南希带着新招募参与埃博拉项目的士兵进入P4实验室。在进入高危区的最后一道大门前,这个平日总是刻意摆出男性气概、爱用轻佻口吻和女上司说话的大兵开始出现呼吸困难。

每进入一个艰深的专业领域,普雷斯顿对自己的要求是像去读这个领域的研究生一样钻进去。几乎每完成一部作品,他都会在这个专业领域收获最高的认可和褒奖。

1984年出版的讲述天文台和天文学家的《破晓》,让他获得了美国物理学会奖。1994的《血疫》,让他拿到了美国疾病控制与预防中心(CDC)颁发的防疫斗士奖——这是CDC历史上第一次、也是唯一次把该奖颁给一个非医学和公共卫生领域的人。

事实核查和对精准的追求,是普雷斯顿赢得科学家们深度信任的法宝。“初稿写完后,我常常会打电话给他们,读相关段落给他们听,一次又一次地征求他们对准确表达的意见。但是,我从来不给他们发书面的草稿。”

1977年,23岁的普雷斯顿来到东海岸的普林斯顿大学读研究生时,遇到了对他的职业和人生有着深远影響的美国“非虚构写作大师”约翰·麦克菲。

麦克菲被公认为是美国“创造性非虚构写作”的开拓者,在半个世纪里培养了一大批杰出的记者、编辑和作家,弟子遍布《纽约时报》《华盛顿邮报》《纽约客》《时代》《国家地理》等各大主流媒体。

“麦克菲教我们词句组成的准确性,要绝对尊重事实。把事实调查清楚很重要,如果一名搞技术或科研的读者发现一个错误,那整个作品的可信度都被搞砸了。如果一部作品经过事实核查,甚至连一个普通读者都能感觉得到。它会很严密,就像你关上新车的门时没有嘎嘎的响声一样。”在和另一位非虚构写作者的访谈中,他如此分享心得。

恶魔的拼图

在《血疫》的开头,普雷斯顿用冷静、优美又令人毛骨悚然的笔触,还原了1980年侨居于肯尼亚的法国男子夏尔莫内(化名)生命中的最后15天,病毒如何一步一步把这名强壮的男子“融化”为一具不断呕出血水、血泥的行尸走肉,以及他究竟从何处感染上埃博拉的亲姐妹——马尔堡病毒。

当时,内罗毕医院有一位医生曾调查过莫内的病例,一位来自美国的病毒学家也曾调查过他的流行病史。这两位专业人士和他们的调查,都成为普雷斯顿还原“恶魔拼图”的重要线索。

对普雷斯顿来说,这些还远远不够。最后,他进入了非洲中部的腹地。

“在肯尼亚,我去了莫内最可能感染上病毒的那个洞穴,我去了内罗毕医院,到了他倒下的急症室。在调查中,我一路上拍照,帮助自己更好地理解真实场景是怎样的。我收集到了很多有关他的信息,譬如,那只栖息在他房屋顶上的鸟,所以我能够描述这些。我写的有关莫内的每一件事都是真实的、精确的。”

1993年,普雷斯顿穿着生化防护服进入奇塔姆洞穴。图/普雷斯顿个人网站

经过详尽的调查和摸排,医生和来自美国的病毒学家相信:莫内和另一位“零号病人”的感染之地,很可能是在肯尼亚埃尔贡山上的奇塔姆洞穴。1988年,一位十岁的丹麦男孩也在出入洞穴的数天后出现可怕症状,很快暴死于马尔堡病毒的攻击。他的父母为肯尼亚的一家国际救济机构工作,他们当时开车带着孩子领略非洲大陆神奇而危险的美景,曾到奇塔姆洞穴探险。

1993年8月,在当地导游的带领下,普雷斯顿来到隐藏着恶魔的洞穴。在洞口,他穿上生化防护服,准备好消毒药剂、用具,为自己搭建起了一个临时的“P4实验室”。

五年前,为美军工作的“病毒猎手”尤金·约翰逊锁定奇塔姆洞穴后,曾带着一支生物专家团队对洞穴进行考察、取样,他们带来几十只“哨兵动物”,又从洞穴里采集了几万只各种品种的昆虫,最终一无所获。

为普雷斯顿充当导游的当地猎人告诉他:他儿时经常进洞玩,当地一直传说洞穴里藏着一种恶魔(疾病)——人若在洞里撞上了,就会化成肉汤,炸开,“(人身上)每一个洞眼都向外飙血。”相比之下,让许多人感到毛骨悚然的艾滋病轻微得就像打了一个喷嚏。

在洞中,普雷斯顿穿着厚厚的生化防护服在黑暗中笨拙地行走、爬行。一路上,他看到了大象的骸骨、钟乳石、蝙蝠、蜘蛛和形形色色的昆虫,一边留心着石头上滑腻的果绿色泥浆——那是果蝠的粪便。

病毒学家们认为:把马尔堡和埃博拉病毒感染给人类的中间宿主,很有可能是生活在洞里的果蝠。莫内、丹麦男孩在洞穴里接触过果蝠的粪便,病毒通过皮肤上的伤口,进入到他们的循环系统。

根据普雷斯顿著作改编的美剧《血疫》剧照

在洞中,普雷斯顿忍不住琢磨起这些危险排泄物的形状和颜色,觉得像一种牡蛎的烹饪做法,“有一瞬间我难以控制地琢磨起了蝙蝠粪便的味道。”他狠狠提醒自己——在最高危的生物四级区域,想吃屎的念头是一种大脑的胡闹。

“可以说,这是我的写作原则——你要尽可能到事件发生的现场。你必须掌握一切可能掌握到的信息。”

但是,在这张真相的拼图上,仍有许多他无法找到的空白——关于那些被埃博拉病毒“抹去”生命的人,譬如那位得知自己感染后想尽一切办法办理出国留学手续的年轻修女玛英嘉,她到底在想些什么;譬如那位马里迪镇医院之难中第一位死亡的当地教师,他到底是引爆这次疫情的“零号病人”、还是在医院因共用针头被其他人感染的?

1980年元旦莫内到埃尔贡山野营、进洞探险时,陪伴他左右的,还有一位来自附近小镇的年轻黑人女子,她随后不见踪影。几年后,调查莫内病例的医生意外地在蒙巴萨的一家酒吧里碰到了这位已沦为妓女的女子,她告诉了医生部分有关莫内的故事。

我很关切地追问起这位黑人女性的下落与命运——毕竟,她和莫内一道进了奇塔姆洞穴,而两人之间又是一种金钱和肉体交易的高危关系。

“她很好,没有感染上埃博拉病毒。但是,她不见踪影了。”普雷斯顿继续解释,“从严格意义上说,她当时还不算性工作者。因为在肯尼亚有很多像她这样的女性,她们会找一个男朋友,对方给她钱,并照顾她的生活。你知道,夏尔是个单身的法国男人,要比她有钱得多。”

普雷斯顿告诉我,他当时试图寻找过这位女子,无果。“她很可能已经死了,死于艾滋病。”

这是一个在酒吧兼职卖淫、时不时给有钱白人当情妇的黑人女性大概率的命运。在上世纪七八十年代,非洲有几十万人死于HIV病毒。她侥幸地躲过了埃博拉病毒,却很难躲得过HIV病毒。

HIV、埃博拉和马尔堡都是来自非洲雨林腹地的“恶魔”。事实上,埃博拉原本是刚果境内一条河流的名字。

近半个世纪以来,源源不断出现的新显病毒——HIV、埃博拉及其姐妹马尔堡、SARS、MERS(中东呼吸综合征冠状病毒)和当下威胁全人类的新冠病毒,让普雷斯顿越发确信一点:这其实是地球自身启动的一种免疫反应,“甚至,你可以把它看成是一种大自然的复仇。”

“这些病原体也是大自然的力量之一。当人类这一寄生物种大量地繁衍,对生态系统毫不留情地破坏、摧毁,就使得原本远离人类的病毒有越来越多机会和人类接触,入侵人类,甚至会引发像今天这样的全球性大流行病,对人类生命、整个社会系统造成摧毁性的打击。”

“如果人类不从中吸取教训,我确信未来这样的大危机还会频频地重演。”他声音沉重地叹息道。

“最终,FBI给我颁了一个奖,现在就挂在我家的墙上”

常年追踪高危病原体和它们引发的公共卫生危机,使得理查德·普雷斯顿有一种强烈的危机感,以及寻找一个强有力的故事把这种潜在危机告诉公众的使命感。

完成《血疫》之后,他开始意识到科学界可能忽视了一件非常重要的事——未来的恐怖分子或许会借助危险的生物武器来实现袭击行动。

他开始有意识地接触美国联邦调查局(下文简称“FBI”)的探员和生化方面的专家,为相关选题做采访和信息搜集。很不走运的是,FBI里负责国家安全部门的高官很快就掌握这一动向,随后在FBI内部有针对性地下了一道“封口令”——“他说,任何就职于FBI的工作人员不得接受理查德·普雷斯顿的采访,不得向他透露任何信息。”

“当时,这确实让我很沮丧。”但他的耐心与执着,终于等来了事情的转机——一位在情报机构工作的朋友偷偷告诉他,FBI内部有一位科学家愿意和他私下聊聊。

普雷斯顿得以和这位FBI的“叛徒”通过电话取得联系——“他对我说:我很乐意和你见面聊,尽管我知道我不被允许这么做,但是我们可以见面。我可以在某个地方和你见面,但不能在华盛顿(FBI总部所在地)。”

对方把见面的地点定在人员最密集的华盛顿联合火车站中人流最大的麦当劳快餐廳。“那我怎么认得出你?我接着问他,他说:我会穿着一件黑长外套。”

在事先约定的时间,普雷斯顿神情紧张地站在火车站的麦当劳门口。忽然,他看到了一位穿着黑色长外套的男子——“即使站在100米开外,你都可以第一时间认出他是个FBI——在他那件黑外套的腰部有一块鼓出的部分,从形状上,你猜得出那是一把手枪。”

在普雷斯顿活灵活现的描述里,这位有点像《星球大战》黑武士的“FBI先生”事实上为人非常和善。

“是的,我们就像谍战大片里间谍在接头。”普雷斯顿一边和我回忆二十多年前的情景,一边大笑说,“他和我聊了很多相关话题,后来还介绍了FBI内的一些探员、生物专家给我认识,帮助我获得了很多关键性的信息和故事。”

这位FBI生物专家之所以会违抗上司的命令,是因为他和普雷斯顿有一个共识——生物恐怖主义正在威胁着美国和世界,所以,非常有必要提醒政府、公众来关注这一问题的紧要性。

因为事关FBI和“线人们”的敏感身份,普雷斯顿最后决定以虚构形式来呈现这一来自现实世界的题材。

在小说《眼镜蛇事件》中,他为我们讲述了这么一个紧张的悬疑故事:在纽约,一种不为人知的病毒在悄悄散播、蔓延。一名流浪者在众目睽睽之下暴死于地铁站台;五天后,一个17岁的女孩在艺术课上突然鼻孔喷出黏液,然后在手术室全身痉挛,迅速死去。当地疾控中心的一位女医生通过尸检,发现女孩的神经系统已被破坏,她预感到这两起暴死病例中间有某种神秘的联系,必须要在这种疾病再次泛滥之前采取行动……

1997年《眼镜蛇事件》被改编、拍摄成电视剧。时任美国总统比尔·克林顿特意找来这部小说阅读,然后召集一帮专家来讨论这一问题的重要性,并于当年签署了反生物化学武器法案,修改联邦预算以加强国防,应对生物武器危害。

数年之后,普雷斯顿和FBI科学家的担忧成为了现实—— 2001年秋天,美国发生了恐怖分子通过邮件传播炭疽杆菌的恶性事件,最终导致5人死亡、17人被感染、一位有重大嫌疑的生物学家自杀。至今,这起生物恐怖袭击行动背后的策划人和组织仍是未解之谜。

“你知道么,等我完成这本书后,美国联邦调查局还给我颁了一个奖,这个奖现在就挂在我家墙上,说是奖励理查德·普雷斯顿为FBI实验室作出的贡献。所以,足够的耐心、待人友善很重要,以及善于倾听,这会帮助你突破很多障碍。

“谈到写作,我的原则是找到最有力量的故事,然后找到一种讲述它的方式。故事本身就拥有真实的力量。强大的故事在新闻报道中也是稀少的。这有点像钓鱼,在抓到鱼之前,你不得不等待很长时间。该如何说呢,这有点像——当鱼咬钩那一刻,你必须抓住时机。”

新冠病毒蔓延绝不是一起孤立事件

——对话理查德·普雷斯顿

人:人物周刊 普:普雷斯顿

人:作为一名常年关注高危病毒、流行病和公共卫生的“荣誉老兵”,对眼下这场扫荡全球的大灾难,你可有一些观察和思考?

普:我确实非常挂心正在发生的一切,我也通过美国的媒体做了许多发声。我是想告诉人们一些事实和真相,告诉他们一个更为庞大的故事——如何从更大的视角来看待这一灾难。

我涉足高危病毒的科学报道领域已有25年了。当我回到历史,去看待人类和流行病在历史上的关系,会有很多思考。病毒是地球上一种微生物,它唯一的目标就是自我复制,这也是包括人类在内所有生命的第一源动力。现在,全球约有80亿人,人类繁衍的数量已经如此惊人,远超过去,而且有大量人口拥挤地聚居于一些“巨型城市”。当生态系统遭到破坏,病毒就得以和人类相接触,有越来越多机会入侵人类。近几十年,有越来越多的新显病毒从大自然中、从地球的生态系统走出来,入侵人类社会。HIV、埃博拉、SARS、尼帕病毒、MERS病毒,以及今天正在重创全球的COVID-19病毒,它们原本是寄宿在生活于地球生态系统里的野生动物身上,现在它们感染到了人类。譬如,新冠病毒原本寄宿在蝙蝠身上,当它从野生动物“跳到”人类身上时,发生了某种基因突变,会在人体内引起很严重的炎症,会导致人类的死亡。

美、中、欧洲的科学家们对冠状病毒基因图谱所做的相关研究显示:引发这一大流行病的病毒都起源于同一个人,他/她很可能是从蝙蝠身上直接或间接地感染上了这种病毒,这位“零号病人”到底是谁,他/她到底是死了还是已经自愈,是不是从蝙蝠身上感染的?我们都不知道。

一想到因着某个人从蝙蝠那里感染了某种病毒,结果竟然让全球经济经历了一次严重的心脏病发作,这太令人震惊、太不可思议了。事实上,人类本身只是大自然中的一部分,大自然比人类要强大得多。

我们现在的处境非常危险,地球上每一个人都有可能感染上由这位“零号病人”带来的病毒。这(新冠肺炎蔓延)绝不是一起孤立事件。在人类历史上,发生过很多次类似的事件,由一种病原体导致流行病的大暴发,然后给人类社会带来了巨大的混乱和灾难性后果。将来,还会有更多类似今天这样的大流行病。

从某种角度说,你可以把这些源源不断冒出来的新显病毒看作是“大自然的复仇”。

人:你称之为“大自然的复仇”?

普:是的。人类只是大自然的一个物种,我们也受大自然力量的制约。当地球上人口数量太多、城市太拥挤不堪时,大自然最典型的干预手段是——一种病毒出现并引发瘟疫,然后杀死其中一部分人,人口数量因此骤降。你在昆虫世界中常常可以看到这种情况,这就是病毒在大自然中扮演的角色。

1976年,扎伊尔一家教区医院的修女们在埃博拉河上向友人挥手告别。不久,埃博拉疫情暴发,袭击了这家教区医院,许多病人和服侍病人的修女因感染病毒死亡。图/普雷斯顿个人网站

人:如果新显病毒源源不断地走出丛林、荒野,人类是否有能力应对或者预防下一次的大流行病暴发?

普:我对人类未来依然持乐观态度,相信这是人类有能力应对的问题。很明显地,公共卫生问题今天已成为关乎国家安全的重大事务。譬如,这次的新冠病毒,它对中国的经济、尤其是武汉的经济造成了巨大的伤害。现在,它正在使美国变得虚弱,在全世界范围引发金融市场的暴跌、摧毀经济。所以说,每一个国家都必须在公共卫生上投入得更多。

人:作为这场“生存之战”中的防守一方,我们具体能做什么呢?

普:对发达国家来说,首先,政府必须在平台建设上有所投入,譬如能使新药和疫苗快速通过试验阶段的平台,还有能快速投入大批量生产的平台。这些都是非常具有可行性的,中国、美国、欧洲都有能力做到。

其次,我们需要在全球范围对新出现的疾病进行更好、更有效的监测。你可以把这个当作是火灾的哨岗系统,一发现有冒烟的苗头,就立刻扑灭它,这样局部范围爆发的小火不会把整座城市给烧毁。

我还想特别谈谈美国,但也一样适用于中国。我们必须向所有的美国人提供更好、实际可获得的医疗服务。现在是一部分美国人得不到医疗服务,而有钱的美国人则占有大量的医疗资源,不同的社会群体占有的医疗资源差异巨大。

但是,我必须指出:当一种对人类具有威胁性的病毒蔓延时,那些占有比较多资源的人们和社会中最弱势的人一样脆弱。所以,我们必须考虑对弱势群体的保护,向他们提供比较好的医疗服务,不仅仅是出于人道主义,也是为了保护我们自己。

人:你提到了大自然的干预和调节,那是否意味着人类自身需要节制人口数量呢?

普:不,不。真正的问题不是地球上人口数量太多,而在于人们大量地涌入城市,特别是那些巨型的“超级城市”。常常地,这些巨型城市有着糟糕的公共卫生条件,譬如印度的孟买,巴西的圣保罗,印度尼西亚的雅加达等等。这些超级城市聚居着大量的穷人,他们大多居住在拥挤、肮脏的贫民窟里,非常贫穷,完全无缘于医生、公共卫生系统。这些城市就像一颗颗在嘀嗒作响的定时炸弹,一颗颗生物炸弹。

当一种病毒入侵了这样一座城市,再借助人们频繁的空中旅行,它会迅速地扩散到地球上的其他城市。据统计,2019年,全世界共有45亿人次乘坐飞机出行。因为有这么多空中旅行的人,这就好像把地球上所有人口抛入一个巨大的搅拌机中,我们都在里头被抽打、旋转、混合到了一起。

两百多年前,一种传染性的病毒也许会在某个区域的几个村庄暴发疫情(它还得是一种非常“坏”的病毒,具有高传染性、高致死率),然后自然地消失,因为病毒找不到足够多的宿主,也没办法大范围地传播——村民们都待在自己的家乡,不会远距离旅行。一旦它出现在像武汉这样一个有着上千万人口的大城市,后果就不堪设想。