从站城一体化到区域一体化,中国高铁枢纽区域建设的思考

——以兰州新区高铁商务区为例

文|上海建筑设计院有限公司规划与城市设计院 陈璐娉

从中国第一条最早通车的京津城际铁路至今,我国高速铁路的营运里程已超3万公里,每天开行超过4000列动车组列车,中国高铁时代已经到来!

以高铁枢纽为中心的区域开发建设已成为各城市开发热点, 27个直辖市和省会城市启动了以高铁站区为中心的城市建设(仅呼和浩特、银川、西宁、拉萨除外),高铁枢纽将成为城市重要的窗口门户和活力中心;同时以高铁为代表的“中国外交新名片”,在“走出去”“一带一路”等国家战略中也将发挥更为重要作用。

1 简介

兰州新区,西北首个国家级新区,经过8年的建设城市框架基本成型,但新区的经济总量偏小,外向型经济贡献度不足,区域经济拉动力不强,土地利用粗放、人口集聚度低等问题尤为突出,与国家级新区的发展定位存在较大差距。如何突破瓶颈,由高速度发展转向高质量的发展,是兰州新区面临的新课题。

图1 区位图

兰州新区高铁商务区地处中兰客专与轨道交通5号线的交汇处,中兰客专东联京津冀,西通中西亚,是国家重要的东西向主通道。

本文希望结合对国内高铁枢纽区域发展,高铁枢纽建设的研究,明确思路,将兰州新区高铁商务区有效的优势交通资源转化为经济效益,构建与中川国际机场联动互补的“双心”发展新格局,以站促城,以城聚产,打造国际化门户,引领大兰州都市圈北部高质量跨越式发展。

2 高铁枢纽地区建设研究及策略

高铁枢纽区域如何建设成为了地区和城市关注的焦点之一,目前国内对高铁枢纽的研究主要集中在两方面:一是在微观层面以研究高铁站点为核心的建筑设计及站点周边的空间形态为主;二是在宏观层面以研究高铁开通后对城市空间形态及区域层面各城市之间相互作用的影响为主。

通过国际性枢纽先进规划理念,我们发现高铁枢纽区域不仅仅是单一的交通集散空间,更是引领城市结构重塑的综合化片区,城市的活力集聚地和标志性中心。

根据国家发改委《关于推进高铁站周边区域合理开发建设的指导意见》,结合对国内高铁枢纽区域发展,高铁枢纽建设的研究,我们认为高铁枢纽区域应遵从“四要四不要”的原则,进而明确“四个一体化”的发展策略。未来枢纽的发展将与周边相邻的城市地区相融合,与城市功能进行深度整合,构建更生态、更智慧、更文化的新型城市活力片区。

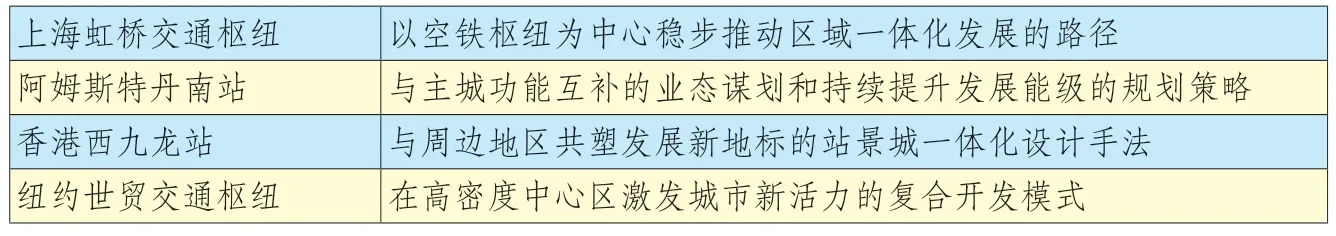

表1 国际性枢纽借鉴点

2.1 站场一体化——不要单一功能的交通集散中心,要打造无缝换乘的综合交通枢纽

我国传统火车站场多是以广场为核心组织站前空间,而随着高铁时代的到来,高铁客运站已成为多种交通方式一站式换乘的综合交通及服务枢纽。

(1)站前广场与站房规模研究

通过20个直辖市/省会城市的新城/新区高铁站的案例研究,站前广场平均占地4.5公顷,最大15.5公顷;站房建筑基底面积平均约16万平方米,最大23.4万平方米,长度约450米左右;高铁站建筑面积规模(站房基底面积10~20万m² 站点)均大于10万平方米,总建筑面积为站房建筑面积的1.1~3.2倍,最高聚集人数均大于5000人。

(2)交通组织研究

通过雄安高铁站、郑州东高铁站及杭州东站的案例研究,我们认为高铁枢纽应以“无缝换乘”为理念, 凸显交通门户的优势和快达快发价值。

从城市层面:通过城市快速路、城市道路、轨道交通与高铁枢纽地区的衔接,安排好各种车流和人流的组织,互不干扰。高架层组织旅客到发,地面层组织长途公交和小汽车接驳,地下一层解决出租车蓄车,地下二层衔接轨道交通。同时考虑设置二层夹层通道进行人行交通组织,连接周边公共建筑,将高铁枢纽转换成便捷的城市公共交通换乘中心

从枢纽层面:以换乘大厅为内外交通转换核心,通过立体交通综合化处理列车到发、地铁、公交、长途、出租车、旅游大巴、社会车辆等各种交通方式的组织与换乘。 城市航站楼可实现站内值机,同时兼顾服务设施的布局利用。

2.2 站城一体化——不要单一站点发展的建设模式,要建设站城一体的新型功能混合区

现有一些地区的高铁站由于远离城区,往往仍是以交通功能为主导的建设模式,枢纽与外部城市空间的关系相对缺乏考虑。

通过郑州、乌鲁木齐、杭州、济南、南京等省会城市的高铁枢纽区域规划案例研究,开发范围可分为两类,一是开发半径2.5公里左右,如杭州东站和南京南站,二是开发半径5公里左右,如郑州东、乌鲁木齐和济南西。相对而言,江浙发达地区的站区开发更为集聚,而其他地区的站区开发规模普遍较大。

高铁枢纽的周边土地开发一般采用圈层模式,按照开发强度与功能大致可分为500米、1000~1500米、2000~2500米三个圈层,内圈层常由交通枢纽(及交通站场)、商务办公、酒店、综合商业等构成,形成高铁核心商圈;第二圈层除商业、商务、酒店等功能外,增加了枢纽产业、公共服务与居住配套;第三圈层是第二圈层的功能延伸。目前国内高铁站规划的核心区规模多在3~5平方公里(约半径1000米左右),以商务办公为主导功能,商业次之,往往在主要发展侧,沿正对站房的主轴线集聚。相关研究的建议高铁枢纽周边开发强度下限平均容积率2.5~3.5。

2.3 城景一体化——不要大轴线的交通集散广场,要建设以开敞空间为主导的城市活力集聚地

现有很多站前广场往往在轴线空间的长度、宽度及周边围合建筑的尺度方面处理不当,形成仪式感的大轴线大广场,加上区域设施配套不足、功能与场所安排不合理等因素,不适合人们的活动。

(1)站前空间形态、尺度与体系研究

通过对南京南站、乌鲁木齐站、杭州东站、武汉站四个网评中国最美高铁站的站前区域空间研究,枢纽站前广场通过轴线结合城市整体的空间形态引导与周边的生态开敞空间有机连接,轴线长度约0.8-1.2公里,形成一个以高铁枢纽为焦点,由枢纽站场向外围城市公共活动区域( 拓展区与影响区) 流动的共享空间。

(2)枢纽区域街区尺度研究

通过虹桥商务区核心区、阿姆斯特丹南站,日本福冈JR博多站等地区的街区尺度研究,在轴线公共空间外围,为了构筑交通顺畅、环境优良的城市活力中心和形象门户,形成了以小街区、密路网为主导的商务街区,尺度约100~180m,街区尺度约1-2公顷,既能满足交通高效集散,又能支撑地区高强度开发的路网格局。

2.4 区域一体化——不要有城无产的新区开发,要建设产城融合的城市活力引擎

我国高铁枢纽区域的建设不仅要提升区域交通运输能力,更要促进区域城镇化良性发展,这是我国高铁承载的特殊使命。因此高铁枢纽区域的开发建设需要明确的主导产业和动力机制,而非单纯依靠政府搬迁或者房地产开发。

郑州东站综合枢纽地区,在多战略多核心的政策叠加下,打造成为创新升级共同核心、郑州的新引擎;乌鲁木齐站作为丝绸之路经济带核心区的重要载体,结合乌鲁木齐高新区的建设,成为引领乌鲁木齐发展的价值新高地。

高铁枢纽地区的建设绝不是简单的产业规模量变,而是应该成为整个区域城市网络体系重要的节点,助力既有产业升级,实现城市的精明增长和可持续发展。同时高铁使城市间的同城效应显现,促进沿线城市的一体化进程,有助于扩大地区间分工,增强都市圈核心的辐射能力。

3 兰州新区高铁商务区实践——四个一体化,构建空铁双高引领,双轮驱动的新区格局

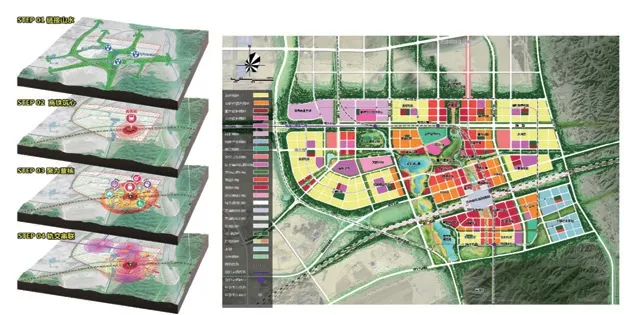

图2 兰州新区高铁商务区方案构思

3.1 新区之眸——站场一体的枢纽窗口

(1)打造高能级,复合化的交通枢纽中枢

兰州新区南站原站房建筑面积设计:10000m²,最高聚集人数:2500人,与苏州北站现状规模相当。随着旅游容量短期猛增,加上通苏嘉甬高铁开通,苏州北站初期设计容量严重不足,规划新建站房面积达到过去的10倍。因此随着未来京兰客专开通,兰州新区南站客流量将迅速扩大,规划建议做好充分预留,对标乌鲁木齐站,功能借鉴JR京都站。按建筑基底面积:15万m²;总建筑面积:10万m²;最高聚集人数:8000人;设计高峰发送量:24万人。

(2)打造一站式换乘的新区之眸

枢纽站场采用了“一体化设计,设施集成化”原则:以地面综合换乘大厅为核心,地面一层为铁路站台层、长途-公交枢纽、城市航站楼、旅游服务中心等配套设施在两侧布局,通过站前地面道路组织交通,右进右出;地面二层为出发层及候车-售票大厅、商业空间等,通过高架匝道组织交通,即停即走;地下一层为到达层与出租车蓄车与小汽车停车场、商业空间等,内部设置南北联通的交通通道;地下二层为城市轨道站点。枢纽内部采用了立体交通的换乘模式,旅游不出站,基本实现了“全天候、无缝衔接、便捷换乘”的目标,可通过城市航站楼实现站内值机。搭乘轨道交通5号线10分钟便可直达中川机场,45分钟到达兰州主城区。同时规划设置二层步行通道连接周边公共建筑,通过二层景观平台将枢纽与周边公共空间有机连接,便于人群的导入和休闲,避免车行交通的干扰与割裂。

图3 兰州新区高铁南站功能示意

3.2 开放门户——站城一体的复合中心

兰州新区高铁商务区从宏观政策导向、枢纽开发特征、新区发展需求、自身特色禀赋,围绕优化创新环境,吸引创新人才,提升综合创新能力,打造以区域交流、创新创业、特色培育、综合服务4大绿色都市产业为主导的赋能板块,形成新经济产业和现代服务业集聚区,助力兰州新区实现跨越创新。

高铁商务区凸显高铁核心引领的圈层开发,打造集商务交往、产业融合创新、市民日常休闲于一体的24小时活力中心,激活区域发展新动能。500米的核心圈层内,围绕枢纽集中布局旅游集散中心、金融中心、创新中心、新丝路中心4大核心引领项目。1公里圈层内,北侧区域以商务商业主导功能、南侧区域以科创孵化为主要功能进行布局,助力区域产业集聚。2公里圈层内,围绕生态开敞空间星月湿地,丝路文化展示中心、总部中心、全民健身中心、商旅综合体等特色项目依次布局,吸引区域人气集聚。外围依次展开科教研发、特色人居等12个特色组团。以轨道交通构建公共交通骨架,4条有轨电车作为有效补充。公共设施临近公交站点布局,形成20个TSOD中心,打造社区生活圈,构建高品质生活空间。

3.3 生态标杆——城景一体的生态标杆

高铁商务区外围为秦王川生态空间,以此为核心,规划构建85平方公里的外围生境圈与1公里宽的田园缓冲带。同时预留滨水、沿山、沿线生态大廊道,融入区域生态格局,塑造山田城多级缓冲,山水城相融的生态格局。

在引大入秦水工程基础通过梳理水生态系统,以现状如意湖打造内部海绵中心,拓展如意湖湿地,与高铁广场轴线相连,构建商务核心区内部景观核心。以水系和生态廊道为蓝绿骨架,慢行步行系统,提升城市回游性。各级公园开放空间通过慢行体系网状展开,增添了城市活力。同时结合国土空间规划“三线”要求,严守保护与开发边界,坚持生态安全底线。

规划按照小街区、密路网的原则框定总体格局,核心圈层商务商业功能的街区边长100~150m,街区面积1~2ha;其他街区原则上边长控制在170~240m,街区面积2~4ha。

3.4 活力引擎——区域一体的创新之源

与空港联运是集聚人流、物资流和信息流的良好方式,兰州新区高铁商务区将构建全方位开放平台,培养贸易新业态新模式,通过轨道交通、快速路网体系实现高铁与机场的高效联动,实现“一带一路”的重要节点,甘肃省对外开放的重要窗口和门户作用;同时完善综合配套,提升综合创新能力,通过区域城际快轨,辐射带动周边白银、武威、金昌等城市,更有效的建立机场两小时辐射圈,实现区域一体化发展。

4 结语

高铁枢纽区域的建设,发展应以发展需求、以人为本为基准,创造特色鲜明的场所气质,打造区域发展引擎。兰州新区高铁商务区将以绿色发展为前提,创新发展为动力,高质量建设国家新区门户,开放都会引擎,为兰州新区的建设增添新辉。

图4 兰州新区高铁商务区鸟瞰图