社会网络对农民工同乡聚居的影响研究*

(暨南大学经济学院 广东广州 510632)

一、引 言

“以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。”在乡土社会下,“生于斯、死于斯”是其主要特征(费孝通,2003)。但改革开放以来,中国农村的社会经济结构发生深刻变化。一方面,在一系列农业政策指导和推动下,农村生产力得到大幅度解放,使农村出现了大量的剩余劳动力。另一方面,户籍制度的改革,打破了土地对农民的束缚;在城乡二元结构下,进城务工经商仍然是农民增加收入的重要手段和途径,这一系列因素促使了农民进城务工经商(蔡昉,2018)。根据国家卫计委发布的《中国流动人口发展报告2018》,2017 年我国的流动人口规模为2.44 亿人。而国家统计局发布的《2017 年农民工监测调查报告》显示,2017 年我国农民工总量达到2.87 亿人,外出农民工人数达到1.72亿,外出农民工人数超过了我国流动人口和农民工人口的半数,间接说明农民工的迁移流动已经成为我国人口流动的重要组成部分。但在城乡二元结构下,农民“落脚城市”的公共政策缺位与制度性歧视,使“农一代”的跨区域流动,不是向融入城市的市民化方向发展,而是形成了数量庞大的“两栖人口”或所谓的“候鸟式迁移”(刘守英和王一鸽,2018)。此外,在“候鸟式迁移”过程中,由于城乡户籍制度、土地制度及劳动力市场不完善等障碍,以亲缘、地缘为纽带的社会网络等非正式制度成为农民工获取职业信息和实现就业的重要渠道。①对于劳动力市场上的就业行为,一般认为包括两种:科层、市场等正式渠道和社会网络等非正式渠道;前者如单位内部招工、国家分配和组织调动等,后者如通过各种社会关系网络获得信息资源和人情资源,进而实现就业。对本文所采用的数据分析表明,六成左右的农民工通过家庭、亲戚和朋友等社会网络就职;初次进城前,超过八成的农民工借助于亲戚或同乡获取务工经商的信息。进一步采用国家卫计委2016 年流动人口动态监测数据进行分析,结论相同。在迁入地,乡城流动人口往往在空间上相聚而居或相聚而业,形成如北京“浙江村”、广州“湖北村”、深圳“湖南村”等人口聚居现象。那么,通过社会网络实现就业会影响农民工进城后的居住选择吗?是使农民工选择与同乡相聚而居,抑或是与本地人融合,即农民工通过社会网络就职是否会使其倾向于选择与同乡聚居,从而影响其社会融合?国内以往的文献较少予以探讨,本文拟尝试弥补此不足,对上述问题从理论和实证层面予以回答。

二、文献综述

对于劳动力市场上的工作信息传递,Granovetter(1973)提出了弱连带优势理论,该理论认为弱连带(weak ties)相对于强连带(strong ties)在获取有效且高质量信息方面具有显著优势,Granovetter 基于问卷调查和深度访谈收集到的资料,运用社会网络分析方法,对劳动力市场上求职者找工作的过程予以了强有力的解释。在此基础之上,国内外的大量研究业已证明,无论是由强连带,还是弱连带所构成的社会网络,都是求职者获取工作信息的重要渠道(王春超和袁伟,2016;Giulietti 等,2018)。即便是在劳动力市场比较完善的西方发达国家,社会网络对解决劳动力市场的信息不对称也起着重要作用。相关研究指出,美国近三分之一到二分之一的就业人员,是通过以亲属、熟人、朋友等为纽带的社会关系网络来获取工作信息或就职,并且通过社会网络找到工作的就业者不仅跳槽率较低且生产率较高(Burks 等,2015)。Gee 等(2017)对包含55 个国家的1 700 万条社交网络用户及其与好友的关系进行了研究,发现在各个国家中大部分劳动力通过弱连带而非强连带获得工作信息,进而找到工作,他们认为这并不是由于弱连带更有用,而是由于其更易获得且数量较大。在中国人情社会及农民工自身人力资本的约束下,社会网络成为该群体获取信息、资源和情感支持的重要渠道。Tian 和Lin(2016)利用中国劳动力市场与社会流动性调查、2004 年社会资本调查及2004 年中国综合社会调查的数据研究发现,转型期的中国,市场机制的不完善及户籍制度对劳动力市场的分割,使社会网络在传递信息和弥补市场缺陷方面起着重要作用。邓睿和冉光和(2018)认为,农民工一般通过人才市场、私人中介、报纸媒介等正式渠道,以及亲戚、朋友、熟人等非正式渠道或社会网络搜寻就业机会,进而在城市获得就业,并且大部分农民工是通过后者获得高质量工作。

以往的相关文献表明,通过社会网络获取工作信息和就业的流动人口更容易形成亲缘、业缘、地缘等空间集聚,这是因为后续迁移者会偏好于选择与自己具有相同个人特征的群体相聚而居,如职业、学历、语言、籍贯、迁移经历等(Bertoli 和Ruyssen,2018)。Hellerstein 等(2011)的研究就发现,在美国,西班牙裔美国人更倾向于与西班牙裔美国人一起生活和居住。Patel 和Vella(2013)利用1980 年、1990 年和2000 年的美国人口普查数据发现,1980—2000 年间新到美国的移民群体在选择迁入地时,会追随已迁移同乡移民的脚步,且倾向于选择从事与已迁入者相同的职业。在中国,这种基于亲缘、业缘、地缘的相聚而居更为常见。张春泥和谢宇(2013)发现农民在进城之后会基于同乡关系建立和拓展社会网络,从而获得就业信息、社会资源、情感支持,进一步形成同乡聚居。李志刚等(2011)对广州海珠区“湖北村”的个案研究发现,“湖北村”这种同乡聚居社区的存在正是基于亲缘、地缘等社会网络的族群雇工模式。此外,也有研究指出人力资本和社会网络所带来的外部性,更多是通过面对面的信息交流所产生的,这样就必然使外部性局限在一定区域内,使通过社会网络获取资源和信息的个体在空间上形成集聚(朱炎亮,2016;Glaeser 和Lu,2018)。

综合以上研究,社会网络有助于个体获取信息、资源及实现就业,同时社会网络也会影响到个体的收入、聚居选择和就业质量等。但以往关于社会网络对农民工空间集聚的实证研究,多聚焦于城市层面,而较少从农民工的邻居选择、聚居形式等微观环境进行探讨。对“同乡社区”或“同乡聚居社区”的研究多为案例研究,缺乏理论和实证分析。那么,借助于社会网络就职的农民工是否更容易在空间上相聚而居,从而形成同乡聚居?同乡聚居对农民工的融入城市有何影响?本文拟从理论层面和实证层面对上述问题进行探讨。

三、理论模型推演

本文接下来所构建的模型参考了Michel 等(1996)等所构建的异质劳动力的跨区域均衡模型,此理论模型揭示了外部性如何影响劳动力的空间区位选择,进而导致经济活动在空间上形成集聚。本文对此模型作了进一步扩展,将社会网络(θ)加入理论模型中,进而将社会网络这一关键变量内生化,阐释了社会网络在影响个体空间聚居选择过程中的作用。

(一)基本模型与假设

假设有一个由两个区域r=A,B构成的经济体,两区域间生产的产品无差异,产品的生产仅需要劳动这一种生产要素且无运输成本。区域r中包含两种劳动生产要素:流动人口和本地居民,分别称之为h和l。Hr表示区域r中流动人口的人数,Lr表示区域r中本地居民的人数,故H=HA+HB,L=L A+LB,则A和B的劳动力总数可表示为P=H+L。对于区域r,其生产函数可表示为:

上述生产函数中,E(Hr)是一个外部性函数,具有希克斯转移因子的特点,即随着流动人口的流入,其所带来的技术进步是递增的。换句话说,随着居住在同一区域内流动人口的增加,相应的外部性也在增加,但同时外部性的边际生产率也在降低,进而降低流动人口的工资。F(Hr,Lr)是一个满足稻田条件(Inadaconditions,f′(0)=∞)的新古典生产函数,即满足规模报酬不变及边际产出递减,进而有F(Hr,1)=f(Hr),且f′(Hr)>0,f′(Hr)< 0。这里之所以引进一个具有外部性的生产函数,是因为区域内拥有较多数量的流动人口,能够提高区域内所有劳动力的生产率,例如高低技能劳动力的互补,以及一个具有高技能的工人在与周围劳动力充分交流的条件下,通过知识溢出、人力资本外部性和“干中学”机制能够较大幅度提高周围劳动力的生产率水平。

由于区域内的产品市场是完全竞争的,且不存在运输成本,故两个区域中的产品价格是相同的,可将价格标准化为1。同样区域内的劳动力市场也是完全竞争的,因而每个劳动力的区域工资由其边际生产率决定。可得流动人口的工资为:

则给定区域r(r=A,B)内的劳动力j(j=H,L)的效用为:

其中u()是来自于工资的间接效用,er(Pr)是消费的外部性,它取决于区域r上居住的总人口数Pr。在这里假定两类劳动力的消费外部性函数有相同的函数形式:

其中Pr/Sr表示区域r的人口密度,Sr表示该区域的总面积,需要强调的是,Sr并不一定指物理面积的大小,例如其还可以指工人所消费的公共基础设施量或公共福利设施数量。假定两个区域的初始禀赋是相同的,即SA=SB。此外,还假定各区域的函数v是相同的,即每个区域都不存在结构上的优势。为了进一步讨论区域空间承载力所造成的影响,假设>0,<0。第一个不等式(> 0)表示的是集聚效应(agglomeration effect):区域r中的人口越多,个体之间交互的潜能越大,在交互过程中传递的就业信息量越大,从而越有利于个体实现就业。因此,个体在选择进入某个区域的过程中,社会网络起着重要的信息传递作用。第二个不等式(< 0)表示的是拥挤效应(crowding effect),例如居住有大量人口的区域往往会面临较高的污染、较高的犯罪率、较差的环境及较少的公共设施,进而降低个体的福利。因此,当个体选择进入一个人口较多的区域时,集聚效应所带来的向心力,促使其倾向于选择集聚,而拥挤效应所带来的离心力,促使其选择离散。个体的最终居住选择取决于对二者的权衡。最后,本文假定特定区域内生产和消费所产生的外部性不会溢出到另一区域。

为了不失一般性,当考虑其他影响因素时,将消费的外部性设为以下具体形式:

其中,a、b和θ为[0,1]的常数,a表示生活福利的重要性,b表示工人福利中的拥挤效应,θ表示社会网络的规模强度,即交流的外部性,其是集聚效应的重要组成部分。社会网络产生的集聚效应包含两个含义:区域内人口规模越大,信息交流的规模越大,越有利于个体实现就业和应对失业风险;另一个含义是通过社会网络搜寻工作会影响到劳动力的区位选择。具体而言,在交流的过程中,区域内的流动人口会相互获得有关就业、生活等方面的信息,个体通过对比可能选择去工资更高、福利更好的城市,其也可能把这些信息和资源通过乡土网络传递给未进城的亲属或朋友,从而吸引更多的同乡村民进入自己所在城市打工及所在区域居住。

接下来分析社会网络内生化情形下,个体的迁移行为。若两个区域间的公共生活福利设施不同,流动人口在流动时,除了考虑工资差异,还会考虑到集聚效应和拥挤效应,此时劳动力的流动行为是由效用差异的驱动而产生的,具体为:

表达式中的m是个常量,表示阻碍或促进流动的因素,如距离的远近、运输的便利、区域的社会经济状况及个人与家庭的特征等其他影响个体适应性的因素。

(二)均衡

由于经济所遵循的路径具有唯一性,所以流动人口的均衡分布依赖于本地人的初始分布。为了阐释其中的机理,接下来讨论更为一般的情景,流动人口的迁入会影响两个区域内的福利水平,即a、bθ、均不为零。具体而言,个体在既定区域内所获得的间接效用,不仅取决于工资水平,还取决于区域内各种消费外部性所产生的差异。假定生产的外部性、生产函数及效用函数的具体形式分别为:

其中ε为正常数,0<σ<1,r=A,B。将(9)式代入(6)式得:

把(8)、(9)式代入(2)式得:

将(11)式代入(10)式得:

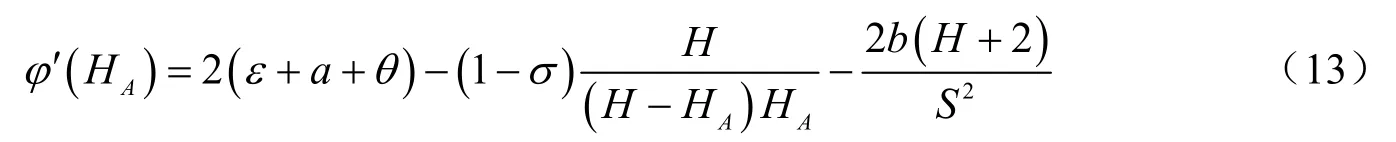

将(5)式代入(12)式后,对HA求微分可得:

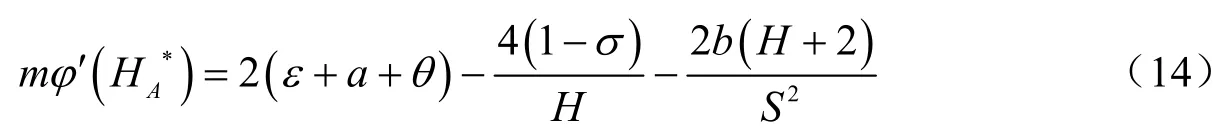

通过对φ′′(HA)分析可知是使φ′′(HA)=0的唯一解,即是φ′(HA)在[0,H]上唯一最大值。此时会出现两种情况:

当φ′()≤ 0时,这意味着在[0,H]内,必有φ′(HA)≤ 0,这表明在[0,H]内,φ(HA)为严格递减函数,又φ(0)=∞且φ(H)=-∞,故是唯一均衡,且全局稳定(见图1(a))。

当φ′()> 0时,此时φ′(HA)为凹函数,若φ′(HA)=0,存在两个解在区间上严格递减,在区间上严格递增,在区间上严格递减,所以当且仅当时,存在三种均衡,此时对称均衡不稳定,而非对称均衡收敛稳定(见图1(b))。

单一均衡的条件等价于:

因此,当集聚效应强于拥挤效应,或生产外部性足够强,又或两条件同时满足时,存在三种均衡。同时也可以看出,即使不存在生产和消费外部性(ε=a=b=0),即当区域间的生活福利设施是独立相同的,不受人口规模影响,但只要社会网络规模足够强(即θ≠ 0),也可得到三个均衡。此时,均衡中的对称均衡是不稳定的,流动人口不会均匀地分布于两个区域;非对称均衡是稳定的,即大部分流动人口会集聚于其中一个区域,进而会产生很强的集聚效应。此外,在社会网络的作用下,拥有大量的流动人口的区域将会吸引越来越多的流动人口集聚,并且会造成另一区域的利益损失,产生非对称的空间格局,形成空间集聚。结合本文所要研究的问题,提出如下假说:

假说1:通过社会网络实现就业会使农民工在空间上形成同乡聚居。

图1 对称均衡与非对称均衡

从理论模型的均衡结果可以得出,若生产外部性不是足够强,此时存在唯一稳定均衡(见图1(a))。若生产外部性或社会网络规模足够强,会存在多个稳定均衡(见图1(b))。但当社会网络所产生的交流外部性存在时,式(15)较易实现而式(16)较难实现,从而使图1(a)和图1(b)中的对称均衡难以存在。此时,非对称均衡是稳定的,除非拥挤效应足够强,则存在唯一不稳定均衡。大部分流动人口会聚居于同一区域,从而不利于流动人口与本地居民融合。提出如下假说:

假说2:农民工的同乡聚居不利于其融入城市。

四、计量模型、数据说明与变量选取

(一)计量模型和数据说明

1.计量模型

根据以往文献的研究可知,农民工多通过社会网络获取信息、资源和实现就业。根据理论模型的分析可知,通过社会网络就职的农民工会倾向于选择同乡为邻居,并且在此过程中可能会吸引更多的同乡村民进入自己所在的城市务工经商及选择同乡为邻居,从而形成同乡聚居。为了检验本文所提出的假说,建立如下计量模型:

其中,i表示第i个农民工,Neigh是表征农民工聚居选择的量,Net是表征社会网络的量,X是控制变量矩阵,∏是相应的回归系数矩阵,ε是随机扰动项。若第一个假说成立,则当被解释变量Neigh为“同乡”时,则估计系数β1应为正;同理,当被解释变量Neigh为“本地人”时,则估计系数β1应为负。

2.数据说明

本文所主要采用的数据来源于中国乡城流动人口数据RUMiC 2008 和国家卫计委中国流动人口动态监测调查数据。中国乡城流动人口数据RUMiC 2008 是由北京师范大学、澳大利亚国立大学、国家统计局和德国劳动研究所,于2008 年在上海,广东的广州、深圳和东莞,江苏的南京和无锡,浙江的杭州和宁波,湖北的武汉,安徽的合肥和蚌埠,河南的郑州和洛阳,重庆,四川的成都等9 个省份的15 个城市进行的实地调查。因为中国大部分乡城流动人口多集中于上述城市,故该项目的调查数据具有代表性。国家卫计委中国流动人口动态监测调查数据是由国家卫生健康委员会按照随机原则在全国31 个省(区、市)和新疆生产建设兵团城市地区抽取样本点,自2009 年起每年开展一次。因此,该数据调查结果对全国和各省有较好代表性。在此基础之上,2013 年和2014 年又开展了流动人口社会融合调查。其中,2013 年流动人口社会融合调查在上海市、苏州市、无锡市、武汉市、长沙市、西安市、泉州市、咸阳市8 市开展。由于2014 年数据中未包含农民工的求职途径这一核心解释变量,而2013 年数据中包含了本文所用到的被解释变量和核心解释变量,故本文选用2013 年的流动人口社会融合调查数据,进行稳健性检验及探讨同乡聚居对农民工社会融合的影响。由于本文只考虑农民工的情况,故删除了2013 年流动人口社会融合调查数据中城镇户籍的流动人口。在删除相关变量的缺失值和极端值后,从RUMiC 2008 获得6 416个农民工样本,从2013 年的流动人口社会融合调查数据获得12 546个农民工样本。此外,文中用到的城市房价数据来自于相关城市的统计年鉴;所用到的城市租金数据来自于由中国房地产协会主办的中国房价行情网禧泰数据库。

(二)变量选取与描述性统计

1.被解释变量

对于本文的因变量同乡聚居,在RUMiC 2008 数据中,本文选取“周围是否住着很多同乡?”来衡量,若回答为“是”则说明农民工在居住地的选择上更倾向与自己的同乡聚居。在国家卫计委2013 年流动人口社会融合调查数据中,关于“您的邻居主要是谁?”的回答主要有“外地人”和“本地人”,若农民工回答为“本地人”则说明农民工在居住地的选择上,不倾向与自己的同乡聚居,从而对同乡聚居进行间接刻画。对于社会融合,本文采用“如果城里政策允许,您会在城里待多久?”来衡量,该问题的回答包括“不确定、1 年、1—3 年、3 年以上、一直待下去”,为了度量农民工融入意愿的强度,本文对以上回答分别赋值1、2、3、4、5,赋值越高表示融入意愿越强。

2.解释变量

对于本文的自变量社会网络的测量,这里参考边燕杰等(2012)对于社会网络现实形态的划分,他们根据关系类型,将社会网络主要分为求职网、拜年网、餐饮网等。本文的核心解释变量主要选取的是求职网,用“农民工获得当前主要工作的途径”来刻画。在RUMiC 2008 和国家卫计委流动人口社会融合调查数据的数据中,就职途径主要包括:政府安排、政府职介、社区就业服务站等政府或科层途径;商业职介(包括人才交流会)、看到广告后申请、直接申请及雇主招工等市场途径;家人联系、亲戚介绍、朋友介绍、一般熟人介绍等非正式渠道。若农民工是通过家人联系、亲戚介绍、朋友介绍、一般熟人介绍等实现就业,本文即认为其通过社会网络途径就职。此外,本文还采用拜年网作为社会网络的代理变量,对本文结论进行了稳健性检验;对于拜年网,用“最近的一个春节期间,通过各种方式相互问候的人数”来刻画。

3.其他控制变量

以往研究认为个人特征、家庭特征、工作特征、老家所在村村民外出务工经商状况等均会影响到农民工的居住选择和融合意愿。对于个人特征,本文的选取主要有性别、年龄、受教育年限、婚姻状况、现职工作经验等;对于家庭特征,本文的选取主要有人均耕地和同住家庭人数等;对于工作特征,本文的选取主要有正职月收入、购买社会保险情况、合同性质、职业、所有制和地区等;对于老家所在村状况,本文主要选取老家所在村劳动力外出务工比例。①因篇幅所限,本文省略了描述性统计结果,感兴趣的读者可在《经济科学》官网论文页面“附录与扩展”栏目下载。

(三)内生性问题

对于模型中可能存在的内生性问题,如遗漏关键变量和反向因果,本文采用工具变量法进行处理。由于本文中衡量社会网络的变量为二值虚拟变量,常规两阶段的工具变量法难以处理。所幸的是,Roodman(2011)提出的条件混合估计法(conditional mixed process,CMP)为处理这类特征变量的内生性提供了有效方法。CMP 采用极大似然估计法,把联立方程组当作一个系统进行估计,而非传统的两阶段回归,进而会更有效率和优势。此外,该估计方法的优势在于方程组中的内生解释变量和被解释变量不仅可以为连续变量,也可以为分类变量。因此,方程组中的回归方程可以为线性模型,也可以为非线性模型。在本文中,方程组中的主方程为Probit 模型,主方程的被解释变量为农民工同乡聚居选择,解释变量为内生变量社会网络(Net_job)和控制变量。辅助方程也为Probit 模型,辅助方程的被解释变量为社会网络,解释变量为工具变量和控制变量。CMP 的处理效果体现在两个方程残差扰动项的相关系数经费雪z变换(Fisherz-transformation)后统计量(atanhrho)的显著性上。②费雪z变换过程:atanhrho=(1/2)ln((1+rho)/(1-rho)),其中rho是主方程和辅助方程的误差扰动项的相关系数。在本文中,该检验的原假设为“社会网络是外生变量”,如果估计结果拒绝原假设,则说明社会网络是内生变量。在此情况下,CMP 估计结果将优于原Probit 模型估计结果,否则Probit估计结果将优于CMP估计结果。对于社会网络的工具变量,本文选取“初次进城前,农民工借助于亲戚或同乡获取务工经商的信息”。一方面,农民工初次进城前若是通过亲戚或同乡获取务工经商的信息,进城后会倾向于借助这些社会关系网络来求职和就业。另一方面,初次进城前通过亲戚或同乡获取务工经商的信息,并不会直接影响到农民工目前的居住选择。这是因为农民工作出目前同乡聚居与否的选择与初次进城时存在一定的时间间隔,这个间隔较长且较普遍。另外进城后工作及工作城市或地点的转换也会影响到之后的聚居选择,因而初次进城前得到的居住信息与当前的聚居选择存在较大差异。根据本文所使用的RUMiC 2008 数据,大部分农民工找到现职与初次进城的时间间隔大于1 年,一半左右的农民工的时间间隔超过2 年,且大部分农民工进城之后换过工作。此外,RUMiC 2008 数据还显示,近一半的农民工自初次进城之后,不止在一个城市从事务工经商活动。因此,初次进城前通过亲戚或同乡获取务工经商的信息,并不会直接影响到农民工进城后的聚居选择。综上,选取“初次进城前,农民工借助于亲戚或同乡获取务工经商的信息”作为工具变量是合理的。

五、实证分析

(一)回归分析

根据本文理论模型提出的假说和构建的计量模型,用农民工聚居选择作为因变量对社会网络进行Probit 模型估计,同时采用稳健标准误;进一步采用CMP 估计,克服模型中的内生性问题,估计结果见表1。从表1 的(1)—(2)列可以看出,无论是否控制工作特征,社会网络的估计系数均显著为正,说明借助于社会网络就职的农民工,会倾向于选择与同乡而非本地人聚居。从表1 的(3)—(4)列可以看出,费雪z变换后的统计量显著拒绝原假设,表明社会网络为内生变量,CMP 的估计结果要优于原Probit 估计结果。在处理内生性之后,社会网络的估计系数依然为正,且影响幅度明显比原Probit 估计结果变大,说明在Probit 模型中,社会网络的影响效果被低估了。以上分析表明,借助于社会网络就职的农民工,会倾向于选择与同乡而非本地人聚居,从而验证了本文提出的第一个假说。结合理论模型的分析,可能的解释是:在通过社会网络就业的过程中,会使农民工意识到社会网络具有应对失业风险的外部性,即在失业后重新获得工作的机会较高;而为了可以更好地利用社会网络获取工作信息和机会,以便实现就业及应对未来失业的风险,农民工会更倾向于选择与同乡聚居而非本地人聚居。

同时从表1 还可以看出,在个人特征方面,性别、婚姻状况、现职工作经验(Time_job)等均会正向影响农民工选择同乡聚居,年龄、进城前非务农经历(Nofarming)等均会负向影响农民工选择同乡聚居。具体而言,男性比女性、年龄较小、已婚和进城前无非务农经历的农民工更倾向于选择同乡聚居。在家庭特征方面,家庭同住人数(Size_family)对农民工同乡聚居无显著影响,而家庭成员的人均耕地(Farmland)则会正向影响农民工选择同乡聚居。此外,老家所在村劳动力外出务工比例(Percent_left)越高,农民工选择同乡聚居的概率越大;而居住地与工作地的距离(Close)越近,农民工越倾向于选择与同乡聚居。个人收入(Income)与所在城市的租金(Rent_house)对农民工的聚居选择则无显著影响,而所在城市的房价(Price_house)越高则会显著提高农民工同乡聚居的概率。

表1 社会网络对农民工同乡聚居影响的估计结果

续表1

(二)稳健性检验

1.倾向得分匹配法

囿于本文所选择数据及变量等因素,计量模型可能存在样本选择性偏差,如借助与未借助社会网络实现就业的农民工可能存在系统性差异,即借助于社会网络实现就业和未借助于社会网络实现就业的农民工可能具有截然不同的特点。具体而言,年龄大、已婚的农民工更可能借助于社会网络实现就业,而在进城前有过非农经历、受教育程度较高的农民工更可能选择不借助于社会网络就职。

本文尝试采用倾向得分匹配方法(PSM)来计算社会网络的处理平均效应(ATT),基于PSM 构造社会网络与同乡聚居的反事实框架,来处理上述可能存在的样本选择性偏差,进行稳健性检验。这是因为基于反事实法PSM 通过ATT 可以观测到特定农民工,其借助与不借助社会网络实现就业时的同乡聚居选择状况。其中,ATT=E(Y1-Y0|X,Net_job=1),这里Y1是指借助社会网络实现就业的农民工同乡聚居选择,Y0是指未借助社会网络实现就业的农民工同乡聚居选择,X表示被解释变量。可知ATT测度的是借助社会网络实现就业的农民工,其就业前后同乡聚居选择变化的期望值。因此,基于反事实法,PSM 可以进一步检验本文所提出的假说。

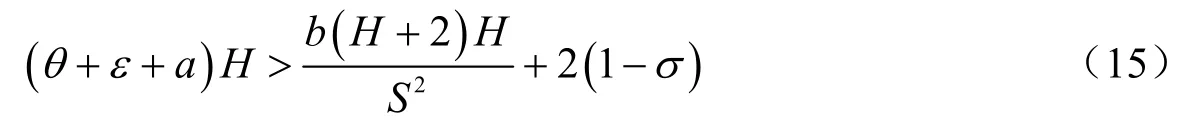

本文采用PSM 中近邻匹配、核匹配、样条匹配等方法进行匹配估计,结果见表2 的(1)—(4)列。从中可以看出,无论是近邻匹配、核匹配,抑或是样条匹配,ATT 均显著为正,说明借助于社会网络求职的农民工会更倾向于选择与同乡聚居。采用国家卫计委2013 年流动人口社会融合调查数据进行PSM 估计,估计结果见表2 的(5)—(8)列。可以看出,无论是近邻匹配、核匹配,抑或是样条匹配,ATT结果均显著为负,说明借助于社会网络求职的农民工会不倾向于选择与本地人聚居。以上结果进一步验证了本文提出的第一个假说。①因篇幅所限,本文省略了RUMiC 2008 和2013 年流动人口社会融合数据的平衡性检验结果,感兴趣的读者可在《经济科学》官网论文页面“附录与扩展”栏目下载。

表2 社会网络对农民工同乡聚居影响的PSM 估计结果

2.其他稳健性检验

为了进一步验证本文的结果,接下来本文采用国家卫计委2013 年流动人口社会融合调查数据和运用自变量替换法进行稳健性检验。如上文所述,不同于RUMiC 2008 的数据,由于国家卫计委2013 年流动人口社会融合调查数据中,关于“您的邻居主要是谁?”的回答主要有“外地人”和“本地人”,因而本文选用“邻居是本地人”来间接刻画农民工同乡聚居的选择。用选择与本地人聚居作为因变量对社会网络进行Probit 估计,估计结果见表3 第(1)列。从中可以看出,社会网络的估计系数显著为负,说明借助于社会网络求职会降低农民工与本地人聚居的概率,从而间接验证了本文提出的第一个假说。

对于自变量替换,本文选用拜年网来作为社会网络的代理变量进行检验。②受国家卫计委2013 年流动人口社会融合调查数据内容的限制,此时的控制变量,除个体的主要特征外,仅包括“工作所在城市的房价”、“工作所在城市的租金”、“居住类型是否为城中村”、“耕地亩数”、“合同性质”和“工作区域”等。具体选用“最近的一个春节期间,农民工通过各种方式相互问候过的人数(Net_spring)”、“亲戚、朋友或熟人所占拜年人数比例(Net_acqu)”、“亲戚所占拜年人数比例(Net_relat)”来刻画。可以预期,亲戚、朋友或熟人所占拜年人数比例越高,则说明农民工越倾向于与同乡进行交往,从而更可能使农民工选择同乡聚居。用农民工聚居选择对社会网络的代理变量进行估计,估计结果见表3 第(2)—(4)列。从中可以看出,上述社会网络的三个代理变量均显著为正,说明当采用拜年网时,估计结果支持上述描述及前文结论,从而对本文第一个假说作了进一步验证。

表3 社会网络对农民工同乡聚居影响的Probit 估计结果

续表3

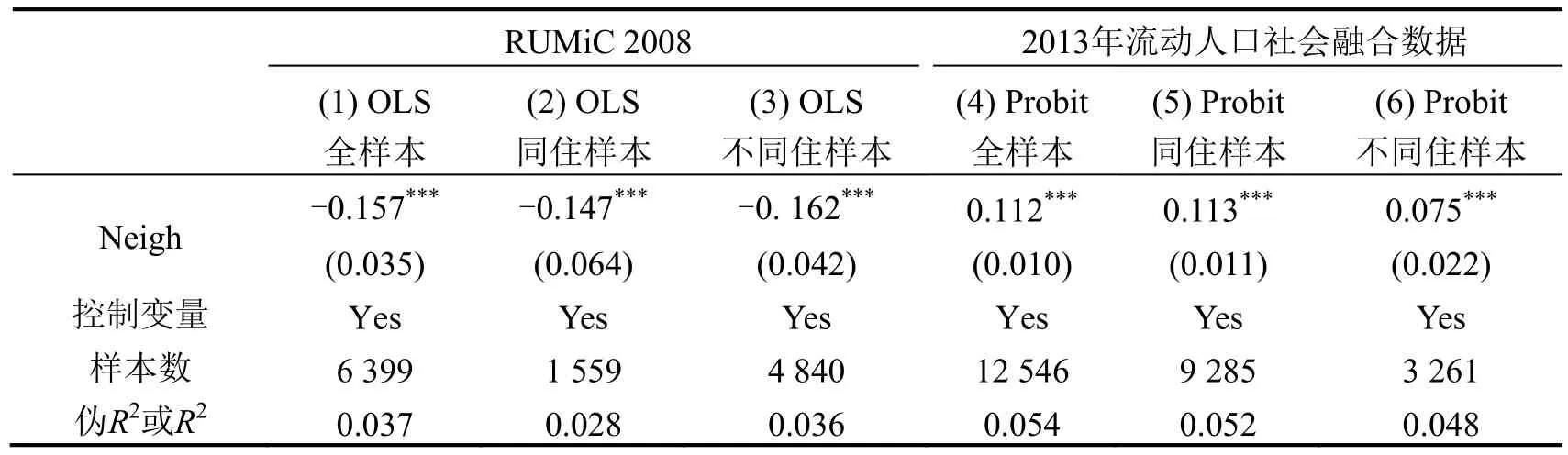

(三)进一步的讨论:农民工同乡聚居对其社会融合的影响

关于同乡聚居对农民工融入城市和社会融合的影响,本文认为同乡聚居不利于农民工融入城市,接下来本文对上述影响进行分析。用农民工融合意愿作为因变量对同乡聚居进行估计,估计结果见表4 的第(1)列。从中可以看出同乡聚居的估计系数均显著为负,这说明选择同乡聚居的农民工融入城市的意愿更低。进一步采用国家卫计委2013 年流动人口社会融合调查数据进行分析。由于在国家卫计委2013 年流动人口社会融合调查数据中,衡量融入意愿“打算在本地长期居住”的回答为“是”和“否”,本文把回答“是”设置为1,把回答“否”设置为0。用邻居为本地人对社会融合进行估计,估计结果见表4的第(4)列。从中可以看出,选择与本地人聚居会提高农民工融入城市的意愿。

表4 农民工同乡聚居对其社会融合影响的估计结果

对于模型中可能存在的反向因果问题,由理论分析可知,农民工之所以选择与同乡聚居而非本地人聚居,主要是因为与同乡聚居可以更好地利用社会网络的外部性从而获得就业信息和机会,以便实现就业及应对未来的失业风险,而非考虑融合与否,因而农民工聚居选择对融合意愿不太可能存在反向因果问题。此外,考虑到农民工的聚居选择会因是否有配偶或孩子同住而存在差异,比如,相对于有配偶或孩子同住的农民工而言,无配偶和孩子同住农民工的融合意愿可能会较低。但当把所使用数据按照是否有配偶或孩子同住分组后进行估计,估计结果见表4 的(2)—(3)列和(5)—(6)列。从中可以看出结论未发生变化,说明即使存在反向因果,对结论也无明显影响。

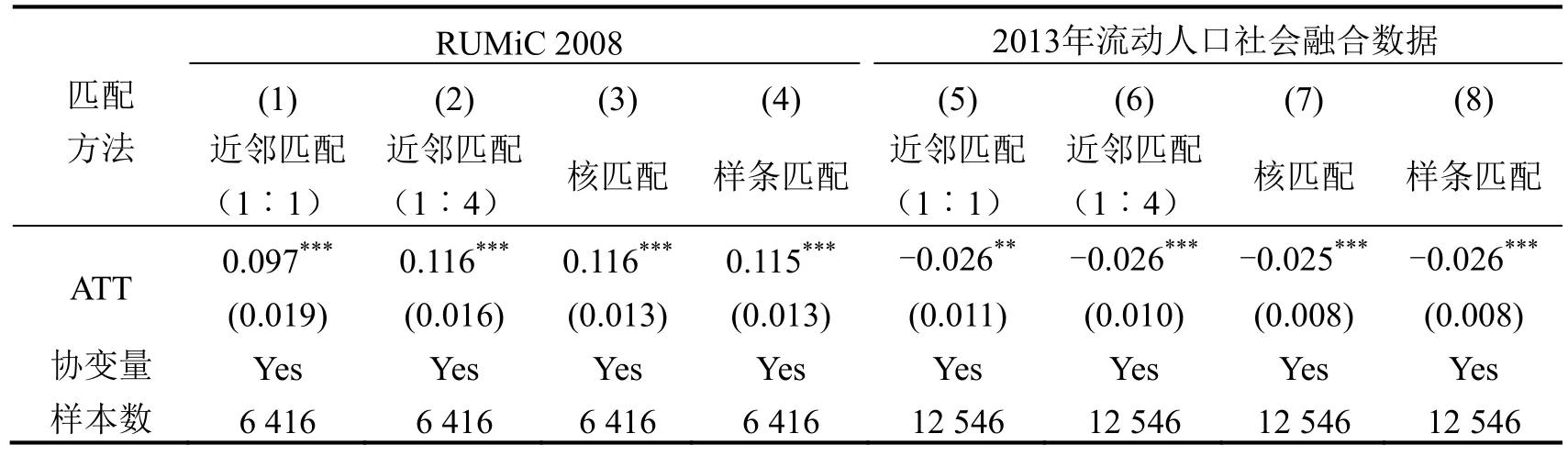

以上估计结果可能由于样本选择存在偏误。由于同乡聚居作为一种选择,选择同乡聚居与未选择同乡聚居的农民工可能具有截然不同的特点。为了克服样本选择的问题,本文采用PSM 构造了聚居选择对农民工社会融合的反事实框架进行PSM 估计,ATT 结果见表5。从中可以看出,当采用RUMiC 2008 数据及处理变量为同乡聚居时,ATT 结果均显著为负。当采用国家卫计委数据处理变量为本地人聚居时,ATT 结果均显著为正。以上结果表明选择同乡聚居而不是与本地人聚居,不利于农民工融入城市和社会融合,从而验证了本文提出的第二个假说。

表5 农民工同乡聚居对其社会融合影响的PSM 估计结果

六、主要结论与启示

(一)主要结论

在乡土人情社会下,以亲缘、地缘等为纽带的社会网络成为进城农民工获取信息、资源和求职的重要渠道,但借助于社会网络就职会如何影响农民工的聚居选择呢?本文首先对两区域异质劳动力均衡模型进行了扩展,把社会网络这一关键解释变量内生化,构建了一个社会网络对个体居住选择或聚居选择影响机制的理论模型。理论模型的分析表明,借助于社会网络获取信息、资源和求职,可能会造成个体选择同乡聚居。其次,本文利用RUMiC 2008 数据和2013 年的流动人口社会融合调查数据进行了分析,数据的分析结果表明,大多数农民工会利用社会网络获取信息、资源和求职。在采用CMP 处理了社会网络的内生性之后,实证结果表明,利用社会网络实现就业会导致农民工倾向于选择同乡聚居而非选择与本地人聚居;采用倾向得分匹配方法处理了样本选择性偏误问题之后,结果依然稳健。进一步的分析发现,农民工的同乡聚居不利于其社会融合。从而在理论层面和实证层面对本文提出的问题进行了回答。

(二)启示

第一,应搭建劳动力市场供求信息的双向传递平台,减少农民工对社会网络的过度依赖。本文的数据分析表明,农民工多通过以亲缘、地缘为纽带的社会网络等非正式渠道求职。但通过社会网络就职的农民工更倾向于选择与同乡而非本地人同居。本文的分析发现,选择同乡聚居不利于农民工融入城市和社会融合,而选择与本地人聚居则有利于其融入城市和社会融合。因此,应搭建城乡劳动力市场供求信息的双向传递平台,使农民工能够拥有与城市居民平等参与就业的机会。此外,应规范职业中介机构的行为,也可以尝试鼓励和引导中介机构下乡。

第二,国家惠农政策应向农村教育领域倾斜,提高农民的人力资本水平。本文的研究发现,农民工的教育水平普遍较低,而具有较低教育水平的农民工,更倾向于选择不主动融入城市。因此,政府应加大对农村教育的投入,提高农村居民的人力资本水平,这样不仅有利于提高农民的生产率,而且有利于减少进城农民工对社会网络的依赖,从而实现劳动力由数量供给转向质量供给,最终有利于实现我国经济高质量发展及建立现代化经济体系。

第三,应改革阻碍劳动力流动的制度障碍,使农民工更好地融入城市。我国长期存在的城乡二元结构及户籍制度,限制了农民工由农民向城市居民的转变。一般而言,城市的平均受教育年限要高于农村。对于农民而言,进入城市则可以与具有较高人力资本的劳动力进行交互,从而分享城市人力资本的外部性,提高自身的收入。对于城市而言,农民的进入有利于实现高低技能互补,从而提高整个劳动力市场的收入。