2000-2016年甘肃省水资源—能源—粮食耦合协调特征研究

党 锐, 张 军, 周冬梅, 刘 洋, 马靖靖, 朱小燕, 马 静

(1.甘肃农业大学 管理学院, 甘肃 兰州 730070; 2.甘肃农业大学 资源与环境学院, 甘肃 兰州 730070; 3.甘肃省节水农业工程技术研究中心, 甘肃 兰州 730070)

1 研究背景

水资源、能源和粮食是人类目前存在和未来发展的重要基础,也是制约一个地区发展的重要因素[1-2]。水资源是粮食和能源生产的基础,能源生产进一步提高水资源利用效率和粮食生产效率,三者之间相互依赖,紧密联系[3-4]。在此背景下“水-能源-粮食纽带”概念被提出[5],进一步促进了从综合角度对自然系统和经济社会系统耦合关系研究,特别是对深入分析水-能源-粮食之间的耦合作用关系提供了新的思路,为实现区域内资源协调平衡利用提供了有力的方法支持。

目前,国内外学者在W-E-F系统方面做了大量研究,Li等[6]和Saladini 等[7]从W-E-F可持续发展进行讨论,将农业-水-能源-粮食可持续管理(AWEFSM)模型应用于中国西北地区的实际案例进行研究,可以有效帮助决策者对水-能源-粮食的协同管理;Christopher等[8]将W-E-F系统作为一个耦合的自然-人类系统来研究,使W-E-F系统能够更好地实现弹性和可持续性的发展目标;Zhang等[9]从W-E-F系统的概念、研究方法及问题进行阐述,有助于解决W-E-F系统发展过程中的挑战性问题;白景锋等[10]运用主成分分析法和地理加权回归模型对中国水-能源-粮食压力从时空两个方面进行研究,研究得出W-E-F压力随时间呈“升-降-稳”的特点,空间上从东南沿海向西北内陆W-E-F总压力逐渐递减;邓鹏等[11]和毕博等[12]运用耦合协调模型对W-E-F系统的耦合协调关系进行研究,研究发现W-E-F系统间的发展水平尚未跨入高度发展协调阶段,还有很大的提升空间;Wang等[13]采用压力、状态和响应(PSR)模型评价水-能源-粮食关系的可持续性,研究得出中国W-E-F的可持续性处于一般状态水平;鲍淑君等[14]从W-E方面分析了W-E系统的纽带关系和协同发展,得出我国要注重政策和技术的一致性与可行性,宏观政策与微观技术相结合,用市场机制解决能源产业与水的问题;刘渝等[15]和康绍忠[16]从水资源生态安全和粮食安全方面构建评价指标体系进行研究,研究得出水资源生态质量与粮食安全质量下降;彭少明等[17]运用大系统分解协调技术及逐步优化方法和嵌套遗传算法,实现复杂巨系统的优化求解,使粮食增收、能源增产。目前他们的研究尺度大都是从国家以及流域大范围进行研究,为此,本文以甘肃省为研究对象,结合甘肃省自然资源空间分布的差异性,以及经济结构发展的多元性特征,构建W-E-F系统的评价指标,运用耦合协调模型和地理加权回归模型,分别从省域和市域空间尺度对甘肃省2000-2016年的W-E-F系统的耦合特征从时间和空间两个方面以及驱动因素进行定量研究,以期揭示甘肃省水-能源-粮食系统协调发展机制,也为经济社会可持续发展和地方政府决策提供参考依据。

2 资料来源与研究方法

2.1 研究区概况

甘肃省处于92°13′~108°46′E,32°31′~42°57′N,位于我国西部地区黄河中上游,沟通黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原,地形复杂多样。甘肃省气候干燥,气温日较差大,年平均气温0~15℃,气候类型多样,从南到北包括了亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候和高原山地气候四大类型。甘肃水资源严重匮乏,年降水量42~740mm,大致呈现出东南向西北递减的趋势。甘肃省能源种类较多,其中风能资源总储量达2.37×108kW,是中国太阳能最为丰富的三大区域之一,年太阳总辐射值为4 800 MJ/m3~6 400 MJ/m3。甘肃省下辖12个地级市,分别为兰州市、嘉峪关市、金昌市、陇南市、白银市、天水市、武威市、酒泉市、张掖市、庆阳市、平凉市和定西市,2个自治州(临夏回族自治州和甘南藏族自治州),共14个地州市(图1),土地资源丰富,总土地面积约42.58×104km2,但山地多,平地少,全省山地和丘陵占土地总面积的78.2%,土地利用率为43.55%,粮食产量仅1 091.07×104t。2017年甘肃省人口2 625.71×104人,国民生产总值7 460×108元,其中第一产业859.8×108元;第二产业2 561.8×108元;第三产业4 038.4×108元[18]。随着经济社会的快速发展,化石能源枯竭、水资源短期以及粮食安全等问题日益严重,制约着经济社会的可持续发展,甘肃省作为国家重要的生态屏障,也是“一带一路”经济带的重要陆路节点,具有重要的战略地位。

2.2 数据来源

本文从2001-2017年《甘肃省统计年鉴》《甘肃水资源公报》以及甘肃经济信息网中获取甘肃省14个地州市年降水量、水资源总量、总用水量、农田灌溉用水、总人口、粮食产量、有效灌溉面积、粮食播种面积、煤炭、液化石油气、天然气及电力等各项指标的数据。

2.3 研究方法

2.3.1 综合指数法 综合指数法是指运用极差标准化对原数据进行归一化处理,并用加权求和的综合指数计算方法,分别计算出水-能源-粮食各系统的综合指数。在计算综合指数之前,用熵值法确定各项指标的权重[19]。综合指数可计算各子系统的发展水平,其计算公式如下:

(1)

(2)

(3)

2.3.2 耦合度模型 耦合指两个或两个以上的实体相互依赖于对方的一个量度[11]。本文中耦合是指水-能源-粮食各系统间的相互作用、相互影响的程度。结合其他学者的相关研究[11-12、20],构建本文的耦合度模型:

(4)

式中:D为耦合度, 0≤D≤1,表示W-E-F各系统之间的协调发展程度,耦合度越大,表明各系统之间的协调关联性越好。参考文献[19-20]的研究成果,将耦合度分为4个等级,见表1。

表1 耦合度等级分类

2.3.3 耦合协调度模型 由于耦合度在某种情况下不能充分地反映系统内部之间的耦合协调程度的高低,为了更好地分析W-E-F系统内部要素之间在发展过程中的协调程度,本文以耦合度为基础,构建耦合协调模型,其公式如下[21-22]:

(5)

H=αW(w)+βE(e)+γF(f)

(6)

式中:N为W-E-F系统的耦合协调度,0≤N≤1;D为耦合度;H为水资源、能源、粮食的综合评价指数;W(w)、E(e)、F(f)分别为水资源、能源、粮食的综合评价指数;α、β、γ分别为水资源、能源、粮食各子系统的重要程度;考虑到水资源、能源和粮食之间依存关系,以及维持经济社会可持续发展中的作用,本研究认为W-E-F三者同等重要,故α=β=γ=1/3。本文为了便于与其他研究成果作比较,采用廖重斌[23]和张玉萍等[24]的耦合协调度划分标准,将其分为10种耦合协调类型,见表2。

2.3.4 地理加权回归法 W-E-F系统的耦合协调受到地理空间因素的影响[10、25],运用地理加权回归(GWR)模型,定量分析其影响因素,本文构建的地理加权回归模型如下[26]:

(7)

式中:Yi为甘肃省各个市i的W-E-F系统的耦合协调度; (μi+vi)为各个市i的位置,βi为各个市i的回归常数;j为各个市i的第j个回归参数;xij为自变量,表示xj在各个市i的值;n为自变量数;εi为随机误差。

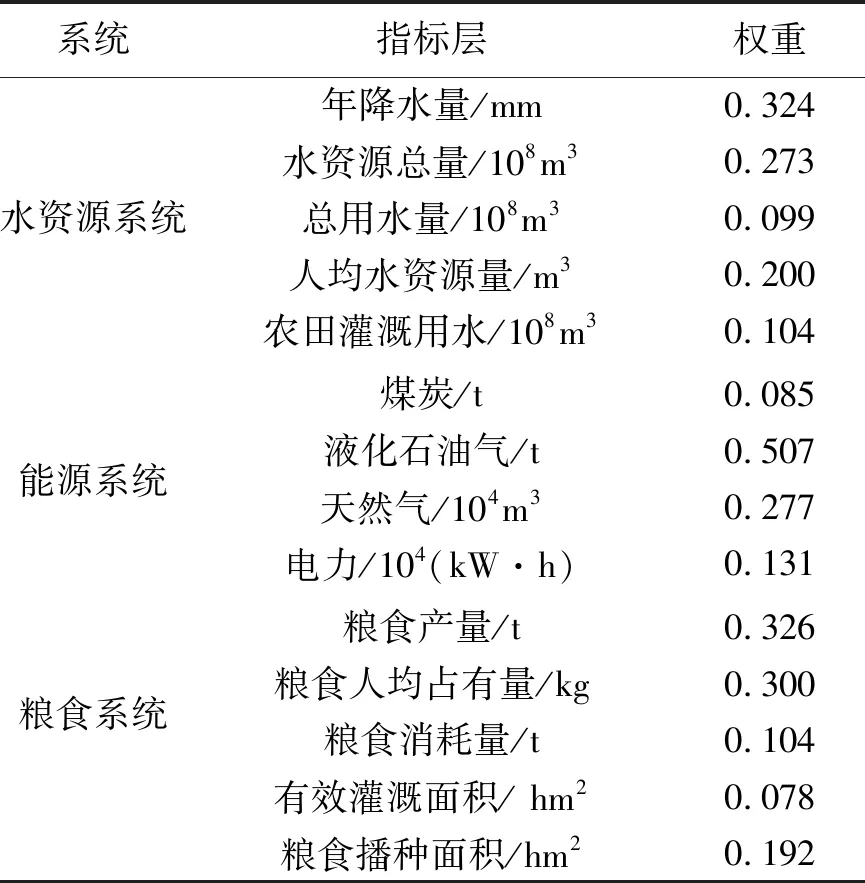

2.4 评价指标体系构建

以甘肃省14个地州市为研究单元,依据科学性、系统性和差异性等原则,并在借鉴前人研究基础上,从水资源系统、能源系统和粮食系统3个方面,选取14个评价指标(表3),在水资源系统,选取年降水量、水资源总量、总用水量、人均水资源量以及农田灌溉用水5个指标;在能源系统,选取煤炭、液化石油气、天然气及电力4个指标;在粮食资源系统,选取粮食产量、粮食人均占有量、粮食消耗量、有效灌溉面积、粮食播种面积5个指标。

表2 耦合协调度的等级分类及评价标准

3 结果与分析

3.1 甘肃省水-能源-粮食时间序列变化分析

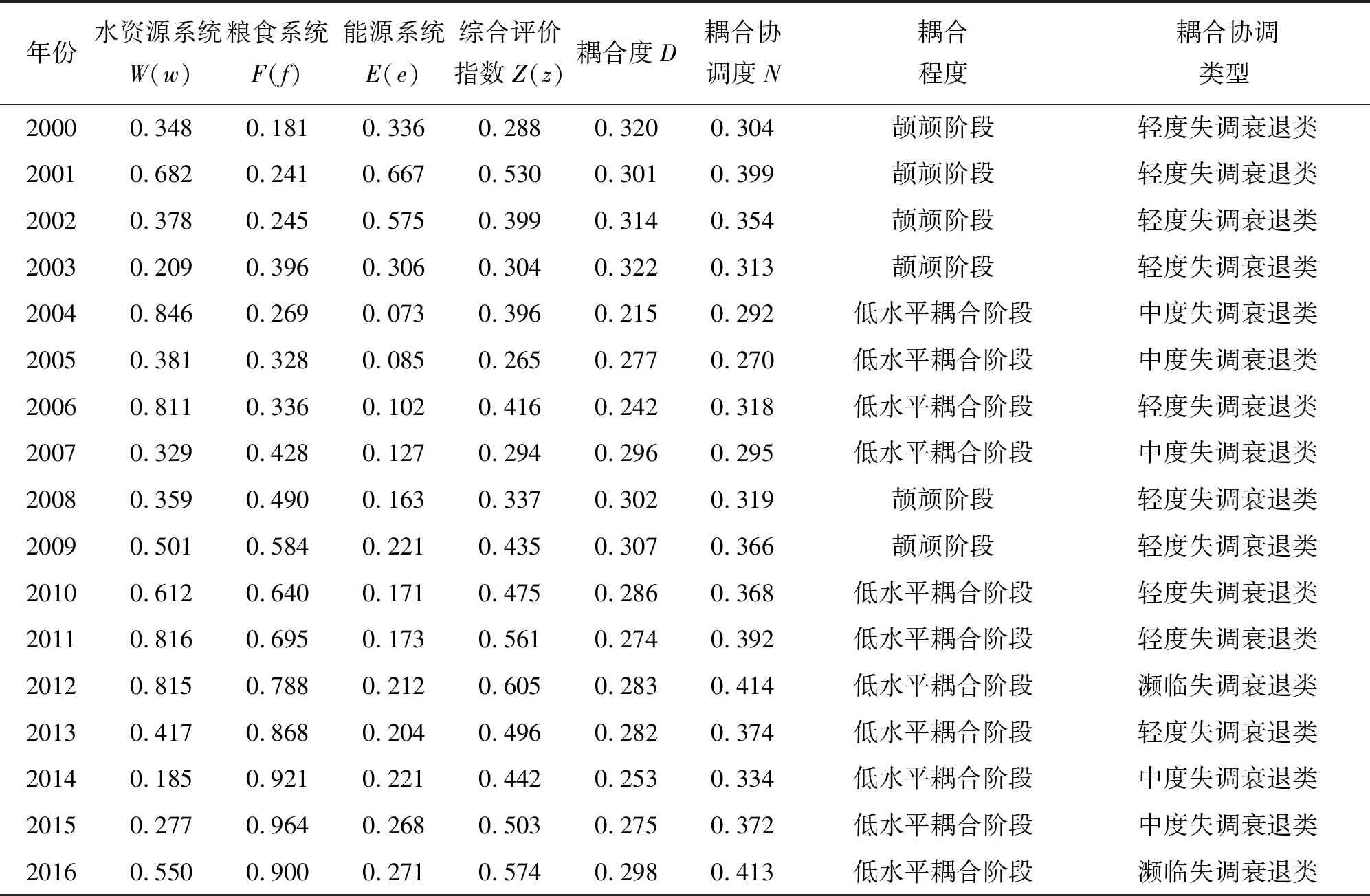

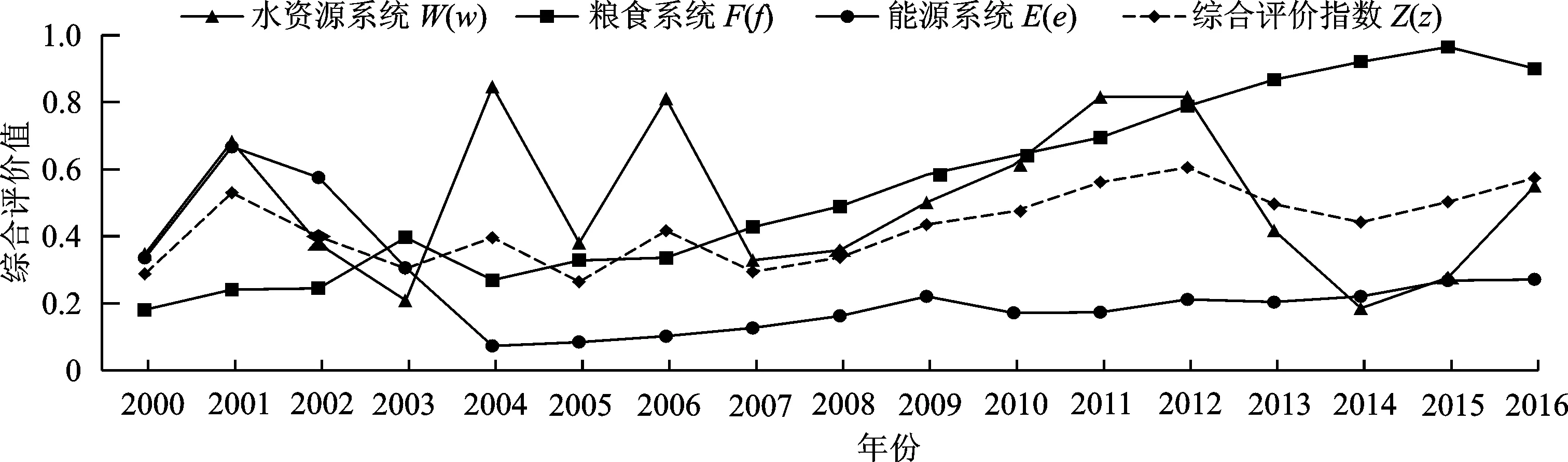

根据综合评价指数、耦合度以及耦合协调度的公式计算出甘肃省2000-2016年水-能源-粮食系统的综合评价指数Z(z)、耦合度D、耦合协调度N(表4)。

表3 W-E-F的指标体系及权重

表4 甘肃省2000-2016年W-E-F系统综合指数、耦合度以及耦合协调度

为了能更直观地反映2000-2016年甘肃省W-E-F系统的发展轨迹,将表4中各子系统的综合评价指数、耦合度及耦合协调度计算结果绘制为图2、3。

由图2可知,甘肃省2000-2016年W-E-F的综合评价指数的变化除了水资源系统的变化波动较大之外,能源系统与粮食系统的变化较稳步发展。W-E-F系统综合指数变化趋势分为3个阶段,2000 -2001年处于上升阶段,处于轻度协调衰退类,2002-2007年处于波段变化阶段,2008-2016年处于“N”形的变化趋势,主要由于在此阶段水资源系统指数变化波动较大,水资源系统对W-E-F的综合指数变化影响显著。

水资源系统指数处于0.10 ~ 0.80,基本呈现“2N+M”的变化趋势,变化幅度较大。2001-2003年处于下降阶段,主要受严重自然灾害(降水量)的影响较大,2003-2007年呈现“M”的变化趋势,由于2004、2006年水资源总量和年降水量达到最大值,2007-2016年呈现“N”的发展趋势,由于2007年年降水量和水资源总量分别比上年少25.40%、23.51%,2011年水资源总量比上年多10.50%,2014年水资源总量比多年平均值减少24.19%,导致水资源系统指数在此时间段呈现“N”的变化趋势。能源系统指数基本介于0.10~0.70,其发展趋势大体分为两个阶段,2000-2003年为第1阶段,呈现剧烈波动特征,其中2001年最大为0.667,2004年最小为0.073,主要受液化石油气使用的影响;2004-2016年为第2阶段,呈现出波动上升趋势特征,主要是由于受到“西气东输 ”工程的影响,天然气开始在甘肃省广泛大量使用,天然气的使用量由2004年的2.1936×108m3增加到2016年的16.8571×108m3,年均使用量以1.5倍的速率增长。粮食综合评价指数随时间呈明显上升的趋势,主要是由于2000-2016年粮食的产量、播种面积以及有效灌溉面积逐年增加。

由图3可知,2000-2016年甘肃省W-E-F系统耦合度D介于0.21~0.32。耦合度年际间基本上保持平稳状态,波动较小,处于低水平耦合阶段和颉颃阶段,说明甘肃省W-E-F系统之间的耦合程度较低,与甘肃省生态、经济、社会发展程度相适应。大体分为2个阶段,2004年以前为第1阶段耦合度较高,表明甘肃省水资源-能源-粮食系统耦合相适应。2004年降到最低值0.215,其主要原因是2004年甘肃省在3个时段分别发生了干旱、低温冻害以及汛期的自然灾害,其中5月中旬至7月中旬的干旱时段最严重,导致粮食产量下降,全省受灾面积达613 336.40 hm2[27]。第2阶段从2005年开始,耦合度有所增加,但没有达到2003年之前状态,表明甘肃省水资源-能源-粮食系统耦合程度降低,主要原因是经济社会发展导致水资源和能源的需求增大。

甘肃省W-E-F系统的耦合协调度N介于0.27~0.42,说明甘肃省W-E-F系统协调发展水平较低,协调类型大多为失调衰退型,且耦合协调度变化趋势大致与W-E-F综合指数的变化趋势相似,说明甘肃省W-E-F系统协调发展水平较低,不利于甘肃省生态-经济-社会的协调发展。2000年耦合协调度低于耦合度,值为0.304,处于轻度失调衰退类,2000-2001年处于急剧上升阶段,主要是受此阶段水资源与能源资源急剧上升的影响,2001年之后耦合协调度的发展趋势基本都高于耦合度,耦合协调类型由2002年的轻度失调衰退类发展为2016年濒临失调衰退类过渡阶段。虽然2012年W-E-F系统的耦合协调度达到最大值0.414,W-E-F系统的耦合协调度处于最好阶段,但其最大值低于0.5,尚未进入勉强协调发展阶段。

3.2 甘肃省水-能源-粮食的空间格局变化分析

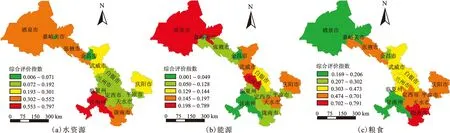

本文进一步研究了2000-2016年甘肃省14个地级市的平均W-E-F的综合评价指数(图4)、耦合度以及耦合协调度(图5)的空间分布特征。由图4可知,2000-2016年17a甘肃省平均水资源空间分布不均匀,中部地区低于河西地区、甘南以及陇南,主要受水资源的影响,其中中部地区降水量较少;河西地区有三大内陆河流域,水资源相对丰富。能源资源综合评价指数高的区域集中于中西部,兰州、酒泉最突出,与经济发展水平区域分布一致;其次是庆阳、天水、武威等,武威地区主要受煤炭使用量多的影响;嘉峪关、甘南、金昌的能源资源综合评价指数最低,甘南地区主要受天然气的影响。粮食资源的综合评价指数较水资源、能源资源的综合评价指数较高,粮食资源综合指数较高区域分布于陇南,主要受粮食产量最高的影响;其次是张掖、定西、天水、平凉、庆阳等地区,其中张掖受灌溉面积的影响较大;嘉峪关综合指数最小,主要受其有效灌溉面积和产量较低的影响较大。

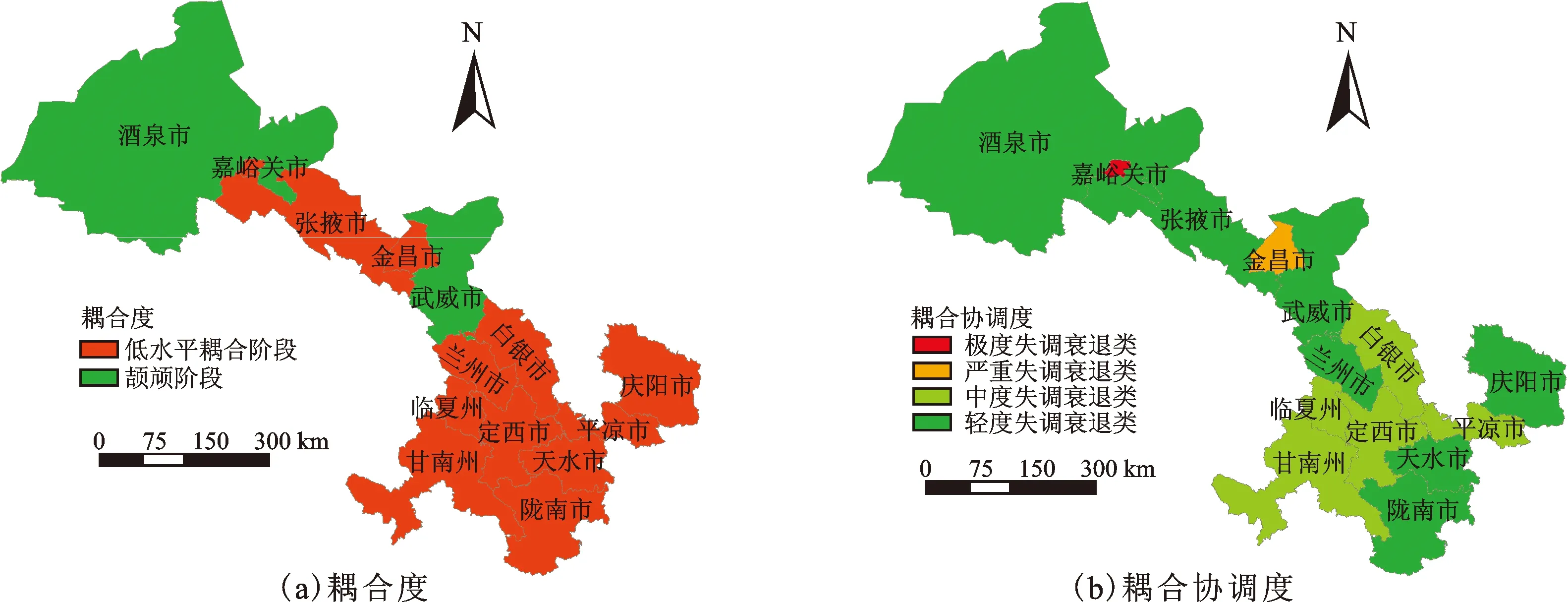

由图5可知,2000-2016年W-E-F的平均耦合度较低,基本处于低水平耦合和颉颃两个阶段,除武威、酒泉耦合度处于颉颃阶段,其余各市处于低水平耦合阶段。W-E-F的耦合协调度基本处于失调衰退和濒临衰退阶段,其中协调度较高的区域主要分布于东西两端以及中部的部分城市,酒泉、兰州等地较高,其次是白银、定西、平凉、临夏、甘南州处于中度失调衰退类,低协调度主要集中于嘉峪关区域。说明2000-2016年甘肃省W-E-F耦合系统发展不协调、不平衡,且地区间W-E-F系统耦合度存在显著差异。

图2 2000-2016年甘肃省W-E-F系统综合评价指数变化趋势

图3 2000-2016年甘肃省W-E-F系统耦合协调变化趋势

图4 2000-2016年甘肃省平均W-E-F的综合评价指数分布

图5 2000-2016年甘肃省平均W-E-F的耦合度和耦合协调度

3.3 甘肃省水-能源-粮食耦合协调变化的驱动力分析

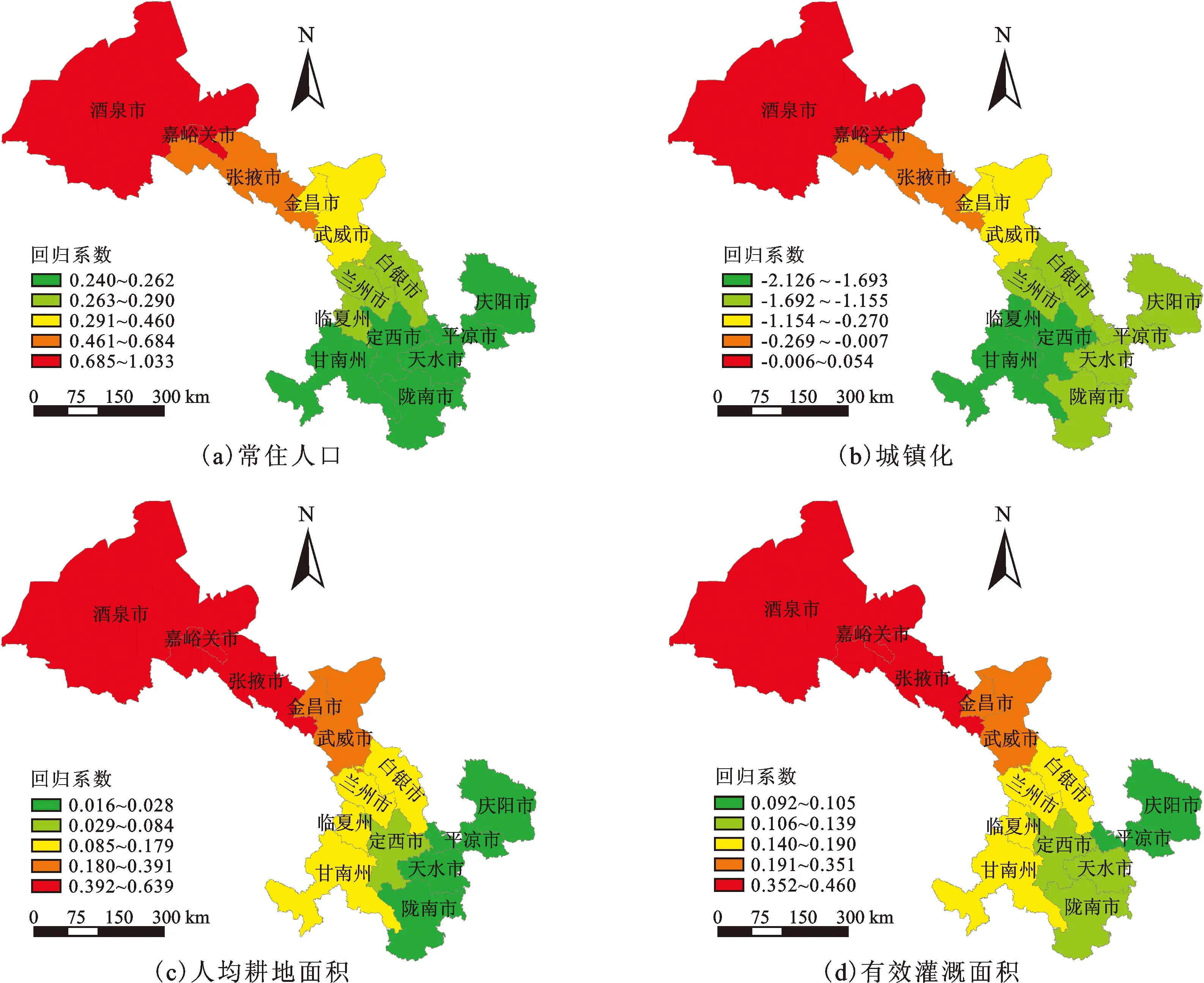

以甘肃省14个地级市2000-2016年的平均耦合协调度作为因变量的原始值,选取社会因素、经济因素和生态因素3个方面包括常住人口、城镇化、地区GDP、人均耕地面积、有效灌溉面积5个指标作为自变量的原始值,对所有的变量进行取对数。并计算自变量的方差膨胀系数(VIF)和Kappa系数进行多重共线性检验,得到各指标的K值均小于0.20,VIF均小于5,所以自变量间不存在多重共线性问题。本文选取“自适应”核函数的AICc的方法,结果显示拟合结果R2均在0.76以上,AICc值小于50,由GWR结果表明,地区GDP对W-E-F协调度的影响不显著,R2约为0.16。图6为2000-2016年甘肃省GWR模型自变量回归系数估算空间分布。由图6可知,2000-2016年甘肃省W-E-F系统的协调变化因素,其中正向因素按影响程度从大到小次序为常住人口、人均耕地面积、有效灌溉面积;而城镇化与W-E-F协调度之间存在既有正向又有逆向的影响。白景锋等[10]研究认为社会因素人口密度是影响W-E-F压力的第一驱动力,生产条件有效灌溉面积和人均耕地面积是第二驱动力,经济因素城市化率和人均GDP是第三驱动力;赵荣钦等[28]从自然、社会、经济3个方面对水-土-能-碳的耦合机制研究,认为经济因素是影响水-土-能的决定性因素;张慧等[29]在粮食生产的基础上对耕地压力的影响因素进行分析,研究得出社会经济因素对耕地压力的变动更显著;与本研究结果一致性。

图6 2000-2016年甘肃省GWR模型自变量回归系数估算空间分布

常住人口对W-E-F系统的影响最为显著。常住人口与W-E-F协调度变化为正相关,空间上呈现从西北向东南递减,其影响最大值集中在张掖、酒泉,说明人口的增加使农村劳动力增加,有利于提高W-E-F系统协调度的,而影响程度最小值主要集中在定西、甘南、陇南、天水、平凉、庆阳,人口对不同地区W-E-F系统的影响存在差异。其次是人均耕地面积与W-E-F协调度变化为正相关,其影响强度在空间上呈现自西向东逐渐递减,其影响最大值在酒泉、嘉峪关、张掖,而影响最小值在陇南、天水、平凉、庆阳,说明人均耕地面积对不同地区W-E-F系统的影响存在显著的差异。有效灌溉面积与W-E-F系统协调度变化呈现正相关,空间上呈现从西北向东北递减,其影响范围最大值均集中在酒泉、嘉峪关、张掖,而影响程度最小的主要集中在平凉、庆阳,与有效灌溉面积在空间上呈现自西向东逐渐递减的变化趋势相吻合,说明增加有效灌溉面积可以提高W-E-F系统的协调度。城镇化对W-E-F的协调变化的影响有明显的区域差异,在西北方向呈现逆向影响,即城镇化率越高,则W-E-F协调度越小;在东部方向呈现正向影响,即城镇化程度越高,则W-E-F协调度越大。与本文研究的与农业相关的W-E-F协调有很大的关系,随着城镇化加快,耕地面积锐减、农村劳动力大量外流,对粮食产量产生了一定的负向影响,使得城镇化在某些地区的W-E-F的协调度较低。由此可见,不同因素在空间上具有不同的影响方向和影响程度。

4 结 论

本文以甘肃省为研究对象,通过选取W-E-F系统的评价指标体系,构建W-E-F系统耦合模型,研究了2000-2016年W-E-F系统的耦合协调度时空特征,得到以下主要结论:

(1)甘肃省W-E-F系统的综合评价指数呈显“N”型变化趋势。受年降水量的影响,水资源系统评价指数随时间变化较大,对W-E-F的综合评价指数的贡献最大;受液化石油气和“西气东输”的工程影响,能源综合评价指数变化较大,但总体呈显缓慢上升趋势;粮食的综合评价指数随时间呈明显的上升趋势。虽然W-E-F 3个子系统的变化趋势不同,但3个子系统的评价指数之间具有一定的关联关系,提高各自的发展水平,有助于W-E-F整体的协调发展。

(2)甘肃省W-E-F系统的耦合度处于0.21~0.32,变化不大且基本保持平稳状态,处于低水平耦合阶段和颉颃阶段,说明W-E-F 3个系统之间的耦合不协调;W-E-F系统的耦合协调度处于0.27~0.42,呈显波动上升的趋势,耦合协调类型大多为失调衰退型。虽然2012年W-E-F系统的耦合协调度达到最大值0.414,但它的最大值小于0.50,尚未跨入勉强协调发展阶段,有很大的发展提升空间。

(3)甘肃省W-E-F系统的耦合度、耦合协调度存在空间分布差异性。2000-2016年甘肃省耦合度变化趋势由甘肃省河西走廊-陇中-陇南地区耦合度由颉颃阶段向低水平耦合阶段变化;耦合协调度由陇中黄土高原部分区域的严重失调衰退类向河西走廊、陇南地区、甘南的轻度失调衰退类过渡。

(4)由GWR研究发现,不同因素在不同区域的影响方向和程度是不同的。常住人口、人均耕地面积、有效灌溉面积与W-E-F协调度的变化是同向,城镇化与W-E-F协调度变化既有正向又有负向的影响,而地区GDP对W-E-F协调度变化的影响不显著。