南宁市五象大道交通优化方案研究

王丽园 韦薇 邱乾

摘要:文章针对南宁市五象大道周边区域道路建设不完善、交通运行效率不高等问题,结合轨道交通近期开通运营实际,对五象大道道路交通进行优化改善,介绍了道路交通组织、常规公交、慢行交通等方面优化思路与原则及优化方案,可为其他轨道交通敷设道路优化提供参考借鉴。

关键词:轨道交通接驳;常规公交优化;慢行交通优化

中图分类号:U491.1+2 文献标识码:A DOI:10.13282/j.cnki.wccst.2020.11.049

文章编号:1673-4874(2020)11-0180-05

0引言

南宁市近年来大力推进绿城、水城建设,要求围绕南宁“四个城市”发展定位,以“治水、建城、为民”为主线,打造中国绿城的升级版。五象大道作为南宁市五象新区重要的东西向发展轴,沿线上分布着五象新区的各核心功能板块,沿线大型建设项目陆续进入建设阶段,已逐渐呈现出具有特色的现代都市风貌。五象大道现处于轨道交通施工期,周边区域路网建设不完善,部分交通节点转换不便。本文对五象大道进行交通优化,主要为结合轨道交通的开通运营合理安排各种交通方式的出行与衔接。

1道路功能及现状分析

1.1功能定位

五象大道为主干路等级,是衔接江南组团、良庆组团、邕宁组团,承担五象新区跨组团长距离出行,兼顾组团之间长距离通行的快速通道。五象大道的交通定位为组团间长距离通道、市级客流主走廊、组团及绿道,如图1所示。

1.2五象大道沿线现状交通情况

五象大道沿线(龙堤路一八尺江段)全长约13km。沿线区域外围路网骨架基本已建成,内部道路大部分处于在建状态。

五象大道沿线共22个节点。其中立交节点4个,尚未建设完善的路口有10个,信号控制平面交叉口4个,右进右出路口3个。五象大道现状可进行交通转换的节点较少,平均间距长,交通流转向不便捷,节点转换功能尚未完善,如图2所示。

五象大道晚高峰道路运行情况良好,交通量不大,除施工段缓行外,其余路段服务水平较高。五象大道设有公交专用道,公交线路主要沿东西走向,公交站点平均间距较大,服务覆盖不足。受轨道施工的影响,五象大道过街设施缺乏,仅2处节点可以过街,但由于现状过街量不大,尚能满足需求。

2道路交通优化目标及策略

2.1道路交通优化目标

五象大道交通优化改造目标为实现低碳出行、无缝衔接、智慧畅通。低碳出行,即居民全方式出行以慢行交通为主,机动化出行以公共交通为主。无缝接驳,即围绕轨道站点完善各类接驳设施,构建一体化接驳换乘系统。智慧畅通,即构建完善高效的智能交通系统,形成智能化、综合化的交通管理体系,梳理交通组织畅通道路运行。

2.2交通优化策略

(1)交通方式

发展多层次公共交通,优化满足交通品质。构建轨道交通、快速公交为骨架,以常规公交为主体,出租车为补充的功能层次分明、网络布局合理、衔接换乘便捷的公共交通发展模式,优化慢行空间,实现绿色低碳出行。

(2)交通组织

优化道路设计,合理组织交通流,构建完善的智能交通系统,实现交通运行畅通。

(3)交通衔接

理清各种交通方式的分工,做好协调;以轨道站点为核心完善接驳设施衔接,实现一体化换乘,打造无缝衔接换乘体系。

3五象大道交通发展趋势及需求预测

3.1五象大道交通发展趋势

(1)城市发展

南宁致力于打造“公交都市”,优先发展公交系统。未来南宁将构建以轨道交通与快速公交为骨架,高覆盖、多层次的公共交通系统。此外,随着南宁公交服务水平提升,公交将承担大部分机动化出行需求,慢行交通成为公交的接驳,形成“慢行+公交”的绿色出行链。

(2)五象大道发展趋势

五象大道为市级客流辐射主走廊,随着五象新区城市人口及高端商务办公岗位的大规模导入,带来大量的内外出行需求,其发展趋势图见下页图3。需要建立以公共交通为主导的综合交通组织模式来应对。结合轨道交通4号线建设契机,构建“地下轨道、地面公交、慢行接驳”的以公共交通为主的综合交通组织模式。此外,五象大道横跨整个邕江以南区域,是江南组团、良庆组团与邕宁组团的组团间主要的交通联系道路,同时也是对外联系的重要通道。故建立公交慢行一体化的绿色交通系统的同时也要考虑小汽车的出行需求。

3.2五象大道区域交通需求预测

结合近期五象大道沿线区域用地的开发建设情况,利用TronsCAD建立五象大道周边区域交通需求预测模型。由交通分配结果(见图4、表1)可以看出,五象大道周边路网2025年整体运行状况尚可,大部分道路服务水平处于D级或D级以上。其中主要拥堵道路分布于厢竹大道、平乐大道等局部路段。五象大道(龙堤路一体强路段)整体服务水平处于D级,五象大道一平乐大道节点附近饱和度较高,服务水平出现E级;五象大道(体强路以东段)整体服务水平处于D级,交通运行情况处于可接受的水平。

4优化方案

4.1五象大道沿线交通组织优化

五象大道作为市级客流辐射主走廊,沿线建设有轨道交通4号线,成为轨道与公交的复合式交通走廊,应结合轨道交通建设契机,构建“地下轨道、地面公交、慢行接驳”的以公共交通为主的综合交通组织模式。

(1)节点交通组织控制优化

五象大道(龙堤路一体强路)段道路相交节点共11个。进行交通组织梳理后(如图5所示),立交节点3个,分别为玉象路一五象大道、平乐大道一五象大道、体强路一五象大道节点;信号控制路口3个,分别為龙堤路一五象大道、宋厢路一五象大道、飞龙路一五象大道节点。其余为右进右出节点共5个。

五象大道(体强路一那莲大道)段道路相交节点共16个。五象大道(那莲大道一龙岗大道)段道路相交节点共12个。

(2)道路侧分带出入口控制优化

按照侧分带开口控制原则,调整两侧分隔带断口间距,在≥150m的距离设置断口。优化侧分带断口处和车辆进出方式,使道路沿线单位车辆有序进出主道。

4.2公共交通优化

五象大道建设有轨道交通线路,将与公共交通、慢行交通构建成一体化无缝接驳体系。五象大道交通无缝接驳体系应以轨道接驳为主,以轨道站点为核心,整合常规公交站点、出租车上落客区、公共自行车租赁点的布局,以此增加轨道交通线网客流吸引范围及服务范围。此外,城市轨道交通和常规地面公交之间的有效衔接是提高城市公共交通系统运行效率的重要环节。

(1)公交专用道设置

五象大道沿线敷设轨道交通4号线。近期开通轨道线路后,五象大道仍为常规公交走廊。参照轨道交通1号线的运能进行测算,轨道4号线高峰小时客流量约为2。6万人次/h,除去拟设快速公交客流,则其他公交系统承担客流约为1万人次/h。根据远期实际公交客流需求预测,五象大道实际客流需要设置公交专用道,以提高公共交通运行效率,保证公共交通服务水平。

五象大道道路红线宽度为108m(含后排绿地)。道路标准断面为四块板,主线双向八车道(最为外侧车道为公交专用道)+辅道+人行道。

结合五象大道断面,本次道路优化将增设慢行道,即利用后排绿地设置自行车专用绿道。五象大道的道路主线宽37m,双向八车道。辅道宽7.5m,设置一条小汽车道及一条非机动车道。人行道宽5.0m。后排绿地宽度为20m,利用其中空间,设置自行车专用绿道。如图6所示。

(2)公交站点优化

五象大道为城市主干路。五象大道沿线常规公交平均站距为500m。路段公交停靠站宜设置在轨道站点出入口100m范围内。结合五象大道的断面形式,公交专用道位于主车道最外侧,结合道路空间条件,建议于侧分带设置港湾式停靠站。交叉口处的公交停靠站设置在交叉口下游,结合交叉口渠化设计,设置港湾式停靠站。

五象大道(龙堤路一体强路)段公交停靠站优化调整为侧分带港湾式,无用地条件的就地改港湾。此段共新增公交停靠站4对,迁移公交站1处。调整后公交站平均间距为533m。五象大道(体强路一那莲大道)段公交停靠站优化调整为侧分带港湾式,无用地条件的就地改港湾。此段合并原体育中心西往东三处相邻站点,迁移1处站点,新增3处。此外,于五象火车站轨道站点附近新增1处公交首末站。五象大道(那莲大道一龙岗大道)段公交停靠站优化调整为侧分带港湾式。此段迁移1处站点,新增2处,调整公交站点后平均站间距为434m。如图7所示。

(3)公交线路优化

城市轨道交通线路与公交线路的关系应定位为骨干与支流的关系。五象大道公交线网调整需要减少与轨道交通线路重叠度较高的公交线路,但仍需要保留部分载客率较高的线路。此外需增加接驳性公交线路,加强地铁站点对周边地区的辐射,五象大道沿线区域公交线路主要呈现“之”字形或“回”字形的接驳形式。

以五象大道(龙堤路一体强路)公交线网优化为例(见下页图8),常规公交快线及干线主要走向为平乐大道、五象大道。新增公交支线,走向为博艺路一宋厢路一五象大道一体强路,以加强蟠龙片区与五象总部基地的聯系。此外建议增设2条微循环线路,一条微循环线路走向为彩凤路一凯旋路一体强路一五象大道一龙堤路,接驳轨道交通体育中心西站、市博物馆站、总部基地站;另一条微循环线路走向为宋厢路一平乐大道一飞龙路一博艺路,接驳轨道交通飞龙路站、广西体育中心西站。

4.3慢行交通优化

(1)非机动车交通优化

五象大道沿线非机动车交通优化主要为非机动车停车设施与轨道交通站点的接驳优化。需结合轨道站点出入口广场布置停车场,距离控制在50~100m。公共自行车租赁点主要结合公交站点及轨道站点布置,租赁点距离轨道站点出入口为30~50m。如下页图9所示。

五象大道(龙堤路一体强路)段公共自行车租赁点共19个,其中现状5个,新增14个。共享单车停车区9个,非机动车停车场11个。五象大道(体强路一那莲大道)段公共自行车租赁点共15个,其中现状2个,新增13个。共享单车停车区11个,非机动车停车场8个。五象大道(那莲大道一龙岗大道)段公共自行车租赁点共11个,均为新增。共享单车停车区9个,非机动车停车场6个。

(2)步行空间优化

步行接驳着眼于对步行基础设施和步行环境的改善。五象大道沿线步行交通主要根据沿线用地要求,确保步行通行空间尺度。主要优化原则为结合道路后排绿地、广场或沿线建筑退距,构建一体化步行空间,提升步行通行环境,打造舒适连续的步行空间。

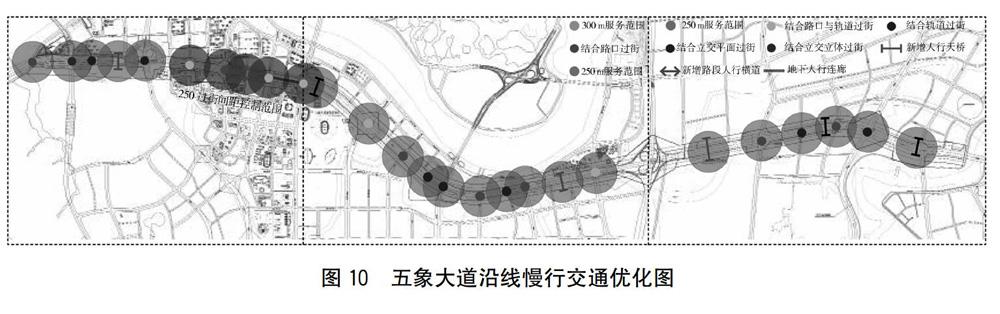

(3)人行过街设施优化

五象大道沿线过街设施原则上采用路口及轨道站点过街,以300m人行过街间隔为基础,其中彩凤路一体强路人行过街间距为250m,补充设施未覆盖区域。人行过街设施宜与公交站点结合,实现步行与公交的无缝衔接。秉承安全为本的原则,并结合实际交通需求进行设置。本次结合规划路网、轨道确定路口过街与结合轨道过街设施。规划过街设施共计23处。其中新增人行过街天桥3处,新增路段人行过街横道1处。五象大道全线共计27处行人过街设施,平均间隔在300m以内。如图10所示。

5结语

在近期轨道交通即将开通前,对五象大道沿线交通进行梳理改善,优化五象大道道路断面、节点组织形式、公共交通及慢行交通系统,以提升五象大道交通通行能力和服务水平,从而支撑五象新区的发展。五象大道的道路优化可为其他轨道交通敷设路由的道路交通改善提供参考借鉴。