舞梦人生

吕彦妮 在安

灰色西装夹克 衬衫均为DIOR

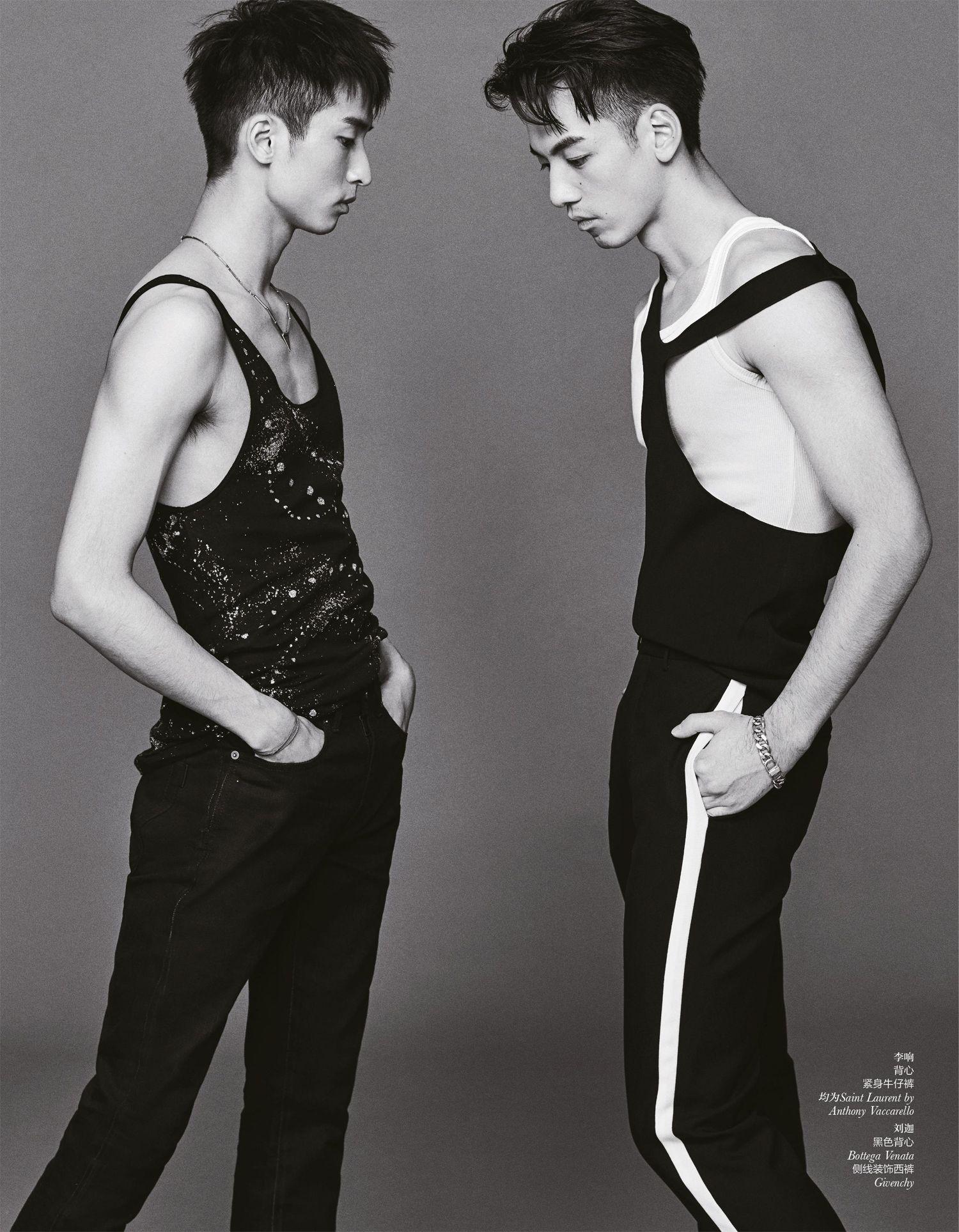

李响 给自己一个交代

回过头看这一路的比赛,李响觉得不尽完美,还可以更好。曾经跳舞如“外科手术一般精准”的自己,如今能够在舞台上全然释放,毫无保留地表达情感,才是令他更为满意的自我成长,他只想给自己一个交代。

突破

第一次接到《舞蹈风暴》节目组的邀约时,李响拒绝了。

李响是“全满贯舞蹈艺术家”,28岁的他几乎囊括了中国舞蹈界所有大奖,“我从来没有站在C位以外的位置,站久了之后就会开始有所谓了,不可以离开。”李响说,他的确顾虑名次。

但他还是去了,带着这份顾虑。

第二期节目中,李响跳了一支名叫《我和我》的作品。切实的心理变化与全新的作品相伴而来,他知道自己正在突破,“去”与“留”不仅仅意味着离奖杯更近,更可以多留下一支作品,李响希望它们成为经典“。可能过了一年就没有人记得冠军是谁了,但留下的那些作品是恒久的。”

作为一名以技术技巧为王牌的舞者,观众对他曾有过质疑。李响在网上看到诸如“你的每一支作品都没有走到我的心里”的评论,他就此放在了心上。在解放军艺术学院念书时,系主任刘敏一直期望李响可以跳一支不那么“理性”的作品。如今,李响觉得自己做到了“。质疑会留给我一个空间,听进去多少就能进步多少,听不进去的就是我坚持做自己的部分。但我很庆幸,走到今天,每一期的作品,好的地方大家能说出一二三来,不好的地方也有缘由,而不是每一期都在说:哇,你好帅。”李响忙不迭地补了一句,“我跳这么多的作品不止是为了告诉别人我好帅。”

从第一期节目开始,李响每期都哭,每每令他动容的,是每一个舞者对于专业的执着,以及传播舞蹈艺术的使命感。一直有人问他到底为什么来参加节目,李响说也许就是这种使命感吧,哭也是因为“把这个使命感当回事了”,他想为这个行业做些什么。

逃离

2012年9月14号,李响一个人拎着行李从解放军艺术学院到总政歌舞团报到,站在那扇门前,李响并没有什么仪式感。他清楚,所谓“光明前路”不是一扇门可以给他的,他更在意在這扇门后,自己可以做什么。

工作后的日子,按部就班,排练、演出、开会,李响觉得自己活在了一个无形的框里。3年之后,他向领导递了辞呈。几乎所有人都对李响的决定不解,他也问过自己,决定离开的勇气是什么?“我想了好久都没想明白,我觉得倒不如问:留下来的勇气是什么?”

他渴望自由。自小无拘无束,总有人跟李响说,他这个性格早晚要吃亏的。“我从来都不想去挑战权威,权威不是一个人能挑战的,但是我可以躲开它。当我感觉到被什么东西死死地卡在这儿的时候,我可以选择不玩,但如果我玩了,就要接受,不能耍赖。”李响心里有一些自己的信念“。(离开单位)我也有失去的东西,但我需要辨别的无非就是失去的在我心里重不重要,会不会觉得遗憾。我觉得这一步是对的,每个人衡量的标准不一样,没必要在意别人的标准,因为这个生活是我的。而且要知道,很多人是靠你离开之后的生活来判断,你当时的那个决定是对还是错。”

之后,李响成立了行舞坊舞蹈工作室,招收学生,做了老师。曾有家长带着孩子站在李响面前质问他,为什么要如此严厉地对待自己的孩子,“他们是站在消费者的角度,其实他们的孩子也比我小不了太多。那个时候我就知道,已经彻彻底底没有人再把我当孩子看待了,我的容错率是0。”

可他从来都没后悔过。李响说自己是个幸运的人,“业务能力摆在那里,但绝不代表没有比你更优秀的人,就比赛而言,一定要具备优秀的能力,但也需要运气,才能够站在那个位置上。对我来说,幸运的是这一路遇到了一些人,那些真正帮助了我的人,自己单打独斗是不行的”。

坚韧

4岁开始学舞,是李响自己的选择,他说没有人可以逼他做任何事,现在也是一样。9岁到11岁的那两年,李响每天至少有8-10个小时在练软开度,一米四几的身高,最重的时候一条腿绑着7斤的沙袋;控腰一练就是4个小时,头再抬起来的时候几乎看不到眼白—眼睛充血,全是红的。可毕竟还是个孩子,疼了怎么会不想哭呢?但李响说他没有权利哭,因为是自己选的,抱怨显得尤为廉价。

许多年以后,当电影《霸王别姬》里头的小癞子说“他们是怎么成的角儿啊?得挨多少打啊”的时候,李响盯着银幕恍然“。小时候看别人跳舞,就觉得这得挨多少打啊,所以后来看到那个电影,我就跟着一起哭,那就是我小时候的心态。”

李响不是一个把苦写在脸上的人。

“写在脸上告诉谁呢?让谁来怜悯你吗?与其把苦放在自己脸上,不如把过往的荣誉放在脸上,自信地走下去,因为那只是一个过程,你并不会因为有这样的过往而显得多么与众不同。”

刘迦 记住原来的自己

参加《舞蹈风暴》是刘迦突破自我的第一步,经验帮不到他,只能试过了才知道。刘迦希望自己永远记得原来的自己,那个对世界一片好奇,只想跳舞的自己。

纯粹

和舞台上自由、强势,甚至略带攻击性的舞者形成强烈反差的是,生活里的刘迦安静、温和而内敛。生活经历简单,职业道路较为平顺,他过往几乎没有做过“出格”的选择。所谓的“格”,事实上是他的自我判断,他应允下的事,多半都十拿九稳,唯独这一次选择参加《舞蹈风暴》“。这次的选择对我来说是突破性的,我并不知道这件事最终会是怎样,我也不知道选择参加这个节目是对还是不对,只有尝试了以后才能作出判断。”

初见,刘迦选择了一段曾经参演的舞剧《Layers》的选段,游刃有余,惊艳全场。此后的每一支舞,他都在改变—街舞《留下来》、与李响合作的当代舞《塑》、回归军人身份的当代舞《呼唤》以及决战前的那支弗拉明戈《我的卡门》。他自陈,走到今天,自己在作品中呈现出了更好的一面,尝试与突破并存,“对于自己内心来说还是挺满意的”,每次晋级都是一份礼物。

最开始在顾虑什么?“毕竟是综艺节目,我之前参加的都是专业性比赛,当把专业性和综艺结合呈现的时候,我会担心它不够纯粹,或者抹杀掉专业舞者想要表达的一些内容。”而刘迦的这份担心,通过节目的录制逐渐消失。

舞蹈对于刘迦而言是带有痛感的,可视的部分是多年来训练留下的痕迹,剩下的则是更为现实的问题:付出极大,回报很少“。观众很少会花钱买票走进剧场,对于舞蹈本身的情感连接不多,其实舞蹈是非常容易理解的,它同样源于生活。还有收入问题,这是我们离不开的现实,我们需要更好的生活,也同样支撑我们可以做更多自己想做的作品。”

底色

12岁离家,参军15年,27岁退伍后,刘迦选择回到家乡南京,成为南京艺术学院的舞蹈教师。正处在职业黄金期,刘迦的选择令很多人不解。对于他来说,在外漂泊多年,能够回到父母身边,过上安稳简单的日子,就是自己想要的生活“。我不会过多地索取,但当机会找到我,我也会把握,这是相互的。”除了教学外,他依旧活跃在舞台上,这是刘迦离不开的地方。

曾有人建议刘迦出国闯荡,事实上基于刘迦对于自身身体的开发和理念,国外众多的专业舞团都会成为他很好的归宿,但刘迦认为,探索基于视野而非地理位置,更何况当下国内愈发着重对青年舞蹈家的培养,机会时常会出现在身边,何必远走,他终归是不愿再次离开父母的“。能拥有生活、享受生活,我也觉得很重要,我没有想把自己逼到塔尖,让自己活得那么累。”

刘迦通常6点半起床,开车去学校上课,下午下课了,除了去健身房运动就是窝在家里,最多去看看电影;他喜欢骑摩托,却并不追求速度,和他的性格很像,“不冲”,骑行对于他来说,更多的是享受戴上头盔以后,那与世隔绝的宁静。

自己

如果12岁那年,刘迦就那样倔强下去,他也许不会成为今天的自己。

那一年,刘迦以自费生的身份被解放军艺术学院舞蹈系录取,意味着他要自己支付学费,且毕业时学校不包分配。刘迦想不通,自己到底差在哪儿?他不想去,父母也尊重他的选择。六年级开学后的两天,刘迦父母接到了军艺招生老师的电话,询问他们是否确认要放棄资格,如果放弃那么名额当即作废。

命运的岔口,刘迦的启蒙老师拉住了他,现在他已经不记得自己为什么突然开窍了。收拾行囊的时候,刘迦和妈妈都没说话。小小的他心里明白,这一分别,也许很久见不到父母了“。印象最深的就是我坐在车上,哭得不行,妈妈也是,但都没有说话,有时候那种没有话的感觉,胜过一些语言上的表达。”直到现在,刘迦都不太善于和父母表达感情,报喜不报忧,即便是这一次参加节目受伤,父母也是看过节目之后才知道的。当兵之后,刘迦学会的第一件事是不哭。他是自费生,深知必须格外努力才行。别人休息,他在排练,其他人睡了,他还在练,“日积月累,付出得多,老师也会看到你的刻苦,条件也在一天天改变”。

回想从前的自己,刘迦总会想起的画面是12岁时第一次军训的样子,“那种无助,但对这个世界一片好奇,对舞蹈很单纯,就是想跳”,“可能有人希望成为更好的自己,但我想成为原来的自己”。

那个他是什么样子的?

“一个人站在操场上,又黑又瘦。”刘迦说。

青果领西装夹克 圆领衬衫均为Hugo Boss

灰色直筒裤 百褶罩裙均为Louis Vuitton

可能有人希望成为更好的自己,但我想成为原来的自己。

——刘迦

把苦写在脸上告诉谁呢?让谁来怜悯你吗?不如把过往的荣誉放在脸上,自信地走下去。——李响

红色衬衫 红色西裤 钥匙扣做腰饰均为AMI Alexandre Mattiussi

王晨艺 扛住未来

舞台上独自站着一个身穿条纹衣服的男孩子。起初他手脚无处安置般地不安,不多时,一声仿若是关门的声音响起,隔绝了外部世界,他一下子变得灵动和有光亮了,自信地施展拳脚,大放异彩好不舒爽。这时忽然响起咚咚咚的敲门声,他的身体又本能地变得僵硬和无助,手腕被一条看不见的绳索拉到“门”外,他一脸茫然无措……这是在舞蹈创编竞技节目《舞蹈风暴》中,舞者王晨艺交出的一份独舞作品。

他有一个故事需,要讲一下

整个2019年里,这个作品是让王晨艺最满意的呈现之一。因为是在自己最爱的舞蹈上花了心思,完成了發自内心的表达。这个叫《繁华声》的作品是王晨艺在《舞蹈风暴》中的亮相之作“。它对我来说算是一个承上启下的作品,总结了前一段时间的经历,又展望了未来。”

《繁华声》原本的灵感来源是“社交恐惧”,不曾想编着编着,王晨艺把自己在这一年里的亲身经历和感受不自觉地融入其中,“好像是我有这么一个故事需要讲一下,很自然地就流露出了这个作品”。

个中更为具体的渊源与细节,王晨艺不愿意多说了,他以为“舞蹈是人类的第一语言”,在语言尚未发达的时候,人类就已经懂得了用肢体去表达自己的思想与意图,后来产生的这个名为“舞蹈”的艺术门类,不过是在那些兼具神性与人性的肢体语言之上加诸了美感。舞蹈无需再用更多语言和文字去阐释,人们看到了,感受到了什么,就是什么,没有标准答案。他既已跳出来了,便不必再多说。

把这颗心掏出来给大家看

2019年,除了跳舞,王晨艺还做了许多:因为参与选秀节目而第一次拥有了“偶像”的身份,写歌唱歌,参与表演类节目的录制,甚至助阵了专业的喜剧表演竞技。

在出道的第一个年头里,他马不停蹄,好像一个初入游乐场的小孩子,什么游戏都好奇地想要去尝试一番。“我确实很喜欢去多做尝试,多观察和学习别人身上的长处。我本来就是刚入行,一定要经历,才能更明白我想做的东西是什么,我想要表达的是什么。”

参加《舞蹈风暴》,他看到前辈胡沈员的演绎,充满了不确定的美感,“他没有很具象地把一个主题讲得很清楚,有一些模糊和混沌的地方,但是每个人都被触动了,而且被触动的地方都不太一样,这个太高级了,是我需要去学习的。”在《跨界喜剧王》的舞台上下,王晨艺近距离看到喜剧演员在编创排演喜剧小品时的投入和专注,也深受启发。

王晨艺愿意对心爱的事物掏尽自己的心。他想起刚开始跳舞时老师对他的启发,“你不应该害怕把自己那些内心真正的东西展露出来,可能是很软弱的或者你曾经包裹得很紧的东西,在跳舞的时候,你应该勇敢地把这些东西拿出来,就是要把这颗心掏出来给大家看”。

“你就加油好好干,去拼吧”

王晨艺一直不愿意爸爸妈妈看他的比赛和节目,“尤其网上有很多不好的声音,我不想让他们听见看见,因为他们会心疼。”

16岁那年,王晨艺一个人离开家乡漂在北京,学舞蹈,打工、表演养活自己,吃了苦也不和家里说。他还有个亲妹妹,小他3岁,“长兄如父”,他自觉应该担负起照顾家人的责任,首要学会的就是独立。

最初为了生存,王晨艺没得挑。很多奇奇怪怪的演出他都参与过。“我把这些都看成一个必经之路,要想做一个好的舞者,一定得去经历这些东西。”他所谓的“这些东西”,是阅历与体验。人生的甘苦,早一点都尝过,对做创作不会是坏事。

2019年春天,王晨艺站到了选秀节目的舞台上。第一期节目录制前,父亲给他发了一条信息:“儿子你是最棒的,你一定要相信自己。”这样的鼓励与信任,他过去从未得到过,做出跳舞这个决定后,父母一度非常反对,是他的坚持让他们对他有了信任“。从那个时候我才真觉得他们开始支持我做这件事情了,我参加选秀,爸爸也跟我说,你看你多年来的梦想终于要实现了,现在有了机会,你就加油好好干,去拼吧。”

2019年过去了,2020年已然到来,王晨艺知道无论好的歹的,他都要自己面对,路且漫长,他希望不再迷茫。

ELLE:很多舞者有时候是有一点骄傲的,你觉得自己需要这份和大众之间的距离吗?

王晨艺:不需要,也不能刻意而为之。我会把自己放在比较低一点的位置。因为之前的工作经历让我遇见过这样的人,他把自己的位置抬得很高,就弄得我很不舒服,我不希望也给别人这样的感觉。我感受到这个东西会让人不舒服,我为什么还要把这个东西给到别人?

ELLE:你会觉得自己是偶像吗?

王晨艺:这个词现在就像一个贬义词了,我更愿意把“偶像”理解为榜样。现在“偶像”仿佛就是长得帅就可以,没有实力,这种被世俗化带偏的概念真是越来越让人难受了。

偶像这个词现在就像一个贬义词了,我更愿意把偶像理解为榜样。

现在“偶像”仿佛就是长得帅就可以,这种被 世俗化带跑偏的概念真的是越来越让人难受了。

——王晨艺