要野地还是要牧场

汉娜 ?诺德豪斯

贾斯蒂斯·韦尔克(骑白马者)和卡西·佩雷斯在位于贝尔纳普堡印第安保留地上的韦尔克牧场赶牛。该保留地与美国大草原保护组织(APR)毗邻。APR保育项目致力于在蒙大拿州中部建立一片广袤的保护区。

阿尼赫族舞者在参加贝尔纳普堡印第安保留地海斯社区典礼前留影。贝尔纳普堡保留地是阿尼赫族和纳科塔族原住民的聚居地。他们的祖先曾栖居过的大部分地区现在被牧民、自然保护主义者和公家瓜分。

美国大草原保护组织的土地上,野牛在尘土中打滚。野牛的重新引进是APR计划中一个关键而又充满争议的步骤。该计划旨在将一大片北方平原恢复野性,移除牲畜,重建原生植被,帮助消失的野生动物回归此地、繁衍兴盛。

几个年轻亲戚在利兹、托比?韦尔克夫妇的“蓝天堂牧场”小憩。韦尔克一家属于阿尼赫族,他们在与APR合作的同时,也抱有其他邻居对于保护组织收购牧场的同样担忧。托比?韦尔克说:“被赶出家园、摧毁生活的滋味我们已经亲身尝过一回了。”

卡车在裂痕纵横的道路上颠簸,开过一片滑溜的泥地登上断崖,弧形的天际线尽收眼底。

春雨的浸润让草原像绿宝石般发光,连绵铺向远方的山丘。脚下蜿蜒的溪水形如牛轭,一群野牛在旁吃草。这些古老生灵身形庞大,胡须缀面,过冬的厚毛一条条脱落,如同破旧的墙纸。

在枪支和奔马被引入这片大地之前,“大平原印第安人”的狩猎方式就是驱赶野牛摔下这道断崖。如今正是五月下旬,傍晚时分,光线带着浓浓的怀旧气息。当过动物园管理员的达明·奥斯汀的眼镜框和发型同样方方正正,手臂伸向起伏绵延的草地:“想象一下大灰熊在那里奔跑的场景。”

奥斯汀负责监管我们脚下这群野牛和它们栖居的土地。他为美国大草原保护组织工作,该组织致力于在蒙大拿州中部建立广袤的保护区,重新引入昔日的野生物种。试想:草原回复1805年的旧观,如探险者梅里韦瑟·刘易斯爬上东边一道与这里差不多的悬崖时所见。“整片大地到处是成群的野牛、马鹿和羚羊。”刘易斯在日记中写道。

随后,在短得过分的时间内,动物们消失了。历史学家估计,刘易斯和一同探险的威廉·克拉克穿越北方大平原时,这里曾有数千万头野牛,而到1880年代中期仅存不足1000头。其他草原生灵——灰熊、馬鹿、叉角羚、大角羊、狼、草原狐和黑脚貂也都随着美国人向西部进发而经历了类似的骤减。新移民为了换钱和取乐屠戮野生动物,又修路设篱令它们的栖息地支离破碎。迁来的家畜与野生物种争夺水草,散播疾病。农耕的犁耙撕破草原。一旦破碎,就需要几十年甚至数百年来恢复。

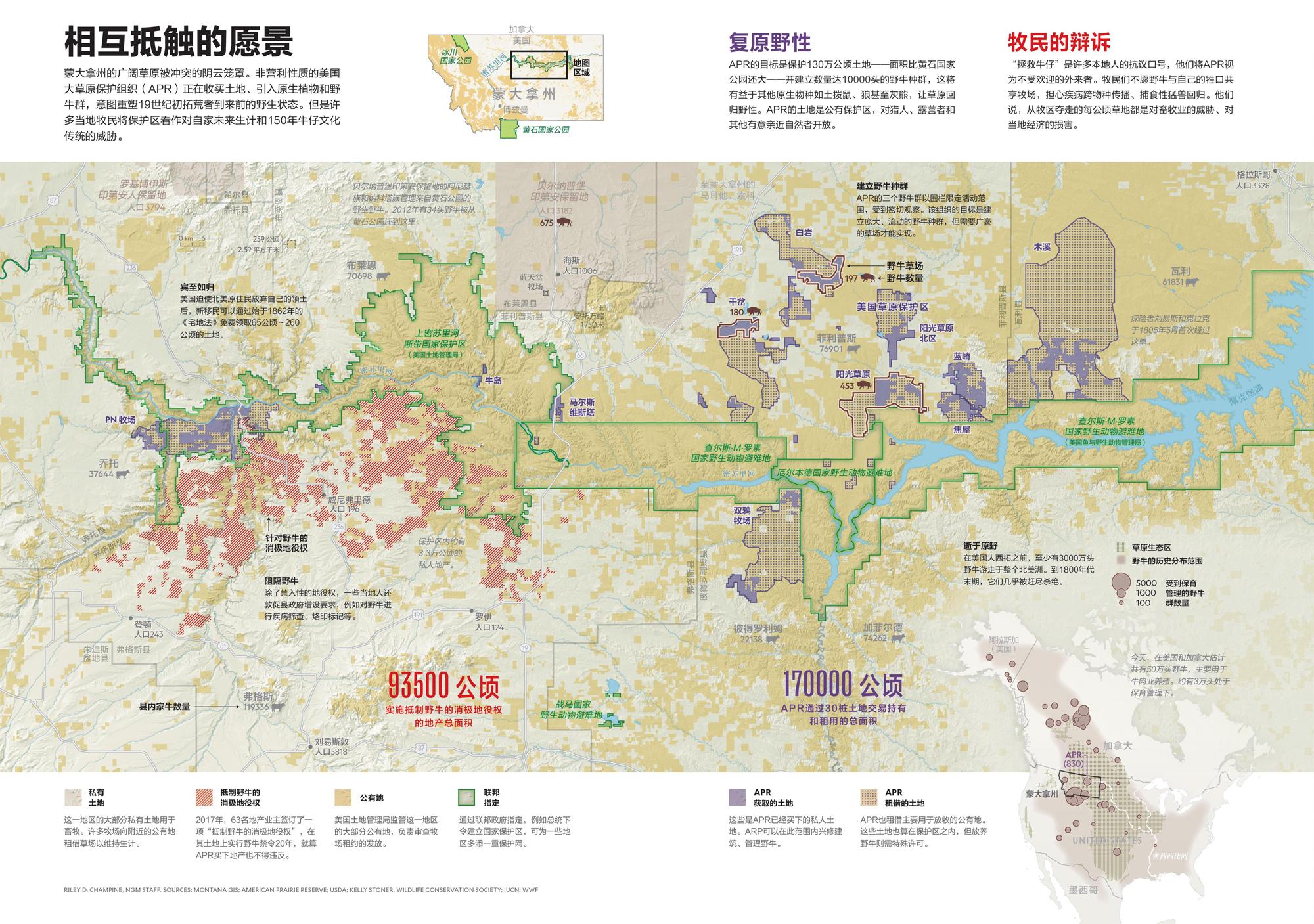

但我们此刻所在的草原西缘气候酷劣,大起大落的农业经济同样无情,因而仍有成片的草地被大致保全。2000年,一群保育工作者将这里定为保护草地多样性的关键地区;2001年,其中一名生物学家库尔特·弗里兹与蒙大拿本地居民肖恩·格里蒂共同创建了美国大草原保护组织(简称APR)。总闲不住的格里蒂以前在硅谷当过顾问,一头扫帚般的乱白发,声称该组织的行动主旨与高科技创业一样要“快速行动,灵活处理”。APR计划依靠私募资金,在密苏里河沿岸从愿意出售者手中以市场价买下他们的牧场,把该地区公有和私有的1.3万平方千米(130万公顷)的草原拼到一起。下一步是从草原上移除家畜,引入万头以上的野牛,拆除栅栏,恢复原生植被,为当地失去的野生动物再造回归繁荣之地。弗里兹说,草原生物多样性的特点就是群落庞大,“我们必须得放开眼界。”

在后面的19年间,APR募集了1.6亿美元私人捐款,大部分来自高科技领域和商界的企业家。它还收购了30处地产,总计4.2万公顷,还从邻近的国有、州属土地租借了逾12.1万公顷草场。这些区域都策略性地聚拢在两块国家保护区周边:一块是占地44.5万公顷的查尔斯·M. 罗素国家野生动物保护区,另一块是15.3万公顷的上密苏里河断带国家保护区。格里蒂说,假如将这两片保护区想象成大树的主干,通过收购其附近地产,“我们就是在设法扩增外围”,为大树添枝加叶,促进野生动物在各个河系和草地之间的迁徙。野牛是修复生态的必需组分。APR目前在其3块地产上照管着800多头野牛。

格里蒂估计,要收购20万公顷的私有土地并永久性注资养护,总计需要5亿多美元——相当于兴建一座职业橄榄球场所需投入的一半,而球场只有20年~30年的使用寿命。仅在2009年到2017年间,APR周围的7个县中就有40万公顷原生草原被改造成农耕用地。

“一个个物种转眼间消失,”他说,“栖息地在消退,可以力挽狂澜的窗口期很短,大概二三十年,以后就一去不返了。我们必须奋力一搏。”

这是一种大胆的构想,同时也颇具争议。

在蒙大拿州中部,每逢雨天,土路就变成当地人所说的“泥糊”,滑溜的黏土泥浆常常让人无法通行。还好老天开恩,当利娅·拉特雷开着皮卡车驶在辙沟深深的土路上时,泥糊已经开始干硬,车轮中不断甩出泥团。拉特雷的曾祖父、牛仔莫塞·拉特雷尔是法国人和印第安人混血,在1870年代带着牲口来到蒙大拿州北部。现年47岁的拉特雷肩上垂着长长的黑辫子,戴银环耳坠,穿背心,围方巾,脚踏方头牛仔靴。她年幼时父母已失去牧场,1990年代她离开蒙大拿,到西雅图读微生物学专业,随后到德克萨斯州驯马。“我花了20年才重返故乡,”她说,“但总算回来了。”她从自家人手中买下约100公顷土地,现在靠在伴侣的草场上蓄养牲口维持生计。“出卖了土地,就等于出卖了未来。”她说。

我们沿着APR新购置地产上的一道山脊蜿蜒行驶。这座1.86万公顷的“双鸦牧场”在密苏里河以南与查尔斯·M·罗素保护区相邻。我坐在副驾驶位,双鸦牧场的前经理丹尼·马格尔坐后座。这里现在还没有野牛,只有家牛。我们驶过时,它们懵懂地抬头观看,与APR放在河对面的野牛相比显得弱小温驯。双鸦牧场沿着密苏里断带区布满褶皱和沟壑的河畔山峦一直绵延,伸往目力所及的最远处,实为粗犷艰难之地。

自刘易斯和克拉克首次溯河而上、到达这里以来,已有数代人民在这片土地上生存。在APR附近沿路的栅栏上,当地人挂起旗子,印着牛仔装扮的父子二人背对落日的身影,以及“拯救牛仔,阻止APR”的标语。拉特雷就亲手挂了不少标语。“我认为草原保育的最终目标是削减这里的人口。”她说。APR恢复生态的举措恐怕会威胁此地居民的文化活力。“我们面对着多方面的风险。”她说。

1862年,国会通过《宅地法》,向移民们授予每户65公顷的联邦土地产权,条件是他们能通过修建住宅、种植作物来建设草原。今天,许多牧场主感觉需要拥有上千公顷,再从附近的公有土地租借上千公顷,才能维持生计。牧场要么很大,要么就难以为继,如此说来,为保育计划留出的土地就会成为牧民家庭扩充牧场的阻碍。“这比水源、狂风、干旱和物价还让我担忧。”牧场主克雷格·弗伦奇说。

一个多云的早晨,弗伦奇站在APR北边一片牧场的畜栏里,他的父亲比尔和母亲科基召集了一家四代、左邻右舍来给小牛打烙印。他们的祖上一个多世纪前移民到附近的地方。如今两口子在公有和私有的2.4万公顷草原上放牧上千头牲口。

打烙印在这里是一种场面混乱、需要协作的事情。人们举家出动,转战各个牧场,互相帮忙。将小牛分类、套绳牵扯、扭打着烙上烙印、接种疫苗、阉割。小牛们瞪着大眼号叫反抗。人们常将这世界一隅和粗犷的个人主义联系到一起,但打烙印这件事是非常有社群色彩的仪式,居民们自愿地交换时间和劳力。

这种邻里和睦并没有延伸到APR。南边与这里接邻的土地是APR于2004年收购的第一块地产。在那以后,弗伦奇一家两次参与凑钱抢购APR看上的牧场。“好邻居帮你度日,而不是买断你的日子。”比尔·弗伦奇说。

“野生动物数量的上限不在于栖息地的承受力,而取决于人类的支持度 。”—— APR生态修复专家丹尼尔?金卡

抵制活动是以对未来的真实担忧为基础的。与1920年接近1万的人口峰值相比,菲利普斯县已经流失了一半多居民。附近其他各县——APR已经覆盖其中6个——都经历着类似的衰败。越来越多的地皮被富有的外州人收购。现在,农场或牧场主要劳力的平均年龄是58岁。这正是乡村居民所担忧的人口危机:学校里的孩子变少,本地店铺卖出的拖拉机、压捆机、割谷机、打桩机、轿车、皮卡车、半挂式卡车、拖车、轮胎也都变少。当然,APR也需要购买这些器械。“我们雇来为APR工作的牧民比地产被我们收购后搬离的牧民数量还要多。”该机构的高级土地收购经理贝蒂·霍爾德说,“应该说我们是为当地经济的多元化做了贡献。”

但反对情绪也有文化上的根源。APR约有50名雇员,总部位于博兹曼,那是一座充斥野外钓鱼客、登山爱好者、手工咖啡和牛油果三明治的时髦大学城,离得最近的一块APR地产也要向东北驱车4个小时才能到。APR的大多数捐款大户则来自更遥远的地区——硅谷、纽约、德国。其中一些人会乘直升机到APR的豪华毡房小住,房里陈设着真皮家具、吊灯和亚麻桌布。“东海岸的大款们到这里来对我们的生活方式指手画脚。”拉特雷说。

科学家常谈论土地的“生态承载力”:栖息地、食源、猎物以及其他因素决定着一块土地所能维持的野生动物数量。但对于雄心勃勃的保育计划,“社会承载力”——社区对改变的容许量——也成了限制因素。

“野生动物数量的上限不在于栖息地的承受力,而取决于人类的支持度。”APR生态修复专家丹尼尔·金卡说。

该组织一直在设法打动附近的居民,将已购置的地产开放给公众供其进行狩猎、露营、徒步、钓鱼等娱乐活动,但面对难以平息的反对也做出了一些调整。“最终目标仍然是1.3万平方千米的野生动物保护区,”2018年上任的APR执行总裁艾莉森·福克斯说,“至于如何实现,我们非常欢迎一切新颖创见。”

这些创见之一是APR的“野性天空”项目,它让牧民有偿接采纳对栖息地或捕食性动物友好的举措,例如安装野生动物安全栅栏、不消灭草原土拨鼠群,从而建起“软性边界”,让动物们能够安全迁回昔日的栖息地。2014年以来,野性天空项目出资超过23万美元来激励数位当地牧场主,其中包括在APR地产上放牧的兰斯·约翰逊。几位邻居因他与保育组织合作而产生嫌隙,但他感激从APR得到的帮助:“我觉得他们的主意不错,目标很崇高。”

APR还在地产上修建了新的露营地和度假村,向当地原住民、慈善食品行捐赠家牛肉和野牛肉,赞助竞技牛仔,为当地各种募款活动赠送野牛狩猎门票,并为那些害怕更多猛兽来到草原的附近牧民组织了一次“与野生动物共存”大会(由国家地理学会赞助)。APR还为计划修建的国家地理中心在附近的刘易斯敦买下了一座长期空置的百货商场。城里确实有人欢迎APR带来的经济效益,并对保护区表示支持。

“我们也应该听取蝾螈、鸻鸟和野牛的声音。”刘易斯敦城市委员、艺术家、退休教师克林特·卢米斯说。

13岁的卡特?内斯与父亲在蒙大拿州威尼弗里德附近朱迪斯河沿岸的APR属地内猎取木鸭。APR的保护区欢迎猎人和登山者进入,这为当地河流沿岸的公有土地增添了新的入口。

本地人爱在菲利普斯县索科镇的皮普餐馆相聚。APR于2004年在索科买下了第一块地。自一个世纪前的移民置地高峰以来,该县已经流失超过一半人口。APR的邻居们担心保护组织收购牧场会加剧当地人口流失。

去年冬天,共和党占优势的蒙大拿州立法机构通过共同决议案,要求联邦土地管理局(简称BLM)拒绝APR的请愿——转化覆盖逾10万公顷的18个BLM规划牧区、用野牛替换家牛。9月,面对当地的反对,APR保育组织将请求缩减到1.95万公顷。

野牛复原计划无疑是APR宏图中最具争议的一个方面,同时也是其事业的中心。科学家将野牛称为“生态系统工程师”,它们可以修复草原上的许多历史性生态谬误。野牛沿着很长的路线觅食,只吃特定的草种,移动快速,留下拼图般的多元化栖息地,扶持数百种原生植物、昆虫、鸟类和小型哺乳动物。它们还通过打滚摆脱蚊虫和脱落的绒毛,因而在草原上留下潮湿的印坑,为一些物种提供繁衍生息之处。牛粪在草原各地散播养分。

野牛被引入APR的一块地产之后,工作人员就会与志愿者一起拔除放牧家牛时用来分隔牧群的栅栏。而野牛不需要这样的轮转管理。如果说铁丝网驯服了大西部,将其摘除就能恢复土地的连贯性,让野性重萌。

APR于2005年移来的第一批野牛取自南达科他州的一个牛群。2011年的DNA测试显示,这些野牛带着多年前与家牛杂交的基因。于是APR重新从加拿大引进了一批基因更纯的野牛。这对于保育区管理者来说十分重要,因为野牛应对酷寒的能力胜于家牛,而APR需要将管理干涉最小化,以保持动物的野性。奥斯汀说:“我们的目标是营造北美洲最大、基因最多样的野牛种群。”

但正是这种野性令牧场主担忧。野牛体形庞大、行动难料,往往难以约束。2011年,APR的野牛群——当时的数量是240头——在围篱被封冻的雪堆压住时集体出逃,动用直升机才赶回栏内。奥斯汀说,形单影只的公牛更常逃跑,保育区专派三人小队骑马把守边界。尽管秉性“狂野”,APR的野牛实际上受到十分紧密的监管。

韦恩?弗伦奇(最前)在APR属地以北的马耳他镇社区打烙印活动中为小牛阉割。打烙印是件需要协作的活计:本地人举家在各个牧场之间转移,为左邻右舍赶牛、烙印。牧民杰西?布伦特说:“只要你住在一百来千米以内,你就是邻居。”

来自纽约市的学生和他们的向导(右侧站立者)在追溯刘易斯和克拉克1805年探险足迹的中途小憩。两人当年的路线穿越上密苏里河断带国家保护区,而这次由APR和蒙大拿荒野学校组织的远游让学生们领会团队协作,了解草原文化和野生动物。

牧民的另一个忧虑是野牛传播布鲁氏菌病,可导致牲口流产和不孕不育,还能感染人类。APR的野牛都经过布鲁氏菌筛查并接种了疫苗。在更西边的黄石国家公园的野生野牛和马鹿身上曾发现此病,但在APR的土地上并不存在。尽管如此,牧民还是害怕野牛会把这种病传给自己的畜群。

这些担忧不一定有科学数据支持,但事实是我们缺乏足够的数据。APR的使命之一是研究復原野牛种群对生态系统的影响。野牛必须游走多远才能发挥好自己在生态系统中的角色?APR的草场面积在2400公顷到11000公顷之间,这足够吗?130万公顷够大吗?需要多少头野牛?多少头算是过多?要用多长时间?

为解答这些问题,APR与史密森学会和国家地理学会建立合作,后两者都在资助保育区的科研。为查明野牛行踪和觅食模式,研究者在它们身上装了跟踪项圈。为测量生态收益,他们在引入野牛前后调查植被、哺乳动物、鸟类的情况。“我们不清楚一切是渐变发生的,还是存在某种转折点,”史密森学会保育生态学家安迪·博伊斯说,“可能需要观察三四十年。”这样才能了解恢复野牛种群对该地区的长期效应。

与此同时,野牛重返蒙大拿草原也带来了其他更难测量却更为深刻的冲击。小乔治·“捉马”穿着厚底靴在小山上俯瞰一片广阔的草原。他是附近贝尔纳普堡印第安保留地阿尼赫部族的重要成员,身形长瘦,两颊红润,目光锐利,长发夹杂银丝。他用两根手指拂过草丛中一块齐腰高、大如卡车底盘的石头。石块上刻着古老的图形和文字。“有些内容让我们看得一头雾水,”他指着石头上的线条和圆圈、人类形象、马和野牛的足迹说,“我们已经遗失了它们表达的故事。”

草原上的静默动人心魄。驻足聆听,就会察觉各种声音:拟蝗蛙的弦鸣、蝴蝶翅膀的扇动、微风中青草之间的摩擦。“捉马”说话时,野牛排列在附近的一座泥潭边上,暴雨云在上空回旋。草原各部曾依赖野牛提供食物、衣服、工具和帐篷皮面。1888年,紧随着最后一头野牛的赶杀,他的部族也被迁到了现在的保留地。阿尼族曾有逾万人口,到1904年仅余五百。“捉马”说:“我们的族人和野牛经历了如此相同的命运”——被拽入了白人扩张的“昭昭天命”。“捉马”第一次目睹野牛群被放进APR的土地时,不由哭成泪人。自从家园被攻占以来,草原印第安人一直祈祷野牛的重返。“栏门打开时,我见证了祈祷的应验。”他说,“有时侯心愿需要漫长的等待才能成真。”

密苏里河湍急浑浊,满溢着雪水、沉积物、浮木和残枝败叶。我与家住米苏拉的向导、说起大河历史如数家珍的韦恩·费尔柴尔德一起露营。214年前的今天,探险者刘易斯和克拉克路过此地,抵抗着水流和重力,历经一团又一团涡流,拖着装备向上游跋涉。费尔柴尔德熟知他们旅程中的所有地标——至少是那些至今尚存的。其他许多已经被经常改道的河流冲走。

我们用浮木生起篝火。这些浮木是今年春天朱迪斯河冰塞破裂时冲到岸上的。刘易斯本想以岸上生活的动物将这条河命名为比格霍恩河(意为“大角羊河”),但克拉克用自己未婚妻的名字朱迪斯取而代之。在密苏里河频繁转道的洪流冲洗下,有多少名字被水带走:“训斥众流之河”被改名为米尔克河(“奶河”);“萨卡加威(刘易斯与克拉克的印第安向导之名)河”被改为克鲁克德克里克(“拐弯的溪流”),后又改回原名。APR在安迪洛普溪(“羚羊溪”)买下地皮,改名为马尔斯维斯塔,向主要赞助者、糖果业大亨马尔斯一家致敬。通过更名易主,我们将自己的未来愿景附加于土地之上。

日暮时分,野牛漫步在APR的“阳光草原”区。假如保护区的宏图能够全部实现,数千头野牛将再次活跃于北部平原各地。“等我们的工作完成,”APR联合创始人肖恩?格里蒂说,“这个景象将可持续数百年。”

即使水位已经涨到高出正常河岸1.5米,激流仍然是声息全无。随着夕阳微光在上游隐没,我们注视着大河流过。“想象沿河而下、发现野牛满岸的情景。”费尔柴尔德说。

對于未来,APR提供的是一种愿景,它的四邻指望的却是另一种。两者都出自对草原的深爱,但也都是基于对已逝过往的追念。我们希望重新捕捉哪一刻的往昔?是1805年——徜徉河岸的野牛和灰熊,还是1905 年——家牛、围栏和65公顷的家园?我们的历史带着时隐时现的旧梦,如一条湍急的河流,充满浮木和泡沫,过去、现在都迫不及待地涌向未来。

“我不知道我们是否能回到早已流逝的过去,”那天下午的早些时候,牧场主兰斯·约翰逊在自家俯瞰朱迪斯山的露台上说。他的大部分邻居即使地产仍在,也都搬到外地住了。早先德克萨斯的亿万富翁买下旁边的牧场、把约翰逊的牲口撵了出去,在那以后他就从APR租借土地放牧。因此他知道,即便APR退场,他也不得不尝试新的办法谋生。

“我心里有数,”他说,“世界在转变。”