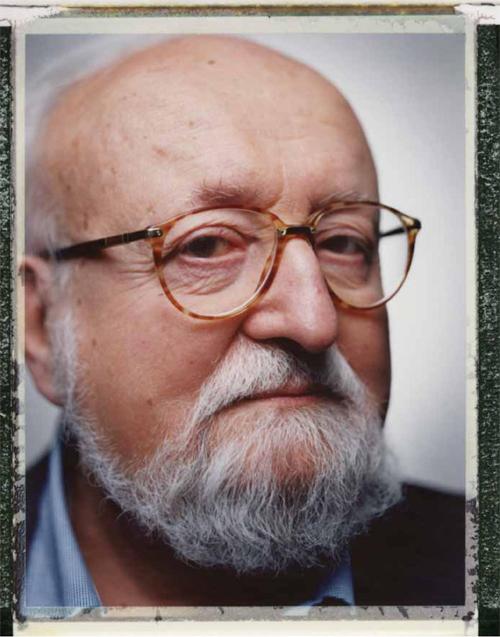

“当代贝多芬”潘德列茨基“广岛的牺牲不会被遗忘”

李乃清 雷寒冰 雨僧

当地时间3月29日,波兰著名作曲家、指挥家克日什托夫·潘德列茨基(Krzysztof Penderecki)在克拉科夫病逝,终年86岁。

作为世界古典音乐领域的权威,潘德列茨基曾被媒体誉为“当代的贝多芬”,“在音乐结构的复杂性上堪与画家毕加索媲美。”

1961年,潘德列茨基以成名作《广岛受难者挽歌》荣获联合国教科文组织颁发的国际作曲家大奖,成为20世纪先锋派音乐代表人物之一。此后他风格转向,创作了《圣路加受难曲》《第二交响曲(圣诞)》《第七交响曲(耶路撒冷的七座城门)》等代表作,每首作品都饱含着他对人生与自然的深沉思索。

“上世纪80年代大师的《波兰安魂曲》首演,我在现场被它前所未有地震撼了,从来没有哪首古典乐作品给我如此之深的触动,真是改变我人生的一次体验。”得知潘德列茨基逝世,正在居家隔离养病的德国小提琴家安妮-索菲·穆特发文深切悼念,“他的《第二小提琴协奏曲‘变形》成为我1995年丈夫绝症离世期间的生命线。在过去的25年里,我有幸首演了潘德列茨基的许多作品。他那惊天动地的音乐语言,他对形式的把握,他深沉的灵魂在他的每个音符中闪耀,使他的作品成为一份献给世界的礼物。认识这位热情栽培年轻人的导师,将永远是我生命中的珍宝。”

作为古典音乐作曲大师,潘德列茨基在大众领域因电影配乐而闻名。他那充满浓重宗教意识和强烈情感的音乐曾出现在2007年波兰电影《卡廷惨案》、威廉·弗里德金的《驱魔人》、斯坦利·库布里克的《闪灵》、大卫·林奇的《狂野的心》和马丁·斯科塞斯的《禁闭岛》等多部作品中。潘德列茨基的音乐四次获得格莱美奖,最近一次是2016年获得格莱美“最佳合唱表演奖”。

1990年代末以后,潘德列茨基经常来中国访问演出,他的作品也成了中国多个交响乐团的座上客,中国乐迷甚至为他起了个昵称“老潘”。“老潘”非常欣赏中国古诗,为此创作了《第六交响曲(中国诗歌)》。这部交响曲共八个乐章,歌词文本选用了包括李白、杜甫、李清照等人的八首中国诗词,在传统西方声乐交响曲的模式中,潘德列茨基大胆融入二胡等中国传统乐器。事实上,深爱中国文化的“老潘”聆听过各式各样的中国民乐,觉得这里头“能让人感受到愉快、积极的正能量”。

上海交响乐团原计划2020年4月24日举办一场音乐会,由潘德列茨基指挥他本人的作品《广岛受难者挽歌》及肖斯塔科维奇《第十三交响曲》,演出因疫情影响取消。如今大师已去,中国乐迷无不哀叹——“别后常思君”。

波兰奇才,三首作品包揽比赛前三名

“我听到那音乐又回来了,真是奇妙!在我创作的‘六重奏和‘大协奏曲中,犹太音乐以一种我能意识到的方式回来了,它存于我儿时的记忆中。”

潘德列茨基1933年生于波兰东南部小镇德比卡,第二次世界大战之前,这里聚集着许多哈西德派犹太人。童年时,潘德列茨基目睹了一批批犹太人从家门口被运走,因而对一切剥夺自由的行为充满反感。战后波兰被苏联控制,少年时代的潘德列茨基曾因在學校厕所墙壁上涂写抗议标语被老师惩罚。

潘德列茨基的家庭背景十分多元,祖父是德国福音派信徒,祖母来自亚美尼亚。他自身成长于虔诚的天主教家庭,在父辈影响下,自幼熟读奥古斯丁和阿奎那等人的神学著作。他父亲塔德乌什是一位律师,业余爱好小提琴,战前经常召集乐友在家里合奏室内乐。

据潘德列茨基自己介绍,他6岁就开始作曲,音乐旅程始于私人钢琴课,但他很快厌倦了这门乐器,却对父亲的小提琴充满好奇。小提琴的奥秘和演奏难度令他着迷,因为刚开始他无法奏出一个清晰的音符。于是,每天上学前和放学后,他都投入大量时间练习巴赫的奏鸣曲。

潘德列茨基充满浓重宗教意识和强烈情感的音乐曾出现在斯坦利·库布里克的电影 《闪灵》 中

初中时,潘德列茨基成立了一支乐队,将德比卡的音乐场景带入生活,但他青少年时期的理想并非成为音乐家,而是做一名画家或艺术史学家。1951年,潘德列茨基离开故乡,进入古老的国立克拉科夫雅盖隆大学学习艺术、文学、哲学和拉丁语,同时还随克拉科夫音乐学院老师学习小提琴和音乐理论。1954年正式进入克拉科夫音乐学院,一年后放弃小提琴,专攻作曲。

1958年毕业后,潘德列茨基留校担任作曲教师,同时还谋了两份兼职:一是克拉科夫神学院的教堂音乐老师,教授古老的宗教音乐;二是《音乐运动》杂志记者,负责编纂“新作品演出”栏目。毕业后的三年里,早已娶妻生子的潘德列茨基需挣钱养家,四处奔波为剧院和电影创作配乐。期间,他与卡罗尔·约泽夫·沃伊蒂瓦——未来的教皇若望·保禄二世成为朋友。

潘德列茨基的第一任妻子芭芭拉学习钢琴,他说,因为乐器的声音分散了自己的注意力,所以他会离家去拥挤的咖啡馆工作。他常去克拉科夫古城中心历史最悠久的米凯利卡咖啡馆创作,店内的新艺术风格画作与室外的圣马利亚大教堂都给了他灵感,就像传说中那样,他把所有东西都写在纸巾上。

1959年,潘德列茨基参加波兰青年作曲家比赛,匿名递交了三份作品:《诗节》(1959)、《放射》(1958-1959)和《大卫的赞美诗》(1958),这三件作品最后分别获得大赛的前三名。组委会核查获奖者身份时,惊讶地发现前三名的作品竟出自同一位作曲家,于是迅速修改参赛要求,换句话说,潘德列茨基的这个纪录已是无人可破了。

年轻的潘德列茨基因此名声大噪,并获得前往意大利旅行的机会,这是他第一次前往西欧国家,也从此爱上了意大利。晚年鲜少出席音乐会的潘德列茨基愿意为维罗纳露天竞技场的《阿依达》演出破例,他兴奋地携着现任妻子伊尔兹贝塔前往,并表示:“在这里聆听威尔第的《阿依达》真是太棒了!曾几何时,我认为这是陈词滥调。不!这是伟大、深沉的音乐,感人至极。”

1959年,《诗节》在华沙之秋音乐节上演,引起前来观摩的西德音乐出版商注意,潘德列茨基的作品录音传到了多瑙艾辛根音乐节节目总监手中。次年,他带着新作《折射》(1960)亮相多瑙艾辛根音乐节,作品中前所未见的演奏法和大胆的音响震撼了现场听众,以至于极罕见地被要求全曲重奏一次。自此,潘德列茨基在西欧先锋音乐领域人尽皆知。

昔日先锋派:花样百出“虐待”传统乐器

“我唯一感兴趣的就是把声音从传统中解放出来。”

许多人知道潘德列茨基,因为这名昔日的“先锋派旗手”60年前投下一枚“惊天巨炮”:他的《广岛受难者挽歌》至今为人津津乐道却又敬而远之。

依潘德列茨基自己的介绍,这枚巨炮并非横空出世,却有着一根长达百年的导火索,其源头便是史上最知名的炮手贝多芬。贝多芬去世后被捧上神坛,他的音乐成了万众膜拜的“经典”。与此同时,人们熟知的各种乐器也基本定型。“一个对所有作曲家来说都存在的问题是,我们只能使用两三百年前就已存在的乐器,管弦乐队中最新的乐器也许是萨克斯,但它迄今也已有一百多年历史。在人类已经可以登月、进行各项伟大探索的世纪,我们仍在为非常古老的乐器在创作。我认为这就是问题所在。这在 20 世纪下半叶真的是个麻烦,没有新乐器,音乐就没多大进展。如果有新的乐器,就会有各种可能性:新的声音、新的组合、新的编曲等等。”

彼时,电子乐空前发展,潘德列茨基立刻投身其中。“如果使用得当,一切都是好的。电子乐始于上世纪五六十年代,当时我在华沙的电子工作室上班,在那里我学到很多东西。听到全新的声音真让人震惊,电子乐整个改变了我的审美。我的音乐发生很大变化,因为我接触到各种类型的音乐。”

潘德列茨基开始寻找接近电子乐器的声音,花样百出地“虐待”传统乐器。诞生于1960 年的《广岛受难者挽歌》便是他实验的成果,潘德列茨基在这首作品中用了 52 支弦乐器,以大量微音划奏和密集音簇呈现特殊音效。24 支小提琴、10 支中提琴、10 支大提琴、 8 支低音提琴,从头至尾,它们不是惊声尖叫,就是低吟干呕,奏出各种百爪挠心的段落,呕哑嘲哳难为听……

美国音乐学家塔鲁斯金在《牛津西方音乐史》中指出,《广岛受难者挽歌》原标题为《837”》(时长8 分 37 秒),由于特殊的乐谱打印要求耗资昂贵曾被出版商拒绝,潘德列茨基后来更改标题为《广岛受难者挽歌》。

这件作品自身也颇受“劫难”。附有作品原谱的包裹在运往德国出版社时“神秘”丢失,无奈的潘德列茨基只得根据记忆重新完成作品。原来,包裹被海关扣下,他们怀疑其中暗含建立原子弹秘密基地的线索,或至少是关于“华沙条约”的军事机密。经过深入分析,海关最后才把包裹寄出。但令乐坛震惊的是,人们比较原谱和潘德列茨基靠记忆重新完成的乐谱时,两份谱子毫厘不差。作品的首演也历经波折,最初看到乐谱的指挥和演奏家都拒绝演奏,他们觉得这个作曲家疯了,期间需要大量谈判,潘德列茨基必须不停解释自己创作的想法,并给予演奏上的详细指导说明。“管弦乐队的音乐家不喜欢演奏他们在学校没学过的东西,如果你带去全新的东西,总会有问题。我不仅开发了弦乐演奏的新技术,还开发了新的标记法,这可能太过分了!当然,现在在东欧,每个小提琴家都知道这些技巧,因为他们在学习我的音乐。”

1961年,《广岛受难者挽歌》正式首演于华沙之秋音乐节,在巨大的争议和赞赏中,年轻的潘德列茨基成为波兰乐派的代表人物。据说,潘德列茨基本人听到首演也吓了一跳,大量微音划奏和密集音簇呈现出原子弹爆炸后的灾难场景,有听者甚至形容那像是“来自地狱的声音”。潘德列茨基给广岛市长也寄了份乐谱:“请允许我以这首挽歌表达我深深的信念:广岛的牺牲不会被遗忘,不会在人间蒸发;广岛会成为一个象征,联结善意人民之间的情谊。”

探寻树的“迷宫”,重建精神的“方舟”

潘德列茨基曾将自己的创作生涯比喻为两个阶段:伊利亚特——“拼搏前进的时期”;奥德赛——“追寻回归的时期”。上世纪60年代前后的先锋探索像是不顾一切地攻打特洛伊城的英雄行为;70年代前后的重归传统则像是英雄历经重重险阻,终于回到故乡与妻儿团聚。

“《广岛受难者挽歌》听来不像弦乐,但它是弦乐,用这些古老乐器能做的实验我都做了,如果再進一步,会把乐器弄坏的。上世纪60年代,许多管弦乐队罢演我的音乐,就因为我开发了新技术,当时发生了革命。当然,我可以写100首‘挽歌,但我不想写。我没有兴趣重复,也不想模仿自己。”

在外人看来,潘德列茨基的职业生涯和勃拉姆斯颇为相似,都有点大器晚成的意思,也有着从“坏小子”向“模范青年”进化的经历。40岁时,他才写下第一部交响曲。“这是一个人穿过阴影线的时刻。我试图对20年来的音乐经验价值——激进时期、先锋派探索——做个清算。”

7年后,他完成了《第二交响曲(圣诞)》,整个参照19世纪晚期的交响曲传统——瓦格纳、布鲁克纳、马勒、西贝柳斯和肖斯塔科维奇——渗透了一个经历过先锋派的作曲家的情感与技法表现。《第二交响曲》以浓厚的浪漫主义晚期风格实现了对马勒世界的复兴,并在对圣诞歌曲《平安夜》主题的引用中宣告了对传统调性和宗教音乐的彻底回归。潘德列茨基其后的多部交响曲虽各有不同的结构方式,但整体风格都是对《第二交响曲》的延续。在他看来,数百年间沉淀下来的交响曲式会发展下去,也会留存在他心底,“我会不时地想要离开,但每次都会回来。”

重归传统老套的交响曲体裁,这对潘德列茨基曾经代表的先锋派来说等于背叛,有人说他是“先锋派的特洛伊木马”(叛徒)——“你不是把自己看作革命者吗?”他却大笑着回应:“对!但我不相信托洛茨基想要的那种永久性的革命。”

潘德列茨基将文化的发展喻作树的成长,艺术作品要像树那样从根部汲取养料,才能获得新生。“看看一棵树吧。它教导我们任何作品必须植根于土地和空气。没有任何创作来自于无根。这就是我冒险‘回归母体的原因。在为耶路撒冷建城三千周年而创作的《第七交响曲(耶路撒冷的七座城门)》时,我决心回归至《大卫的赞美诗》。这是多重回归:回到信仰的根源;回到音乐的起源;最终,回到我自己的创作之初。”

2009年4月2日,波兰卢布林,潘德列茨基在一场音乐会上担任指挥

潘德列茨基钟情于研究树木。这位以作曲致富的奇才是一名资深的树木爱好者。“树”的理念也体现在他的《第八交响曲(无常之歌)》中,作品采用13首浪漫主义的德语诗歌,每首都以树为主题,每个乐章都像是一棵大树上的树枝。这部演唱自然的交响曲让人想起百年前马勒的《大地之歌》。

“我在卢斯瓦维采种植的树木成为这部作品的主题。”在自己的大庄园里,潘德列茨基每年会增添约100种新树,他以种植树木来抵抗陀思妥耶夫斯基关于衰落的比喻——“再无一人种树了”。

“艺术家不能只沿着一条直线走。你必须往左、往右,也许要后退两步,再接着往前探索。”潘德列茨基热爱在他的园内种植树的迷宫,其中一个巨大的迷宫有4000平米。“我喜欢迷路的感觉,喜欢去挣扎,就像在我的音乐里。”

尼采之后,虚无主义渗入欧洲文化的每个角落,解构浪潮像大众狂欢一样,令固守古典精神的人们不知所措。潘德列茨基指出,当代艺术若要拯救自己,必须建起精神的方舟,他曾在《时间的迷宫》中留下遗言:“在如今规范与价值消融的时代中,我们的方舟恰恰象征着范例与标准的感受,是一个人自我边界的标示。尽管后现代主义的拥护者提出了无用的哲学,但没有这艘方舟就没有创作任何艺术作品的可能。”

如今,潘德列茨基已驾着他的“方舟”远去……这一世,他看见荒诞人间洪水滔天。这一天,他听见珠穆朗玛山崩地裂。