戈雅与疾病

金莹

在爱尔兰国家美术馆的二楼,有一幅戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes,1746-1828)的画作,名为《梦》(El Sue?o)。睡梦中的女孩飘浮在画面上,四周的背景很暗,扎在发尾和腰间的金色丝带格外耀眼。女孩的脸转向侧面,洒在她胸前的光线和褪去一半的薄薄外衣,戈雅用明暗笔触营造出一起一伏的呼吸。驻足观看,很难不被吸引,观者似乎是在偷窥她的梦境和睡姿。屏气凝神地站在画前感受《梦》所要传达的信息,既有一种难以言说的静谧和美,又有一种无法预料的危险和不平静。这是怎样的梦境?安静的、沉溺的、面向希望的,抑或是不确定的、窒息的、无声的。该画在一九六九年由爱尔兰国家美术馆借助萧伯纳基金的力量收为馆藏,其绘制年代是在戈雅得病耳聋之后。一七九二年至一七九三年之间,戈雅经历了一场突如其来的大病,这场病使他最终完全丧失了听力。

《梦》(El Sue?o)

一

对于戈雅的耳聋是由何种疾病造成的,学界一直以来都没有定论,他的疾病也是两百多年来医学界孜孜不倦探讨的一个课题。在深入研究的过程中,大家纷纷大胆假设他患有多种疾病的可能性。对戈雅疾病的推测大致分成四个类别:第一类是传染性疾病,包括梅毒、疟疾、黄热病等;第二类是血管系统疾病,如动脉硬化;第三类是中毒,如水银、金鸡纳、白色颜料等引起的中毒;第四类是炎症和免疫系统疾病,除了风湿和脑膜炎之外,还有两种综合征榜上有名,柯根综合征(Cogan syndrome,即耳蜗前庭综合征)和苏萨克氏综合征(Susac?s syndrome)。后者是极其罕见的一种病症,近年来出现了艺术工作者患有此病的新案例,也引起了医生们的兴趣。马德里生物医学研究所的医生卡斯特洛(C. Guijarro-Castro)在二○一三年发表的论文中指出,根据戈雅与朋友的通信中所描述的行为习惯和病程行进状况,戈雅最有可能患上的正是苏萨克氏综合征—一种视网膜耳蜗脑血管病变的自身免疫系统疾病,患者常伴有剧烈头痛、畏光、视力和听力的平行受损等症状。但这一结论尚未获得公认。

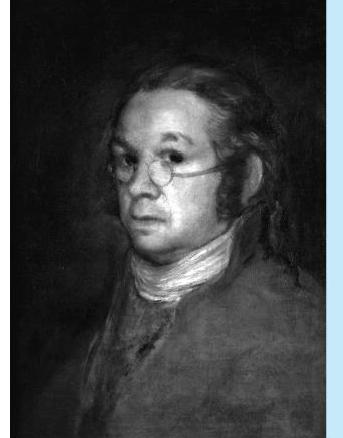

戈雅自画像

的确,人类历史上尚未解决的疑难杂症数不胜数,戈雅看起来得的也不止一种病,很可能是在对一种疾病“以毒攻毒”的治疗过程中一次又一次地推进了多种病程的发展。对戈雅来说,疾病即人生。一七九二年十一月,戈雅在塞维利亚病倒了,出现眩晕、视力问题以及右臂麻木等症状,随后他心情抑郁,体重锐减。他在友人马丁内斯(Sebastián Martínez)位于加的斯(Cádiz)的家中疗养。一七九三年一月十七日,在写给好友马丁·萨帕特尔(Martín Zapater)的信里,戈雅描述了自己的“失序”状态,好友则在回信中暗示这是否是其“无序”的生活所带来的疾病(指性病)。戈雅年少时尽情追逐男欢女爱,据说因此而受惩罚,并被逐出教会。他的妻子何塞芙(Maria Joseph Bayeu)怀孕二十次,流产十四次,生下的六个孩子中只有一个儿子活到成年,为戈雅续下DNA的片段。戈雅患有梅毒,鉴于他和妻子的亲密关系,何塞芙不可幸免地传染上了同一疾病,而这也是导致她频繁流产和产子夭折的真正原因。

戈雅的妻子何塞芙是西班牙卡洛斯三世时期的宫廷画家巴约(Francisco Bayeu y Subías,1734-1795)的妹妹,巴约和戈雅的家庭一样,都是萨拉戈萨的镀金匠出身。一七三六年,戈雅的父母在萨拉戈萨结婚,在他们生育的六个孩子中,戈雅排行第四。戈雅虽然出生在萨拉戈萨近郊的福恩特德斯(Fuendetodos),但他的学习生活都在萨拉戈萨进行。萨拉戈萨作为西班牙阿拉贡大区的首府,一直以来都是伊比利亚半岛上的重要城市,它是巴塞罗那、马德里、塞维利亚之间的贸易通道,距离这几座城市都是三百公里。驾车行驶在伊比利亚半岛上,所见最多的风景是小山丘和成片的橄榄树,而从巴塞罗那向萨拉戈萨行进,则是从风光旖旎的地中海到了阳光下满眼的风车发电机阵。萨拉戈萨被称为西班牙的风口,也是西班牙的水资源战略要地。

从张承志到崛田善卫,他们都为西班牙所着迷,因为那里是一个地层鲜明的“考古遗址”,至少有古罗马时代、伊斯兰时代、天主教时代的三重地层,而且纹理清晰,接续分明。萨拉戈萨就是一个典型的代表。萨拉戈萨所在之地,早先是伊比利亚民族定居的萨尔杜巴(Salduba),意思是“羊的渡口”。公元前一世纪末,罗马人征服此地,作为奥古斯都的属地,称其为“凯撒奥古斯都的荣誉”(Ceasarea Augusta)。隨后这里又经历了摩尔人的入侵。一一一八年,萨拉戈萨由阿拉贡国王阿方索一世从摩尔人手中收复,并宣布为阿拉贡王国的首都。一四六九年,阿拉贡国王费尔南多二世与卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世联姻,开启了天主教双王时代。随后,两人收复了摩尔人在伊比利亚半岛的最后一个据点格拉纳达,离开阿尔罕布拉宫的摩尔人流下了最后一滴眼泪,西班牙则开启了帝国的全盛时代。今日西班牙国旗盾徽图上的城堡、条纹与石榴分别代表着卡斯蒂利亚、阿拉贡和格拉纳达。也是这一对国王夫妻,后来赞助了哥伦布的大航海事业。

学者们认为戈雅非常清楚自己的风流疾病对家庭传宗接代所造成的不可逆的伤害,为了补偿,他对唯一的儿子哈维尔(Javier)倾注了多倍的爱。戈雅在与好友萨帕特尔的通信中经常提到哈维尔,说他是如何美丽可爱,又是如何多病易感。一旦羸弱的哈维尔生病了,戈雅总是会在信中和萨帕特尔提起,字里行间流露出怜爱和担忧。戈雅与萨帕特尔的通信也成了医学界研究戈雅疾病的另类档案。两人之间存世的通信共计一百四十七封,西班牙普拉多博物馆(Pardo Museum)收藏了其中的一百一十八封。萨帕特尔年少时便与戈雅成为好友,因为继承了家族产业加上他本人经营有道,萨帕特尔成了一名有声望的商人。他在一七八九年被西班牙国王卡洛斯四世封为阿拉贡贵族。他本人热爱艺术,长期以来在财力上支持萨拉戈萨的圣路易斯皇家艺术学院。戈雅与萨帕特尔之间的通信都是在日常环境中记录下来的,探讨绘画的内容很少,除了记述家庭、孩子和他们的共同爱好—狩猎、金钱的使用(比如投资、购置高档的衣物)外,还有很多对疾病的讨论,无论是严重的还是轻度的,戈雅都在信中记述下自己的病症,这些也成为医学专家分析的对象。

梅毒早期的主要表现除了生殖器溃疡外,还有身体表皮的痈肿和溃烂,会严重影响人的形象,特别是对于那些拥有良好社会地位和大笔财富的人来说,简直忍无可忍。在尚未发明抗生素的年代,欧洲大陆上的人们用水银疗法来对抗梅毒,直接贴水银膏药或蒸水银桑拿,这种有毒性的疗法令不少人还没等到治愈就先中毒身亡了,因水银中毒而引发神经系统的损伤并影响听力也不奇怪。而当梅毒感染的第一阶段过去,皮肤不再溃肿时,有的人也许痊愈了,有的人则进入了感染加重后的第二阶段,俗称“神经梅毒”(neurosyphilis)。病毒侵蚀患者的大脑和中枢神经,累及脑膜、脊髓等,偏瘫、共济失调、行进性痴呆都有可能出现。戈雅的各种身体失衡、眩晕、头痛等症状,与之有许多相似性。戈雅还曾患有疟疾,治疗这种疾病需要服用金鸡纳树皮,这也是一种会导致耳聋的有毒植物。有趣的是,奥地利医生贾雷格(Julius Wagner-Jauregg)执着于发热疗法对神经梅毒的抑制作用,经过多次实验,他最终采用诱发疟疾致高烧来治疗和缓解神经梅毒,再通过服用金鸡纳来终止疟疾。他还因这一疗法在青霉素被发现的前一年(1927)摘得了诺贝尔奖。虽然这是戈雅去世近一百年后的事情,其中环环相扣的巧合还是让人脑洞大开,兴致勃勃。梅毒会带来皮肤病痛和风湿,风湿也是戈雅记录在案的一种疾病。晚年的戈雅请求自我流放,他所到的波尔多的普隆比耶尔 (Plombières)便是欧洲治疗皮肤顽疾和缓解风湿的一处优良温泉。

二

传记作家喜欢将戈雅的绘画生涯分成两个时间段,以他得病丧失听力为界,第一阶段似乎满是喜悦与光明,第二阶段则只剩恐惧和鬼魅。那么耳聋是否对戈雅的绘画风格产生了影响?一部分学者认为没有太大影响,或者说耳聋并不是完全扭转戈雅绘画风格的分界线。在戈雅耳聋之前的作品里,也有噩梦的形式、悲剧的元素和黑暗的曲调。一直以来,拒斥“美”是西班牙文化的一种特征。从西方美学史上看,美的概念总是与形式相关,将美定义为一系列必须遵守的模型,古希腊罗马的雕塑便是其中典型。西班牙的艺术家们则从“负面的价值”中得到审美的愉悦,他们认为美并不是艺术的全部,对理想“美”的追逐会远离真实,使所描绘的对象失去鲜明个性而僵化成粗浅、平凡和陈腐的代表。

文艺复兴时期很少有西班牙画家去意大利旅行或学习,可是到了戈雅的时代则出现了变化。一九九三年十月,普拉多博物馆购入了戈雅的意大利素描本(又称“意大利笔记本”),原本以为这本笔记本已消亡在柏林的战事里,它的再发现满足了公众和学界对戈雅的好奇心。一七七一年,戈雅在意大利购买了这本笔记本。对当时的画家来说,能拥有一本制作精良、纸张优异的意大利产素描本是一种时髦。普拉多博物馆认为,戈雅的意大利笔记本属于“艺术家笔记本”的范畴,是解密艺术家的创造性的关键词。从中可以看到他是如何绘画和构思的,他对意大利印象如何,他主要关心的问题是什么。戈雅声称他到过的城市可以列很长的清单,手写的笔记记录了那些意大利城市的名字,除了罗马、威尼斯和佛罗伦萨等艺术重镇,他在热那亚、博洛尼亚、帕尔马等地都逗留过,也曾经过都灵、米兰等重要中心。他从罗马的雕塑中学习人体解剖和完美造型,受古典绘画的启发读懂衣物在呈现美时的多样性,以及揣摩人物表情和面孔所承载的信息。笔记本中保留了戈雅最早的一批画作,包括他从意大利返回西班牙后不久所作绘画的草稿和一些准备工作。笔记本里的一些素描,后来还出现在了他著名的版画集《狂想曲》(Los Caprichos,也称《奇想集》)里。

这本笔记本记录的时间并不止于戈雅在意大利的时光。回到西班牙后戈雅继续使用这本笔记本,里面还记录有一七七六年前后戈雅写给门格斯(Anton Raphael Mengs)的信件。十八世纪的西班牙艺术受到来自欧洲主流艺术的影响,卡洛斯三世国王引入德意志画家门格斯作为宫廷画师。门格斯在西班牙创作了大量作品,培养了一批年轻艺术家。戈雅的妻兄巴约正是门格斯的学生之一。他们的肖像画特征是将所绘者穿戴的服饰、背景里昂贵的家具布置一同凸显,烘托出所绘者的贵族气质。巴约被当时的同行们认为是西班牙最好的画家。戈雅年少时曾跟随巴约学画。一七六三年,在门格斯的召唤下,巴约参与王宫的装潢,并开始担任门格斯的助手,戈雅随巴约一起去了马德里,也在门格斯的门下学习。一直以来,巴约都是门格斯忠实的追随者,从圣巴巴拉皇家挂毯厂到费尔南多皇家美术学院,依靠门格斯的引荐和自身实力,巴约成了重要的管理者。一七七七年门格斯去罗马之后,巴约更是理所当然地在各项职务上成为他的继任者。不可否认的是,戈雅与巴约的关系很像巴约与门格斯的关系,一七七三年七月,戈雅和何塞芙结为夫妇,两人的关系升格为家人。不过,两人在绘画才能上的竞争和绘画理念上的差别使得彼此之间的关系相当微妙。作为兄长和上级,巴约总是对戈雅进行着种种设计和安排。戈雅从意大利返回西班牙后,获得的第一份固定工作—圣巴巴拉皇家挂毯厂的图稿设计师—也是来自巴约的举荐。一七七六年,巴约参与并监管家乡皮拉尔大教堂的穹顶湿壁画绘制工程,戈雅也被安排了一些任务。皮拉尔大教堂是萨拉戈萨的标志,直译为柱子教堂,据说在西班牙内战时期,有三颗炮弹投在了教堂屋顶,却都没有爆炸,其中两颗仍悬挂在教堂的柱子上。戈雅被指派为教堂的殉教者玛利亚穹顶(Cupola Regina Martyrum)绘制湿壁画。一七八一年教堂理事会拒绝接收他的画作,理由是戈雅在人物绘制上出现了错误,以及画作整体框架过于暗淡。他们要求巴约出面“监管”戈雅,并为他担保,却遭到了巴约的拒绝。为此戈雅和巴约之间闹翻,并造成了此后长年的隔阂,原本巴约答应他的一些工作承诺也化为白纸一张。事实上,戈雅对门格斯的绘画风格从未予以肯定,尽管他十分享受门格斯的名声带给他的间接好处。戈雅的肖像画背景通常很暗,在描绘人物穿着的同时更着力于人物的微表情,哪怕是抽搐的脸部肌肉,微微张开的嘴角,或入神或暧昧或不知所思的瞳孔。这些都与门格斯的肖像画绘制风格截然不同。戈雅只承認自己有三位老师:委拉斯开兹、伦勃朗和大自然。在今日的皮拉尔大教堂,戈雅于一七七二年完成的位于圣母小礼拜堂前的穹顶壁画赫然在目,成为游客们争相观赏的内容。据教堂介绍,这是戈雅从意大利学成归来时在萨拉戈萨完成的第一幅重要作品。教堂主建筑所在地的萨拉戈萨皮拉尔广场上有一座戈雅的雕像,身后是他的博物馆和礼品商店。

相比于淡化耳聋对戈雅绘画风格的影响,人们似乎更热衷于断定这一人生突发事件是戈雅艺术生涯的转折点。西班牙艺术史学家拉恩福特将戈雅的失聪定义为其艺术创作的有利因素,假如他没有在一七九二年遭遇这一个人健康方面的重大危机,假如耳聋没有把他从欢愉的世界中拽出来,他是不会找到自己的。失聪后的戈雅听不见周围的嘈杂,也不用再去听那些会使他陷于诱惑的声音。他被迫与世隔绝,面对自己。疾病无法治愈的苦楚或者对治愈疾病的期望改变了他的内心世界,目睹他眼前那个躁动不安的世界,他捕捉到了那些还没有被表达出来的时代焦虑和需求,并且直面它们。一直以来,艺术家都不是被动地解释他的时代的人。戈雅的疾病催促他更加尖利、敏锐地贴近生活,把自己看到的和感受到的画下来,而且越快越好,因为他觉得死亡正在临近。不容否定的事实是,耳聋之后的戈雅迎来了职业生涯的巅峰。

一七九四年三月,戈雅写信给好友萨帕特尔说:“我焦虑不安,自己都无法忍受,我努力使自己冷静下来,去拿笔给你写信,可提起笔我发现自己已经累了。”但是戈雅并没有放弃,一个月之后,他回到马德里,这时他已完全失去听力。十八世纪,耳聋会令人遭遇社会隔离。一七九四年三月时,皇家挂毯厂的负责人就在四处散播流言,说戈雅已经丧失了绘画能力。戈雅知道声望对画家来说比财富和权力更宝贵。为了维持自己的声望,当戈雅能行走时,便竭尽所能要让马德里艺术圈里的人知道他作为画家的技能并没有丧失。戈雅写信给皇家美术学院的院长波尔那多(Bernardo de Iriarte),表示自己愿意承担更多的绘画订单,甚至包括那些尺寸很小并不带有很大装饰性意义的画作。

同时,戈雅追求更加遵从自己内心、更有自由度的工作。一七九五年对戈雅来说是个重要的时间点。那年八月,妻兄巴约去世,那股让他隐隐有些窒息的力量消失了。戈雅早在一七九○年就出现了身体不适的症状,力不从心的他开始推脱挂毯厂主任的命令,打算不再承担为皇家挂毯厂进行图稿设计的工作。巴约得知后,介入其中,以威脅减薪的方式使戈雅屈服(挂毯厂的年薪为8000里尔)。但是戈雅最终还是只完成了原定工作中的六张,这组原本十三张的挂毯系列是为国王的办公室设计的,也成了他在挂毯厂的最后作品。一七九二年戈雅签约费尔南多皇家美术学院,教授艺术课程。当时他就提出要追求“绘画研究中的自由”,并将这一自由定义为“神圣的科学”。因为耳聋,戈雅听不到学生的提问,所以他决定不再带学生和上课。

一七九五年,戈雅恢复了肖像画定制的工作,他的地位逐步抬升,担任了皇家美术学院的院长,并在一七九九年晋升为首席宫廷画师(1789年成为宫廷画师)。戈雅产出的画作中,肖像画在当代最受欣赏,无论是站立或坐着、全身或半身的肖像,人物均处于暗色的背景中,并忠诚地捕捉了描绘对象的表情。绘画的一个决定性因素是赞助,在西班牙主要指教会和宫廷两个系统。西班牙宫廷中的王室成员和贵族一直都青睐肖像画。也是在一七九五年,戈雅和玛利亚·路易莎王后(Luisa María Teresa Ana)的宠臣曼努埃尔·德·戈多伊(Manuel de Godoy,1792-1798、1801-1808两度担任西班牙首相)走得很近。戈多伊是定制两幅玛哈画作的人(《裸体的玛哈》和《着衣的玛哈》),根据普拉多博物馆的官方介绍,绘画中玛哈的模特便是戈多伊的情人图朵(Pepita Tudó)。戈雅在写给好友萨帕特尔的信里说,贵族们为他疯狂,都争相定制肖像画。戈雅的资产和赚钱能力大大提升,他开始置换房产,他的旧房子则卖给了戈多伊。戈雅画笔下的路易莎王后有一种掩饰不住的未老先衰和蛮横无知,相信观画者都有同感,可王后却一直坚称戈雅给她绘制的肖像是最真切和最好的,除了解释为“皇帝的新装”效应,也可见王后是多么痴迷于戈雅。戈雅三十七岁时才开始进行肖像画的创作,而他最早的肖像画是应国王卡洛斯三世的弟弟路易斯(Luis Antonio Jaime of Spain)的要求,为其女儿特蕾莎(María Teresa de Borbón)所作(Portait of Maria Teresa de Borbón y Vallabriga,1783)。看得出戈雅十分喜欢这个小女孩,画中的她可爱而高贵。多年以后,小女孩长大成人,她的第二个婚姻对象便是戈多伊这一臭名昭著的宠臣。一八○八年三月拿破仑军队侵入西班牙时,戈多伊曾试图劝卡洛斯四世出逃美洲殖民地,而特蕾莎对西班牙独立的支持为她赢得了爱戴。戈雅拥有超然的政治观,他将有权有势的贵族都当成自己的资助者,即使委托的雇主之间处于敌对状态。他为西班牙的三位国王作过画,卡洛斯三世、卡洛斯四世和费尔南多七世。法国占领西班牙期间,他还为拿破仑兄长、曾任西班牙国王的约瑟夫·波拿巴绘画,同时他也为在滑铁卢战役中打败拿破仑的英国惠灵顿公爵绘制肖像画。

还是在一七九五年,戈雅与他的赞助人阿尔巴公爵夫人(Maria Teresa Cayetana de Silva)陷入了甜蜜的情事。这使戈雅进入了快乐的精神状态,也为他带来了旺盛的创作欲望。普拉多博物馆的官方网站在戈雅简介部分提及戈雅满怀深情地陷入了对阿尔巴公爵夫人的爱恋,但表示关于两人是否相恋并没有“实锤”。戈雅有两幅著名的阿尔巴公爵夫人画像,一张着白裙系着红色腰带;另一张着黑裙,披着黑头纱,手指上戴着两只分别刻着“阿尔巴”和“戈雅”的戒指,手指向地面的字“唯有戈雅”。黑裙那张是戈雅的私藏,据说阿尔巴公爵夫人本人并不知有此画,这让她的家人和后代愤懑不已。阿尔巴家族无论门第还是经济实力,都是堪与王室匹敌的名门望族。阿尔巴公爵夫人十二岁结婚,她美丽、与众不同,而且脾气坏。戈雅为她绘制的画像尤其凸显了服饰的精致、神情的高贵,以及表情和身段细部掩藏不住的性感和戈雅眼中的欲望之火。二○一九年是普拉多博物馆开馆二百周年,作为这一盛事不可缺少的戈雅板块里展出了一本绘制于一七九四年至一七九五年间的素描本,名为“桑卢卡尔素描本”(Sanlúcar Sketchbook)。一直以来大家都认为一七九六年至一七九七年间,戈雅大部分时间待在安达卢西亚,因为桑卢卡尔有阿尔巴公爵夫人的居所。这本素描本让我们看到他们开始相处的时间更加提前。可惜素描本只剩下九页,其中一张是《梳发的年轻女子》,画面中女子面孔倾斜看着床上的男子,十分亲密。稍有些眼力的都可以看出这对男女是谁。从戈雅笔下的画作来看,他对阿尔巴公爵夫人想必是在热恋和失恋间摇摆的。爱她时,画上的她是超乎理想的,恨她时,则将其妖魔化,于是也有夫人与其他女性扭打在一起的油画(The Duchess of Alba and La Beata,1795)以及她被三个巫师托举着飞上天的版画(《狂想曲》61,Volaverunt,1799)。阿尔巴公爵夫人在四十岁时骤然去世。

三

一八一九年至一八二○年期间,戈雅再次重病。当时他已经搬到马德里郊外的“聋人之居”(Quinta del Sordo),这并不是戈雅给这个住处起的名字,而是同为聋者的前任居住者所为。当时陪伴戈雅左右的佐利娅(Leocadia Zorrilla)是他儿媳妇的表妹,她十七岁时(1805)与戈雅相遇。一八一二年,戈雅的妻子何塞芙去世,三年后佐利娅和她的两个孩子便住进了画家家里照顾他并为他处理家务。虽然戈雅的朋友们认为佐利娅就是戈雅的伴侣并为他生下了女儿,普拉多博物馆则没有官方说法。这一时期,被病魔缠身的戈雅在“聋人之居”里创作了大量的黑暗系列画作。对于这次重病的原因,学界仍无定论,但倾向于认为是黄热病。一八二○年,戈雅创作了《与阿雷塔医生的自画像》(Self-portrait with Dr. Arrieta),画作中的戈雅坐在床上,因为疾病而显得相当虚弱,满脸痛苦与疲惫。他抓着被套,向后倾倒的身躯被阿雷塔医生的手臂支撑着。医生右手托起一杯水,暗示帮助他服药。这一时段,黄热病在西班牙大爆发,戈雅的医生阿雷塔恰是这方面的专家,他还在一八二○年前往北非研究疫情,似乎也成为戈雅染有此病的侧面证据。这幅画的创作是为了表达对阿雷塔医生的感谢,生动地呈现了医患之间的密切关系,这类主题在艺术家的创作中并不多见。躺在阿雷塔怀里的戈雅对医生充满了信任,这也是他第一次以尊重和满怀感激之情来描绘医者。在戈雅的《狂想曲》版画集中,医生有的被描绘成驴的形象,意指蠢笨和平庸,有的则被描绘成巫师的形象,意味着迷信和妖术。

皮拉爾大教堂

萨拉戈萨皮拉尔广场上的戈雅雕像

在阿雷塔医生的精心照顾下,戈雅的生命得到了延长。一八二四年,戈雅在波尔多去世,对于他的死因,又有各种致病说,膀胱疾病、会阴肿瘤、骨癌、中风等。对于戈雅所患的疾病至今无法定论,他不可避免地患上了他所处时代那些普遍的疾病,也得了一些特别的疾病。据说他的尸骨遗失,遗物在一九○一年被运回马德里,安葬于圣母百花教堂,而那里穹顶的湿壁画正是他绘制的。

《着衣的玛哈》(Clothed Maja)

戈雅的画作也展现了与疾病相关的内容。戈雅的《狂想曲》是了解十八世纪晚期的一扇窗,是他对当时的罪恶、迷信以及所处时代的鞭笞。一七九八年完成,一七九九年开始售卖,但两天之后,宗教裁判所便禁止了画册的流通,一千四百份印刷品是在画家去世后才发行的。《狂想曲》中有一幅名为《齿猎》(A caza de dientes,1798)的画作,描绘一名女子在晚间偷一具被绞死的尸体上的牙齿。在当时有一种迷信的说法,横死的人的牙齿可以治疗牙科疾病,而这幅画所揭示的社会现象便是牙齿贩卖的盛行。十八世纪末十九世纪初,有钱而缺牙的人愿意出高价获得坚固完好的假牙,从死者身上取下牙齿装到活人口中是一门好生意。在当时的欧洲,每一场大型战役后都有一大堆等着猎牙的人,与其从病人和坟墓中的死人身上获取替代牙,不如用死于炮火的健壮青年身上的牙齿。战争帮助填补了供应的短缺。后来的拿破仑战争到滑铁卢战役,都有规模空前的猎牙者跟在军队后面。滑铁卢战场供应的牙齿数量巨大,甚至被运送到了欧洲以外,这种假牙也被冠名为“滑铁卢牙”。

“桑卢卡尔素描本”中的《梳发的年轻女子》(Young Woman Stroking Her Hair)

阿尔巴公爵夫人被三个巫师托举着飞上天的版画(Volaverunt)

医学史家们认为戈雅的绘画可以被用作医学授课的演示材料。画作《托美思的小拉撒洛》(Lazarillo de Tormes,1819)描述的是西班牙名著《小癞子》第一章中的场景。小癞子偷吃了香肠,并用一块烂萝卜冒充,想要欺骗盲人乞丐,不料盲人掰开他的嘴,将长鼻子伸进去闻。这幅画所展现的画面和医生用手刮出白喉伪膜的方式一模一样,因此经常被医生用来示教。白喉是由白喉棒状杆菌引起的上呼吸道感染,因在咽部鼻喉部迅速产生灰白色的伪膜而得名,肿胀的伪膜可引起气道梗阻而窒息死亡。在没有抗生素的时代,这种疾病曾在欧洲广泛流行。对于新生儿来说,是一种具有相当隐蔽性的疾病,如果没有及时通过喉部检查发现,则很容易丧命。马勒、德彪西以及马克·吐温的孩子都因患白喉而去世。

《与阿雷塔医生的自画像》(Self-portrait with Dr. Arrieta)

《理性沉睡,梦魇浮现》(The Sleep of Reason Produces Monsters)

戈雅虽然疾病缠身,可他却是长寿的。在《狂想曲》系列中那一幅著名的画作《理性沉睡,梦魇浮现》里,睡梦人的身后是猫头鹰、蝙蝠、长着山羊头的罪恶的飞行生物。这是一幅充满争议的绘画,戈雅用一些怪诞恐怖的符号作为他的艺术语言。梦魇中的形象可以视作是我们的各种欲望,也可以理解为戈雅身上挥之不去的疾病。

西班牙哲学家奥尔特加说:“我就是我和我的境遇。”(Yo soy yo y mi circunstancia.)对戈雅而言,疾病便是他的境遇。当疾病不可避免地来临时,它便成为生活的一部分。人类天生恐惧疾病,人类的历史就是与疾病抗争的历史。疾病首先带给人的危害是痛苦,而最大的威胁则是死亡。疾病作为人生一部分,甚至就是其世界本身。疾病对于个人来说,往往是关于他/她如何改变思维方式来面对近乎混乱的自身环境,在低落情绪中冷静思考并生存下去的记录。疾病使人更加深层次地体会了生命的宝贵、伟大和脆弱。画家对疾病的感受更加敏锐和深刻。面对疾病和痛苦,生命力旺盛的艺术家总是能从内心深处感受到生命本身给人的震撼,于是从更深层思索人类存在的意义。

在普拉多美术馆开馆二百周年的纪念大展上,戈雅特展是以戈雅晚年画作《我还在学习》中他自己标注的语句来命名的:“唯有我意志的力量长存”(solo la voluntad me sobra),画中的老者披着长发,拄着拐杖,举步维艰,却正在前行。