黔中水利枢纽工程总干渠玻利隧洞施工对玻利大泉群影响分析

王银军

(贵州省水利水电勘测设计研究院,贵州贵阳550002)

1 概况

黔中水利枢纽工程位于贵州省中部,由水源工程、输配水工程和城市供水工程组成,是贵州省第一个大(1)型水利枢纽工程。该工程2010年开工建设,至2016年建成通水。

玻利隧洞位于总干渠桩号K35+882.0~K43+895.0段,总长约8.0 km。隧洞为无压城门洞型,断面尺寸为4.0 m×4.6 m。玻利大泉群位于玻利隧洞中部玻利槽谷底部,桩号K39+350~39+450段隧洞附近。泉群出露高程1294 m左右,比玻利隧洞底板高程(约1281 m)高13 m左右,隧洞穿越泉群补给区。

玻利槽谷为贵州岩溶山区典型的溶蚀槽谷,谷底平缓,土地肥沃,多为稻田。槽谷坡脚居住有上寨、中寨和下寨等村寨,共36户176人。玻利泉群形成的溪流在谷底蜿蜒流淌,水质清澈,滋养着世世代代居住在此的村民。

2 工程区基本地质条件

2.1 地形地貌

工程区地处云贵高原中西部,长江与珠江流域分水岭地带。山岭、沟谷展布与构造线基本一致,其走向多为东南向。地貌多为峰丛洼地或峰丛槽谷。

2.2 地层岩性

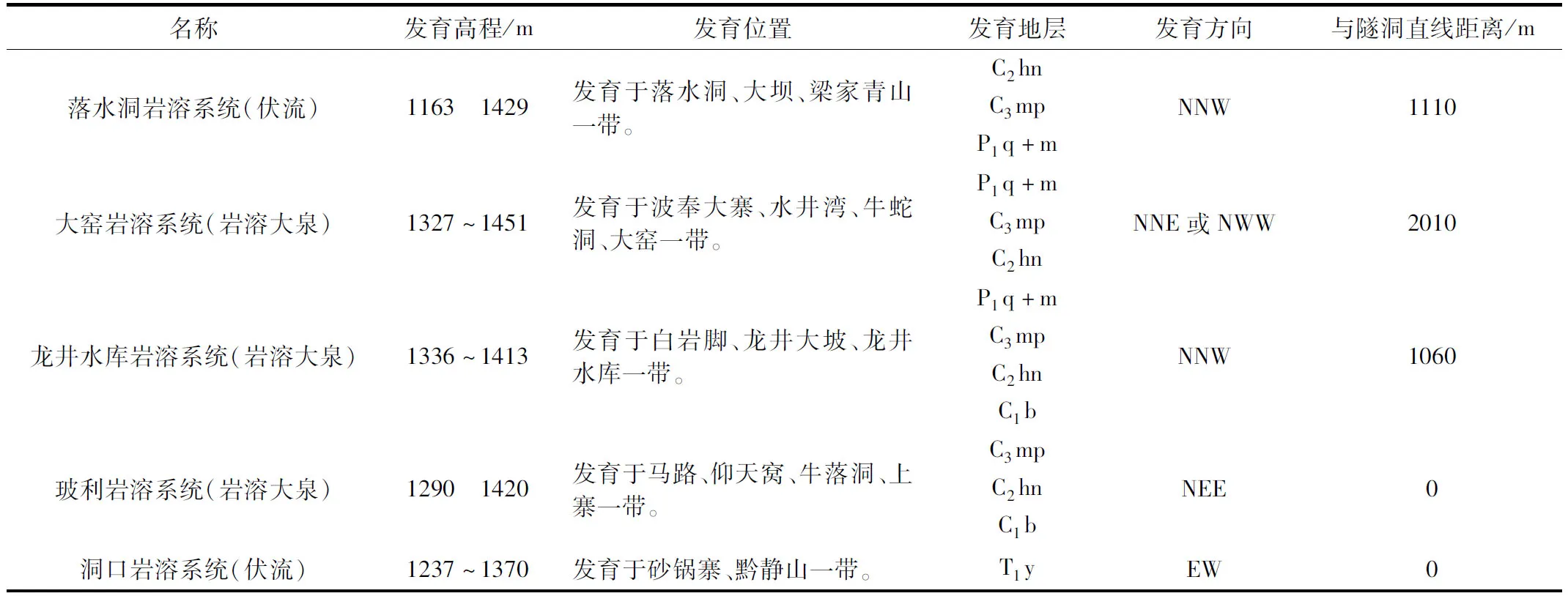

出露地层为三叠系下统永宁镇组(T1yn)、三叠系下统夜郎组(T1y)、二叠系下统茅口组(P1m)、栖霞组(P1q)、石炭系上统马平组(C3mp)、石炭系中统黄龙组(C2hn)、石炭系下统摆佐组(C1b)、泥盆系上统代化组(D3d)碳酸盐岩,局部夹少量碎屑岩或不纯碳酸盐岩;二叠系上统龙潭组(P2l)、二叠系下统梁山组(P1L)、石炭系下统大塘组(C1d)、石炭系下统岩关组(C1y)、泥盆系上统桑郎组(D3s)、泥盆系中统火烘组(D2h)碎屑岩,局部夹少量碳酸盐岩(见图1)。

2.3 地质构造

工程区内及附近发育F6、F7、F8及F21断裂,走向多为NE向,部分为SN向,地层走向为NE向。与玻利大泉群密切相关的断层为F7和不明断层f;F7断裂发育于店子上、落龙寨、岩上及玻利槽谷一带,总体走向东西向,为张性断裂,其破碎带宽5 m~15 m,断距大于50 m;f断层发育于龙井水库、玻利槽谷一带,总体走向为近东西向,与F7基本平行,该断层性质不明,破碎带宽1 m左右,断距0.5 m左右。岩层走向与构造线基本一致,为NE向,受断裂影响,岩层倾角较陡(见图1)。

2.4 岩溶、水文地质条件

2.4.1 岩溶发育情况

工程区岩性主要以碳酸盐岩及碎屑岩为主。在碳酸盐岩分布区地貌主要为峰丛槽谷、峰丛洼地,发育规模较大的溶蚀槽谷主要有玻利槽谷、波奉槽谷及唐家槽谷,槽谷分别长2.5 km、2.7 km、2.3 km。除此之外,还发育规模较小的峰丛槽谷及峰丛洼地。在槽谷、洼地底部多发育洼地和落水洞。

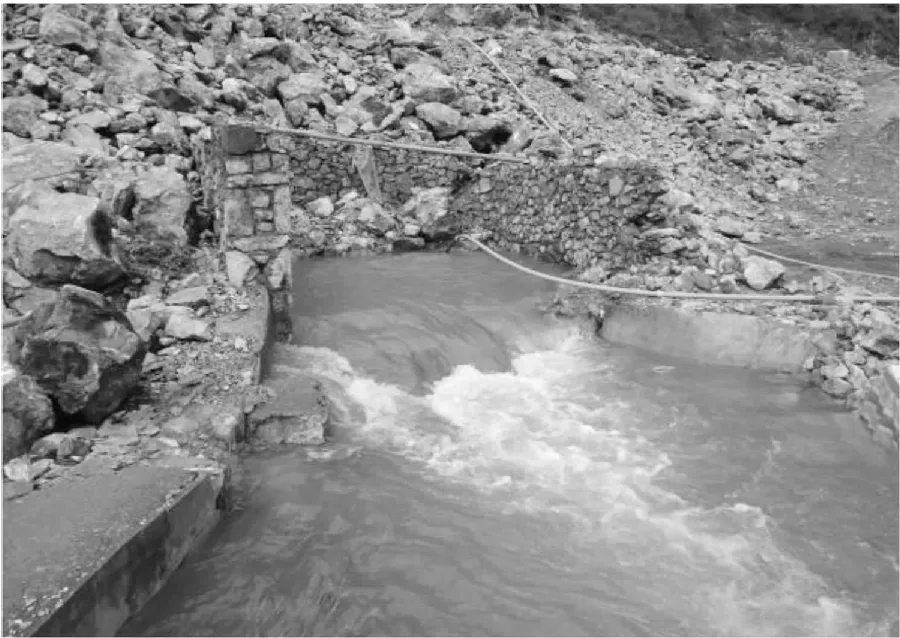

同时,工程区发育岩溶系统共5个,分别为落水洞岩溶系统、大窑岩溶系统、龙井水库岩溶系统、玻利岩溶系统和洞口岩溶系统。同时,这些岩溶系统也是伏流、岩溶大泉通道,发育情况见表1。

表1 工程区发育岩溶系统统计表

2.4.2 岩溶岩组划分、地下类型及富水性

根据岩溶系统(岩溶大泉)、洼地、落水洞等的发育强度,将区内地层岩性划分为强岩溶岩组、中等岩溶岩组、弱岩溶岩组及非可溶岩组等。其中,T1yn、P1m、P1q、C3mp、C2hn、C1b及D3d等地层岩性为灰岩、白云质灰岩等较纯碳酸盐岩,分布区岩溶强烈发育,属强岩溶岩组。T1y地层岩性为碳酸盐岩与碎屑岩相间分布,岩溶发育相对较弱,属中等岩溶岩组。P2l、C1y及D3s等地层岩性为不纯碳酸盐岩或为碎屑岩夹碳酸盐岩,分布区岩溶弱发育,属弱岩溶岩组。P1L、C1d及D2h等地层岩性为碎屑岩,岩溶不发育,属非可溶岩组。每种岩溶岩组含不同类型地下水,强岩溶岩组主要含溶洞水,富水性强;中等岩溶岩组主要含岩溶管道水,富水性中等至强;弱岩溶岩组主要为含岩溶裂隙水、基岩裂隙水,富水性弱;非可溶岩组主要为基岩裂隙水,富水性弱(各含水岩组分布情况见图1)。

2.4.3 区内地下水的补、径、排条件及水文地质单元划分

1)区内地下水补、径、排条件

区内地下水主要接受降雨补给,通过落水洞、竖井、溶缝、溶隙及裂隙等入渗地下,补给地下水;然后经溶洞、岩溶管道等向洼地、槽谷、河谷等低洼处径流,排泄于洼地、槽谷及河谷底部或岸坡下部。区内相对最低排泄基准面主要有四个,分别为大窑小河、观音塘小河、玻利小河及洞口小河,附近地下水分别向这些排泄基准面排泄,最终排向区域的最低排泄基准面——三岔河。

2)区内水文地质单元划分

据调查,玻利隧洞各部位所处的水文地质单元各有不同。其中,隧洞进口段属于第一水文地质单元,地下水流向观音岩小河;隧洞在岩上、岩下一带属第二水文地质单元,地下水流向大窑小河;隧洞在玻利槽谷、牛落洞一带属第三水文地质单元,地下水流向玻利小河;隧洞出口属第四水文地质单元,地下水流向洞口小河。这些水文地质单元相对独立,有各自的补给、径流和排泄区,之间存在地下水分水岭,彼此基本上无水力联系(各水文地质单元分布情况见图1)。

图1 综合地质图

3 玻利大泉群发育情况

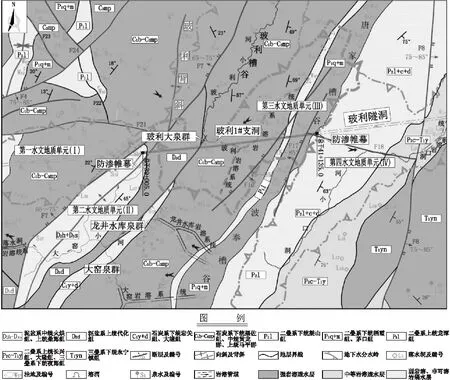

玻利大泉群为岩溶泉。据调查,该泉群发育于玻利隧洞中部、桩号K39+350~39+450附近,玻利槽谷底部。大泉主要接受降雨补给,然后通过岩溶裂隙、落水洞等渗入地下,进入地下岩溶管道或溶洞内,向玻利大泉群(S100、S101和S102岩溶大泉群)排泄,枯季流量约为18 L/s,暴雨时流量可达2 m3/s~3 m3/s(见图2)。

图2 玻利大泉群S102泉情况

泉群补给区位于马路、牛落洞一带,面积约3.5 km2。区内分布地层为P1l、P1m、P1q、C3mp、C2hn、C1b及D3d等,岩性主要为碳酸盐岩,局部夹少量碎屑岩;补给区外围正南向分布P2l非可溶岩隔水层,东、西两侧非可溶岩隔水层零星分布,北面无隔水层分布,但分布低海拔的玻利槽谷,是泉群排泄区。补给区内洼地、落水洞及溶隙等较发育,沿岩层走向呈串珠状分布。因此,推测泉群岩溶系统发育方向亦与岩层走向基本一致,长约2.5 km,总体走向为NE向;进口落水洞高程约为1400 m,出口高程约1294 m,平均比降约为5.5%左右。

据开挖揭露,泉群补给区范围、玻利隧洞桩号总干39+936.0~39+952.0段发育大型溶洞,溶洞沿隧洞轴线长约34 m,两侧壁可见深度15 m~20 m,可见高度为30 m~40 m;总干40+516.0~40+525.0段发育宽约2 m,斜穿隧洞的溶洞,可见高度约20 m,溶洞内可见砂卵石,粒径为1 cm~10 cm,右侧有水渗出,流量约为0.5 L/s。除发育这些大规模溶洞外,还发育众多小规模溶洞、溶缝及溶隙等(见图3)。从开挖揭露的情况看,隧洞底板之下仍有溶洞、岩溶管道等发育,被砂卵石充填,岩溶发育深。

图3 隧洞开挖揭露地下溶洞发育情况

4 隧洞开挖对玻利泉群的影响分析

据调查,第一水文地质单元的排泄点高程低于玻利隧洞底板高程;玻利隧洞与第二、第四水文地质单元仅在东侧斜交,且分布岩性为碎屑岩隔水层。因此,玻利隧洞开挖对第一、二、四水文地质单元的影响小。玻利隧洞横穿第三水文地质单元,且该单元分布的岩性主要为可溶碳酸盐岩,隧洞开挖改变了该单元地下水的补、径、排条件,产生的影响大。

玻利泉群属第三水文地质单元。泉群出露高程1294 m左右,比玻利隧洞底板(高程约1281 m)高13 m左右。玻利隧洞从泉群补给区穿过,隧洞开挖中遇大量的溶洞、岩溶管道、溶缝及溶隙等,岩溶系统错综复杂,其发育深入隧洞底板之下,隧洞开挖破坏了原地下水径流通道,改变了地下水径流路径。在隧洞开挖时遇2次较大规模涌泥和1次较大规模涌水,之后地下水径流通道变得更为通畅。隧洞开挖后泉群补给区内的地下水均向隧洞内排泄(见图4)。

图4 溶洞内地下水向隧洞内排泄

玻利隧洞开挖时分段施工,共设2个施工支洞,1#施工支洞布置于玻利槽谷附近,其工作面基本位于玻利大泉群补给区范围。隧洞未贯通时地下水均由1#支洞抽排出,然后进入玻利小河。枯季时施工排水量约80 L/s;雨季时(尤其长降暴雨)地下水最大流量可达3.0 m3/s左右,施工期正常的抽排能力不能应付这种极端情况,地下水淹没整个工作面,然后从1#施工支洞自流排泄(见图5)。隧洞贯通后玻利泉群补给区内的地下水向隧洞内渗流,然后向下游隧洞出口自流排泄,大泉群枯竭,玻利小河断流。

图5 隧洞未贯通时洪水期施工支洞出水情况

玻利泉群及玻利小河是玻利槽谷内的唯一水源。玻利槽谷底部平缓,土地肥沃,多为稻田。槽谷坡脚居住有上寨、中寨和下寨等村寨,共36户176人。玻利泉群枯竭、玻利小河断流严重影响居住在玻利槽谷内居民的生活、生产。

5 结语

玻利泉群为岩溶泉,受玻利隧洞施工影响而干枯的情形在贵州岩溶山区较常见。贵州虽然降雨丰富,但由于碳酸盐岩广泛分布,降雨通过岩溶洼地、落水洞、漏斗、竖井、溶蚀裂隙等快速入深地下,常造成地表岩溶性缺水问题。水对于居住在岩溶地区的人来说尤为重要,如工程施工中造成岩溶泉水枯竭而不采取措施补救,将引发严重的社会问题。因此,分析研究玻利泉群受隧洞开挖影响,以便今后同类工程引以为鉴,在施工前做好应对方案,避免引发社会问题,真正做到水利工程为人民。