教育文化遗产的保护与申遗:基于东亚儒家教育文化遗产申遗热的思考

张 哲(复旦大学历史学系 上海 200433)

引言

东亚地区自古受到中国儒家文化的浸润。随着中国庙学制度走向成熟,影响所及,东亚诸国普遍设立儒学,形成了学者所称的“东亚教育圈”,东亚儒家教育制度的一个突出特点是庙(孔庙)、学(儒学)合一,集教育与祭祀一体,形成尊圣贤、崇儒学的教育体系与格局①东亚教育圈主要包含了中国、朝鲜、日本、越南四国。关于东亚教育圈概念的详细讨论,参见:高明士.东亚教育圈形成史论[M].上海:上海古籍出版社,2003.。近代之后,东亚各国的儒家庙学制度受到冲击,并逐渐被西方教育制度所替代。在现代政治文化运动与工业化社会转型过程中,除少数庙学或演变为新式学堂,或转变为其他功能场所,得以较为完整保存下来,多数都遭遇了被拆除与毁弃的命运,失去了庙学制度本来的历史面貌。正如识者所言,长期以来,学术界对于儒家文化遗产的认识,主要集中在作为思想性、观念性遗产的儒家文化,兼及制度性、社会性的儒家文化,而对于作为儒家思想与观念本身载体的物质文化遗产和非物质文化遗产,关注甚少[1]。

随着国际范围内文化遗产保护行动的展开,教育文化遗产越来越受到重视。2013年国际古迹遗址日的主题为“教育的遗产”(Heritage of Education),旨在唤起公众对教育遗产的重视。近年来,随着儒学的复兴,在中国民间实践方面开始复兴儒家教育和书院制度,使儒家教育呈现出活态化趋向,在学术界也先后有学者提出儒家文化遗产、教育文物、教育文化遗产等一系列概念,并对此类文化遗产的内涵与外延进行界定,在概念、研究对象、分类、研究维度、研究价值等诸问题上进行了有益探索②相关研究可参见:杨志刚.文化遗产保护视域中的儒家文化[C]//齐鲁文化研究(第5辑),济南:山东文艺出版社,2006;李方容.教育文化遗产的特殊性及在历史文化遗产中的作用[J].四川建筑,2009(6);王雷.中国教育文物: 内涵、分类与收藏[J].河北师范大学学报(教育科学版),2009(7);王雷.教育文物内涵、价值及历史借鉴[J].辽宁教育,2013(1);王璐璐.教育文化遗产概念、特点及价值分析[J].高教探索,2017(9)。。在此背景下,国家文物局于2016年对文庙、书院等儒家文化遗产基本情况开展调查[2]。

在东亚地区兴起的申遗热潮中,韩国历经八年的努力,于2019年7月将“韩国书院”申遗成功③2019年7月6日在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上,“韩国书院”成功列入《世界遗产名录》。“韩国书院”包括9所书院,分别是荣州绍修书院(Sosu Seowon)、安东陶山书院(Dosan Seowon)、安东屏山书院(Byeongsan Seowon)、庆州玉山书院(Oksan Seowon)、达城道东书院(Dodong Seowon)、咸阳蓝溪书院(Namgye Seowon)、井邑武城书院(Museong Seowon)、长城笔岩书院(Piram Seowon)、论山遁岩书院(Donam Seowon)。。日本早在2006年就致力于推进本国儒家教育文化遗产的申遗。中国作为儒家文化的发源地,近年来呼吁书院申遗的声音一直不断,但是至今尚未有实质性进展。

一、韩国儒家教育文化遗产的保护及书院申遗

朝鲜半岛古代的教育体系,不同程度地受到中国儒家教育制度的影响。韩国古代的教育系统主要包含乡校与书院,其中乡校属于国家公立教育系统,而书院多属于私立教育系统。乡校自高丽时代(918-1392年)后期开始普及,至朝鲜时代(1392—1910年)达到兴盛期,总数达300余所。朝鲜时代最早的书院是由地方官员周世鹏所创建的白云洞书院,后赐额而更名为绍修书院。以白云洞书院为开端,朝鲜时代中后期书院发展迅猛,至19世纪后期,“书院之设,其数过多。一邑至有七八处,一道至八九十者,宫室之美,守护之盛,往往逾越圣庙 ”[3],已然有取代官办乡校之势。地方儒学者在各地大量私设、叠设、滥设书院,总数达到700余所,积弊甚重。高宗时期,在大院君主导下撤毁全国数百所书院,仅保留47所,主要分布在现在的韩国境内,且以京畿道、全罗道、庆尚道最为集中。

韩国对全国文化遗产的调查与保护始于二战之前,其文化遗产保护体系是由日本设立的朝鲜总督府主导建立,以当时日本的文化遗产保护体系为原型。1962年,韩国公布新的《文化财保护法》[4]。根据《文化财保护法》的有关规定,韩国的文化遗产分为有形文化财、无形文化财、纪念物以及民俗文化财等四种类型,其中价值较高的文化财被列为史迹、名胜或国宝[5]。

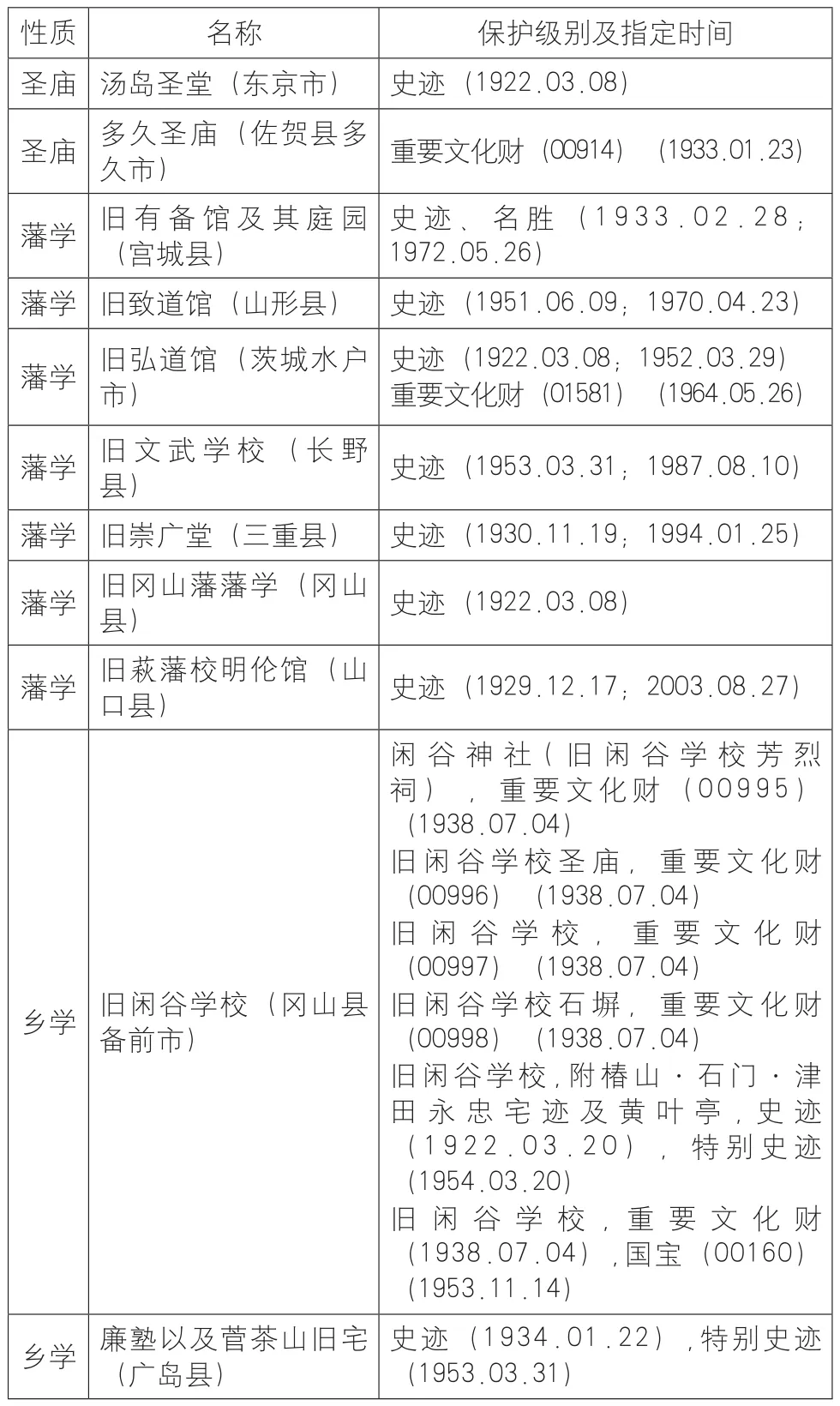

20世纪六七十年代,在韩国政府重新开始对文化遗产进行调查和分类的过程中,儒家教育文化遗产得到分类保护:

首先是乡校类,包括朝鲜时代的中央国学成均馆以及地方乡校两个系统。目前一共有8所乡校被列为国宝,4所乡校被列为史迹(见表1)。

表1 列入国宝及史迹的韩国乡校类文化遗产

其次是书院类。书院制度虽然源自中国,但是韩国书院祭祀的人物并非是中国的儒家圣贤,而是本国理学发展系统中的儒贤。另外,韩国的书院享祀制度没有被纳入国家礼制体系之中,而是多样的学术共同体经过能动的考量和讨论来确定[6]。

韩国成功申遗的9所书院大多与朝鲜时代著名的儒学者有着深刻的渊源。如绍修书院所在地是安珦的故乡,李退溪曾在此讲学;蓝溪书院是郑汝昌的故乡;道东书院原是金宏弼的故居。以书院为根据地进行讲学、祭祀活动的有李退溪之于陶山书院,金长生之于遁岩书院,金麟厚之于笔岩书院,柳成龙之于屏山书院等。除此之外,玉山书院是李彦迪曾经隐居和做学问的地方,而武城书院则是以纪念新罗末期崔致远的祠堂为中心而建立的书院(见表2)。由表2、3可知,韩国申遗的9所书院,自20世纪六七十年代即已陆续被列入史迹,部分书院中的建筑被列入国宝予以保护。

表2 列入史迹的韩国书院

表3 列入国宝的韩国书院建筑

列入史迹和国宝的书院除了蓝溪书院、深谷书院、玉洞书院属于私有财产外,其余皆由韩国文化财厅、地方政府以及自治团体负责管理与保护。

韩国书院作为“系列遗产”进行世界文化遗产申报的提议,起始于2006年韩国书院联合会的成立④“系列遗产”(serial properties)作为一个遗产类型于2005年才开始出现在《实施<保护世界文化与自然遗产公约>的操作指南》中,参见章玉兰.系列遗产概念定位及其申报路径分析[J].中国文化遗产,2017(3): 47-57.。韩国书院联合会吸纳了300多所书院会员,定期召开全国书院会议。2011年11月,在经过对全国书院进行调查和研究的基础上,该会出版《韩国书院综览》,共收录书院673所⑤该书于韩国书院联合会网站全文公布:http://www.seowonstay.com/ebook01/EBook.htm.。

2011年9月,韩国书院联合会正式向韩国文化厅提出《韩国书院世界遗产预备目录登载申请书》的提案。在该提案中,首次将9所书院以整体作为申遗对象⑥原文可参见:http://www.seowonstay.com/bbs/board.php?bo_table=unesconews&wr_id=5.。

在获得韩国文化厅批准之后,2012年韩国书院联合会成立韩国书院世界遗产推进委员会,开展相关的学术活动以促进申遗。2015年1月,韩国文化厅首次向联合国教科文组织世界遗产委员会提交申遗文本,申报项目名称为“Seowon,Confucian Academies of Korea”。国际古迹遗址理事会(ICOMOS)在随后给出的评估报告中指出:其一,申遗文本中屏山书院等书院周边的景观没有列入遗产保护范围;其二,申遗文本未能显示出其与中国、日本书院的显著不同,书院所具有的独特性和作为系列遗产的连贯性说明不足。除此之外,ICOMOS还要求明确指出选择9所书院联合申报的依据。

b、目前由于上、下两层挡板均不同程度地存在部分挡板焊死在全开位置的情况,因此即使将可调挡板调整在合适角度,但其调整后挡板前后的差压明显高于全开位置挡板前后的差压,这种差异使得煤粉气流在全开位置挡板处形成气流短路通道,大量煤粉气流将从该通道经过。根据我方以往的调整经验,同层挡板中有4~5个以上挡板处于全开位置时,即使对其它可调挡板进行调整时,煤粉细度变化很小,尤其是当不可调挡板位置较为集中时,这种影响将更为突出。而这种情况在每台粗粉分离器中均存在,从而在很大程度上降低了分离器挡板对煤粉细度的调节能力。

根据ICOMOS评估报告的要求,韩国文化厅文化遗产管理局和外交部对申遗文本进行了补充。2018年1月,在韩国方面重新提交的申遗文本中,突出强调了这9所书院是十六、十七世纪韩国建立书院的开端,具有典范性、连续性与独特性。在经过一年多的调查和技术性评估之后,2019年5月,ICOMOS给出建议登录的意见。2019年7月,在阿塞拜疆首都巴库举办的第43届世界遗产委员会会议审议通过韩国书院(Seowon,Korean Neo-Confucian Academies)的提名申请。

根据联合国教科文组织的相关要求,世界文化遗产“突出的普遍价值”的评估标准主要表现在六个方面,且具有完整性和/或真实性的特征,有恰当的保护和管理机制确保遗产得到保护[7]。韩国书院在“突出的普遍价值”方面符合标准(iii),即:韩国新儒家书院的教育实践和社会活动是韩国新儒家思想与文化传统的独特见证,其中很多教育实践和社会活动还在继续开展。这些书院反映了来自中国的新儒家思想与韩国当地实际相适应和契合的历史过程,最终形成的书院,从功能、规划和建筑等各方面都完美地见证了这一变革性和本地化的过程。

图1 韩国申遗九大书院分布图(底图来源:http://whc.unesco.org/en/list/1498/multiple=1&unique_number=2278.)

韩国书院的突出普遍价值表现在以下两个方面:其一,它们突出见证了朝鲜时代理学在教育和社会实践方面的盛行。本土的儒者两班创造了一个有利于研习理学的教育体系和实在结构,两班阶层选择他们自己尊崇的理学圣贤,而非孔子。他们还通过对圣贤的尊崇,创建一个不间断的庞大学术谱系。因此,书院或者学塾通过各种社会和政治活动,促进理学精神的实质化发展。其二,它们也完美地体现理学书院的建筑典型及其发展的各个阶段。在朝鲜时代书院兴起的初期,书院建筑布局类型学的发展迅速,并为后来的书院所模仿。这一书院建筑之特性方便人们在其中学习、祭祀,使人与其中的讲堂、神殿和亭子等建筑物产生互动。而且通过建筑物的布局、所处的自然地形,以及立柱、围墙、大门和室外空间的使用来显示等级与秩序⑦根据联合国教科文组织文件翻译而成,详情参见:http://whc.unesco.org/en/list/1498/documents/.。

虽然东亚诸国在儒家庙学制度方面都受到中国文化的影响,与中国庙学制度存在统一性,但是庙学制度在植入东亚诸国的过程中,由于受移植时代、移植动机、成长环境等因素的影响,也形成自我的个性。韩国书院与中国不同之处在于,整个朝鲜时代独尊程朱理学,而这些书院的学风受到朱子理学的深刻影响,反映了性理学在朝鲜时代发展兴盛的状况。朝鲜时代的书院不仅具有讲学修身、祭祀圣贤的功能,而且与地方宗族社会发生互动,形成独具特色的“门中书院”,对地方社会风气施加教化,尤其是在后期发展过程中,广泛参与政治活动,议论朝政,以至于沦为朋党政治论战的工具,而这些都是朝鲜书院与中国书院之间迥异的特性。

韩国申遗的9所书院在发展历史与教育传统、祭享、建筑、景观、文献遗产等方面概括地展示了韩国儒家文化的多样性和特征。如绍修书院是朝鲜时代的第一所书院,规定了书院中的祭享仪式和日常礼仪;蓝溪书院对书院所在地的乡民进行教化并且宣扬儒家伦理,具有教化性的特征;玉山书院除了教育机能以外,在祭享后裔的家族活动中也起着核心作用;陶山书院作为儒家学者的书院在儒家性理学学术教育中发挥着重要作用;笔岩书院作为湖南士林舆论形成的策源地,成为政治活动的中心;道东书院则是突出体现了与书院地理位置相关的景观建筑特征;屏山书院则以韩国书院建筑与自然和谐相处的空间最为典型;武城书院建造于乡村之中,目的旨在增进地方民众的知识水平;遁岩书院作为朝鲜时代礼学讨论的发源地,通过出版书籍和礼书提供知识信息,成为代表性的地方文化中心。由此可见,根据地区和学派的差异,韩国书院具有多样独特的教育和文化特征[8]。

依据世界遗产委员会的评价报告可知,韩国书院既具有东亚文化的普遍性,又具有特殊性,体现了维护文化多样性的宗旨⑧有学者对韩国书院所具有的突出普遍价值的分析偏重于普遍性一面,但是忽略了韩国书院的独特性一面,这本身就违背了世界文化多样性的宗旨。参见:邓洪波,赵伟.历史视域中的朝鲜书院及其“突出的普遍价值”:韩国书院申遗问题刍议[J].大学教育科学,2019(4):59-65.。而韩国方面在申遗的过程中对于书院这一遗产的认识和定位经历了从强调普遍性到特殊性的过程,虽然承认书院源自中国,但是更强调书院这一文化资源在朝鲜半岛落地化的过程。而文化资源的独特性也是为联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》所极为重视的。

表4 日本藩校与乡学登录情况

表5 日本私塾登录情况

二、日本对儒家教育文化遗产的保护与申遗进程

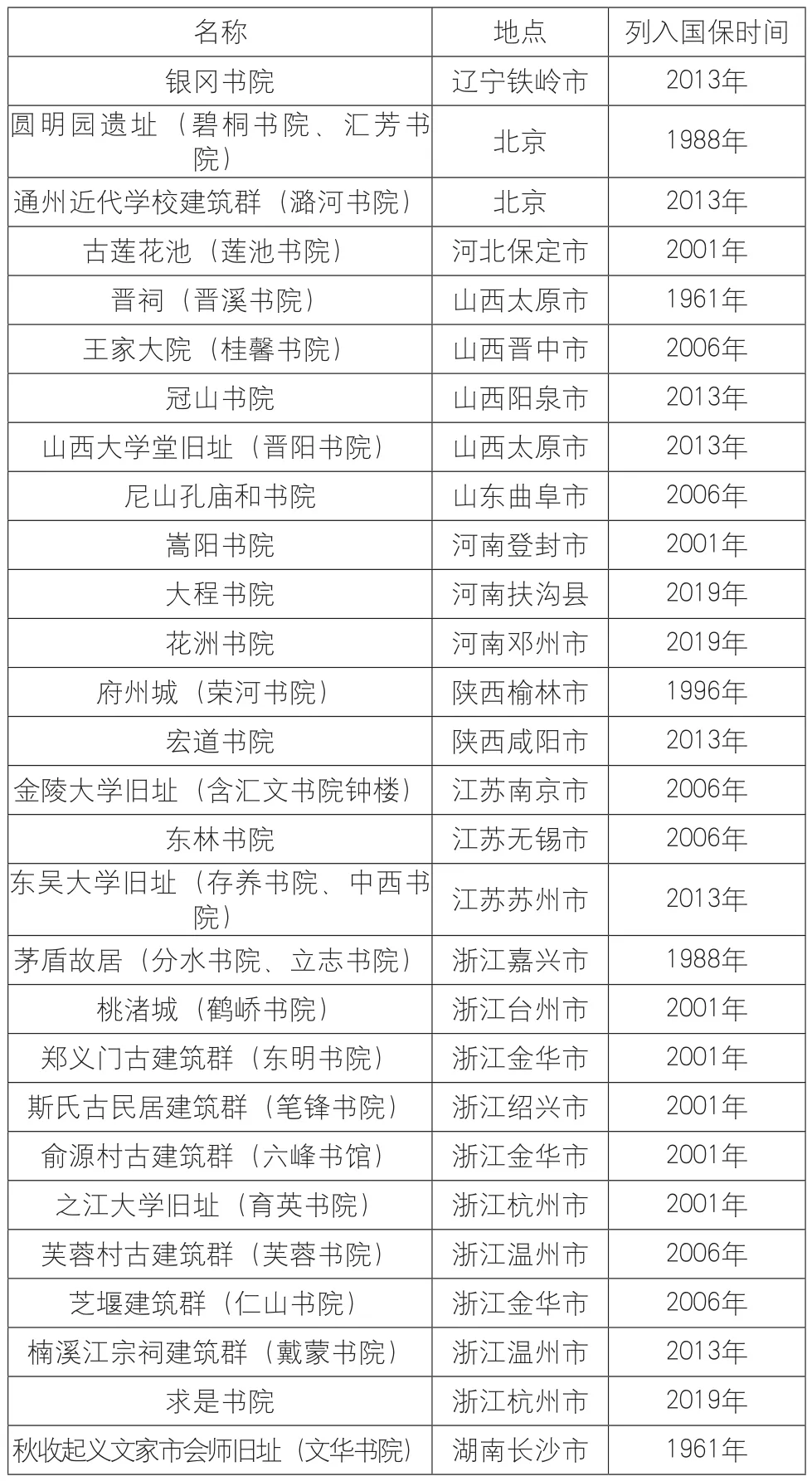

日本的儒家教育文化遗产主要集中于江户时代(1603—1867年)。江户时代日本国内统治稳定,历代将军推崇儒学,儒学作为武士的基本学问和知识修养,被幕府与地方大名所普遍重视。江户时代中后期,地方大名纷纷兴建藩校、乡校,儒者也积极设立私塾,授徒讲学,同时在民间也广泛设立庶民教育机构寺子屋。根据相关的统计可知,整个江户时代各藩所建立藩校数量达276所,乡校数量达198所,私塾数量达1493所,寺子屋数量则高达11237所[9]。

与韩国的乡校与书院中独尊朱子学的学风不同的是,在日本的藩校与私塾中,学风相对自由,地方藩校与私塾有着不同的学派与学风。整个江户时代学派主要分为朱子学派、古学派、古文辞学派、徂徕学派、阳明学派、国学派等诸多学派。这些学派的兴起进一步地促进了日本儒家教育的发达,形成了儒家教育文化的多样化形态。

明治维新之后,随着日本文化财保护体系的逐渐建立,文庙、藩校、乡学、私塾诸类教育文化遗产,分别被列入不同等级,予以保护。如江户幕府下辖学问所的汤岛圣堂早在1920年代已经被指定为史迹予以保护。二战之后,日本政府对这些教育文化遗产的保护状况进行了再评估,对其等级进行了再指定。

进入21世纪之后,在国际范围内兴起的申遗热潮影响下,日本文化厅于2006年设立世界文化遗产特别委员会,并开始向全国都、道、府、县、市、町、村公开募集选定世界遗产预备名单的候补项目。“水户藩的学问教育遗产群(茨城县水户市)”“足利学校与足利氏遗产群(栃木县足利市)”“近世冈山文化与土木遗产群(冈山县备前市)”分别入选名单。由于这三个项目都含有教育文化遗产,因此委员会建议将它们合成系列遗产,以“近世的教育遗产”为主题申报世界文化遗产。其后增加了大分县日田市的“私塾咸宜园”。可见日本在申报教育文化遗产的过程中,最初并没有像韩国书院联合会那样有着明确的遗产定位,而是在申遗的具体实践中逐渐形成对教育文化遗产的认知。

图2 日本推进登录世界遗产的四所教育文化遗产分布图(图片来源:http://manabukokoro.jp.)

2009、2010年,水户市、日田市分别设立世界文化遗产推进室。鉴于对《世界遗产名录》的充分分析,在水户市的呼吁下,联合足利市与备前市,准备以“近世日本的学问教育遗产群”的名义联合申报世界文化遗产。2012年11月,水户市弘道馆设立教育遗产世界遗产登录推进协议会;2014—2015年,栃木县足利市、大分县日田市、冈山县备前市先后加入进来。

四个城市定期举行例会,商讨教育文化遗产的保护研究以及申报世界文化遗产的后续工作,至今已经举行八次。该组织集合了四市市长、教育委员会教育长、文化财担当科长、工商会议所会长、专家等,并由四市市长担任会长之职,亲自负责和组织申遗的相关事宜,并邀请相关专家学者对教育文化遗产本身展开学术研究,致力于推动教育文化遗产的普及与活化,对申遗的可行性进行详细的论证研究⑨以上信息可参见日本教育遗产世界遗产登录推进协议会网站:http://www.kyouikuisan.jp/.。

2015年,为了进一步地展示日本地域历史魅力与特色,促进文化遗产的活化与利用,日本政府特设“日本遗产”名录,四个城市以“近世日本的教育遗产群——学问之心·礼节的本源”为主题列入第一批名录⑩以上信息可参见日本教育遗产世界遗产登录推进协议会网站:http://www.kyouikuisan.jp/.。

与韩国将已经列入国宝、史迹的9所书院捆绑式申报系列遗产类似,日本以近世的教育遗产为核心,选择了4所真实性与完整性都保存得相对完好,且具有代表性的学校遗产作为申报对象——列入国宝的闲谷学校,列入史迹的足利学校与咸宜园,以及列入重要文化财的弘道馆。但是在遗产的定位上,日本并不仅仅局限于一个层面,一方面注重教育文化遗产的整体性,选择能够代表日本儒家教育文化遗产整体历史与特色的文化遗产进行申报,如将足利学校定位为“日本最古的学校”“近世学校的原点”、闲谷学校定位为“日本最大的乡校”“日本最古的庶民教育学校”、咸宜园定位为“日本最大的私塾”、弘道馆定位为“日本最大的藩校”。它们代表着江户时代各个历史阶段教育发展的各个层面。另一方面,与韩国书院强调源于中国的程朱理学及在朝鲜时代的在地化过程相比,日本所申报的“近世日本的学问教育遗产群”更多强调这些教育文化遗产历史发展的独立性,认为藩校、乡学、私塾等学校对于教育的普及、国民素养的提高影响巨大,也是日本明治维新之前日本快速地进入近代化的原动力,而这些教育制度本身也塑造了日本整个民族重视学问、教育,重视礼节的国民性。

日本江户时代的儒家教育制度建立过程中,受到来自中国、朝鲜的双重影响,基本上以中国的庙学制度为范本[11]。目前来看,日本方面对儒家教育文化遗产的定位还处于探索阶段,尚未形成明确、清晰的认知。未来的申遗之路上,应该在不忽略东亚儒家教育文化的普遍性的前提下,从教育文化遗产的多样性与特殊性上寻找定位。

三、中国儒家教育文化遗产保护与申遗的启示

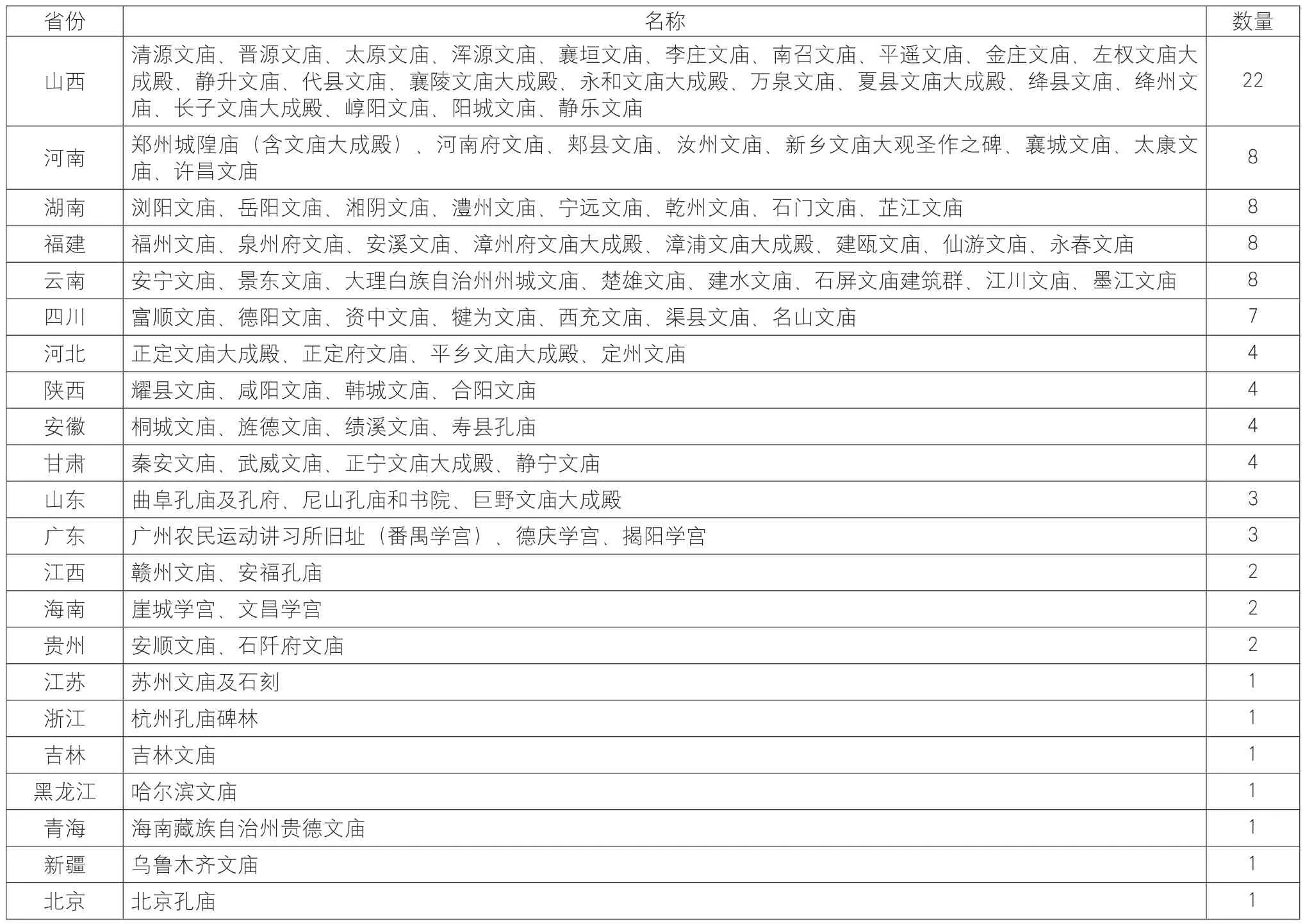

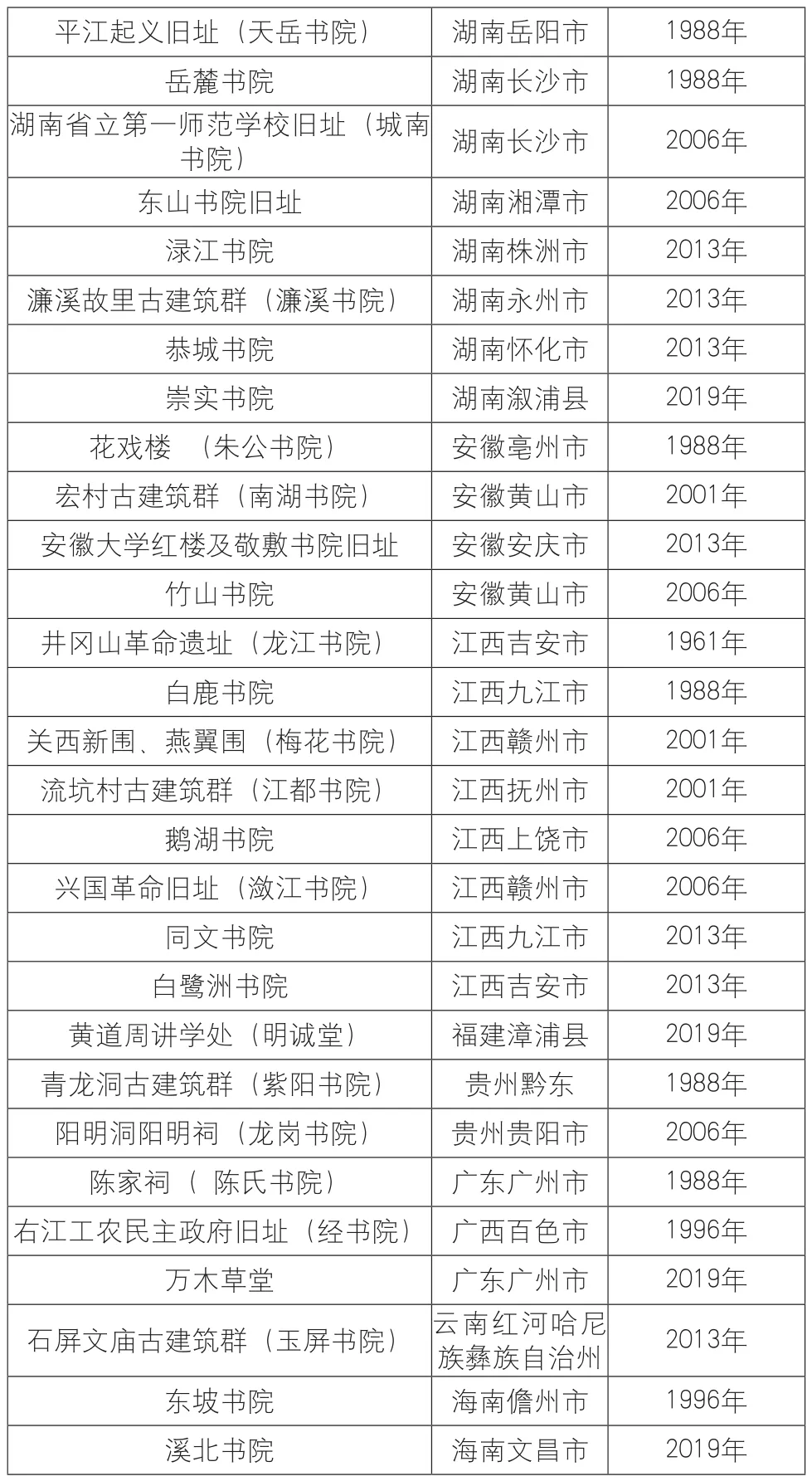

中国作为儒家文化的发源地,儒家教育文化遗产资源丰富。据相关统计,明清时期儒家庙学数量达到1800余所[12],自唐至清朝有史料可查的书院总数7500余所[13]。虽然经过政治文化运动,这些文化遗产遭到不同程度地破坏,但是总体数量上依然不少。根据2016年国家文物局委托曲阜市文物局开展的相关调研显示,我国省级以上文物保护单位中,儒家遗产共546处,其中全国重点文物保护单位181处;按文物类型分,文庙327处、书院144处,其他儒家庙祠、贡院、书楼等80处[14]。据笔者最新统计,目前全国重点文物保护单位中涉及文庙的有90余处,书院有50余处(见表6、7)。从地域分布上,以山西、河南、湖南、福建、云南、四川等六省现存文庙的数量较多,其中山西省较为突出,总数达22处。在书院数量上,以湖南、浙江、江西三省最多,其中不少的书院或为近现代建造的新式书院,或为传统书院而被移作他用。值得注意的是,现存90余处文庙中大多数只有庙(大成殿)而无学,没有保持儒学庙学制度本身的完整性。而书院遗产多处于建筑群之中,强调整体建筑意义上的价值,在书院本身独特的人文意义的发掘与彰显上略显逊色。

表6 全国重点文物保护单位中的文庙统计表

表7 全国重点文物保护单位中的书院统计表

(统计数据根据国家文物局公布的第一至八批全国重点文物保护单位名单,详见网站:http://www.ncha.gov.cn/.)

中国儒家教育文化遗产的申遗起步较早。1994年山东曲阜三孔列入《世界遗产名录》,但曲阜三孔有庙而无学,可以代表儒学的发源地,不能代表儒家教育文化遗产的特点。已列为世界文化遗产的中国书院——白鹿洞书院(1996年)、南湖书院(2000年)、嵩阳书院(2010年),都是分别作为庐山国家公园、皖南古村落:西递与宏村、登封“天地之中”核心遗产群的构成要素而成为世界文化遗产,这本身一定程度上弱化了书院作为儒家教育文化遗产本身所具有的个性与特性。

中国儒家文化遗产在申遗方面面临着诸多问题。首先多数建筑本身在近代之后被损坏,现存建筑为新中国成立后重建,这就使得儒家教育文化遗产本身面临着真实性问题;其次全国重点文物保护单位中的一些儒家教育文化遗产已失去了历史的完整性;还有就是,儒家教育文化遗产本身面临着如何定位的难题,即如何将现有文化遗产资源的文化内涵充分阐释,从而显现出中国儒家教育文化遗产所存在的突出的普遍性与特殊性价值。

就书院申遗而言,在韩国书院成功申遗之前,已经有相关领域的中国学者提出多种书院申遗的方案。如2012年有学者建议参照“中国丹霞山”捆绑式申遗的经验,以“湖湘四大书院”⑪长沙岳麓书院(国保)、衡阳石鼓书院(省保)、汝城濂溪书院(省保)、湘潭碧泉书院(不存)之名,作为中国书院建筑群申遗的首批单位,并提出由主管部门湖南省文物局牵头,相关政府部门出面协调并具体指导的申报模式[15][16]。之后在韩国书院申遗的压力下,又有学者呼吁东亚书院联合申遗,指出韩国应与中国、朝鲜、日本联合申遗,才能揭示东亚书院这一文化遗产的全貌,也是东亚文化交流在当代的体现[17][18]。

通过以上对日、韩儒家教育文化遗产的保护与申遗的分析,可供我国书院申遗工作参考与借鉴之处有以下几点:

其一,在申报类型上,避免单个申报,建议以系列遗产的形式捆绑申报,选择具有完整性、代表性意义的文化遗产。如韩国书院申遗即以保存完好且当时已经被列入国家层面长期保护的9所书院为核心,这9所书院本身在历史上就有着重大的影响;而日本所选择的4所学校代表江户时代的藩校、乡校、私塾各个层次。中国书院的申遗应该考虑到中国书院的兴起与程朱理学的发展关系紧密,程朱理学的传承与书院的兴盛相同步,因此应该选择能够体现程朱理学与书院共同发展因素的儒家教育文化遗产,如河南嵩阳书院、大程书院之于程颐、程颢,湖南岳麓书院、渌江书院、江西白鹿书院、鹅湖书院之于朱熹,湖南濂溪书院之于周敦颐,这些书院群本身构成了程朱理学发展的历史脉络。

其二,建立一个专业的组织或者学会,提供学术和资金支撑,以持续地推动书院研究、保护与申遗工作的进行。⑫2014年9月,由岳麓书院发起组织成立“中国书院学会”,该学会以学术研究,促进书院传统延续,以及书院间交流为宗旨。在韩国书院的申遗过程中,韩国书院联合会无疑起到了举足轻重的主导作用,从对书院遗产展开调查研究,到倡议申遗、负责申遗的整个流程,该组织都亲自策划和筹办。同样,日本近世教育遗产的申遗是由四个城市的政府所倡议和联合成立了世界遗产推进会,从资金和学术上为申遗进程提供了保障。在申遗的策略上,国家文物主管部门应该与专业组织互动与合作,对申遗项目进行准确的分析与定位,在申报过程中保持有效的沟通和交流。

其三,书院的申遗对于书院文化遗产的保护与书院教育的复兴来说,既是机遇,也是挑战。书院的申遗是进一步加强此类文化遗产保护的方式和手段,在这一方面,我国可借鉴韩国与日本较为成熟的遗产保护经验,在保持书院遗产完整性与真实性的基础上,活化书院式教育,将书院这一儒家教育文脉传承下去。

四、结语

2001年11月联合国教科文组织通过的《世界文化多样性宣言》指出,文化多样性是人类的共同遗产。教育文化在不同的时代、地域、社会之中,其表现形式各不相同,这种多样性的表现形式是构成教育文化遗产独特性和唯一性,以及普遍性的必备要素。东亚诸国将申遗指向儒家教育文化遗产,恰恰说明历史上东亚儒家文化之间的共性,但是应该看到,儒家文化在地化的过程中,又赋予其独特性与多样性,尤其是在近现代民族国家的形成过程中,儒家文化已经浸入到东亚诸民族文化机体之中,成为本民族文化自信,乃至于国家独特性的体现。

中国应该积极地申报儒家教育文化遗产,这一方面可以正本清源,明确中国儒学在东亚历史中的定位,另一方面也可彰显出儒家文化对世界文化多样性的贡献。申遗的成功,获得世界范围内的认可,诚然可以提升文化自信,乃至于产生相当的经济效益。但是申遗的最终目的是提升全民保护文化遗产的意识,并付诸于实践。回顾世界文化遗产申遗的历程,可以看到文化遗产都是经过自国内至国际各个层级的保护历程,经历了各个层级标准的检验,逐渐建立起来了完善的保护体系,中国儒家文化遗产的申遗应该充分借鉴东亚诸国的相关经验,以便更好地保护传承儒家文化。

——由刖者三逃季羔论儒家的仁与恕