田野文本实践的另一种态势

——以冯骥才“文化民间”田野文本为个案

孙玉芳

(天津大学冯骥才文学艺术研究院, 天津 300072)

人类学、民俗学、社会学等人文学科田野作业的知识生产,最后大都要通过文本得以体现。早在20世纪80年代,“写作”或者说描述文化业已成为人类学家、民俗学家等田野作业之中和田野作业之后的核心工作。正如学者所说:“书写是社会科学的一个黑暗私密。”[1]长期以来,田野文本的实践一直是中国人文社会科学界进行现代学术建构的劣势,比如学者王建民[2]就曾在文章中深刻批评国内田野民族志等文本的写作缺少细节、缺少对人的充分理解和关注。近来,田野文本实践呈现出媒介创新与回归传统两种态势。一种态势是微信民族志的“发生”,随着中国人民大学人类学研究所等单位共同参与的“微信民族志、自媒体时代的知识生产与文化实践”,即第三届21世纪人类学讲坛的举行,“微信民族志”成为新生的热门学术概念和文化议题。“微信民族志”是指自媒体时代微信网络虚拟空间和社群环境内基于现实生活中个体和群体文化观察的新型田野文本。学者高丙中在人类学经典著作《写文化》译本的代译序中,从学术史的角度将“民族志”这一田野文本的演进大致分为了三个时代,即自发性的、随意性的和业余性的时代,以马林诺夫斯基为代表的“科学民族志”时代和以《摩洛哥田野作业反思》为代表的反思性时代。“微信民族志”作为大时代技术、工具变革与文化秩序重组的产物,呈现出与上述田野文本经验迥异的文化书写路径与知识阐释方式。另一种态势则是本文要探讨的,即“文学”传统对田野作业文本实践的有力介入,以“中国民间文化遗产抢救工程”的主要发起者、组织实施者,以作家、画家、文化学者、知识分子等多重文化身份的冯骥才为代表。冯骥才以作家的发现力、写作功力、文学立场和文化学者的理性思辨,对中国的“民间”进行了“跨界”的文本活动。一方面,他进行了一系列想象的、虚构的写作,如小说《感谢生活》《炮打双灯》《石头说话》;另一方面,在长年深入田野的文化实践中,他形成了“双重田野”的文化思想,做了大量的非虚构叙述,主要是纪实文学和田野散文随笔,从而以文学方式建构了独特的想象与纪实的“文化民间”。

一、 虚构的“文化民间”文本实践

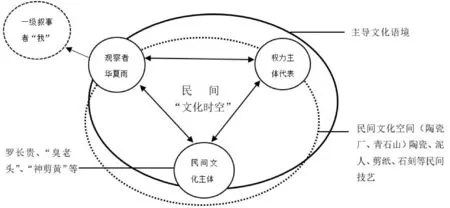

冯骥才以《感谢生活》为代表的以虚构写作为文本实践方式的“文化民间”,凭借作家的想象力和叙事法建构了一个承受着种种民族灾难与负荷的生命性和情感性的文化时空。这一小说文本中的“文化民间”由迁西县陶瓷厂、青石山等具有纵深的民间文化空间,陶瓷、泥人、剪纸、石刻等民间技艺,罗长贵、“臭老头”“神剪黄”等民间技艺的承载者或者说民间文化主体及其生存境遇等构成,“破四旧”等是其主导文化语境,而“下放”的美院高材生华夏雨在某种意义上就是一个“参与观察”者,是一种他者的观照,小说文本中具体的“文化民间”关系如图1所示。

《感谢生活》的权力主体代表是作为民间文化的对立面出现的,比如陶瓷厂的原彩画组长罗家驹以“主任”的身份对从民间汲取养分的艺术进行暴力摧毁,比如公社派来的工作组,为“破四旧”而砸碎“神剪黄”祖传的水泊梁山一百单八将泥模等;他们漠视民间的情义和感性的文化存在,身在“民间”却与民间格格不入。而“神剪黄”、罗长贵等承载着精湛文化财富的民间艺人身上则散发着有情有义、重心灵轻实利、真诚厚道、坚实韧性等生命的高贵品质。他们与各自承载着的民间技艺融为一体,同歌同哭,同生同死。如描写罗长贵时:久已瘫痪的他听到华夏雨询问瓷艺的秘法“全身霎时都通上电”[3],他的命跟拉胚、刻花、施釉、窑变等是生死一气的。“神剪黄”的剪纸过程就是她人生的苦乐悲欢沉浮的审美表述。“神剪黄”、罗长贵们“蕴含着大地本身作为记忆与永续希望的一种存在方式”[4],他们不会用语言文字明确的表达审美,他们直接呈现美。此外,“神剪黄”、罗长贵等人的身上还体现着民间文化的生命力——“活气”、原初性和神秘性,比如罗长贵的“秘法”,因为不传外姓,给小说文本留下一个无法解开的谜,更突显了民间文化的深藏不露、深不见底和深不可测。

观察者华夏雨是《感谢生活》“文化民间”的“眼睛”。据冯骥才自述,华夏雨这一形象是根据艺术家韩美林和华非的真实经历进行创作的。华夏雨的名字包含着中华民族、中华文明美好神圣的称呼和古老文化概念华夏,暗示着观察者华夏雨是以华夏、以久远的传统、以尊崇之情来观照民间的。在华夏雨看来,迁西县陶瓷厂是一个魅力独具的文化景观。

“大片开阔地上摆着成千上万正要装窑的泥坯,海碗、大缸、瓶子、坛子、罐子,没烧过的泥坯有股子野味的、生性的、原始的美,粗糙、圆厚、紫的、白的。干活的窑工们都光着膀子,坚韧的脊背晒得又黑又亮。背景的大土窑,好像平涂上去的砖红色和土黄色。我从来没见过这种单纯又辉煌、雄性加烈性的颜色!”[3]13

在参与观察中,在见识了“神剪黄”的剪纸技艺后,华夏雨又这样表述自己对民间的“文化震惊”。

“汉唐时代那些瑰丽的狂想,雄强的气势,对生活大胆的再创造,对美恣肆的发挥,以及那种震撼人心的艺术力量……至今没有断绝。它在民间!”[3]57

雷蒙·威廉斯[5]说:“劳作的乡村几乎从来都不是一种风景。”他解释说,这是因为风景这一概念暗示着分隔与观察,因此,风景存在于观察者而非劳作者的眼中。华夏雨正是这样的一位观察者,他为民间的场地的开阔,为野味、生性、原始的美,为民间劳作者的力量,为民间生生不息的生命力而激动、战栗,他在日后数年的下放、劳改日子里,参与、见证着《感谢生活》的“文化民间”形形色色的人与民间文化事象。从文化的角度看,华夏雨这一“观察者”无意中恰好符合人类学、民俗学等学科“田野作业”的立场与学术规范,而小说文本的一级叙事者“我”(作家)的存在,在某种意义上使得观察者华夏雨本人也被纳入观察和研究范围。因此,《感谢生活》也可被视作一种小说样态的《摩洛哥田野作业的反思》。这在一定意义上反映了20世纪80年代中期,尚未密切接触人类学、民俗学等学术领域的冯骥才,已然与前沿的学术思想和意识有了某种契合。

二、 非虚构的“文化民间”文本实践

冯骥才做民间文化遗产抢救工程时纵入田野所形成的大量“非虚构”文本,如纪实作品《抢救老街》《武强屋顶秘藏古画版发掘记》《豫北古画乡发现记》《一个古画乡的临终抢救》《泰山挑山工纪事》以及《南乡问画记》《绵山奇观记》《高腊梅作坊》《细雨探花瑶》《涂了漆的苗寨》《大雪入绛州》《癸未手记》等大量田野散文随笔,后者主要收入《民间灵气》《灵魂不能下跪》《散花》《乡土精神》《年画行动》《冯骥才·田野散文卷》等作品集中,以纪实的话语方式指涉所关注的现实对象,记录着当今中国的非虚构的“文化民间”。

首先,冯骥才的田野非虚构“文化民间”文本关注记录了埋首大地、默默无名的民间艺人群像,通过对细节的捕捉,以极为简单的笔墨为他们立像,同时为那些消逝了的“人亡歌息”深深叹惋。在他的田野文本中“有很多对传承人的文学式的人物细节,包括形象细节,性格细节。”[6]天津杨柳青缸鱼艺人王学勤,山东杨家埠年画艺人杨洛书湖南滩头年画艺人钟海仙、高腊梅河北蔚县剪纸艺人“王老赏”内蒙古草原上的剪花娘子康枝儿泰山三代挑山工等等民间众生相跃然于冯骥才的非虚构文本中,形成了中国农耕文明的文化群像,他们源自乡土,易于辨识,难于忘怀,亲切可感。例如在《草原深处的剪花娘子》中,冯骥才笔下的剪花娘子:

瘦高的身子,大手大脚,七十多岁……脸上的皮肤却给草原上常年毫无遮拦的干燥的风吹得又硬又亮,很像干辣椒那种通红的皮。[7]

描写人物的文字节俭、洗练,纯是传统白描手法,不加渲染、铺陈,偶尔运用比喻加以点化,如上文中以干辣椒的红、干、硬来形容康枝儿的皮肤,而干辣椒内里的“辣”也隐隐渗透出康枝儿的爽朗性格。

群像中的部分形象在不同文本中反复出现,一定意义上还形成了“互文性”的文本效果,增加了民间艺人形象的深度和厚度。例如画“粗活儿”的缸鱼艺人王学勤,他在《宫庄子年画传人王学勤短暂交谈实录》《探访缸鱼》《南乡问画记》《一个古画乡的临终抢救》等冯骥才本人的访谈实录、著述文章中反复出现。在《探访缸鱼》中,冯骥才写道:

这位画“缸鱼”的王学勤,瘦长而硬朗,布满皱痕的脸红得好看;一身薄棉衣穿得大大咧咧,透着些灵气。[8]

在《南乡问画记》中有这样一段叙述:

谁料到一见面,王学勤就龇着牙,笑嘻嘻对我说:“老冯,你那篇文章快叫我成名人了。”……他还是习惯地穿着好几层褂子,使我想起巴尔扎克在《邦斯舅舅》中提到执政时期的人们爱穿五层背心的典故。[8]290

在《一个古画乡的临终抢救》中则这样描述面临拆迁的王学勤:

近几年快到年根的时候,他的缸鱼卖得好,他总是龇着牙笑,可今天脸上像是门帘子那样肃然地垂着,脸上的皱纹全是竖线。[8]235

王学勤的表情、语言、性格、经历、命运,他的色彩极艳丽的、憨态可掬的缸鱼、灶王等年画作品,他的日常饮食、着装、居所,他的枣树、农具、骡子、耕地、年画作坊和忙时种地闲时作画的生产生活习惯等等,在这些不同类型的文本的美学和语义经验中不断得到互证、补充、修改、深化和延展,成为了民间艺人群像中的“这一个”。

其次,冯骥才的田野非虚构“文化民间”文本记录了广袤中国大地繁复的文化事象。在他的笔下,拜灯山、打树花、绛州鼓乐、手抄竹纸、盘王图、内丘纸马、云南甲马、萨满、七江炭花舞、梅山教等文化、民俗事象极其生动、完整和原真。以河北蔚县的风土民俗“打树花”为例:

一张小八仙桌摆在炉前,桌上放粗陶小碗,内盛粗沙,插上三炷香。还有几大碟,三个馍馍三碗菜。好汉们上来点香,烧黄纸,按年岁长幼排列趴下磕头。围观人群了无声息。这是祭炉的仪式。一个大汉走上去从铁桶中拿起一个勺子,走到火红的铁水前,弯腰一舀,跟着甩腰抡臂,满满一勺明亮的铁水泼在城墙上。就在这一瞬,好似天崩地裂,现出任何地方都不会见到的极其灿烂的奇观!金红的铁水泼击墙面,四外飞溅,就像整个城墙被炸开那样,整个堡门连同上边的门楼子都被照亮。由于铁硬墙坚,铁花飞得又高又远,铺天盖地,然后如同细密的光雨闪闪烁烁由天而降……一位年纪大的汉子,身材短粗敦实,泼铁水时腰板像硬橡胶,一舀一舀泼起来又快又猛又有韵律,铁水泼得高,散的面广,而且正好绕过城门洞;铁花升腾时如在头上张开一棵辉煌又奇幻的大树。每每泼完铁水走下来时,身后边的光雨哗哗地落着,映衬着他一条粗健的黑影,好像枪林弹雨中一个无畏的勇士……[9]

整篇文字是典型的以参与观察为依据所进行的叙事表述,以分析性和描述性的话语,将“打树花”的人、仪式、民俗心理、文化事象本身、文化事象背后的缘起、地理环境、传说、民众的现场反映、观察者的感受乃至科学原理等方方面面都写到了。一个个琐细的文化现象被生动细致的描述并逻辑地连缀起来,形成了较为完整的文化图示与社会景观,并在其中达成了对“打树花”的人与文化的理解与情感的适度释放。

再次,冯骥才的田野非虚构“文化民间”文本描绘了广袤中国大地多元的地域文化。他在中国大地行走、跋涉的间歇,将其在“田野中种种珍贵的发现与思考如实地记录了下来”[9]496。他说:“作家写的田野记录,更多的是文化发现。我有很多文化的发现,有很多文化情感……”[6]在《游佛光寺》中,冯骥才这样写道:

偶见人迹,大都是荒村野店……只有一些僧人的墓塔零星地散落在山野间。有的立在山坡,面对阳光,依旧有些神气;有的半埋草丛间,沉默不语,几乎消没于历史……塔的形制,无一雷同。有的形似经幢,有的状如葫芦,有的如一间幽闭的石室。它们的样子都是塔内僧人各自的性格象征么?[10]

在《大理心得记》中冯骥才这样记述:

两株无比巨大的湛绿的大青树铺天盖地,浓浓的树阴几乎遮蔽了整个广场……广场上松散地摆放着许多小摊,看上去像一个农贸的小集……无事可做的摊主干脆坐在凳子上睡着了,鸡在笼子里随心所欲地打鸣,一大一小一黄一白两条觅食的狗在这些菜摊中间耷拉着舌头一颠一颠走来走去;白族妇女的一双手是不会闲着的,用细细的线绳捆扎着土布。[9]479

由上述文本可见,冯骥才的田野非虚构“文化民间”文本惯用写实、流畅、自然的文字作为铺叙,且文中常常运用白描、隐喻、比喻、联想、对偶、设问、议论等文学手法,抒发他本人亲近民间的感觉、感受,记录了民间老百姓的日常生活场景、精神面目、种种生产生活的细节,表现乡土的醇正、深厚的生活气息,追述历史文化的源头。而系统梳理他的田野文本就会发现,天津杨柳青、南乡三十六村、蓟县、东丰台,北京潘家园,黑龙江嫩江流域,吉林长春,山东泰山、潍坊、潍坊杨家埠、青州、青岛,山西祁县、绛州、榆次(绵山、后沟村等)、大同、孝义、上党、五台、灵石、应县,内蒙古和林格尔,陕西凤翔,宁夏贺兰,甘肃敦煌、榆林、瓜州(锁阳城),青海玉树,四川绵竹、北川,湖南隆回,河南滑县、朱仙镇、新乡,河北武强、蔚县、内丘、沙河,江苏桃花坞、南通、昆山市周庄,浙江宁波慈城、余姚、新昌、西塘,江西婺源,福建建阳(四堡)、永定、南靖,云南大理、鹤庆、剑川,贵州黔东南等地域,以及各地的人、地理、物候、人文历史、文化艺术、民俗事象、精神信仰等等,都在他的田野记录中留下了深刻的文化印记。

三、 冯骥才“双重田野”的文化内涵

田野是冯骥才书写“文化民间”的立足点。冯骥才认为“田野就是文化本身”[11]。由于其作家与知识分子身份的相互指涉,冯骥才的田野是双重的,既是作家的文学文本的“原型时空”,又是学者、知识分子的作业场所。上述虚构、非虚构的文本实践也都基于这一“双重田野”,而“双重田野”的特点主要体现为以下两个方面。

首先,冯骥才“双重田野”的特点表现为“体验性”。冯骥才反对将田野视为无机的学术对象,他认为:“我们的田野,实际上就是我们的生活。”[11]210学术思辨与研究与对田野的真切体验、感受不能脱节。实际上,冯骥才“双重田野”的“体验性”直接来源于他的作家写作经历、经验和感受。对于生活,作家尤其需要去体验和感受,然而体验与感受是人类共有的生命方式,比如法国哲学家保罗·里尔克[12]认为体验、感受具有意向性,一方面确定了自我对人、对物、对世界所感受到的性质,一方面揭示人们内在受到影响的方式。换言之,体验是一种通过移情弥合主客体对立而达至深层理解的文化方式。学者刘铁梁有感于当下民俗学等学科过于偏重实证性研究的流弊,支持、赞成冯骥才的“体验性”田野方式,称“过多地对民俗进行主观抽象或评论,可能偏离民俗本然的鲜活面貌和在生活中实际发生的意义”,民俗学直接面对的是“有主人在场的生活文化”,“生活带给我们最鲜活的、最本真的一些经验和感受,而这些经验和感受是与各种各样的民俗文化纠缠在一起的,是被民俗所表达和所记忆的,所以没有办法将民俗看作纯粹客观的现象”。刘铁梁延续这一思路提出了“感受生活的民俗学”[13],并且诚恳地指出,冯骥才本人的田野写作也在语言、书写模式方面给作为“基本研究方式”的民俗志的书写带来了新的可能。比如他的蕴含生活文化底蕴的文学性语言,面对田野里活生生的人和他们的生命创造,是没有办法排斥饱含生活体验和感受的文学性语言的[14]。在这种意义上,“体验性”可以视作冯骥才带给民俗学等相关学科的一种可资借鉴的文化方式。

其次,“双重田野”的一个突出表现是对“民间审美”或者说对“民间情感”的重视。冯骥才认为民间文化有自己独特的审美体系。他进一步阐述说,“民间文化是非理性的、纯感性的、纯感情的……民间审美又是一种民间情感。”[15]他在《民间灵气》序言中坦言:

我喜欢亲近乡土的那种感觉和感受。每入乡土深处,才实实在在领悟到民间文化的意义。它直通远古而依然活着的根脉,它在百姓心中深刻的精神之所在……只有弄懂了民间文化,才真正懂得我们的百姓与民族。[16]

他认为民间审美、民间情感是一种优美而可视的语言,这种语言在广大民间人人能懂,互为知音。因此,要想真正地深入田野进行作业,必须要懂得、认同这种基本的、基础性的语言,要有真挚的民间情感,才能真正深入到田野中去,与田野的主体沟通和交流。他同时引入口述历史方法作为田野调查方法和田野文本样式,认为口述历史既有益于挖掘“独立的以人为主体的口述内涵”,也有益于更充分地进行学术的、文本的呈现与表达。14卷本的《中国木版年画传承人口述史丛书》比较全面和突出体现出这一文本实践特色,以口述历史为田野方式,对全国19个木版年画产地的近50个不同年龄层次的木版年画传承人进行了口述访谈,既关注传承人所属地域的自然地理物候条件又注重人文历史、时代背景的融入,既关心传承人的家族史、传承谱系又留意其个人生活史,既重视传承人技艺、实物的记录又专注于对其记忆的挖掘,在农耕文明的整体框架下,将历史与现实,个体与群体,有形与无形的文化,文字的原生态表述与图像的审美、历史表达等并列呈现,体现了整体性的文化观与人文关怀。

四、 结 语

“任何文本都不始于零。”[17]冯骥才的“文化民间”田野文本是他作家身份和文化抢救者身份“视界融合”的结果,他在民俗学意义上的“听”和“看”的具体情境中观察、表述现实中的“实体”民间。查尔斯·E·布莱斯勒[18]认为:“文学作品就是一种文献,作为文献,既可根据使其产生的各种力量来进行分析,也可以将其自身作为一种力量来加以把握。它反映过去,也可能影响未来。”冯骥才关于“文化民间”的大量虚构、非虚构写作文本便可以视为这样一种文献,以思想、文化的力量,深刻观照、触及了中国历史和现实中具体的文化“实体”,并且有所感召、有所批判、有所反思、有所指涉、有所建立、有所影响。每一代人对文化的理解和责任方式都不相同。“微信民族志”以媒介创新为鲜明特色,关注新技术时代新生的社会性力量,构建了新的生活图景。冯骥才的田野文本以“文学”传统介入田野文本实践,以民间文化为情感的归宿,追求文化的“诗性正义”。从文化本质上讲,“微信民族志”和冯骥才的田野文本尽管指涉对象、表述方式、文本特征等迥然相异——前者指涉自媒体时代微信这一虚拟社区,以网络语言、图片、动静态表情、语音、视频等新媒介方式进行表述,文本呈现出自发、随意、碎片化、去中心化等后现代特征;后者指涉中国的实体民间大地和农耕传统,主要以传统文字和少量图片作为表述的质料,文本呈现出情感与理性的融合、整体性与文化的自觉等,但这两种文本实践其实是同根的,都是“‘乡土中国’的大环境无可换回地发生质变”[19],亦是多维度“全球化”和社会转型语境下文化整合的产物——在这一时代背景下,文化的解体、消亡、嬗变、重组、迁移与传承是一种历史的必然,“因为新的文明要确立”[11]5。

注 释:

①就主体(人)而言,《感谢生活》文本中的观察者、权力主体代表(官方权力)、民间文化主体三方面相互作用,并不同程度的接受官方主导文化语境和民间文化的宰制,从而构成了《感谢生活》“文化民间”的基本力量关系。