构建跨文化艺术美学的难点思辨

李一帅

(中国社会科学院 文学研究所文艺理论室,北京 100732)

从20世纪开始,中西方美学在各自范畴自成一体的基础上走向交流与汇通,这背后是中国美学长时间被世界美学所忽视的困难境遇。近20年来,越来越多的中国学者主动传播中国美学思想,融合中西美学体系,通过中西方美学的比较研究让世界认识到中国美学的思想精髓,中国美学和西方美学的跨文化融合可以说是全球化时代的必然趋势。如叶朗所说:“中国美学和西方美学有相通处,又有相异处。由于文化背景的不同,相通处仍有差异。又由于人类总会面临某些共同的文化课题和审美课题,由于人类的审美活动总会有一些共同的规律,因此相异处仍可相通。”[1]在对跨文化美学构建的方法上,从美学的“共通性”视角进行构建是一种路径,另外一种是从“差异互补性”的视角做跨文化美学的构建。张世英曾经这样对比过中西美学:“中国传统的‘意象’之美,过于含蓄了,需要随着时代的步伐而展翅飞扬。就欧洲而言,传统的自我专制主义过于跋扈了,需要有点中国式的‘无我’之美加以节制。”[2]中西方跨文化美学的融通并不是使中西方美学各自的特征消失从而形成一种新的世界通用美学体系,而是通过他者文化美学中的特征认识自我特征的利弊。

一、跨文化艺术美学的生成背景

朱光潜和宗白华早在20世纪就开始了跨文化艺术美学的尝试,但两位学者的比较方法略有不同。朱光潜倾向于用“共通性”来对中西方艺术进行分析,他在《无言之美》中就通过文学、美术、音乐、戏剧、雕刻等艺术形式进行中西方艺术观念的比较,例如他用中国音乐和英国诗歌来说明“无声”:“白香山在《琵琶行》里形容琵琶声音暂时停顿的情况说,‘水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。’这就是形容音乐上无言之美的滋味。著名英国诗人济慈(Keats)在《希腊花瓶歌》也说,‘听得见的声调固然幽美,听不见的声调尤其幽美’(Heard melodies are sweet;but those unheard are sweeter),也是说同样道理。”[3]朱光潜通过比较中西诗歌中对“无声”的表达,来寻找“同质”的部分。王一川特别强调朱光潜在调和中西美学中的作用:“朱光潜早期艺术美学并非简单地是‘西方的’,而是具有一种中西跨文化气质。他从一开始就具有一种跨文化涵濡立场,希望调和中国艺术美学传统与西方艺术美学路线。”[4]

与朱光潜对中西美学的比较方式略有不同,宗白华倾向于从“差异互补性”来对中西艺术美学做比较,这种方式主要体现在他对中西绘画本质问题的分析上。“希腊时代的艺术给与西洋美学以‘形式’、‘和谐’、‘自然模仿’、‘复杂中之统一’等主要问题,至今不衰。文艺复兴以来,近代艺术则给与西洋美学以‘生命表现’和‘情感流露’等问题。而中国艺术的中心——绘画——则给与中国画学以‘气韵生动’、‘笔墨’、‘虚实’、‘阴阳明暗’等问题。”[5]87宗白华通过对比中西绘画体现出的美学思想,认为如果没有通过西洋画进行比较,就不会发掘中国画在世界艺术中的特征与优势,正是因为中国绘画与西洋绘画存在方式与风格上的巨大不同,才证明中国艺术对世界美术做出了特殊的贡献,他主张保留民族文化的“个性”并发扬光大。

不管是朱光潜的“共通性”跨文化美学还是宗白华的“互补差异性”跨文化美学,都积极地对中西美学做出了融合,但都是立足于西方美学跨进中国美学的立场,中国美学却极少主动跨进西方美学的领域。跨文化美学(transcultural aesthetics)中的“跨”(trans)是两种介质之间移动、转移的活动,两种介质应该是一种平等关系,也就是中西美学都应该具有跨文化的自主性,但遗憾的是中国美学在主动接受西方美学的跨文化介入,而与此同时却没有将中国美学跨文化介入西方美学,即使有海外汉学家对中国美学有些介绍,也并没有形成大的影响。所以我们今天谈的跨文化美学可以说是中国美学对西方美学接受与再融合,西方若要接受中国美学就要先从语言的译介开始,但中国美学思想和西方美学思想重逻辑推理的思辨特性不同,中国美学更强调“心”与“境”的层深之悟,即使是“象”“气”“妙”“味”“神”“骨”“韵”这些中国美学关键词的翻译都未必能用目的语真正述清,所以让西方理解中国美学内涵更是难上加难。跨文化美学不能只用译介的办法,更要从艺术现实的角度出发,从真实的艺术作品出发,通过艺术作品再理解文化中的美学精神。俄罗斯文艺理论家哈里泽夫曾指出艺术作品对美学的作用:

“美学的”与“艺术的”词汇像同义词一样在人文领域(更多是近似科学的,不是准科学的)使用并不是偶然。正是在艺术中,美学展现了丰富与深度,鲜明地显示出自己具有重大价值的本质。正是因为艺术的审美目的有机地遵循艺术的认知能力和其固有的世界观原则——在艺术作品中表达作者的意识。(1)Е.В.Хализев: Теория Литературы. Москва:Высшая Школа. С.42.

宗白华也赞同用具体的艺术作品来表达意境之美,不是单纯用理论,“艺术意境之表现于作品,就是要透过秩序的网幕,使鸿濛之理闪闪发光。这秩序的网幕是由各个艺术家的意匠组织线、点、光、色、形体、声音或文字成为有机和谐的艺术形式,以表出意境”。[5]166在西方美学中也同样倡导用艺术作品来体现审美意识,不单单是从理论到理论的生发与输出,更是一个个生动的、鲜活的艺术作品中的审美思想。透过艺术作品来理解美学精神,贯通理念上的美学精神与实践中的艺术作品,是跨文化艺术美学所要达成的目标。

二、跨文化艺术美学的生成难点

(一)艺术中的语言符号与转化

在跨文化美学当中,语言的符号占据着重要的位置。西方哲学认为主体和客体是认识世界的基础,如果主体正是通过语言符号来命名,人就通过语言符号来认识客体世界,所以卡西尔说:“我们应当把人定义为符号的动物来取代把人定义为理性的动物。只有这样,我们才能指明人的独特之处,也才能理解对人开放的新路——通向文化之路。”[6]人在创造与接受文化符号时才获得意义。能够体现中国古典美学的艺术方式包括音乐、戏曲、建筑、书法、绘画、舞蹈等,这些艺术形式有语言艺术和非语言艺术之分。

早期的文学是靠听觉来传播的,如果没有语言的译介,文学的交流就不可能实现。在文学的文本产生之前,文学正是从口头语言开始的。中国的文学起始于风谣,很多学者认为诗歌先于散文存在,而诗歌的特征就是有韵。早期歌谣在文献中多有记载,《左转·文公七年》:“九功之德皆可歌也,谓之九歌。”古人认为凡是功德之事都可用歌谣的形式表达出来。不仅中国的文学起源于口述,其他民族的文学也大致相同。“根据埃及人说,在他们之前世界已经历了三个时代,即神,英雄和人的时代,这三个时代相应地也说过三种语言,第一种语言是象形文字的,宗教的或神圣的语言,第二种语言是象征的,用符号或英雄们的徽纹的语言,第三种语言是书写的,供相隔有些距离的人们用来就现实生活的需要互通消息时所用的语言。”[7]荷马在《伊利亚特》中证实了希腊人与埃及人都经过了这三种语言的过渡期,早期的符号代表象形的宗教语言,稍晚一些的符号具有象征性质,而书写语言都是在最晚的第三阶段才出现。俄罗斯口头文学的发源也有相似之处,农民在劳动当中,需要一些仪式歌,如割草歌、收割歌,反映了东正教进入俄罗斯之前的一些异教观,这种仪式歌往往和自然、神秘、术士相关,虽然其中有些迷信色彩的内容,但还有具有回溯语言艺术起源的研究价值。高尔基曾经说:“语言艺术的开始视是口头文学。把你们的口头文学搜集起来,从它们中间学习,在它们上面加工。它能给予你们和我们、苏联的诗人和散文家很多很多的材料。我们对过去了解得愈清楚,我们便愈容易、愈深刻和愈愉快地了解我们所创造的今天的伟大意义。”[8]所以说早期的文学多是靠听觉进行传播的。

欧洲的美学传统把文学看作艺术的一种形式。英国美学重视艺术的经验和情感,这种经验分析与情感共鸣大多从英国文学中来;德国美学重视艺术哲学,在探讨艺术哲学理念时实际已经把各种形式纳入其中,包括文学,《歌德谈话录》中,他从诗歌谈到建筑、从小说谈到雕塑、从戏剧谈到绘画;而俄罗斯对文学的态度与德国如出一辙,认为文学是艺术的一个分支:“艺术的文学(同音乐、绘画等一样),是一种艺术形式。”(2)Е.В.Хализев: Теория Литературы. Москва:Высшая Школа. С.15.

语言艺术具备着符号性本质,所以它具有可译性。人类以语言为交流方式的社会生活方式决定了语言艺术的可译性,语言艺术中常常要对生活现象进行针砭时弊的讽刺批判,各个国家、民族生活现象的相似性可以支撑起语言艺术翻译要达到的效果。如果没有翻译,语言艺术的跨文化性就不存在。比如维特根斯坦曾说:“如果听中国人说话,听到的是难以捉摸的咯咯声。懂中文的人却承认这是一种语言。”[9]只能听到语音而无法理解语义,语音则变成无意义的声音,这就是跨文化艺术美学语言传播的复杂处及难点,语言艺术的表现必须伴随着翻译行为。

以文本为中心的文学、美学通过语言符号可以转化为另一种语言,但具有语言功能的一些其他艺术形式在跨文化美学中的情况更加复杂。以中国的传统艺术戏曲为例,戏曲跨文化的难度之一正是在于戏曲的语言,戏曲艺术要依托文化内部的语言符号系统和文化语境,在跨文化过程中,戏曲语言内容符号系统中的编码和解码决定着受众是否能够真正理解戏曲的叙事。因为戏曲语言之难,一定意义上限制了戏曲跨文化的广度,同时限制了戏曲的传统文化符号功能。戏曲虽在语言符号层面跨文化出现了限制,但是并不是没有方法去让西方认识戏曲艺术,唱词的语言符号可以转化为文字符号,而戏曲可以同戏剧、电影艺术一样从图像符号范畴入手建立对这种艺术类型的印象。索绪尔最初建立起符号学体系,但从卡西尔对视觉文化的探索开始,符号学就进入了视觉图像领域,苏珊·朗格又将研究拓展到艺术知觉与情感形式之中,罗兰·巴特的《图像修辞》对图像理论有了更系统的阐释,当今美国图像学家W.J.T.米切尔更是把图像问题看作21世纪最重要的问题,他认为我们生活在由图像、视觉仿像、刻板印象、幻象、拷贝、复制品、模仿和幻想主导的文化中。可以说,当今的“符号—视觉—记忆”三位一体的认知形式覆盖到文化的方方面面。

在这种符号学图像转化的世界浪潮中,戏曲这种中国古代传统艺术形式也遵循符号学阐释的普遍规律,但中国戏曲的视觉美学和西方戏剧的视觉美学完全不同,可以从“差异互补性”的角度进行跨文化艺术美学的阐释。戏曲是一种综合的艺术形式,它综合了说、唱、叙事、表演、舞蹈、音乐,属于中国艺术形式中特别的创造。在跨文化美学中,西方在了解中国美学与艺术时必然要了解戏曲这种独特艺术形式,但是戏曲的艺术符号又极其复杂。艺术符号与近代符号学起源中的语言符号不同,艺术的符号比语言符号更加具有灵活性,也比语言符号的表意范畴更加广阔。赵毅衡曾阐明符号的三元关系:“艺术颠覆了符号表意的三元关系:‘文—物—意’三者之间,相对于第二项出现文不足与意不称的局面。正是因为‘表达意旨’过程越过了‘所指之事物’,指向‘思想或提示’,这才使艺术的文特别自由,而意特别丰富。”[10]在戏曲观赏中,即使西方观众能通过翻译的文本看懂唱词,弄清叙事,但每个唱腔上的转化和道白中的咬音吐字都传递着不一样的美的表达方式,即“声情”与“词情”,西方观众难以理解这一点,所以声音符号(唱、念)是跨文化艺术美学中几乎最难跨越的障碍。也正是戏曲这种艺术需择取其中的中西方易通的部分符号进行跨文化,如本文符号、图像符号。李泽厚认为戏曲的文本性不如艺术性强,所以戏曲的视觉性功能尤为重要:“中国戏曲尽管以再现的文学剧本为内容,却通过音乐、舞蹈、唱腔、表演,把作为中国文艺的灵魂的抒情特性和线的艺术,发展到又一个空前绝后、独一无二的综合境界。它实际上并不以文学内容而是以艺术形式取胜,也就是说以美取胜。”[11]因此也正需要通过图像符号建立戏曲的跨文化美学。

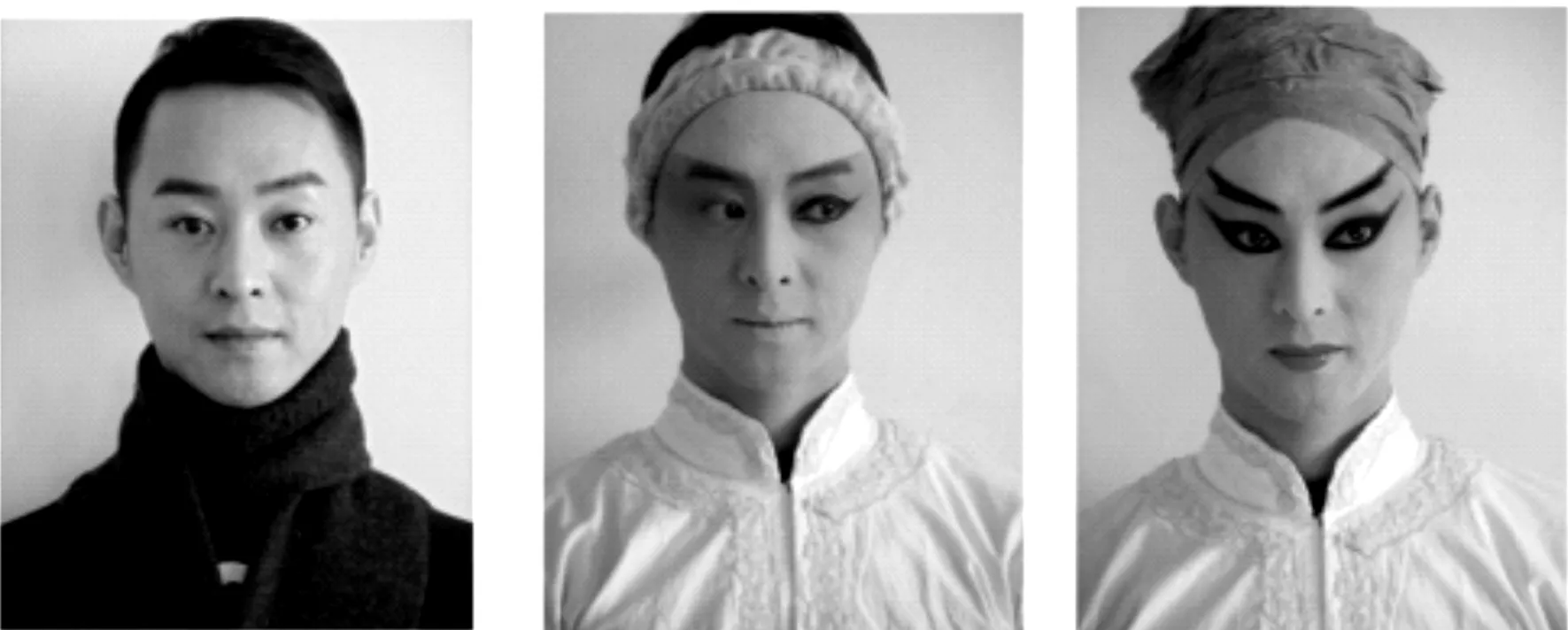

视觉图像符号具有直观性,我们可以直观地看到图像中表现的轮廓和色彩,它既可以是舞台艺术的综合立体视觉图像,也可以是媒介中的平面图像,实际上在21世纪中国戏曲艺术的跨文化传播中,主要运用的是图像符号功能。近年来中国戏曲艺术在海外的传播方式主要显现为视觉传播,以戏曲具体情境强调意境,既强调戏曲的视觉符号作用,又体现戏曲的核心审美价值。以近年来的三次戏曲海外演出宣传海报为例:图1是2015年中国国家京剧院到英国利物浦回声剧院演,图2是2015年著名京剧演员张火丁赴美国林肯中心演出,图3是2017年江苏省苏州昆剧院到俄罗斯圣彼得堡国际文化论坛中国戏曲节的演出,三幅海报图像无独有偶地都采用了突出戏中女性角色头像与装束的手法,以15-30度侧面像呈现,特别突显角色的神韵,表现三个女性角色的不同特征:沉静、温婉、灵动,在色调上也强调冷色或暖色的和谐统一,给西方观众传达一种“东方美人”视觉形象的符号特征,体现出中国戏曲特有之“韵”。元代胡祗遹的戏曲“九美说”的前三种美就是从视觉出发的:“一、姿质浓粹,光彩动人;二、举止闲雅,无尘俗态;三、心思聪慧,洞达事物之情状。”[12]在三幅海报中都尽可能地传递出了视觉上的这三种美感特征。

图1 图2 图3

另外我们可以从海外汉学家、艺术家对中国戏曲的兴趣点来看跨文化美学构建的可能性角度。俄罗斯艺术家瓦勒瓦拉·沙甫洛娃(Варвара Шаврова)关注中国戏曲背后的场域问题,法国思想家皮埃尔·布迪厄解释“场域”的意义:“从分析的角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络,或一个构型。”[13]133-134除去戏曲舞台上的形象,与戏曲关联的诸多方面都是戏曲艺术关系中一个个连接的客观支点。“我们可以把场域设想为一个空间,在这个空间里,场域的效果得以发挥,并且,由于这种效果的存在,对任何与这个空间有所关联的对象,都不能仅凭所研究对象的内在性质予以解释。场域的界限位于场域效果停止作用的地方。”[13]138在戏曲场域中,有诸多容易被我们忽视的外围领域,比如戏曲演出后台的状态、演员生活和戏曲的关系、戏曲交流活动中的往来情况等。艺术家瓦勒瓦拉·沙甫洛娃在中国拍摄了大量戏曲演出、剧院、化妆室和私人聚会的影像,搜集了大量有关戏曲场域文化的材料,涵盖戏曲的私人空间生活和公共空间生活。沙甫洛娃近年来带着她的“戏曲”系列装置作品(图4、图5)在西班牙、德国、英国、中国等多个国家参展。

图4

图5

沙甫洛娃谈及做戏曲装置艺术的灵感是因为希望通过文化现象了解中国艺术的神秘传统,而中国戏曲就是她感兴趣的一部分。从她选择的艺术手法来看,率先选择了场域的视觉作为基本点,可见戏曲的“门槛”对于西方人来说还是相当高,视觉符号的入门可以建立对一种艺术形式的初步了解。美国汉学家蔡九迪(Judith T. Zeitlin)在研究戏曲叙事的同时重视舞台视觉:“在中国戏曲舞台上展现假想之旅的主要方式是通过演员的身体作为媒介,通过歌舞的同时表演,巧妙地运用戏服上的水袖。”[14]228像沙甫洛娃一样,蔡九迪也强调服饰、头饰这种具有特色的演员视觉符号:“中国戏曲在视觉舞台技巧上,特别丰富地刻画了以演员身体为中心表演的鬼魂形象。这种舞台表演技巧随着时间进化而来并根据表演的语境、体裁和角色类型而变化,包括不同形式的动作、舞蹈和杂技,以及象征性的服装、头饰和装束。”[14]229

从海外艺术家、汉学家对戏曲的关注角度可以看出,他们偏向于建立戏曲的视觉符号,来解决戏曲语言符号、声音符号难以传播的问题。但戏曲毕竟是一种综合艺术,中国的戏剧美学主要依靠戏曲这种艺术形式体现,欣赏戏曲还在于舞台艺术的综合视听,尤其是梅兰芳20世纪在苏联、美国、日本等地的巡演,向世界展示了中国戏曲的形式,赢得外国观众的喜爱,将戏曲艺术推向国际舞台。在中国戏曲在外国演出场次有限的情况下,戏曲视觉符号建立可以说是一种初步或先行的意象,用视觉来引起西方人对戏曲的兴趣,从而对比西方戏剧美学进而对中国戏曲美学进行深入研究,最终的目的在于以戏曲的视觉符号带动语言符号、声音符号,让戏曲形成一种中国艺术美学的意象符号,适当解决跨文化美学中的这一问题。

(二)艺术中的审美意识形态

20世纪的跨文化艺术美学遇到的一大难题即意识形态的不同而影响艺术文化形态的传播与交流。英国学者汤普森说:“意识形态解释进入了断定与反断定、论点与反论点的领域;它不仅仅是提出具有可能性的意义,而且是对社会生活的潜在干预,那就是说,提出具有可能性的意义也许干预解释对象所要支撑的那种社会关系……提供一种批判的可能性。”[15]意识形态下产生的文艺在讨论过程当中,特别容易遇到语言上的歧义和语义上的转化,同时文艺对当下生活、审美也有着影响。在跨文化美学中,艺术中不但要显现中国传统美学,同时要显现中国当代的美学思想,这些思想需要西方充分了解中国的文艺创作背景,洞悉中国20世纪文艺的形成与发展,但意识形态偏见往往阻碍了文艺的互通,使得跨文化艺术美学的构建加大了难度。

中国20世纪的文艺受苏联影响,这种影响最重要体现之一就是对社会主义现实主义文艺指导方法的引介和运用,社会主义现实主义文艺方法来自于1932年苏联作协的决议:“我们对作家提出的基本要求是写真实,正确地反映我们的现实,它本身就是辩证的。因此,社会主义现实主义方法是苏联文学的基本方法。”(3)Гронский И. и Овчаренко А. Переписка И. Гронского и А. Овчаренко, Вопросы литературы ,1989,№.2,С.150.周扬等人把社会主义现实主义创作方法介绍到中国,并于1953年第二次文代会确定为我国文艺创作的最高准则。所以,从50年代开始,文艺作品基本遵循一定的“社会主义现实的反映”原则,将中国社会主义建设初期的人民生活状态、精神风貌表现出来,社会主义现实主义文艺要求把真实性、浪漫主义精神、批判性、展望未来都结合起来,社会主义现实主义文艺的最大特点则在于创作中的政治要求,即艺术家和作家在作品中要具有一致的思想立场和战线。中苏意识形态的统一使得艺术的跨文化更容易进行,这种影响甚至在苏联解体后依然显现出来,艺术超越了意识形态而转为了两种民族文化之间的共同记忆。比如20世纪中国观众都熟悉的电影《这里的黎明静悄悄》,2015年俄罗斯翻拍了这部电影,新版电影于2015年至2016年分别在哈萨克斯坦、乌克兰、德国、中国、法国、日本上映,苏联解体20多年后翻拍的《这里的黎明静悄悄》,很大一部分观众群体来自中国。2018年中国国家大剧院还创作了歌剧《这里的黎明静悄悄》,在俄罗斯马林斯基剧院和俄罗斯军队中央模范剧院上演。两国在相同的历史语境下,相同的审美意识形态下,一部作品可以阐释的空间性更大,也更容易让观众产生精神共鸣,跨文化传播的难度便会缩小不少。

马克思认为艺术生产与审美意识形态相关,和特殊要求与指令的生产相关,比如涉及政治任务、政治信息、政治意识的艺术生产,也可以看作是意识形态中的艺术生产。从性质上来说,意识形态中的艺术生产是政治意志的体现。西方对中国20世纪一些艺术作品的隔膜也正是因为政治意识对于艺术创作的影响,比如洪子诚指出以“样板戏”为代表的政治与艺术生产之间的尴尬:“政治权力机构与文艺生产的这种关系,在‘样板戏’时期,表现得更为直接和严密。作家、艺术家那种个性化的意义生产者的角色认定和自我想象,被破坏、击碎,文艺生产完全地纳入政治体制之中。”[16]让西方理解“样板戏”需要理解中国的历史境遇、文化背景、民族艺术传统等多种因素,审美意识形态不同让这些因素几乎难以做到艺术的跨文化。

从另一个角度看,近年的艺术作品商业化却为西方理解中国艺术美学开辟了一条道路。除了意识形态和审美意识上的艺术生产,当今社会中的艺术生产的更多地还是把艺术用于商品的制造。从经济领域来说,文化艺术产业已经是经济增长类型中的一个重要部分,尤其是艺术产业化之后,艺术品可以作为商品进行复制,本雅明早就分析了复制技术促进艺术生产的效率和频率的原则,复制便成了艺术品有效传播的前提。诸如“样板戏”一类的红色艺术作品同样借助商品功能属性进行跨文化传播,艺术的消费文化功能增强,审美意识形态在跨文化中被适当弱化。以红色芭蕾《红色娘子军》为例,2000年以后《红色娘子军》到欧洲、美洲、澳洲、亚洲等国家演出增多:2009年在法国巴黎歌剧院上演;2013年法国举行中国文化年在法国里昂舞蹈之家剧院上演;2015在美国纽约林肯中心大卫·寇克剧场上演;2015年在芬兰“赫尔辛基艺术节”上演;2017年中澳两国建交45周年,在澳大利亚维多利亚州政府、墨尔本艺术中心上演;2018年在朝鲜第31届“四月之春”国际友谊艺术节上演。其中一部分演出具备着外交功能,而另外一部分则是商业功能。《红色娘子军》创作于“政治标准第一,艺术标准第二”的时代被贴上意识形态的标签,但《红色娘子军》在海外的消费市场中并没有出现冷场的情况。很多西方观众实际报以一种探奇的态度,比如西方学者认为:“《红色娘子军》等普及艺术形式的政治宣传,以前只有像北京和上海这样的城市精英才能看到。”[17]62除了猎奇心理外,消费心理也占据很大空间,美国学者杰姆逊曾经对当今后工业社会文化转型中的意识形态变化有过一个结论:“我们现在已经没有旧式的意识形态,只有商品消费,而商品消费同时就是其自身的意识形态,现在出现的是一系列行为、实践,而不是一套信仰,也许旧式的意识形态正是信仰。”[18]杰姆逊承认后现代主义中的意识形态和文化现象都在发生转移,如果说旧的文化意识形态是纯粹的精神上的、意念上的信仰,那么今天的文化意识形态一定加入了商品消费的功能,这也是马克思主义对异化认知的一部分。《红色娘子军》既包含意识形态生产的功能,也包含着商品消费的功能。在一些国外学者看来,《红色娘子军》具有强大的消费吸引力:“中国国家芭蕾舞团在巴黎演出了这部经典芭蕾,海南剧版本的重新上演每年吸引10000名观众(有些票价高达400美金一张),‘纪念’主题公园出售纪念品,在‘红色军队根据地’风景地提供拍摄照片的机会。”[19]当然,也有西方海外学者对于舞蹈语言表达提出了自己不太乐观的观点:“舞蹈词汇是有限的,变得重复,人物性格平淡,说教性的政治信息令人乏味。”[17]64但是也有一些西方媒体和学者对《红色娘子军》给予了正面评价,法国《费加罗报》关注的是整个演出的一种精神面貌:“舞台上,这支充满生机活力、英姿飒爽的‘穿足尖鞋’的中国娘子军,脸上自始至终都流露着热情洋溢的微笑,她们淋漓尽致地展示着中国民族艺术的魅力。”[20]意大利著名历史学教授玛丽尼拉从文化内涵和价值上给予了该剧高度赞扬:“可以说《红色娘子军》已经成为了人类文化遗产的一部分。”[20]

跨文化艺术美学中的审美意识形态元素加入了消费文化的功能,使西方对1949年至改革开放前的中国艺术作品有了关注的可能性,且从艺术作品了解深入到美学思想的变迁。曼海姆曾说:“我们应当注意的是,精神那不断发生历史变化的本性,与其说是由哲学发现的,还不如说是由人们通过政治性真知灼见对这个时期的日常生活的洞察发现的。”[21]通过艺术作品,实际上能够观察到艺术作品反映的历史背景及艺术与政治之间的关系,了解到他者文化艺术中的利弊,同时折射到自我文化艺术中进行借鉴或反思。

(三)艺术中的文化习性

文化习性是人在一种社会群体中,遵循这种社会群体的规则而形成的定性文化思维和定性文化行为活动。美国学者菲利普·巴格比夏克认为文化的行为模式根本就是一种反复行为:“如果说个人品质是某个人生活中所反复发生的行为模式,文化就是那种以个集团或一个社会的不同成员中反复发生的行为模式。”[22]文化习性一方面是在群体中经历反复的文化行为模式而形成;另一方面需要经历漫长的时间而形成,所以在跨文化艺术美学当中,文化中固有的文化习性也是阻碍跨文化艺术美学融合的难点之一。因为艺术不单单是纸上的色彩、乐器中的声音、剧场里的表演,它也总是涉及一个民族的生活传统,例如衣着习惯、饮食习惯等生活方式相关的文化思维。

以近年热播的纪录片《舌尖上的中国》为例,可以分析出文化习性对通过艺术作品传播中国饮食美学过程的优势与劣势。泰戈尔曾说:“餐桌上不仅有填饱我们肚子的食物,还有美的存在。水果不仅可以充饥,而且它色香味俱全。尽管我们急切地想吃它,但它对我们来说不仅可以充饥,而且也给我们以美的享受。”(4)泰戈尔:《泰戈尔论文学》,倪培耕等译,上海:上海译文出版社,1988年,第23页。转引自徐岱:《艺术新概念》,杭州:浙江大学出版社,2006年,第12页。泰戈尔的话正是说明了我们把食物作为审美对象进行审美时,食物则像艺术品一样给予人视觉、味觉、嗅觉等的多重美学感受。《舌尖上的中国》以中国地理和美食为连接点展开,不仅展示中国人最根本的食物需求,而且也兼顾中华地理文化,同时满足人对土地和食物的双重情感。据统计,截止到2013年止,《舌尖上的中国》被译成了6种语言,销售到了海外70多个国家和地区,加上视频网站的播出范围早已超越了100个国家和地区。中国美食文化加之中华地理文化都是海外观众对中国文化的兴趣所在,尤其是《舌尖上的中国》展现的是当代中国的饮食文化,更是了解当代中国人生存状态和当代中国文化的一个主要入口。

《孟子·告子》篇中记载:“食色,性也。”《礼记·礼运》中也提到:“饮食男女,人之大欲存焉。”中国人的饮食和中国人的生存文化一直存在深切的关联,从古至今,中国人的饮食文化蕴含着丰富的智慧,尤其是折射和反映中国人的文化哲学和美学。《舌尖上的中国》的叙事恰恰就深度挖掘了中国饮食背后的文化智慧,所以它传递不仅仅是饮食的制作工艺,更是生存智慧、生产方式和文化传统。《舌尖上的中国》呈现的是当今的中国人生活状态对中华饮食文化传统的传承与创新,呈现的是当代整个中华民族社会生产方式与根植于华夏文明的饮食起源之间的古今融合,所以西方可以通过《舌尖上的中国》来探究中国的哲学之道与美学之思。

中国饮食美学包含的不仅是单纯的食物,还包含材料择取、器物制作、活动方式、礼仪文化、思想观念等。当然,饮食美学还可以从视觉、味觉、嗅觉的角度看探视食品带来的感官刺激和享受,这就是我们饮食文化中常常提到的“色、香、味”俱全。但是电视的图像传播,只能表达我们中国饮食文化中的“色”,而同样重要的“香、味”没有办法通过银幕感觉到,饮食审美行为主要是依靠味觉和嗅觉来进行,而西方观众只能靠视觉感官来代替其他两种感官,通过视觉感官来想象食物的气味和味道,必须通过感官挪移来进行审美。可以说,“作为美感论的‘味’,它已经不是味觉了,而是一种心理体验。这种体验不只是指情感、情绪,而是融感知、想象、情感、理解等多种心理功能于一体的心理活动。”[23]《舌尖上的中国》中的“味”,对中国观众而言,依靠视觉带来的心理活动而转移到味觉的心理活动上,因为中国观众可以根据视觉来唤醒自我的味觉和嗅觉经验,观众观看的前提首先是有这种品尝过镜头中菜品的经验,所以中国观众主要是以经验引起的心理活动,这是为什么在节目中看到自己的家乡菜最为兴奋,正是文化习性的经验养成的原因。杜威曾说:“一个经验具有一个整体,这个整体使它具有一个名称,那餐饭、那场暴风雨、那次友谊的破裂。这一整体的存在是由一个单一的,尽管其中各部分的变化却遍及整个经验的性质构成的。”[24]思维的经验具有审美的性质,当镜头中的饮食变成了我们的审美对象,我们就会调度起所有感官经验对审美对象进行审视,所以具有中国饮食文化经验的观众对《舌尖上的中国》的审美很大一部分是建立在感官经验和心理经验之上。

然而其他文化的观众对《舌尖上的中国》进行审美就没有那么简单,他们因缺乏对中国食物的经验,不能凭借电视中的食物经验和文化习性来进行审美。西方美学中把审美经验分为两种,一种是分离式(detached)经验,而另外一种是介入式(engaged)的经验。“分离式的经验强调审美经验源于欣赏者对审美对象的有距离的静观,介入式的经验则强调审美经验源于欣赏者积极参与到审美对象之中所获得的具体感受。”[25]朱光潜也曾经将审美者分为分享者和旁观者,他认为分享者观赏事物会有移情作用在其中,将“我”的情常常移到“物”上,审视“物”时分不清“物—我”;而旁观者进行审美,常常把“物—我”分开,物是物,我是我,没有移情作用在其中。西方人对《舌尖上的中国》审美经验大多是分离式的,因为片中的大部分饮食他们都没有品尝过,仅有少部分对中国饮食足够了解的西方观众可以运用介入式审美经验。所以西方人在艺术审美中是凭借想象,而非凭借经验,对于他们来说,靠经验来审美是难以做到的,仅能依靠想象来审美。因此,在通过文化习性构建的艺术审美中,西方人仅能通过“分离式审美”的角度进行审美,这是跨文化艺术美学中的一大难点。但我们也需要认清,西方人同样可以通过想象来对艺术中的文化习性因素进行审美,审美角度的不同可能会构建出另一种跨文化的审美方式。

三、结语

从20世纪初期到中期,蔡元培、朱光潜、宗白华等都借助西方古典美学思想来与中国古代美学思想结合,做出中西美学融合与对比的阐释,构建出中西跨文化美学的初步形态。但20世纪中期开始到21世纪,随着语言、政治、媒介等因素对具体艺术形式的介入,中西跨文化艺术美学难度更高也更复杂。通过分析当今跨文化艺术美学中语言符号、审美意识形态、文化习性三个难点,来寻找克服三种跨文化美学阻碍的可能性。首先,对语言符号在艺术形式中难以转化、难以传达深度美学思想的问题,图像转化和图像研究可以是一条路径。就最能体现中国戏剧美学的戏曲艺术而言,突破戏曲是一种视听艺术综合体的观念,在跨文化过程中先将语言符号功能弱化,通过图像符号建立文化视觉符号,再通过文化视觉符号建立一种民族艺术符号象征,从而最终进入到完整的戏曲艺术中,让西方通过戏曲了解中国艺术美学。第二,在审美意识形态成为中国当代艺术传播与交流的屏障时,灵活运用艺术作品的商品功能,适当巧妙地避免审美意识形态冲突的尴尬境遇。第三,在艺术跨文化中因文化习性陌生化而影响到审美方式,用分离式的经验审美来替代介入式的经验审美,甚至用想象来替代经验,是避免艺术作品跨文化因文化习性陌生化的方式之一。

当然,以上这三种方案也仅能在一定程度上地解决跨文化艺术美学构建中的问题,无法做到彻底地消除跨文化艺术美学构建中的障碍,如果要做到中西跨文化艺术美学的平等,更需要使西方美学家和艺术家对中国美学与艺术产生兴趣,做到自觉融合。跨文化艺术美学需要中西美学著作的互译,更需要中西当今艺术作品具象来阐释美学的思想与观念,美学理念可以通过翻译而被理解和接受,如果缺少艺术作品的体现也难以被充分地接受。实践中的艺术作品跨文化审美比理念上的美学思想互译更加复杂,所以解决艺术作品的跨文化方法是当务之急。所以需要挖掘艺术在跨文化进程中的难点,有利于进一步解决跨文化的问题,进而促使西方从美学理念与艺术实践两方面理解中华美学精神,去实现跨文化艺术美学的中西文化平等跨越。