白石洲倒计时…

王丹阳

城中村旧改众生相

传言飞了15年,白石洲旧改终于靴子落地,六月开始,那里15万深漂大军和1878户原住村民将踏上搬迁之旅,同时,各种申诉甚嚣尘上。由原住民、二房东、二手房东、租客构成的“小阶层社会”,在分崩离析之际,发出蠢蠢欲动的声响。

与夜

白石洲几乎是伏在一圈密织的商品楼里面的,像芝麻馅躺在摊薄的糯米皮里。如果不说它是城中村,它就是灰白褪色的老公寓楼,像香炉里烧剩的香柱,高低插着。

“本地人从不说街道名,但你只要说什么店,我马上替你找到。”吴耿洲说。他别着个腰包,穿一身成套的棒球衫,手上晃着一个装凉茶的矿泉水瓶。他从“主路”走,就算撇入白石洲的肠道,左手边是商品房楼盘,右手边是白石洲。

“十三年前,这些楼开盘,卖一万六,这里(白石洲)是四五千,今天它卖到11万,这里五万。”说这串数字时,他很冷静,就像周边所有楼盘价格的活的数据库。

“可惜都是小产权。”摄影师在一边,暗指右边。“没关系咯,有银行借,我就买。”他说。

这时,临街铺面里突然传出一句男声,“我借给你”,那老板的玩笑,让双方笑着擦肩。作为城中村原住民,吴属于白石洲的深漂军里极隐蔽的一群人,他在村里认识一小撮人,包括铺面里一些

谈得来的外来老板。白石洲的市景是有生物钟的,在工作日,它必然是晚7点

开始人头攒动,早一个钟头,抬头望围拢而来、犬牙交错的楼宇,每扇窗都如漆黑的瞳孔,没有一扇是苏醒的。“到了七点,那人是从正面那样过来的。”他五指并拢,杵向自己的胸口。他住在村口,没事很少进来。

在一个福建小炒夜排挡前,他指着外边冰柜里的冰鲜说,这是“白石洲的里面”他唯一吃的铺位,“干净,太重要了”;“白石洲的外面”也就是石洲中街一带,门脸是连着南山、蛇口、深圳湾那一溜“窗口”的,自然上档次,他最爱那家直接以米其林命名的“米芝莲”砂锅粥,和排队到深夜的阿水牛肉火锅。

但现在的白石洲有太多菜摊都是外地人的,找不到丰富的海鲜,就拿生蚝来说,这里的蚝都养在水里。吴耿洲瞥了一眼,这是不对的,本村人买蚝要现场开,看他抽了黑黑的腮腺,直接装袋子里。本村人互相来往,就送这样一袋袋的蚝肉,那是过去最常吃的。

白石洲是关内最大的一个城中村、它住着传说中的15万人、它的开发价值无可匹敌……

铁皮屋

底铺的灯一一打着,活鱼海鲜在腥膻的门槛里挣扎、露天的砧板车上陈列着零碎的生肉、系着殷红旋转色带的驱虫灯、一笼屉的杭州小笼包在半明半暗里反着亮蓝的光......地上的砖头不停“咕隆咕隆”,前脚从光线里拔出,后脚就撞上齐腰高的垃圾箱。没有路灯,一个破相的小铁皮屋就突兀地夹在一条不知名的陋巷里。铁瓦楞从围墙上斜欹下来,支起一个遮风挡雨的空间,日光灯照亮了小桌板前的九张脸,刘兴贵一家,确切说是4对夫妻加1个婴儿,就坐在两张上下床前吃起了饭,床是从垃圾堆里拼起来的,本来散了架。六个月前,刘兴贵跟随深南大道北面数以万计的候鸟群来到南面,就因为这次拆迁动的是位于北面的上百石、下白石、塘头、新塘四个自然村。

瞬间,南面的房价涨幅可达一倍,原本1200元的单间,目前2500元,这个小城邦里的價值规律只能以更原始的丛林法则

来理解。刘兴贵的屋子看起来像违建,实在不可增之下,在巷子里叉着,房东说这是两室一厅,开价5000元。不住也得住,这二十年来,这一家已经跟白石洲实现共生,他在各个超市收破烂卖钱,老婆在白石洲当清洁工,儿子做美团外卖员,孙子刚出生......

难得的一天,城管没有来,挂在巷子里的内衣、褂子安全了,他在门上贴着一张A4纸打印的“私人物品,请勿搬动,后果自负”,以“警告”城管。南边在进行城市综合整治,窄窄的街巷逐次破膛开肚,挖掘机把整个路面霸占,红塑料围挡和铺面间只留一人的空隙。连衣服都不能往外挂,刘兴贵忍无可忍,他的铁皮屋根本分不到阳光。

“这套工程听说上亿”,吴耿洲若有所思地说,他走过刘兴贵家,根本没有发现这突兀的建筑,他连这个姓吴的村里的宗亲都很少搭讪,更不用说闲杂的外来户。他深知白石洲的战略地位正载着自己水涨船高,他的命运连着白石洲,白石洲连着外面深南大道上的华侨城、世界之窗......

白石洲的面子和里子,就像一件卫衣光滑丝润的外面和毛躁的里面。这里的人群生态比起那杂七杂八的店,更是精细复杂。原住民、外来房东、二手房东、租客、商铺,这几种人心照不宣地构成它的身份阶层内循环,旧改的消息一落锤,众声喧哗,所有人都跳得出来表达诉求。

白石洲这个关内最大的一个城中村、它住着传说中的15万人、它的开发价值无可匹敌......

电视上的低调

吴耿洲在2011年上了《非诚勿扰》,那时他在罗湖区开着一个专营高端婚礼定制的公司,目标群是那些五星级酒店,照他说法,深圳人结婚花个一两百万不稀奇,但城中村的见识“还在那个井里”,他们是不大可能去高级定制的。

那节目真正的收益是无形的广告,一个偏踞关口上的小店就这样上了电视,他作为创始人,在宣传片里为每一对新人热泪盈眶。但他心里知道,这个节目的广告价值可值百万,在黄金档有五六分钟的专访、当晚又重播。后来他又上了《不见不散》、浙江卫视的《爱情连连看》,在节目里,他绅士、自制、带着些冷峻,有观众说“乐嘉都为他急了”。但吴耿洲知道他真正要的是什么。

当时,他没有过多介绍白石洲,更没有强调那是城中村,他知道在全国观众面前不适合带出“村”,“城里人会以为你就是农民,我们是吃西餐、住商品房的,会觉得你土,只有本地人会想,你怎么会上这种节目。”他有所保留地笑了。最终,我们坐在京基百纳商场下的肯德基里,他叫了一杯玉米汁,不停地抽烟,用粤语腔缓慢谨慎地说着久违的普通话。年近四十,单身,但显得很笃定。

实际上,他也不是本地人理解的城中村村民——坐拥大量房产,整日打麻将的包租公。“我玩的是外面的。”他说。这几个月来,全国媒体都在宣传白石洲旧改,最耸人的标题是“造就1878户亿万富翁”,但有村民反驳,“我们本来就身家上亿了”。

南边不拆,拆北面,他觉得是有原因的。南边离海更近,原来拆迁的风声比北面传得更早,而且是华润来操刀。但2017年,正式的官方信息是北面四个村纳入了旧改公示,入驻的是民营房企绿景集团(后称“绿景”),目前正在北面签约着,但让村民喋喋不休,不肯配合的因素是它的民企资质,“它不是国企啊,我们觉得它没能力”,这是北面的若干村民跟我说的。

为什么南边不拆?吴耿洲指向京基百纳边的白石路,那边紫红色的夜幕下是一片黑魆魆的红树林,再后面就是滨海大道,一直绵延过欢乐海岸、蛇口的深圳湾,这片至今未开发尽的关内前地,现在有个土名,叫“深圳湾超级全球总部”。只见一栋笔直插入夜空的孤楼正通体发亮,楼顶有一个尖尖的塔楼。

“市政府的重点区域,比前海还重要,你现在见的是恒大总部,未来旁边是万科总部、招商银行全球总部......面积1平方公里,4个地铁站,2个高铁站,我家到那边1公里。”吴耿洲漫不经心地介绍,语不惊人地带出一个个重磅消息。

“我估计已經造到第80层了。”他向恒大总部看去。那是他每晚骑车去深圳湾海边溜达时必经的红树街,海风带着红树林暗物质的芬芳拂动着车把手边的五星红旗,围挡、公告牌充满了新开的深湾一路到五路,他估摸着,就是给这个总部基地留出回转的时间。“我们这边缓一缓,为了给它转身,这么大一个项目,我们要配合一下。”

他是2010年才正式回到白石洲住的,人生前三十年在罗湖过。父亲是白石洲村民,但早年在罗湖的深圳罐头食品公司上班,熬到了技术骨干。这家国营老厂拥有跟内地一样的“企业办社会”性质,有宿舍、食堂,在1982年,引入了全中国首个百事可乐生产线,“小布什的爸爸,当时还是副总统,来厂里,我们都知道。”吴耿洲从小在深圳这个窗口中的窗口长大,在他眼里,十来公里外的白石洲都是乡下。

吴耿洲是白石洲的后代,一直在努力着超越城中村给外界的刻板印象。

收购

谁知道现在的白石洲成了全深圳最值钱的地方?在我们头上的御景东方,也就是京基百纳上的商品楼,他抬头一指,“十万”,对面的万科红树湾项目,精品loft“,前年开盘时14万,再过去深圳湾一号有几个特色户,四年前,46万,政府不敢往上报了。”他对周边房价了如指掌,他最近在倒腾的事之一就是收购白石洲的房子。

北面的向来没有南面的市价高,但现在要拆迁,仅是小产权房,价格飙到五六万。“我估计这是全中国最贵的小产权房了”,他笑笑,在这边买楼的根本不在乎产权,一般人不敢买,但只要在这里炒过旧改的房子,尝过“必赚无疑”的甜头,就知道了。前后差价必是五六倍,吴耿洲2014年底,把罗湖的商品房卖了,开始做这个。

村里人这么干的不多,毕竟一要有这个头脑,二有充分的资金。手机上会有那么几个中间人,微信上一说有房子,他就会去看。有一个从英国飞回来的老板,开着宾利过来,跟他交易。谈起二十年前在白石洲租房的艰辛,为了把老婆孩子接过来,咬着牙花了十几万从村民手里买下来一个两室一厅。当时1500元的单价,现在涨了30倍,老板开心极了,就便宜成交了。吴耿洲想,在英国做再大的生意都不会有这种利润率吧。

“至今做了多少套了?”我问。

“也不多”吴耿洲顿了顿,清晰地说了这三个字。

“一个月能挣多少?”

北面的向来没有南面的市价高,但现在要拆迁,仅是小产权房,价格飙到五六万。

“不是每个月都有交易......反正一年来,成交额一个亿。”他保守说道,巧妙地绕过具体的身家数字。这房子反正在手里捂着,适合的时候就放盘。但现在他对北面的房子谨慎了,均价已经在6.5万,就算五六年后绿景的新楼盘市价10万,也只不过一倍。他的重点还是在南面,自家的那个村,前有超级总部基地做拉力,后有旧改做推力,这房子名副其实成了谁也动不了的香饽饽,价格在5.5万。“自己明白是在等南面,当然政府不会说的”,他自信地笑了。

北面的向来没有南面的市价高,但现在要拆迁,仅是小产权房,价格飙到五六万。

这感觉就如同1994年跟着母亲在国泰君安的大户室,一个个股票地抛。作为城中村的后代,父母背景又是工人,他的确没有缺过钱。1995年,大户室爆满,交易所竟然每个大户送一台英特尔486的台式电脑,回家炒。吴耿洲大学毕业后就在香港开了个美股户头,到现在户头里就剩七八千港币了,他懒得管了。经历过金融危机,把一个美股20股压缩成一股,再退市,他就不对股票感冒了,意识到,股票这个东西,是机构玩的。“我现在对朋友说,人到四十,不管有没有钱,都应该注重养生了。”

从村口吴家的位置,笔直南望到深圳湾,这1.5公里,在上世纪90年代初都是一片海洋,白石洲是从滩涂里诞生的。当村里开始给地造楼,是没有明确建造标准的,渔村的瓦片烂泥屋被拆了,到处是自建房的芜杂气象。吴耿洲的父亲花了十几万回村里建了个四层高的独栋建筑。

“都是海”,吴耿洲只能这样形容当时那栋小楼前的风景,只是今天我们坐在霓虹铺肆、旧楼新楼交织的大陆边缘无法想象。新造的房子用来“海边度假”,吴耿洲每周末要回来,铝合金钢窗、茶色玻璃,有主人房和套房,大镂空大挑高的面海的墙上按上落地窗,非常惬意。在他的记忆里,白石洲的人没有穷过饿过,这边人下海养殖,把竹架子放在海中央,渔民开蚝后,小的就扔在上面不要了,他们这帮孩子过去捞,一下午就有几斤。回来裹上面粉做蚝仔烙,或者坐在自家的院子里烧烤。

家家户户,住不完的,就招了房客,这里从来不愁出租。2000年前后,供不应求,村里再兴一股建楼风,拆了重来,明里暗里地占地围墙,楼开始疯长,成了今天的模样。吴耿洲家的四层楼边多了一栋六层楼,如今总共一千二百平米,“是建在海堤上的。”

院子

当我们在感叹这早已渗入了城市肌理的城中村,哪里还有村的模样,吴耿洲有着更本土化,又不失精准的表达,“城市便利性,我估计全中国除了香港,就是深圳,它的高密度引起的很多配套可以随时给到你,没有多余的土地,基本每一寸土地都是用钱贴出来的。”走到村的边缘上一处冷落的院门,他答应让我们在院子里坐一下。

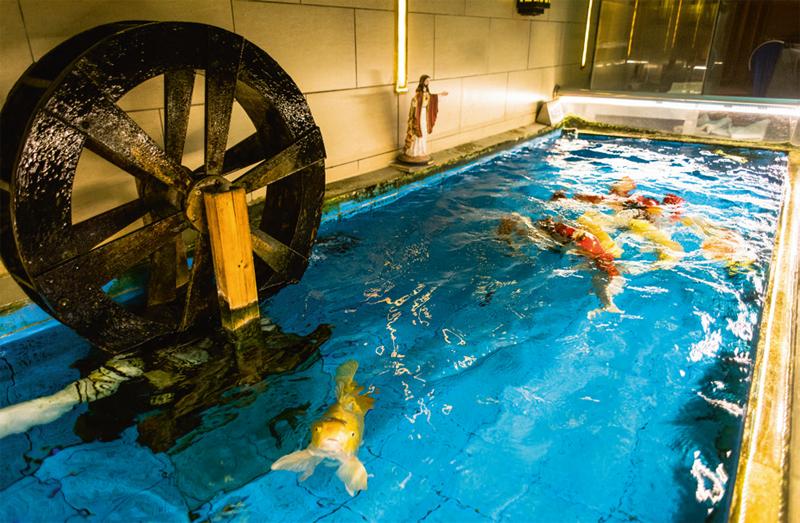

我终于看见了那栋本来造在海堤上的大楼,但现在它就在院门口,狭长的院子过道隔绝了外面鼎沸的市声。空间被两栋房子切割得回环幽致,这下沉约半米的宅基地又诉说着外界是怎样被填平的,里面有个比浴缸还大的鱼池,十几条锦鲤在里面游,池边摆放了一个基督像。

欧式简约风的壁灯营造出一个别致的光与影的小天地,小桌上放着粗陶石磨茶器、未拆的大捧白玫瑰、还有无数灭虫喷雾,在错乱中彰显着格调。角落里还有一个玻璃橱柜,放着二十多辆进口车模。

吴耿洲还在琢磨着一件事,想把院子弄得再小资一点,在楼房边嵌一层空心平板,围一个露天茶寮,像在亭台楼榭边。但他知道,要专业的建筑师出施工图,结构稳当才能做,而不能再随便找施工队,他们只会乱保证。

他家是白石洲第一个“文明出租屋”,后来白石洲很多楼都被按上了这个标志,但他家是样板房,也就是“基础条件比较好,改起来不费劲”,政府要做事,大家沟通起来一说就懂。好多村民,只要听到要出钱,都抗拒。

“政府要的很简单,无非是避免火灾、群死群伤。也就是每层楼放灭火器、所有楼道要有应急灯,每一户防盗网开个口做逃生通道......”吴耿洲觉得这一两万小钱是杜绝大患,避免承担重大责任,为什么不干?楼里没有一处亮灯,看来那15户租客还没回来,“你家

今年有没有涨租金?”我问。“合同到期才会涨。租房这块是我父亲负责,我只会给些租金方面的意见。”很难说清他除了收购房子还在做什么别的事业,“你

看,我收房子也从来不在微信上说,很多人不知道我在干什么。”他略带神秘地说,让人不敢打破其中的空间。我只知道,他还做公益,加入过一个全球性慈善组织“狮子会”,资助过一些医疗队开向广东的贫困地区,为当地的老人做白内障手术,队友还一对一地认领过孩子的学费,直至大学毕业。十年前,车队里就有人开着百万的路虎了。

现在,他的丰田进口普拉多,一辆后腰又长又霸气的越野车前杠上,挂着一个“The Wus Clan”的徽章。这是全球性的吴氏宗亲组织的标徽,在世界各地轮流聚着会,“我可以玩大的,可以玩小的。”只是,村里根本没有停车位,他的越野车和三部跑车只能躺在京基百纳下的停车场,长时间没动,他越来越爱躲在家里玩手机,节食、运动。

观望

白石洲的历史,可以追溯到新中国成立前的东江纵队抗日据点,“上白石村东西长不足300米,南北长200米,人家二十多户,全村老少不过一百人,家家户户送子参军,产生了二十多名革命战士。”新中国成立后,佛山专区农垦局在当地创办沙河农场,五个村350户1500人自带土地、农具、耕牛、果林加入农场。后来,沙河国营农场的管理权逐渐演变成今天的白石洲投资发展股份有限公司。

改革开放后划地的时候,村民都能按人头分到。2000年前后起高楼,人心也跟着膨胀,私扩了出去,以至于今天整个白石洲都充斥着“握手楼”“亲吻楼”。

“哎,都偷偷摸摸的嘛,整个垃圾堆、搞个院子、搬點石头。”60岁的郑伯倚在沙河街一个五金店的柜台上,一边嗑着瓜子,一边痴痴地笑了起来。这是正在签约中的白石洲以北的新塘村,一样的车水马龙,但多数“握手楼”上已经黑灯瞎火,清空的楼房就能贴上“楼已清空,非请勿入”的黄标。据说有的房东闪电式清租,不走的话就强行断电,搞得做餐饮的底铺无以为继,索性留货走人。“都臭了放在那里没人管,真是的。”郑伯摇摇头,对有些同村人也有看法。

他拿出三串沉甸甸的钥匙,拣了半天,才把它交给一个收旧货的搬家仔手上,让他带我开门看房。楼只四层,在周边矮得绝无仅有,搬家仔在湫隘的楼道里开门,一把钥匙塞进去,转不动,也拔不出。

“咦,难道钥匙错了吗?”郑伯嘀咕,只能问五金店要了把老虎钳,亲自上楼。他娴熟地钳上钥匙,用力一拔,就出来了。房间是个毛坯单间,唯一的装饰是黄褐色塑料地纸,被天花板上的裸灯泡塑造出唯一的暖意。一个蹲坑和一块木头灶台挨在一起,旁边的隔板上开了个洞。“你可以做飯啊,这是穿液化气管子的”,郑伯说。

这间房,郑伯认为最适合,1200块的月租,可以先签三个月。“开发商怎么可以来动我的客人?我还没有签约啦,你一个月一给都行。”他说。

“那万一你签了呢?”我说。

“不会的啦,我签了跟你有什么关系?”他不耐烦地向五金铺走去,又嗑起了瓜子。在这里,很多房东都在清租的同时招租,赚着这个旧改的“时间差”,更何况郑伯还没签约。

绿景的拆迁补偿不算复杂,实物置换按面积1:1.08,货币置换2.8万一平方米。“两万八太低啦,谁给他啊?”郑伯自嘲似的又咯咯笑了,当时在村口的城市更新办开会,他作为村民代表去了,开发商提出2.8万,说是参考了隔壁的大冲村旧改1.8万,郑伯觉得荒唐可笑,当场叫出了3.8万。在完全由市场杠杆说话的深圳旧改体制里,都是你情我愿的买卖,事实证明,没人会把房子卖给开发商,“我挂个牌就6万了,笑死我了。”

60岁,“就混到600平方”,他说,这在村里都属于少之又少的原住民。世纪之交,这里流行集资建楼,有地没钱的村民,就纳入了一些外地承包商,造好了再分,外来的业主再可能把里面的单位卖掉,导致一栋楼里十几个业主都不稀奇。郑伯拿一栋有电梯的十层楼来举例,可能本家原来只有4层,每层100平方米,包工头一来,推倒重来,盖到十层,扩出去占地200平方米,这样一来就坐拥2000平方米。一般跟包工头是三七、四六地分,包工头拿大头,村民一分钱没出,算下来还是赚的。房子大了,慢慢出租。

“就是外地房东在,更难签啦,你说一栋房子怎么拆?”

郑伯和多数没签的村民一样清楚,在政府只是推进但不参与的情况下,开发商的进度必然道阻且长,

“等到签了98%了,政府要来牵头了......都是这样谈的嘛。”他鬼黠地眯眼笑,说着很不标准的普通话。在越来越文明的拆迁下,强拆成为历史,原住民的心态就成了观望。

外来房东

如果不经提示走在沙河街,这条繁忙的小路贯通着深南大道和香山西街,有着最平凡不过的喧闹市景,很难联系到城中村。它两边生发的十来层公寓楼有的新有的旧,每扇窗都上了形制规整的防盗窗,在五颜六色的楼宇间多了一种森严的整饬感。

在这样的楼里,人群的构成、邻里的生态更像一只琐碎又均致的万花筒,三教九流会聚于此,叫人惊叹。“白石洲的邻居关系可能更是租客之间的吧”,吴耿洲说,以此表示原住民之老死不相往来。

在沙河街和新塘街的岔路口,我碰到陈桂花,她正从江南百货边那栋自己放租着的公寓回来,那楼总共7层,第一层是她的,第二到第五层是株洲来的兄弟姐妹的。“又停了我的水,多少次了!我们的租客等了我两天。”她刚刚去向租客赔礼道歉,在一楼又发现水泵总闸门被关小了,“只留一点点”,认为是开发商在搞小动作,逼她签。

她在1992年时来白石洲谋生,现在已是一个标准的外来房东,总共拥有400平方米左右房产。在她两室一厅的家里,从八楼,可以眺望路口已被夷为草地的沙河工业园,三四个足球场大小,再远处是大冲村的摩天楼,白蓬蓬的光线勾勒着天际线。而眼下的白石洲,曾经的万家灯火,已是万灯熄灭。孙子在房间里传出手游的声音,她凭借一己之力在深圳立足,把老家的孩子和姐妹都带了出来,这些都助长着她内心的底气和强悍。

就楼下这片工业园的荒地来说,“拆了三年,停工了两年”,陈桂花对拆迁和重建的漫长了然于心,绿景公司表示回迁工作要等六七年,其中包括了两年的签约等待期。“它没那个能力啊,如果当中出什么岔子,老板换了,说不建了,我们找谁去,它没有政府保证。”陈桂花已经站在白石洲的主人的视角上。

她在白石洲股份公司上班,管理岗亭收费,而绿景已入驻股份公司做项目办公室。她没签,那天又是百来个业主在公司前抗议停水,她也混在里面,经理把她揪了出来。

后来,在500人的业主群里,大家都在转发当天的协商成果,“绿景公司联合承诺不会故意停我们的水电,如果有发现,会立即报警......政府督促我们成立业主巡逻队。”意思就是让业主自己查证,但陈桂花觉得这都是空话,你在明,他在暗。

2000年前后起高楼,人心也跟着膨胀,私扩了出去,以至于今天整个白石洲都充斥着“握手楼”“亲吻楼”。

其实,真正让她不签字的另有其因。她所有的散落在三栋房子里的单位,都是集资建房。就拿现在住的这套来说,她是承包商之一。上世纪90年代,一个村里的外乡修补匠因为帮村长家做事,勤恳朴实,得到了村长的青睐,把房子交给他扩建,修补匠得到了第一桶金,成为了闻名的包工头。2002年,一个寡妇村民把自家的地交给他,造了现在陈桂花住的这栋楼。陈桂花彼时,已经从一个菜贩,变成一个承包商。

1992年,她带着50块钱从老家出来,到了深圳只剩18块,白石洲闯入她眼帘的是一大片滩涂上的瓦片屋,比老家的猪栏好不到哪儿去。但深圳毕竟是制造业和流动人口的桥头堡,她去农贸市场批发,每天挑个菜担子去厂区门口等下班的人潮经过,两年来,她多少倚赖缺斤少两的伎俩,挣了四万块。但村里的基建还在后头,有一天她遇到集资建房这个机遇。

早上建,晚上建,偷偷摸摸地建,每天早上能看到楼梯上打烂的瓷片,那是城管干的。塞一点钱,他睁只眼闭只眼,等一下又打烂一片,你再塞钱......“一下子都起来了,好像不要钱一样。”她回忆道,高峰期在1995年到千禧年这段时间,后来政府开始限高,她现在住的这幢,停工过三年,在第十层封顶。

那个前身是修补匠的包工头找到她,那时的陈桂花已是个成熟的二包,她承包了楼里的地砖和油漆,包工头抵押了两套房,而那个寡妇房东,就等着顶楼,都是她的。寡妇无子嗣,被保姆照顾了三十六年,死在了香港,现在顶楼上了锁,空关了。也有些房东不卖地,也一分钱不出,跟包工头签个长期合同,人住里面,用别的租金慢慢还。

“你是头,你搞土建,你包起来了,不出一分钱。我带多少钱做地板,他带多少钱做水电。也是麻烦,房东欠他的,他再欠我们,最后房东把房子抵给我们。”陈桂花绕着其中一层套一层的关系,又带出她在别的城中村也有集资的房子,然而她也得借贷来做......那年头大胆的民间资本就往上押。

直到现在,问题来了,绿景上门来量面积,和当初跟包工头协议上的面积差不多,但最后包工头给绿景房屋总面积,偏偏在她头上少算10来个平方米。“绿景只听大老板的,房子是他造的,叫我自己去协调。”她气得不行。这房子的后遗症是,没有产权本,只有当时一个买卖合同,上面写着85平方米,现在大老板说,这85平方米里含公摊面积,她说这就是套内面积,争个不休。“那时候,什么都凭嘴巴说。”她说。这边楼还没封顶时,南边的也在“海里造楼”,那边工头想拉她入伙,她去一看,只见一幢还在起地基,旁边造好的一幢歪斜过来,难说不碰鼻子,她不敢要。其实,在松软的土上造楼,都是连皮带筋的。

老鹰独自经受着清租带来的生意下滑,有时就研究起彩票和直播网站。

租户

陈家的防盗栅栏外一片漆黑,若努力寻找光源,可见那“牛将军美食城”还灯红酒绿着,不过那只是几簇两层高、火柴盒似的仓库房,无力地堆在一块抵御着白石洲渐散的地气。在那里有着深圳首家精酿啤酒吧Bionic,美国老板也是看中了白石洲的人气才开在这里。

在这个美食城里,许多餐馆已经歇业,Bionic开到凌晨一点。我碰到一个叫Paul的加拿大人,和一个叫Mike的英国人,两人坐在露天座上分享着一个披萨。“Baishizhou is dying,”Paul激动地跟我说,又加上,“beforeitistruely living.”他说他爱这里,就像爱北京的王府井,即使他们的老外身份不得在这里租房。

腼腆的服务生Richards在柜台里抽着电子烟,他扎着辫子,声线细弱,白雾尖尖地从烟管里喷出,遒劲地在空气中形成锥状。那黑色糙皮塑料,眼药水大小的烟器是Paul送的,他是电子烟设计师。

Paul说,白石洲太有中国味了,他描述起这里的房东,蹙起眉头,“have so much money,drink tea,play chess.”Rechards在9月刚被清租,房东在返押金时多扣了一个月水电,他没有争辩,都是微信里来来去去的。

房东在租客的眼里都是高在云端的,虽然租客也不都是底层打工者,甚至还有些江湖高人。就从Boinic过了江南百货,有条隐蔽的小弄,危棚简屋下有个文身店,墙上挂一摞旧照片,照片里是上世纪80年代的大尺幅风景工笔画,那西湖和瀑布,宛如真境。民间画家老鹰把自己的早年作品翻拍下来,现在他60岁了,在白石洲做了十二年文身。

他曾经的单间就在巷子里,9月份清租,现在整个巷子被围挡拦腰截了,老鹰的文身店被赶到了围挡外,有时候他朝里面觑一眼,“死楼、黑楼、鬼楼啦”。他对巷子口做手机贴膜的老板说,“跟你打个赌,这围挡在这儿有个毛病,以后肯定有人进来拉屎拉尿。”人家说他多心了,但真料中了,老鹰店门口的窨井盖上,真多了尿骚味。他只能自己每天拿扫帚沾水扫。

他店面所在的那栋楼是个潮汕的二房东,整个被租下了,至今还没有清租的消息,但这都是心照不宣,早晚的事。要说对白石洲没感情是不可能的,很多外媒来采访过他,也有深圳的建筑设计师、摄影师、艺术家都来找他挖素材,老鹰说过一句话,“我们爱白石洲,但白石洲不一定爱我们。”就拿他租的单间来说,从900块到2300块。早年没微信时房东上门收租,老鹰还“靓妹、靓妹”地叫唤她,后来转到微信上,房东再也不出现了,房租每年涨个两三次。去年,房东涨了一

次,是写在收据上,比如,“下个月涨租300块”,拍下来发微信。老鹰回一句,“哎呀,太心狠手辣啊,我这生意难做啊,受不了啦。”人家一句话也没回,老鹰还是得照付。

生意是越来越难做,特别是白石洲空了后,流水下滑了一半。老鹰在今年夏天時,还出过很多风头。7月中旬,跟着许多店主去市政府上访,以前这些店主都三三两两地去,反映些孩子上学的问题,这次老鹰表示一定要集中反映商铺的赔偿问题。很多市口好的店面是交过“喝茶费”的,也就是跟房东私相授受的“进场费”,高则几十万,这些钱按租赁合同是不赔的。

“他的意思就是说这个事政府不参与,还是走法律途径。我后来点了他的穴,我说,既然这么说,大家也有个心愿,那就是越级上访。”老鹰回味着那天的勇敢,处长马上拿起扩音喇叭,对着群众说不支持。

很多外媒来采访过他,也有深圳的建筑设计师、摄影师、艺术家都来找他挖素材,老鹰说过一句话,“我们爱白石洲,但白石洲不一定爱我们。”

当天下午,绿景公司就召集商铺代表开了座谈会,老鹰往江南百货那儿走去,已是乌泱泱一片人,见了他立即让开道,喊着,“老鹰来了,这才是我们真正的代表”,硬是要开发商撤一个人下来。老鹰不好意思地坐了进去,他知道再怎么说,开发商都是一个理,租客和房东签的协议,“喝茶费”也是一个愿打一个愿挨,开发商有什么理由赔?

但他的意思是,起码要延缓清租期,很多人在此住了二十年了,早把白石洲当家。“深圳是特区,因为我们的贡献才有今天,不能按我们老家的规矩办,要特殊情况特殊处理。”他在江南百货门口发表了一通演说,乡亲们都说他像领导。

所有热闹都有曲终人散的时候,7月的维权,几个500人的微信大群,现在都已经一一解散,群情激愤的人们到今天只能认清现实,自谋后路。老鹰从来没交过“喝茶费”“进场费”,也不面临被清租,当时只是觉得要帮他们拎一拎重点。在深圳拿了二十年暂住证,他早觉得自己是深圳人,只是先来后到的关系。吊在门口的那一摞照片墙,那逼真的画作就如同上世纪80年代泛黄的明信片,他画过老家电视台的台标、嘉鱼酒厂的金标酒广告,年轻时的荣耀都在推土机扬起的尘土里化作远年的回音。