北朝粟特人墓葬与中原墓葬对比研究

孙晨

近些年来,尤其是本世纪之初发现了几座重要的北朝粟特人墓葬,掀起了一股讨论粟特人的热潮。其中天水石马坪石棺床墓虞弘墓、安伽墓、史君墓、康业墓和史射勿墓是研究的主要材料。在华粟特人因为久居汉地,中原王朝的文化耳濡目染,自身也摆脱不了其文化的影响,因而其墓葬中有众多的中原文化因素,如长斜坡的墓道、墓室和墓内装饰的方法皆为出自中原,通过在华粟特人墓葬与北朝汉墓的对比,我们能够看出其中的中原因素和其独特性并从中寻找出其原因。

一、墓葬形制

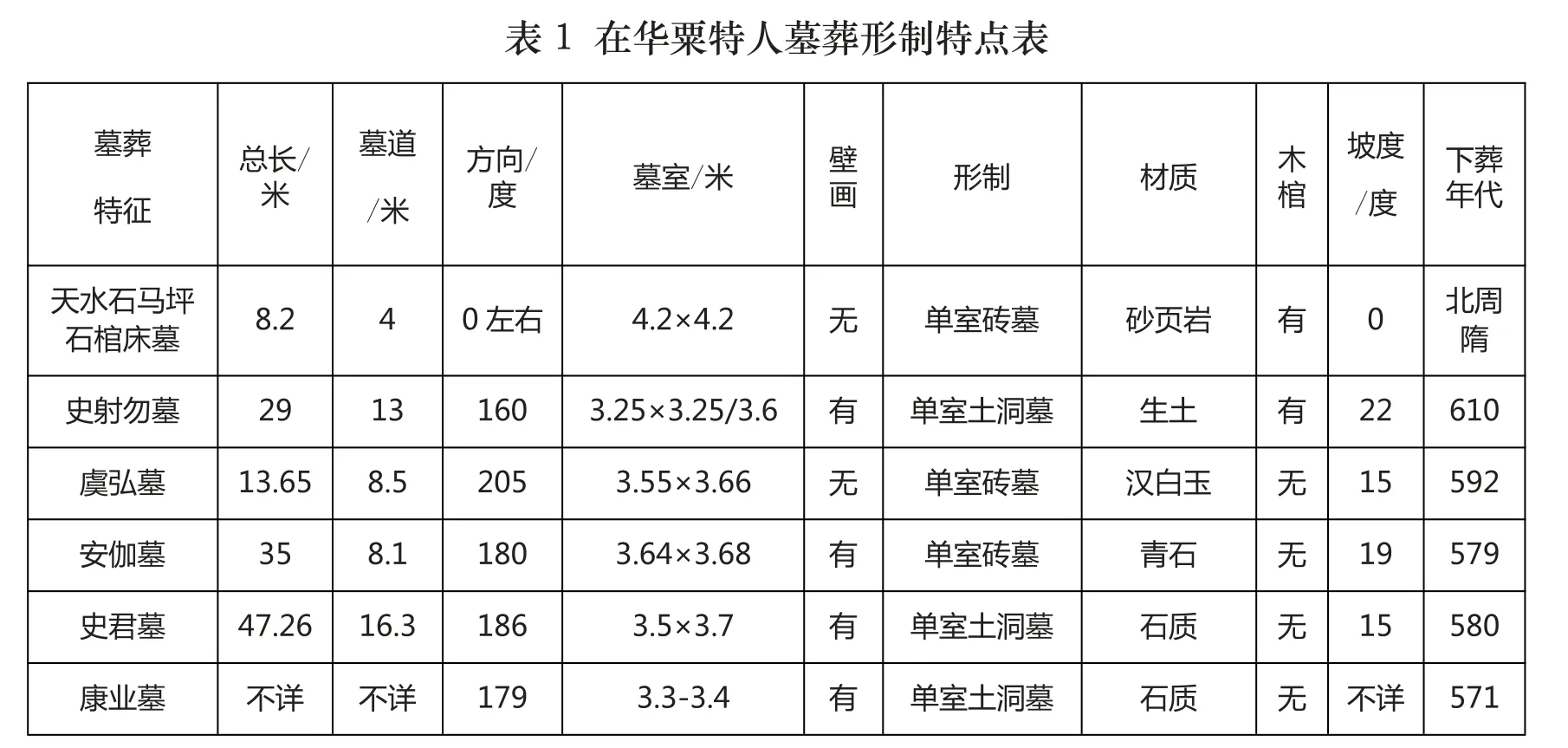

根据已经发现的北朝粟特人墓葬,可将其特征归纳如表1。

从表可以这些粟特人墓葬分为两种类型,A型为长斜坡墓道墓,包括史射勿墓、虞弘墓、安伽墓、史君墓和虞弘墓等五座墓葬,B型为竖井墓,只有天水石马坪石棺床墓一座。A型墓葬按照葬具的不同又可以分为三式,Ⅰ式为石榻葬具,包括安伽墓和康业墓两座;Ⅱ式为石椁墓,包括虞弘墓和史君墓两座;Ⅲ式为土质棺床,仅有史射勿墓一座;B型仅发现一座而且其确切年代不详,故在此不做讨论,只有A型的五座墓葬进行讨论。

从形制上来看,这几座墓葬都具有相同的形制,为长斜坡墓道墓,拥有墓道、甬道、墓室等,有的有天井过洞,方向上基本一致,坐北朝南,与同时期的北朝贵族墓葬形制相似。下面试将史射勿墓、安伽墓、史君墓具有代表性的粟特人墓葬与北周武帝孝陵、宇文俭墓作以对比,如表2:

从表中可以看出,史射勿墓、安伽墓、史君墓、周武帝孝陵和宇文俭[1]和 莫仁相、[2]李贤[3]墓葬的形制大致相同,都为有长斜坡、多天井、多过洞的穹窿顶单室墓,除了安伽墓外皆是土洞墓。从下葬时间看,皆为北周末期和隋代,墓葬长度不同但形制相同,方向大致相同,皆为坐北朝南,左右略有倾斜,封土、壁画、壁龛或有或无。总体上来看,小处略有差异但形制基本相同。

二、墓内装饰

在华粟特人墓葬在墓葬形制上与北朝贵族墓葬相同,墓内装饰的方式也采用了汉式墓葬的方法,尤其是壁画传承了本地的墓葬装饰技巧并化为己用,将自己独特的人物形象置于其中,同时又有自己的特殊之处,运用线刻、浮雕、绘画等艺术形式在围屏石榻、石椁、石门上创造自己的特色图案,将本土的粟特文化体现在墓室里。

由表3可以看出北朝粟特人墓葬与当时普遍存在的壁画墓一样拥有壁画,不同在于其拥有石雕、线刻和铺地砖是北周墓葬所少见的。在封门材料上种类较多,砖、石、木、土坯等形式多样,周武帝提倡薄葬而以土坯封门,北周粟特人墓葬多以转石封门,这在其他北周贵族墓葬如宇文通墓、乌六浑氏墓、权氏墓、张德衡墓等均有发现石封门,这与东汉的画像石墓石门结构相同,都由门楣、左右门框、门扉和门限,不见门额、门砧是,但这些北周墓葬石门皆为素面,而史君墓。康业墓所发现的石门皆有粟特文化相关的线刻。

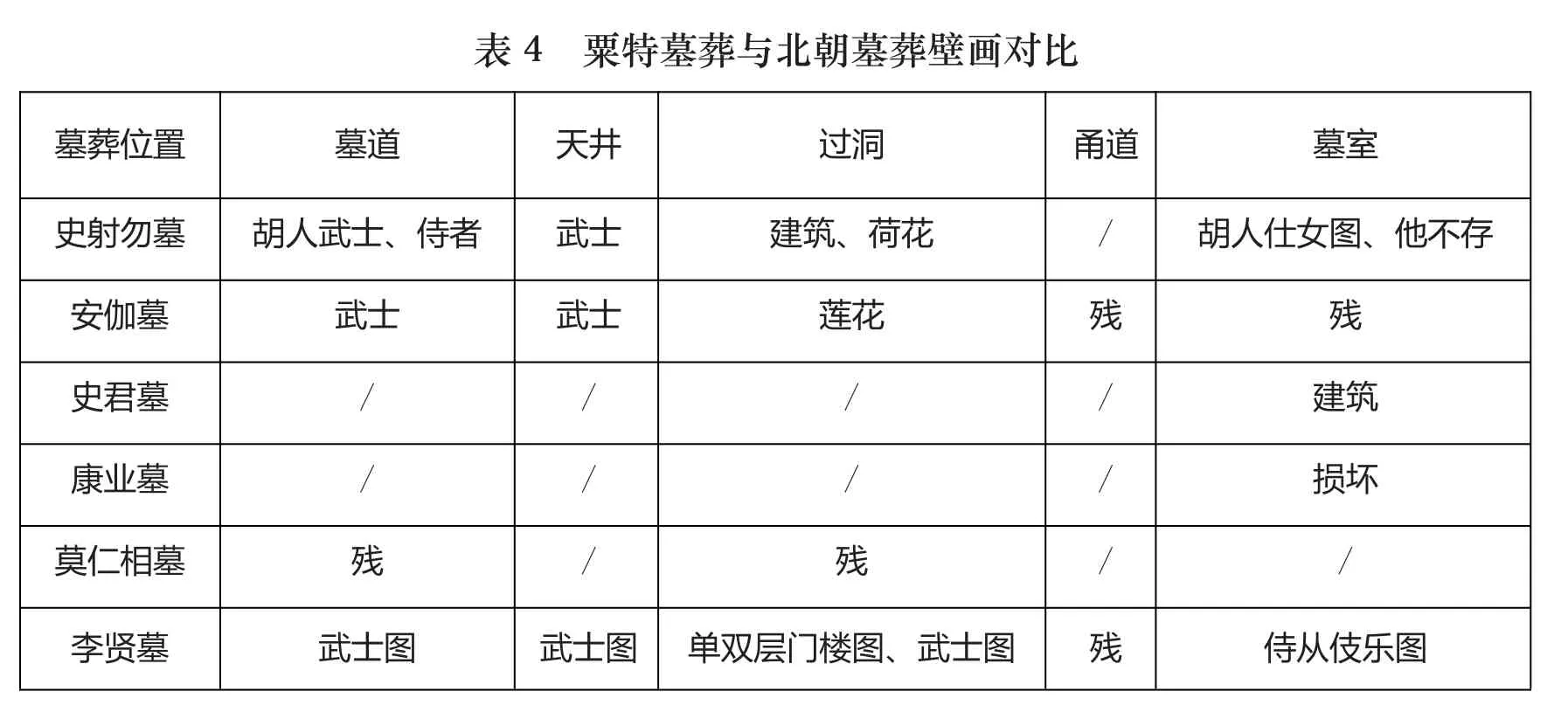

上述多为北周墓葬,北周墓葬与东魏北齐相比墓内装饰要简单得多,壁画也较少。且在周武帝后期曾经严格实行“不封不树”的薄葬命令,故其墓中未发现壁画,其他墓葬的壁画也相对较少,下面表中对其墓葬内的壁画做以对比。

北周发现的墓葬数量较少,壁画墓数量更少,保存状况也多不乐观,其中以李贤墓最为有名,其人物形象多武士,为头带小冠身穿明光甲或宽袖风衣,足穿麻鞋,拄举仪刀的武士,其身高近于真人,神情威武。据楚启恩先生《中国壁画史》记载,在20世纪50年代初咸阳底张湾曾发现北周建德元年(572)杜欢壁画墓,残存的男女侍从形象与李贤墓壁画风格相似。[4]与之相比,史射勿墓和安伽墓亦存在武士图、建筑图和侍女图,但是其风格有所差异,李贤墓人物方正,胡须较少,人物形象更类似于蒙古人总,与当时的汉人和鲜卑人相似,从史射勿墓仅存的武士形象来看,其高鼻深目多髯,具有欧罗巴人种的特征,其特征更像是粟特人形象。在北朝墓葬中,漆棺和壁画上往往还会有伏羲女娲、青龙白虎和星辰天象等图案,但在粟特人墓葬中国均未发现。

由此我们可以得出,粟特人在进入中原之后其生活习性逐渐被同化,墓葬形制也模仿当地的形制营建,也运用石门、壁画的形式来装饰自己的墓葬,但是其未完全改变原来的生活习惯、民族习俗和宗教信仰,故在墓葬中借石门、壁画等形式将其展现出来,其中既有北朝墓葬的成分,而更多的是其本土文化的保留。

三、陪葬品

由于北周崇尚薄葬和粟特人的简葬习俗,所见在华粟特人墓葬陪葬品数量不多,加之受到盗扰和其他破坏,墓葬的陪葬品数量更少,但从陪葬品的质地、样式、纹样也能窥得其与中原墓葬的不同。根据上文可整理出这些墓葬的陪葬品,对比如表5:

由表可以看出,北周崇尚薄葬,加之多遭到盗掘破坏,因而在高级贵族墓葬中随葬品较少,但仍然具有金、银、铜、玉、石、陶等种类,与之相比,粟特人墓葬的随葬品中金银器种类较少,带銙,金戒指、铜镜等器物和中原无甚差别,中原贵族常常随葬的生活器物在粟特人墓葬中没有出现;最具有特色的为陶器,中原北周贵族模型明器丰富,主要有武士俑、骑马俑、伎乐俑、骆驼、马、家畜、仓灶井、生活用陶等陶器,在粟特人墓葬中同样拥有一般的生活用具,但是没有发现其他的各类人物表现生活的人物牲畜陶俑形象;在玉石器上也数量较少。

由此可以看出,北朝粟特人墓葬中陪葬品多为简单地生活用具,而具有中原特色的各种陶俑并未发现,这些陶俑样式为东汉以来不断发展的组合演变而成,是中原汉地的特色,这些粟特人显然尚未完全汉化,对于这些流行几百年的墓葬陪葬品并未采纳,而是简单地采用一些生活用具,同时人物俑的形象和服饰也多为胡人形象,可见其并不重视在这方面的文化认同,而是在受到中原影响的同时保持着自己的特殊取向。

表5 粟特人墓葬与北朝墓葬陪葬品对比

四、葬具

在此之前,中原王朝的葬具多有木制或石质棺椁,而粟特人的围屏石榻和石堂式的石椁为其特色,围屏石榻及石椁上的图案更成为其特殊身份的标志。

魏晋之前人们习惯上席地而坐,但在汉代以前已经出现了作为坐具的榻,到了东汉之后时期出现了坐在榻上的场景,但并不多见,成为葬具却极为少见。1957年西安郭家滩隋姬墓出土一具石榻,[5]但无屏风,故最早出土的围屏石榻为天水石马坪石棺床墓,其后出土有安伽墓、康业墓围屏石榻.除此之外,还有现藏巴黎吉美亚洲艺术博物馆及美国波斯顿美术馆据说是1922年出土自安阳的3块刻石,与之同时出土的尚有一座带有图案的石棺床;现藏日本与安伽墓图案十分相似的一批刻石亦很可能为围屏石榻;[6]根据日本山本忠尚的研究,搜集到了30余例北朝围屏石榻,其中大部分不知其墓主人身份,三十余例围屏石榻中有的没有围屏,有的为木围屏,有的带有石质围屏。[7]对于其功能尚有不同的见解,但多数学者认为其为葬具,根据其报告可知所发现的围屏石榻中有的带有木棺痕迹,但更多的没有。

另一件粟特人墓葬的葬具为石椁,虽然石椁墓在汉代已经出现,但是像史虞弘墓和君墓这样的石堂在以前却很少发现,在此之前有大同北魏宋绍祖墓发现单檐歇山顶仿木结构石椁、[8]大同南郊智家堡出土单檐悬山顶仿木结构石椁、[9]北 魏孝昌三年宁懋石室、[10]东魏北齐安阳固岸墓地发现一具石椁、[11]山东益都傅家发现石椁极可能为石椁的石块、[12]以及隋代的李静训墓石椁。[13]这些石椁中大部分不存在木椁。

与此同时北朝墓葬,多为木棺葬,少量无棺葬,无棺葬分为没有葬具和只有尸床而没有棺木直接将尸体放置在尸床上两种情况,尸床分为石、木、砖三种。其中发现有围屏木榻、石床、围屏石床;除此之外还出现了更为复杂的方形木椁和石椁。北京大学的韦正先生通过对当今发现的围屏床榻的分析、梳理,认为从5世纪中期开始,鲜卑墓葬中开始模仿北方高寒地区的火炕砌出高台——棺床,北魏文化异彩纷呈,华夏本土的矮足床经过西方的影响变为高足床,随之也作为垫棺之具进入了墓葬。[14]无棺葬(没有木棺)的方式并非来自于中原传统,而应当是来自于中亚的粟特人,粟特人传统即为无棺葬、天葬等而中国传统无此葬法,这一时期大量中亚粟特人随着商贸、文化交流的队伍进入中原,北魏时期祆教影响巨大,这在北魏的造像和墓志中都有明显的体现,其文化中的不使用木棺葬的方式也进入了中原人的墓葬,围屏石榻正是榻和屏风的结合,[15]这一现象在北魏的司马金龙墓中已经出现,这一文化也影响了墓葬葬具的形式,并在本来的基础之上不断发展。

五、总结

这些在华粟特人生活上有了一定的汉化,在去世之后墓葬也仿照当时的墓葬形制建造,这些在北朝任职的官员由于生活在体制内而不得不依照当时的体制进行埋葬,在墓葬形制、装饰形式等方面以中原的传统方式营造,但仍然保存着自己的文化特色,我们从壁画、石刻上能看到反映具有本民族特色生活、宗教习惯的现象,以区别于其他的中原贵族墓葬。粟特本土墓葬形制简单,受到祆教的影响而实行天葬,将死者的骨殖至于纳骨器中埋葬,而进入中原之后效仿当时的丧葬习惯,营建了长斜坡带天井、过洞的单室墓葬,墓内装饰有壁画,并使用墓志,有少量的陪葬品,其内容形式与北朝类似。然而也拥有自己的特色,其壁画形象多为粟特人形象,多重封门在中原少见,而其特殊的石门和葬具更富有特色的历史和艺术价值。其葬具多为围屏石榻与石椁,其形式在以前的中原亦有发现,但数量很少,这一形式也当是受到粟特文化的影响而产生的,其石门和石榻石椁上的图案丰富,包括狩猎、宴饮、出行、会见、说法、众神等场面和具有祆教特色的神祇、仪式、人物等形象,为我们全满展现了其文化的独特性,通过这些使我们了解了其特殊的文化及其与中原文化的区别。

通过这些图案与粟特本土葬具的对比,我们可以一窥当时粟特人的葬俗和死亡观,这些葬俗有的与华夏文明相符合而继续保存,而有的因为与当时的主流思想不符而逐渐减少甚至消亡。透过这些表面的绘画雕刻艺术我们可以看到粟特人的死亡观的变化,由认为尸体不洁净到逐渐接受视死如视生的观念,并继续保持着崇拜火和神祇、灵魂不灭的理念。这些特色的葬具以及他们反映的死亡观念和丧葬习俗展现了粟特文化的特殊性,通过与本土粟特墓葬的对比我们能够看到他们在进入北朝之后的变化过程,这一过程实际上是两种文化在互相磨合和交流碰撞的过程,也是两种文明能够共生于一个墓葬中的反应,是文明交往和交流互鉴的见证。