生物硅组成及对硅循环影响的研究进展

臧家业王 昊刘 军于志刚吴 念冉祥滨

(1.自然资源部 第一海洋研究所海洋生态研究中心,山东 青岛266061;2.青岛海洋科学与技术试点国家实验室 海洋地质过程与环境功能实验室,山东 青岛266237;3.中国海洋大学,山东 青岛266100;4.海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,山东 青岛266100)

人类活动影响下的碳循环是全球气候变化和环境演变研究领域的热点问题。在研究表生物质循环和气候变化中,人们对碳的研究“情有独钟”,却忽视了“生物泵”的重要“引擎”之一的“硅泵”[1],对硅循环的研究和认识明显不足。而事实上,硅与碳循环在元素地球化学循环和气候变化中具有紧密的联系,都是全球环境问题研究不可或缺的角色,在生态环境中的地位和作用不容低估。硅,作为地壳中第二大组成元素[2],是维持近海浮游植物的群落结构[3]及生态系统的稳定方面的重要因素。因此,硅循环正逐渐成为全球变化研究中的新领域。特别是当前人类活动影响日益增强,这加剧了水体营养盐比值(氮∶磷∶硅)偏离浮游植物正常摄取所需比值的趋势,其中新的科学问题与认知已成为区域乃至全球环境变化分析与对策研究的基础性研究范畴。

环境中的硅是由溶解硅和颗粒硅组成,颗粒硅又由生物硅和成岩硅以及一些弱晶格结构的自生硅酸盐矿物所构成[4-5]。溶解硅是水生态系统中重要的营养物质[3,6-9],并在气候变化[7,10-12]和物质循环过程[3,6-9]中发挥着关键的作用。颗粒硅中生物硅(BSi)则是由生物生理活动产生的无定型硅,并在生物有机体分解后保留下来的具有一定形状或结构的硅质颗粒[13-14]。近20 a来,人们针对硅循环的研究逐渐增多[15-17],其中活性硅(溶解硅与颗粒硅中的生物硅)现存量的研究是相关工作中最为基础和关键的一环。在陆地上,植物每年固定的硅达(60~200)×1012mol(以Si计)[18],陆地植物成因的硅库与海洋中生物硅(240×1012mol)的年生产量处于同一量级[12],二者构成地表系统中生物硅库总量的绝大部分。随着对硅循环研究的深入,近年来生物硅的组成与来源[6,19]及不同来源的生物硅在区域硅循环中的作用[20]逐渐成为硅循环研究的热点。这些新的研究成果加深了人们对人类活动影响下硅循环过程与机理的认识,但人们对生物硅组成的差异及其化学行为和分析测定的影响等方面的认识略显不足。为了准确评估硅循环在生态系统和全球环境变化中的地位,我们对生物硅性质、组成与来源及其对测定的影响等研究结果进行系统地分析和总结,为今后深入开展多学科交叉的硅循环研究提供重要的参考。

1 生物硅的组成以及在硅循环中的作用

1.1 生物硅的组成

硅元素在高等植物的生长中极为重要,但由于环境中存在大量易获取的溶解硅,所以不被认为是必需的营养元素[21-22]。如,高等植物各组织中一般含有6%~19%(质量分数)的硅[22],这是植硅体形成的基础。对于硅藻等浮游植物,硅是其必需的营养元素,构成了浮游植物的骨骼或框架结构[23-25],即硅藻类生物硅。

生物硅(SiO2·nH2O)作为环境中广泛存在的一类无定型硅,其组成或来源非常的复杂(图1)。在海洋中生物硅一般被认为是由硅藻(硅藻门)、硅鞭毛藻(金藻门)、放射虫和海绵骨针等硅质颗粒所构成[23],并以硅藻为主(约90%)[25];在陆地土壤中,生物硅主要是由高等植物所产生的无定型硅所构成[21,26-27],并有少量的含硅细菌与真菌等(浮游藻类仅可能出现在稻田等特定的区域),而在河流与湖泊中还会有一定量的淡水硅藻[14,17,19]。在近岸,特别是河口系统,生物硅是由陆源生物硅和海源生物硅共同组成[28-29]。可见,不同环境系统中生物硅组成的差异(如水-陆和陆-海之间差异)主要是由所属生态系统的初级生产和外源输入所决定。水环境中生物硅除来源不同导致的组成差异外,还可能因反风化作用形成自生的硅酸盐矿物[5,28]。此外,因累积作用和环境条件不同造成的化学活性差异,环境中的生物硅按年龄可分为“新硅”(即形成时间相对当前较近)”与“老硅”(即形成时间相对当前较早)[27]。

图1 生物硅的来源和基本组成[14,19,28]Fig.1 Composition and origin of biogenic silica[14,19,28]

1.2 生物硅在硅循环中的作用

1.2.1 生物硅参与陆地生态系统硅循环的过程

在陆地生态系统中生物硅的含量较高,在土壤表土层中生物硅有一部分稳定性较低,在进入土壤后被快速溶解并再次参与硅的生物地球化学循环;另一部分生物硅则相对稳定,可较长时间保存于土壤中,这部分慢慢变“老”的生物硅逐渐成为土壤中永久埋藏的一部分[6-7,26,30],即硅生物地球化学循环的输出部分。

尽管存在部分“钝化”的情况,环境中广泛存在的生物硅依然比大多数硅酸盐矿物更易溶解[14,23,31-37]。生物硅在土壤中的溶解提高了土壤孔隙水中溶解硅的浓度[38-39],直接或间接地补充河流水体中的溶解硅。陆地生态系统中溶解硅的跨区域输送受到相应系统中硅周转速率的影响;在硅周转速率高的地方,陆地生态系统对河流溶解硅的贡献较高,如夏威夷热带雨林,这种贡献为60%~90%[9],而在温带的一些区域,这种贡献仅为12%[40]。陆地生态系统中的生物硅也会通过地表径流与地下水进入河流系统[9,26,40];在河流输送的生物硅中,植硅体通常是生物硅中重要的组成部分[6,19-20]。在输送通量上,高泥沙含量的河流中生物硅的单位面积所贡献的输送量也较大[19],表明河流生物硅的来源与输送通量和流域植被与地表土壤的侵蚀等密切相关;与河流自生的生物硅相比,流域土壤中的生物硅是河流活性硅负荷的有效补充,并在陆源活性硅向海洋的输送中扮演着关键的角色[12,18,37],特别是一些含沙量较高的高浑浊河流。

生物硅稳定性的差异在一定程度上是由其所处的环境、形成年代以及来源差异等造成的。通常,生物硅在土壤环境中会与其它类型的硅质矿物、黏土等混合在一起,并与水环境中的铝、钾和铁等阳离子及黏土反应形成具有弱晶格结构的自生硅酸盐矿物,即反风化过程对活性硅的转化作用。此外,生物硅还会与铝等阳离子发生反应,并在其表面形成稳定的“涂层”,这有利于生物硅的长期保存和碳的封存。目前,关于土壤中生物硅反风化研究还不多见,但土壤孔隙水中阳离子含量、黏土矿物等都满足溶解硅和生物硅参与反风化反应的条件[5,31-32]。因此,除溶解过程外,生物硅参与反风化反应可能是影响其在土壤环境中溶解与保存及其相关地球化学过程的另一关键过程。

1.2.2 不同来源的生物硅及其溶解过程对河口生态系统硅循环的影响

据统计,全球河流每年输送15×109t的泥沙到河口[41],这些传输到河口的泥沙中包含有一定量的生物硅,其总量为31×106t[4]。这些输入到河口的生物硅在微生物、p H和盐度的作用下被快速地溶解[33,43-44]。因此,河流输入到河口的生物硅在河口过程中多呈现为被移出的特征[28],如德国的易北河(Elbe)河口生物硅的移出量约为88%[45]。这些生物硅连同海洋自生的硅藻仅有一小部分(3%)被长期保存下来[18,25,46-47],以Conley的研究结果[4]计算,河流中生物硅占活性硅(生物硅与溶解硅之和)的16%,其溶解过程是河口硅收支的重要组成部分[12,33,47-49]。又如De Master等研究[33]表明,亚马逊河口生物硅的埋藏速率为3×1010mol/a,尽管这是河口硅循环的重要过程之一,但这个埋藏速率却比该河口生物硅的总量小很多,这意味着大部分生物硅被溶解了。在芬兰万塔河(Vantaa River)河口陆源硅主导着河口硅循环(该区域的生物硅主要是陆地来源的植硅体),且在河口中有97%的生物硅被溶解,成为溶解硅的重要来源(约占输入到河口溶解硅总量的38%)[47]。同样,在比利时/荷兰的斯海尔德河口(Scheldt Estuary)的情况也是如此[44],但与其它河口显著不同的是,在斯海尔德河口植硅体对生物硅的贡献并不大[4]。

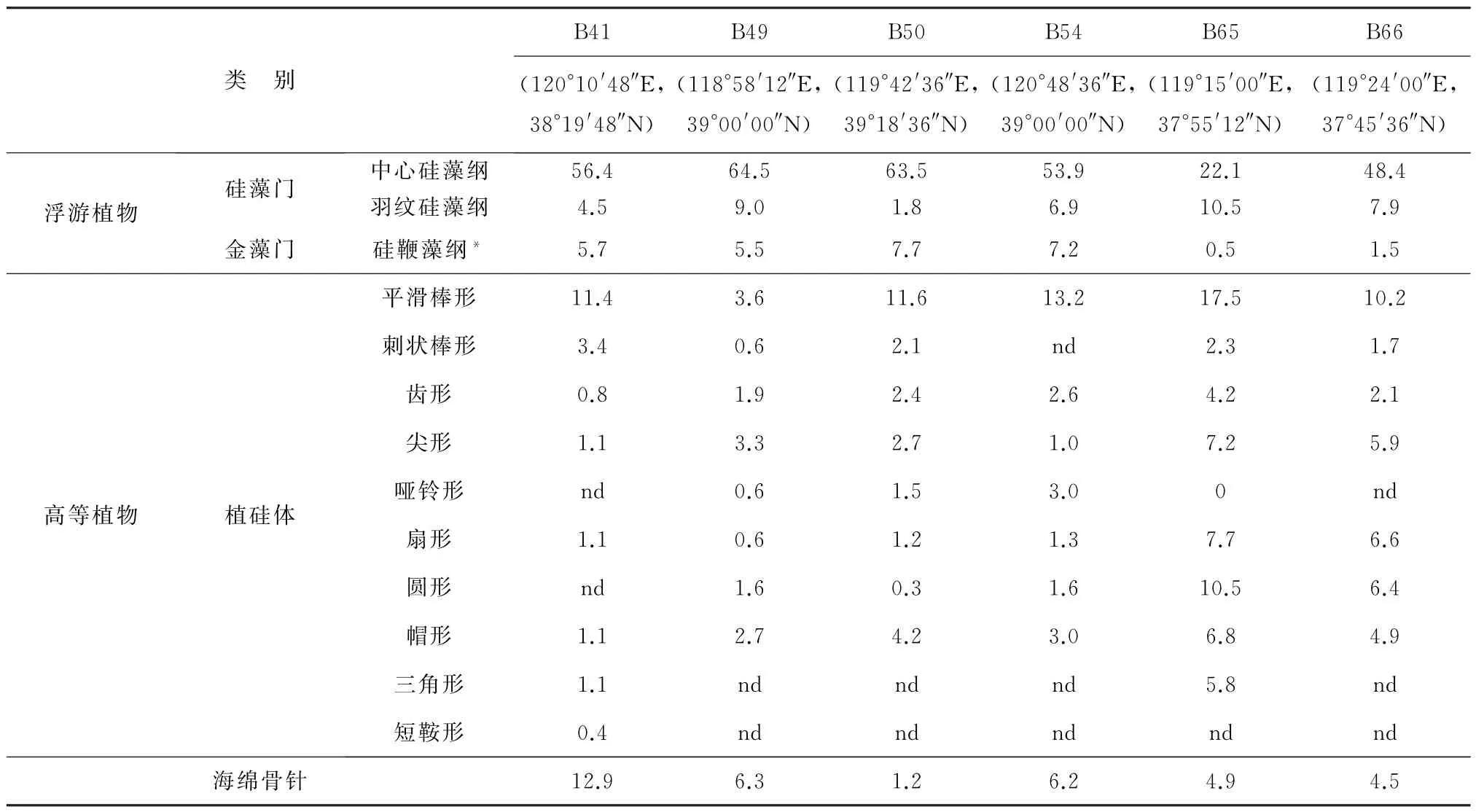

陆源生物硅在河口硅循环中与收支起着重要的作用[28]。由于生物硅的溶解作用,部分河口中表现出溶解硅“源”的特征;如在欧洲的奥得河(Oder)河口溶解硅在盐度梯度变化的海域呈现被添加的特征[50]。在黄河口的初步研究显示(表1),植硅体在近河口端占生物硅的比例为62%(B65站),表明陆源生物硅是河口生物硅的重要来源[29]。也有研究表明生物硅在河口硅循环中的作用可能是被高估。如Arndt和Regnier模拟结果[51]显示,在斯海尔德河河口仅有不到1%的硅藻初级生产所需的溶解硅是由再循环产生的;同样在长江口,陆源生物硅的埋藏效率显著高于近岸其他海域[28],也普遍高于大洋[12,28]。

表1 黄河口生物硅的组成(%)[29]Table 1 Composition of biogenic silica in the Huanghe River Estuary(%)[29]

1.2.3 大洋硅循环及硅藻在生态系统中的作用

与近岸水体比较,大洋水体中生物硅的组成较为简单,主要由硅藻构成。硅藻在大洋硅循环中的作用极为重要[8,12],有“硅泵”[1]之称(即硅藻通过光合作用固碳将CO2转化为颗粒有机碳并通过沉降转移到海底长期保存)。与河口与近岸海域不同,大洋“硅泵”的效率相对较低,大部分生物硅在真光层便被溶解,最终只有真光层生成总量的3%可保存在沉积物中[12]。生物硅在水体相对较高的再生率[12]表明维持大洋硅循环的机制是硅藻对溶解硅的吸收转化与生物硅的再生作用,这也是海洋硅循环系统中最活跃的部分。

目前,大洋硅循环的研究主要集中在南大洋[53-55]、两极地区[56-58]和赤道地区[59-61],这些都是全球气候研究的热点区域。控制大洋生物硅含量的主要因素,除了纬度造成的温度差异外,更大程度上受硅浓度限制与低的初级生产所制约[8]。大洋硅循环研究多围绕硅藻沉积导致的碳、硅循环效应展开,探讨硅藻参与的营养盐循环过程[62]。反演硅藻沉积时的生产力状况以及评估硅藻在平衡大气CO2分压和气候演变中的控制机制[63]是当前研究的热点;这些研究均表明大洋在全球碳循环中具有举足轻重的地位,在其中硅藻作为最主要的生物硅生产者[12,25]直接或者间接参与了硅与碳循环的主要过程。再者,大洋表层水体中溶解硅较低,探索硅的来源及利用状况也是当前研究的主要科学问题,其中风尘作为稳定的外源输入在促进大洋硅藻初级生产力在短期内的提高发挥了作用[8]。另外,在寡营养盐海区,由海洋动力过程所驱动的跨等密度面营养盐输入也是维持上层海洋硅藻新生产力的重要基础[12],是当前与今后应该关注的重点问题之一。最新的研究[63]表明在南大洋硅藻对初级生产的贡献有降低的趋势,这些新的现象很可能影响大洋硅泵的效率。所以我们需要加强对海洋酸化[64]、大洋硅藻多样性变化[63]等机制的认知,因为这些过程的变化很可能对硅泵的效率产生直接的影响,进而影响硅藻在全球碳循环中的重要角色。

2 环境基体对生物硅测定的影响

无论是溶解硅还是生物硅,它们都可能通过反风化作用与环境中存在的铝、黏土矿物等一起参与形成新的自生矿物[5,31-32]。由于含硅矿物中的黏土矿物和自生矿物的化学性质接近于生物硅,所以使环境样品中生物硅的测定产生较大正偏差[23,65]。因此,识别生物硅的组成与来源、量化含硅矿物的化学活性、并在测定过程中有效地剥离其它矿物对分析结果的影响,成为生物硅测定和硅循环研究领域必须解决的现实问题。

硅质颗粒往往是以生物硅为内核,黏土和自生矿物为附着体,还可能在颗粒体的外围吸附着一定量的溶解硅,构成具有一定规则或者结构、有机与无机混杂的复合的颗粒物(图2)。以碱液提取法[66]为例,碱液提取时往往会将除生物硅外的硅酸盐矿物溶解,从而对测定结果产生干扰。若生物硅在碱液中的溶解速率遵循一级动力学反应规律[67-68],黏土矿物则为线性溶出(零级动力学),自生的硅酸盐矿物溶解动力学很可能与黏土矿物相似;三者化学活性的接近是影响生物硅含量分析的关键因素。可见,在考虑生物硅的分析时,不仅要考虑黏土矿物的干扰,还要考虑自生矿物溶解的影响。

图2 水体颗粒物、土壤和沉积物中生物硅存在形式[5,31-32,68]Fig.2 Scheme of biogenic silica forms in the suspended particles,soils and sediment[5,31-32,68]

复杂的来源和明显的基体效应可能使得硅铝校正法在分析生物硅时遇到麻烦,获得的结果难以反映环境中生物硅的真实状况。以土壤为例,其生物硅的组成较为复杂,存在较为明显的基体效应,这使得土壤生物硅中硅铝的比值(Si/Al)变化较大,因此使用硅铝校正的方法难以准确量化土壤中的生物硅含量。再以河流为例,河流在丰水期会因地表侵蚀作用增强而使得水体中泥沙含量陡增,增加的泥沙多源于土壤的侵蚀,采用硅铝校正法在分析这种高悬沙的河流生物硅样品时遇到了与分析土壤样品同样棘手的问题。如在高悬沙的黄河,选择氢氧化钠提取-硅铝校正法获得的生物硅含量数据[69]明显低于选择用碳酸钠提取获得的数据[19],这也属于基体效应的影响。Dixit[34]通过南大洋硅藻泥与高岭石混合培养实验,发现随黏土矿物的增加培养液中溶解硅酸盐浓度降低,同时随着硅藻泥内硅藻骨架中Al/Si比值的增加,生物硅的溶解度随之降低,这可能是上述问题产生的原因。

Van Cappellen和Qiu[54-55]在研究生物硅的溶解行为中发现黏土矿物可能通过提供Al3+吸附到生物硅表面降低生物硅的活性点位,进而降低其溶解速率和溶解度。可见,硅藻表面形成的硅铝酸盐自生黏土矿物也会影响生物硅中硅的溶解过程与溶解度[68],即所谓的生物硅的“钝化”。Dixit[34]、Van Cappellen和Qiu[54-55]与Loucaides等[70]还认为生物硅“钝化”过程中受表面缩合作用的影响,致使生物硅表面电荷密度大为降低,这对生物硅的保存有着明显的影响。部分生物硅外观结构扫描电镜图清晰地显示其表面粘附着部分黏土矿物(图3),证实了这个问题。

受环境基体的影响,生物硅表面不仅会吸附上黏土或溶解硅,同时也可能被有机质所包裹(图2),这些都会对生物硅含量的测定产生干扰,因此前处理在生物硅的分析中显得尤为重要。在经过盐酸和双氧水处理的生物硅颗粒,往往比不加预处理的样品具有更高的提取率,分析结果也更接近于真实情况[5,31-32,68]。

图3 生物硅扫描电镜图Fig.3 SEM image of biogenic silica

3 生物硅的形成时间和组成差异对存量分析的影响

在环境中,影响生物硅化学活性的因素还包括生物硅的形成时间长短,时间长度的差异导致了环境样品中的生物硅具有差异化的溶出速率。“新”的生物硅较易溶解,而“老”的生物硅中因“钝化”作用存在不完全溶解甚至是难以溶解的情况。因此,在生物硅测定时,较“老”的生物硅的不完全溶解情况[72]是环境样品分析中不能忽略的问题,而这一点目前在生物硅的测定中时常被忽视。

在环境系统中生物硅具有2种不同的转化过程。一部分生物硅在黏土和阳离子等物质的影响下被快速溶解,而另一部分则慢慢的“老”化,形成“老”硅。Meunier等[73]对比质量分数为1%的碳酸钠的提取生物硅发现,“老”的植硅体的含量被低估了70%以上,这意味着化学提取法获得的生物硅的含量会小于它的实际值。同样的情况在硅藻类生物硅的分析中也存在;Lyle A O和Lyle M W的研究[72]显示,在利用2 mol/L的碳酸钠提取海洋沉积物样品9 h和14 h后,仍有部分硅藻碎片无法溶解。相比较而言,在测定“老”的或较难溶解的生物硅时,2 mol/L的氢氧化钠的提取效果[72]更好些。相对于植硅体和硅藻类生物硅而言,海绵骨针的化学活性最弱,被碱液完全溶解的难度较其它形态的生物硅更大。在用同质量浓度的碱液提取时,海绵骨针的溶出时间通常要晚于其它类型的生物硅,且完全被碱溶液溶解所需要的提取时间也长于植硅体和硅藻类生物硅[71]。

生物硅的组成和年龄的差异会对生物硅的分析与存量估算产生重要影响,其溶解由难到易的程度分别为海绵骨针>放射虫壳>“老”的硅藻类生物硅>活体硅藻类生物硅(“新”硅)[74]。不过,目前尚无植硅体与其它类型生物硅的对比的研究。Lyle A O和Lyle M W的研究结果[72]显示,植硅体溶解比同时期形成的硅藻要难。鉴于生物硅形成年代的不同会导致生物硅化学活性上明显差异,在分析柱状沉积物样品时,特别是千年尺度上的样品时应该考虑同一提取液对“新硅”、“老硅”提取效率的不同,但这一点在实际应用中很少被考虑,这极可能导致柱状沉积物下层偏“老”的生物硅含量被大大低估。

4 展 望

生物硅是地表水体生物地球化学循环的重要载体;硅藻、硅鞭毛藻、植硅体、放射虫和海绵骨针是构成陆地、河流和河口以及近岸生物硅的主要存在形式。在已有的陆-海生物硅研究中,大多数没有考虑植硅体的作用,所以开展陆地植硅体参与下的地表与陆-海硅循环是十分必要的。今后还应该更多地关注生物硅的组成、来源与性质以及不同成分在硅循环中的地位等方面的研究。

弱晶格结构的硅酸盐矿物的性质与新鲜的生物硅化学活性接近,可能成为潜在参与硅循环的部分。尽管这部分矿物不是生物硅,但研究中还应该考虑这部分硅质颗粒对硅循环的潜在影响。

要准确量化生物硅在硅循环中的作用,有必要开展生物硅性质、组成的研究。同时,考虑到生物硅的组成和形成时间的长短会影响生物硅存量分析的准确性,环境中含生物硅的样品分析方法应该进行适当地调整;若植硅体或海绵骨针含量丰富,则应该适当地延长提取时间。对生物硅溶解动力学、反风化过程的研究,评估生物硅中活性和非活性成分,也应当是今后硅循环研究的一个重点。今后应采用复合技术手段,加强这方面的定量研究、过程研究以及系统的综合性研究,特别是针对复杂的环境样品应进行深入的多学科交叉综合研究。