不可复制的朝圣之旅

谢小凡

朗香教堂由法国建筑大师勒·柯布西耶(Le Corbusier)于1950年开始设计建造,1955年落成。教堂规模不大,仅能容纳200余人,教堂前有一可容万人的场地,供宗教节日时来此朝拜的教徒使用。朗香教堂自设计建成以来,对现代建筑的发展产生了重要影响,被誉为20世纪最震撼、最具表现力的建筑。

在我看过的许多建筑里,让我想下跪的只有两个,一是五台山的大佛光寺,二是2012年才得一见的朗香教堂。两个或许都可说是“庙”。

现代主义建筑的巅峰手笔

柯布西耶朗香教堂的手法和做马赛公寓的功能主义策略在我心里一直是个谜;朗香教堂透出单纯之中的优雅,马赛公寓则是机器零件组合的方式,两者大相径庭。这好比,起初告诉人们房子是用来看的,后来告诉人们房子是用来用的,其间错愕仿佛受他蒙骗。这是在与他的建筑真实谋面之前的印象。今天,当我面对它时,疑惑有了解答——原来屏障乃是头脑中的二分之法。写柯布西耶人很多,他们找了很多理由来阐释,诸如现代主义艺术运动的影响,他们的说法难以让我很信,此时我只相信柯布西耶一句话:“自己也说不清楚为什么做出来这件事”。

遗憾的是大佛光寺的设计师没有留下名字。如果有人记录它的创造者,那比米开朗基罗还年长六七百岁,放在世界建筑史上,可就比米开朗基罗还米开朗基罗了。把历史记下来教人者,大多爱立个正人君子的面,然而历史的制造者却常常是泥沙俱下的人,例如达芬奇、毕加索。后学者想学这些历史制造者的奇迹,可照着过滤过的记录,却是无论如何达不到的。或者,天才的奇迹只能来自自我和世界的激烈碰撞,而不大可能是书斋所得,大佛光寺如此,米开朗基罗的梵蒂冈教堂如此,朗香亦如此。

在去朗香之前,让·努维尔告诉我要一个人静静地体会它,用不着旁人多说。带着这样的提示进入它,得到的结果是什么呢?所有的解释都是浮云,我只信我的心:

朗香教堂内景。

——把傳统教堂的多种元素经过自我咀嚼,或是在柯布的熔炉里锤炼出一个意向,即重构一篇关于教堂的诗。这不是常人所及的事,它是上帝的旨意,因此让凡人生嫉妒;

——这篇诗一读出来就充满者上帝的声音,天缘巧合于教堂的精神,因而形态与身份一致得让人不可挑剔,即是艺术最妙不可言的地方——不期而遇;

——整个设计仿佛从功能出发,又背叛机器零件组合的构成主义套路,离经叛道于自我经历,重构教堂的存在方式。空间里的每一缕光、每一抹墙,弥漫出天堂的洁净与明朗,恰与人的进入、仪式相关联,看似弥合了功能推导形态的设计策略,实则诀别实用主义的桎梏。

天性决定柯布不能沉浸于逻辑推演的物理反应享乐之中,而要尝试玄之又玄的化学反应的“机缘”的体验,重获形与意的偶遇。从外到里的形象的不凝固,靠的是“心境”与“时光”,以此成为他所不及的“玄”,凭借那不凝固凝结成一个永恒的诗意——赞美,观看者必须安静于吟唱的浸润中才能体会其中之妙。朗香教堂既是创始也是终结,不是凡人之举,也不是柯布还想再做就可以做成的。它告诉后来者止步于未来,期待着神的安排。

那个“美丽年代”的美丽建筑

看了柯布的朗香教堂,再去里尔博物馆。据说这是巴黎之外的最大的一处博物馆。一进入便是雕刻、陶瓷、绘画之类,我脱口而出:淫技。淫技是讨好观看者的作为,是人之欲望的表达,是没有神旨的乱象。讨好是讨好者与被讨好者双方的要求,投其所好则为淫技。它大致可以分为两类:一类是被讨好者的强迫,诸如科隆大教堂、巴黎圣母院等。二类是讨好者主动示好,诸如风行一时的国际建筑竞赛体制要求下那些声名显赫的普利兹克奖得主的投标,还有那些向权力示好、向社会示好、向欲望示好、向目的示好的艺术家的行为,例如满大街靠美女身躯诱惑人的广告,以及由资本做发动机的那些被99%的人口当成废品的当代艺术。这些讨人之好的艺术,今日主流却偏把它们当成标准,不得不说是欲望空前带来的悲哀。

然则把设计与艺术作比似乎不恰当,不可比在于艺术可卖可不卖而设计则一定要卖,故此将设计视为一种服务的想法是客观,将不讨好作为设计者的愿望也应该是当然,愿望可否兑现是上帝的恩赐,柯布邂逅了它。人类发展进程中渴求解放肢体走过了一段漫长的路,靠科技才拥有这么多省力的工具;自启蒙运动以来,人要求解放精神的愿望超过历史任何时期,近200年间才涌现出那么多超越前人思想的思想,其核心意义是反对一切精神束缚,朝着宜于人的发展而去。正是基于柯布愿望中的偶然才使今天的我能从朗香教堂的声音中听到了自由、平等、博爱,虽然是在应该压制人的教堂之中、在60年前的建筑里。

艺术本身就是在自由自在中产生的,在我看来它是自娱自乐中神与形的不期而遇,无论设计里的艺术,还是一切行为里的艺术。假如人遭受了强迫,或受目的驱使,那就背离了艺术的轨道。

柯布西耶的朗香教堂完成了那个时代的丰碑。我曾着磨:如果选出20世纪推动建筑事业发展的英雄,柯布西耶是第一人,光是这个名字还不行,必须与朗香教堂融为一体。当然蓬皮杜艺术中心的设计师皮亚洛和比尔巴鄂古根海姆的設计师盖里是跑不掉的,这三个天才是20世纪建筑史上的转折与启示性人物,其它都算不上。后学之人以他们为楷模而模仿,模仿就注定成不了他们。有如中国的文人画,首先要求是文人,然而各类美术院校丢了文人去教文人画的样式,当然一切云里雾里。

我时常在问,艺术能教吗,大师教得出来吗?

学校这种机构肯定是教平凡人进步的地方,它教不出梅兰芳、齐白石。然而上学的人却常想做天才,于是学校的目的与学生的目标就冲突,尤其在艺术学院最为明显。我见过好多知名的建筑设计师,他们都说自己是艺术家,无一例外。但我以为,我们要保持建筑是工程、建筑满足功用的传统,建筑设计师需要是维特鲁威《建筑十书》上提出的坚固、实用、美观的最忠实的践行者。

然而,今天的艺术很少有不受强迫或不主动示好而生兹于此,“偶遇”奠定惊人之作,才不至于复制过去、复制形象而继续创造不重复。因而,我不得不站在朗香教堂的中央,在一抹圣灵之光的照耀下呼唤上帝,把他的骄傲杀死吧。

很长一段时间里,我都没有写作的欲望,因为文字总带有一些居高临下的意思。如今与朗香相遇,我还是忍不住说上几句,如果为各位的想法起到了些穿针引线的作用,那便是这些文字的运气了。

爱德华·邦斯德鲁(Edward Bangs Drew 1843-1924),美国人。1865年来到中国,长期在中国工作,曾任中国晚清海关福州和宁波税务司,中国人称他“杜德维”。在中国任职期间拍摄了大量照片,记录了这一时期的北京、福建、江浙、上海、广州、香港、澳门等地的风景人文。

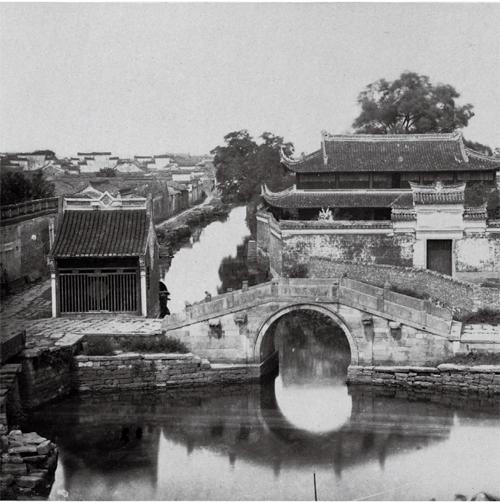

左图:三孔石拱桥。拍摄于中国宁波,1878年间。右图:宁波内城水月桥。拍摄于中国宁波,1879-1888年间。