北京城市潜在林木树冠覆盖的区域分布、动态变化与评价研究

贾宝全,张 文,李晓婷,李 彤

1 中国林业科学研究院林业研究所,北京 100091 2 国家林业和草原局林木培育重点实验室,北京 100091 3 国家林业和草原局城市森林研究中心,北京 100091 4 华东交通大学艺术学院,南昌 330013

城市林木是城市中最具活力的生命基础设施,它对于改善空气质量、预防城市热岛效应、减轻地表径流、提供生物多样性聚居地、提高城市居民的健康福祉等都具有极其重要的作用,随着全球城市化进程的加速,无论是城市本身还是城市居民自身,其对城市林木的数量与质量要求也越来越大、越来越高,这也是城市森林自20世纪60—70年代诞生以来,能够得以快速发展壮大的最核心动力。因此,科学、及时、准确的城市林木生态信息的获取与未来建设目标的确定,便构成了城市管理者、决策者和广大城市市民最迫切希望了解的基础性工作。在欧美等较早开展城市森林研究与实践的国家中,城市林木树冠覆盖(urban tree canopy, UTC)是最通用的城市森林建设与评价指标。它指的是,当从空中鸟瞰时,树木的叶片、枝条和树干所覆盖的地表区域[1]。目前一般将其划分为现实林木树冠覆盖(Existing UTC)和潜在树冠覆盖(Possible UTC)。现实树冠覆盖指的是现状情况下城市内部被林木树冠覆盖的土地面积总量,它提供了一定区域内林木树冠覆盖的总体信息,也是我们比较不同城市区域生态质量高低的直观指标;潜在树冠覆盖则指的是从生物学角度看,那些适合种植树木而目前还未实施种植的土地区域,该指标从未来生态建设的角度,为行业管理者与政府决策部门提供了初步的生态工程规模量化决策参考。对于现实林木树冠覆盖而言,除了人工促进其自然演替过程以增强其生态服务功能之外,其与目前以及未来的城市生态建设关联不大,而潜在树冠覆盖对于城市及其不同区域的生态目标确立、政策制定、生态建设的具体实施意义重大,目前,国外都将其置于城市森林建设的优先领域[2]。

北京是我们国家的首都,也是各种城市生态与环境问题表现最突出、最典型的城市。长期以来,生态用地的短缺及其与其他用地的矛盾也最为突出,在经历了快速的城市化历程之后,面对经济快速发展背景下不断旺盛增长的居民生态福祉需求,如何尽快补足生态短板一直是北京市政府面临的最紧迫问题之一,其中发展城市森林的路径选择无疑是最符合时代要求与特征的,“创建森林城市”也是目前我国加强城市生态基础设施建设的重要抓手。根据北京市园林绿化局的部署,除位于核心区的东、西城区不具备创建条件外,其他14区均要陆续启动“创森”工作。在森林城市的创建过程中,城市建成区的生态用地潜力分析一直以来都是“创森”过程中最重要的基础工作。本文研究的主旨有二:一方面明确潜在生态用地的现状及其动态,另一方面通过对潜在林木树冠覆盖空间优先度的分析,为未来生态建设空间优化选址提供科学依据。更重要的是,由于北京市特殊的区位与代表性,以其为蓝本的相关研究工作成果将会极大地丰富我国的城市森林建设理论,并对我国的森林城市创建活动起到重要的引导作用。

1 研究数据与研究方法

1.1 研究区概况

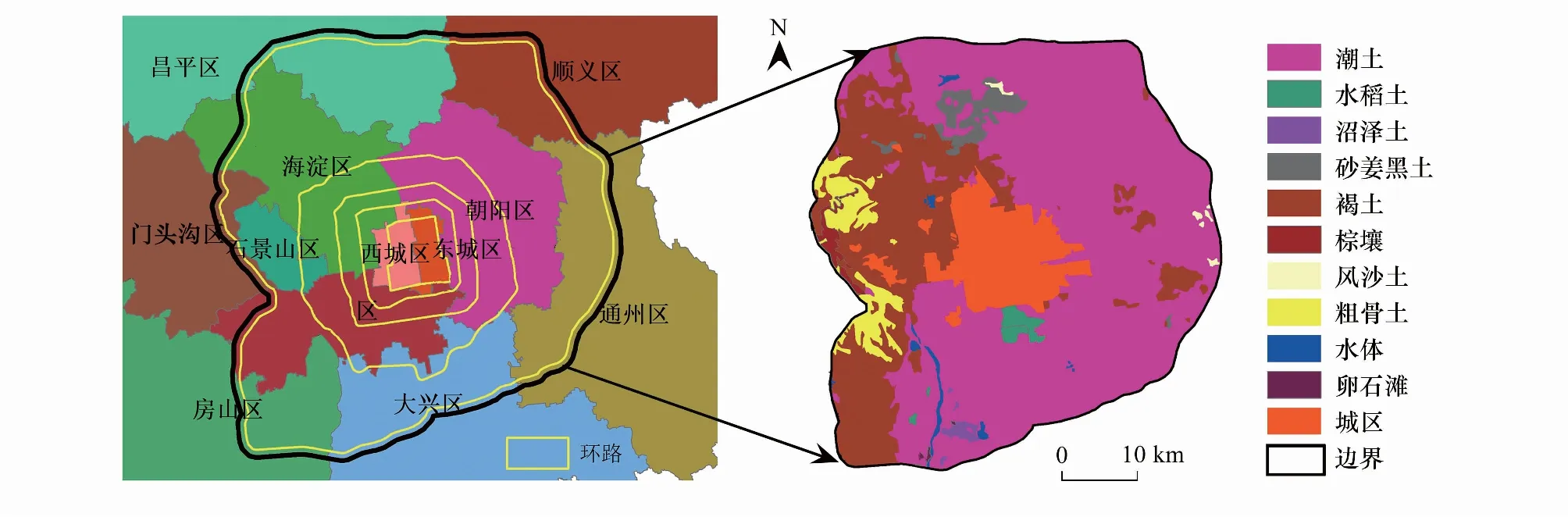

由于北京市第二道绿化隔离区是北京城市区域最重要的外围生态屏障,自2010年基本建成时起,其一直便与北京市的生态环境变化息息相关,在此区域之外,便是广大的乡村景观,因此本文研究区的选择以其最外边界线为界,即六环路外1km以内的区域,土地总面积2465.67km2,行政上涉及到东城区、西城区、朝阳区和石景山区的全部,以及海淀区和丰台区的绝大部分区域,房山区、门头沟区、昌平区、顺义区、通州区和大兴区的部分平原区域(图1)。

该区域植被以城市绿地和农业植被为主,土壤类型以潮土、褐土为主,另有少量的砂姜黑土、水稻土、粗骨土、棕壤和风沙土分布(图1),全年平均气温11.6—14℃,全年降水量590—630mm。该区域也是北京市城市化发展最快的区域,东、西城区构成了北京市的核心区,朝阳区、丰台区、海淀区、石景山区构成了北京市的中心城区。

图1 研究区空间范围及其土壤类型分布图Fig.1 The distribution of study region and its soil type

1.2 潜在林木树冠覆盖分类

目前还没有一个足够成熟并受到学界和政府管理部门共同认可的潜在树冠分类系统,根据国外相关的研究文献,一般将其分为植被潜在树冠覆盖(Vegetation Possible UTC)和不透水地表潜在树冠覆盖(Impervious Possible UTC)两大类,前者包括了能够生长乔木的草地和灌木覆盖区域,居住区的草坪草地是植被潜在林木树冠的最典型实例,而后者则主要指非建筑物和道路构成的不透水地表或者是一些裸土区域。由于草坪草地在城市中具有极好的景观视角效果,起着城市美化、亮化功能,也是城市绿地设计中最主要的造景要素,因此,我们认为在北京区域将其纳入潜在林木树冠覆盖区域不太合适;而对于灌木覆盖区域,一方面北京市自2000年以来一直在大力推进灌木型花卉在城市的应用,目前其已经构成了城市绿地中非常重要的一类独立存在的植被景观体,而我国的森林法中也将部分受气候和立地条件制约而只能够生长灌木植被的区域作为“国家特别规定的灌木林地”纳入到了我国的法定森林覆盖率计算中去,该区域的灌木具有与乔木同等的地位;另一方面,目前商用的用于林木树冠覆盖信息提取的高分影像的空间分辨率绝大多数都在0.5—1m之间,在该分辨率下要将灌木树冠与乔木树冠分别提取出来仍存在一定的技术瓶颈,因此在绝大多数的相关研究中,都将灌木和乔木不加区别地统一归进现实林木树冠覆盖中,而本次研究采用的相关数据源为分辨率为0.5m的航、卫片,也不具有将灌木单独提取的条件。基于这几点,本次研究中也不再将灌木潜在树冠覆盖作为单独类型提出。据此,本次研究中的北京市潜在林木树冠覆盖主要包括以下类别:

荒草地:目前为土质基质、生长典型的城市一年生或越年生杂草,植被覆盖度大于10%。

裸土地:表层无植被覆盖或植被覆盖小于10%的城、乡地表。根据其分布地域的景观背景,可将其进一步细分为基建裸土地、绿化地带裸土地、闲置裸土地、水域裸土地、果园裸土地等5个二级类。基建裸土地主要是指城市建筑工地施工期间形成的裸露土质地表,由于其绝大部分为居住区、办公区和厂房施工用地,根据城市《城市绿线划定技术规范》要求,这些区域的绿地率应不低于30%,因此在工程竣工后,这类裸土区域完全具有成为附属绿地的客观条件;闲置裸土地则主要是指城市中已被征迁但目前还未被利用的土地,其地表也为杂草覆盖;水域裸土地主要是指在水体(河流、湖泊、坑塘)周边,未被水体掩盖的区域;而绿化地带裸土地和果园裸土地则是指目前存在于城市现状绿地和果园内的块状地表裸露区域。

1.3 数据来源

有关研究表明,面向对象的遥感分类解译技术对于监测城市树冠覆盖变化是非常有效的[3,4],本文以eCongnition Developer 9.0软件为解译平台,通过反复试验获取最优分割解译参数,以分层解译模式完成研究区域的影像解译工作,通过检验,2002和2013年影像的分类结果总体精度分别达到了92.23%和96.02%,Kappa系数分别达到了0.8613和0.9231[5]。

1.4 潜在UTC斑块大小分级

目前国内外都还没有单独的潜在林木树冠覆盖斑块的分级标准,考虑到其未来的发展规划方向为林木树冠覆盖的趋势,这里我们借用吴泽民教授等在研究安徽省合肥市城市森林结构时所提出的现状UTC斑块分级标准[6](表1)。

表1 绿地斑块规模划分等级标准

1.5 潜在城市林木树冠覆盖评价

潜在林木树冠覆盖评价是一项非常重要、非常具有实用性的基础性工作。国外评价大多以地籍单元或人口调查统计单元为单位进行评价。本次评价我们以研究区域内的1767个村(街道)为统计单元,通过其提取相应单元的潜在林木树冠覆盖面积信息,再计算相应研究单元区域内的潜在林木树冠覆盖率,最后再以村和街道为单元,对其潜在林木树冠覆盖率进行分级评价,共分为6个等级:≤1%为极低潜力区,1%—10%为低潜力区,10%—20%为中潜力区,20%—30%为中高潜力区,30%—40%为高潜力区,>40%为极高潜力区。

1.6 林木树冠覆盖种植优先度评价

城市地区是各种用地矛盾最突出的区域,尤其是生态用地,由于其生态与社会效益的普惠性与外在性的存在,其在各土地使用方利益的博弈过程中,常常处于弱势地位。因此,如何通过有效的措施与方式,切实保护现有的UTC,并在未来的城市生态建设中能够制定切实可行的UTC建设目标,进而实现城市生态与经济社会发展的可持续性便成为了关键之中的关键。这其中,以潜在UTC为目标的空间优化选址最为重要,它决定了城市未来新增UTC的空间分布及其生态效益最大化的发挥程度。国际上,潜在树冠覆盖区域及其优先度的研究被视为对城市森林建设具有重要意义的课题。这里我们使用Morani A等人在Nowak D.J等人工作基础上[7],提出的修正UTC种植优先度指数[8],并对其从三个方面做了修正:一是将原来的权重值缩小100倍,这样所有权重之和为1,更符合目前学科上的应用实际;二是将原来公式中的低现实树冠覆盖面积比例替换为现实树冠覆盖率,实际运算过程中为了与人口密度和污染物具有相同的内涵取向,现实林木树冠覆盖率采用了“1-标准化后的UTCR值”;三是考虑到污染物浓度数值变化的瞬时性大、目前空间监测点位稀疏、数据难以获取的实际,以及北京市最大的大气污染源为汽车尾气的现实[9],我们用道路密度替代大气污染浓度数值。

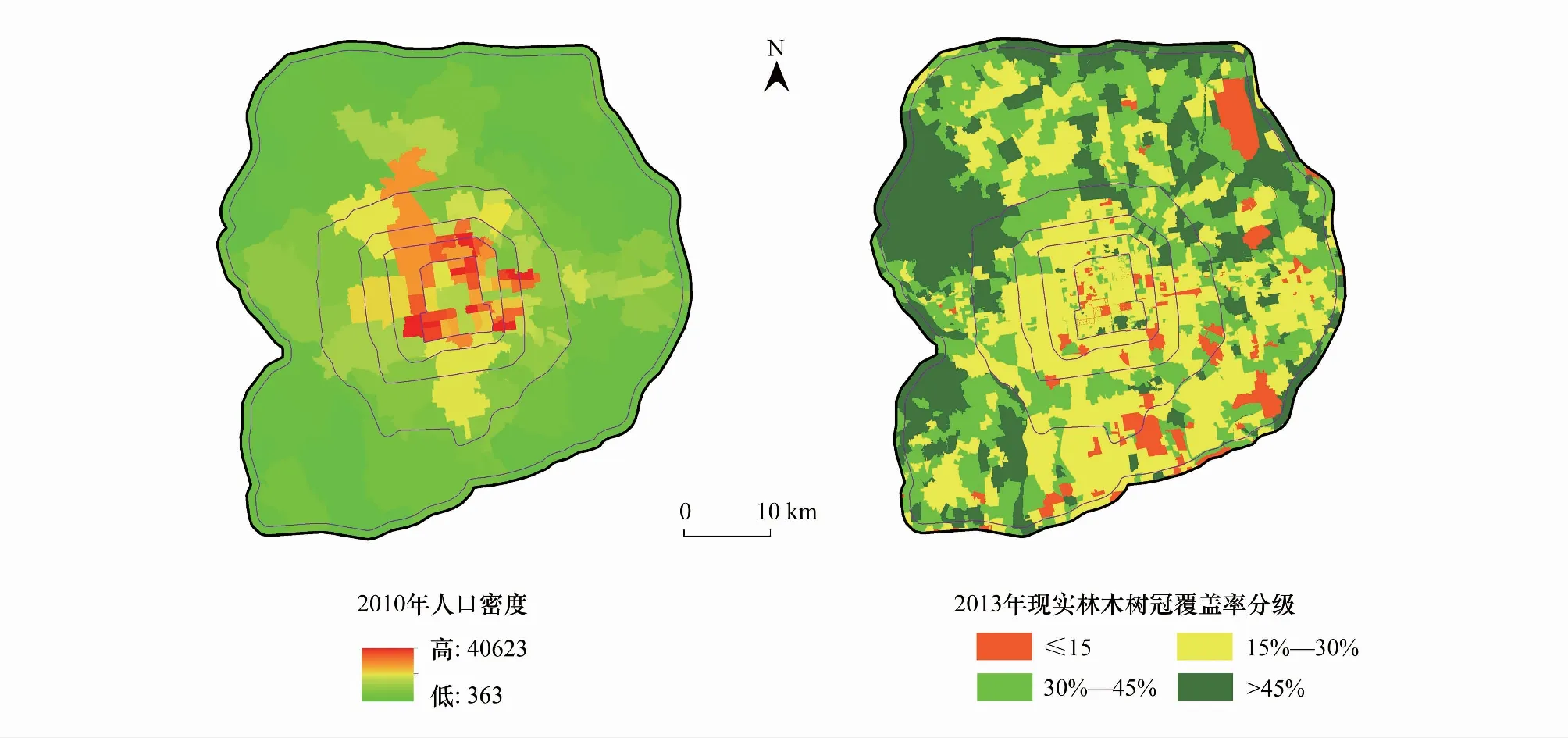

PI=0.3×PD+0.4×RD+0.3×RUTC

式中,PI、PD、RD和RUTC分别为优先度指数、标准化后的2010年人口密度指数、2013年的道路密度和2013年的现实林木树冠覆盖率数据,数值为权重值。评价单元与潜在城市林木树冠覆盖评价单元相同。之后对生成的栅格PI数据在GIS平台上采用自然断点分级方法,共划分了4个级别:低优先区(PI≤0.1520)、中优先区(0.1520

2 研究结果

2.1 北京市潜在树冠覆盖的空间分布

从潜在林木树冠覆盖的GIS空间分布图来看(图1),总体而言,随着时间的推移,研究区域的潜在林木树冠覆盖呈现出不断减少的变化过程,从空间分布看,2002年时,潜在UTC主要分布在三环以外区域,三环以内区域分布较少,而到了2013年,则主要分布在五环以外区域,五环以内分布较少,尤其是四环以内区域潜在林木树冠覆盖已经呈“极少”状态。另外从类型上看,2002年时,基本上各种类型潜在UTC均有分布,呈现出空间斑块分布类型差别较小的状态,而到了2013年,则呈现以荒草地类型绝对占优的格局,而其他类型则相对较少。

图2 研究区2002—2013年潜在林木树冠斑块空间分布Fig.2 The possible urban tree canopy distribution in the 2002 and 2013

2.2 2002—2013年间潜在树冠覆盖的总体数量变化

从遥感解译结果的统计来看(表2),2013年时,整个研究区的潜在林木树冠覆盖区域的总面积为18845.82hm2,与2002年相比,总体减少了22036.36hm2;其中荒草地类型以总面积14166.20hm2、面积占比75.17%的优势,成为2013年潜在林木树冠覆盖斑块的构成主力,而水域裸土地和果园裸土地则分别以面积434.88hm2和106.41hm2,占比2.31%和0.56%成为了该年度分布最低的两种类型。从2002年和2013年的年度变化来看,除了荒草地类型面积呈现大幅度增加外,其他类型的绝对面积都呈现出减少的变化过程,其中以绿化裸土地、水域裸土地和果园裸土地的面积减少最多,2013年分别比2002年减少了13180.96、10816.02、7449.74hm2。

表2 研究区2002—2013年潜在树冠覆盖面积的总体变化

2.3 研究区域不同环路间潜在树冠覆盖的数量变化

围绕城市的环路建设既是北京城市的典型标志,也是北京市城市发展过程的直接见证。从1992年二环路建成通车到2009年的六环路全线贯通,在方便市民出行的同时,这些环路也构成了北京市“摊大饼式”城市发展的历史印记。不同环路间的潜在林木树冠覆盖统计结果见表3。

表3 研究区不同环路间2002—2013年潜在树冠覆盖面积变化

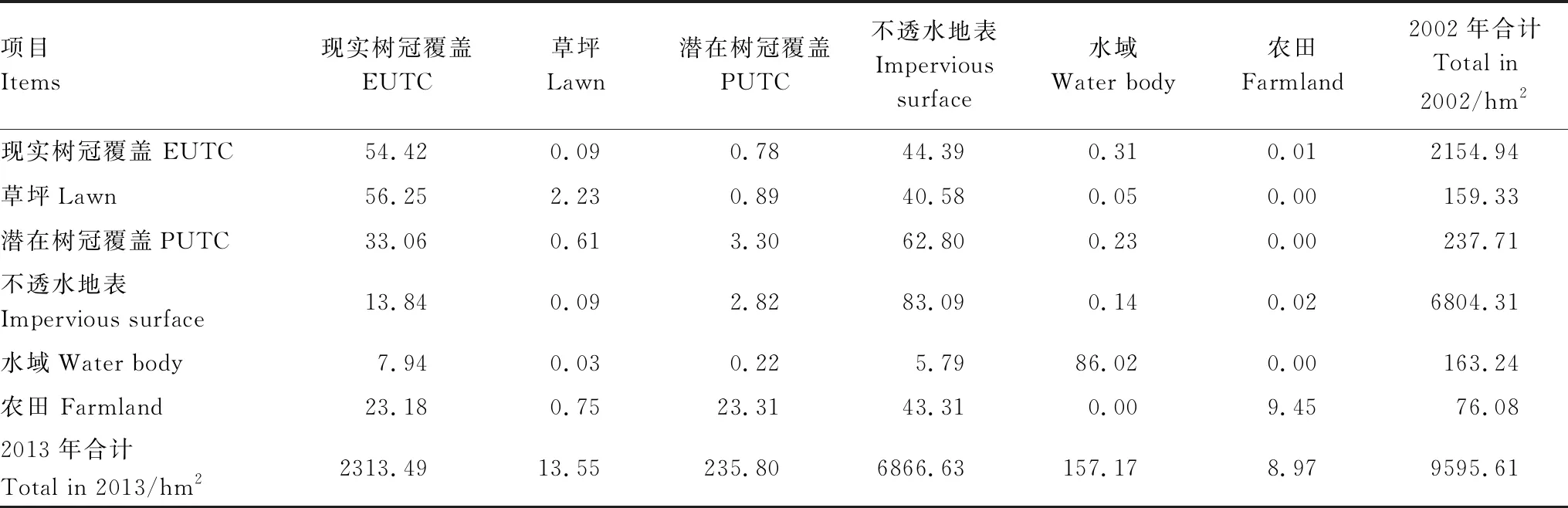

从表3可以看出,以绝对数量而言,与2002年相比,2013年呈现出两个最显著的变化过程。首先,各环路间呈现出与总体相同的变化趋势,即随着时间的延伸,无论是林木树冠覆盖斑块的数量还是面积,都呈现出双减少的变化过程;其次,潜在林木树冠覆盖斑块的数量与面积,在两个年份均呈现出沿环路梯度从内而外在数量上绝对增加的梯度变化。以环路来看,无论是2002年还是2013年,研究区域的潜在林木树冠覆盖均以五环—六环外1km区域所占面积最大,2002年时,该区域潜在林木树冠覆盖面积达34589.69hm2,占到了区域总面积的19.23%,到了2013年,该区域的林木树冠覆盖与2002年相比虽然减少了18111.34hm2,但依然占到了五环—六环外1km区域总面积的9.16%,从各环路的占比情况来看,依然处于最高状态;北京的东、西城区,既是北京城市的中心地带,也是历次城市规划中均延续确定的城市核心区,更是北京老城所在地,而二环以内区域则完全处于该核心区的范围,并占据了其绝大部分的面积比例。从表3数据可以看出,该区域是整个研究区潜在树冠覆盖最为缺乏的地区,2002年时尚有191.72hm2,到了2013年则只留存了19.91hm2,11年间减少了90%,这一方面说明该区域生态建设的成效很大,另一方面也说明该区域未来生态建设面临的生态用地矛盾将会很大。从年际变化来看,二环—三环区域相对比较特殊,2002年时其有潜在林木树冠覆盖面积237.71hm2,而到了2013年其依然还拥有235.82hm2的潜在林木树冠覆盖面积,11年间绝对面积仅减少了1.89hm2,从该区域两个年度土地覆盖的转移概率矩阵来看(表4),潜在林木树冠覆盖保持不变的概率只有3.3%,属于在变化的城市化环境中很难独处其身的斑块类型,其最大的转移源地来自于农田,11年间有23.31%的农田转化为潜在林木树冠覆盖斑块,因此,我们认为该区域潜在林木树冠覆盖面积保持数量相对稳定的原因更多是偶然因素。

表4 研究区二环—三环间2002—2013年地类变化的转移概率矩阵

EUTC: Existing urban tree canopy; PUTC: Possible urban tree canopy

另外从表3还可以看出,潜在林木树冠覆盖斑块的数量从2002—2013年的11年间,在不同环路间也同步呈现了不断降低的变化过程,这表明,随着时间的推移,潜在树冠覆盖斑块的景观破碎化程度是在逐渐减弱的,由于其斑块面积构成变化相对较大,这对于该地类的未来生态开发利用是非常有价值的,有利于生物多样性保护与游憩旅游地规模化打造的开发格局的形成。

2.4 潜在树冠覆盖斑块的规模特征变化

图3 整个研究区及不同环路间潜在林木树冠覆盖斑块平均面积Fig.3 The mean patch size of possible UTC in all study region and different ring road

斑块大小是一个很重要的景观格局量化参数,它直接影响着斑块内部与斑块之间的能量流、物质流与物种流。目前用于刻画斑块大小的参数有两个:一个是平均斑块面积,一个是不同规模斑块的数量与空间分布。

从图3的潜在林木树冠覆盖斑块平均面积可以看出,2002年时,整个研究区域的潜在林木树冠覆盖斑块面积的平均大小只有0.37hm2,到了2013年,整个研究区的潜在林木树冠覆盖斑块的平均面积达到了2.36hm2,整整翻了6.4倍,不同环路间的平均斑块大小也都呈现了与研究区总体相一致的时间变化特点,而且沿环路从内到外呈现了平均斑块不断增大的总体变化趋势,2002年时,二环以内的平均斑块大小为0.13hm2,到了五环—六环外1 km间平均斑块大小递增到了0.61hm2,最外围是最内里的4.7倍;而到了2013年,二环以内区域的潜在林木树冠覆盖斑块平均大小升高到了1.24hm2,五环—六环外1 km间平均斑块大小更是增加到了2.71hm2,虽然只翻了2.17倍,但因其基数很大,因此其生态与实践意义重大;在这一由内而外不断递增的梯度变化轴线上,唯一表现有异的是三环—四环间区域,在这一空间环节上潜在林木树冠覆盖斑块的平均大小出现了微微的降低态势。

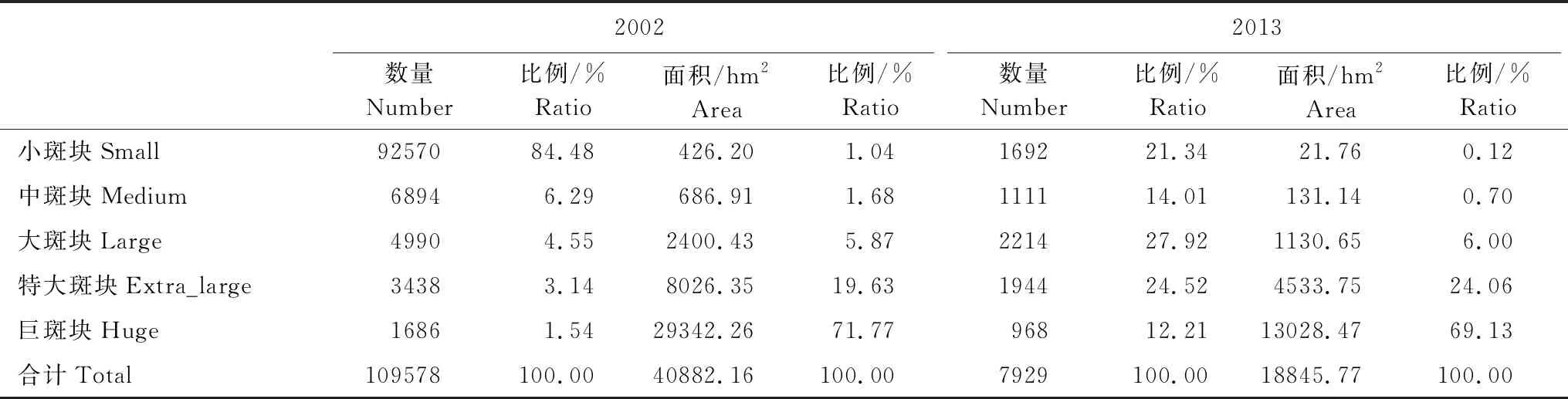

根据吴泽民等人的5级斑块分级标准所做的2002和2013年研究区潜在林木树冠覆盖斑块分级分布情况来看(图4、表5),其斑块等级的分布规律还是非常明显的。

从不同分级的斑块数量来看(表5),2002年时,呈现了以小斑块数量占优的分布格局,该年度的小斑块数量达到了92570个,占到了当年总斑块数量的84.48%,其他等级的斑块数量占比均在7%以下;而到了2013年,则呈现出小斑块、大斑块和特大型斑块共同占优的特点,其占整年度斑块数量的比例均在20%—25%之间,而中斑块和巨斑块的数量比例则分别为14.01%和12.21%。

图4 研究区潜在林木树冠覆盖斑块分级分布图Fig.4 The distribution map of possible UTC patch class in the study region

从不同分级斑块的面积来看(表5),虽然2013年度的总面积比2002年减少了22036.39hm2,但其在不同年度的不同斑块等级之间的分布比例则呈现了几乎完全一致的规律,即都是以巨斑块面积占绝对优势,面积占比均在70%左右,其次为特大型斑块,其面积占比在2002年和2013年分别为19.63%和24.06%,大斑块的面积占比都在6%左右,而中斑块和小斑块的面积比例均在2%以下。

表5 不同斑块等级的数量与面积统计

2.5 潜在树冠覆盖评价

从1767个评价单元的潜在林木树冠覆盖率6个分级所做的研究区域潜在林木树冠覆盖评价结果可以明显看出(图5),无论是2002年还是2013年,极低树冠分布区绝大部分都位于五环以内区域和西山一带山区,2002年与2013年相比,城区的分布范围更窄,主要局限于四环以内区域,而西山一带则明显有所扩大,这表明在这些区域未来通过潜在林木树冠区域来增加城市森林的可能性极微;而低潜力和中潜力区虽然都分布在四、五环以外区域,但在两个年度中的分布格局则有明显差异,2002年时两种类型宏观空间上的分布规模相差不大,呈现交叉分布,到了2013年,低潜力区范围则明显扩大,在空间上构成了主导的区域类型,中潜力区反而呈现插花式的空间构型;中潜力以上类型区域在时间序列中,空间变化上明显呈现萎缩发展的态势,在2002年时主要的分布区域为四环以外区域,到了2013年则明显退至五环以外区域。总的空间变化态势说明,北京六环外1km范围内区域,未来城市森林的建设潜力在明显萎缩,尤其在五环以内的城市规划区域,这一潜力更是微乎其微。

图5 研究区潜在林木树冠覆盖评价Fig.5 The map of the possible urban tree canopy assessment in 2002 and 2013

根据图5矢量数据所做的统计结果显示(表6),除了极低潜力和低潜力区域的面积与比例呈现增加外,其他类型区域都呈现了缩小的变化趋势。在2013年,极低潜力和低潜力区域的面积分别达到了63701.44hm2和125605.54hm2,占到了研究区域总面积的25.83%和50.94%,与2002年相比,面积比例分别增加了14.67%和18.55%;而中潜力与中高潜力区域的面积在2013年时分别为36035.26hm2和13268.42hm2,面积比例分别为14.61%和5.38%,比2002年分别降低了14.22个百分点和10.46个百分点;高潜力与极高潜力区域在两个年度所占的份额都不大,2013年时其面积分别为6206.63hm2和1767.72hm2,与2002年相比,面积比例分别降低了2.46%和6.07%。

表6 研究区域潜在林木树冠覆盖评价结果统计

2.6 林木树冠覆盖发展空间的优先度评价

图6 潜在林木树冠发展空间优先度分级Fig.6 The priority index classification in study region

潜在树冠发展的空间优先度评价结果见图6。从中可以明显看出,林木树冠覆盖发展空间的优先度也沿北京环路呈现了明显的梯级分布规律,即沿着环路从内而外的外扩过程,林木树冠覆盖发展的优先度需求呈现了逐步降低的变化过程,其中四环以内区域是林木树冠覆盖最缺乏、优先发展需求最为强烈的区域。

从图6的不同分区统计来看(表7),整个研究区以低优先度区域所占比例最小,全部面积只有16960.12hm2,只占整个研究区面积的6.88%,其次为极高优先度区,该区域总面积为32331.68hm2,占到了全部研究区域的13.11%,中优先度和高优先度区域所占面积比例相差不大,分别为38.22%和41.79%。对于低优先度区域而言,由于主要处在北京城西的西山山地一带,本身林木覆盖率就很高,通过多年来的山地造林与质量提升工程的实施,目前进一步营造城市森林的面积潜力极微,而极高优先度区域虽然面积占比也不突出,但是由于其主要集中分布在北京城的城市建成区范围内,尤其是其几乎涵盖了全部核心城区的东、西城区范围,这里也是目前北京市人口密度最大的区域,因此,虽然其面积占比不大,但其所在区位和对城市未来可持续性的维持意义非凡。

不同优先度区域潜在林木树冠覆盖斑块总面积的大小,直接反映了相应区域未来城市森林建设的规模潜力。从不同优先度区域所含的潜在林木树冠覆盖斑块情况来看(表7),其总体变化规律与不同优先度区域的总规律大致相同,其中以低优先度区域的潜在林木树冠覆盖面积最小,只有298.15hm2,仅占到2013年研究区域潜在林木树冠总面积的1.58%,而极高优先度区域的潜在林木树冠面积虽然比低优先度区域有所增加,但总面积也只有662.09hm2,占潜在林木树冠总面积的3.51%。潜在林木树冠覆盖面积主要集中在中优先度区域和高优先度区域,分别占2013年潜在林木树冠总面积的40.03%和54.88%,尤其是高优先度区域,由于其主要集中在四环—五环之间区域,而该区域又是目前北京城市化发展最快速的地区,其较高的潜在林木树冠覆盖面积对于该区域未来的城市生态建设具有极其重要的现实意义。

表7 潜在林木树冠覆盖优先度分级区域及其所含潜在UTC斑块面积统计

3 讨论

3.1 人口与现实树冠覆盖空间上的格局背离,制约了北京城市森林服务功能的高效发挥

城市森林的服务对象是人,越是人口聚集的地方对城市森林的需求也越大。从北京市的现实情况来看,人口与城市森林布局二者之间出现了明显的空间格局背离现象,越是人口密度高的地方城市森林的缺乏程度反而越高。从图7可以明显看出,北京市城区人口密度最高的地方主要集中在四环以内的城市建成区区域,其人口密度最高已经达到了40623人/km2,作为城市森林主体服务对象的人口分布格局,客观上要求城市森林分布必须顺应这样的人口空间格局,但遗憾的是,现实林木树冠覆盖情况却呈现了与人口分布格局完全相反的空间格局,从图7可以明显看出,四环以内区域基本上都处于15%—30%的中等覆盖率水平,同时也出现了大量散点状分布的林木树冠覆盖区域,在四环—五环之间仅出现了30%—45%的高现实林木树冠覆盖率,整个四环以内区域,除了天坛公园附近以及东北角区域外,全区没有极高林木树冠覆盖区域分布。根据最新的《北京城市总体规划(2016年—2035年)》目标,北京市到2050年要全面建成国际一流的和谐宜居之都,这一背离现实格局情况的存在,将是北京市实现这一目标的最大瓶颈。虽然北京市政府在解决这一问题上也采取了不少的办法,已经完成的百万亩平原大造林一期和2018年以来正在实施的二期工程,都是这一努力的集中体现,但问题是,由于工程实施地点主要位于五环以外的平原区域,对于改善区域生态环境质量的作用是显而易见的,但这依然无法缓解与目前格局相背离的现状。因此,北京城市生态环境问题的解决还必须寻找新的突破口,以期从更高的城市管理视角解决这一问题。

图7 研究区人口密度与现实树冠覆盖率空间分布Fig.7 The spatial distribution of the population density in 2010 and existing urban tree canopy ratio in 2013

3.2 不透水地表潜在树冠覆盖的潜力开发是北京市建成区今后增加林木树冠覆盖的最主要途径

从图6和图7的情况来看,目前的五环以内区域,作为北京市城市建成区的最核心区域,其一方面面临着现实林木树冠覆盖极度匮乏的情况,同时也面临着潜在林木树冠覆盖面积严重不足的窘境。由于潜在林木树冠覆盖率绝大部分区域都处于≤1%的极低水平,这就决定了传统的林木树冠覆盖面积扩张策略对于改变目前的现实格局具有很大的局限性,因此该区域未来的生态环境建设必须另寻出路,其中目前最可行的途径有三:一是充分利用城市拆迁、旧城改造等机遇,大力开发利用不透水地表潜在树冠覆盖潜力。北京市自2018年开始实施的“留白增绿”工程,为城市建成区绿化提供了新的突破口,仅2018年就完成了1600.27hm2的绿化任务。二是挖掘草坪用地向林木树冠覆盖土地转换的潜力,三是加强屋顶绿化等垂直绿化的潜力。

过去的变化是未来变化的一面镜子,它可以在一定程度上揭示变化发生的概率与规模,从而服务于未来的定向管理。从表8的2002—2013年研究区土地覆盖转移概率矩阵可以看出,在过去的11年间,以裸土地和荒草地为主的潜在林木树冠覆盖斑块是向现实林木树冠覆盖转化的最主要力量,总计有22230.79hm2潜在林木树冠覆盖斑块转化为了现实林木树冠覆盖斑块类型,平均每年的转化面积达到了2020.98hm2;其次为不透水地表,从该表的数据可以看出,11年间,总计有20989.46hm2的不透水地表转化为了现实林木树冠覆盖地类,年均转化面积达1908.1hm2,这其中以建筑等不透水地表类型的转移幅度最大,11年间总计转化了19823.22hm2,年均转化面积达到了1802.11hm2;第三个向现实林木树冠覆盖转化的最大土地覆盖类型为农田,从表8中可以看出,11年间共有20354.60hm2的农田发生了转化,年均转换面积达到了1850.42hm2,但需要说明的是,农田转化主要是农村产业结构调整后发生的农作物种植向林果产业转换的结果;而草坪等管理型草地11年间也有407.84hm2的面积转化为了现实林木树冠覆盖类型,年均转化面积虽然不大,只有37.08hm2,但由于林木树冠覆盖提供的生态服务远高于草坪草地,因此该转换仍然具有重要的现实意义。

表8 研究区2002—2013年土地覆盖转移概率矩阵/hm2

图8 研究区最具转化潜力的几类土地覆盖类型的空间分布 Fig.8 The spatial distribution map of some land cover types with the most conversion potential

从2013年这几类主要转化类型的土地覆盖空间分布来看(图8),五环以内今后主要的挖掘潜力还在于不透水地表,一方面这里是北京城市的核心区域所在,现实林木树冠覆盖资源最为短缺,另一方面这里人口最为集中,对林木树冠覆盖资源的需求性也最大。由于农田主要集中在五环以外区域,因此农田产业结构调整仅具有区域上的生态意义,而对于解决城市建成区生态服务需求问题的作用不大;草坪草地与裸土地虽然也有一定的积极意义,但在五环以内其面积狭小,因此未来的转化潜力也不大。

3.3 强有力生态保护法律地位的缺失,将严重影响到未来城市林木树冠的可持续保护

图9 北京市第一和第二道绿化隔离区空间位置图 Fig.9 The spatial distribution map of the first and second green belt in Beijing

城市的发展离不开城市规划的直接指导,在城市规划过程中,土地空间规划最为关键,它直接关联着城市每一寸土地的未来用途,进而影响着城市的未来功能。城市林木树冠覆盖是城市中最重要的绿色基础设施,在国外的城市规划中占有非常重要的地位。然而在国内,城市建设用地的规划优先于城市绿地系统规划,作为城市规划中唯一的生态基础设施规划,一直没有得到高优先度的重视。纵观北京城市建成区目前存在的各类问题,绝大多数都与此因素有关。北京是一个典型的“同心圆”型外扩发展的城市,从1993年《北京市城市总体规划(1993—2010年)》开始,北京的城市管理、规划与建设者们已经注意到了北京市城市生态问题,因此由市政府发布了“7号文件”,并开始规划实施了第一道绿化隔离区建设(图9),但随后紧接着的城市三环、四环与五环道路建设,将城市建成区的范围进一步扩大,从而导致了该区域建设用地对生态用地的大量挤占,因此严重影响到了第一道绿化隔离区规划建设的预期成效。而从2003年开始实施并于2010年完成的第二道绿化隔离区建设,由于其主要集中于北京市的五环以外直至六环外1km的范围内,受北京城市建设外扩的影响较小,从而保证了生态用地数量上的相对稳定。作为北京城市最重要的两道绿色屏障,从建设完成至今,也没有一个专门的地方性法规对其从法规层面予以保护,2018年7月6日由北京市人民政府以京政发〔2018〕18号文发布的《北京市生态保护红线》中,完全没有这两道生态绿化隔离区的任何内容,仅在《北京城市中心区绿线》中,才涉及到这两个重要的生态绿带的内容,但其划定的绿线在这两个区域依然呈现孤立分散的团块状格局,依然没有将其作为一个统一整体予以考虑,从而大大降低了对其保护的力度,也给以后这两个区域整体保护的法律地位留下了缺憾。

4 结论

(1)研究区域2002年和2013年的潜在林木树冠覆盖面积分别只有40882.18hm2和18845.82hm2,仅占到研究区域总面积的16.58%和7.64%,这表明,随着时间的推移,研究区域的潜在林木树冠覆盖土地资源可利用潜力在急速降低。

(2)从潜在林木树冠覆盖斑块的空间分布来看,2002年时,潜在UTC主要分布在三环以外区域,三环以内区域分布较少,到了2013年,则主要分布在五环以外区域,五环以内分布较少;从潜在林木树冠覆盖类型来看,2002年时,以绿化地裸土地和水域裸土地为主,各类型的面积比例虽有差别,但总体数值偏离不大,到了2013年,则呈现出荒草地类型“一枝独秀”的格局,其他类型的面积比例相对较小。

(3)从潜在林木树冠覆盖斑块的数量来看,11年间净减少了101899个,斑块的平均面积则从2002年的0.37hm2增加到了2.36hm2;从斑块大小分级变化来看,数量上2002年呈现出以小斑块占绝对优势的特征,其面积占比达到了84.84%;2013年时不同级别的斑块数量分布相对均衡,没有哪一个占绝对优势;在分级面积上,两个年度都呈现了巨斑块占绝对优势、特大斑块次优、其他斑块尺度类型占比极小的总体特征。

(4)以村(社区)为单元的区域潜在林木树冠覆盖评价结果显示,整个研究区域2002年时低潜力和中潜力区域范围最大,分别占到了研究区域面积的32.39%和 28.83%,2013年时潜力格局改变为以极低潜力和低潜力区域面积最大,分别占研究区域总面积的25.83%和50.94%。

(5)从研究区域潜在林木树冠覆盖种植空间的优先度评价结果来看,极高优先度和高优先度区域应该是北京城市未来重点发展城市森林的地区,其面积占比分别达到了13.11%和41.79%,其中极高优先度区域主要分布在构成城市核心区的东城区和西城区,但该区域2013年的潜在林木树冠覆盖斑块面积仅占整个研究区域当年度潜在林木树冠覆盖总面积的3.51%,因此北京城区未来的林木树冠发展策略应该走植被潜在斑块与不透水地表潜在斑块共同开发之路。