中国对外贸易隐含碳测算分析

一、前言

气候变化问题已经成为全球关注的焦点,作为一个碳排放总量和增量都较大的国家,中国的碳减排压力也日益增大。粗放型的经济增长方式在促进我国经济高速增长的同时,也给我国带来了沉重的资源成本和环境成本,其中较为引人注目的就是碳排放的大幅增长。

许多学者都对中国出口隐含碳进行过测算,投入产出法是近年来计算隐含碳最常用的方法。陈娟等(2015)采用MRIO模型测算了中国与欧盟贸易隐含碳,发现中国对欧贸易隐含碳跨期增幅明显,能源结构、出口规模与出口隐含碳呈正相关,生产技术与之呈负相关。张友国(2010)估算了中国的贸易含碳量,认为中国已经成为碳的净输出国,并指出贸易规模是导致贸易隐含碳迅速增加的主要因素。已有的大部分研究表明,出口贸易隐含碳排放增长速度较快,且其在中国碳排放总量中所占比重越来越大,为了进一步分析中国出口隐含碳增长的原因,为实现可持续发展提供参考,本文将基于世界投入产出表,利用结构分解法分析中国出口隐含碳排放增长的四个驱动因素,以期为我国制定减少隐含碳排放对策提供依据。

二、研究模型及数据说明

(一)贸易含碳量的测度模型。在非竞争型投入产出模型中,直接消耗系数矩阵记为Ad,列昂惕夫逆矩阵B=(1-Ad)-1,最终需求Y分为国内使用Yd和出口需求Yex,此时总产出X可以表示为:

引入各行业碳排放强度系数矩阵记为E,为满足最终使用而产生的碳排放为:

Q为生产部门碳排放总量,因此,国外消费的隐含碳,即出口隐含碳就可表示为:

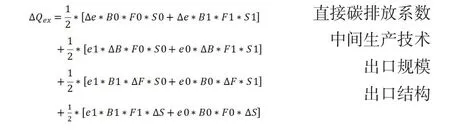

(二)出口隐含碳变化的结构分解。记第t期的出口隐含碳排放为Qext,第t-1期的碳排放为Qext-1。两个时期出口隐含碳的变化为,根据(4)式分别从基期和报告期对进行增量分解,由于当变量较多时,采用两极分解方法作为替代所得结果非常接近,因此可以得到下式:

利用结构分解法可以考察上述变量的变动对出口隐含碳增长的贡献。

(三)数据选择与处理。为保证行业分类与数据的一致性,本文计算中数据均来自WIOD数据库,为从行业层面考察贸易隐含碳排放,借鉴郭朝先(2010)的划分方法对WIOD投入产出表的35个产业部门进行归并处理,将部门1归入农业;部门2—17归入工业:其中部门2、8和17属于能源工业,部门3—7属于轻制造业,部门9—15属于重制造业,部门16属于其他工业;部门18归入建筑业;部门19—35归入服务业。

三、实证分析

(一)我国对外贸易隐含碳测算分析

(1)总量分析 从总体上看,研究期间中国出口隐含碳呈增长的趋势(301.1MT→687.9MT),增长2.3倍,年均增长率为6.1%。分阶段来看,1995—2002年,出口隐含碳较为稳定;2002—2007年,中国加入世贸组织后,出口隐含碳呈现快速增长,共增长了518.2MT,年均增长率达到10.6%,占1995—2007年期间总增长量的98.5%;但随后两年,即第三阶段,受全球经济危机的影响,出口隐含碳出现了4.2%的负增长率。

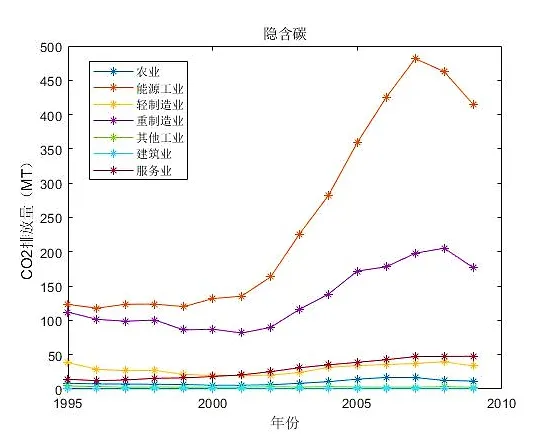

(2)行业分析 分产业来看,碳排放的增长主要集中于能源工业与重制造业。增长最为显著的是能源工业,特别是在2002—2007年间,由163.3MT增长至481.7MT,年均增长率达19.8%;重制造业也从89.8MT增长至197.9MT,年均增长率为14.1%。此外,服务业隐含碳增长速度也较快,在研究期间从17.2MT增至47.8MT,年均增长率为7.1%。

图1显示了分产业的出口隐含碳,从图中可以看出,我国出口隐含碳主要集中在第二产业,远远超过第一和第三产业合计数目(其比重基本保持在90%左右);第三产业的出口含碳量比重不断增加(4.7%→6.9%),第一产业的出口隐含碳在整个研究期内始终较低,甚至其比例在此期间还有所下降(2.8%→1.7%)。

图1 不同产业的出口隐含碳

(二)出口隐含碳变化结构分解

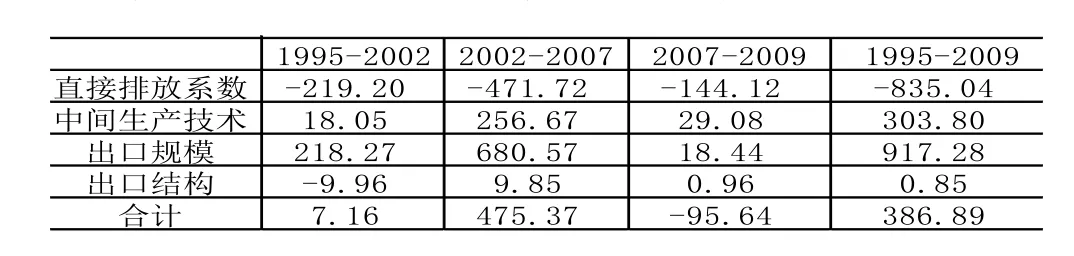

表1 出口隐含碳增长的影响因素(单位:百万吨)

表1显示了整个研究期间出口隐含碳的结构分解结果,在此期间出口隐含碳共增长了386.9MT,其中出口规模的变化使隐含碳增加917.3MT,贡献率为237.1%,即出口隐含碳的大幅增加主要是由出口总量的迅猛增长引起的,这实际上是我国实施的以出口为导向的贸易和经济发展战略的必然结果:在全球化背景下依靠本国廉价的劳动力和自然资源积极参与国际分工成为名副其实的“世界工厂”;而直接排放系数使隐含碳减少835MT,贡献率为-215.8%,在出口规模大幅扩张的情况下,直接排放系数的降低使得出口隐含碳不至于增幅过大;中间技术水平和出口结构也使出口隐含碳有所增长,这说明我国中间生产技术和出口结构存在很大提升的空间,提高技术水平、优化出口结构将是未来我国降低碳排放的重要努力方向。

四个驱动因素的影响在不同阶段也存在一定区别。第一阶段直接排放系数和出口规模的影响程度大致相同,但方向相反,导致在此期间出口隐含碳增幅较低(7.2MT)。2001年底加入WTO以后,中国的出口潜能迅速释放,因而在第二阶段时中国出口含碳量骤然上升(475.4MT),除直接排放系数外,其余驱动因素的影响都是正值,可以明显看出这一时期的技术水平和出口结构出现了明显倒退,粗放型增长的出口方式显著。第三阶段期间,受全球经济危机的影响,出口规模明显降低,与此同时,国内开始实行严格的节能减排措施,在一定程度上改善了直接排放系数和出口结构,导致这一时期出口隐含碳减少了95.6MT。

四、结语与建议

(一)我国出口隐含碳增长迅速,说明中国对外贸易对本国碳排放存在负面影响,同时也意味着中国的碳排放中有很大一部分通过贸易而被其他国家消费:发达国家为了减少污染而向发展中国家转移高污染行业,因此在我国不仅要实行严格节能减排措施,同时也不能忽视贸易隐含碳对减排产生的影响。

(二)出口碳排放的增长主要集中于能源工业与重制造业,即主要集中于第二产业。在加入WTO后,中国更深地融入了全球分工体系,加工贸易成为中国的主要贸易方式之一,劳动和资源密集型的产品(即第二产业的出口)在中国的出口中占据绝大部分。

(三)结构分解的结果表明,中间生产技术和出口结构虽在一定程度上有所改善,但中国出口规模的增长相对于技术进步而言速度过快,虽然直接排放系数有所降低,但规模效应超过技术效应和结构效应,后者并不足以抵消前者的影响,导致出口碳排放的持续增长。

根据以上结论,我认为要进一步推动国内低碳经济建设,达到国家节能减排的中长期战略目标,需要从以下方面做出努力:

第一,权衡经济利益与环境利益。中国对外贸易和出口碳排放的不平衡导致了“发达国家消费,中国污染”的局面。近年来,我国虽然通过加工出口获取了巨额经济利益,但同时也对国内的资源和环境造成了非常恶劣的影响,因此,我国应严格限制对碳密集型排放行业加工贸易等项目的承接,与此同时要积极构建绿色的贸易体系,从而达到减排战略目标。

第二,加快技术创新。降低国际贸易中的隐含碳,技术创新是真正实现国内经济发展低碳之路的关键,政府应鼓励企业自主研发,从而实现提高能源效率、升级生产结构,从而逐渐优化中国的出口产品结构,实现中国对外贸易从以数量扩张向以质量效益为目标的转变,促进贸易模式向环境友好型转变,实现我国出口贸易的可持续发展。