新能源与区域电网协调发展的综合评价研究

汪 朋,方匡南,张庆昭

(1.西藏民族大学 财经学院,陕西 咸阳 712082;2.厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005;3.中国电力科学研究院有限公司 新能源与储能运行控制国家重点实验室,北京 100192)

一、引 言

近十年来,中国新能源发电得到了快速发展,目前在风电和太阳能发电方面已成为全球发电规模最大、发展最为迅速的国家。到2018年底,中国风电和光伏发电累计并网装机容量分别达到1.84亿千万和1.74亿千瓦[2]。为此,新能源的大力发展为中国能源的可持续利用提供了行之有效的替代方案,但与常规电源发电不同的是,新能源具有发电出力不稳定、随机波动较大的特点,以及规模化、集中式的新能源开发模式,大容量、高电压、远距离传输的输电模式,使中国区域电网的规划建设和监控管理面临着巨大挑战。而电网作为电力传输和电力市场的共同载体,是保障新能源发展的基本平台和主要媒介。因此,新能源与区域电网的协调发展是转变中国能源结构和电力发展方式,实现可持续发展的内在要求和必然选择。然而,由于中国新能源发电形式多样,发电规模不断扩大,使得中国新能源与区域电网的协调发展存在诸多问题,例如规划建设不协调、发电并网运行管理欠缺、技术标准不配套、配套的电网项目审批核准和建设滞后等。要准确、深刻地认识到这些问题,就需要对中国新能源与区域电网的协调发展进行科学地定量分析。在这样的背景下,就迫切需要构建一套能够反映新能源与区域电网协调发展的综合评价指标体系及相应的评价方法,增强对二者之间发展协调性程度的辨识,并能根据综合评价的结果找到二者协调发展的关键影响因素,为相关部门制定二者协调发展的促进措施提供参考依据。另外,目前中国电力市场体系仍存在竞争机制仅存在于发电侧、电价机制无法适应市场化需求等诸多问题。这就要求建立和完善适应市场结构的电力监管机制,以优化电力发电侧管理、电力输配管理和售电侧管理。因此,在新能源发电并网规模日益扩大的前提下,构建新能源与区域电网协调发展的综合评价体系和方法,及时找到发电管理端和供电管理端存在的问题,有利于资源和能源的有效利用及在空间上的优化配置,促进电力系统满足市场与环境的多方面要求,增进社会福利。

由于大规模新能源发电是近年来发展起来的,因此其与区域电网的协调规划属于新兴电力发展模式,目前针对该模式的协调性评估方法的研究相对较少。例如,魏志恒分析了电源和电网协调规划需要考虑的具体因素,确定了两者协调基本原则、步骤和相关的评价指标[2];李金超、牛东晓等从社会、经济、资源和环境四个角度出发建立了电网发展协调性评估指标体系,并利用灰色关联度法对电网发展程度进行评价研究[3];谢传胜等基于层次分析法—距离协调度组合模型对低碳电源电网规划的协调度进行了综合评价研究[4];叶彬、葛斐等从供电的可靠性、设备利用情况、经济运行的特征等方面分析了配电网与电力负荷协调性的制约因素,构建了评估各级配电网与电力负荷之间协调性的评价指标体系[5];代才红、李琼慧等基于安全性、可靠性、经济性等三个方面的分析,指出了光伏发电对传统电网规划的影响,以此构建了反映光伏发电与电网协调发展的指标体系[6]。可以看到,这些研究主要集中于电网自身或者与传统电源之间的协调发展的研究,对新能源电源与区域电网之间协调发展的评价研究则鲜有涉及。基于此,本文在已有研究的基础上,结合协调发展的内涵,通过对新能源电源与区域电网协调规划模式进行界定和分析,构建了一套能够反映新能源与区域电网协调发展的综合评价指标体系。并应用组合优化的原理,组合了基于BP神经网络的层次分析法得到的主观权重和熵权法得到的客观权重的结果,确定了评价指标体系中各层指标的组合权重,以此构建了相应的综合评价模型。并利用该模型对全国及甘肃、河北等五个省份的新能源与区域电网的协调发展程度进行了评价,得出了相关的结论,以期为新能源与区域电网的协调规划提供决策参考。

二、指标体系的构建

(一)构建思路

协调发展是“协调”和“发展”两个方面的有机结合体,它是在一个系统总体内各要素和谐统一的基础上从低到高、从简单到复杂、从无序到有序的整体变化过程。因此,协调发展注重系统的整体性、综合性和平衡性的变化发展,它不片面考虑某单一系统或要素的发展状况,而是综合考虑整个系统内各个要素在既定目标下的均衡发展。

电源依据能源的类别可以分为传统电源和新能源电源。火力发电、水力发电等传统发电方式形成的电源即为传统电源。目前新能源电源主要包括风力发电、光伏发电和生物质发电等。电网依据传输线路的电压等级,可以分为输电网和配电网。因此,从严格意义上来说,电源与电网的协调性发展应包括传统电源、新能源电源、输电网和配电网之间的两两协调性问题。

电力系统的运行包含了发电、输配电、调度与用电等环节,因此新能源与区域电网的协调性发展问题需要从4个环节入手。其中新能源发电环节的协调性是影响整个区域电网协调程度的基础性环节;输配电包含输、配、送三个方面,处于电力系统的输送环节,是实现资源统筹优化、满足新能源发电规模化发展的重要环节;调度是整个电力系统的控制和监控环节,实现区域电网智能化调度,是有效实现新能源发电与区域电网协调性发展的重要保障;用电是整个电力系统的消费环节,友好互动式的用电环节有利于整个电力系统快速掌握风电、光伏发电等新能源发电的动态变化,实现新能源发电的消纳水平的大幅度提高。因此,必须实现发电端的电源和输送端的电网在各个环节的协调发展,以此达到最终实现电源与电网的整体协调性发展的目的。综合以上分析,构建新能源与区域电网协调性发展评价指标体系,需要综合考虑发电、输配电、调度及用电等4个子系统之间的相互协调与发展的评价指标。

(二)指标体系的具体内容

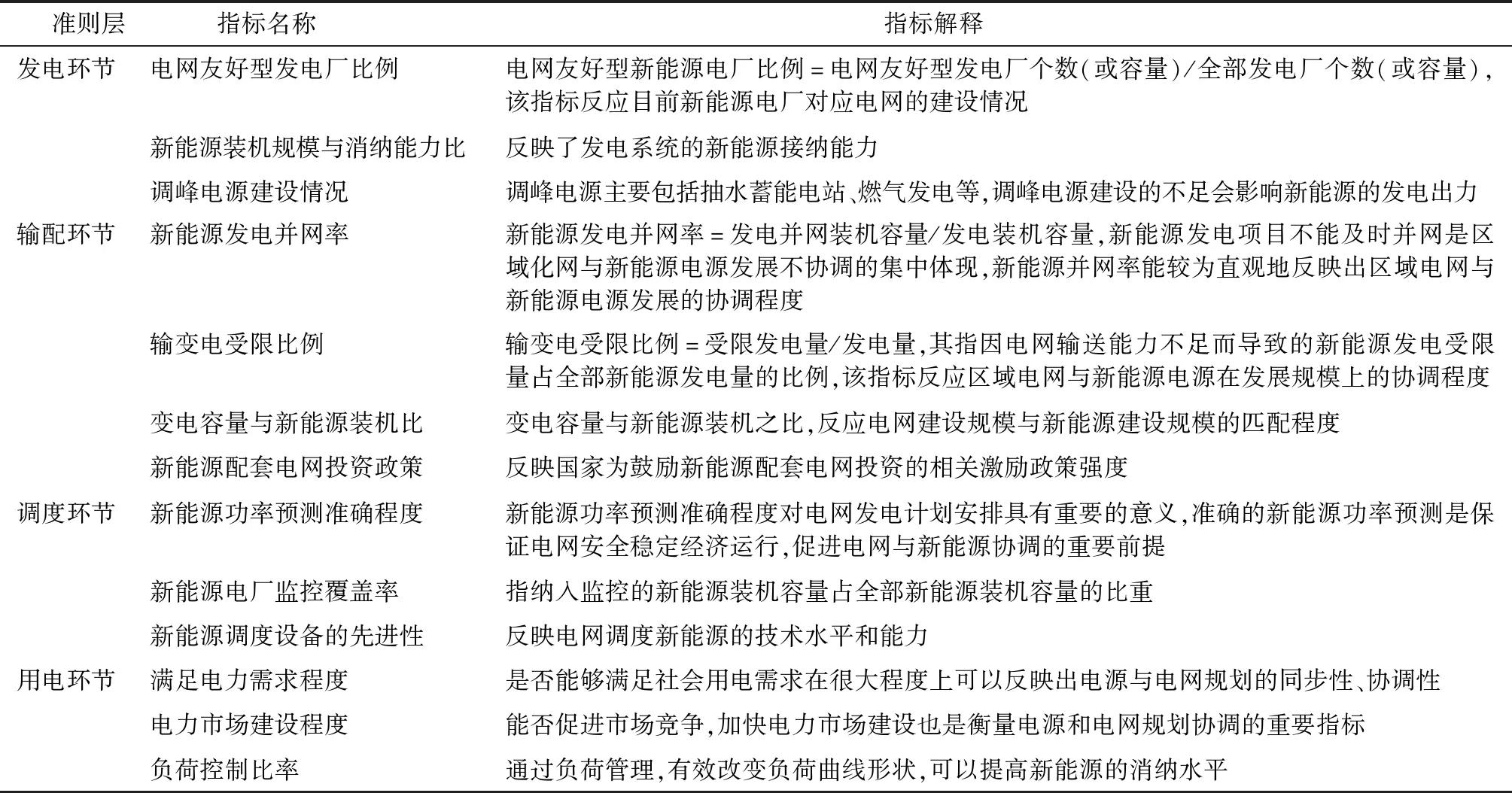

根据以上构建思路,依据指标体系设计的系统性、科学性、可比性等原则,本文从电力系统发电、输配电、调度、用电4个环节,构建了包括3个层次、4个环节、13项指标的新能源与区域电网规划协调度评价指标体系,见表1。

三、指标权重的确定及评价模型的构建

(一)指标权重的确定

根据表1所示的指标体系计算综合评价结果,各指标权重的确定是关键。根据国内外研究成果,权重确定的方法主要包括主观赋权法和客观赋权法两大类。主观赋权法是评价者对指标的重要程度给出人为的评价,从而确定指标权重,如层次分析法和德尔菲法等,其缺陷就在于主观性较强,缺乏稳定性[7]。客观赋权法确定的指标权重是根据指标数值变异程度所提供的客观信息来计算的,具体方法有熵权法、因子分析法等,一方面虽然可以避免人为因素带来的偏差,但另一方面却会忽视了决策者的主观信息,使所确定的指标权重可能与实际相悖,如最重要的指标具有的权重不一定是最大的[8-9]。

表1 新能源与区域电网协调发展中各评价指标的含义

基于以上对主观赋权法和客观赋权法优缺点的分析,采用组合赋权法来确定各层指标的组合权重。具体是通过基于BP神经网络的方法调整比较判断矩阵的一致性后的层次分析法来确定各评价指标的主观权重,通过熵权法来确定各评价指标的客观权重,并通过最小二乘法建立权重优化的组合模型实现层次分析法和熵权法的组合优化,得到各层指标最终的组合权重。本文一方面采用了BP神经网络的方法来修正专家的打分结果,能够在尽可能保留专家意见的情形下保证比较判断矩阵的一致性,从而得出与专家的判断较为一致的主观权重;另一方面,选择的权重优化组合模型是基于“两种赋权法的得到的权重差别理应越小越好”的原则来构建的,因此可以在一定程度上克服层次分析法和熵权法各自存在的一些不足,从而使得所确定的指标权重更加科学合理。

1.层次分析法权重

层次分析法(Analytical Hierarchy Process,AHP)是一种多层次决策分析方法,由美国运筹学家Saaty在上世纪七十年代提出。该方法对于多目标、多层次的系统评价问题尤为适合。其在充分挖掘人的经验的基础上,对各目标层和准则层之间的重要性进行两两判断,形成比较判断矩阵,通过计算比较判断矩阵的特征向量,得到各层元素对上一层的优先权重,再通过加权的方式得到各级指标的权重。

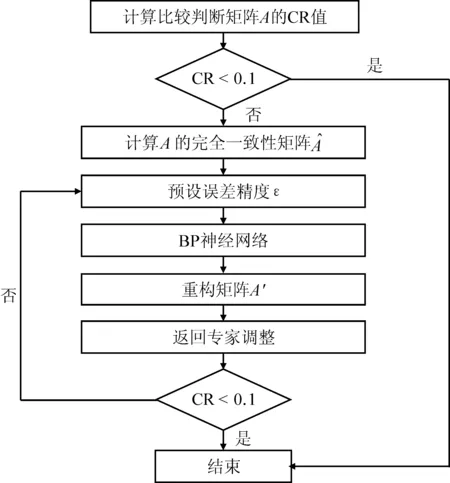

层次分析法的计算依据是通过专家打分而获取的比较判断矩阵。由于评价体系越复杂,需要比较的要素就越多,人的思辨能力会降低,造成判断不一致的可能,因此在具体计算之前,必须对获取的比较判断矩阵进行一致性检验。若该检验的结果显示数据达不到一致性的要求,则由此得到的排序向量不可信,就需要对原比较判断矩阵进行一致性修正。容易知道,比较判断矩阵一般是正互反矩阵[10]。近些年来,关于正互反矩阵如何调整为一致性的比较判断矩阵的研究已经取得了较大进展,相关学者提出了许多行之有效的方法,这其中就包含基于深度学习的调整方法,如BP神经网络的方法。由于基于BP神经网络的调整方法修正的幅度较小,能保证修正后的比较判断矩阵满足一致性的前提下,尽可能地体现专家打分的结果[11-15]。为此,选择应用BP神经网络的方法来修正专家打分的结果,修正的过程如图2所示。

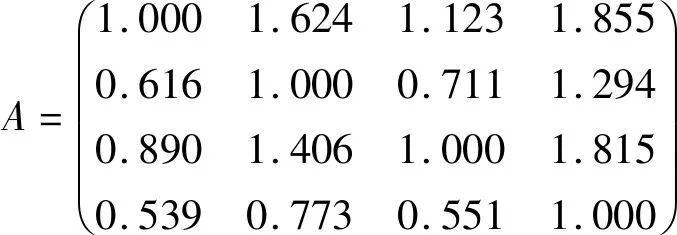

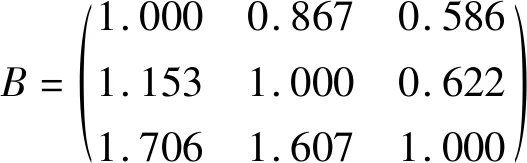

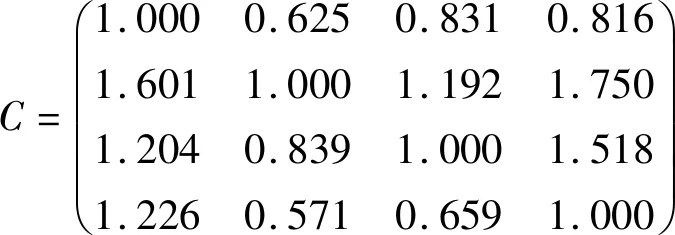

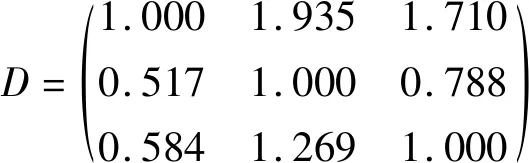

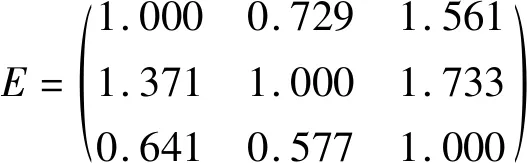

本文邀请了18位从事能源与电网规划方面的专家学者对表1指标体系中各层指标进行了两两判断,打分规则采用1~9标度法。对18位专家的打分结果按照图1的方式修正后,再进行几何平均得到表1中各层次指标的比较判断矩阵,即:

图1 基于BP神经网络的比较判断矩阵的一致性调整图

一级指标(发电环节、输配环节、调度环节、用电环节)的比较判断矩阵:

发电环节、输配环节、调度环节、用电环节的比较判断矩阵依次为:

通过对A、B、C、D、E进行一致性检验,得到的随机一致检验指标(CR)分别为0.000、0.000、0.007、0.001、0.004,均小于0.1,说明比较判断矩阵A、B、C、E反映的指标重要性具有一致性,可以以此为依据确定指标的权重系数。

2.熵权法权重

熵权法是通过指标自身的数据信息来获取权重的一种客观赋权法,它依据各个评价指标的变异程度,通过计算信息熵得出各个指标的熵权,以此得到较为客观的指标权重。其主要步骤为:

(1)将样本原始数据矩阵X=(xij)m×n进行无量纲化、标准化处理,得到数据矩阵R=(rij)m×n,这里m为样本量,n为指标数.

(2)确定各指标熵值:

确定各指标的熵权如下式所示:

3.层次分析—熵权法组合优化权重

算法组合的方法比较多,较为典型的是幂平均合成法和最优化方法[16,17],本文采用最小二乘法这一优化方法来实现层次分析法和熵权法的组合优化。对于整个系统的评价指标而言,由层次分析法和熵权法得到的权重差别理应越小越好,因此依据最小二乘法建立权重优化的组合模型如下:

其中:θj是根据层次分析法得到的各指标权重,wj是由熵权法得到的各指标权重,μj为组合优化权重。

(二)评价模型的构建

新能源与区域电网的实际协调发展情况与理想的协调发展状态一般存在着一定的差距。为此,从协调度的本质出发,本文通过欧氏距离来衡量整个系统的实际状态与理想状态之间的差别,即对各指标的实际值与理想值之间的偏差进行评价。

(1)

式中,m为子系统数目,mi为第i个子系统中指标的数目。

发电、输配、调度、用电等四个子系统的综合距离协调度模型为

(2)

其中d为系统协调度,d∈(0,1);k为协调系数。

同时,为度量各子系统的发展状态,按线性加权的方式建立以下评估模型:

(3)

其中:Fi为系统i的发展度;wij为子系统i的第j个指标权重。

整个系统的综合发展度为:

(4)

其中Wi为子系统i的权重。

依据式(3)和式(4)得到的综合协调度和综合发展的计算结果,可以得出整个系统的综合协调度,即有:

(5)

四、实证分析

由于“三北”(西北、华北和东北)地区是风能、太阳能等新能源资源最丰富的区域。因此,本文选择甘肃、河北、内蒙古、陕西、新疆等典型地区及全国的数据为例,时间跨度为2013—2017年。数据主要来源于《中国电力年鉴》、《中国统计年鉴》、国家电网等。

为了消除量纲和数据大小对评价结果的影响,需要对数据进行标准化处理,本文采用极差变换法,即当指标为正指标时,数据标准化的公式为:

当指标为逆指标时,数据标准化的公式为:

其中:x表原始数据的值,m表示指标的个数,n表示所选考察对象的个数(其在本文中的值为6)。

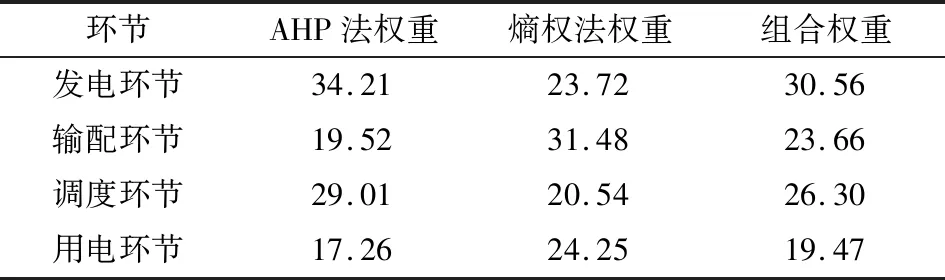

采用基于层次分析法和熵权法相结合的方法计算指标的组合权重,只列出各个环节及各项指标在整个体系下的指标权重,如表2和表3所示。

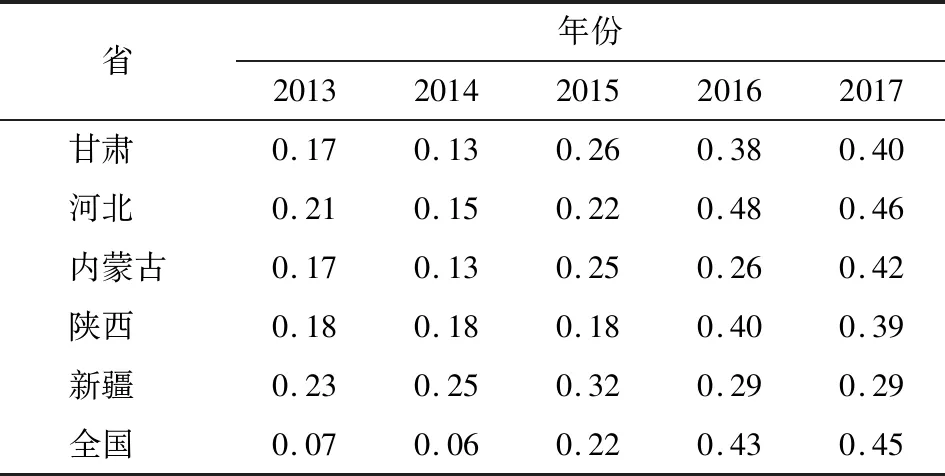

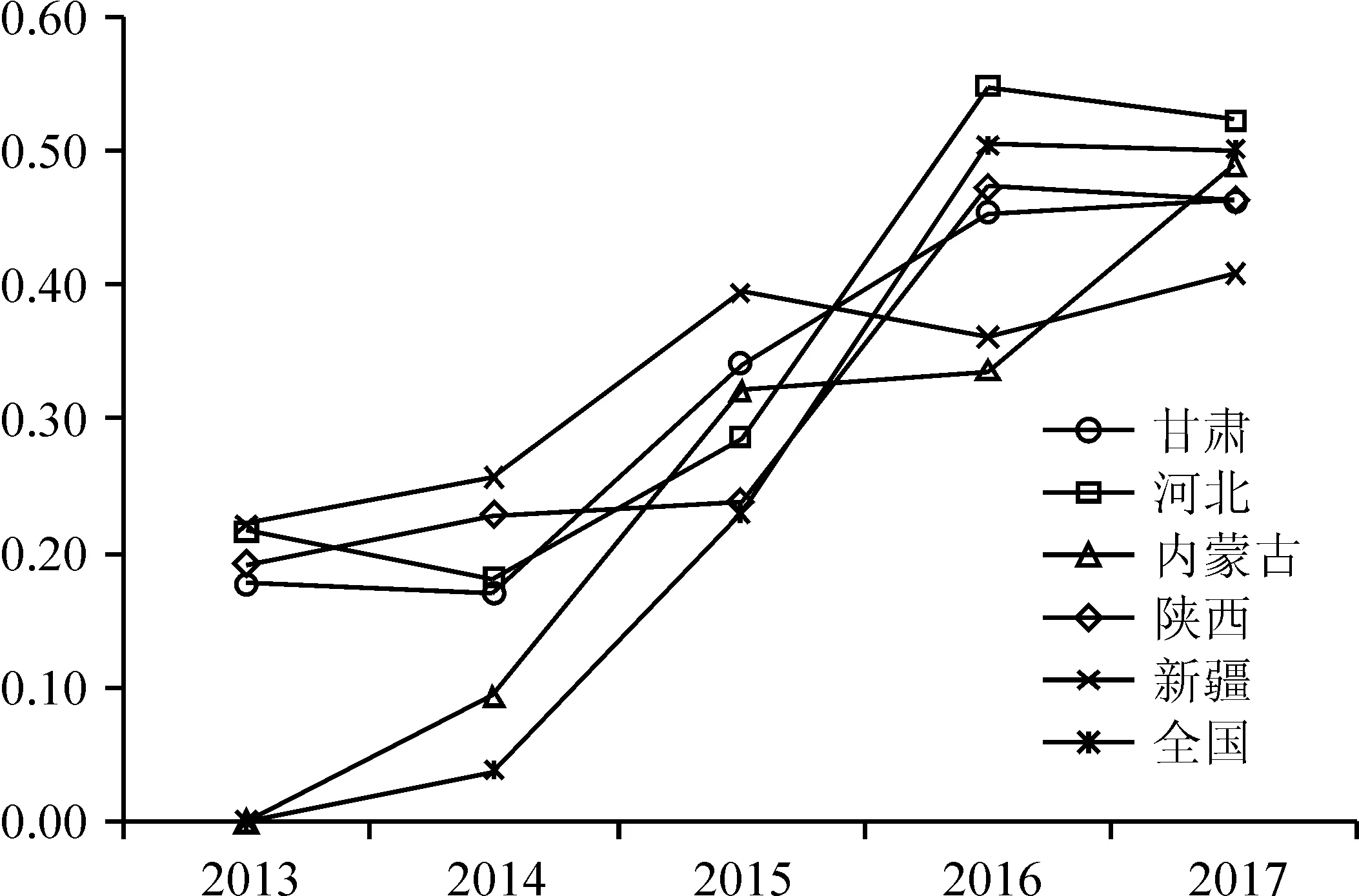

根据表2和表3的指标权重,利用综合协调度模型得到各地区新能源与区域电网协调发展各个环节协调度结果,见图2~5。根据式(5)得到各地区新能源与区域电网的总协调度,如表4所示。

表2 各个环节的权重 单位:%

表4 各地区新能源与区域电网总协调度

从表2的结果可以看到,影响新能源与区域电网协调发展最重要的环节是发电环节,其次是调度环节和输配环节。从表3可以看到,在发电环节中,调峰电源的建设情况最重要,其次是新能源装机规模与消纳能力比,且这一指标在整个指标体系中的重要性排第三。在输配环节中,比较重要的指标是输变电受限比例。在调度环节中,最重要的是新能源功率预测准确程度,这个指标在整个指标体系的重要性仅次于调峰电源的建设情况。在用电环节,满足电力需求程度也是影响新能源与区域电网协调发展的一个较重要的指标。

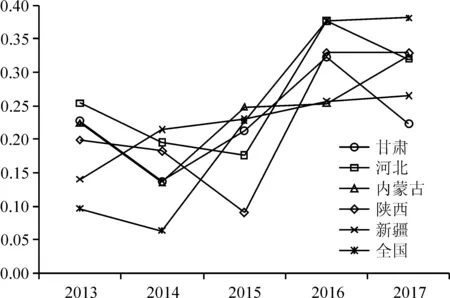

图2 各地区发电环节协调度折线图

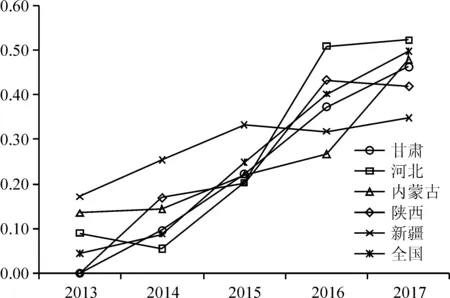

图3 各地区输配环节协调度折线图

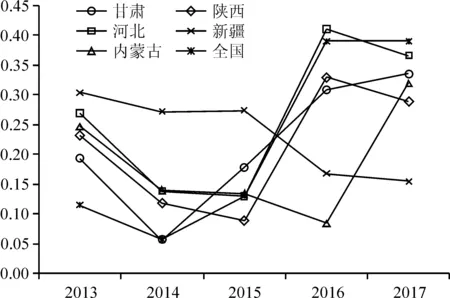

图4 各地区调度环节协调度折线图

图5 各地区用电环节协调度折线图

从图2可以看到,所选的五个省区及全国的新能源与电网之间在发电环节方面的协调度呈现逐年上升的趋势,其中河北的协调发展情况一直好于全国平均水平,其他四省在2013至2015年的协调度均高于全国,但之后的两年要低于全国,尤其是新疆,近两年在发电环节方面的协调度与全国有明显的差距。

图3显示,在输配环节方面,所选的五个省区及全国的新能源与电网之间的协调度总体上看有上升趋势,但呈现一定起伏,除了全国和新疆外,其他省份上升的趋势不是很明显;另外,所选的五个省区在输配环节方面的协调度低于全国水平,其中新疆和甘肃与全国差距较为明显。

图4显示,在调度环节方面,所选的五个省区及全国的新能源与电网之间的协调度有非常明显的上升趋势;且可以看到,甘肃在调度环节方面的协调度与全国基本持平,河北在2013—2015年的协调度均高于全国水平,近两年来,新疆的协调度与全国有较大差距,其他两个省份的协调度与全国相差不大。

在用电环节方面,图5显示新疆的新能源与电网的协调度逐年下降,其他四个省份近三年来基本上呈现逐年上升的趋势;同时从协调度水平上看,除了河北外,其他四个省区的协调度均低于全国平均水平。

从表4给出的各个省区及全国的新能源与区域电网的总协调度上可以看到,新疆的总协调度近五年变化不大,一直处于较低水平,与全国整体情况的差距逐渐拉大;内蒙古2017年以前的总协调度处于较低水平,但其在2017年的总协调度有较明显地提升;甘肃、河北、陕西三个省份及全国在2013—2015年的总协调度均处于较低水平,但近两年的协调度有较大提高,且河北的总协调度一直略高于全国平均水平。

五、结论及政策建议

(一)结论

近几年,中国新能源发电发展迅速,已经成为全球风电和太阳能发电规模最大、发展速度最快的国家,但同时中国新能源与区域电网在协调发展上的问题也日益凸显,出现了诸如规划不协调、入网运行管理不到位、技术标准不一致、经济激励机制不配套等问题。本文建立一套能反映新能源与区域电网协调发展的综合评价指标体系和评价方法,从电力系统发电、输配电、调度、用电4个环节,构建了包括3个层次、4个环节、13项指标的新能源与区域电网规划协调度评价指标体系。

研究结论发现:(1)影响新能源与区域电网协调发展最重要的环节是发电环节,其次是调度环节和输配环节。在发电环节中,调峰电源的建设情况最重要;其次是新能源装机规模与消纳能力比,同时电网友好型发电厂比例的权重也相对较高;在输配环节、调度环节以及用电环节中,较重要的指标分别为输变电受限比例、新能源功率预测准确程度和满足电力需求程度。(2)所选的五个省份及全国的新能源与电网之间的总协调度是逐年上升的,除新疆外,其他四省与全国整体情况差别不大。(3)在发电环节和调度环节方面,各个地区的协调度也基本上是逐年上升的,且近两年,河北的协调度均略高于全国,新疆的协调度均明显低于全国,其他三省的协调度与全国没有明显的差距。(4)输配环节方面,所选的五个省份近三年来的协调度均低于全国水平,其中新疆和甘肃与全国差距明显。(5)用电环节方面,新疆的协调度逐年下降,其他四个省份近三年来基本上逐年上升,但除河北外,均低于全国平均水平。

(二)政策建议

一是要加大调峰电源和电网友好型电厂的建设。“调峰电源建设情况”和“电网友好型发电厂比例”是反映新能源与区域电网在发电环节协调状况的重要指标,指标的权重分别为14%和7.77%,表明它们对评价目标有较大影响,尤其是“调峰电源的建设情况”。因此,必须加大调峰电源的建设,加快规划燃气发电、抽水蓄能等调峰电源,并对火电进行灵活性改造,增加火电机组的深度调峰能力,提高调峰灵活性,为消纳可再生能源腾出调峰空间。同时大力建设电网友好型的新能源电厂,提高电网友好型发电厂的比例,促进新能源与区域电网的协调发展。

二是要合理规划电网与新能源发展规模。区域电网与新能源发展失调最主要的原因是新能源发电增长速度远远超过原有的发展预期,配套的电网建设严重滞后无法满足并网要求。两者在发展规划上的脱节直接影响了新能源发电并网的能力以及电网对新能源的消纳能力。因此,区域电网的规划建设必须与新能源规划建设同步。可以考虑从以下几个方面促进新能源与区域电网规划协调:首先要一方面要鼓励地方新能源电源发展的积极性,另一方面又要对地方新能源的建设规模和速度进行合理的规划,避免新能源发电项目的盲目上马;其次,要规划灵活的调峰电源,加快规划燃气发电、抽水蓄能等调峰电源,积极发展调峰性能好、高参数、大容量、高效率燃煤机组,促进新能源电源与配套调峰电源的协调发展;第三,对于大型新能源发电基地,必须提前做好促进其消纳的规划方案,提高发电并网率,实现新能源发展规划与区域电网发展规划的协调发展。

三是要提高调度运行水平。在整个评价指标体系中,调度水平的高低对新能源与区域电网协调性发展有着重要的影响,提高调度运行水平可以极大促进二者的协调发展。具体而言,可以从通过以下三个方面来提高区域电网的调度运行水平。第一,充分发挥调度体制优势,实现各级调度协调配合,进一步提升当前跨省跨区线路输电能力,通过优化区域电网的运行方式,将地区消纳困难的新能源发电实现跨区调度;第二,设立专门电网调度运行研究机构,建立新能源分析平台,掌握新能源发展最新动态以及先进的电网调度运行经验,提升和改善新能源调度运行管理的方法和手段;第三,建立覆盖新能源电场的调度监测网络,实现其与电网互联互通,研究新能源功率预测方法和技术,提高功率预测精度,增强电网对新能源电源调度和管控能力。

四是要完善新能源发电的电价政策,引导和鼓励新的新能源发电利用方式,促进新能源与区域电网在用电环节的协调。要协调好电价政策和财税政策的关系,避免重复征税导致企业补贴力度下降,在不打破现行上网电价体系的基础上,积极探索低谷电价策略,加强风电等新能源电力消纳;地方政府、电网企业和新能源发电企业作为责任主体,应当积极探索新能源发电利用方式,制定相关的扶持和保障策略,保障项目的经济性,推行新型的新能源发电利用方式。